东瓯缥瓷刍议

2018-02-25郑建明

诸 诣 郑建明

(1.上海博物馆,上海 200003;2.浙江省文物考古研究所,浙江 杭州 310014)

一、“瓯窑”之争——解读史料中的瓯窑

20世纪50年代起,随着温州地区窑址调查与考古的不断深入,瓯窑逐渐走进了研究者的视野。提起瓯窑,许多文章都会写到它在西晋时就有“东瓯缥瓷”的美誉,恍惚间让人们觉得瓯窑在历史上曾相当知名。但事实上,在20世纪30年代陈万里先生对瓯窑展开考察研究之前,“东瓯缥瓷”一直是历史上的谜团。瓯窑是否真的存在?瓯窑烧制的是什么类型的器物?缥色是什么样的釉色?生产缥瓷的就是瓯窑吗?这些内容既无文献记载,也无学者考证,只有零星片段散落在历史长河中。

1.历史记载

据考证,有关“缥瓷”与“东瓯(窑)”的记载最早见于西晋,分别出自潘岳的《笙赋》和杜育的《荈赋》。《笙赋》在描写宴饮场景时提到了“披黄包以授甘,倾缥瓷以酌酃”[1],这是“缥瓷”最早的出处。而《荈赋》则提出选择茶具要“器择陶简,出自东隅”(《茶经》中作“器择陶拣,出自东瓯”)[2],被认为是有关瓯窑的最早记载。由此可见,“缥瓷”与“东瓯(窑)”虽是同一时期的词汇,但却出自两篇不同的赋文,两者之间原本没有任何联系。

唐代后,陆羽的《茶经》中再次出现了“东瓯(窑)”的记载。在论述饮茶用碗时,陆羽将越瓷推为首选——他引用了晋杜毓(疑为杜育之讹)《荈赋》所谓“器择陶拣,出自东瓯”的名句,并在其后作了进一步说明:“瓯,越也。瓯越上。口唇不卷,底卷而浅,受半升以下。”[3]但此处“东瓯(窑)”可能并非是后世认定的“瓯”(今温州一带),且《茶经》中没有提到“缥色”,说明这一时期“东瓯”与“缥色”仍毫无关联。

之后,成书于清代的《陶说》与《景德镇陶录》才又一次提到了“缥瓷”与“东瓯(窑)”。事实上,后来学界会认为“东瓯(窑)”就是温州一带的瓯窑,而瓯窑自晋代就生产“缥瓷”,这两本书起到了关键作用。

《陶说》由朱琰原著,初刻于乾隆三十九年(1774),其中“晋器”一章中仅收录两个条目:“缥瓷”和“东瓯荈器”[4]。朱琰将青白色的缥瓷视为后世制作峰翠、天青(形容越窑、汝窑釉色)的源头,并认为同样产自越州的东瓯荈器是比越窑更早知名的窑口。虽然《陶说》里的“缥瓷”与“东瓯(窑)”依旧是不同概念,但它将两者并列的做法却为后世学者们提供了丰富的想象空间。

《景德镇陶录》由蓝浦原著,后经弟子增补内容,于嘉庆二十年(1815)付印,其中“古窑考”一章篇首便是“东瓯陶”[5],作者在此加入不少新见解:关于产地,他在《茶经》“瓯,越也”后补充了“昔属闽地,今为浙之温州府”,指出东瓯陶的产地就是温州;关于年代,他将东瓯陶与《荈赋》相联系,并提出“自晋已陶”,指出唐代流行的东瓯陶在晋代就已生产;关于釉色,他将《茶经》“瓯越上”改为“瓯越器青”,指出东瓯陶的釉色为青色。从此,后继者多引用其观点,认为东瓯(窑)产地在温州这对学界造成了巨大影响。

总之,在近代之前,对“缥瓷”与“东瓯(窑)”一直缺乏详细可靠的记载,且两者间相互独立,并无关联。

2.对文献的不同解读

民国时期,缥瓷与瓯窑这两个概念已逐渐融为一体。1936年出版的《中国陶瓷史中,吴仁敬、辛安潮明确提出了瓯窑烧造年代始于晋代、位置在永嘉一带、瓷器釉色为缥色的看法[6]。到了上世纪80年代,“东瓯缥瓷之说似已成定论,即“晋代初期的东瓯故地出产一种闻名全国的缥瓷”[7]。但直至今日,对二者的探讨仍在持续,并主要集中在以下几点:

其一,杜育所撰究竟是“器择陶拣,出自东瓯”,还是“器择陶简,出自东隅”。

历史上,《荈赋》虽佚,但《北堂书钞》《艺文类聚》《茶经》等均有收录,而除了《茶经》中是“器择陶拣,出自东瓯”,其余皆作“器择陶简,出自东隅”。《艺文类聚》成书于唐武德七年(624),目前最早版本是南宋绍兴(1131—1162)刻本;而《茶经》成书约于唐建中元年(780),目前最早版本是北宋陈师道(1053—1102)整理的南宋咸淳(1265—1274)百川学海本。因此,有学者认为“古书以先出者为佳,校勘一般取最早的版本作为主要根据”[7],《荈赋》原文应以“器择陶简,出自东隅”为准;也有学者指出要以流传版本的早晚来判断古籍的正误[8],其原文应取《茶经》所载的“器择陶拣,出自东瓯”。

“东瓯”公认是温州古称,但“东隅”尚有不同释读。由于汉代东海王的都城位于东瓯(今温州市),而唐代司马贞的《史记索隐》将其表述为“王摇之立,地处东隅”,因此有学者指出“东隅”即“东瓯”[8],就算《荈赋》原文确为“东隅”,其仍是指东瓯(今温州市)。而更多学者认为,只有特殊语境下两者才能通用[2],“东隅”应当只是方位词,泛指位于东部沿海的整个浙江[9],甚至专指越州[7],和东瓯(今温州市)毫无联系。

如果《荈赋》指的确是温州,那么瓯窑便成了我国历史上首个有记载的窑口。因此,对“东瓯”“东隅”的探讨,绝不仅是版本学或历史地理的问题,而是关乎瓯窑历史地位的重要议题。

其二,陆羽《茶经·四之器》一章中记载的“瓯越也”要如何断句并理解。

徐定水将其释读为“瓯越也”[10],他赞同吴仁敬等的《中国陶瓷史》,即“瓯越”应是一个单独而完整的地名,且“瓯越在今浙江温州”[6]。因此,此句原意应为:《荈赋》中的东瓯指的是温州。

而陈锡仁则将其释读为“瓯,越也”,即此句原意为:《荈赋》中的东瓯指的是越州[7]。陈锡仁从该章行文结构入手,认为此句目的是照应全文,突出越瓷之优,故当作此解释;他还辅以陆羽熟悉浙江历史、地理的证据,指出如果陆羽要阐释东瓯为温州,必将直书“瓯,温也”。

熊寥亦将其释读为“瓯,越也”,但认为此句原意为:越窑出产的瓷杯[8]。他指出,该句从文章内容看应是过渡句。熊寥主张《荈赋》所指地点是温州,而他认为《茶经》引用与越瓷不相干的《荈赋》的原因是:陆羽将越窑列为群窑之首是出于品茶角度,而非瓷器质量,“器择陶拣,出自东瓯”同样表明了杜育“饮茶必须重视茶具选择”的主张,因此《茶经》引用之是为了增强理论说服力。

可见,各位学者对于“瓯越也”一句的不同阐发,亦是为了辨明《茶经》中所引的“东瓯”究竟是否指代温州,其本质仍是对于瓯窑历史地位的争论。

其三,潘岳《笙赋》中的“缥瓷”所指到底为何种瓷器。

《笙赋》中并未详细解释“缥瓷”,因此对其解读也很多样。依《说文解字》“缥,帛青白色”之解,“缥瓷”就是青白釉色的瓷器,而瓯窑瓷器釉色淡青,十分接近所谓缥色,于是,有学者便认为“缥瓷”指的就是瓯窑生产的瓷器[8,11,12]。另有学者持“缥瓷”乃是越窑瓷器的观点[7,13,14],因为西晋越窑青瓷之精美无与伦比,且早期青瓷色调也并非单一纯粹,越窑釉色亦有近缥色者。还有部分学者认为,“缥瓷”可能只是“对青瓷色泽的一种艺术化了的描写”[7];“缥”只是一种文学修辞,“缥瓷”“不是专指淡青瓷,而是泛指青瓷器”[15]。

对“缥瓷”的探讨,其内涵与“东瓯”之争并无二致。如果能证明西晋《笙赋》中的“缥瓷”指的是哪个窑口生产的瓷器,亦可为该窑的历史增色不少。

笔者认为,文献固然重要,但在追溯瓯窑发展过程时,一方面应当客观公正地解读文献,不能过分执着于瓯窑的历史地位,另一方面则应当开展更多考古调查发掘工作,掌握更多实物资料,只有这样才能真正揭开瓯窑的神秘面纱。

二、探索之路——瓯窑的考古学研究

在中华人民共和国成立后,浙江当地的学者们对瓯窑开展了数次大规模的考古调查活动,并对一些典型窑址进行了发掘,取得了大量瓯窑标本,增进了学界对于瓯窑的了解。

1.考古发掘与调查

对瓯窑的考古调查始于1937年陈万里对温州西山窑的走访考察[16]。中华人民共和国成立以后,在全国第一[11]、第二[17—19]、第三次[20—28]文物普查期间,温州地区多次开展了古窑址的考古调查工作,发现了上百处新窑址。据统计,目前温州发现的瓯窑窑址已逾180处[29]。也有说超过200处的[30],但是目前

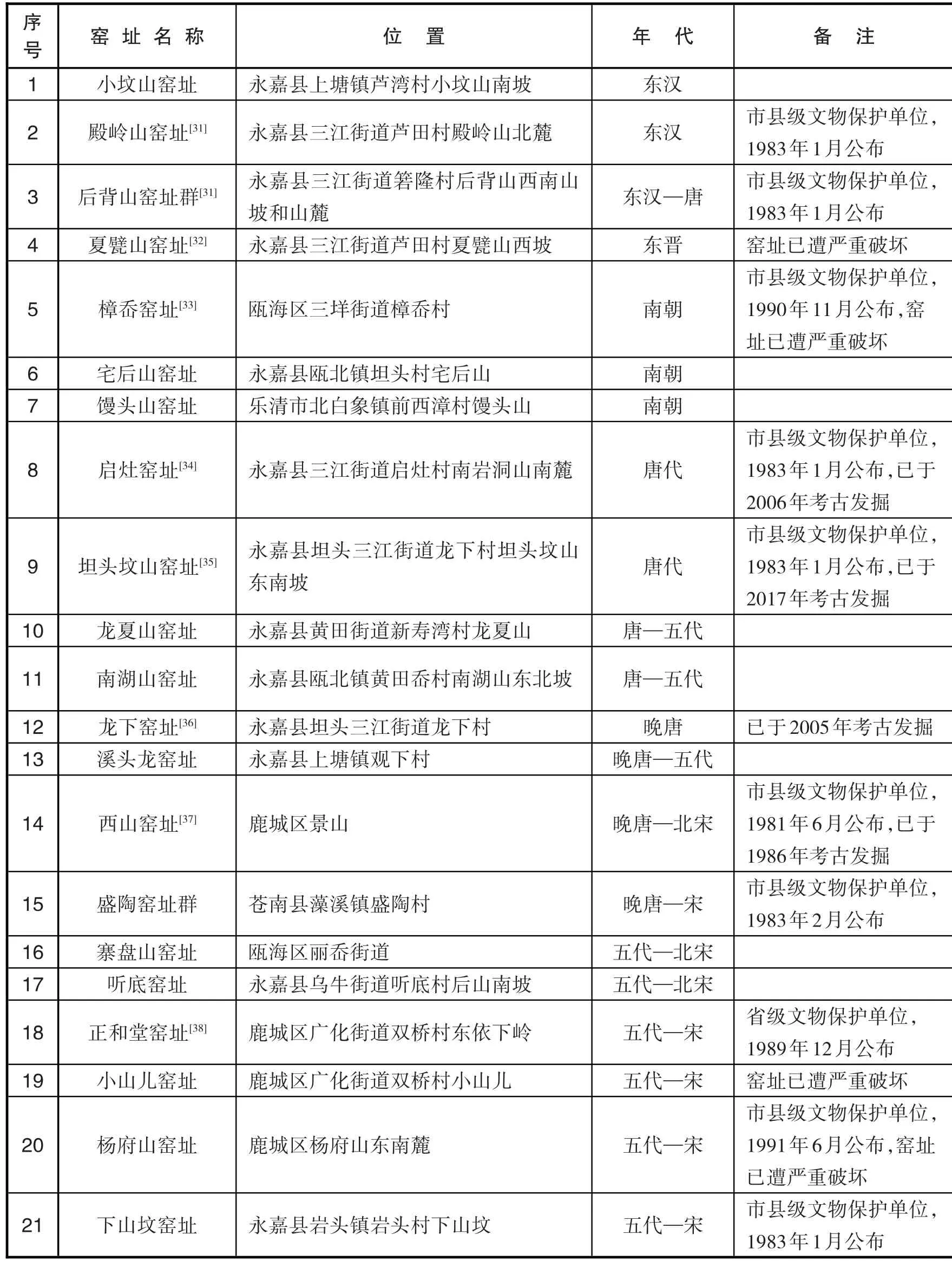

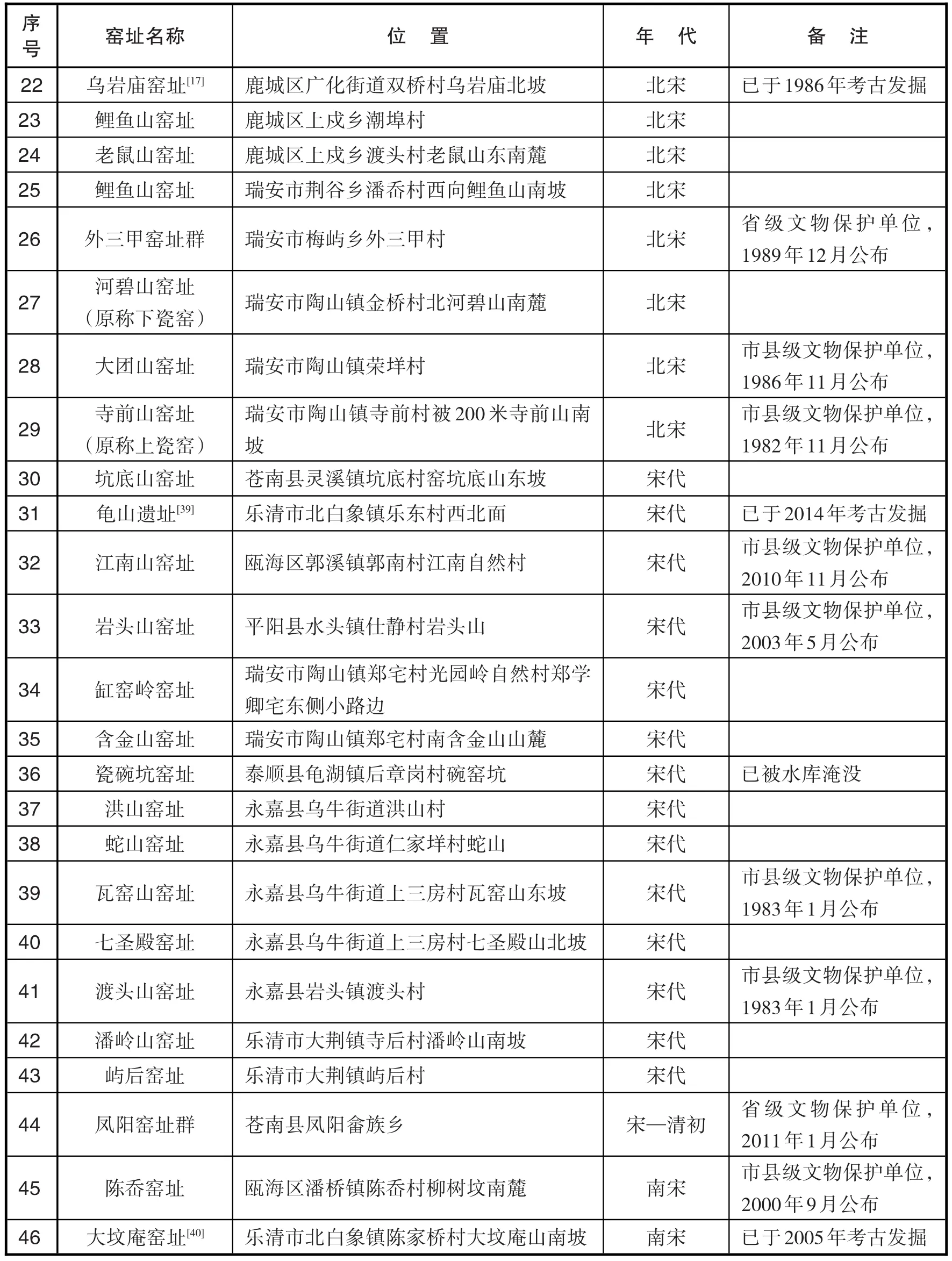

能公开检索到且可以判断确为瓯窑窑址的仅有约46处[31—40](表一),其中有7处已进行了考古发掘,分别是启灶窑址[34]、坦头坟山窑址[35]、龙下窑址[36]、西山窑址[37]、乌岩庙窑址[17]、龟山窑址[39]、大坟庵窑址[40]。

表一 温州地区目前发现的瓯窑窑址

续表一

2.瓯窑产品的特征

通过历年来的考古调查与发掘,瓯窑产品的特征已逐渐清晰。虽然瓯窑产品的造型和烧制方式与越窑大同小异,历史上的烧造时间也与越窑较为同步,但其与越窑产品有三处极为明显的区别:

第一,瓯窑产品胎体灰白,釉色淡青。邓白在上世纪50年代便认识到了这一点[41]。1960年代,金祖明进一步指出了瓯窑釉色的成因[11],即正是瓯窑产品胎面浅灰而釉层薄透,才导致了其釉面的色泽在胎土衬托下显得更淡,呈淡青色。为了进一步研究其成因,学者们还开展了对其胎釉成分的科学检测——叶宏明通过纵向对比得出了瓯窑与其它窑口产品在化学组成上的区别[36],陈尧成通过横向对比研究了瓯窑的胎釉特征和褐彩装饰工艺[43]。

通过研究得知,瓯窑与越窑的胎釉成分大体相同,但有细微差别,这造成了两者在胎釉颜色上的不同。总体上说,瓯窑产品的胎土硅高、钾高、铝低,而釉料中则钙含量更高,这种化学组成与北方高铝黏土不同,但与浙江产的瓷石原料成分十分接近[44]。另一方面,除铁元素外,如果胎土中同时含有钛,就会产生灰色的钛酸铁化合物,这同样会使胎色变深。而瓯窑产品的胎土与釉料中的铁、钛含量都比越窑低,因此其胎色更白,釉色更浅;同时,瓯窑产品中K2O含量却更高,这提高了其釉面透明度和光泽度。总之,正是使用了本地产的瓷石生产瓷器,才造成了瓯窑这种独一无二的淡青釉色。

第二,瓯窑有使用褐彩进行装饰的传统。1982年出版的中国硅酸盐学会所编《中国陶瓷史》最先提到六朝瓯窑瓷器会在口沿或腹部装饰长条形或点状褐彩[45]。1985年后的10年间,有赖温州考古工作者们的大量考古发掘及研究工作,尤其是金柏东[46—53]、蔡钢铁[54,55]等学者的研究,褐彩特征的全貌迅速明晰了起来。

目前,基本可以将瓯窑褐彩装饰风格分为三个阶段。东晋南朝时期,瓯窑褐彩的色泽较深,形状较小,分布较为密集,一般会在器物口沿或盖外缘装饰一圈点彩,也有在器身或盖面以点彩排列出环形、十字形、菱格形、梅花形等图案的,亦多见在动物造型的眼、嘴、冠、足等贴塑部位或是莲瓣形的刻划纹间饰以褐彩,且有研究指出这一时期的褐彩装饰为高温釉上彩[43]。晚唐五代时期,瓯窑褐彩已是成熟的釉下彩,其色泽偏淡,形状较大,分布数量不多,一般会在器物腹部装饰两至三处圆斑,另有在执壶腹部以竖条或山字形的条带进行装饰的方式较为特殊,似仅见于瓯窑产品中。两宋时期,瓯窑褐彩的艺术性增强,常在瓶、壶器身或是碗、盘内底以褐彩书写文字,或绘制各式动植物纹作装饰不同的是,北宋的褐彩纹饰较为写实、规整多为釉下彩,且褐彩发色纯正浓亮;而南宋的则较为抽象、随意,多用高温釉上彩,且褐彩涂抹不均,呈色深浅不一。

第三,瓯窑的釉面大多具有开片。早在20世纪60年代,金祖明便指出南朝瓯窑器物上有“细冰纹”[11]。随后,金柏东在1989年指出唐代瓯窑器物“装饰上的一大特点是釉层发生冰裂”[51],1990年指出东晋瓯窑“部分器物釉层中呈现开裂纹,大的若蟹爪,小的若鱼子纹”[32]。确实,根据考古出土情况,从东汉直至元代,釉面带有开片的特征是与瓯窑的生产历史相始终的,且存在比例较高。

这些学者以开片纹“疏密得体,自然醒目,有一定规律性”[32]“构思巧妙,技法精湛娴熟”[51]等为因,提出东晋瓯窑瓷器上开片现象较前期增多的情况是与东晋制瓷技术的提高不相吻合的[54],从而认定瓯窑器物上的开片是工匠故意制造的一种装饰艺术[56]。但笔者认为,同一器物上开片大小不一、深浅不均,并且只有部分器物具有开片的现象,正是瓯窑烧造技术不成熟的表现。此外,笔者曾仔细观察过永嘉坦头窑址出土的瓷片,仅见的不带开片的瓷片都色泽通透、釉面莹润,可见开片在高质量器物中是被窑工视为弱点而努力避免的。因此,笔者认为瓯窑的开片应当还是产品烧制过程中的一种缺陷。

三、再探瓯窑——“东瓯缥瓷”是否存在

1.文献中不存在“东瓯缥瓷”

近年来的窑址调查与发掘使瓯窑的历史发展逐渐清晰,也发现了包括殿岭山、后背山、夏甓山等几处著名的东汉、六朝时期的瓯窑窑址,及众多唐宋时期的瓯窑窑址,但始终无法在温州一带找到创作《荈赋》《笙赋》的西晋时期的窑址。20世纪60年代前,受陈万里影响[57,58],学界一度以为西山窑就是西晋“缥瓷”产地[41],但张翔[59]、金祖明[11]和徐定水[60]不久后便先后指出西山窑应当是唐宋时期窑址。

即使温州一带确实存在西晋瓯窑窑址,只是尚未发现,但是结合目前情况,“缥瓷”也不太可能是瓯窑产品。首先,目前温州仅发现7处东汉六朝的瓯窑窑址(见表一),窑场数量和生产规模“远非所谓‘缥瓷’的名气可比”[14]。其次,瓯窑瓷器制作、纹饰工艺水平并不突出,且年代最接近西晋的夏甓山窑址“器物釉色青中泛黄,质量平平,不仅与‘东瓯缥瓷’之谓时代不合,特征也相左”[9]。最后,大量资料都能证实,“越窑瓷业比瓯窑发达,制瓷工艺与瓷器质量也比瓯窑高”[30],并且,“越窑产品的供应范围比瓯窑广大,在社会上影响也应该是越窑大而瓯窑小”[45]。诚然,越窑才是那个年代青瓷中的佼佼者,如果“缥瓷”真是专指某个窑口,那恐怕也更有可能是越窑。

如果“缥瓷”并非指瓯窑产品,那又要如何理解呢?笔者认为这应着眼于《笙赋》文本。赋文在魏晋时期演变为词句华美、讲求对仗的骈赋。骈赋由字数相等的对偶句组成,且上下联间结构对称、词性相合。要解读“缥瓷”不妨看其所对之词“黄包”(亦有作“苞”)[1]。如果“缥瓷”是指具体某个窑口生产的瓷器,那“黄包”所指又是何处出产的橘子呢?这种探讨是没有意义的。并且,潘岳若是想指出具体产地便会直接写明而非仅仅暗示,正如《笙赋》开篇之句中就出现了曲沃、汶阳[1]。因此,笔者赞同陈锡仁[7]、王同军[15]、叶喆民[61]等人的看法,“缥瓷”应当不是特指,而只是一种讲究文采的描写方式,其涵义就是字面意思,即青白色的瓷器。潘岳所见、所写之“缥瓷”,就是今日笼统称呼为青瓷的一类产品,“在当时它居于瓷器中的主流地位”[61]。

不仅《笙赋》,《荈赋》所指可能也非瓯窑产品。杜育的《荈赋》中带有“东隅”(或作“东瓯”)的原文为:“水则岷方之注,挹彼清流;器择陶简,出自东隅;酌之以匏,取式公刘。”[2]这段文字虽非严格对仗,但上下句间仍应有对应关系。上句既指明“岷方”,下句的“东隅”(或作“东瓯”)应当也非虚指之处。其实,无论“东隅”“东瓯”,《荈赋》版本虽有争议,但是杜育作为西晋人士对品茶应选茶器的感受定然不假。上文已经提到,瓯窑产品不及越窑精美,规模不及越窑广大,社会影响力与知名度更是无法与越窑相比,在当时,杜育能够听闻瓯窑之名恐怕就相当困难,会舍精求次推崇瓯窑的可能性更是相当低。

考古资料可以证明,唐代越窑产品在青瓷市场中占绝对主导地位。《茶经》中出现了越州、邢州、鼎州、婺州、岳州、寿州、洪州等诸多地名,却独缺温州[3]。因此,陆羽大概亦未听说过瓯窑,或是将温州产的瓷器直接归到越窑中了。从《茶经·四之器》通篇赞美越窑的情况来看,陆羽引用“器择陶拣,出自东瓯”,很可能是他以为杜育所提倡的品茶之器也是越窑产品,甚至他也对“瓯”产生了疑惑,才会在其后加上“瓯,越也”一句做补充解释,说明《荈赋》中的东瓯指的是越州。

总而言之,文献记载中并不存在“东瓯缥瓷”,清代以降的学者将二者混为一谈的做法是错误的。一来,“缥瓷”“东瓯”出自不同作者的两篇文章,是两个独立的概念,“不能牵强附会地将它们联系起来说西晋时在东瓯地方生产缥瓷,也不能笼统地说晋代的缥瓷产地在东瓯”[15]。二来,《笙赋》中的“缥瓷”和《荈赋》中的“东瓯”(并且原文所用是“东瓯”还是“东隅”尚无定论)指的都极有可能并非是瓯窑产品,要凭借文献将瓯窑的历史追溯到西晋,或是借此论证西晋时期的瓯窑已经颇有成就,恐怕是无法自圆其说的。

2.实物中存在“东瓯缥瓷”

通过考古发掘和研究可知,东汉晚期至宋末元初的很长一段时间内,温州一带有诸多窑址都在持续生产一种带有地方特色的瓷器,这种瓷器釉色淡青,釉面多有开片,并有使用褐彩进行装饰的传统。种种特征都表明它有别于其它瓷器品种,可以命名为一个新窑口。“东瓯”“瓯”早已成为温州别称,而根据学界凭所在地对窑场命名的传统,温州地区的这一系列窑址也曾被称作温州窑、东瓯窑、瓯窑等。一方面,“东瓯(窑)”在陶瓷界的语境下可以指代温州地区生产的瓯窑;另一方面,由于瓯窑生产的青瓷釉色相较于越窑更淡,而根据《说文解字》中对“缥”的定义“帛青白色”来说,“缥色”的确可以用来形容“东瓯(窑)”的釉色。因此,“东瓯缥瓷”这个说法在某种程度上也是准确的,表达“温州生产的淡青釉色瓷器”这一含义的“东瓯缥瓷”是真实存在于历史当中的。

文献与实物中的“缥瓷”看似重名,然则“缥”是在不同时期和参照系下对颜色的讨论,形容的不是同一种釉色。西晋离成熟青瓷的出现不算远,因此潘岳描述青瓷釉色时对“青”的定义应当是其原意,即深绿色。而青瓷的色泽淡雅,远不及植物的青色那般浓郁鲜丽,实乃略逊一筹的青白色,因此便可取“缥”来形容。今人已十分熟悉青瓷,说到瓷器釉色的“青”,自然会想起越窑青瓷那种如冰似玉的釉色,而瓯窑的淡青釉色无疑比这种“青”发色更浅。在青白色已被用来形容景德镇窑早期釉色的情况下,用具有青白色含义的“缥”来形容瓯窑釉色,不失为一个好方法。总之,文献中的“缥”是比较深绿色树叶后得出的颜色,而目前使用的“缥”则是比较越窑釉色后得出的颜色,两者不能够相提并论。

四、结 论

通过梳理史料、考察实物可以发现,虽然所谓的“东瓯缥瓷”并不见于文献记载中但是被后人附会而成的“东瓯缥瓷”却碰巧真实存在于历史中。因此,目前使用这个概念时应当特别注意两者的区分:“东瓯缥瓷指的应当是瓯窑的整体面貌,而非西晋时的某种特殊瓷器产品。

笔者认为,讨论瓯窑相关问题时,可以使用“东瓯缥瓷”来指代瓯窑产品釉色淡青的特征,但若要混淆概念,借此证明“瓯窑是我国第一座有文献可考的窑场”[29],或将其解读为“‘东瓯’表示瓷窑产地,‘缥瓷’赞美青瓷质量,这说明温州的青瓷不仅享有盛誉,而且由来已久”[62],则不太合适。毕竟,目前仍未发现西晋时期的瓯窑窑址,西晋时期的瓯窑面目也不甚清晰,如果一味借不准确的史料夸赞瓯窑在历史上的重要地位,却没有实物证据予以证明,恐怕反而会导致瓯窑显得有些名不副实。要真正一览瓯窑全貌,还是应当依靠考古学材料。在此,也期待温州能够加快对境内瓯窑遗址的考古调查与发掘工作,同时公布更多考古成果,以帮助学界进一步认清这个问题。

[1]潘岳.笙赋[M].李善,注.文选:卷十八:音乐下.北京:中华书局,1977:260—261.

[2]杜育.荈赋[M].欧阳询,等.艺文类聚:卷八十二:草部下.上海:上海古籍出版社,1982:1411.

[3]程启坤,杨招棣,姚国坤.陆羽茶经解读与点校[M].上海:上海文化出版社,2003:26—27.

[4]傅振伦.陶说译注[M].北京:轻工业出版社,1984:175—176.

[5]傅振伦.景德镇陶录详注[M].北京:书目文献出版社,1993:88.

[6]吴仁敬,辛安潮.中国陶瓷史[M].北京:商务印书馆,1936:13—14.

[7]陈锡仁“.东瓯缥瓷”驳证[G]//中国古陶瓷研究会.中国古陶瓷研究:第二辑.北京:紫禁城出版社,1988:21—26.

[8]熊寥《.“东瓯缥瓷”驳证》的驳证[G]//中国古陶瓷研究会.中国古陶瓷研究:第三辑.北京:紫禁城出版社,1990:42—46.

[9]蔡乃武《.茶经·四之器》质疑:兼论瓯窑、越窑、邢窑及相互关系[J].文物春秋,1997(增刊):191—192.

[10]徐定水.温州古瓷[N].温州日报,1980-10-12.

[11]金祖明.温州地区古窑址调查纪略[J].文物,1965(11):21—28.

[12]伍显军.瓯窑概论[N].中国文物报,2012-12-26.

[13]方正“.秘色瓷”刍议[G]//李刚,王惠娟.越瓷论集.杭州:浙江人民出版社,1988.

[14]阮平尔.浙江古陶瓷的发现与探索[J].东南文化,1989(6):34—38.

[15]王同军.东瓯窑三题[J].江西文物,1991(4):27.

[16]陈万里.瓷器与浙江[M].北京:中华书局,1947:29-30.

[17]温州市文物管理处.温州市文物志:古窑址[J].温州文物,1992,6.

[18]温州市文物处.温州文物综录[M].香港:天马图书有限公司,1998.

[19]国家文物局.中国文物地图集:浙江分册[M].北京:文物出版社,2008.

[20]泰顺县文化广电新闻出版局.瓯南古韵:泰顺县第三次全国文物普查成果图文集[M].泰顺:泰顺县文化广电新闻出版局,2010.

[21]文成县文物馆.古韵寻踪:文成县第三次全国文物普查成果选粹[M].文成:文成县文物馆,2010.

[22]余群鸣.感受古风:乐清市第三次全国文物普查重要新发现[M].北京:线装书局,2011.

[23]平阳县第三次全国文物普查领导小组办公室.尘光遗文:平阳县第三次全国文物普查成果精粹[M].杭州:西泠印社出版社,2011.

[24]浙江省文物局.浙江省第三次全国文物普查新发现丛书:古窑址[M].杭州:浙江古籍出版社,2012.

[25]永嘉文物馆.楠溪古韵:永嘉县第三次全国文物普查选编[M].杭州:西泠印社出版社,2012.

[26]温州市文物保护考古所.瓯域寻踪:温州市鹿城区第三次全国文物普查成果汇编[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012.

[27]陈钦益.玉海遗珠:瑞安市第三次全国文物普查成果精粹[M].杭州:西泠印社出版社,2013.

[28]李晖华.苍南文物概览[M].杭州:西泠印社出版社,2014.

[29]温州博物馆.中国陶瓷:瓯窑[M].北京:文物出版社,2012:300—304.

[30]冯先铭.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1994:264.

[31]金柏东,林鞍钢.永嘉县两处东汉瓷窑的初步调查[J].温州文物,1984,1.

[32]金柏东,林鞍钢.永嘉夏甓山东晋缥瓷窑址调查[J].东南文化,1994(增刊).

[33]王同军.浙江瓯海县发现南朝窑址[J].考古,1992(12).

[34]孟国平,刘惠民,周圣玉.温州永嘉发掘启灶窑址[J].浙江文物,2006(5).

[35]郑建明,周圣玉,许洁琼,等.东瓯缥碧[N].中国文物报,2018-1-26.

[36]郑建明,梁岩华,杨念忠,等.浙江永嘉龙下唐代青瓷窑址发掘简报[J].文物,2012(11).

[37]徐定水.温州西山窑三题[J].东方博物,1997(1).

[38]王同军.浙江温州市郊正和堂窑址的调查[J].考古,1999(12).

[39]周开阳.吴越遗瓷[M].北京:中国文联出版社,2016.

[40]梁岩华,张牵牛,余群鸣.乐清大坟庵窑址的调查与认识[J].东方博物,2009(4).

[41]邓白 .东瓯缥瓷纪实[J].文物参考资料,1956(11).

[42]叶宏明,曹鹤鸣,程朱海.浙江古代青瓷工艺发展过程的研究[J].硅酸盐,1980(3).

[43]陈尧成,郭演仪,金柏东.瓯窑褐彩青瓷及其装饰工艺探讨[C]//李家治,陈显求.古陶瓷科学技术国际讨论会论文集.上海:上海科学技术文献出版社,1992:153—160.

[44]郭演仪.中国制瓷原料[G]//李家治,陈显求,张福康,等.中国古代陶瓷科学技术成就.上海:上海科学技术出版社,1985:288.

[45]中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982:142—143.

[46]金柏东.温州市褐彩青瓷窑址调查[J].温州文物,1984,1:12.

[47]金柏东.瓯窑概述[J].温州文物,1985,2:11—16.

[48]金柏东.温州出土东晋至唐代褐色彩青瓷:兼谈我国釉下彩瓷起源及相关的几个问题[J].温州文物,1986,3:16—18.

[49]金柏东.温州市宋代褐彩青瓷窑址调查[J].考古,1988(3):235.

[50]金柏东.温州出土东晋、南朝褐彩青瓷[J].文物,1988(6):78—79.

[51]金柏东.唐宋时期温州釉下彩饰青瓷[J].温州文物,1989,4:23—24.

[52]金柏东.瓯窑探略[G]//中国古陶瓷研究会.中国古陶瓷研究:第三辑.北京:紫禁城出版社,1990:17.

[53]金柏东.瓯窑褐彩青瓷研究[C]//郭景坤.古陶瓷科学技术国际讨论会论文集.上海:上海科学技术文献出版社,1995.

[54]蔡钢铁.六朝瓯窑瓷器[G]//中国古陶瓷研究会中国古陶瓷研究:第三辑.北京:紫禁城出版社,1990.

[55]蔡钢铁.六朝瓯瓷的造型与装饰艺术[J].江西文物,1991(4).

[56]金柏东.魏晋南北朝的瓯窑青瓷艺术[G]//温州市文物处.温州古代陶瓷研究.杭州:西泠印社,1999:106.

[57]陈万里.最近调查古代窑址所见[J].文物参考资料,1955(8):112.

[58]陈万里.建国以来对于古代窑址的调查[J].文物1959(10):45.

[59]张翔.温州西山窑的时代及其与东瓯窑的关系[J].考古,1962(10):531—532.

[60]徐定水.温州西郭出土北宋瓷质碑铭[J].考古1965(3):157.

[61]叶喆民.中国陶瓷史纲要[M].北京:轻工业出版社,1989:80.

[62]金柏东.温州东汉瓷窑调查[G]//温州市文物处温州古代陶瓷研究.杭州:西泠印社,1999:19.