翻译传播视域下基于模因理论的归化翻译研究

——以日本流行歌曲汉译为例

2018-02-22邓天奇侯小天

邓天奇 侯小天

引 言

伴随着全球化的推进,中外文化交往日益密切,在此背景下与中国文化审美较为相似的日本流行歌曲大量进入中国国内。日本流行歌曲在中国的传播离不开翻译,特别是在改革开放初期,几乎所有的歌曲都是通过“翻唱”这一手法在中国流行开来。在此阶段,归化翻译扮演了至关重要的角色,通过归化翻译,源语文本中的异文化成分被一定程度剔除,使得目标文本变得通俗易懂,更多地赋予了中国色彩,为之后日本流行歌曲的大量传唱奠定了重要基础。这一现象充分反映了翻译与文化之间存在非常紧密的互动关系。伴随着当代翻译研究的文化转向,翻译的跨文化传播机能被越来越多的学者所发现。[1]翻译传播学这一学说的构建也为我们研究翻译与传播提供了全新的范式。模因理论的导入更是为我们研究归化、异化翻译提供了更为开阔的视野。纵观古今中外文化交流史,均可发现翻译在跨文化传播活动中扮演着举足轻重的桥梁作用。

一、翻译传播学与模因理论

虽然从研究内容和形式上来看,传播学与翻译学各有侧重,但是不可否认两者在许多方面有着深层次的联系。自20世纪70年代开始,翻译学研究逐渐将目光投向文化领域。在这一大背景下,芬兰学者切斯特曼最先将模因传播理论引入翻译学研究,主张翻译活动是语言超越文化界限进行的模因传播的过程,这一理论的提出使得翻译的传播过程更加明晰化。

(一)翻译传播学的构建

翻译传播学是翻译学和传播学交叉研究的结果。具体地说,是将翻译及其传播因素相联系,将翻译学和传播学的研究成果引入相关研究,并以其相互关系及其机理为研究对象进行探索,从系统论角度审视翻译、研究翻译,对翻译中的种种现象进行传播剖析和阐释的学问。[2]翻译是一种跨文化传播活动,其过程也应遵循传播的五要素,即传播主体、传播对象、传播媒介、传播内容、传播效果,这些要素之间相互联系和制约。[3]

将这一理论具体转化到翻译过程中来,那么译者便是传播者,是源文本信息的发送者,是传播过程的第一环节,主要解决“翻译什么”以及“如何翻译”等问题。源文本便是翻译所需要传播的信息,即传播内容。译文则是语言符号的具体再现方式,应归属为传播媒介的范畴。翻译过程的完成、信息的传递均是通过译文这一载体进行,是传递源文本的具体渠道。[4]读者即为传播对象,是译文的接受者,是信息传递的服务对象,其范围不仅仅局限于翻译作品的受众,还将覆盖至全体社会成员。翻译的本质便是一种跨文化信息传播活动,因此翻译只有生成、传播并被读者了解、实现共享,才有意义。

(二)模因传播论下的归化翻译

模因是文化基因传播的基本单位,可以被无限复制。在翻译传播视阈下,翻译模因论主张将翻译过程看作是异文化的模因通过语言向本国传播的过程[5],并为翻译的每一个过程进行了重新定义,对应给出了源语模因、变体模因、核心模因、共生模因、寄生模因、宿主等概念。

在该理论系统下,原作是源语模因,是一个搭载有原作者思想和文化背景的模因组合,作者的理念被视为核心模因,存在于原作中还有各种文化背景的其他模因。[6]目的语模因被称为变体模因,变体模因的接受者即宿主,变体模因可以使源语模因更加广泛地传播,使翻译有利于语言模因的传播与发展。此外,在翻译传播的过程中,还存在共生模因和寄生模因这一对概念。有利于宿主生存的模因、可以在翻译传播过程中可以被不断复制的源语模因是共生模因,不利于宿主生存、可能导致翻译传播链断开的源语模因为寄生模因。同时,共生模因和寄生模因也可以视为强势模因和弱势模因。在这里需要注意模因的强势和弱势是相对的概念,根据外界环境的变化是可以相互转化的。

在翻译的传播中,最为理想的状态是源语模因和变体模因完全等价,但这一理想状态很难达成。源语模因如果被拒之门外,便会失去传播意义,因此必须抛弃一部分寄生模因完成传播链。如果源语模因可以在目的语中找到相同或类似模因,并对其宿主产生相似感染,使得读者产生类似的效果,便满足了模因的基本生存需要。[7]这即是我们所说的归化翻译,归化翻译是翻译模因传播的必经阶段,其强调在目的语中寻找与源语基本一致的模因,使原作模因对其读者产生的效果被复制过来,从而达到基本忠实于源语的文本,传播原作中的核心模因。当两种异文化接触时,由于文化多样性,往往存在目的语与源语体系相差较大,目的语读者不熟悉源语文化这一情况,所以采取归化翻译是较为理想的方式。虽然归化翻译会使部分模因丢失,但从传播上来看意义重大,为以后模因的完整复制和传播奠定了坚实的基础。

二、日本流行歌曲翻译传播中的归化策略

流行歌曲的翻译传播过程是大众文化的模因传播过程。其最终的传播效果与共生模因、宿主认知以及核心模因的受容具有密不可分的关系。日本流行歌曲在中国传播的初始阶段曾经大量采用归化法翻译源语模因文本。本章将重点探讨在翻唱传播阶段,译者为了达到最大的传播效果,所采取的具体归化策略。

(一)选择共生模因文本

在模因传播过程中,每个阶段都存在选择。经过选择,共生模因得以保存,而寄生模因则会被淘汰。[8]以此类推,在翻译传播中模因的选择也是有目的的,选择共生模因文本进行归化翻译,可以为变体模因传播的扩大化奠定坚实基础。在日本流行歌曲的翻唱阶段,很多译者已经认识到这一点,选择了大量共生模因源语文本。下表为改革开放初期所选择的日本流行歌曲。

表1 部分20世纪80年代在中国广泛传播的日本流行音乐

日本流行音乐发展较早,兼具鲜明的民族性和现代性特征,其不断根据环境的变化对其表征进行演化,实现了模因的变异与传播。战后日本的流行音乐史是一部日本人乡愁的现代史,人们由于经济的高速发展产生各种迷茫与不安,《北国之春》、《红蜻蜓》等歌曲便在此背景下诞生。其节奏明快、曲调优美,可以说治愈系是当时日本流行音乐的核心模因。

1978年中国开始了改革开放,在探讨日本流行音乐在中国的传播时,必须充分考虑这一因素。1966年-1976年中国经历了十年文革动乱期,当时音乐的主旋律为“高快硬响”,缺乏抒情性。经过十年动乱,中国人的心灵遭受到了非常大的创伤,急需卸下心灵的枷锁。[9]在此背景下,文学艺术界出现了若干呼应的声音,“伤痕文学”、“伤痕电影”纷纷出现,许多日本流行歌曲借此东风,作为源语模因被归化翻译成中文,在中国传播开来。

一般来说,两种文化接触之时,如果双方没有共生模因,那么译者作为特殊的宿主便无法对读者进行感染。恰好当时《北国之春》等歌曲的核心模因与中国人当时的精神世界不谋而合,存在高度相似的共生模因。再加之,中日文化隔阂本身没有那么大。所以当时的音乐传播者选择日本流行音乐而没有选择同时代欧美流行重金属音乐。正是因为选择了这一具有共生模因、适合归化翻译的文本,之后的翻译过程及歌曲传播过程才收到了巨大的效果。

(二)避免宿主出局——阐释性翻译

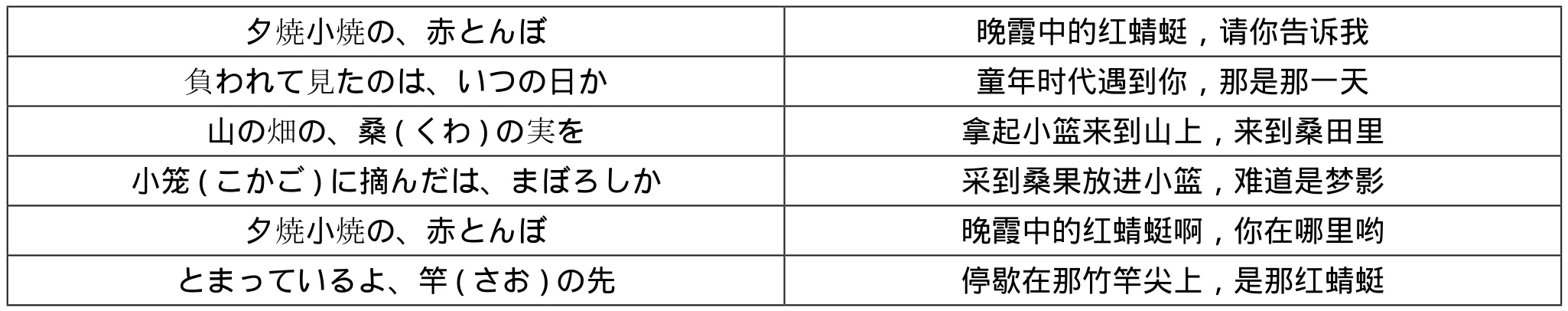

歌曲属于大众文化的范畴,大众文化是一种通俗易懂、为多数人所接受的文化。在具体翻译传播过程中,异文化关系纷繁复杂、难以等值,同时又需要顾及变体模因宿主的需要,达到文化传播的目的,因此如何使外来源语模因大众化便成为了急需解决的课题。当变体模因“宿主”无法理解变体模因中的一个新词时,实际上信息的传播链就断开了,这时阐释性翻译便变得非常有必要。阐释性翻译的目的之一在于产生门槛较低的浅阅读,使宿主对变体模因产生亲切感进而成功感染。其对记忆水平要求不高,同时也不存在任何的认知障碍。通过阐释性翻译可以让更多变体模因宿主不在这种简单的传播中出局。下面本文将以日本歌曲《红蜻蜓》为例,简单分析在20世纪80年代日本歌曲汉译过程中,所采取的阐释性翻译方法。

表2 《红蜻蜓》及其汉译

通过对比我们可以发现,原文与译文并不是完全一一对应的。译文中增添了许多原文中没有的因素。比如「夕焼小焼の、赤とんぼ」 这句译文中增添了“请你告诉我”,「負われて見たのは、いつの日か」 这句被改译为“童年时代遇到你”。「山の畑の、桑(くわ)の実を」这句在翻译时增加了“拿起小篮”。「とまっているよ、竿(さお)の先」这句则增添了“是那红蜻蜓”。如果不增加这些内容,采取完全忠实的方式进行翻译,其变体模因的逻辑行文便很有可能产生混乱,使变体模因“宿主”产生不知所云之感。除去歌词的音乐性这一因素外,我们可以推断,译者增添这些内容很有可能是出于通俗易懂,让变体模因宿主明白日语原文的具体内涵。

翻译作为跨文化传播的桥梁,其功能不仅仅局限于源文本与目标文本之间的单纯转换,谋求源语模因的传播扩大化、争取变体模因的宿主量才是重中之重。只有尽可能地按照变体模因宿主的认知进行阐释性翻译,才能避免变体模因宿主因不熟悉“源语模因”的部分内容而拒绝感染、中断翻译传播过程这一情况。只有使源语文本所反映的世界通俗地被变体模因宿主所理解接受,才能期待源语模因对宿主产生效果。

(三)传播核心模因——采取本土语言审美

歌曲是审美文化的体现,在歌曲翻译传播的过程中必须考虑变体模因宿主的美学接受度,因此在这一翻译过程中,必须把握源语核心模因,采取符合中国文化审美的表达对文本进行渲染处理。在上一小节中本文提到阐释性翻译可以让宿主明白源语模因想表达什么,避免了部分变体模因宿主的出局,而这里所提到的本土语言审美则是更高层次的要求,主要解决传达核心模因,深层次感染变体模因宿主的问题。本部分将以《北国之春》的第一小节为例,分析这一时代歌曲翻译传播在本土语言审美上所采取的若干策略。

表3 《北国之春》原文及其翻译

对照原文,我们可以发现除去考虑歌词的乐理性,译文注意到中日两国语言审美方式的不同,采取了大量的归化策略。在原文中,源语模因即日本文化,其在审美意识上总体追求一种“物哀”之美。所谓的“物哀”,是一种在接触到实物时,感觉到的人生微妙之处和令人铭记在心之情趣。在此种美意识的影响下,日本音乐韵律单一,词风朴素。在本小节歌曲中的「しらかば」、「あおぞら」「みなみかぜ」这些源语模因意为“白桦”、“青空”、“南风”,均属于单一的实物。只要在歌曲中稍微提到源语模因中的「しらかば」、「あおぞら」这些词语,日本人脑中就会自然而然浮现出一副恬淡、静谧的画面。这一强调实物,追求静态的表达方式具有典型的日本式语言审美特征。而中国人的美意识不拘泥于具体实物,更喜欢一种动态之美,因此汉语擅长表达意境,经常通过一系列华美的修饰语来烘托出宏大之画面。

通过对比,可以看到日本的语言审美方式与中国的语言审美方式属于异质模因。如果完全将该首歌曲源语模因复制,可能导致中国变体模因宿主无法被核心模因所感染。在本节歌曲中,这一恬淡静谧的画面即“核心模因”,通过在翻译中使用亭亭、悠悠、微微等一系列符合中国本土化审美的语言,原文中表达的那种日本人所目睹的画面即原文的“核心模因”才可以感染中国人的思维,产生基本等值的美感。这一做法虽然牺牲了源语的原有形态,但却保留了变体模因宿主所熟悉的核心模因,更加有利于歌曲的传播和接受,实际上源语模因的传播完成到这一步已经为模因的完整复制打下了相当坚实的基础。

三、日本流行歌曲传播初期采取归化法的原因

外来文化的传播与接受是一个过程,在这一过程中需要一定的策略。归化翻译在翻译传播初期起到了承前启后的作用,其不仅通过保留核心模因达到了传播弱势模因源语文化的目的,还为之后源语模因的完整复制和传播奠定了基础。

(一)传播弱势模因的必然要求

在20世纪80年代,日本歌曲在中国传播的第一阶段里,一些词语、句子只能采取归化翻译法才能被中国的听众理解和接受,这是由于模因传播的阶段性强弱特征导致的。日本流行歌曲这一庞大模因综合体,兼具强势模因和弱势模因双重性质。根据阶段、背景环境的不同,其强势模因和弱势模因的性质可能会相互转化。根据此定义,日本流行歌曲在中国传播的初始阶段应当归为弱势模因。

从模因传播规律来看,弱势模因理所当然地会选择归化翻译。20世纪80年代是中国重新引入外来文化的初期,此时日语教育程度根本无法与当今相提并论,人们对日本的了解也仅仅停留在战争年代。因此,鉴于当时的一些情况,只有通过归化翻译才能使得到的变体模因成为强势模因。此时的这些变体模因均属于弱势模因,如果这些模因不能被广泛地传播和复制,那么最终将走向消亡,只有归化翻译才能满足当时弱势模因的基本生存需要。此时必须考虑在目的语中找出与源语相似,且能对其宿主产生相似感染的表达方式。否则将导致变体模因成为弱势模因,无法进行复制和传播,最终消失在历史的洪流之中。

日本流行歌曲在中国传播的初始阶段,译者使用归化翻译方法迎合大众,成功地将源语模因引进来,并广泛地被变体模因宿主所接受、复制和传播,从而成为强势模因。通过翻译演唱变体模因使源歌词这一源语模因更加广泛地传播与发展。

(二)为完整导入源语模因奠定基础

日本流行歌曲在中国传播的初期,采取归化翻译可以满足核心模因的基本生存需要,使得日本流行歌曲得以进入中国。通过这一阶段,日本流行歌曲源语模因中的核心模因在中国大地得到了广泛的传播与复制,吸引了大量中国宿主的主动感染,可以说部分中国宿主对于日本文化模因组合的受容度呈现出日渐增高的趋势。以日本流行歌曲核心模因在中国的传播为先导,一些在以前的传播环境中处于寄生模因地位的日本文化弱势模因也开始变换性质,纷纷进入中国国门成为强势模因。一些此前不为中国宿主所了解的日式表达,日式审美文化等寄生模因也越来越被中国宿主大众所接受,中国的传播环境呈现出前所未有的受容度。

归化翻译在日本流行歌曲传播至中国的初始阶段扮演了重要的角色,但是经过归化翻译改造后的变体模因与源语模因已经有了一定程度的不同。随着全球化浪潮的突飞猛进,中日两国世界观的共生模因越来越多。日新月异的大众传媒和信息通讯为两国文化模因的通畅化传播打下了良好的基础。所以在以前归化翻译的基础上,根据对寄生模因接受能力的不同,适当引入异化翻译已经是大势所趋。[10]这同时也符合翻译模因传播的规律,模因的本质在于尽可能多、尽可能完整地复制自己,而最优秀的翻译便是促使变体模因对宿主产生与源语模因类似甚至完全相同的感染效果。

由于世界文化的多样性,一些源语模因难以完全被目的语读者所接受,但作为译者,我们在当前世界文化交流日趋频繁这一大背景下,已经不能随意寻找类似模因来代替源语模因了,应尽可能复制源语模因,将其发展为强势模因。采用异化方法得到的强势模因可以广泛地传播源语模因。

结 语

翻译作为一种跨文化传播活动,是传播者与接受者之间信息共享和双向交流的过程。从模因这个角度来探讨翻译传播过程给我们提供了一个全新的尺度来评判归化和异化翻译。

归化翻译在日本歌曲这一模因综合体传播至我国的初始阶段得到了广泛应用,同时也扮演了重要的角色。因此,可以说归化翻译是翻译模因传播的必经阶段,这一时期通过采取选择共生模因文本、阐释性翻译方法和使用本土语言审美等手段,日本歌曲中的核心模因被转换为中国人所广为接受的内容。

但是,归化翻译在翻译传播中逐渐暴露出来的缺点也不可忽视,中国听众读者越来越了解日本文化,已经越来越不满足于用本国文化去了解源语文化中的核心模因。因此,可以说异化翻译是翻译模因传播的趋势和要求。