东汉摩崖石刻《刘福颂》书法探微

2018-02-22

一、《刘福颂》摩崖石刻概况

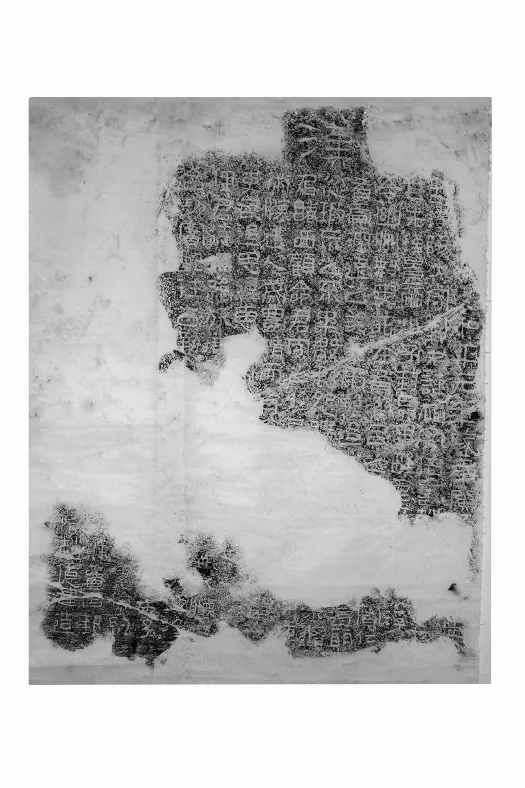

2016年底,甘肃省天水市张家川回族自治县恭门镇河峪村东北山下,发现一处东汉摩崖石刻(图1)。这块摩崖石刻刊刻于公元150年,距今1860多年,目前,是甘肃省发现较早的东汉摩崖石刻之一。该摩崖石刻整体近似长方形,没有界格,高约130厘米,宽110厘米左右,石刻主体距离地面约280厘米。篆额一“汉”字,字径约15厘米。石刻文字依照常规碑刻由上而下、自右而左排列;字体为浅刻隶书、字径约6厘米见方,共15行,每行约18字。由于石质粗糙,中部、下部脱落严重,现在可以释读的有114字。根据石刻铭文中“故汉阳太守刘君讳福字伯寿(部分史志及学者释为“伯熹”)”“吏民追思渥惠”“公素俭约”等句,可知石刻是为颂扬东汉汉阳郡太守刘福的卓越政绩而建造,所以,现将石刻命名为《刘福功德颂》摩崖石刻,简称《刘福颂》摩崖石刻。

东汉《刘福颂》拓片

二、《刘福颂》摩崖石刻铭文讨论

关于《刘福颂》摩崖石刻的相关介绍,最早见载于《张家川回族自治县县志》,[1]之后《张家川史话》[2]以及《甘肃古代石刻艺术》[3]等史志著作中都有提及。同时,以上史志著作均依照《张家川回族自治县县志》收录全文。但是,上述史志著作均存在释文脱误现象,其中意增、缺漏多达10余处,笔者今参照多种考释版本,同时结合《刘福颂》摩崖石刻新拓本,释文断句为:“汉/和平元年岁庚寅□□□□□德/故汉阳太守刘君讳福字伯寿赵□□□□也/其先汉景帝少子封昂毕野君□□□□浮□/令幽州刺史部在者济民之□□□□□宽仁/有虑深远之羌卓尔难迨□□□□□□遵萌/忿瑕荒之不柔数郡怨命□□□□□□众修/乃睠西顾命君守之与是□□□□□□□□/帝怀远人岁丰积而有□□□□□□□其后/吏民追思渥惠□□□□□□□□□□□□/伊君德深绝旅卷□□□□□□□执以怀远/合功实纪往古勒铭□□□□□□□□□进/□唯□□□□□□□□□□□□□□主子/□□□□□□□□□□□□□□公素俭约/□□□□□□□□□□□□□□财费因餅/□□□□□□□□□□□□□陇赵亿建造。”

整体审读《刘福颂》摩崖石刻,文风朴实简洁,用词切贴,与两汉“表”“颂”辞藻华彩的文体风格反差极大。《刘福颂》摩崖石刻所颂之人“刘福”,查阅史书对此人没有记载。史书中记载,从公元128年至143年,汉阳郡地震频发,使城池毁坏,疫病蔓延,导致这一带人口数量大减。同时,汉阳郡地处东汉王朝与西北少数民族对抗的军事前沿。公元145年以后,东汉王朝与西北少数民族争战最为激烈,此时汉阳郡或被西北少数民族军事势力占领并统治。从而导致这一历史时期,有关汉阳郡的相关事件史书失载。《刘福颂》摩崖石刻落款署曰:“陇赵亿建造”五字。此处之“陇”应该是摩崖石刻建造者赵亿的出生籍贯。赵亿具体任何职,此处没有交代。所以,《刘福颂》摩崖石刻是由陇县人氏赵亿承建,具体撰写铭文和书丹上石一事,是否与赵亿有关,还待更深入的研究。“东汉碑刻蕴藏着丰富的史事,既可以补文献之缺,又可以正文献记载之误。”[4]《刘福颂》摩崖石刻是研究东汉时期甘肃地域历史、交通、文化、艺术等方面不可多得的实物遗存。《刘福颂》摩崖石刻文字为东汉晚期典型的方整规范的隶书体,具有极高的书法研究价值和承前启后的历史作用。同时,《刘福颂》摩崖石刻与同在甘肃的《西狭颂》等摩崖石刻有着非常密切的关系,它们在中国书法史和甘肃古代艺术史中均有着特殊的重要的文化、历史价值。

三、《刘福颂》摩崖石刻著录、研究情况

《刘福颂》初发现时,甘肃省张家川回族自治县地方史志,诸如《张家川回族自治县县志》《张家川史话》均冠名为《河峪关驿颂德碑》,另外《甘肃古代石刻艺术》一书也引用此名。(见下表)但是根据实地考察结果,它不属于普通碑刻形制范围。

关于《刘福颂》摩崖石刻文献著录情况简表

甘肃省地方史志及相关文史研究领域中,关于《刘福颂》摩崖石刻的著录情况仅有零星提及,而没有学者对此进行综合论述。赵逵夫先生《赵壹生平补论》一文,通过对东汉辞赋家赵壹(字元淑)进行生平考证时,引发了对《刘福颂》摩崖石刻文末署名“陇赵亿建造”的探讨。此文重点是围绕赵壹的出生地展开,最后认为“甘肃张川发现所谓《赵壹摩崖》,实为赵亿所建造。”[5]继赵逵夫之后,对于这块摩崖石刻作整体研究,最早且较为全面并具有代表性的研究者,当属甘肃省张家川回族自治县本土青年学者窦永锋。由于窦氏精于文史,长期钻研金石之学,又于书学之域见微知著。所以在整体论述中,除对《刘福颂》的历史、地理环境、文化源流等因素作综合分析之外,重点关注的是其书法价值,此文的发表在历史考古与书法研究邻域都产生了重要影响。从此以后相关学者对《刘福颂》摩崖石刻的论述不断见于各种文化艺术期刊。但是综合考察,对于这块石刻关注最多的,是从考古、历史、文学等方面展开。对其本体语言进行细致分析,得出规律的研究和美学研究的论述还处于薄弱状态,即便有的话,也是一带而过或者经验式的美学评价。

2017年1月14日下午,由《中国书法》杂志社担任学术指导,甘肃省书法家协会主办的“张家川县东汉摩崖石刻学术考察活动”在张家川回族自治县恭门镇河峪村举办。最后与会学者及书法家形成共识,因地取名《河峪颂》摩崖石刻。1月15日上午,由甘肃省书法家协会副主席、学术委员会主任杨清汀担任学术主持,在张家川回族自治县博物馆三楼会议室召开了“张家川县《河峪颂》东汉摩崖石刻学术考察研讨会”。此次会议,就《刘福颂》的形制、文字内容、历史渊源、书法艺术及文化价值,进行了深入、全面的探讨。此次活动影响深远,进一步肯定了《刘福颂》摩崖石刻在中国书法史和甘肃古代艺术史中的历史地位。

四、《刘福颂》摩崖石刻书法风格研究

东汉桓、灵帝时期立碑较多,由于文化名人,书吏的不断加工、美化,整个社会书法水平普遍提高,使众多碑刻书法各具风神,不见步趋雷同,汉碑的精美程度达到历史高峰。陇右及周边地区由于温度适宜,降水充沛,土地肥沃,物产丰富。考古发现,几十万年前的远古先民,就开始在这里繁衍生息。在物质条件相当贫乏的先民时代,此区域当为最适合人居环境之一,人口的相对集中自然滋生本土文化的成就。由于地域位置上的接近,使经济、文化的交流更为便捷和频繁,各行业之间的相互交往成为必然。张家川回族自治县恭门镇文化历史悠久深厚,东汉晚期,隶书高度成熟,成为记事颂德的碑碣和朝廷文告所用主流书体。东汉末年正是处在隶书转向楷书的发展阶段,但基本上仍保留了隶书的艺术特点。此期的篆书碑刻不多,多为参合篆书笔意的隶书碑刻,书碑者多为当时的书法高手。《刘福颂》刊于桓帝时期,正是隶书艺术发展的鼎盛时期。从书法风格看,《刘福颂》书风敦厚沉稳,庄严浑穆,而非波磔分明的典型八分书体,与东汉同期中原地区诸如《乙瑛碑》《礼器碑》等碑刻书风大相径庭。因为东汉末年的隶书体系中,存在着波挑笔画突出的典型隶书,还存在着与它并行发展成序列的无波挑隶书。《刘福颂》书风庄伟淳厚而线条沉稳,是东汉各种不同隶书风格的综合体现。从那里既能寻找到汉隶所要完善的统一规范,也能观摩到创作者非自觉的个性追求,具有重要的历史价值和美学价值。《刘福颂》继承了古隶的率意性与篆书的简洁性用笔,反映出汉字和书法发展史上由篆而隶的发展过程,体现了书刻者书法表现意识的进一步觉醒。

《刘福颂》摩崖石刻书法与东汉兴盛的太学教育有关。太学的兴旺和熹平石经的出现,是书法得以广泛传承的主要原因之一。光武帝“初起太学,车驾还宫,幸太学,赐博士弟子各有差”。[6]汉明帝时,以太学为核心的学校教育更为发达。至汉灵帝时,在蔡邕等人的建议下,决定正定六经文字。于熹平四年(175年)“邕乃以隶书书丹于碑,使刻工陈兴等锲石,立于太学门外,历时九年刻成”。[7]即著名的《熹平石经》。该石经的产生年代正好在“汉三颂”及《刘福颂》之后,是对东汉早、中期诸多刻石书写习惯的继承和规范总结。同时,也是对东汉后期隶书发展的官方文字规范和参照指导。“碑始立,观视及摹写者车乘日千余辆,填塞街陌。”[8]可见,《熹平石经》在当时作为书法的教育传播,发挥了不可估量的重要作用。加之当时社会大规模南徙活动,南北之间文化相互融合,地域书风开始逐渐减弱,尽管像甘肃省天水市张家川回族自治县恭门镇河峪村这样曾经的蛮夷、偏远之地,也因时代的发展而与外界相互联系并自觉影响。

五、《刘福颂》摩崖石刻在当代隶书创作中的学术价值

汉代摩崖石刻的博大精深、风格多样因而更符合时代特征。《刘福颂》摩崖石刻作为秦文化辐射区以及关陇文化的一个历史见证,概括地反映了当时昂奋、激扬的人格风貌。《刘福颂》摩崖石刻在风格上表现出来的多样化,为后世隶书临习和创作提供了更多的可能。碑派书法的兴起以篆、隶为先导,其中隶书的创作是以汉碑隶书为取法对象,使中国书法艺术得到蓬勃发展和全面振兴。沈曾植说:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物杂而文生,物相兼而数赜。”[9]

当代隶书创作在取法来源范围上有重大突破,不再局限于汉隶八分,而是扩大到隶变发生及八分生成过程中的各种样式形态,并创造出了与之相应的各种新形式。但是,展览机制的形成当代隶书创作追求视觉感官刺激和形式新颖,当代隶书虽然新奇多变,但离汉代隶书本意已远。更多的人并未深入体会隶书古意,而是在浅尝辄止的基础上引入其他字体特点,美其名曰“改变和创新”。中国当代隶书研究和创作者,应该尽可能地回归传统,深入探究经典隶书中蕴含的艺术美感,探寻隶书风格创新的规律,将汉代摩崖石刻隶书中古拙的审美风格与自然风化形成的残缺之美,巧妙地结合起来。既要注意“和而不同”与“犯而不违”的界限,还要把握自身风格和新材料的离合关系,防止随意妄作、舍本逐末。应当站在书写的立场,深入研究,吸收其优秀的书法文化元素,运用于书法创作,融合创新,以此寻找隶书创作新的突破口。同时,将甘肃书法文化带与丝路文化带有力结合,将甘肃汉代石刻与河西简牍相互参照、整合,以此来完善甘肃古代书法资源宝库,形成新的艺术风格是最重要的。

注释:

[1]张家川回族自治县地方志编纂委员会:《张家川回族自治县县志》,甘肃人民出版社,1999年版,第1153页。

[2]黄月云、王国柱:《张家川史话》,甘肃文化出版社,2005年版,第197页。

[3]唐晓军:《甘肃古代石刻艺术》,民族出版社,2007年版,第119页。

[4]王健:《略论东汉碑刻所见西北民族战争纪事》《汉代石刻研究》,中国书画出版社,2010年版,第286页。

[5]赵逵夫:《赵壹生平补论》《中山大学学报》,2013年4期,第56页。

[6](南朝宋)范晔:《后汉书》,浙江古籍出版社,2000年版,第10页。

[7]华人德:《中国书法史·两汉卷》,江苏教育出版社,2002年版,第233页。

[8]张习孔、田珏:《中国历史大事编年》(第一卷),北京出版社,1986年版,第679页。

[9]沈曾植:《海日楼题跋》(卷二),河洛图书出版社,1975年版,第116页。