何绍基《张黑女墓志》临本墨迹的新发现及其辨析

2018-02-22

笔者新发现的湖南湘潭韩氏所藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,弥足珍贵,意义重大。其艺术价值、史学价值和收藏价值,远高于此前所发现的《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)、《何绍基临张黑女墓志铭》(乐氏旧藏册页)这两件临本。打破了前人考究认为“何氏《张黑女墓志》临本,目前仅有两件传世”的说法;考证了其收藏渊源与前两件传世临本应为一脉相传;论证了其临写风格虽源于原拓本,但却高于原拓本,更胜于前两件传世临本;推翻了前人所提出的“何氏唯一品题过的《张黑女墓志》临本”的论断。尤其对其跋语的考究,起到了溯源正史、释疑解惑的重要作用。

一

何绍基 (1799年—1873年),字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号蝯叟,湖南道州(今道县)人。何绍基出身官爵世家、书香门第,虽18岁应京兆试,但其仕途多舛不顺,数遭谗言所害,屡被降官调职,遂辞官从文,远离官场。也许正是仕途无望,故其一生豪饮健游,多历名山胜地,拓碑访古,吟诗挥书,且以书法著作自娱,创立草堂书院,讲学授徒,潜心书斋,自课甚勤,将书法各体熔铸古人,终使书法著称于世,自成一家,被誉为“清代第一”。

图1▲何绍基画像

何绍基是一位十分勤奋的书法家。自称“学书四十余年,溯源篆分。楷法则由北朝求篆分入真楷之绪”。其早年学书由颜真卿、欧阳通入手,上追秦汉篆隶,汉魏名刻,无不深研熟究。他临写汉碑极为专精,《张迁碑》《礼器碑》等临写益多,尤以《张黑女墓志》用功最勤,不求形似,但出己意。

二

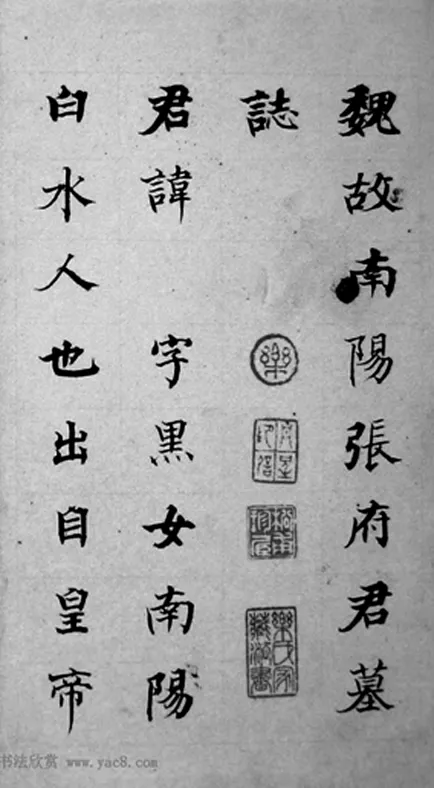

据史料载,《张黑女墓志》(黑女,此处应读hèrǔ)原名全称为《魏故南阳太守张玄墓志》,简称《张玄墓志》。魏故南阳太守名张玄,字黑女,因清代为避清圣祖康熙皇帝爱新觉罗·玄烨名之讳,故清人通俗称《张玄墓志》为《张黑女墓志》。此墓志碑刻于北魏普泰元年(531年)十月,据传志为圭首小碑形,无志盖。真书,二十行,共计三百六十七字。原碑石久佚不见。道光五年(1825年)春,时年26岁的何绍基在随侍其父何凌汉督学山东期间,于济南访得奚林和尚所藏剪裱旧拓孤本《张黑女墓志》,遂终身奉为枕秘,并传刻有“黑女庵主”“黑女碑室”诸印,且屡有歌咏题跋云:“肄书搜尽北朝碑,楷法原从隶法遗。棐几名香供黑女,一生微尚几人知。”从此,《张黑女墓志》拓本乃著世至今,现藏于上海博物馆。

图2▲《张黑女墓志》拓本首页

《张黑女墓志》书法、刻工俱佳。其书法精美遒古,峻宕朴茂,结构扁方疏朗,内紧外松,古质典雅,多出隶意。用笔方圆结合,既有北碑俊迈灵气,又含南帖温文尔雅;既有北魏的神韵,又有唐楷的法度,堪称北魏书法之精品、碑拓之佼者。何绍基在跋语中赞曰:“化篆分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻。然遒厚精古,未有可比肩 〈黑女〉者。”康有为对此碑亦十分推崇,称“峻宕则有《张黑女》”,“《张玄》为质峻偏宕之宗”。

三

《张黑女墓志》临本现今传世究竟有多少件?据前人考究:“何氏《张黑女墓志》临本,目前仅有两件传世。”

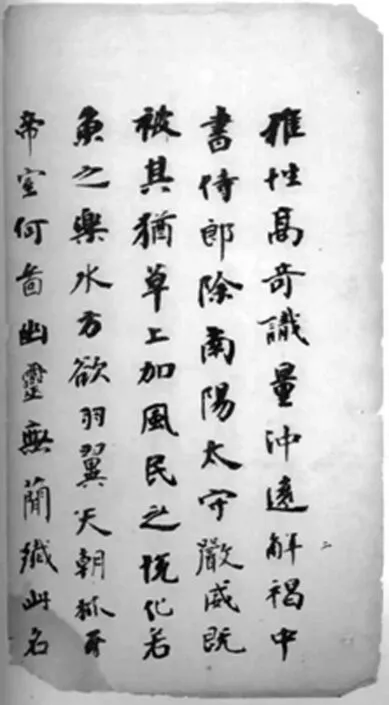

其一、《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)

有资料显示,该石印本临作原迹现已不知所在,今仅有民国时长沙华新石印局石印本存世。被称为“民国四大书法家之首”的谭延闿先生在其后题跋曰:

《黑女志》前此未尝见著录,自蝯叟得之济南始名海内,然不闻有第二本。蝯叟生平服膺此《志》,尝谓“每一临写必回腕高悬,始能成字,约不及半,汗浃衣襦,心慕手追,若此之难也”。然临本亦不数观。丙午中秋,薇孙前辈来长沙出示此册,乃文肃公旧藏蝯叟中年书也。展玩弥句,殊矜眼福,辄为题句。

笔者据此查考得知,跋语中所谓“文肃”公者,即为曾任贵州、江苏巡抚的湘潭籍人士黎培敬之谥号也。故从谭延闿先生的题跋中可得到佐证,此石印本系湖南湘潭黎培敬旧藏。谭延闿还据此认为此石印本是何绍基中年所临(至于中年具体何年临写尚待考究)。沙孟海先生编撰的《中国书法史图录》,亦将此石印本图版收入其中。

图3▲《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)谭延闿先生题跋

图4▲乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页首页

其二、《何绍基临张黑女墓志铭》(乐氏旧藏册页)

据传,此临本册页为乐嘉芹旧藏。乐嘉芹为何人也?史载,乐嘉芹为贵州黄平(即今贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县东坡)人氏,生年不详,卒于1928年,字丹呈,又作丹臣、丹辰、丹丞,是曾任贵州省咨议局议长、贵州教育总会会长乐嘉藻之弟。其一生致力于文物研究,精鉴赏,富收藏。临本册页首页钤有“乐”“丹呈印信”“松甫珍藏”、“乐氏家藏法书”四枚鉴藏印。正文后有何绍基跋语:

张黑女铭,精整古浑,为元魏碑版弟一。顾从来无人道及,盖石质、拓本俱已星驰雨散矣。余得此于泲南,中有朋人跋语,已云不知搨自何时。宝置枕中,不一日离也。惜笔性钝劣,习焉冈得。象宾兄强以此册属临,乃不暇自文其丑,教之是幸,绍基并识。

图5▲乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页末页

跋语后又钤有“何绍基印”“子贞父”“意兼通峻”三枚印鉴和“丹呈审定真迹”“黄平乐嘉芹审定真迹印”“丹呈心赏”三枚鉴藏印。从何绍基跋语中得知,此册页乃何绍基为一称为“象宾”之人所临。“象宾”何许人也?应或疑为何绍基的亲朋好友,但今已无法考证。至于具体临写何时却未注明。钱松先生推断“该临作的书写年代,可据定为道光十二、三年间(即1832年、1833年间,时年何绍基33或34岁,笔者注)”,亦尚有待进一步考证。钱松先生亦称:此册页是“何氏唯一品题过的《张黑女墓志》临本”。

四

笔者新近发现的何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,应是除民国石印本和贵州黄平乐嘉芹旧藏册页这两本以外的第一本,即为目前发现的何绍基《张黑女墓志》的第三本传世之临本。这一新的重大发现,应可说是打破了前人考究“何氏《张黑女墓志》临本,目前仅有两件传世”的结论!这件新近发现的何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,为湖南湘潭一韩姓先生所藏,笔者对其命名为“湖南湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页”,简称“韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页”。

经笔者对此册页潜心考究认为:这本韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,较之前两件临本弥足珍贵,其艺术价值、史学价值和收藏价值远高于这两件临本。

其一,韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页应是纯手工制作。

从册页外观形式考究,这本册页应是“自制”且是为临写《张黑女墓志》“专用”的。所谓“自制”,即指这本册页是何绍基自己或请他人用手工制作的线装册页。册页长约25厘米,宽约15厘米。用绢绫单线穿七孔装帧而成,七孔之间的距离各不相等,长短不一,且不规则,又无封面、封底纸之分。可见其随意性大,非正规机制。所谓“专用”,即指何绍基制作的这本册页,是专用于临写《张黑女墓志》的。册页共有10个双面折页,除去前后两个折页,余下8个折页。何绍基用6个双面折页即12个单面页临写《张黑女墓志》正文(正文前11页每页4行,每行8个字;第12页为2行,每行8个字),再用2个双面折页即4个单面页署跋文,正好临写完整。可见是其精心设计,专册专用。

图6▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页外观图

其二,湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页的收藏渊源,与《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)和贵州黄平乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页应出一脉。

当代古书画鉴定家徐邦达先生在《古书画鉴定概论》中语云:书画上的印章是作为征信之用的,因此也和题识一样,可以依靠它来辨真伪、断时代、知珍藏。湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,现虽为湖南湘潭县韩先生所藏,但其收藏源脉却与《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)和贵州黄平乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页具有相当的一致性,尤其是与《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)的收藏渊源应属一脉。细品谭延闿先生所题《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)的跋语,跋语最后“丙午中秋,薇孙前辈来长沙出示此册,乃文肃公旧藏蝯叟中年书也”,这句话中提到了除何绍基之外的两个人:一是“薇孙前辈”,二是“文肃公”。此两者何许人也、彼此有何关系?据笔者考证,此“薇孙前辈”名为黎承礼,字薇荪,清末进士;此“文肃”为湖南湘潭籍人士黎培敬之谥号也。两人属“父子”关系,即“文肃公”为“薇孙前辈”(黎承礼)之父,“薇孙前辈”乃“文肃公”(黎培敬)之三子。

然笔者又发现,湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页上所钤的四枚印章中,除何绍基的三枚印章外,竟还有一枚“湘潭黎泽泰字尔谷印”的鉴藏印章。“黎泽泰”何许人也?经笔者考证,“黎泽泰”确实不是一般的人物,而就是谭延闿先生在其跋语中提到的收藏《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)的“文肃公”黎培敬之嫡孙、“薇孙前辈”黎承礼之长子!

图7▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页第九页即“湘潭黎泽泰字尔谷印”鉴藏印章页

史载,黎泽泰(1898—1978),字尔榖(谷),初号戬园,后改戬斋,又署东池主者、刚克斋主等,晚年自署星庼老人。中国近现代篆刻家,擅诗文,工篆、隶,以家学渊源,精于印学,曾在长沙创办东池印社,编印时为国内唯一研究印学之刊物《东池社刊》,亦精于鉴赏。解放后任湖南省文史馆馆员,在湖南省文管会鉴别书画。

据考证,黎泽泰之父黎承礼,又名黎锦紫(1868-1929),字薇荪,号鲸庵,别署凫衣。“文肃公”黎培敬之三子,湖南湘潭茶园铺皋山村人,清末进士,篆刻家,诗人。工诗文,富收藏,精鉴赏。书法、篆刻兼擅。齐白石初学篆刻得其指授。在岳麓山下筑一别墅名曰“听叶庵”,一时湖湘艺文巨子多聚于此,对湖湘文艺的发展颇具影响。

另稽考,《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)的旧藏者“文肃公”黎培敬,虽系湖南湘潭人士,却自清同治三年(1864年)至清光绪五年 (1879年),携妻带子在贵州度过了其人生最辉煌的15年,先后任贵州学政、贵州布政使、贵州巡抚等重要官职。而旧藏何绍基临《张黑女志》册页贵州黄平的乐嘉芹,是时任贵州省咨议局议长、贵州教育总会会长乐嘉藻之弟,致力于文物研究,精于鉴赏,富于收藏。

不仅与“文肃公”黎培敬之三子“薇孙前辈”黎承礼年龄相仿且同处一个时代,在贵州也属上流社会的人物。两者多有交往,亦属正常。

如此这等官爵世家、书香门第,父业子继、父藏子承,当合情合理。由此观之,《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)和笔者新发现的湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页的收藏渊源,均出自黎培敬黎氏家族一脉。而旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页的贵州黄平乐嘉芹,与湘潭黎培敬黎氏家族亦应有千丝万缕的联系。

其三,韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页的临写风格虽源于原拓本,但水平却高于原拓本,更胜于前两件临本。

毋容置疑,《张黑女墓志》志文书法精美遒古,峻宕朴茂,为北魏书法之精品。故此,深得何绍基的珍视和偏爱,与其结下不解之缘,将其“捧为枕秘”,“日在筪中”,以致“棐几茗香供《黑女》”。何绍基一生临写最多的也是《张黑女墓志》,用工最勤超百遍,用力极深知精髓,用心临写得古意。对《张黑女墓志》碑的解读领悟深刻,见解独到,并能创造性地将自己的书写特征与《张黑女墓志》的个性特征完美地融合在一起,做到形神并重,既求形似,更出己意,进而“熔为一炉,神龙变化”。

笔者细品湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,顿可感悟到渐步晚年会通之际的何绍基(何绍基为58岁时所临此本,笔者在本文后另有考证)此临本,是以其深厚精到的形似之功为基础的。其笔意纵逸超迈,笔力刚健雄强。整幅临作结构严整,书意空灵;遒厚精古,沉着俊爽;气韵灵动,雄浑疏朗;意境淡远,独具面貌。心中蓦然生有一种“还《张黑女墓志》碑拓原貌,又超乎《张黑女墓志》碑拓原貌之上”的惊讶之状和惊喜之态。其神、韵、度、势、气都达到了临写此碑帖的最佳状态,真可谓:人书俱老,不同凡响;醇厚有味,炉火纯青。《张黑女墓志》拓本尚能如此用工临写到此种地步,正如何绍基曰:“安得不厚?安得不韵?安得不雄浑?安得不淡远?”

然如上所述前两件传世临本,较之湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,品读之余,总给人留下些许遗憾。钱松先生推断《何绍基临张黑女墓志铭》(乐氏旧藏册页),“为道光十二、三年间(时年间何绍基33岁或34岁,笔者注)”所临,时何绍基属中青年,其书法“秀润畅达”,有“清刚之气”。故此临本“多灵秀而缺雄健,多飘逸但失古雅”,“书风与原拓本相去亦远”。《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本),谭延闿先生在其跋语中推测“乃文肃公旧藏蝯叟中年书也”(此“中年”应可理解为40至55岁之间,笔者注),其书法“渐趋老成”“笔意含蕴”。故此临本“浑厚有余,大气不足;结字严谨,尚缺气韵”,且出现“咸”“式”等字的误临之遗憾。

图8▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页首页

图9▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页局部

图10▲乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页局部

图11▲《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)局部

综上所考,足见湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,其临写风格虽源于原拓本,但临写水平却高于原拓本,气度比原拓本更为雄健,意境比原拓本更为高远。同时,更超乎前述“两件传世”临本,“于清一代,若论临写《张黑女墓志》碑拓之功,罕有出何氏之右者”。

其四,韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,不仅推翻了钱松先生所提出的“何氏唯一品题过的《张黑女墓志》临本”的论断,而且何绍基在此临本中还题写有长篇跋语。《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)碑文正文后,何绍基没有题写跋语,只落了“何绍基”三字名款。谭延闿先生为此题写了跋语,但其跋语加上谭延闿先生之名也就120字。乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页末页,何绍基虽题写了跋语,但也不足百字(96字)。据钱松先生所考证,提出了乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女墓志》册页是“何氏唯一品题过的《张黑女墓志》临本”的论断。而笔者新发现的湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页,何绍基却在自己临写的墓志碑文正文后,不仅又品题了跋语,而这篇跋语竟有405个字之多。这在古人临写的书法作品中当属鲜见,在书法跋语中亦可称为鸿篇巨制。笔者这一发现和考究,应是推翻了钱松先生所提出的“何氏唯一品题过的《张黑女墓志》临本”这一论断。现在可以完全证实:何绍基品题过的《张黑女志》临本,不只“唯一”,而是“有其二”了。

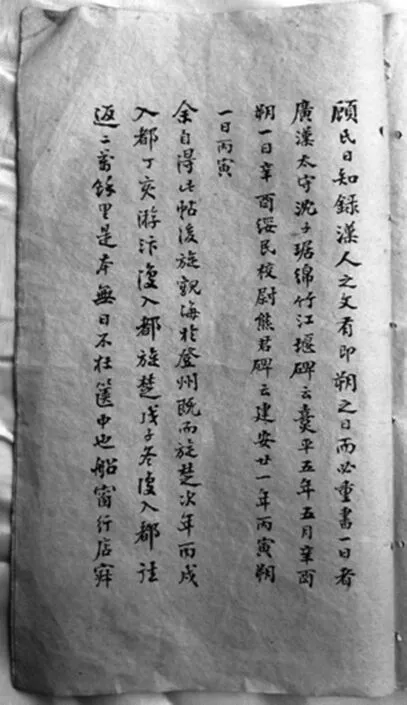

现将湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页跋语辑录如下:

顾氏《日知录》:汉人之文有即朔之日而必重书一日者。广汉太守沈子琚绵竹江堰碑云:熹平五年五月辛酉朔一日辛酉。绥民校尉熊君碑云:建安廿一年丙寅朔一日丙寅。

余自得此帖后,旋观海于登州。既而旋楚,次年丙戌入都,丁亥游汴,复入都、旋楚,戊子冬复入都,往返二万余里,是本无日不在箧中也。船窗行店,寂坐欣赏,所获多矣。丁亥夏五在汴中得宋装薛少宝书信行禅师碑,亦从来谈古刻者所未见,遂杰然与此称二奇。

包慎翁之写北碑,盖先于我二十年,功力既深,书名甚重于江南,从学者相矜以包派,余以“横平竖直”四字绳之,知其于北碑未为得髓也,记问浩博,口如悬河,酒后高睨大谭,令人神往,今不可复得也。

英义夫人墓志及仙女祠祝版文,慎翁果曾见耶,近年北碑出世者多矣,未闻此两种也。

余既性耆北碑,故摹仿甚勤,而购藏亦富。化篆分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻。然遒厚精古,未有可比肩《黑女》者。每一临写,必回腕高悬,通身力到,方能成字,约不及半,汗浃衣襦矣。因思古人作字,未必如此费力,直是腕力、笔锋天生自然,我从一二千年后策驽骀以蹑骐骥,虽十驾为徒劳耳,然不能自已矣。丁巳初冬蝯叟记。

其五,韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页其跋语具有极高的史学研究价值。《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)和乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女志》册页跋语,信息含量少,史料价值低。而笔者新发现的湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页跋语,信息含量多,史料价值高。其题写的长长跋语,并非随心而就,应是在临写之前就作了用心思考、精心设计,孰前孰后,早已了然于胸。恰恰是这段鲜见跋语,为后人研究何绍基临写《张黑女墓志》碑文提供了极为重要的史料价值。

首先,何绍基在跋语中考证了《张黑女墓志》碑文中“岁次辛亥十月丁酉朔一日丁酉”的句式。《张黑女墓志》碑文中有“俱以普泰元年,岁次辛亥十月丁酉朔一日丁酉,葬于蒲坂城东原之上”的语句。其中“岁次辛亥十月丁酉朔一日丁酉”之句究竟为何意?何绍基对此作了考证,在其跋语起始就写道:顾氏《日知录》:汉人之文有即朔之日而必重书一日者。并举两例加以佐证:广汉太守沈子琚绵竹江堰碑云:熹平五年五月辛酉朔一日辛酉;绥民校尉熊君碑云:建安廿一年丙寅朔一日丙寅。原来“岁次辛亥十月丁酉朔一日丁酉”句中后面的“朔一日丁酉”是重写之语,实际意义即为“岁次辛亥十月丁酉”。这种写法只是“汉人之文有即朔之日而必重书一日者”的习惯句式而已。这就给后人起到了解疑释惑的作用。

跋语中所提“顾氏”即为顾炎武。顾炎武是清初大儒,所著《日知录》穷数十年之精力而成,既是其代表作,也是清代考据学的经典之作。《日知录》考据的范围非常广泛,所得之结论也往往以其独到而著称,凡经义、史学、官方、吏治、财赋、典礼、舆地、艺文之属,一一疏通其源流,考正其谬误。可见,何绍基引用顾氏《日知录》中的考据资料,是有其极高的可信度的。

其次,何绍基在跋语中全面且简约地论证了《张黑女墓志》碑在北碑书法史学中的历史地位。在乐嘉芹旧藏何绍基临《张黑女志》册页的跋语中,何绍基评价“《张黑女铭》精整古浑,为元魏碑版第一”。谭延闿先生在《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)碑文正文后题写跋语云:“《黑女志》前此未尝见著录,自蝯叟得之济南始名海内,然不闻有第二本。”然笔者认为,无论是何绍基此前跋语中的评价,还是其后谭延闿先生在《何子贞临黑女志墨迹》(民国石印本)跋语中的述评,都失之简单,未切中肯綮。

图12▲《张黑女墓志》拓本局部

图13▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页跋语首页

而这本湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页,何绍基在其跋语中就较为全面且简约地论证了《张黑女墓志》碑在北碑书法史学中的历史地位。何绍基在跋语中云:余自得此帖后……是本无日不在箧中也。船窗行店,寂坐欣赏,所获多矣。丁亥夏五在汴中得宋装薛少宝书信行禅师碑,亦从来谈古刻者所未见,遂杰然与此称二奇。

后又云:余既性耆北碑,故摹仿甚勤,而购藏亦富。化篆分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻。然遒厚精古,未有可比肩《黑女》者……

从上述跋语中可以看出,何绍基始终倾情《张黑女墓志》孤拓。从读帖、心摹,到此后终生手追,一生都没有离开过《张黑女墓志》,他真正把《张黑女墓志》碑捧为北碑中的“奇碑”,认为任何北碑都“无可与之比肩”!何绍基赋予了《张黑女墓志》在北魏碑帖中的无与伦比的崇高地位。

这还可以从另一个侧面考证,何绍基为何在北魏诸多名碑中独钟情于“《黑女》”,“摹仿甚勤”,以致“终身奉为枕秘”之缘由。

再次,通过此跋语可以推断湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页临写的具体年代以及何绍基是多大年龄所临写、且何绍基为何用“蝯叟记”落款的。

如前所述何绍基的前两种《张黑女墓志》临本,跋语中均未题写具体年代。而湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》册页何绍基在其跋语最后却写下了“丁巳初冬蝯叟记”七个字。别看这寥寥七个字,却大有考究的价值所在:

一是此处所题的农历“丁巳”年是指公元纪年的哪一年?或是何绍基是在什么年龄临写了现存这本湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页的。按公历农历年对照表推算,何绍基此处所题的农历“丁巳”年是指公元纪年的1857年。史载何绍基出生于1799年,卒于1873年,享年74岁。按“人到七十古来稀”的谚语,何绍基属于高寿之人。按人生“六十花甲”年轮推算,74岁应可跨越两个“六十花甲”年轮的农历年号。如何绍基出生于1799年,农历即为“己未”年;何绍基60岁时是1859年,亦为农历的“己未”年。即何绍基的一生经历了两个“己未”农历年号。若按农历“丁巳”年即公元1857年往前推60年,则1797年为农历“丁巳”年,而这个农历“丁巳”年,何绍基还未出生。故何绍基此处所题农历“丁巳”年为1857年无疑。时年何绍基58岁。即何绍基是在58岁时的1857年的初冬临写了现存这本湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页的。

图14▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女志》临本墨迹册页跋语末页

图15▲前人亦有用“回腕法”者

二是缘何在此跋语中题“蝯叟”记,而非题“何绍基”记?

古人取名一般都有名、字、号(有的还有别号、晚号等),何绍基也未脱窠臼。史载何绍基,字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号蝯叟。何绍基何以取晚号为“蝯叟”?史传,何绍基57岁那年(1856年),借飞将军李广“人长,猿臂,其善射亦天性也”之题作《猿臂翁》诗,诗曰:“书律本与射理同,贵在悬臂能圆空。以简御烦静制动,四面满足吾居中。李将军射本天授,猿臂岂止两臂通。气自踵息极指顶,屈伸进退皆玲珑。”从此,自号“猿叟”(又作蝯叟)。可以想见,何绍基晚年喜得心仪字号,自然高兴。故在第二年(1857年)“丁巳初冬”临写《张黑女墓志》碑帖时,即兴致勃勃地题写了“蝯叟”记。

第四,何绍基在其跋语中阐述了其“回腕法”之要义。

众所周知,何绍基作为一代书家,在不断的书法实践和借鉴并总结前人书法经验的基础上,探索并提出和运用了一种最适合自己书写的方法——“回腕法”。由于自身实践的差异和认知的不同,有些书家对此“回腕法”抱有存疑甚至讥讽,殊不知“回腕法”并不是何绍基的独创,而是有着悠久的历史传承。明代大书画家董其昌曾考证:“唐人书皆回腕,宛转藏锋,能留得笔住。”在汉代至唐代的书家中,多有用此法者,如张芝、李世民等;宋代黄庭坚也用此法。近现代的邓石如、吴昌硕、于右任、林散之等大书家,亦运用过这种方法。

在何绍基之前,“回腕法”大都认为是一种执笔法。而何绍基只是在传承前人“执笔法”的基础上,又向前推进和发展了一步,即把“执笔法”和“运笔法”两者融合在一起,并赋予了这种新的“回腕法”之要义,何绍基在其跋语中阐述:余既性耆北碑,故摹仿甚勤……每一临写,必回腕高悬,通身力到,方能成字,约不及半,汗浃衣襦矣。因思古人作字,未必如此费力,直是腕力、笔锋天生自然。

从这跋语中我们可体会到,何绍基所说的“回腕法”,其要义不是单纯的执笔法,而是能在执好笔的同时,更能运好笔,做到“腕必高悬”“力必通身”,增大笔力,保持中锋,灵活圆转,终究成为何绍基创造书法艺术高峰的独具的基本笔法。

无可否定,每位有成就的书法家,应该都有自己独特的执笔运笔方法。这既是个人的书写习惯,也体现个人的风格和特征,不可能也没有必要强求统一性,正如苏轼所讲的“执笔无定法”。启功先生也说:不论你采用什么笔法,只要拿毛笔能如意地写好字,这就对了。于右任说:“我写字没有任何禁忌,执笔、展纸、坐法,一切顺乎自然。”

图16▲湘潭韩氏新藏何绍基《张黑女墓志》临本墨迹册页跋语第二页

第五,何绍基在跋语中道出了其评判书法高低的重要标准。

书法作为一门艺术,是有其评判标准的。但具体就一个人或一幅作品的书法风格而言,每个人的评判标准就不尽相同。从何绍基的跋语中可知:“横平竖直”四个字就是其评判书法高低的重要标准。他不但自己一直秉持着这一标准,而且用这一标准来评价清代名重江南、自誉为“右军第一人”的包慎翁的书法。他在跋语中写道:包慎翁之写北碑,盖先于我二十年,功力既深,书名甚重于江南,从学者相矜以包派,余以“横平竖直”四字绳之,知其于北碑未为得髓也。

何绍基生性耿直,为官时勇于任事,勤于政事,不避权贵,遇事据实直陈。不曾想到在评价别人的书法上也如此坦言,不加掩饰。早在《书邓完伯先生印册后为守之作》一文中,何绍基在推崇邓石如(完伯)先生的同时,亦对包慎翁等诸位大书家进行了评判:张翰翁、包慎翁、龚定庵、魏默深、周子坚,每为余言完翁摹古用功之深,余往往笑应之。我自心领神交,不待旁人告语也。慎翁自谓知先生最深,而余不以为然者,先生作书于准平绳直中自出神力,柔毫劲腕,纯用笔心,不使欹斜,备尽转折。慎翁于平、直二字全置不讲,扁笔侧锋,满纸俱是,特胸有积轴,具有气韵耳,书家古法扫地尽矣。后学之避难趋易者,靡然从之,竞谈北碑,多为高论。北碑方整厚实,惟先生之用笔斗起直落,舍易趋难,使尽气力不离故处者,能得其神髓,篆意草法时到两京境地矣。慎翁字皆现做,殆未足知先生也。

笔者认为:何绍基所秉持的“横平竖直”的评判书法艺术高低的标准,绝不是我们所理解的“横、平、竖、直”这四个字本身的简单含义,而是有其深刻的内涵和奥妙。因看何绍基所书之字,往往“横不求平、竖不求直”,结体带斜势,平实出险妙;其作书以意为先,笔轻墨燥,用笔遒劲,亦重气韵,风格独特。或许,这正如何绍基自己所言,是“书家须自立门户,其旨在熔铸古人,自成一家”秉持的书法理念。而这一书法理念使何绍基在书法艺术上独树一帜,最终确立其在中国书法史上无可替代的地位。