抗战时期的华北沦陷区铁路“爱护村”述论

2018-02-21王占西

王占西

沦陷区研究是抗日战争史研究的一项重要内容,学术界已经取得丰硕的研究成果。华北沦陷区“爱护村”对于日伪统治华北有重要的意义,相较于东北、华南、华中地区的日伪护路组织又具有独特之处。组建铁路沿线“爱护村”是日本统治华北铁路的一项重要措施,其首要目的在于军事层面,维护铁路沿线的安全,保证铁路的正常运转。抗战相持阶段,“爱护村”还具有维护沦陷区治安及掠夺沦陷区资源的功能。与此相关的问题有:第一,华北“爱护村”是在什么样的情形下出现的?第二,华北“爱护村”具体组织形态与运作状况如何?第三,日伪是如何对铁路沿线“爱护村”进行掌控的?第四,“爱护村”在全面抗日战争期间,对华北地区社会及经济有何影响?①关于该问题代表性论著有张同乐的《论抗战时期华北沦陷区的“村政建设”》(《安徽史学》2011年第4期),该文着重论述了华北沦陷区“村政建设”的背景及实施情况。认为日伪华北沦陷区“村政建设”是百团大战后为应付中共抗日武装,效仿了伪满洲国的“街村制”模式,是利用中国保甲旧制并与法西斯统治相结合的一种管理体制。“村政建设”的目的在于企图根绝共产党及八路军抗日活动的民众基础,不过日伪的“村政建设”是失败的,原因归于“得道者多助,失道者寡助”。关于日伪“爱护村”的建设也有所论述,将“爱护村”建设归纳于华北沦陷区“村政建设”之中。而实际上,日伪“爱护村”的组建是日军占领铁路之后随即进行,是在沦陷区“村政建设”之前就已存在。日伪“爱护村”对于日本有其特殊的意义,完全能够成为独立的研究体系。曾业英的《日伪统治下的华北农村经济》(《近代史研究》1998年第1期)以日伪史料为主,对华北沦陷区的农村经济进行考察,认为日伪的侵略导致了该地区农村经济的破产。王士花的《华北沦陷区粮食的生产与流通》(《史学月刊》2006年第11期)论证了日本对华北沦陷区粮食的掠夺与统制极大地破坏了华北农村经济。本文拟从“爱护村”构建的背景、实施过程,及日伪对“爱护村”的统治和怀柔为切入点,结合档案、报刊资料展开对华北沦陷区铁路“爱护村”的论述。②日军占领北平后,伪中华民国临时政府将北平改为北京,华北交通株式会社在北平设北京铁路局。本文引用大量日伪材料,为行文方便,文中以北京、北京铁路局行文,此后不再赘述。

一、日军宣抚班与华北“爱护村”的初建

华北地区战略地位重要,铁路对于日军“防共”和“国防”关系重大。至1938年底,华北、华东、华中、华南各地铁路,首先是华北铁路,基本被日军占领。日军对于占领区出台了多项控制措施,“一面以武力为后盾,打开局面,一面提高国民经济,收揽人心,恢复东方文化,确立指导精神,恩威并施,以促进一般汉民族的自发的合作”,至于铁路交通“帝国更必须在实质上抓住必要的交通事业,特别是在华北方面,应以国防要求为第一位。”①《从内部指导中国政权的大纲》(1938年7月19日—22日),复旦大学历史系编译:《日本帝国主义对外侵略史料选编》,上海人民出版社1983年版,第272—274页。日军“此后之攻城略地,亦莫不依交通路线为进退”,“交通线亦即敌寇生命线”。②中央调查统计局特种经济调查处:《四年之倭寇经济侵略》,1941年,第147页。

日军为便利军事运输及劫掠资源,需要有稳定的铁路运输环境。沦陷区潜伏着大量的国共游击队不时出击,炸车毁道。日军计划分区域消灭游击队,并将战区扩大至相当范围,以便巩固日军认为有经济军事意义的区域,确保交通运输安全,实行所谓的“治安肃正”。“华北的交通特别是铁路,是军事行动的动脉,是作战上的重要武器。”③解学诗主编:《华北交通与山东、大同煤矿》,解学诗、苏崇民主编:《满铁档案资料汇编》第12卷,社会科学文献出版社2011年版,第55页。“爱护村”能够有效切断抗日根据地的联系,华北“爱护村”正是在这种情形之下组建而成。

日军占领华北铁路后,把在东北实行的铁路“爱护村”办法推广到关内地区。1937年12月22日,日本华北方面军司令部发布《军占领地区治安维持实施要领》,规定:“铁道、通信线路及飞机场的保护,应组织利用爱护村”。④日本防卫厅战史室编,天津市政协编译组译:《华北治安战》上,天津人民出版社1982年版,第67页。“有系统、有计划、有工作、有实效把这等村庄,连成一体,混成一气”。⑤《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。1939年4月20日,日本华北方面军制定《治安肃正纲要》,规定:“以铁道两旁约10公里的村庄组成铁道爱护村,担任一定地区的铁道保护任务和搜集情报任务,协助守备铁路。爱路村的成立及其以后的指导,要在当地军队指挥官的指导下,以各铁路机关为中心进行。军队指挥官要逐步使这些爱路村与行政系统协调一致,并调整两者之间的关系”。⑥华北方面军司令部:《治安肃正纲要》,何理等编译:《百团大战史料》,人民出版社1984年版,第368页。由此可以看出,日本军队在控制铁路方面具有绝对力量,目的在于“假民众之力量实施侧面防护,以为交通自卫之一助。”⑦《华北交通股份有限公司等三件》,《档案天地》2005年第3期。

日军在铁路沿线成立特务机构,在铁路工人中培植汉奸,“敌曾在平汉线招募工人五十万,结果有十数万苦力诱骗去,据说敌人曾在其中挑选一部分往东北受汉奸训练”。日军特务成立宣抚班,每班都有七八人至十一二人,三分之一为日本人、三分之一为朝鲜人、三分之一为中国人。日军特务利用“以华制华”政策,将受训以后的汉奸加入宣抚班,作为日军的先遣队,为铁路沿线居民做怀柔工作,“如召开民众大会,向居民作欺骗宣传,散发些糖果纸烟,号召居民回家等”,⑫《日本特务机关在华北》,《新华日报》1940年5月7日,第4版。并对华北的政治、经济、交通、文化、自然等进行全面的调查。日军特务采取各种欺骗手段,如在“护路村”给民众治病,给村中小孩发糖果,给妇女们发手巾洋火,给老年人发纸烟等,“想从各方面麻醉与欺骗群众。”①《日寇“扫荡”华北阴谋实施的面面观(下)》,《新华日报》1940年5月10日,第4版。

在河南沦陷区,至1938年8月日军宣抚班已组织63个“爱护村”。8月21日,日军宣抚班召集铁路沿线“爱路村”村长,“成立一、二两区爱护村,以便保护交通”,并制作“爱护村旗”,“及黄色臂章上写明某区某处爱护村村长某,与号数,并盖有印章,当场颁发各村长领取佩带”,“此后各村成立爱护村后,一切事业,皆可大形发展。”②《维持治安保护交通,军宣抚班召集各爱护村村长六十三人授旗训话》,《新河南日报》1938年8月21日,第2版。至1938年9月,日军宣抚班将铁道十里内划为“爱护区”,开封附近沿铁路各“爱护村”“已成立者达一百五十一村”。③《军宣抚班召开爱护村长会议,商讨增进地方繁荣事项,堀见班长莅会主持一切》,《新河南日报》1938年9月14日,第2版。1938年11月22日,日军宣抚班在开封南关第11小学成立“爱路少年队”,其目的在于“训练专为保护铁路之用,将来长大成人,处处要对铁路加以爱护”,要求少年队“如有破坏铁路的不良份子,使铁路发生障碍,你要立刻要报告”。但是参加少年队应者寥寥,原定少年队名额为100名,“现只有五十二人参加”,日军宣抚班表示“仍招收足额。”④《宣抚班昨举行爱路少年队结成式,仪式齐整,队员五十二名》,《新河南日报》1938年11月25日,第3版。

进入相持阶段以后,沦陷区治安趋于稳定。沦陷区存在着新民会、宣抚班、各县指导者等机构,为统一职能,日本方面决定整合各种组织于一体,“宣抚班将合并于新民会,根据合作社运动、青年训练等地方重点主义,着手指导民众,更企图整理各县行政区划,增加道厅等,刷新地方行政。”⑤《刷新敌方行政,宣抚班将并新民会,并谋整理各县行政区划》,《新河南日报》1939年6月12日,第2版。1940年以后,在华北沦陷区的治安维持会大都转化为伪县公署,宣抚班活动告一段落,华北“爱护村”的掌控任务由华北交通株式会社负责。

二、华北交通株式会社对“爱护村”的政治管控

日军宣抚班使命结束,“爱护村”的军事功能便让位于政治功能。1939年4月17日,日本及伪华北政务委员会在天津召开股东大会,将“满铁北支事务局”扩大为“华北交通株式会社”(日本名“北支交通株式会社”),是华北开发公司下最大之子公司,“执掌华北蒙疆交通事业的一元化统制运营。”⑥《华北交通株式会社》,中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,中华书局2004年版,第462页。华北交通株式会社是满铁、华北开发公司、华北伪政权共同出资组建,是一个矛盾的复合体。日军采取“舍名取实”方针,华北交通株式会社名义上属于华北伪政权,而实际权力掌握在日军手中,是华北伪政权下的“国中国”。

华北交通株式会社又称华北交通公司,在华北沦陷区段铁路进行修复与新建事项,组织“爱路村”,并筹组铁道警备队以确保铁路安全。华北交通株式会社接管“爱路地带”和“爱路村”,在日本军方的指导下,由华北交通株式会社铁路警务部门负责,担任“使华北之铁路及主要汽车路沿线住民,与铁路提携而谋互相之安全与繁荣”⑦《华北铁道当局注重交通安全,居民与路员应互相提携》,《新河南日报》1939年1月21日,第2版。的任务,对铁路沿线民众进行各种奴化教育。

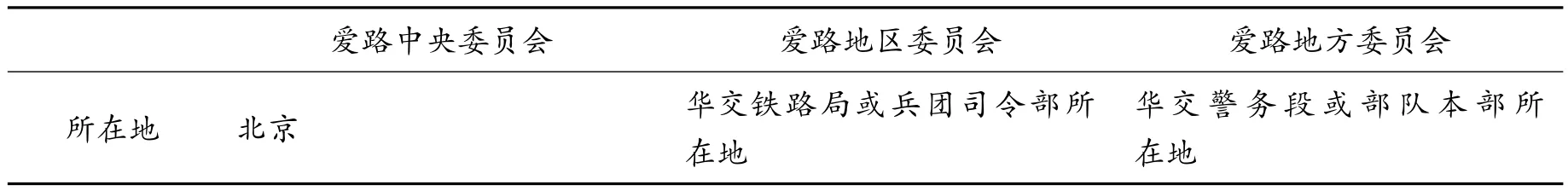

表1 日伪爱路委员会组织表

资料来源:《日伪爱路委员会组织表》,解学诗:《满铁与华北经济(1935—1945)》,社会科学文献出版社2007年版,第422页。

由表可知,日伪自上而下在华北建立了一整套的护路管理体制。在上层、中层,以华北派遣军和华北交通株式会社铁路局为主,在基层以华北交通株式会社警务段为主。同时也可以看出由华北交通株式会社警务段主持的“爱护村”工作,实际上处于日本华北方面军的监控之下。

此外,“益友会亦于岁首(1907年)中旬,假座张园演剧,并商请开明会助演,益足增进观者兴味。所入约三百金,悉数助赈”[2]54。

(一)强化“爱路村”组织

沦陷区华北铁路被划分为三种地区:一为完全敌占区,由伪县公署、伪新民会与华北交通株式会社的爱路组织合作,推行伪满护路办法,强迫群众进行战时生产及普及日语;二为中日势力交杂地区,日伪强化保甲组织,训练新民爱路青少年团,确立连村防卫体制;三为抗日势力占优的地区,日伪利用宣传,诸如“一人护路,万民享福”①《平津杂写》,汉口《申报》1938年7月16日,第2版。之类,“开展民众之觉醒运动,使结成爱路地方委员会而扫除敌方势力”,②解学诗:《满铁与华北经济(1935—1945)》,社会科学文献出版社2007年版,第443页。日伪认为此举“不惟对于铁路保全力量加强,对于地方产业开发,农业复兴俾益匪浅”。③《华北各铁路爱护村筹组爱路中委会》,《新河南日报》1939年3月2日,第2版。

华北交通株式会社在华北交通要线均陆续组织“爱护村”,“爱护村”不隶属于普通行政机关系统,而由该公司直接管辖。华北交通株式会社强迫主要站点及四周、铁路两旁二十公里及公路两旁十公里范围以内村民组织所谓的“爱护村”,村民均有护路之责。公司内设爱路课,各铁路局内设爱路科,各主要车站设爱路系,各站长为“爱护区”区长,下设干事若干人,担任该区铁路保护及该区行政事宜。“爱护区”中各村即为“爱护村”,村长为“爱护村长”,日伪宣称维持“爱护村”组织“仰赖爱护村长之力”,④《各村长办事成绩完美》,《新河南日报》1938年9月21日,第2版。“爱护村”村长由公司指派。数村成区,以站长为区长,负责指挥全区。一般村民组织若干“爱护班”,班置班长。“爱路村”组织“如人身之有细胞然”,⑤《华北交通股份有限公司等三件》,《档案天地》2005年第3期。引导训练村民保护路线,防备游击队破坏,及协助修复破坏铁路段等技能,“如有破坏,除责令修复外,并加以严厉之处分”。⑥《敌人对沦陷区交通之阴谋》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。华北交通株式会社“发展连环爱路村,实行联保连坐法”,⑦《粉碎日寇秋季“扫荡”》,《新华日报》1941年9月14日,第1版。并供给搜集情报,负有保卫防守附近铁路线之责,如有破坏,惟村民是问,“凡破坏铁路或勾结匪徒图谋破坏者,严重惩处。”⑧《皇军爱护铁路布告民众》,《新河南日报》1938年8月22日,第2版。铁路遭到一次破坏,村民要出工修理,日军还在附近村庄抓人,胁迫村民修复铁路,“电线被拔一根,丢失电线一丈,罚款各若干元”。⑨李英武:《冀中平原的交通战》,《八路军军政杂志》第3卷第9期,国民革命军第八路军政治部,1941年9月25日,第21页。

华北交通株式会社还在“中央铁路学院”增设爱路警备教育,训练日本人作为“入村指导员”,使之携带家属进入爱护村工作,将所在村当做“指导基础。”⑩解学诗:《满铁与华北经济(1935—1945)》,第442页。此外,华北交通株式会社在“爱路村”另组织爱路青年团(或路)、妇女团(或路)、少年团(或路),加以特别训练,协助担任宣传、募捐、自卫、巡察、修理及兴辟路线等任务。各村逐日派出看路夫,分段日夜看守。于铁路两侧,初建草棚或土坑,后筑为碉堡,看路夫隐蔽其中,一经发觉企图破坏铁路者,则立刻报告给村本部及当地日军,若匿而不报或者因此遭受事变者,除该看路夫受到严厉处分外,该村村长负连带责任。各村置日记簿一本,登记每日守路人员及护路情形,凡与护路有关的一切事情,均一一详载,每月村长送呈各该车站日军警备队长检阅盖章。关于“爱路村”村民情况,爱护课均有详细调查统计,人口一项,均记载其性别、年龄、职业、教育程度、宗教、个人嗜好等,分类填写,其次则调查家庭状况、财产土地数额等。其目的除监视爱路工作外,还便于日方征役、征税等事务。①《敌伪在华北沦陷区的护路政策》(1943年4月),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,第497—498页。

华北交通株式会社“亟谋确立整个系统,以期收得民路合作之实效”,至1940年5月,华北交通株式会社所辖地区“爱路村”范围扩充到8个地区,共有1515村,175668户,“爱护村”人口总计为2830147人。计北京区120村,73735户,345809人;通州区164村,85060户,452389人;长辛店区174村,55789户,311905人;保定区116村,38955户,309858人;石门区347村,73743户,328210人;顺德区76村,58017户,255024人;新乡区880村,8031户,279356人。②《华北交通株式会社亟谋爱路组织,爱护村现已扩至八区》,《新河南日报》1940年5月18日,第2版。至1941年1月,华北交通株式会社共组建华北蒙疆铁道“爱路少年队”500队,队员15000人,“为防殊事故,汇集匪情,与日军协力踊跃活动”。③《爱路少年队防殊事故》,《新河南日报》1941年1月13日,第1版。至1942年底,华北铁路两侧5公里以内的“爱护村”达到8000余村,计3000余万人。

(二)“爱护村”民众构筑“护路工程”

日军为确保占领区铁路的安全,加强铁路的守护,采用另外一种护路方法,即在铁道外半公里挖掘“护路沟”,企图割裂中共的抗日根据地,“防止八路军破坏铁路、公路、电线。”④《河南省公署剿共宣传要领》,中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北治安强化运动》,第608页。“护路沟”宽一丈五尺,深丈余,沟土抛在外沿,打成斜堤,“这幅度一里宽的面积中间,是不准栽种禾苗的,”⑤《华北日寇的“治安强化”》,《新华日报》1941年8月19日,第2版。日军为修筑“护路沟”占用大量良田,毁弃大量田亩,“其工程之浩大,浪费民力之多,总计起来远胜于万里长城,路旁有沟的公、铁路将近三千公里”。⑥彭德怀:《敌寇治安强化运动下的阴谋与我们的基本任务》(1941年11月1日),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北治安强化运动》,第12页。至于通航河道的两旁十公里以内地区,则组织“护河村”,其任务和事项类似于“护路村”。

1938年6月,日军命令铁路两侧5公里以内划为“爱路地带”,地带内铁路两侧500米禁止种植高秆农作物,地带内的村庄改组为“爱路村”,伪河南省公署发布命令“禁在铁道公路两旁五百米以内种植高禾”,⑦《路边禁种高禾》,《新河南日报》1939年1月22日,第3版。由各伪县公署负责实施。1939年2月19日,日军再次重申禁止铁路沿线种植高粱、玉黍等高达五尺以上作物,并把范围扩展到“铁路沿线五百公里者”,“防止匪贼及其他不良分子,利用高杆作物,出以扰乱行为”。⑧《华北各地禁止栽植高杆植物,以防不良分子之利用》,《新河南日报》1939年2月19日,第2版。1942年,日伪第五次“治安强化”运动期间,为防止共产党游击队对陇海铁路的袭击,日军命令伪河南省署“将陇海线爱路地带之遮断壕,于治运期间全部构成”。伪宁陵县署按照日军要求,决定于1942年11月21日开工,将县境内的遮断壕分为三区,第一区自赵村起至万集止,第二区自万集起至陈店止,第三区自陈店起至苏密止,伪县署在万集附近马庄设立遮断壕成线办事处,负责监督及报告工程进展,要求各区长、各联保主任“每日临场指导督催,一起进行顺利。”⑨《宁陵维护交通安全,爱路地遮断壕构成》,《新河南日报》1942年11月19日,第1版。日伪禁止铁路沿线种植高秆作物,使得铁路沿线成为危险地带,很少有人去耕种,沿线耕地更加荒芜,农作物产量也逐渐减少。

日伪修筑“护路沟”等“防护”铁路设施占用了大量的农田。日本在华北设立“土地调查委员会”,强迫沦陷区居民实行登记。据不完全的统计,日伪在华北修成的铁路至少占地1800平方里,新修公路汽车路至少占地3.5万方里以上,铁路两旁的“护路沟”至少占地7000方里以上,公路汽车路两旁的“护路沟”占地至少有1.5万方里,铁路公路与“护路沟”之间占地的面积至少有2.5万方里,“封锁墙”占地至少有5000方里,这6项合计占地至少有8.58万平方里以上,合计竟达46332000亩。①《敌寇对华北占领区粮食、人力、耕地的掠夺与破坏》(1943年3月9日),居之芬等编:《日本对华北经济的掠夺和统制——华北沦陷区资料选编》,北京出版社1995年版,第789—790页。其他如日伪修建的哨楼、碉堡、电线杆及机场等占用的面积尚未计算在内。仅晋冀鲁豫边区,日伪修筑碉堡1103个,折合土地16545亩;“护路沟”宽30尺、深15尺、长13170里,折合土地118530亩;“封锁沟”宽30尺、深15尺、长2200里,折合土地24444亩。总计毁坏耕地159519亩。②《晋冀鲁豫边区所属原河北省冀西十县、冀南三十县敌灾天灾报告书》(1946年4月15日),中央档案馆编:《日本侵华罪行档案·损失调查》,河北人民出版社2005年版,第175页。太平洋战争爆发后的一年内,日伪在华北修筑“堡垒”6854个、挖“惠民沟”13544公里、修“警备道”26000公里。③居之芬、庄建平编:《日本掠夺华北强制劳工档案史料集》,社会科学文献出版社2003年版,第728页。在日本占领济源的8年时间里,“当时济源拥有土地六十二万四千亩,因日军修沟、墙、碉堡占地二十万五千亩,仅一九四三年日军在城内建立大据点,在城周围修墙围沟即占全城面积的十分之一,耗民工三万个”。④《近代史资料》编辑部、中国人民抗日战争纪念馆:《日军侵华暴行实录》第1册,北京出版社1995年版,第276页。

三、日伪对华北铁路“爱护村”的军事侵略与经济掠夺

“爱护村”作为日军侵华的“堡垒”,处于相对封闭的状态,也是日军将沦陷区殖民化的“试验田”。日伪对“爱护村”的统治,实现了军事和经济双重的控制目的。

(一)“爱护村”巡护铁路安全

日伪组建“爱护村”,其首要目的在于保证铁路安全。日伪将村民编组成为“护路队”,协助日本军队守卫铁路安全。从某种程度上讲,“爱护村”是一种附属于日本军队的组织,具有一定的军事作用。

陇海铁路所经地势平坦,日军劫掠物资、运送粮械,均由此路运送。陇海铁路东段经常遭到中国游击队的破坏,日军极力推行护路运动,在陇海西段“每隔一公里筑碉堡一座”,⑤《沦陷区之交通实况》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。要求“大型碉堡须容50人,中型碉堡须容30人,小型碉堡须容20人”,⑥陈静斋:《豫东道第三次强化治安运动实施计划纲要》,中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北治安强化运动》,第395页。置守望哨,每班车都有日军宪兵及伪警十余人护送。同时附近村庄组建护路队,昼夜巡逻,“每保抽壮丁五名”。⑦《沦陷区之交通实况》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。沿线两侧护路沟宽一丈、深七八尺,另“编训护路队,昼夜分班巡查”,⑧陈传海等编:《日军祸豫资料选编》,河南人民出版社1986年版,第191页。“至极东一段情形则较西段为好”。⑨《沦陷区之交通实况》(1941年7月16日),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,第482页。日军为防护平汉铁路,1941年春组织铁路警备队,各站派日军十名至十五名驻守,又在附近构筑望台及坚固工事,于铁路路轨两旁挖设防护沟,“深宽均为约二丈许,并于每五里或十公里设一碉堡,驻有敌兵数名,以资守望,如有接近该沟者,即行枪杀”。⑩中央调查统计局特种经济调查处:《四年之倭寇经济侵略》,1941年,第213页。“每公里筑一道房,迫使爱护村民白天看守,夜间巡查。他们须每小时向碉堡内人送信一次,还要牵犬携锣,当即有装甲车驰援”。⑪解学诗:《满铁与华北经济(1935—1945)》,第444页。每次列车均有武装日军护送,每天清晨各站对开压道车预先巡视,入夜则特开铁甲车以加强巡戒。沿线组织“爱路村”,各村均设有碉堡,日夜配置看路夫三五名,各村配有电话,可通至附近县城,一有消息即可通知日军。为加强防护,日军强迫村民在平汉铁路沿线两旁挖掘路沟,宽深各一丈,只留数要口,以便检查行人。“此项护路沟之作用甚大”,“自设沟以来,破坏铁路之事件几无所闻”。①《敌伪在华北沦陷区的护路政策》(1943年4月),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,第498—499页。1942年,伪新乡县警察所于潞王坟地域挖掘“惠民壕”3道,计长13000米,“并于该地区建筑大望楼7个,小望楼11个”,“重大匪情可报由区公所用警备电话联络皇军及警备队协力剿灭”。②《新乡县警察所实施第五次治运情形》(1942年11月25日),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北治安强化运动》,第820—821页。通过多项措施,“平汉线当未有炸车事件发生”。③中央调查统计局特种经济调查处:《四年之倭寇经济侵略》,1941年,第213页。

“爱护村”铁路沿线的大小车站设有红绿灯,红绿灯连贯着所有的大小车站。平时,红绿灯是由“爱护村”管理,日军要求一旦铁路遭到抗日武装的袭击,民众就必须把红灯转向日军,如此日军即“可以在发见红灯的半点钟内,赶到遇事的地点。”④穆青:《红灯》,《八路军军政杂志》创刊号,国民革命军第八路军政治部,1939年,第94页。

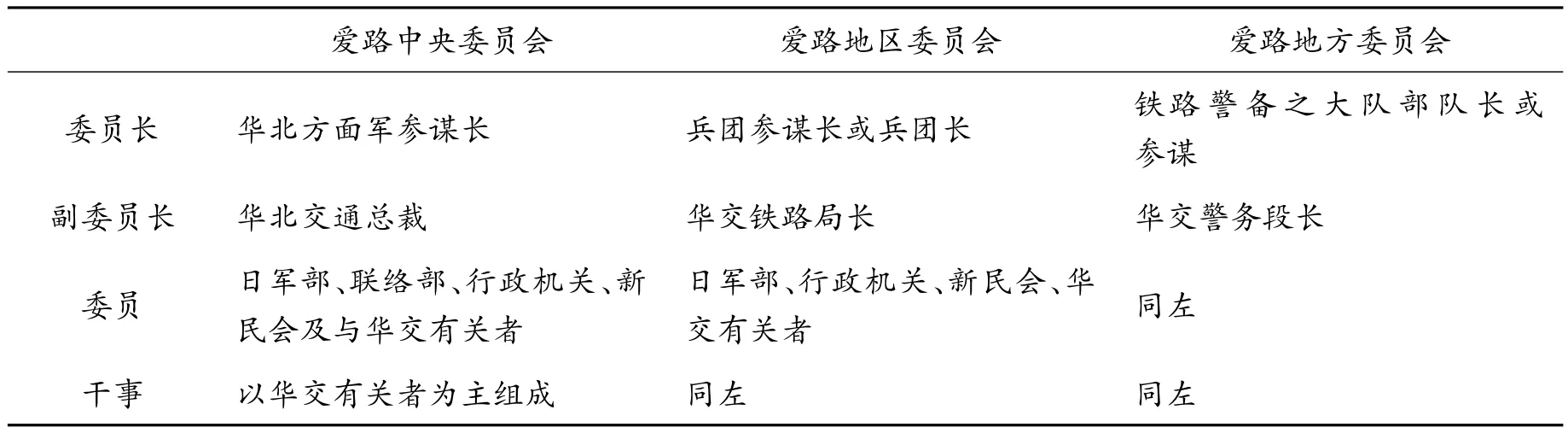

表2 华北各主要铁路护路状况表(1943年)

由上表可知,华北交通株式会社的护路活动,有赖于铁路沿线的日本兵力配合,强制沿线“爱路村”组织“护路队”加入护路活动,辅助以“护路沟”及沿途的碉堡,日伪实现了“兵民合力护路”的目的。同时,伴随着中国抗日武装力量的不断增强,为防止抗日武装破坏铁路,日军对于铁路沿线“爱护村”的掌控更加严密,“爱护村”之间的沟通与交流日益减少,这也能够说明“爱护村”体制在中国抗日武装的打击下一步步走向僵化。

(二)日伪掠夺“爱护村”农产品及人力资源

华北物资丰富,生产小麦、棉花、谷子、花生等农作物,并蕴藏了大量的煤炭资源。日伪控制下的“爱护村”,成为生产供给日军物资及劳力的基地。华北拥有丰富的人力资源,仅华北沿线10公里以内约有人口3000万,“爱护村”成为日本、伪满洲国企业劳工的重要来源。华北交通株式会社爱路课和各铁路局爱路科对各“爱护村”有详细的调查,包括每名村民的自然状况、家庭经济和土地面积等等,既有利于对“爱护村”掌控,也便利了日伪对“爱护村”进行征税、征役等活动。为提高农作物产量,华北交通株式会社对管理下的“爱护村”主要种植的农作物,如小麦、玉米、高粱等进行种子消毒,并在北京、天津、张家口、济南、太原、开封铁路局分发药品。①《华北交通株式会社重视农作物,实施种子消毒》,《新河南日报》1941年2月20日,第2版。除此之外,华北交通株式会社配给沿线“爱护村”优良种子。1940年8月,华北交通株式会社对沿线8000余“爱护村”配给优良秋时蔬菜种子,其中天津76561亩、太原56300亩、北京140086亩、济南135000亩、张家口29900亩、开封103800亩,合计面积536684亩、12000元,“对于食粮上,保健上,有莫大辅助。”②《华北交通株式会社提倡各地农村副业,配给沿线爱护村优良种子》,《新河南日报》,1940年8月7日,第2版。

1941年4月,日本华北经济调查所就曾建议抚顺煤矿及满铁“关于招募劳工事宜,可与华北交通会社爱路课进行合作”,但是华北交通株式会社以“如从爱路村拨出劳动力,将使爱路村的建设工作发生障碍”为由予以拒绝。后华北经济调查所、满铁、满洲重工业株式会社与华北交通株式会社再度协商,动员“爱路村”向伪满洲国供应劳动力,“使之成为华北交通会社本社的爱路工作的一环”。据华北交通株式会社称,按铁路沿线十公里以内计算“爱路村”村民为三千万人,以当前治安状况在铁路沿线约三公里以内的“爱路村”村民为一千万人,制定“供应目标为十万人”的计划,但“能否实现很难预测”。③《华北经济调查所致抚顺煤矿长及满铁总裁室文书课长等函》,解学诗主编:《煤铁篇》第2分册,吉林省社会科学院编:《满铁史资料》第4卷,中华书局1987年版,第492—493页。按照日本华北方面军的指示,1941年10月华北交通株式会社“积极动员社内各部门,积极协助爱护村的供应劳动力工作,适当地吸收爱护村的剩余劳力,增进农村经济并发扬民族合作精神,以完成大东亚共荣圈的使命”。华北交通株式会社制定1941年3000人的招募计划,招募给“满洲重工业开发株式会社系统的子会社,特别是位于满洲南部的阜新煤矿株式会社、本溪湖制铁株式会社、昭和制钢株式会社,及南满洲铁道株式会社抚顺煤矿”,招募地区为北京、济南、太原及开封各铁路局管内的铁路沿线及“爱护村”一带(包括公路及水路)。1942年华北交通株式会社向满洲重工业开发株式会社及南满洲铁道株式会社抚顺煤矿提供5000名华北劳工,分派给所属的铁路管理局。1943年,华北交通株式会社为伪满招募6000名劳工。由此可见,华北交通株式会社掠夺华北“爱护村”劳力人数在不断地增加。华北交通株式会社掠夺“爱护村”劳工也极为简单粗暴,“在各铁路公路沿线,敌人三五天召集一次群众大会,十天半月派一回戏班下乡唱戏。开会的、听戏的不等终场,敌人即把他们驱上车作‘满洲旅行’”。④《华北敌后的人力争夺战》,《新华日报》1942年7月7日,第4版。

四、日伪对“爱护村”的奴化教育

“爱护村”对日伪具有重大的军事、政治、经济意义,为了保证“爱护村”的稳定,日伪还施之以怀柔措施,作为奴化教育的手段,实行文化上的侵略。面对中国抗日武装不断的袭击、破坏铁路,日军意识到不能仅仅在武力上征服民众,还必须在心理上切断“爱护村”与抗日武装的联系。日军“对沿交通线之同胞,施以压迫威胁,或予以小恩小惠,使充护路之工具。”①《敌人对沦陷区交通之阴谋》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。华北交通株式会社所辖华北铁路,其“爱路组织”均极为完密,除沿铁路线采用各护路办法外,同时“有必要笼络人心”,②解学诗主编:《华北交通与山东、大同煤矿》,解学诗、苏崇民主编:《满铁档案资料汇编》第12卷,社会科学文献出版社2011年版,第55页。以发挥沦陷区铁路作战与殖民的双重目的。

华北交通株式会社用以下组织及活动以怀柔村民:

“爱路学校”——设立“爱路学校”及“爱路惠民研究所”,教授及研究各种爱路方法。对“爱路村”村民免费分送树苗或种子,并派技术人员指导农作物品种的改良,“派往农场服务,并分沾农场之利益”,③《敌人对沦陷区交通之阴谋》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。“诸如优良种子树苗种畜农具等无代价之配给,农产品运销之斡旋,施医施药,及创立爱民惠路研究所、爱路塾,灌输种种必要之知识,予以农业改良之指导”,对于“爱路村”妇女教授手工业,以“获得谋生新方”。④《华北交通股份有限公司等三件》,《档案天地》2005年第3期。

“训练班会”——如“爱路指导者训练班”“爱路村长训练会”“爱护妇女训练大会”“爱护青年团训练大会”“爱护少年团训练大会”,由各团中选拔“优秀分子”,集中训练,使其回村领导“爱路”工作。“爱路之家”——该公司于重要铁路站设“爱路之家”,内有阅报室、浴室、食堂、娱乐室、讲习室、普通常识室,以供“爱路村民”享受。“在各铁路公路沿线,敌人三五天召开一次群众大会,十天半月派一回戏班下乡唱戏”。⑤《华北敌后的人力争夺战》,《新华日报》1942年7月7日,第4版。

“爱路劝农场”——该公司在北京、天津、北戴河、济南、青岛、徐州、安阳、保定、坊子等地设“爱路劝农场”,将通州农业试验场改为“中央铁路农场”,招收十八岁至二十五岁农民250名,训练三个月,教以畜牧、植树、气象观测、农村业务实施及爱路须知等项。给予三个月的农牧和爱路的特别训练,“使爱路村的村民生活和铁路打成一片,相依为命”,⑥孙岧越:《沦陷区之交通情形及敌伪交通政策》,《抗战与交通》第16期,1939年4月16日。“或贷与所缺之口粮,或借给羊种猪种,以资生活与生产”,并要求铁路当局在灾荒年份“必设法加以救济”,⑦《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。“至于配给改良种子及征购粮食则按亩计算,利害参半,人民不致虚报”。⑧《敌伪在华北沦陷区的护路政策》(1943年4月),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,第498页。华北交通株式会社还趁铁路沿线发生灾荒时,通过向“爱护村”民众发放种子,施以怀柔之计。1940年夏,陇海路东段发生暴雨灾害,华北交通株式会社于8月26日对沿线“爱路村”发放秋荒小麦种子,价值约26000元,发放白米,价值约4000元,约60000斤,“并在水灾区派遣医疗班施诊、施药,嗣后由防疫班筹理防疫事务”。⑨《华北交通株式会社救济陇海东段灾民,决定配给食粮种子并办理防疫》,《新河南日报》1940年8月27日,第2版。

“附设医院”——各铁路局有总医院一所,分院若干,“爱护村民”均可免费受诊,“简派名医,对村民施诊送药”,⑩《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。又设巡回诊疗班,下乡义务诊治村民疾病,并赠送普通医药,经常主要工作为强迫村民注射防疫针及儿童体格检查等。举办小额农业贷款,免费为爱路村村民诊病,注射防疫针、种痘,“举凡笼络村民之法皆施之”。⑪《敌人对沦陷区交通之阴谋》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。

“参观团”——“爱护村”中各青年团、少年团、妇女团的“优秀分子”被选送各地参观,对于有“功”于路的“爱路村”村民,可以被选为观光团团员,选拔工作“成绩显著”的村长前往伪满及日本观光,进一步联络双方感情,“对爱护村中之年高昭著,或赠发免票,游历名胜,或予以某程度之行路便宜”。⑫《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。

“爱路列车”——各线定期开“爱路列车”,供“爱护村民”免费搭乘。专设一列列车,备有各种电影宣传品,“挨次向每一个爱护村表演作种种宣传”。又有巡回的“爱护列车”,“爱路村”村民都可免费搭乘,车内陈设种种廉价日用品,以备零星采购。①《敌人对沦陷区交通之阴谋》,《抗战与交通》第64期,1940年11月1日。“用慰安列车,遍历爱护村左,内有唱片、演艺、电影,或图书,以饱村民眼福”。②《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。

“工作考核”——该公司“爱路课”对各爱护村工作成绩有详细记载,对于“努力分子”其工作考核手段主要有:第一,物资奖励,若因护路而受伤或致死者,公司厚给抚恤金。③《敌伪在华北沦陷区的护路政策》(1943年4月),中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编:《日本帝国主义侵华档案资料选编:华北经济掠夺》,第501—503页。第二,颁发荣誉称号,“或时有发给奖章,以昭风表”。第三,选拔为铁路职员,对于爱护村中的“优秀分子”,“择优许予采用,充当铁路司员”。④《护铁路·宣抚班编课本》,《新河南日报》1938年8月20日,第2版。

此外,华北交通株式会社还设立“爱路塾”,利用农闲时间对“爱护村爱路少年队”“爱路青年队”“爱路妇女队”,“予以三个月之训练”。北京铁路局管内共为新通州、长辛店、保定、石门、顺德、新乡六所,每日训练三小时,讲师由铁路局派遣,课程以日本语讲授“事变意义,国际事情,公德,卫生,农事”,“以期养成爱路之精神,及中日亲善之信念”。⑤《华北交通株式会社开设爱路塾,以期养成爱路之精神》,《新河南日报》,1941年1月14日,第2版。

华北交通株式会社为普及其爱路政策,在农历新年之际赠予“爱护村民”大量物品,如灶神画像、“爱路日历”、“爱路宣传画”等,“计旧历十二月二十三日,每家所用之灶神共计分配一百万张,爱路标语二百万张,爱路日历三万份,爱护村宣传画二万张,爱路少年宣传画二万张”,华北交通株式会社认为此举使“爱路思想之发展,将随新春融合气象而增加”。⑥《华北交通公司赠爱护村民灶神,用以点缀旧历新年》,《新河南日报》,1940年1月6日,第2版。

据华北交通株式会社统计,至1941年5月,在华北地区共有“爱路村”8000个,“爱民惠路研究所”111处,“爱路塾”500多处。日军宣传“一人护路,百人享福”的口号,把护路任务寄托于铁路沿线下的“顺民”,但是这些宣传没有多大成果,铁路线仍然时常被破坏。以平汉铁路为例,1940年被游击队破坏一千余次,日军损失颇大,“‘爱路村’的‘顺民’们并没有那样顺从地按着日寇的旨意去做,而是本着自己的良心,不愿忍受奴隶的痛苦,帮助自己祖国的军民来往穿过封锁线,给破路者以种种方便”。⑦《华北日寇的“治安强化”》,《新华日报》1941年8月19日,第2版。民众的反应很冷淡。“总之,即使爱护村成立起来,可以料想还有不知多少倍的非爱护村的存在。”⑧[日]浅田乔二等著,袁愈佺译:《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,复旦大学出版社1997年版,第343页。从这点来看,日伪实行“爱护村”的初衷并未完全实现。

五、结语

在沦陷区经济问题上,有学者认为日本的殖民掠夺也有推动生产发展的作用,更有人提出“沦陷区人民生活水平高于其他地区”的观点。诚然,日本在沦陷区“爱护村”推广增产种子,为农户提供牲畜,在沿线进行“厚生列车”为民众提供医疗、娱乐服务,从表面上看似乎是粮食生产增加,沿线民众生活水平有所提高。而从根本上讲,这些都是日本在中国的殖民手段。日本在铁路沿线开展增产运动,是为支持其战争而进行,并不是以增进民众福祉为目的。日军在铁路两侧修筑“护路沟”,毁坏了大量农田,直接造成了沿线农业生产的减产。日伪还把“爱护村”大量壮年劳力掠夺至东北做劳工,进一步掠夺沦陷区的人力资源。为保护铁路安全,日伪毫不吝惜沿线民众的生命安全,日军强令村民晚间放哨当“肉电杆”,遇有危险则站在铁道上阻止火车前行,铁路遭到破坏后日军“甚至屠杀人民以为报复。”⑨《叶剑英军事文选》,解放军出版社1997年版,第147页。民众生命安全尚且没有保障,何谈“生活水平之提高”。有的学者认为“爱护村”是日伪在华北沦陷区“村政建设”的一部分,①张同乐:《论抗战时期华北沦陷区的“村政建设”》,《安徽史学》2011年第4期。而实际上,日伪“村政建设”是在中共“百团大战”之后才做出的行动。日伪的“爱护村”建设明显早于“村政建设”,可以说“爱护村”体制为日伪沦陷区“村政建设”提供了模板与经验。

对于“爱护村”的研究应着眼于华北铁路交通的军事性质,不能单纯地从经济角度来考量,更为深层次的还在于日本在中国殖民化的政治因素。华北“爱护村”是在日军宣抚班的强制下成立的,一开始即贴有军事目的的标签,但并未建立系统有效的掌控机制。华北交通株式会社接管后,自上而下建立一整套适应战局发展的殖民统治体系。“爱护村”虽然名义上由华北伪政权掌管,但真正起决定作用的还是日本华北方面军。“爱路”运动是华北交通株式会社铁路警务部门推动的活动,真正主宰者也是日本华北方面军。

“爱护村”是日伪掌控沦陷区铁路及基层社会的一种特殊组织,是中国传统保甲制度的变异。它破坏了中国传统的社会组织结构,是日伪在沦陷区所建立的一种统治秩序,也是日本在华北建立殖民经济体系的一部分。作为传统保甲制度的一个变体,“爱护村”采取集体安全策略,“使民众担任铁路的警戒”,②《山西的伪组织》,香港《申报》1939年5月12日,第3版。负责护卫附近的一段铁路,如果某段铁路没有被保护好,那么整个村子就要遭殃,“民因不堪其苦,多有相率他迁者。”③《胶济铁路全线行(三)》,《申报》1947年1月20日,第3张。日军胁迫村民加入护路活动,并修筑“护路沟”,构建“爱路带”,配合日军实现其“兵民护路”的目的,其险恶用心还在于割裂“爱护村”与中国军民的联系。特别是八路军“百团大战”以后,日伪方面意识到“对华北应有再认识”。日军认为单单从军事强制角度不能掌控沦陷区民众,还必须采取怀柔措施,通过各种怀柔手段同中国抗日力量争夺民众。此举在一定程度上造成了“爱护村”村民与中国抗日力量的隔膜,使得“爱护村”某些民众能够“死心塌地”守护铁路沿线。概而言之,“爱护村”具有明显的军事性质,是日伪在华北殖民统治的政治措施,也是掠夺华北经济的一种手段。日伪企图通过所谓的“恩威并施”以达到“兵民护路”的目的。日伪的“良苦用心”虽发生了一定的作用,但并未达到其预期目的。日本在沦陷区推行的政策都是为其殖民统治做准备,经济掠夺的短视性与殖民统治的长期性必然发生矛盾,这也决定了日伪华北“爱护村”政策不可能长久地持续。另外,处于日军暴力统治下的民众也不可能完全听命于日伪。从历史上看,日伪组建的“爱护村”并未能完全阻止中国抗日力量的破路行动,抗日力量的壮大使日伪“爱护村”体制一步步走向僵化。