我国文化创意产业政策与产业生命周期演化的匹配性研究

2018-02-09蒋园园杨秀云

蒋园园+杨秀云

摘要:本文在将经验判断法和龚伯兹曲线法相结合,明确我国文化创意产业整体处于成长期,但不同区域产业的发展阶段存在差异的基础上,运用内容分析法从政策力度、政策措施和政策目标三个维度,对2006—2016年我国国家层面310份和省级层面698份政策文本进行定量评价,分析国家和三大区域产业政策的演化及其与产业生命周期的匹配性。研究结果表明:国家和区域的文化创意产业政策总效力和政策措施演化,与产业生命周期阶段相匹配;推动產业发展和文化市场规范的政策目标,与产业十年来生命周期演化特点的要求相符合;增加公共文化供给和加强文化遗产保护与产业生命周期演化关系不紧密;但产业政策三大措施得分的排序、人才培养和促进产业融合发展目标不符合产业成长期的特点。因此,我国文化创意产业政策未来调整的重点内容有:逐渐减弱财政补贴,强化知识产权保护和促进文化创意产业融合大发展。

关键词:文化创意产业;产业生命周期;产业政策;内容分析法

文献标识码:A文章编号:100228482018(01)009412

一、 引言

2016年8月,学者们针对产业政策实施的必要性展开了争论并形成了两种有代表性的观点。一种观点认为政府应该废除一切形式的产业政策,不应该给任何行业任何特殊的政策,因为人类的认知存在局限且激励机制容易发生扭曲,导致新技术和新产业不可预见,产业政策注定会失败;另一种观点则认为产业政策虽然存在一定的问题,但产业政策是经济发展的必要条件,发达国家的崛起离不开产业政策的支持,尤其是在激励创新方面存在普遍性。在此之后,越来越多的学者加入讨论,为什么有关产业政策问题的讨论会引起这么多学者的关注,并得到不同的观点呢?主要原因之一就是现有的研究和实践缺乏对产业政策及其效果的科学量化评价,导致大家对政策效果的认识停留于主观判断;原因之二是在讨论产业政策是否有效时忽视了产业政策的动态演化特征。随着产业生命的演化,产业政策的力度、措施和目标也应不断发生变化,在不同的产业生命周期阶段,必须做出相应的调整,而且这种调整还具有明显的区域差异。只有当产业政策措施和目标与产业生命周期相匹配时,才能更好地促进产业发展,这时的产业政策也才是有效的。

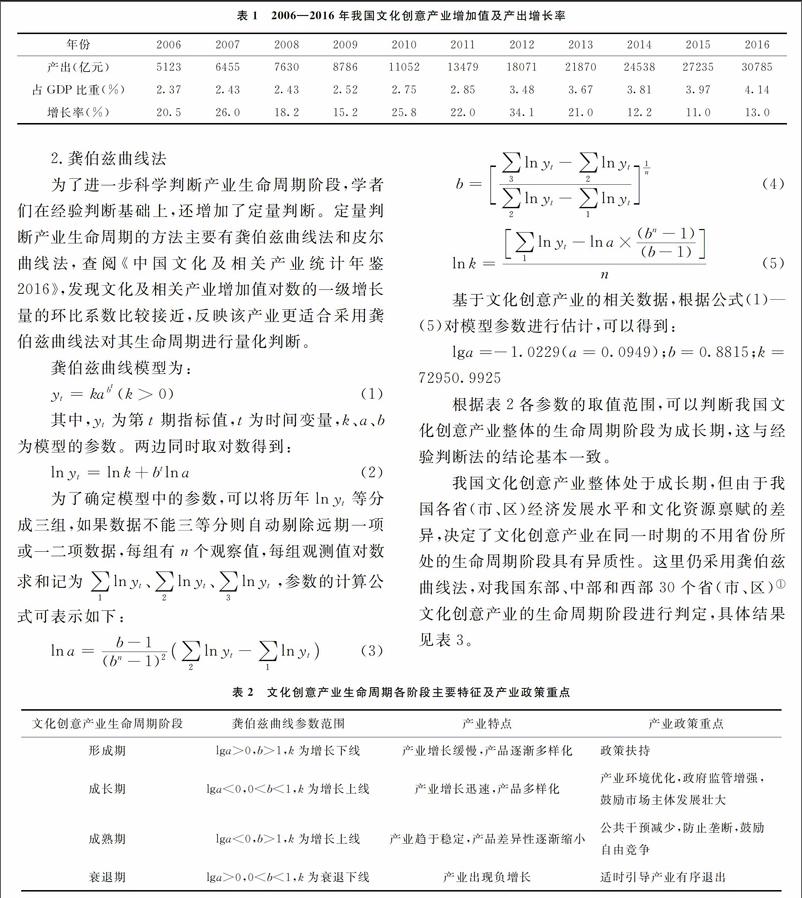

2006年,我国首次提出“创意产业”概念,随后国家出台了一系列支持文化创意产业发展的政策,提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”,将文化创意产业列为国家“十三五”重点培育的五大战略新兴产业之一。伴随着一系列产业政策的出台和落实,我国文化创意产业从各方面都取得了显著成绩。2006—2016年我国文化创意产业增加值由5123亿元增加到30785亿元,年平均增速达到1964%,占GDP的比重由237%提升到414%;文化创意产业结构不断得到优化;文化新业态加速涌现;产业外向度逐步提升。

但在文化创意产业取得巨大成绩的同时,不少学者也在关注和讨论文化创意产业政策的效果是否达到了预期的目标,困惑于产业政策未来的演化趋势和调整重点。依据产业生命周期理论,在产业生命周期的不同阶段,由于产业技术特点、竞争特点、竞争主体等存在差异,产业政策的目标、内容、重点和措施等方面必须做出相应的调整变化,才能体现产业政策是在根据产业的市场特征和发展特点,从促进和规范两个方面促进产业不断走向繁荣和强大。但长期以来,有关我国文化创意产业政策的内容结构是否与产业生命周期相适应,它的演化特点及其未来调整的重点和方向等方面的研究存在空白。因此,本文将以我国文化创意产业为研究对象,运用内容分析法,对我国国家和地方文化创意产业政策进行量化评价,并根据产业生命周期理论,判断其与产业生命周期的匹配性,为产业政策的优化提供理论和实证依据。

二、 文献回顾

长期以来,产业政策测度评价主要以专家评议、自我评定、对比分析和统计抽样等方法为主,通过定性的方式来度量产业政策,缺少科学的量化分析[1]。Libecap首次对美国内华达州的矿产权法律政策进行量化分析,依据采矿法的经验叙述和法律研究,选择中心变量来描述矿产权的重要性,然后依此打分。一年中全部法规的总得分就构成了矿产权法律法规的年度增加值以及评价政策效果的依据[2]。

受此启发,国内外许多学者运用该方法展开了大量的后续研究,推动产业政策评价走向科学化。当前产业政策量化的主要方法是内容分析法,它是对政策内容进行系统定量分析的一种专门方法[3],该方法已在我国技术创新政策评价中得到广泛应用[45]。彭纪生等收集了1978—2006年国家颁布的422项技术创新政策,从政策内容出发,定量描绘技术创新政策自1978年以来的演变路径,并构建计量模型检验技术创新政策对经济绩效的影响[6]。黄萃等运用内容分析法对我国1987—2008年高新技术产业税收优惠政策进行量化分析,揭示了中国高新技术产业税收优惠政策的演化特点及其在提升中国自主创新能力中存在的问题[7]。樊霞等研究发现我国共性技术创新政策偏向于使用环境型和供给型政策工具,而对需求型政策工具的使用存在不足[8]。近年来,一些学者也尝试采用内容分析法来分析我国的金融政策和旅游政策。徐宏毅等选取2001—2010年的金融政策,从政策力度、政策目标、政策数量、政策措施四个维度构建量化评价指标体系,在此基础上建立金融政策量化结果与金融业产出之间的计量模型,发现金融政策具有明显的滞后效应,政策目标对金融产业发展的贡献最大[9]。唐晓云从1949 —2013年政府发布的379个旅游政策文件的多维度统计分析入手,从量化研究的视角分析了我国旅游产业政策的演变历程[10]。

尽管学者们运用内容分析法并结合其他计量方法,对一些产业政策进行了量化评价,帮助大家更客观、科学地认识产业政策的作用,但相关研究仍存在以下不足:首先,缺少从产业生命周期视角,根据产业所处的生命周期阶段,判断所制定的产业政策是否与产业生命周期相匹配的相关文献;其次,现有文献对文化创意产业政策实施所存在的问题和未来的演化趋势和调整重点的量化分析关注程度严重不足;最后,内容分析法已成为学术界量化产业政策所普遍认可的方法,但应用此方法分析文化创意产业政策的文献存在缺失。鉴于此,本文以文化创意产业为研究对象,在判断文化创意产业所处生命周期阶段的基础上,收集2006—2016年国家和地方的文化创意产业政策文本1008份,采用内容分析法,从政策力度、政策措施和政策目标三个维度构建政策量化标准,量化评价文化创意产业政策内容结构的演化特点和路径,根据文化创意产业所处的生命周期阶段特征,判断产业政策内容变化是否与产业市场竞争、产业发展特点相适应,并指明未来产业政策调整的方向和重点。endprint

三、 我国文化创意产业的生命周期阶段判定

根据产业生命周期理论,产业在发展过程中要经历形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。下面将采用经验判断法和龚伯兹曲线法从定性和定量两个角度来综合判定我国文化创意产业所处的生命周期阶段。

1.经验判断法

经验判断法认为产出增长率小于8%为形成期,大于8%为成长期,而到成熟期,其产出增长率又会下降,保持在01%~8%之间,到衰退期则会呈现负增长。根据我国文化创意产业2006—2016年的产出增长率数据(表1),其各年的产出增长率均在8%以上,由此可以初步判断我国文化创意产业在2006—2016年之间正处于产业生命周期的成长期。

表3结果反映我国文化创意产业在不同省份所处的生命周期阶段不同,其中,中西部地区的大多数省份文化创意产业仍处于从形成期向成长期过渡的阶段,而东部地区大部分省份已进入产业生命周期的成长期。这就决定了不同地区产业政策的制定,不仅要体现区域产业资源和经济发展水平的差异,而且要体现产业生命周期阶段的差异。因为当一个产业由形成期向成长期过渡时,产业政策的关键任务是激发和引导竞争主体加速进入市场,增加有效供给,同时刺激消费以逐步启动大众消费,而不是加强市场管制。而当产业处于成长期时,产业市场需求增长迅速,市场主体快速增加,经验曲线和规模经济令生产成本和价格大幅下降,企業利润上升较快,市场竞争以价格竞争为主。这时,产业政策调整重点应从产业扶持逐步转向产业环境(硬环境和软环境)优化,以及逐步加强对市场主体行为的监管。四、 文化创意产业政策数据库构建和量化标准制定

为了检验我国文化创意产业政策的演化是否符合上述规律,明确其在产业发展不同阶段所应进行的主要调整内容,本部分在收集2006年以来国家和地方相关产业政策的基础上,构建文化创意产业政策数据库,并从政策力度、政策措施和政策目标三个维度制定政策量化标准。

(一)构建文化创意产业政策数据库

2006年1月,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》和《文化建设“十一五”规划》相继颁布,不仅部署了文化产业发展的中长期规划,而且首次提出了“创意产业”的概念,要求积极运用高新技术改造传统文化产业,大力发展新兴文化产业,标志着文化体制改革工作全面启动。自此,我国文化创意产业进入了政策密集期,陆续出台的一系列政策对文化创意产业产生了重要影响。因此,本文以2006年为文化创意产业政策元年,通过阅读文献、报纸、杂志,查阅政策文献资料,官方网站检索等多种方式,共收集到2006—2016年国家层面文化创意产业政策文本310份,平均每年颁布政策282项。

采用同样的方法,共收集到省级层面的政策文本698份。数据反映随着时间的推移,东部、中部和西部的政策数量整体呈上升趋势,且东部地区的政策数量最多,西部地区次之,中部地区的政策数量最少,说明东部地区政府对文化创意产业的发展最为重视,这也是为什么会有更多东部省份的文化创意产业进入成长期的主要原因之一。

(二)文化创意产业政策量化标准

本文依据国内外主流政策测量指标体系和相关研究成果,从政策力度、政策措施、政策目标三个维度制定文化创意产业政策的量化标准。

1.政策力度测量标准

政策力度是描述政策法律效力的指标,本文根据政策颁布机构的级别,借鉴彭纪生(2008)等人的研究,确定国家层面政策力度赋值标准,并将各政策分别赋予5、4、3、2、1的数值以描述政策力度的大小(见表4)。一般而言,越高级的领导机构颁布的政策法律效力越高,相应的政策力度得分较高,反之,其政策力度得分也较低。同理,针对省级层面的文化创意产业政策也制定了相应的政策力度量化标准。

2.政策措施和政策目标量化标准

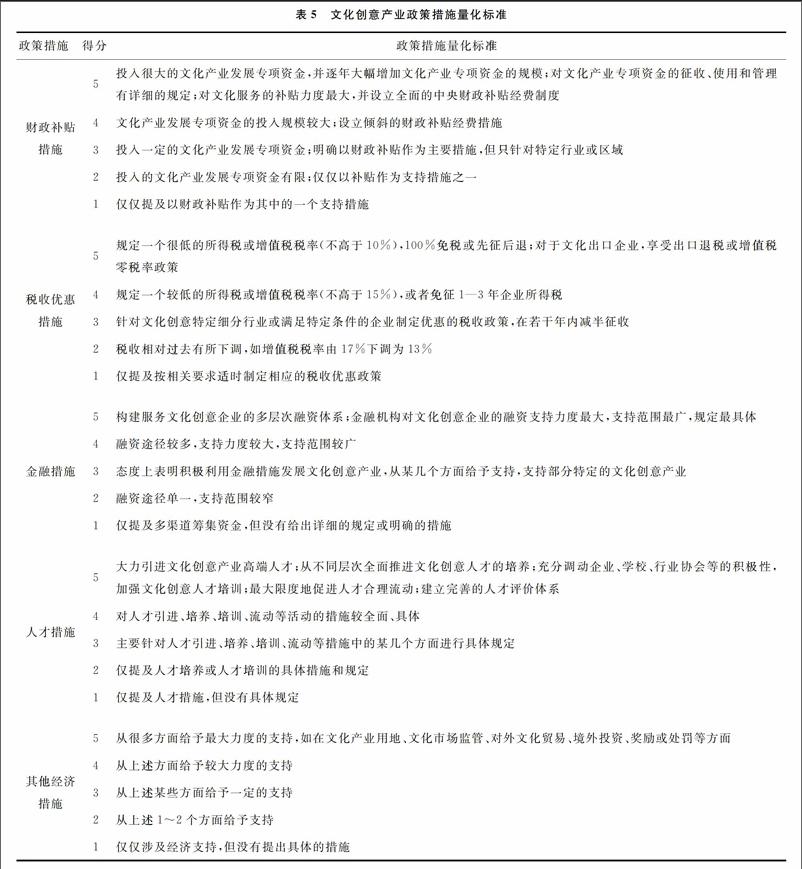

政策措施是指政府为实现既定目标而采取的方法和手段,政策目标是指一条政策所要实现的目的。本文依据内容分析法的步骤,首先组建文化创意产业政策研究团队(包括3名学术专家、2名企业专家和2名政策制定专家),对1008份政策文本进行了精读、筛选和编码,初步确定主要的政策措施和政策目标,并编制编码手册;其次,再聘请另外3名企业专家,分别独立对政策措施和政策目标进行编码并讨论,然后针对部分编码不一致的地方进行重新讨论修改,完善编码结果;最后,邀请3名专家对完善后的编码进行讨论,根据他们的建议再次对编码结果进行修正。在上述工作基础上,参考国内外学者(彭纪生等,张国兴等,盛亚、孔莎莎,Murphy et al.)在研究特定产业时提炼的政策措施和政策目标,最终确定我国文化创意产业的政策措施和政策目标的内容结构和量化标准[6,1113]。本文将我国文化创意产业政策措施最终确定为财政补贴措施、税收优惠措施、金融措施、人才措施和其他经济措施五大类。根据措施的明确程度和可执行力度等为各政策措施分别赋予分值5、4、3、2、1,其具体量化标准见表5。

根据前面的文本分析,将我国文化创意产业的政策目标归纳为保护知识产权、文化市场规范、促进产业融合、推动产业发展、增加公共文化供给和加强文化遗产保护六大类。在综合考量政府对该目标的重视程度、覆盖文化创意产业的范围大小及目标实现的可能性等因素的基础上,对政策目标亦分别赋予分值5、4、3、2、1,具体量化标准见表6。

五、 我国文化创意产业政策量化评价及

结果分析(一)产业政策量化评价

根据上述的政策量化标准,采用德尔菲法由专家团队成员分别对每一项政策的政策力度、政策措施和政策目标进行量化多轮打分,最终形成量化原始数据。由于一项政策只要没有被废除,就会持续对文化创意产业主体产生影响,因此,在计算政策总效力时,不仅要考虑当年新增的政策效力,同时还要加上前些年累积的政策效力。某年文化创意产业政策的总效力计算依据公式(6),相应年份的平均效力计算依据公式(7)。endprint

其中,YTPEt表示第t年政策的总效力,YPEt表示第t年政策的平均效力,N表示第t年的政策数量,pej表示第j条政策的政策力度得分,pgj表示第j条政策的政策目标总得分,pmj表示第j条政策的政策措施总得分。

根据专家打分,运用公式(6)和公式(7)计算得到我国2006—2016年文化创意产业政策效力结果(见表7),我国三大经济区域2006—2016年文化创意产业政策效力结果见图1。

政策总效力衡量的是政策的影响力,无论是全国数据还是地区数据,都反映政策总效力随着时间的发展,呈直线上升趋势,这表明自2006年以来,我国有关增强文化自信、提升文化软实力的政策总体实施目标明确,实施内容具体,实施措施符合现实,与产业生命周期相匹配。但产业政策效力在东部、中部和西部三大区域间存在差异,东部的政策总效力最高,中部的总效力最低,这也与三大区域产业生命周期阶段相匹配。

(二)文化创意产业政策内容结构的演变

政策总效力仅能反映政策的总体执行情况,不能揭示其内容结构变化趋势及其与产业生命周期的匹配关系。因此,本部分将从政策力度、政策措施和政策目标三个维度分析2006—2016年我国文化创意产业政策内容结构的演变特征,并对其进行评价。

1.政策力度演变

产业政策力度在一定程度上代表了政策实施的强制力,2006—2016年政策力度总体呈上升趋势。2006—2016年,文化创意产业政策力度的平均得分为1990,整体得分较低,反映以法律法规形式出现的政策較少。在310份政策文本中,以法律形式出现的有6份,2006—2015年,我国与文化创意产业密切相关的法律仅有三部。这一时期正是我国文化创意产业从形成阶段向成长阶段过渡并进入成长阶段时期,产业通过市场主体的增加,扩大供给,通过成本结构的改善降低价格,通过产品的创新增加消费者的效用,以满足日益增长的市场需求。因此,相关立法较少符合生命周期特点。2016年,我国集中出台了《中华人民共和国电影产业促进法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国网络安全法》,强化产业发展规制,政策重点开始转向规范各细分行业市场主体行为,维护市场竞争的公平、公开和公正。依据我们的仿真模拟,我国文化创意产业在2015—2016年的增长速度达到峰值,2016年后将进入成长阶段向成熟阶段的过渡整合期,市场竞争加剧,特别是兼并重组行为频繁。随着国家对文化创意产业发展规律和市场主体行为效果认识的不断增强,相应的法律法规也会逐渐增加,因此,集中出台相关法律符合产业演化的特点。

通过计算2006—2016年我国东部、中部和西部省级层面的政策力度,就平均值来看,西部地区的政策力度相对较大,其次是东部地区,中部地区最低,但差别并不明显。从演化趋势来看,2010年以前三个区域政策力度差异较大,且交错波动,2010年以后三个区域的政策力度出现收敛,这说明三个区域政府对文化创意产业的发展规律以及在产业发展中的作用认识越来越趋同。

2.主要政策措施演变

2006—2016年五类政策措施的演变历程如表8所示,分析发现在所有政策措施中,财政补贴措施的得分最高, 其次是人才措施,排第三位的是金融措施。

对比东部、中部和西部的主要政策措施得分,也可以得到类似的结论(见表9)。

(1)财政补贴措施的演变

与财政补贴相关的国家政策文本有143份,在所有政策措施中得分最高。由于文化创意产业具有一定的公共产品属性和外部性。在社会效益与经济效益相统一,优先满足社会效益的条件下,政府必须加大财政投入和补贴力度,扩大公共产品供给,满足基本公共需求;同时政府的支持也能够引导社会资本逐步进入,扩大市场供给力量,改善供给质量。国家的财政补贴主要用于农村数字电影放映补助、扶持国产电影动画片等。国家非物质文化遗产保护、繁荣少数民族文化事业、农村数字电影放映等都属于公共文化产品,相应的补助也较多。

对东部、中部和西部而言,财政补贴措施的得分也在所有政策措施中排名第一,其中,东部的财政补贴力度高于中部和西部,东部地区的文化创意产业相对比较发达,可见财政补贴措施发挥了积极的作用。但是,依据产业生命周期理论,当文化创意产业从形成期步入成长期后,产业市场需求快速增长,企业大举进入,企业之间的竞争日益加剧,产业政策应从财政扶持逐步转向产业环境优化和市场监管等方面。但东中西部文化创意产业的财政补贴措施仍呈上升趋势,尤其是东部地区大多数省份的文化创意产业已进入成长期,政府在后期应逐渐减少财政补贴措施的使用,引入市场竞争机制。

(2)人才措施的演变

作为文化创意产业发展的核心推动力量,培养大批懂技术、有创意和善于经营管理的各类新型人才对于文化创意产业快速健康发展的重要性日益凸显。从2006年开始,政府一直比较重视文化创意人才的培养支持,在多个政策中,提出加强文化人才队伍建设,培养一批高素质的文化人才,制定了科学的文化人才培养方式,为“人才兴文”战略的实施提供了强有力的智力支持和人才保证。分析地方的文化创意产业政策文本,也可以发现人才措施得分在所有政策措施中仅次于财政补贴措施。目前,东部大多数省份的文化创意产业已步入快速成长期,市场竞争已转向产品差异化竞争,产品的创新需要大量的复合型人才,东部人才措施的得分一直呈不断上升趋势。但是,随着竞争者数量的增多和产品种类的增加,加强文化创意人才的培养、引进与管理应是每一个地区人才措施的核心内容。

(3)金融措施的演变

当产业通过启动大众市场进入成长期时,产业自身不仅要扩大供给、降低成本、优化技术以提供更加便利的消费产品,配套产业也必须做出相应的变化。但在我国文化创意产业发展过程中,由于其轻资产、高投入和高风险的特性,平均项目投资回收期为7年,与传统金融业的信贷条件不完全符合,加之金融企业针对文化创意产业特点的金融创新滞后,以及相配套的中介服务产业(无形资产评估和版权交易)发展滞后,在一定程度上限制了文化创意产业成长期的演化以及到2020年成为国民经济支柱性产业的实现速度。因此,2006年以来,文化部主要采取与中国工商银行、中国农业银行等国有银行签署战略合作协议,以解决文化创意产业的融资问题。但无论是国家层面还是地区层面,文化金融融合的广度和深度都严重不足,所以该项政策措施的全国得分和地区得分相对都较低。在文化创意产业进入快速发展期后,产业市场竞争加剧,企业必须通过追加投资,提高生产技术和研发新产品的方法,来满足日益增长的文化消费需求。因此推进文化金融融合发展仍是未来产业政策需不断改进的一个重点。endprint

目前,我国国家和地方文化创意产业的税收优惠政策主要涉及增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、进口关税等多个税种,相关的税收优惠对象主要针对出版、电影、电视、动漫等行业。而其他经济措施主要包括土地措施、对外文化贸易措施和奖励处罚措施等。税收优惠措施和其他经济措施在整个时期的得分较低且波动比较明显,反映在产业发展逐渐成熟的过程中,这些政策措施已开始逐步退出市场,鼓励企业更多依赖市场发展壮大。

3.主要政策目标演变

2006—2016年国家层面六类政策目标得分的演变历程如表10。东部、中部和西部的主要政策目标得分对比见表11。

(1)文化市场规范政策目标的演变

2006—2016年,国家层面有关文化市场规范的政策文本有154份,涉及到文化市场管理的方方面面,平均得分为1359,在所有政策目标中得分最高。其中,2006—2009年,政策目标主要集中于加强娱乐场所管理、打击侵权盗版行为、规范文化内容生产等。2009年后,文化市场规范的政策目标得分又出现了一次增长,并于2012年达到峰值。一方面因为“文化+互联网”等网络文化迅速兴起,出现了网络视频、网络游戏、网络音乐和网络文学等多种形式的网络文化产品,为了规范网络文化产业的发展,政府出台了一系列政策。另一方面,随着新兴文化产业成长期的推进,新产品层出不穷,产业竞争加剧,产业政策的重点从扶持逐步转向市场行为规范,产业政策的主要目标之一就是通过管制市场主体竞争行为,优化产业发展环境。

(2)推动产业发展政策目标的演变

国家层面有关推动产业发展政策目标的政策文本共67份,平均得分0625。2006—2009年,我国文化创意产业正处于成长期和启动大众市场的初级阶段,产业发展的主要目标是扩大市场供给和激发

市场需求。因此,推动产业发展政策目标的得分一直呈上升趋势,且在2009年达到最大值1143。2009年后,产业进入成长期的中期阶段,市场需求呈现多元化,文化创意产业各细分行业的发展也随之分化,这时产业发展的主要目标在保证产业高速发展的同时,进行内部结构调整,促进各细分行业发展,以满足市场多元化的需求。推动产业发展是我国东部和中部地区的首要政策目标,在西部地区所有政策目标中排第二,可见,各级政府对推动产业发展的政策目标都较为重视,这也在一定程度上保证了我国文化创意产业最近十年两位数的快速增长。

(3)增加公共文化供给政策目标的演变

在促进文化创意产业发展的同时,政府也在不断提高公共文化服务水平,实现公共文化均等化,以保障基本文化需求,维护人民群众的基本文化权益,传播文化知识,夯实文化消费基础。其目标范围也从“十一五”时期的加强农村和少数民族文化建设,转向了“十二五”时期的加快构建现代公共文化服务体系、推动文化信息资源共建共享和促进信息消费等方面。“十三五”时期公共文化服务强调普惠性、共享性、基本性和均等性,满足多层次、多样性、个性化的居民文化需求。因此,增加公共文化供给,是产业政策长期支持的重点,它不一定需要与产业生命周期相匹配。

(4)加强文化遗产保护政策目标的演变

文化遗产保护是文化创意的主要途径,也是文化内容的主要资源。国家层面与之相关的政策有36份,平均得分0348。2006—2010年,国家重点关注物质文化遗产的保护,如《历史文化名城名镇名村保护条例》、《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》等。2010年后,国家开始加强对非物质文化遗产的保护,如《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》等。文化遗产是不可再生的珍贵资源,在产业发展壮大的过程中,应充分挖掘我国丰富的文化资源,加强文化遗产保护,弘扬中华民族优秀传统文化。所以,加强文化遗产保护具有公共特性,它是国家和各地区文化创意产业政策长期需要支持的重点,与产业生命周期关系不紧密。但三大区域评价结果显示东部地区相关政策支持严重不足,必须要不断加强。

(5)保护知识产权政策目标的演变

文化创意产业的核心资产是知识产权,其产业链的形成起源于知识内容的创作,并形成于知识产权的交易和多种形式的表现。知识产权保护越强,产权交易越充分,文化创意产业的价值延伸越长越广。但我国涉及保护知识产权政策目标的文本只有29份,平均得分0253,得分较低,且呈下降趋势。在美国,文化创意产业被称为版权产业。美国国会多次修改《版权法》,不断延长其保护期限以维护创始人的经济利益。由于我国对知识产权保护的重视程度不够,导致我国各地区保护知识产权的得分也在所有政策目标中最低,这不符合文化创意产业的成长需要,是目前制约企业追加新投资,抑制金融机构扩大对文化产业投入的关键因素,也是未来产业政策应加强的核心内容。

(6)促进产业融合政策目标的演变

在所有政策目标中,得分较低的还有促进产业融合。2006—2008年,该政策目标的得分均为零,反映在此期间各级政府都未出台与促进产业融合相关的任何政策。从2009年开始,政府相继出台了多项促进文化与其他产业融合发展的政策,促进文化金融、文化科技、文化旅游、文化体育等融合发展。这些政策基本顺应了产业演化的规律,在产业的形成初期,文化创意产业自身力量薄弱,尚未有能力与其他产业进行融合,当一个产业由形成期进入成长期时,产业发展速度加快,市场需求增加,对其他產业的依赖度增强。

六、 结论和建议

本文根据产业生命周期理论,运用经验和定量方法,对我国文化创意产业所处的生命周期阶段进行判定,并采用内容分析法量化评价2006—2016年以来国家和地方1008份文化创意产业政策文本,分析不同维度产业政策的演化特征,及其演变是否与产业生命周期阶段相匹配,并指出未来产业政策优化的重点。主要结论和政策建议有:

第一,我国文化创意产业整体处于成长期,但由于东中西部不同区域经济发展水平和产业资源禀赋不同,文化创意产业在同一时点的不同区域,生命周期存在差异。东部地区大部分省份已处于成长期,而中西部地区主要处于由形成期向成长期过渡的阶段。endprint

第二,量化结果反映各级政府产业政策总效力呈直线上升趋势,表明我国有关增强文化自信、提升文化软实力的政策总体实施目标明确,实施内容具体,实施措施符合现实,与产业生命周期演化相匹配。但产业政策效力在东部、中部和西部三大区域间存在差异,东部的政策总效力最高,中部的总效力最低,这也与三大区域产业生命周期阶段相匹配,说明我国近十年来的文化创意产业政策总体是有效的。

第三,尽管2006—2016年全国及地区文化创意产业政策力度的平均得分较低,但无论是国家还是地方政府的相关政策力度都符合产业生命周期演化阶段的发展特点。随着文化创意产业的发展,国家和地方政府对产业发展特点认识不断增强,产业发展日趋成熟,市场机制不断强化,相应的法律法规也会不断走向完善。

第四,有关文化创意产业政策的财政补贴措施、人才措施和金融措施的内容量化分析结果显示,财政补贴措施是文化创意产业发展最重要的政策手段。在产业进入成长期后,产业内部厂商大量增加,产品逐步从单一低质走向多样优质,产业人力资本需求走向高端复合化,已有的人才措施体现了政府对文化创意产业人才培养的一贯支持,符合产业发展需要。同时,随着文化创意产业市场竞争的加剧,对资金的需求大量增加,政府引导金融机构通过多种方式解决了文化创意企业的融资难题,推动了文化创意产业的发展,也符合产业发展需要。但是,三大政策措施得分的排序不符合产业成长期的特点。依据产业生命周期理论,当一个产业处于成长期时,市场在资源配置中应起更大的作用,加强文化创意人才培养和引导金融支持才是政策措施的核心内容,财政措施应逐步减少。

第五,由于文化产业具有文化传承和保证人人享用文化产品的公共产品特性,所以产业政策的公共文化服务和文化遗产保护目标,应是国家和各地区文化创意产业政策长期需要支持的重点,与产业生命周期关系不紧密。推动产业发展和文化市场规范的政策得分较高,符合我国文化创意产业近十年来生命周期演化特点的要求。但知识产权保护和促进产业融合发展的目标得分与产业生命周期演化不匹配,加强知识产权保护和促进“文化+”发展是未来产业目标调整的重点方向。参考文献:

[1]王雪梅, 雷家骕. 政策评估模式的选择标准与现存问题述评 [J]. 科学学研究, 2008(5): 10001005.

[2]Libecap G D. Economic variables and the development of the law: the case of western mineral rights [J]. Journal of Economic History, 1978, 38(2): 338362.

[3]卢章平, 王晓晶. 基于内容分析法的科技成果转化政策研究 [J]. 科技进步与对策, 2013(11): 98103.

[4]王霞郭兵苏林基于内容分析法的上海市科技政策演进分析 [J]. 科技进步与对策, 2012, 29(23): 104107.

[5]苏敬勤, 李晓昂, 许昕傲. 基于内容分析法的国家和地方科技创新政策构成对比分析 [J]. 科学学与科学技术管理, 2012(6): 1521.

[6]彭纪生, 仲为国, 孙文祥. 政策测量政策协同演变与经济绩效: 基于创新政策的实证研究 [J]. 管理世界, 2008(9): 2536.

[7]黄萃, 苏竣, 施丽萍, 程啸天. 中国高新技术产业税收优惠政策文本量化研究 [J]. 科研管理, 2011(10): 4654.

[8]樊霞, 吴进. 基于文本分析的我国共性技术创新政策研究 [J]. 科学学与科学技术管理, 2014(08): 6976.

[9]徐宏毅, 李程, 徐硼. 2001—2010年中国金融业政策测量和有效性研究 [J]. 货币政策研究, 2014(1): 2528.

[10]唐晓云. 中国旅游发展政策的历史演进(1949—2013)——一个量化研究的视角 [J]. 旅游学刊, 2014(8): 1527.

[11]张国兴, 高秀林, 汪应洛, 等. 中国节能减排政策的测量、协同与演变 [J]. 中国人口·资源与环境, 2014(12): 6273.

[12]盛亚, 孔莎莎. 中国知识产权政策对技术创新绩效影响的实证研究 [J]. 科学学研究, 2012(11): 17351740.

[13]Murphy L, Meijer F, Visscher H. A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands [J]. Energy Policy, 2012, 45(11): 459468.

責任编辑、 校对: 李再扬endprint