葡萄酒中氨基甲酸乙酯的变化规律及控制研究

2018-01-31朱亚楠吴玉文王焕香商华傅晓方郜成军赵晓宁冯振亮郑紫淼

朱亚楠,吴玉文,王焕香,商华,傅晓方,郜成军,赵晓宁,冯振亮,郑紫淼

(中国长城葡萄酒有限公司,河北怀来 075400)

氨基甲酸乙酯(Ethyl Carbamate,EC)广泛存在于烟草叶及香烟的一种天然成分,是发酵食品和酒精饮料(如葡萄酒、白酒和黄酒等)生产中所产生的一种代谢物质[1-3]。早在1943年就被证实是一种致癌物质。研究表明,EC是一种多位点致癌物,可导致啮齿类动物肺癌、淋巴癌、肝癌和皮肤癌等疾病,并且乙醇对EC的致癌性有促进作用[4-5]。

1985年,加拿大政府首次规定了不同酒精饮料中EC的最高含量[6],美国就当地生产的食品采取自愿制定EC安全含量标准的做法,欧盟一些成员国也规定了酒精饮品中EC最高限量。在亚洲,韩国规定葡萄酒的EC最高限量30 μg/L,而中国目前还未对葡酒中的EC进行限量规定。目前,随着食品安全趋势发展和消费者对食品安全的关注,我国发展历史较短的葡萄酒行业由于缺乏系统对葡萄酒EC含量等的安全性评估,其产品质量安全频繁受到国外质疑。国内目前对EC的研究集中在萄汁中精氨酸、尿素、瓜氨酸对葡萄酒中含量的影响以及发酵温度、酿酒酵母菌种类、酵母泥陈酿技术对含量影响[7-10]。本文分析了葡萄酒酿造工艺条件对氨基甲酸乙酯生成的影响,降低氨基甲酸乙酯生成量的酿造工艺条件,并测定了我国不同类型的干红和干白葡萄酒中氨基甲酸乙酯含量,以期为我国葡萄酒安全标准中氨基甲酸乙酯限量指标提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 材料、仪器及试剂

天然葡萄汁:2016年赤霞珠(Cabernet Sauvignon),10月5日采摘于长城葡萄基地,破碎除梗后添加0.04 g/L果胶酶和60 mg/L SO2。

土壤:收集于长城酿酒葡萄园5个不同地块土壤,采收后进行密封保存,并送检验机构检验。

葡萄酒样品:原酒产地涉及山东烟台4个、河北沙城9个、河北昌黎7个、新疆五家渠5个等主要产区,品种主要有‘赤霞珠’‘美乐’‘西拉’‘龙眼’‘霞多丽’‘雷司令’。

发酵辅料:AWRI796酵母(澳/maurivin)、CY3079酵母(法/莱蒙特)、发酵助剂 Fermaid KTM(拉弗德)。

设备:90 t发酵罐、葡萄酒瓶、5 L广口瓶、打塞器、FOSS葡萄酒分析仪。

1.2 土壤和原料检测方法

在葡萄生长季节以及采收期选取沙城产区5块不同的酿酒葡萄园,每块葡萄园采用“S”形取样法或者五点交叉取样法取样,取样深度为30 cm,各个取样点土层深度、取土厚度和宽窄一致;装入干净的塑料袋中即可。土壤样品中的水解性氮含量按照LY/T 1228—2015中的容量法进行检测。

2016年10月原料成熟后采摘上述5块葡萄园中的赤霞珠葡萄,通过FOSS葡萄酒分析仪进行可吸收氮含量的检测,然后将5个地块的葡萄按照同一发酵工艺进行发酵,所发酵的原酒采用固相萃取(SPE)结合GC-MS法测定原酒中EC的含量[11-12]。

1.3 发酵过程中辅料添加方法

选取上述基地中可吸收氮含量不同的4份原料,每份原料平均分为2组,将发酵助剂设置为单因素变量,一组在发酵过程中添加助剂,一组不加,发酵结束后采用SPE结合GC-MS法测定原酒中EC的含量。

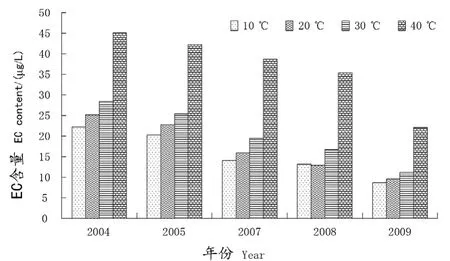

1.4 葡萄酒储存时间与存储温度分析方法

从公司产品留样室中选取2007—2013年赤霞珠干红葡萄酒和2006—2011年龙眼干白葡萄酒,采用SPE结合GC-MS法测定EC含量。选取2004—2005和2007—2009年的赤霞珠干红葡萄酒在10 ℃、20 ℃、30 ℃、40 ℃储存条件下的产品,每半年对葡萄酒中的EC含量进行测定分析[13]。

表1 不同土壤和葡萄氮含量与原酒中EC含量Table 1 Grape nitrogen content and the raw wine EC content in different soil

2 结果与分析

2.1 土壤和原料的含氮量与葡萄酒中EC含量的关系

由表1可以看出,土壤中的水解性氮含量与原料中的可吸收氮含量以及原酒中的EC含量有密切的关系,土壤中的氮元素含量越高,原料中的可吸收氮含量也越高,最终使得原酒中EC的含量也越高。因此,种植过程中要尽量控制氮肥的使用,使原料可吸收氮含量控制在160~180 mg/L。

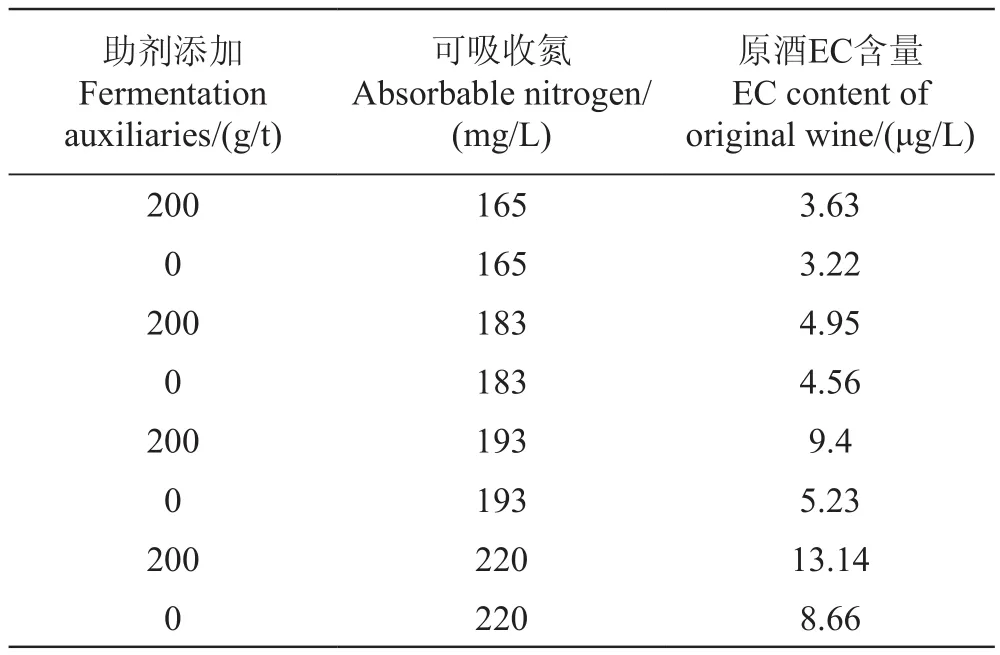

2.2 发酵过程中的发酵助剂的添加对原酒中EC含量的影响

由表2可以看出,原酒中的EC含量和原料中的可吸收氮含量呈正相关;相同可吸收氮含量的原料,在发酵过程中使用发酵助剂的原酒比未使用发酵助剂的原酒EC含量高,其中可吸收氮小于190 mg/L的原料添加助剂和未添加助剂的原酒EC含量差别较小,而高于190 mg/L的原料在发酵过程中添加助剂与未添加助剂则差别较大,由此可以得出,对于原料可吸收氮高于190 mg/L时,在发酵过程中尽量控制发酵助剂的使用。

表2 发酵助剂的添加对赤霞珠原酒EC含量的影响Table 2 Effects of fermentation auxiliaries on the EC content of Cabernet Sauvignon raw wine

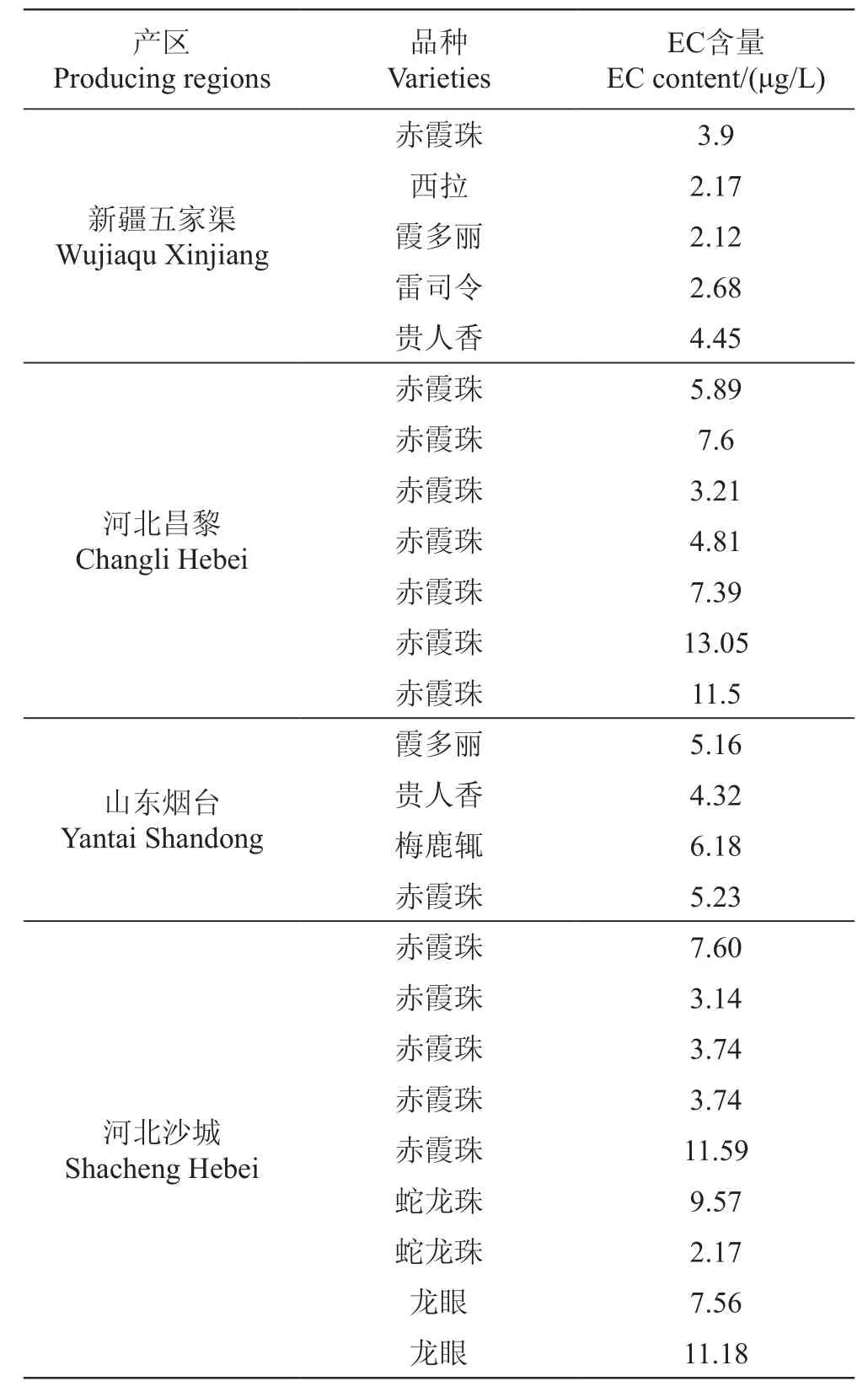

2.3 国内各个产区葡萄酒EC含量分析以及贮存过程葡萄酒EC含量的影响因素

通过表3数据可以看出,新发酵原酒EC含量较低,基本集中在10 μg/L以下,有个别原酒数值高于10 μg/L,可以说明新疆发酵原酒EC含量均保持在较低的范围内。

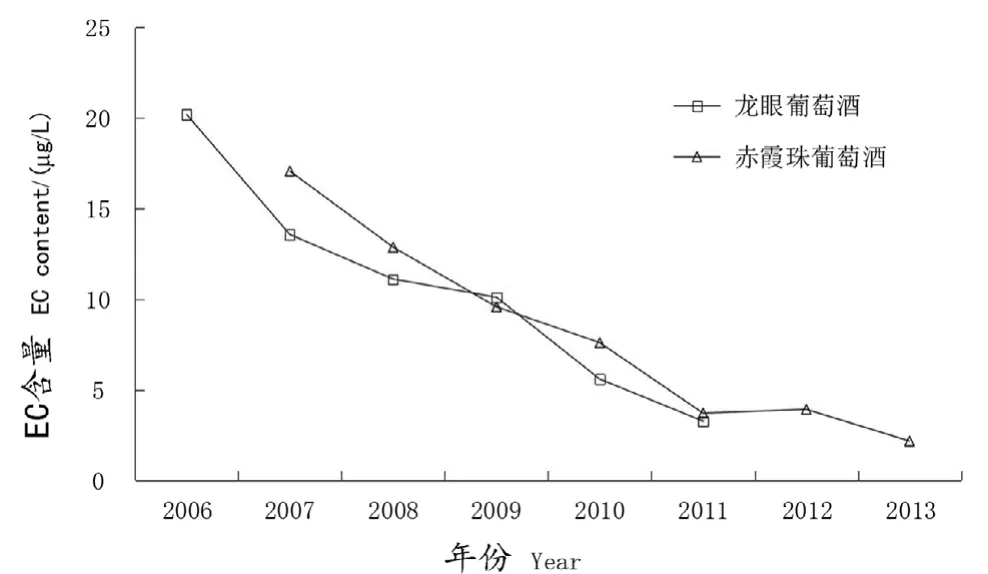

从样品留样室中选取龙眼干白不同年份的留存样品,进行检测对比,分析储存时间对产品中EC含量的影响。

由图1可以看出干红、干白原酒在储存过程中,随着储存时间的增长,原酒中EC含量呈增加的趋势。

表3 不同产区、品种原酒中的EC含量Table 3 EC content of raw wine in different producing regions and varieties

图1 沙城产区不同储存时间的葡萄酒产品EC含量的变化Figure 1 Changes in EC content of wine products in different storage time in Shacheng

为发现原酒中EC含量是否与贮存温度有关系,我们储存温度为10 ℃、20 ℃、30 ℃、40 ℃的库房取相同年份的成品酒,进行EC含量的对比,

由图2可以清楚的发现,葡萄酒中的EC含量与储存时间和储存温度有明显的相关性,随着储存温度升高、储存时间的增长葡萄酒中EC含量也在升高。有研究表明,温度是促进酒中EC产生速率的重要因素[14]。

图2 沙城产区成品酒在不同储存温度条件下EC含量的变化Figure 2 Changes of EC content in different storage temperature of wine in Shacheng

3 讨论与结论

EC是一种主要产生于发酵食品和饮料中的致癌物质。哪种物质是影响氨基甲酸乙酯含量的主要前体物质,哪些途径是葡萄酒中氨基甲酸乙酯合成的主要路径,目前没有相关的研究报道。因此,某种意义上说,葡萄酒及其前体物质代谢生成机制及控制技术的研究仍有待于探讨与研究[15]。近年来,各国食品安全部门有关EC的报道不断出现,并纷纷出台相关限量标准。目前,我国还没有对包括葡萄酒在内的发酵饮料和食品中EC含量进行限定的标准和法规[16]。

通过对我国主要产区葡萄酒样品EC含量的分析发现,新酿葡萄酒中EC含量在2.17~13.05 μg/L,样品间差异较大。红葡萄酒中EC含量高于白葡萄酒。我国葡萄酒中EC含量的标准建议新酿原酒的EC含量低于30 μg/L。在EC含量控制方面应该关注葡萄栽培中氮肥的大量使用,以免葡萄的可吸收氮含量过高;发酵过程中助剂的添加,如果原料可吸收氮含量高于190 mg/L时将控制发酵助剂的使用,在发酵过程中控制发酵温度低于35 ℃;储存温度和时间,葡萄酒产品EC含量随着储存温度的升高、储存时间的延长而升高,应在低于40 ℃环境中储存,并且尽快饮用。

[1]HASNIP S, CREWS C, POTTER N, et al. Survey of ethyl carbamate in fermentated foods sold in the United Kingdom in 2004[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,55(7): 2755-2759.

[2]KIM Y K, KOH E, CHUNG H J, et al. Determination of ethyl carbamate in some fermented Korean foods and beverages[J].Food Additives and Contaminants, 2000, 17(6): 469-475.

[3]DE MELO ABREU S, ALVES A, OLIVEIRA B, et al.Determination of ethyl carbamate in alcoholic beverages: an interlaboratory study to compare HPLC-FLD with GC-MS methods[J]. Analytical and bioanalytical chemistry, 2005, 382(2):498-503.

[4]DE STEFANI E, BOFFETTA P, DENEO-PELLEGRINI H, et al. The effect of smoking and drinking in oral and pharyngeal cancers: a casecontrol study in Uruguay[J]. Cancer Letter, 2007,246(1/2): 282-289.

[5]梁新红, 孙俊良, 曾洁, 等. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯形成及质量控[J]. 酿酒科技, 2009(10): 32-36.

[6]吴帅, 马佩选, 张燕, 等. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯的形成机理及检测方法[J]. 中外葡萄与葡萄酒, 2010(3): 66-69.

[7]陆健, 曹钰. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯的研究[J]. 食品与发酵工业, 1996, 22(3): 79-82.

[8]张颖, 刘国新, 朱柳杨, 等.氨基酸与葡萄酒中氨基甲酸乙酯的关系研究[J]. 现代食品科技, 2015, 31(9): 296-300, 313.

[9]吴世嘉, 王洪新. 发酵食品中氨基甲酸乙酯的研究进展[J]. 化学与生物工程, 2009, 26(9): 15-19.

[10]夏文娟, 段辉, 李皓.水果白兰地酿造过程中氨基甲酸乙酯形成机理的研究进展[J].中外葡萄与葡萄酒, 2013(3): 43-45.

[11]李凤华, 曹艳平, 王锡宁. GC-MS法测定酒中的氨基甲酸乙酯[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 19(6): 1240-1241, 1286.

[12]王健, 艾涛波, 岳清洪. 固相萃取和同位素内标法检测白酒中氨基甲酸乙酯[J]. 中国酿造, 2015, 34(1): 115-117.

[13]吴帅, 马佩选, 张燕, 等. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯的形成机理及检测方法[J]. 中外葡萄与葡萄酒, 2010(3): 66-69.

[14]梁萌萌. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯控制技术的研究[D]. 新疆农业大学, 2014: 1-50.

[15]高年发, 宝菊花. 氨基甲酸乙酯的研究进展[J]. 中国酿造,2006, 162(9): 1-4.

[16]于英, 李记明, 沈志毅, 等. 葡萄酒中氨基甲酸乙酯的含量测定及酿造工艺对其含量的影响[J]. 食品与发酵工业, 2012(1):152-155.