我心中的王老

2018-01-27田朝阳

田朝阳

2016年11月26日我给王绍增先生发了一篇关于对传统园林新认知的文章,28日就收到回信,先生肯定了文章的观点;12月13日、18日,我分别给王老发了3篇关于中西园林建筑位置经营和中国古典园林为何不式地图的文章,请他斧正,但没有收到回信;2017年1月17号,我又给王老发了董豫赣的新论文《造型与表意》和《造型与造意》,依然没有回信。我很是诧异,王老一般不会这么久不给回信。我想可能是王老太忙,再等一等吧。

2017年2月4日18:33,在苏州园林设计院工作的女儿突然打电话告诉我:王老走了。我甚为愕然,且怀疑。

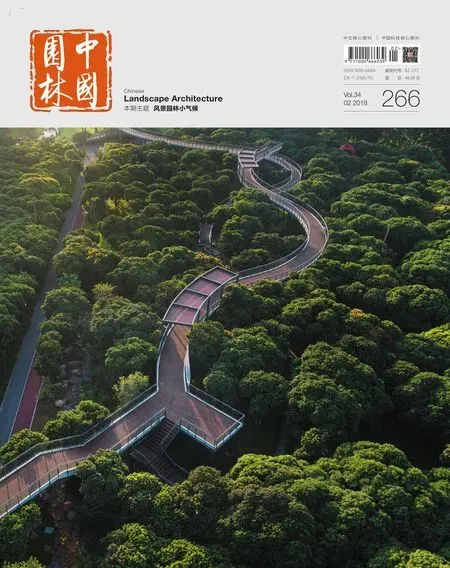

问女儿消息来自何处,答曰:《中国园林》杂志的微信号。我没有智能手机,也不会扫描二维码,慌忙打开杂志首页,借我夫人的智能手机并请她代为扫描,看了讣告,并看到了刘滨谊教授和杨锐教授写的2017年1月和2月的刊首语,确认了消息。

我与王老相见、相交,实属偶然。我是学林学的,不在园林圈,对园林也一窍不通。2009年转入河南农业大学园林系,2011年10月的某一天16:00,学校学科带头人田国行教授约我去郑州机场接王老,说是想借王老来郑州开园林学会的机会,请他给学校做学术报告。路上告诉我王老在园林界的地位,并让我陪同王老在河南农业大学做学术报告。就这样我开始认识了王老。他是第一次来郑州,路上王老细致地观察着路边的绿地和植物,并对河南的园林发展和郑州的城市现状谈了很多见解。

我告诉王老,我年龄不小,却是园林的门外汉,想请王老指导如何学习园林,王老不仅爽快地答应了,而且履行了自己的诺言。

在以后的邮件交往中,王老建议我从基本功开始,大量阅读前辈的书籍、文章,不要急于求成,要一步一个脚印,方能成大器,并给我提供了一些具体的书籍和文献。几年来我刻苦读书,读了几百本专业书籍和几千篇论文,几乎把《中国园林》和《风景园林》上的文章读了一遍,后来又把阅读拓展到《建筑学报》等建筑类和规划类以及文学类、哲学类书籍报刊。读后果然受益很大,甚至是受益终生。我要对王老真诚地说一声:“您是我的园林启蒙老师,是您教给了我学习的方法。”

王老不仅给我提供了学习书籍,还给我推荐老师,建议我多看一看成玉宁教授、杨锐教授、王向荣教授等当代名家的文章,以他们为师。后来,我把园林界每一位前辈和名家的文章各自建立文件夹,系统地学习和研究了他们的学术思想,基本了解和掌握了近30年中国园林理论研究的动态。我要对王老说一声:“没有您的指导,我不可能成为一个园林人。”

我陆续写了一些文章发给王老,请他斧正,王老是每信必回,而且间隔不超过3天。由于我本人起步晚、起点低,王老对我的文章批评指正的多,赞赏的少,能发表的就更少。当时还有些不服气,现在看来我这是太幼稚了。我要真诚地对王老说一声:“没有您的批评斧正,就不会有我的进步、成长和成就,甚至根本进不了园林研究领域。”

我与王老见面只有1次,可谓素昧平生的君子之交;

我与王老年龄相差21岁,可谓忘年之交;

我与王老的学业背景和专业水平相差千里,可谓师徒之交。

然而,在与王老的交往中,王老给我发过100多条指导邮件。对我尚且如此,中国园林界又有多少像我一样受益于王老的后辈不得而知,王老对年轻一代园林人的培养付出了多少心血,难以想象。

对年轻人的培养——诲人不倦,是王老的一生。

作为第一位园林界的硕士,因为年龄未能出国留学——坎坷不屈,是王老的一生。

主编是最大的编辑,也是最辛苦的编辑——为他人作嫁衣,是王老的一生。

工作到最后一刻——生命不息,是王老的一生。

善境沙龙,中国学派——鞠躬尽瘁,是王老的一生。

每期的刊首语,成为《中国园林》的风向标——旗手斗士,是王老的一生。

我在园林界是生人,与王老交往几乎是我与园林界同仁交流的唯一通道。但是,我也想表达一个不在中国园林主流圈内的小人物对王老的真实感情。