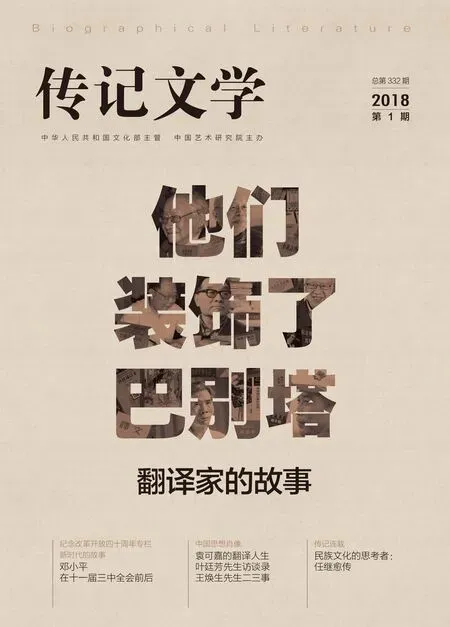

袁可嘉:青山绿水 皆我故乡

2018-01-24蒋洪新罗常军

蒋洪新 罗常军

湖南师范大学

一

1921年9月18日,袁可嘉生于姚北六塘头袁家村(今属慈溪市崇寿镇大袁家村)。“这地方离钱塘江不过十里,是个滩涂产盐区,一眼望去,千里平川,地面白皙如晶。早晚潮起潮落,人们以木板储盐卤,日晒制盐为业。”他的曾祖父因谋生从绍兴汤湾迁来,祖父和父亲都很开明,从事食盐运销,经三代人苦心经营,到30年代成为当地一家殷实商户,对地方建设贡献良多。母亲是旧式家庭妇女,为人善良,备极辛劳。袁可嘉共有兄弟姐妹9人,他排行第五,3岁时曾患疝气,幸得堂兄袁可仕治疗才保全了性命,堂兄是一位热带病医生。袁可嘉小时多病,一直由外祖母抚育照顾。7岁启蒙,进入当地庆德小学,识字渐多,尤爱课外书,接触到家藏《西游记》《爱的教育》和由其长兄袁可尚带来的《呐喊》、冰心的《寄小读者》等新文学书刊,萌发了对文学的兴趣。10岁开始学习英语,“颇觉投入”。12岁初小毕业,考入余姚县第一高等小学。

对于童年时代,袁可嘉有着美好的记忆。1999年,年近八旬的袁可嘉在纽约写下回忆家乡的文章《故乡亲,最亲是慈溪》,充满感情地说:“相公殿离我家不过三里,是我父辈一手开辟起来的河港。虽说只有一条小街,却也颇有不少店铺,如布店、米店、杂货店、理发店等等,是姚江农村一个小小的集散地,人们可以在这里买到上海、宁波运来的物品,也可出售自己的土产,在我童年的印象中是相当不错的。在修公路通汽车以前,乡亲们就靠这里的快船(航船)与外界交流信息和物资,我童年时读到的《申报》和《大公报》等报刊就是从这个窗口输送进来的启蒙读物……相公殿作为一个对外窗口,我深怀感激之情,因为它是我童年引发远游幻想的第一个起点。我常常去看港口来往的各种船只,寄托我云游四海的希望。”

袁可嘉说,童年给了他两件珍贵的礼物——大海和书。从大海学到宽阔胸怀。他在《我与现代派》一文中写道:“我喜欢一望无际的大海,它给我博大、深沉、自由、多变的感觉,静如处女,动如猛虎,它的创造力和破坏力都叫我惊讶”,“海给我的印象主要是正面的、积极的,在我早期诗作是出现频率颇高的意象。它也增强了我性格中喜爱幻想和远行的成分”。从书学到启蒙文化。他特别痴迷《西游记》,“几乎夜夜梦见孙悟空”。“意大利作品《爱的教育》使我大为感动,对祖国的爱、对亲人的爱、对事业的爱,对危难人们的同情都激动幼小的心灵。”

1934年,袁可嘉在余姚一小结业后,跟随长兄袁可尚去上海自学半年。长兄比他大9岁,曾在清华大学就读,不但在生活上给予悉心照料,还教他英语和数学,支持、鼓励他读书求学,这对袁可嘉后来专攻英美文学产生了极大影响。1935年,袁可嘉考入浙江省立第四中学(即宁波中学)初中部,“宁波是著名商埠,宁中以师资雄厚著称”。他抱定“男儿立志出乡关,学业不成誓不还,望骨何须桑梓地,人间到处有青山”之决心,在宁中认真听讲,刻苦学习,积极参加校刊编辑工作和各类学术活动,打下扎实的英语和写作基础。他也喜欢足球、篮球、排球和乒乓球、骑自行车,锻炼身体和胆识。

抗战爆发后,原已考入浙江省立杭州高中的袁可嘉回到家乡,在庆德小学教书一年,业余从事抗日宣传活动。血气方刚的他认为“一个青年与其坐等家乡沦陷,成为敌人奴隶,不如投笔从戎,走上抗日前线”,遂考入战时干部训练团第四团民训大队。受训6个月后,被派往驻守湖南攸县的国军第103师政治部见习。当时正是国共合作时期,抗日热情高涨,但“国军内部贪污腐化、鱼肉百姓的内情”让袁可嘉十分失望。在长兄的帮助下,他于1939年夏考入从南京迁四川巴县的青年会中学高中部。据诗人余光中回忆,那年他入初一班,袁可嘉已是高二班的高才生,还担任了军训大队的大队长,全体寄宿生在膳堂吃完饭,得由他喝令“起立”并代表大家向训导主任鞠躬,才能全体“解散”。1940年冬,袁可嘉入南渝中学(即重庆南开中学),教授英文的正是柳无忌先生的夫人。这时期,他读到了朱光潜《给青年的十二封信》和《文艺心理学》《中学生杂志》以及许多抗战诗歌,他的兴趣逐渐向诗歌和文论靠近,这对其后来的发展颇有影响。

二

1941年秋,袁可嘉以同等学力资格考入昆明国立西南联大。那时的联大新校舍,只不过是以铁皮为顶、草皮泥土垒墙的一排房子。西南联大真是中国历史上极为特殊的学府,它是由北方三所名校北大、清华、南开组成,可谓名家荟萃,人才济济,文理工商(财经)师范五院有的是学科创始人或专家权威。中外文系更拥有一批著名诗人、作家、教授,如中文系的闻一多、朱自清、沈从文、杨振声、罗常培、余冠英、李广田、废名等,外文系的吴宓、叶公超、钱锺书、冯至、卞之琳、燕卜荪等,这些老师都学有专长,著译丰赡,品格高尚,平易近人,吸引全国一大批文艺青年。

袁可嘉在自传中说,考入西南联大是他学习生活中的关键一步,“那时我的人生道路已逐渐明确,立志做一位作家兼学者”,且“有幸在这里遇见了许多好老师,沈从文、冯至和卞之琳等先生都对我有过许多帮助”。三位老师的为人与为学,对袁可嘉影响深远。

袁可嘉称沈从文先生是引导他走上文学创作和评论道路的恩师。在西南联大时,沈从文先生在中文系,袁可嘉没有直接听过他的课,但爱读他的作品,常去他家访谈。听他谈文坛掌故,论古今文学,说写作艺术,风趣横生,如坐春风。沈从文先生为人的热诚,对学生的爱护,见识的高超,常常让其感动不已。袁可嘉发表的诸多诗文大部分都是经沈从文先生亲自审阅,并登在他主编的《大公报·星期文艺》和《益世报·文艺副刊》上的。袁可嘉对沈从文先生一直心存敬意,许多年后,当他得知岳麓书社出版了一套《沈从文别集》,因为思念自己的老师,并想为他老师写文章,就立刻给我(即作者蒋洪新——编者注,下同)电话,要我给他买一套邮寄过去。

冯至先生在西南联大时爱穿西服,身材高大壮实,说话舒缓和蔼,显出一副稳重恢宏的学者风度。袁可嘉听他讲授过歌德、里尔克等诗人,大开眼界。他在1942年读到《十四行集》,“好似目睹一颗彗星突现,照亮了新诗质变的天空”。袁可嘉称冯至先生用日常素材,以朴素含蓄的语言,鲜活生动的形象表达了深刻的思想和旷远的意境。这让他开始认识诗不止是激情的产物,而是生活体验的提介结晶,沉思和理性、观察和体悟在诗中有特殊作用。他还评价冯至先生的散文《山水》读来亲切,引人思索;小说《伍子胥》则以存在主义的观点写出了一个历史人物在生死关头时的生存感知,运用了内心独白等意识流写法,无疑是现代主义小说的杰作。冯至对年轻一代作者的影响是十分重要的。

1941年,袁可嘉初次见到卞之琳先生,还冒昧地称他“卡”先生,卞之琳纠正他说:“我姓卞,不姓卡”,弄得他很不好意思。后来,袁可嘉对卞之琳的《十年诗草》爱不释手,深觉现代敏感和古典风范的融合已到了精纯的高度,尤其其中的《慰劳信集》为我国多年来沉滞不前的政治社会抒情诗闯出了一条新路。卞诗创作对袁可嘉的影响主要表现在1946年所写的一些诗里,如《沉钟》《空》等篇中,从情调、词藻到意象都有新月派和卞诗的烙印,有人说“几可乱真”。袁可嘉去美国后,他还曾经要我去拜望卞先生,可惜卞先生年事已高,不方便接见我辈。在卞之琳先生从事诗歌创作60周年之际,袁可嘉撰文《略论卞之琳对新诗艺术的贡献》,其中谈到他在西南联大读卞之琳的诗爱不释手,事隔半个世纪,重读卞先生的诗仍然感到当年初读时的强烈喜悦。卞先生去世后,袁可嘉不顾高龄,在女儿袁晓敏陪伴下,从美国坐轮椅赶回参加追思会。我特地从湖南赶到北京与之相聚,那也是我们师徒最后的相聚。

袁可嘉早期沉浸于英国19世纪的浪漫主义诗歌,诵读拜伦、雪莱、济慈、华兹华斯等人的作品,深受感染,以为天下诗歌至此为极。他自己也学着写些青春期感伤诗。大学期间,袁可嘉的兴趣从浪漫派文学转向了现代派文学。他评述说:“我最初喜爱英国浪漫主义和徐志摩的诗,1942年以后接触到西方现代主义文学,卞之琳的《十年诗草》和冯至的《十四行集》,觉得现代派诗另有天地,更切近现代人的生活,兴趣就逐渐转移。我学习他们的象征手法和机智笔触,力求把现实与象征和机智两种因素结合起来,使诗篇带上硬朗的理性色彩。”也是在1942年,除了读到卞之琳的《十年诗草》和冯至的《十四行集》外,袁可嘉还读到美国意象派诗歌和艾略特、叶芝、奥登等人的作品,感觉这些诗比浪漫派要深沉含蓄些,更有现代味。当时校园内正刮着一股强劲的现代风,就这样,他的兴趣由浪漫派文学逐渐转向现代主义。此时的代表作主要有《沉钟》(《文艺复兴》1946年第2卷第1期)。这首诗写得沉郁雄健,初读很难设想是出自一位二十几岁的年轻人之手。

沉钟

让我沉默于时空,

如古寺锈绿的洪钟,

负驮三千载沉重,

听窗外风雨匆匆;

把波澜掷给大海,

把无垠还诸苍弯,

我是沉寂的洪钟,

沉寂如蓝色凝冻;

生命脱蒂于苦痛,

苦痛任死寂煎烘,

我是锈绿的洪钟,

收容八方的野风!

这首诗抒发了青年诗人的历史沧桑感,他将自己喻为沉寂的洪钟,置于横穿亘古的时空之中。

三

袁可嘉的诗创作与其诗学主张密切相关,青年时期,袁可嘉就表现出评论家的锋芒。1946年冬到1948年底,在《诗创造》和《中国新诗》上发表诗歌和诗学观点,在当时文坛颇有影响。他与当时分散于南北各地的其他八位青年诗人王辛笛、陈敬容、杭约赫、杜运燮、穆旦、郑敏、唐祈、唐湜,虽然各自创作,但在理论上遥相呼应,“追慕英国邓约翰以降的玄学诗风,强调形式上的传统格律与风格上的虚实相生,艺术科学相逼,感性知性兼通”(余光中语)。“文革”结束后,他们发现自己过去的诗歌还可以为新一辈诗人提供借鉴,于是相约出一本诗集。王辛笛说:“我们知道自己的位置,我们不是鲜花,就做一点绿叶吧,九个人就九叶吧。”于是他们每个人挑选出几首自己40年代创作的诗,1981年出版了《九叶集》,之后他们也就被大家称为“九叶诗派”了。

在编辑《九叶集》时,这些诗人公推袁可嘉作序,袁可嘉在序中称:“这些作品是四十年代中国的部分历史的忠实记录。九位作者作为爱国的知识分子,站在人民的立场,向往民主自由,写出了一些忧时伤世、反映多方面生活和斗争的诗篇。内容上具有一定的广度和深度,艺术上,结合我国古典诗歌和新诗的优良传统,并吸收西方现代诗歌的某些手法,探索过自己的道路,在我国新诗的发展史上构成了有独特色彩的一章。”又明确指出,这些诗人“由于对诗与现实的关系和诗歌艺术的风格、表现手法等方面有相当一致的看法,在风格上形成了一个流派”。他还评价了这些诗人的艺术风格和鲜明个性:“穆旦的凝重和自我搏斗,杜运燮的机智和活泼想象,郑敏塑像式的沉思默想,辛笛的印象主义风格,杭约赫包罗万象的气势,陈敬容有时明快有时深沉的抒情,唐祈的清新婉丽的牧歌情调,唐湜的一泻千里的宏大气派与热情奔放。”这篇序言,自然成为研究“九叶诗派”的第一篇论文,但袁可嘉对自己的创作只字未提。

1947年,袁可嘉在北京大学任教期间

对于“九叶诗派”这个比较特殊的群体,《中国现代文学史》给予了高度评价:“九叶诗派强调反映现实与挖掘内心的统一,诗作视野开阔,具有强烈的时代感、历史感和现实精神。在艺术上,他们自觉追求现实主义与现代派的结合,注重在诗歌里营造新颖奇特的意象和境界。他们承接了中国新诗现代主义的传统,为新诗的发展做出了贡献。”他们的诗对后来的舒婷、北岛、顾城等一批诗人产生过重要影响。

《九叶集》,江苏人民出版社1981年7月初版本

作为“九叶派”诗人,袁可嘉的第一首诗《死》,是为悼念重庆大轰炸中的牺牲者而作,发表在1941年7月的重庆《中央日报》上。第二首诗是歌颂抗战的浪漫主义作品《我歌唱,在黎明金色的边缘上》,发表在1943年7月7日香港《大公报》上,后由他的老师冯至发表在昆明《生活周报》副刊。至1948年,袁可嘉在沈从文、朱光潜、杨振声、冯至等主编的报刊上发表了《沉钟》《岁暮》《空》《无题》《冬夜》《进城》《上海》《南京》《旅店》《难民》《出航》《母亲》《墓碑》等20余首新诗,这些诗后来都选入了《九叶集》。

有研究者这样评论袁可嘉的诗:“在内容上切近社会现实,真实反映了反动统治的黑暗腐败,以及民众的悲惨生活;在艺术上,则借鉴了西方现代主义象征、通感等手法,追求多层次的含义;其诗的语言机智、冷隽、幽默。由于知性这一九叶派诗人共同的特点,使袁可嘉的诗蕴含深邃的思想,使他能更加深刻地揭露当时社会的反动本质。”(刘士杰语)“袁可嘉早期的代表作《沉钟》《空》《岁暮》《墓碑》体现了这个阶段自身的空灵飘忽哲思的特点,抒发对生命的沉思,内在的体验、自省的探求。”(王圣思语)

四

1945年抗日战争胜利结束,次年5月西南联大完成了八年育人三千的光荣使命,宣告解散。北京大学、清华大学、南开大学分别迁回北京、天津。10月间,袁可嘉由恩师袁家骅推荐,被聘为北京大学西语系助教,担任大一英语课的教学工作。在教书之余,他有更多时间从事新诗创作和新诗理论研究。1947年和1948年两年间,袁可嘉进入了生平第一个创作旺盛期,在由沈从文、朱光潜、杨振声和冯至主编的报刊上发表新诗20余首和一系列关于新诗现代化的评论文章,倡导新诗走“现实、象征和玄学(指幽默机智)相综合的道路”。1947年,诗人陈敬容与袁可嘉通信,约北方青年诗人(穆旦、杜运燮、郑敏、马逢华等)为他创办的《诗创造》《中国新诗》撰文写稿,这个南北串连就是“九叶诗派”的肇始。袁可嘉这一时期的评论文章曾以《新批评》为名,收入朱光潜主编的诗论丛书,因战乱关系,稿件在寄投途中丢失,直到1988年才结集成《论新诗现代化》一书,由北京三联书店印行。此书被誉为是“九叶诗派”的诗学纲领,是“五四”以来我国现代主义诗学发展中的一个重大突破。

1950年夏,袁可嘉调离北大,在中共中央宣传部《毛泽东选集》英译室任译校员。“毛选”英译是中国翻译界的汉译英经典之作,是老一辈翻译家集体智慧的结晶,其中也凝结了袁可嘉先生的一份心血。“这时期,我认真地学习了毛泽东著作和一部分马列主义经典作品,思想上大有长进;在翻译业务上,又得到著名学者钱锺书先生的指导,也颇有提高。”他与钱锺书先生一起翻译《毛泽东选集》1—3卷,同时参加翻译工作的还有金岳霖、王佐良、郑儒箴、浦寿昌等。对这段工作经历,袁可嘉在自传中一再提到“在翻译业务上,得到了著名学者钱锺书先生的指导”,后来在英译杨朔的《三千里江山》时,他又一次提到“经钱锺书先生修改”,对英译陈其通的剧本《万水千山》一事,他在自传中也表示要感谢“英国专家修改”。由此可见,袁可嘉一方面在英译方面颇有贡献,另一方面是谦虚的为人和谨严的译风。他的严谨治学态度还可以从他在“毛选”翻译期间所写的四篇翻译论文中看出,如在《论译注和加注的原则》一文中,仅就是否加注和如何加注这个问题,他就在该文中做了洋洋大论,并提出切实可行的六条原则。

其实,袁可嘉最早搞翻译是在西南联大读书时,曾应英国教授罗伯特·白英的要求,翻译了几首徐志摩的诗,发表在《当代中国诗选》(1947)上。但“专门从事翻译则在五十年代的最初六年,以后以研究为主,翻译是副业了”。1955年1月20日,袁可嘉和在原第四机械部十局做俄文翻译工作的程其耘结婚。同年11月14日得长女袁晓敏,1957年3月9日又得次女袁琳。一家人住在北京西城象来街一所晃动不已的危楼之上。程其耘体弱,不堪家务重担,但为了丈夫的工作,毅然于1957年退职,从此一心照顾家庭,含辛茹苦,乐此不疲。

1955年,袁可嘉、程其耘夫妇

作为著名的翻译家,袁可嘉对英诗汉译有着自己的观点。他说:“我以为比较明智的办法是宽严有度,不作绝对化的追求,在影响译文流畅或风格表现时,宁可在形式上做点让步。”他告诫译诗者要避免两种做法:一是语言一般化,即“以平板的语言追踪原诗的字面,既不考虑一般诗歌的应有特点,也不照顾个别诗人的语言特色,结果既不能保持原诗的真正面貌,更谈不上传出原诗的神味”。二是语言的“民族化”,把外国诗歌汉译成整齐划一的中国五言、七言或者中国民歌,这样虽有诗意,但经常导致削足适履,矛盾重重。袁可嘉举例说:“译的是美国歌谣,那又怎样把美国的民族性‘民族化’过来呢?如果硬要民族化,便是改成中国化的东西了,结果作品不伦不类,甚至庸俗化。”1986年,他应聘到香港讲学与访问,作了一篇题为《译坛近况和译诗问题》的报告。香港《明报周刊》的记者就翻译方面的问题专门采访了他,记者问他:“究竟译诗时,有什么原则可跟随?又有什么地方要注意的?”他回答说:“这其中并没有特定的原则和标准,简单地说,就是忠实地把原文的精神、风格、内容传达过来。首先要明白是艺术性的翻译,不是技术性的,所以不是逐字逐句地译过来就算。一切要看对象。”此外,他对英诗汉译的理论探讨深入具体,切中时弊。如,他针对几十年来我国对西方自由体诗的翻译问题及对我国新诗创作所带来的影响,发表了《自由体诗可以自由地译吗?》一文。该文首先探讨自由体诗本身的特点及其规律,并提出翻译原则:“既然自由体诗具有这样一种两重性,作为一种诗体有相对(于格律诗)的自由。作为一种诗,又并无特殊自由。我们译它时也只能亦步亦趋,在它自由时自由,在它不自由时不自由(有时它不自由,我们要点自由,那不是出于无知,便是出于无奈,不得已也)。这就是说,由于译作得处处以原作为准,译者除了有跟着作者走的自由之外,是谈不上别的自由的。”袁可嘉从事诗歌翻译达几十年之久,仅英诗汉译这一项就成绩斐然,硕果累累,受到译界的交口称赞,他出版的翻译诗集有:《天真之歌·布莱克诗选》(与查良铮等合译,人民文学出版社,1957),《米列诗选》(新文艺出版社,1957),《彭斯诗抄》(新文艺出版社,1959),《英国宪章派诗选》(上海译文出版社,1960),《美国歌谣选》(外国文学出版社,1985)等。

经过自己多年的译诗实践,袁可嘉深有体会地说:“我译诗有自己的想法,我不强求形式上的亦步亦趋,而力求传出神韵,念来有味,但也不主张脱离原诗体式,随意乱译。”他还说:“翻译诗歌不是一种不可能的传达方式,而是一种不完美的传达方式而已,翻译工作者和文艺工作者一样,所追求的是要超越那不完美的境界。”如斯所言,他正是这样不懈地追求着。

五

1957年春,袁可嘉经恩师卞之琳的引荐,调入中国科学院,任社会科学部文学研究所西方文学组助理研究员,正式开始从事英美文学的研究和翻译工作。不久后,反右运动开始,袁可嘉因“右派言论”受到审查,于1958年10月下放到河北建屏农村接受劳动锻炼。也是在那个冬天,袁可嘉拾起牛津版《彭斯诗选》,觉得诗中的情调和其当下的境遇很吻合,因此译出了七十余首,编成《彭斯诗钞》,由上海新文艺出版社印行,正赶上1959年彭斯二百周年诞辰的纪念活动。1963年以后,袁可嘉接连参加了三期“四清”运动,先后到过安徽寿县、江西丰城和北京郊区门头沟的农村工作。业务工作完全陷于停顿。但1964年他还在《光明日报》上发表了一篇引起争议的文章《拜伦和拜伦式英雄》。1964年7月原属文学研究所的外国文学部分独立组成外国文学研究所,实行“下乡建所”,袁可嘉随全所人员到安徽寿县九龙公社参加“四清”运动,接着又去江西丰城搞了半年。1966年5月再赴北京郊区门头沟参加“四清”,还未及进村,文化大革命开始,又回城投入运动。1970年7月随外文所到河南息县东岳公社“五七”干校,参加体力劳动,次年回明港,投入清查“516”的运动。1973年,袁可嘉因接待原西南联大老同学、美籍作家许芥昱来访,被诬陷为犯有“为美国间谍提供情报的反革命罪行”,遭到公开批判,在单位接受监督劳动,每天打扫厕所,这桩冤案直到1979年秋才获平反。袁可嘉在回顾自己的学术经历时说:“我有15年之久(1965—1979)搁下了笔杆,构成写作生涯中的一片巨大的空白,而那正是我44—58岁的成熟年代,想起来是太可惜了。”

1997年冬,袁可嘉与恩师卞之琳(左二)及江枫、全发鑫合影于卞宅

1981年2月,袁可嘉与恩师沈从文(中)、同学许芥昱在美国

1992年9月7日,袁可嘉邀请余光中(右)到家中做客

1979年,袁可嘉迎来了学术上的第二个春天。在大学毕业33年以后,袁可嘉成为副研究员,并兼任中国社科院研究生院外文系副教授,讲授西方现代派文学,带硕士研究生。1983年袁可嘉被评为研究员,兼任研究生院教授和博士生导师。时距1946年他开始当北大助教,已有37年。此后,袁可嘉继续为译诗,研究现代派,讲课,带研究生而忙碌,直到1987年12月办理退休手续,后因带博士研究生,续聘至1996年。这一段时间,是袁可嘉学术生涯的鼎盛期。他在自传中写道:“回想起来,1979-1991的12年间是我一生中思想最活跃、产品最多、社会活动最频繁的年代。这首先要归功于改革开放带来的有利环境和社会各界对我的鼓励支持。”

我正是在这段时间里有幸结缘袁可嘉先生。1989年10月,全国文学翻译研讨会在湖南师范大学召开。经老翻译家刘重德先生介绍,我认识了在大会做主题发言的袁可嘉先生。第一眼看到先生,并不像我想象中的那么伟岸,而是一位个子不高、安静、慈祥的长辈,给人印象最深的是他圆圆的大脑袋和闪烁智慧的宽阔额头。先生那次报告题为《新时期现代外国文学翻译工作的成就与问题》,影响了我一生的学术方向。1993年我有幸考入中国社科院研究生院攻读英美文学博士生,师从袁可嘉先生,这样我们成为真正的师徒了。三年博士生学习阶段,我与先生见面多是在社科院上班时间周二或周四,我既可以去外文所图书馆查资料,又可以请教先生和其他老师。有时周末先生邀我与博士同学彭宇到他家聚聚。先生待我如他自己的孩子,他跟陌生人话不多,有时还可能会出现沉默而导致尴尬。他跟我在一起却有话讲,除了谈学问外,还谈谈文坛往事。我现在还经常梦见:夕阳西下,从社科院大楼下班回家,我们师徒两人并肩走在建国门内大街的路上,边走边谈学问。我读书期间,社科院可谓名家云集,简直有如一部活生生的中国现代文学史,赫赫有名的人物如钱锺书、冯至、何其芳、卞之琳、罗大纲、杨绛、李健吾等,皆在此工作,袁可嘉先生与冯至先生同住在一栋楼。袁先生带我参加学术会议时,还为我介绍认识北外的王佐良先生、北大的李赋宁先生。我博士答辩时,先生请李赋宁先生做答辩主席。事后李赋宁先生跟我说:“我这把年纪很少出来主持答辩,但看了你的论文,还有袁先生的面子,我很高兴来。”先生称李赋宁先生为老师,我当时纳闷:两位先生年龄相差不大,李先生怎么会是袁先生的师辈?先生告诉我,他当年在西南联大读书时李先生教过他法文。我的博士论文选题“T.S.艾略特研究”也是先生亲自定的,后来经修改后出版,先生非常高兴,亲自作序。每当我翻看他用钢笔给我写的几千字的序言,泪水就不禁夺眶而出。

1996年6月,本文作者蒋洪新在博士论文答辩会后与袁可嘉先生交流

先生是公认的“在中国新诗和西方现代派文学交融借鉴过程中,介绍最早、成果最多、影响最大的中国学者之一”。在20世纪80年代初期,由他策划、组稿并主编的《外国现代派作品选》的问世,真可谓石破天惊,在中国的学术界“造成震撼性、爆炸性的影响”,为中国作家的创作提供了新的视野。这部书“主要选择第一次世界大战以来欧美、日本、印度等国属于现代派文学范围内有国际影响的十个重要流派的代表作品,以流派为经,时代为纬,分编为四册十一个专辑。第一册包括后期象征主义、表现主义、未来主义;第二册包括意识流、超现实主义、存在主义;第三册包括荒诞文学、新小说、垮掉的一代、黑色幽默;第四册包括虽不属于某个特殊的现代派,但有过较大影响,属于广义现代派的作品”。各辑附有流派述评和作者小传。全书共四册8本,300万字,上海文艺出版社以5年时间出齐。先生为该书精心撰写的长达二万字的《前言》,既标志着他对现代派的研究走向成熟,也奠定了他的学术地位。

对这部书,先生自己非常满意,他在自传中说:“由于此书是建国以来第一次引进现代派文学,切合当时社会需要,编选得较为系统,较为精当,译文质量较高,出版后有相当影响。”“九叶派”研究专家蓝棣之认为:“《外国现代派作品选》对于中国文学艺术在当代的转型和发展,对于当下的学术研究,其影响不仅是巨大的,而且是全局性的和整体性的。”2008年,在深圳举办的“三十年三十本书”评选中评出在改革开放三十年中对中国特别是对中国知识界影响较大的三十本书,本书榜上有名。

作为外国文学研究专家,他还编著出版了《现代英美资产阶级文学理论文选》(主编,作家出版社,1961),《现代派论·英美诗论》(中国社会科学出版社,1985),《现代主义文学研究》、(上下册)(主编,中国社会科学出版社,1989),《欧美十大流派诗选》(主编,上海文艺出版社,1991),《欧美现代派文学概论》(上海文艺出版社,1993,获外国文学优秀图书一等奖,系国内第一部详细论述欧美现代派文学的专著),以及《半个世纪的脚印:袁可嘉诗文选》(人民文学出版社,1994)等,许多书还多次重版,深受欢迎。

六

先生的长女袁晓敏1982年赴美留学,后留在美国发展。1991年,夫人程其耘也过去那边照顾。1996年,次女袁琳一家也移居美国纽约。但是,已经办理了退休的先生一直放不下手头的工作,放不下自己的学生,一再推迟去美行程,选择了留在北京继续工作。直到1997年秋,最后一批博士生毕业,先生才在家人的一再要求下同意到美国与妻女团聚。那一年先生已是77岁高龄,不能一个人独自在北京生活了。到了美国,他仍不忘学术研究,每月去哥伦比亚大学东亚图书馆看书,补读中西名著,修改自己已出版的全部著作,并完成四卷本《袁可嘉文集》。

2003年9月18日庆贺袁可嘉先生82岁生日,全家合影

先生说:“年轻时在北京做美国梦,一心想来美国进修;如今老了却在纽约做中国梦,夜夜想着北京。”在美国,先生一方面享受了难得的家人团聚的温馨时光,另一方面心中难免对国家和家乡的浓浓思恋。晚年他最爱听的是李叔同作词的《送别》。有一次,程其耘为他弹奏这首曲子,躺在卧室床上的先生听到就随声唱了起来:“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”唱毕,先生动情地说:“这是李叔同写的词,写得好哇!”想必这歌也唱尽了先生晚年的心境,唱尽了对师生好友的眷眷之情。

2008年11月8日,袁可嘉先生于美国去世,享年87岁。他曾在1988年8月写下《茫茫》一首诗,诗中写道:“生也茫茫,死也茫茫,宇宙洪荒,我将何往?我将何往?地狱?天堂?我将何往?火化?水葬?何处我来,何处我往,青山绿水,皆我故乡。”他晚年与家人团聚美国,后又逝于异邦,但他的诗文没有国界,正所谓“青山绿水,皆我故乡”也。