1963年,夹缝中诞生的《红日》

2018-01-24杨庆华

杨庆华

孟良崮战役胜利结束的第二天上午(一九四七年五月十七日),在我们住村口头,我看到从山上抬来的张灵甫的尸体,躺在一块门板上。当时,我有这样的想法:从去年秋末冬初,张灵甫的七十四师进攻涟水城,我军在经过苦战以后,撤出了阵地,北上山东,经过二月莱芜大捷,到七十四师的被消灭和张灵甫死于孟良崮,正好是一个情节和人物都很贯串的故事。后来,我有过把这个故事编织写成文章的想头。

这是1959年作家吴强为小说《红日》修订本写的序言。1957年,吴强创作的长篇小说《红日》由中国青年出版社初版发行。1960年1月,时任上海电影局局长的瞿白音征得吴强的同意,着手将《红日》改编成电影剧本。吴强同意上海天马电影制片厂(以下简称“天马厂”)拍摄《红日》,条件是由汤晓丹执导影片。汤晓丹没有读过《红日》,他花了半个月时间,把小说看完,心里并不轻松。汤晓丹担心瞿白音没有经历过战争生活,改编的剧本质量是个未知数。瞿白音提出去北京征得中央电影局的批准,副导演汤化达提出去北京找军委首长谈改编意见。于是,汤晓丹、瞿白音、汤化达三人坐火车到了北京。采访的第一位部队首长是皮定均司令员。皮定均参加过涟水、莱芜、孟良崮三个战役,小说《红日》中副军长梁波的原型就是皮定均。皮定均对汤晓丹等人说:“拍军事题材影片,如果不写毛泽东军事思想就没有价值。《红日》小说里撤退写的太多。从涟水到山东打张灵甫,要突出毛泽东军事思想精华。敌人打涟水,弹药、粮食、油料准备了很多,结果我们不在那里打。敌人只好跟着我们走,搬运物资,消耗很大。战线拉长,没有水路,对他们很不利。……涟水失守,主要是张灵甫的部队有榴弹炮,火力很猛,加上我们原来的队伍七战七捷后有自满情绪。当部队集中在‘走廊式的地带’时,情绪就更低。小说的缺点,是用狭隘的观点看问题,认为是失利,其实应该说,是敌人欠了我们一笔血债,乌云是暂时的。这样才能突出毛泽东战略思想。”皮定均的意见,瞿白音并没有全盘采纳。在改编提纲里,依然写了涟水战役的失利。汤晓丹在后来的分镜头剧本中,也描写了我军在涟水吃了败仗。就在影片即将开拍时,汤晓丹收到南京军区副司令员王必成的一封亲笔信,内容是:“描写涟水战役,必须是我们主动战略撤退。小说写了真实,不但战士内部反映不好,大家对作者也持批评态度。小说搬上银幕,如何写涟水战役是原则问题。”王必成是小说《红日》中我军最高指挥官沈振新军长的原型,在解放战争中,任华东野战军第六纵队司令员,曾率部参加了涟水、莱芜、孟良崮三个战役。王必成的意见,汤晓丹不得不考虑,只好修改剧本,但这让小说作者吴强不满意。汤晓丹回忆:“吴强对电影不正面真实反映涟水战役的失利有看法。小说中他写了涟水败仗,许多人持批评态度。但他力排众议,就是不改。有时,我们一起去听部队首长意见,每当有人提出涟水只能写战略撤退而不是打了败仗撤退时,他心里都很反感。散会后,他一直叮嘱我,‘不要听他们的’。”让汤晓丹左右为难的,还有来自文化部中央电影局局长陈荒煤的意见。陈荒煤主张写人在战争中的命运,毛泽东军事思想只能退到后景表现。陈荒煤对瞿白音写出的第二稿,明确提出:“我的意见,以沈振新为主,其他人物全为次。战争退到后景,一头一尾表现一下,中间全虚掉,保留小说精华。”汤晓丹在各方意见的夹缝中,最终选择按军队领导的意见改编和修改剧本,回避了原小说所写的:涟水战役实际上是一次解放军吃了败仗的历史事实,而改为“主动撤退”。汤晓丹这样解释原因:“为什么没有根据文化部的要求改本子呢?道理很简单。军事题材,军委最有发言权。再说,如果不按其旨意办,没有办法动员军队参加拍摄。”

《红日》剧本中,引起广泛争议的还有“石东根醉酒纵马”一场戏,这场戏原是小说《红日》中的一个片断。莱芜大捷,连长石东根醉酒纵马,受到军长沈振新的严肃批评:

沈振新忍耐不住,恼怒地说:

“你看你那个形象!”

石东根猛一抬头,看见军长坐在山坡上。

“军长在这里!”他这时候才下了马,向军长姿势不端正地敬着礼,面带微笑地说。

沈振新没有还他的礼,石东根的手在额角上停了好久才放下来。他的心情开始紧张了,两只眼睛望着地上,脑子里也就推起磨来。

“我问你,你是共产党还是国民党?”沈振新问道。

石东根转过脸去,侧向着沈振新,规规矩矩地站立着,没有回答。

“我再问你,你是解放军还是蒋介石匪军?”沈振新的声调提高起来,语音里的恼怒情绪更加明显。

石东根的头低了下来,垂下了两只手,马鞭子跌落到地上。

“我还要问你,你是美国人还是中国人?你觉得美国装备威风吗?戴在头上穿在身上神气吗?你觉得光荣,我看是可耻!”

(《红日》,中国青年出版社2004年4月第三版,第214页)

瞿白音在改编时,对“石东根醉酒纵马”这个片断做了大的改动与发挥,加强了人物性格的刻画:

马蹄声响起,沈军长转头看望。

石东根骑着马,手执战刀,刀上挑着国民党军官的大檐帽疾驰而过。沈军长望着这个骑马奔驰的人远去。

石东根骑着马又一次疾驰而过。沈军长的马受惊闪在路旁。

沈军长:“是什么人啊?”

警卫员:“石连长。”

沈军长:“你喊他回来。”

警卫员奔去。

石东根纵马疾驰而来。警卫员奔上拦阻。

警卫员:“下来,下来,下来,石连长!”

石东根马不及停,又疾驰而过。

警卫员赶去。沈军长跨下马来。

石东根的马停了下来。警卫员追上。

警卫员:“下来、下来、下来呀!”

石东根举起战刀,吓唬警卫员。

石东根:“小鬼,拦我干什么?啊,哈哈哈。”

警卫员:“下来,下来!”

沈军长:“下来吧!”

石东根见是军长,翻身下马。踉跄地走向军长。

沈军长:“看看你这副样子。”

石东根:“我喝多了。”

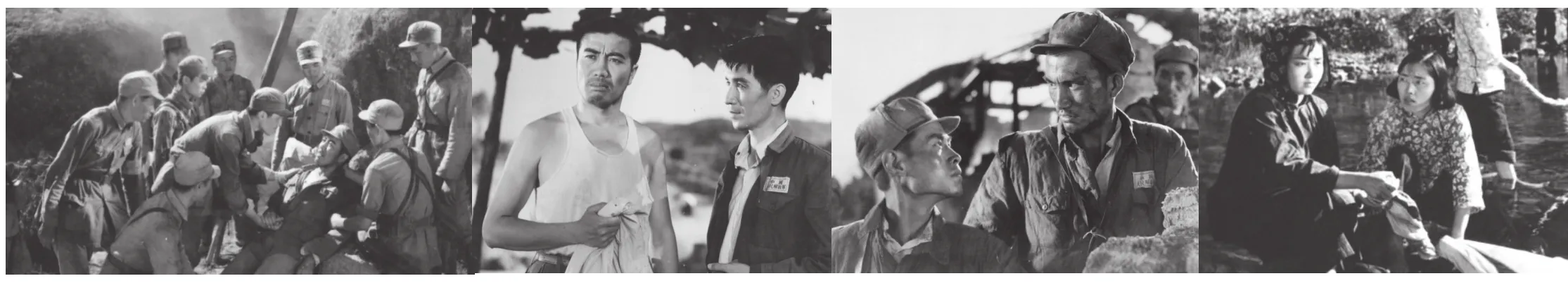

电影《红日》剧照

沈军长:“打了胜仗应该高兴,你们连打的不错,有功。”

石东根(脚步踉跄):“军长,这把刀是个大官的,不坏。我还缴了个表,往后打仗不会耽误时间了。”

石东根举起腕上的表给军长看。

沈军长:“可是有了这么一点小小的成绩,就这样得意忘形,让胜利冲昏头脑吗?那就危险!”

石东根挨了军长的训斥,酒已醒了一半,丢弃了国民党军官帽,把马刀插在地上,整理零乱的军装。

1960年8月12日,“天马厂”党委组织讨论《红日》第二稿时,提出“石东根醉酒纵马”这场戏让人不舒服。8月31日,《红日》剧本第二稿讨论会上,江苏省省委书记江渭清发言:“石东根醉酒了骑马,拍成电影不好。”南京市长彭冲发言:“石东根骑马像美国兵。草包。他高兴了,在屋里发酒疯都可以。”江渭清和彭冲在解放战争时期曾是华东野战军第六纵队的高级将领,率队参加过莱芜和孟良崮战役。“上影厂”党委和部队领导的意见是删掉“石东根醉酒纵马”,但瞿白音和汤晓丹极力想保留这场戏,并拍出了样片。

石东根的饰演者是上海戏剧学院实验话剧团的杨在葆,他回忆说:

1959年,我在上海戏剧学院表演系上四年级。为庆祝上海解放十周年,学校排话剧《上海激战》,我演连长。老师认为演得不错。毕业后我留校,在学院的实验话剧团演话剧,主要是配合学院的教学。一年后,1960年的一个夏日,我正在学院小剧场看排戏,一个人走过来叫我的名字:“杨在葆!”这个人穿着很讲究:笔挺的裤子,没有边的皮鞋。我问:“你是哪儿的?”他说:“我是‘天马厂’的。我们要拍电影《红日》。你以前在话剧里演过连长,有人推荐你,我们想请你去试戏,等会儿我会和你们学院领导谈。”我听了很高兴,后来才知道这个人是《红日》的副导演汤化达。第二天,我在学院门口乘坐45路公共汽车到了“天马厂”,见到导演汤晓丹、摄影师马林发、副导演汤化达。他们和我谈了一个小时,让我明天试妆。当时我正在学院排话剧,头发留的很长。试妆时,剃了光头。试完妆,接着到上海郊区试一段戏。

杨在葆试的一段戏是部队上早操时,石东根对解放战士的训话。汤晓丹的分镜头剧本是这样写的:

石东根走到战士跟前,依次检查战士的装备。他在解放战士马步生前站定。

石东根:“叫什么名字?”

马步生:(立正)“马步生。”

石东根把马步生戴着的一顶国民党军的士兵帽拿了下来,伸手摘下“青天白日”的帽徽。

石东根把帽子给马步生戴好后,走到部队面前,举起“青天白日”的帽徽。

石东根:“这是什么?国民党反动派是我们的敌人,是全国人民的敌人。现在你们解放了,是光荣的中国人民解放军战士。你们应该把枪口掉过去,对准国民党反动派,对准蒋介石,狠狠地打,彻底的消灭他们。”

杨在葆回忆:“试戏后让我看样片,一看,我心就凉了,越看越不行。汤晓丹却说:‘蛮好蛮好’我回学院后就跟我们的支部书记说了,我说我不能去演。支部书记问我为什么,我说我演的太凶了,不像解放军,像军阀。别毁了人家的片子。后来‘天马厂’又叫我过去,我对汤晓丹说:‘我不合适,不像解放军。’汤晓丹问我‘你觉得怎么演才像解放军?’我说:‘八一厂演员高宝成演电影《上甘岭》中的张连长像解放军,我感觉那个好!’汤晓丹说:‘解放军形象有各式各样的,像你演的这个形象怎么就没有呢?石东根给解放战士训话,怎么能和颜悦色呢?!我觉得你演的这个军人气质蛮好的。’汤晓丹决定,石东根这个角色就由我演。”

影片开拍前,杨在葆到上海横沙岛下部队体验生活,跟着战士们上操,学习拼刺刀。杨在葆对体验生活的情景记忆深刻:

1960年11月,横沙岛和崇明岛的驻军举行联合军事演习。崇明岛的驻军演习登岛,横沙岛的驻军演习防御。演习开始,我端着枪,跟着战士跑。战士趟水过河,我也跟着趟水过河。累得要死。一个月下来,脱了一层皮。正是困难时期,八个人一盆稀饭。

影片《红日》集中了“天马厂”最优秀的演员:张伐饰演军长沈振新;高博饰演丁政委;中叔皇饰演朱参谋长;康泰饰演团政委陈坚;舒适饰演国民党军中将师长张灵甫。对于塑造张灵甫这个人物,瞿白音和汤晓丹冒了很大风险。小说里张灵甫出场较晚,用的笔墨也不多。编剧瞿白音让张灵甫的出场提前了,加大了戏份。导演汤晓丹和演员舒适以“俊扮”的审美态度来处理这个人物,塑造了共和国建立初期“十七年”电影中最接近真实的国民党高级将领形象。

让我们回顾影片开头的一场戏:

国民党74师车炮人马进占涟水城。涟水城的宝塔屹立在烟尘滚滚的战火中。张灵甫、董参谋长和黄旅长、周旅长走到塔下。新闻处陈处长、王副官正在为他们照相。

黄旅长:“陈处长!这宝塔一定要拍进去。这是我们师长的纪功碑呀!”

陈处长:“好的。”

陈处长拿着照相机在对画面。

陈处长:“师长!您再站高点。”

张灵甫跨上台阶一步。张灵甫、董参谋长、黄旅长、周旅长站立塔下。画外照相机“咔嚓”一声。

舒适饰演的张灵甫,一副绅士派头:墨镜、手杖、白手套,外加一袭黑色斗篷。为什么要“俊扮”这个“王牌军”的首脑?舒适回忆:“张灵甫平时生活中一丝不苟,不是随随便便的普通军人。这个人物是反角,应该批判,但绝不能丑化,这就是我当时的想法。我在汤晓丹导演主持的创作讨论会上正式表过态:拍这部电影一定要实事求是,不管国民党还是共产党,张灵甫首先是个军人,而且是抗日名将,打仗非常勇敢。我绝对不能把这个角色往丑里演,不能让人觉得他窝窝囊囊的。只有把国民党表现得很强,共产党把他打败才显得更强、更难得。汤导演不响,没有否定我的观点,那我就认为他是默认,便按照这个路子实施了。但这个‘度’很难掌握。批判得过了,就是丑化,不批判,就是美化……”

为了演好张灵甫,舒适专门到南京军事学院采访张灵甫的参谋长魏振钺,查阅了大量有关张灵甫的资料。舒适将这些资料带回上海,交给汤晓丹。汤晓丹看完这些资料,给自己定了一个目标:将来拍摄时双方军事首长都要表现出“指挥若定”的风度。但这个目标汤晓丹不敢跟别人讲,否则会找来麻烦,电影肯定拍不成。

从1960年1月到1961年5月,编剧瞿白音和导演汤晓丹日夜忙着听意见,瞿白音翻来覆去写了五稿文学剧本,汤晓丹也分了五次“分镜头剧本”。上海电影局和上影厂党委认为不能再拖了,通过了第五稿《红日》剧本。1961年6月中旬,摄制组奔赴外景地,《红日》正式投入拍摄。

小说《红日》中的孟良崮地处山东临沂,主峰海拔575米。在考察外景地时,汤晓丹和影片的军事顾问都认为孟良崮地势险峻,不适合拍摄。后来,摄制组在山东栖霞选中海拔不高,形状酷似孟良崮的牙山作为外景地。当时正值三年自然灾害时期,汤晓丹在日记中写道:“那里全是山区,到处是大石头。当地老百姓诉苦说,本来就五谷不生,靠吃救济粮过日子。全国都闹灾荒,救济粮也断了。大家把公路边的大树小树上的皮都刨下来当饭吃。从我们住的地方远看去,都是光秃秃的,地上看不见一根青草。”济南军区调拨部队协助拍摄。拍摄时,漫山遍野都是军人。信号枪一响,战士们向山上冲去。汤晓丹喊:“停。”然后说:“很好,再来一遍!”几个饰演解放军的演员向山上冲了几步就跑不动了。他们对汤晓丹说:“我们肚子里没食儿,跑不动啦!”汤晓丹不为所动:“不行!再来一遍!”

杨在葆对外景地的拍摄往事记忆深刻:

1961年6月至11月,我们一直在栖霞桃村拍外景。每天最多拍10个镜头。上山拍戏,大家都帮着拿道具和摄影器材。导演也是如此。那个年代,人们的精神面貌都是向上的,以吃苦奉献为荣。我们带去了两个炊事员,天天给我们做窝头。吃窝头就算不错了,当地老百姓的情况更差。我看见那里的孩子爬到洋槐树上够树叶吃。一些老乡给我们做群众演员,上山拍戏时带个小罐。我们问他们为什么带小罐,老乡说:“我们没有干粮,吃的都是汤汤水水。”老乡们看见我们吃窝窝头,说:“你们也吃这个?这都是我们没把生产搞好,害得你们也吃这个东西。”

为了度过饥荒,《红日》摄制组自力更生,在山上种地瓜、萝卜、辣椒、大葱……杨在葆回忆:“我们住的学校附近有一个池塘。夜里青蛙呱呱叫,我灵机一动,带着几个年轻人出去钓青蛙。回来大家一起动手清水煮青蛙。每人分到两只香气扑鼻的青蛙,好吃啊!”饥荒持续到1961年的11月,随着秋收结束,情况开始好转。

导演汤晓丹在日记中充满感情地记录了那段生活:“我们曾在一块收了花生的土壤上拍戏,潮湿的沙土偶尔还能看到几粒漏收的花生。眼尖手快的人,立即弯腰拾起来,剥得干干净净的,请大家品尝新鲜花生味。如果说花生的清香诱人,还不如说同行的亲情更温馨。因为是三年自然灾害时期,许多人没有吃的,脸都浮肿了,而今有了几粒白净的花生米,想到的也是朋友间的分享而不是独嚼。我们的演职员,在拍戏过程中吃过不少苦,当然也享用过稀有的美食。随着时间的消失,大都忘得干干净净,唯独胶东外景拍《红日》时地上捡起的几粒花生香,至今不忘,太珍贵了!”

1961年底,《红日》摄制组结束了在山东190天的外景拍摄,准备返回上海。胶东的老乡们把丰收的地瓜、花生、苞米塞到演员们的口袋里。杨在葆回忆当年的场景,无限感慨地对笔者说:“这就是胶东的老乡!饥荒的时候,他们吃树叶。刚刚有点儿收成,他们就拿出来给我们吃!胶东的老乡好啊!”

1962年8月,《红日》内景戏拍摄完成。8月23日,导演汤晓丹、副导演汤化达、制片沈锡元三个人带着刚刚完成对白的工作样片到北京中央电影局送审。由于上影厂根据第五稿剧本拍摄《红日》,事先并没有征得中央电影局的同意,而且中央电影局根本不赞成上影厂拍摄《红日》的视角,因此汤晓丹是“提心吊胆、诚惶诚恐”到了北京。文化部副部长夏衍代表文化部首先看了影片,发言说:

人物性格不连贯,陈坚、刘胜、石东根都是时隐时现,缺乏全剧贯穿。

石东根的思想转变也不显著,如能有发展就好了。

团长和政委之间的矛盾冲突不够。

阿菊这个人物中间很长,一段时间不见,唱歌的印象也不深,戏也断了。

人物淹没在战斗场面中。

……

夏衍也没有认可《红日》,接着是中央电影局审查。电影局局长陈荒煤的发言,还是压根儿不赞成以这样的视角拍摄,主张像苏联片《雁南飞》《一个士兵的颂歌》那样,写战争的残酷,而后唤起民众反对战争保卫和平。汤晓丹心底里认为陈荒煤的意见有一定道理,但这样拍摄,部队通不过。汤晓丹在8月23日的日记中写道:“文化部和电影局这么尖锐的意见,既在我们的预料之中,又出我的意料之外。这么明显,文武两条领导意见的对立、矛盾,太让我们无所适从,也无法回答。……心中暗中痛苦。”

汤晓丹带着样片回上海,向上影厂领导作了汇报,然后与瞿白音商量,根据北京的意见做出修改方案。得到上影厂批准后,开始补戏。补拍了98个镜头。12月底,修改后的《红日》样片再次送审北京,夏衍和陈荒煤的意见依然如故。拿不到电影局的通过令,意味着这部投资一百多万元人民币的《红日》将送进仓库做报废处理。一百多万元人民币,这在当时是个天价。就在影片遭“枪毙”的厄运即将降临时,出现了转机。陈毅看到了送审拷贝,说:“我看是好影片,可以在全军放映。”陈毅的一句话,文化部和电影局不得不给《红日》发“通过令”,“石东根醉酒纵马”这场戏也得以保留。

1963年10月,《红日》公映,反响强烈,红遍全国。与电影一起红遍全国的还有影片插曲《谁不说俺家乡好》:

一座座青山紧相连

一朵朵白云绕山间

一片片梯田一层层绿

一阵阵歌声随风传

哎 谁不说咱家乡好

得儿哟依儿哟

……

然而,《红日》上映后不到一年,1964年8月,中共上海市委对《红日》的批判就开始了。1964年12月,江青在中宣部召开的会议上提出《红日》等影片为“毒草影片”,应当公开批判。影片《红日》遭到批判的原因主要是“美化国民党”和“丑化解放军”,“人民解放军的连长石东根被写成跟土匪一样,‘鼠目獐头,龇牙咧嘴’;而双手沾满人民鲜血的国民党刽子手张灵甫,却被刻画得仪态大方、坚贞不屈”。“文革”时,江青给影片《红日》的罪状又加了一条:“涟水战役是违背主席指示的,(已经)七战七捷了,不按主席的电报干,还要再干,就打了大败仗。”杨在葆回忆:“在一次次批斗《红日》的编剧瞿白音时,我和舒适也一次次陪斗……直到1976年,我们才重返银幕。”

“文革”结束后,《红日》恢复上映。令人费解的是,1978年《红日》复审时,文化部电影局删剪了“石东根醉酒纵马”这个生动有趣的片断。1980年代,导演汤晓丹谈到影片《红日》时感叹:“如果时光倒流20年,我想我会主动到军委请求,重拍《红日》。”