民国时期的北京书风·宝熙

2018-01-22邹典飞

文/邹典飞

宝熙像

宝熙(1871—1942),清宗室,姓爱新觉罗,字瑞臣,号沉盦、独醒庵(取众人皆醉我独醒之意),北京人,隶属满洲正蓝旗。光绪十八年(1892)进士,历任翰林院编修、侍读、国子监祭酒、学部左侍郎、山西学政、宪政编查馆提调、总理禁烟事务大臣等职;辛亥革命后,历任大总统府顾问、约法会议议员、参政院参政等职。溥仪未出宫时,宝熙曾与陈宝琛、耆龄、袁励準等人奉命整理古书画。1924年,冯玉祥发动政变将溥仪赶出故宫后,摄政内阁组成“办理清室善后委员会”,宝熙即作为清室代表参与其事。抗战前夕,追随溥仪,出任伪满内务处处长等。著有《东游诗草》《工余谈艺》等。

宝熙在清宗室中地位较高,是清太祖努尔哈赤二弟穆尔哈齐十世玄孙。穆尔哈齐追随长兄努尔哈赤,四处征战,为爱新觉罗家族的兴起立下汗马功劳,世代贵显,门第鼎盛,后世族人多身居要职。穆尔哈齐的后裔经过近三百年变迁,家族中的一些成员从“以行兵出猎为喜”的骑射民族逐渐变成了汉文化较高的旗籍知识精英,宝熙即是其中的一员,他为光绪十八年(1892)壬辰科殿试二甲进士,是旗人中有科举功名者,同年与他金榜题名者,有日后的北大校长蔡元培、教育家唐文治、出版家张元济、藏书家叶德辉等。极为巧合的是,宝熙与光绪帝生辰为同一日,帝师陈宝琛在《贺瑞臣(宝熙字)六十寿诗》中有“竹所清风齐子固,伯坚生日协神宗”之句。宝熙与宗室宝廷同为清末满洲贵胄中学识较高者。在山西从政期间,宝熙极为欣赏就读于山西大学堂的徐森玉的才华,常邀请他鉴赏古物,一起探讨、考证、鉴藏这些藏品,为徐森玉后来走向文物鉴定道路奠定了基础。

宝熙工诗,精收藏,是享誉旧京的四大书家之一。他与北京琉璃厂的渊源很深,被尊称为“宝二爷”。居闲时常出入尊古斋、大观斋、式古斋等古玩铺,购藏铜器和古玉较多。宝熙善写匾额,宣统二年(1910),北京古玩商会成立,会长赵佩斋请他书写“北京古玩行商会”匾额。琉璃厂“韵古斋”“悦古斋”之匾额也请其书写。据琉璃厂老人陈重远记,光绪二十八年(1902)山东邹平人韩懿轩在琉璃厂开设悦古斋文玩处,请时任学部侍郎的宝熙题写“悦古斋”匾额,翰林袁励準书额,袁励準曾打趣地说“上有我袁励準的字,下有宝二爷写的匾,联之曰‘袁宝’(元宝之谐音),使悦古斋招财进宝”,据史料记载,旧京后门大街亦存有宝熙题写的匾额。从以上记载可知宝熙在旧京文化界的地位。

民国时期,宝熙以遗老自居,交游者多为八旗贵胄、前清官员,内中多思想守旧者,如陈宝琛、郑孝胥、袁励準、耆龄、罗振玉、金梁、王季烈等。宝熙做过学部侍郎,罗振玉是他的旧属,因此罗对宝以弟子自居。1919年,宝熙居住在北京护国寺街,由于改朝换代,迫于生计,宝熙经常出售藏品,其藏品成为很多商人争抢的紧俏货,然宝熙为人厚道,始终信奉“忠厚传家久,诗书继世长”的格言,因此古玩界没人去骗他。甚至他病卒后,其后人生活困难,琉璃厂古玩界的一些老掌柜还想方设法帮助他们出售藏品,维持生计。民国时期,宝熙曾加入旧京著名书画社团松风画会,与遗老遗民诗词唱和。他还在北京、大连一代鬻书,在大连举办过展览,罗振玉、王季烈曾为其大力宣传,因此宝熙书名在京津东北一带甚高。

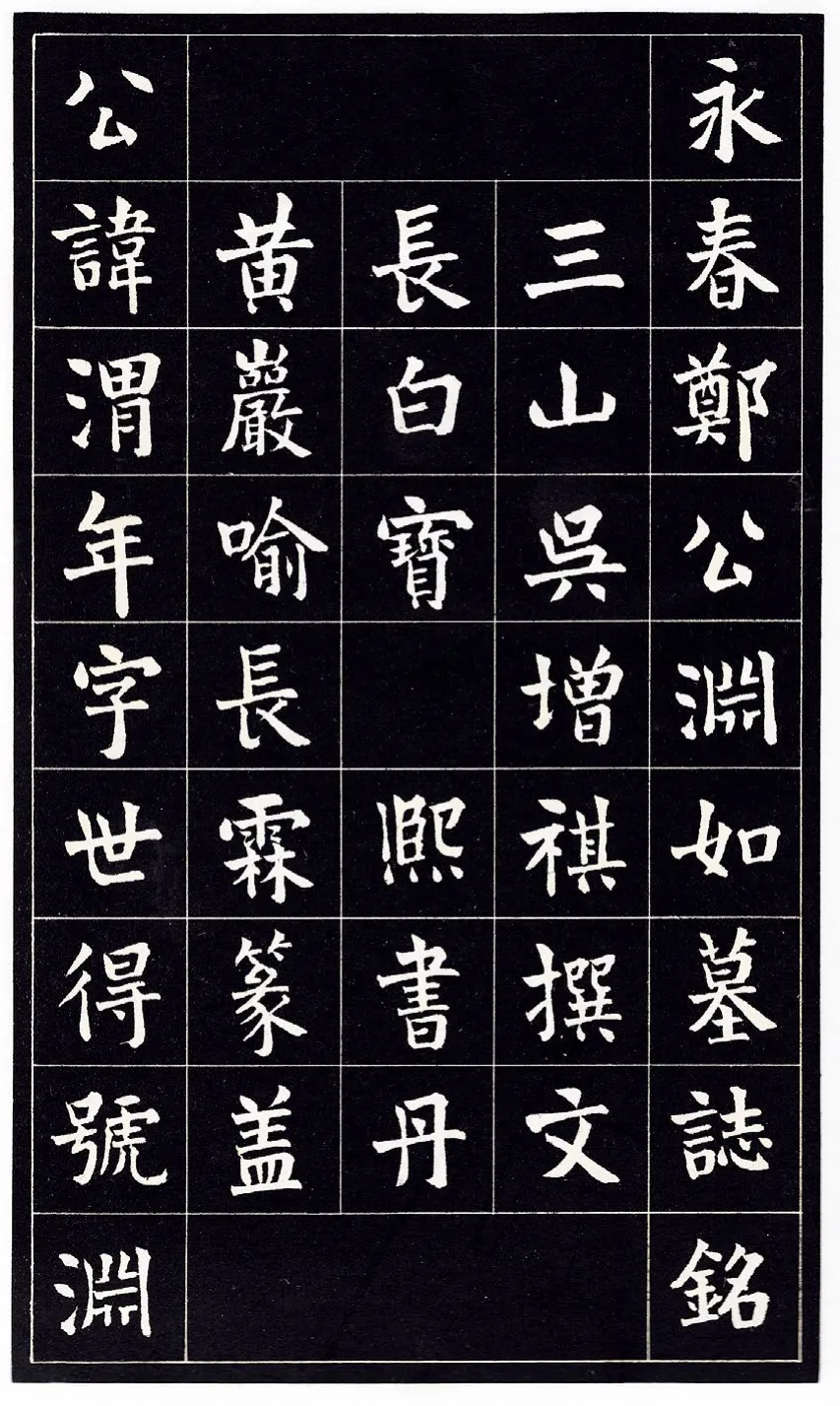

目前宝熙的书法存世量不少,除对联、条幅、书札外,传世碑帖中亦有许多宝熙题跋,仅笔者所见故宫博物院藏朱翼盦碑帖、首都博物馆藏张效彬碑帖、旅顺博物馆藏罗振玉碑帖中即存有不少。宝熙对碑帖有一定的研究,与旧京碑帖藏家群体颇多交流。和旧京诸遗老相比,宝熙可称为职业书法家,其书法很有特点,尤其是他的楷书。笔者曾购得民国石印本《永春郑公渊如墓志铭》,吴增祺撰文、宝熙书丹、喻长霖篆盖,宝熙楷书字体端整,虽为石印,但字体清晰,笔画生动,看似平实无奇,然用笔张弛合度,一派旧式贵胄风范。正如学者庄严所评“其书初学东坡,其后变之。方雅蕴藉,仪态端庄,颇似张黑女”。宝熙书法源出馆阁体,据笔者来看,其楷书标榜颜真卿,有锺繇、苏轼、赵孟、刘墉笔意,兼具魏碑之法,书风敦厚自然,体势稳健,上宽下窄,将颜体之雄浑,苏字之韵致、赵体之风姿,以碑法写出,极具个人特色。

宝熙被尊为旧京四大书家之一,其中另一层重要的原因,在于其书法的鲜明特色,民国时期旧京中擅书者甚夥,但宝熙书法如其人一样敦厚笃实,看得出其文人的内涵和学识。同时,宝熙出身清宗室,又常年活跃于政坛,其书法中寓居着一丝富贵气和政治家的气魄,因此增添了雍容华美的特点。宝熙书法虽从馆阁体出,但仔细审视,会发现其书法中亦有碑派书风的影响,于提按之中蕴含着北碑体式,因此其书法骨力强健,气韵生动。

总体来看,宝熙楷书呈现出一种大智若愚、大巧若拙的面貌,加之他工于诗文,身份贵显,因此,其书法中还存有一分空灵的气息。宝熙书法高明之处在于以颜体为根基,天生体魄强健,故此其书法大小楷书均颇为耐看,但又不故作姿态,强以骨鲠忠贞为面貌,反而有清代遗民的荒疏和闲适。但宝熙楷书并未依附于颜书形骸,混同于谭延闿、华世奎、陈云诰对颜书的理解,而是取其厚重,并将诸多书体熔为一炉,甚至其书法中还表现出一许诙谐。正如琉璃厂书法篆刻家徐之谦回忆,在其年轻之时,世人曾为宝熙书法冠之“宝小脚儿”之诨号,以形容其书法结体特点,因此可知旧时京城人士对宝熙书法之喜爱。

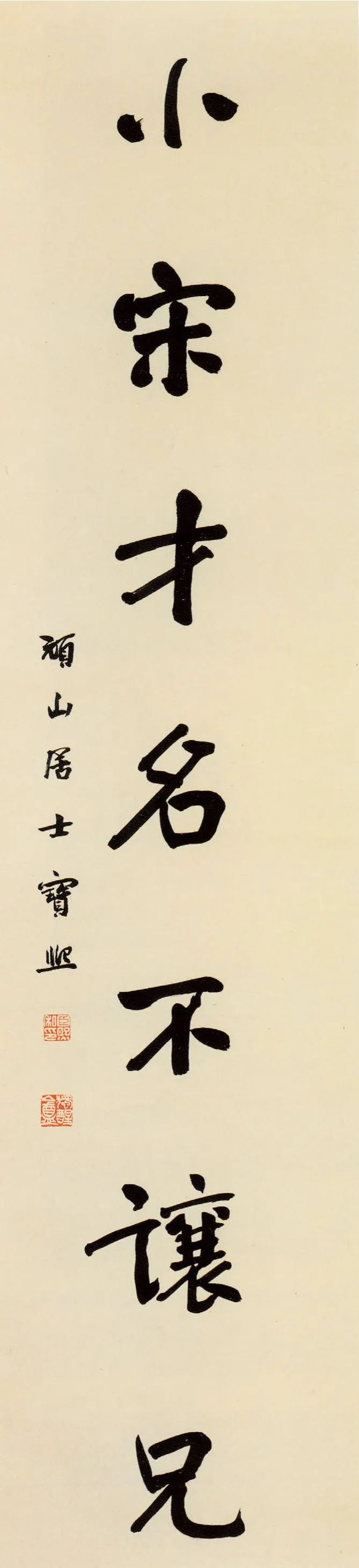

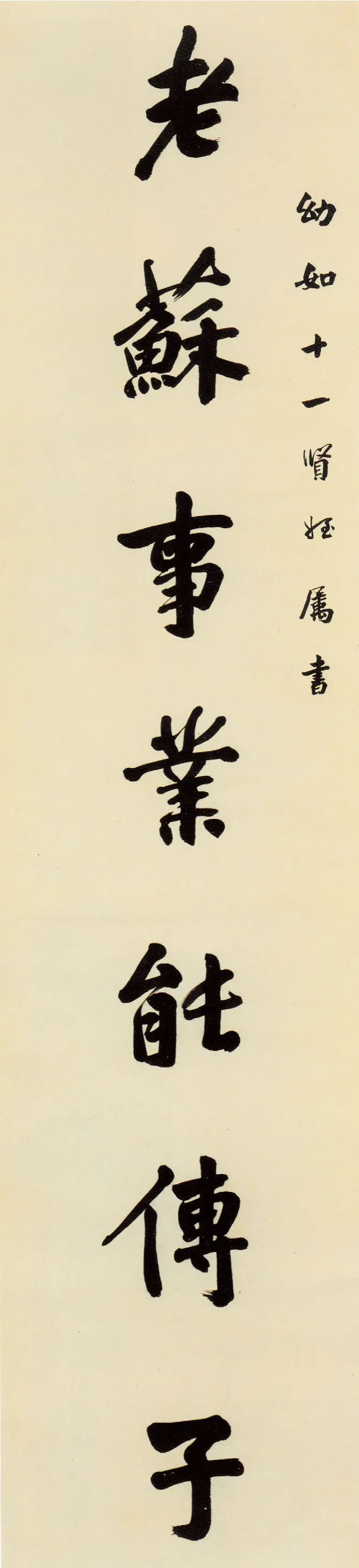

行楷七言联

宝熙榜书格调高古,迎合了大众审美需要。从另一个方面来看,其书法体现出了老北京人骨子里的那份厚道,因此笔者认为宝熙书法应属于清末民初北京书风中颇具代表的风格之一。正如庄严先生所说的“颇似张黑女”,此语谈到了其书法中的妙处。宝熙病卒后,此种书风近乎绝迹,继承者乏人,可能源于此类书体难于把握,且其书法的高明并非完全得自笔墨,而是学养深厚之故,不以突出的个人面貌博取世人的关注。研究宝熙的书法,笔者不禁联想到梁启超的书法,从书法面貌上看,宝熙楷书与梁启超楷书有近似之处,但梁启超书法更多的是展现才情和学识,及其性格中那种激烈和对国家前途的担忧,加之梁启超为碑派宗师康有为高足,自有其师承,故而梁的书法刚劲遒美,具有浓郁北魏皇家墓志特点,望之即能知其所尚。而宝熙作为清代宗室、遗民,其书法中骨子里存有一种贵族之气,加之清亡后,对于国事日蹙,显然有些彷徨和盲从,因此宝熙书法表现出了一种放逸和诙谐,这种情感时露笔中,气格颇类明末清初八大山人的书作,这也是宝熙楷书中的一个不可忽视的特点。

除楷书外,宝熙书札和题跋多以行书写成,以厚重见长,通篇气息雅正,用笔含蓄内敛,饶有意趣,但美中不足者是其书受到了时代的限制,过分强调用笔的出处和对待结体上的一丝不苟,失去了个人书法风格的充分发掘,停留于恪守传统的思维定势之中,只能一生仰望清四家“成、铁、翁、刘”的书法高度。总体来看,宝熙的行书缺乏创造力。

宝熙书法基本上还是以帖学为宗,并未系统涉猎碑学,但他身边友人中不乏碑派名家,如郑孝胥、罗振玉等,因此耳濡目染中也受到了碑派书法的影响。加之他常年购藏碑帖,摩挲把玩,潜移默化从碑派书法中汲取营养,因此他的楷书不刻意追摹却自有碑味。在诸多存世的书法中,笔者未曾见宝熙的篆隶书作品,他或不常作,或不做此类书体。总体来看,宝熙书法是以清人帖学思想为主体,坚守着前人对帖学书法的理解,清亡后,他的书法特点更为鲜明,在民国时期北京碑风大盛之时展现出一种坚守,他的书法不以强烈的面貌示人,而是于传统中寻求新的突破,能于看似绝路的书坛中开辟出自己的风格,作为旗人书家中的佼佼者,宝熙书法成为了清末民初士人追捧的一种风格,也是旧京四大书家中唯一的旗人。

民国时期帖学书法的重振,不仅仅是由沈尹默、白蕉、潘伯鹰等文人群体的推崇,逊清遗老遗民中还有如宝熙这一批旗人,他们终生追摹帖学书法,也正是由于他们的执着,使帖学书法在旧京书坛保存了一丝的元气。因此来看,民国时期帖学书法的重振不能忽视这一特殊的遗民群体,他们的书法虽于今日不受重视,但在民国时期的北京书风中是一种不可缺少的艺术风格。

行楷书札

注释:

(本文作者为北京书法家协会会员、京派书法研究会副会长)