城郊结合部工业园区居民的土壤污染感知研究

——以衡阳市松木工业园为例

2018-01-22沈心悦向银华杨哲之

王 鹏,沈心悦,李 锐,向银华,杨哲之

(衡阳师范学院 城市与旅游学院,湖南 衡阳 421002)

土壤是一切经济建设和人类活动顺利开展的基础,人类的一切活动依赖于土地,保护土地质量是我国的一项基本国策。2014年环保部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,19.4 %的耕地土壤点位超标,以1.2×108hm2耕地面积计算,中国约0.2×108hm2耕地被污染,并且呈现逐年递增趋势。

环境污染感知是人们环境行为的心理基础,准确的环境污染感知是导致合理环境行为的前提[1]。居民对环境污染产生感知后,根据以往知识和价值体系判断是否需要采取行动,如果行动可以减少损失,那么采取具体行动,以改善环境污染状况。如果不能减少损失,那么采取迁移的方式进行躲避。这些行动最终都会对居民的环境感知形成一个反馈[2]。国内关于土壤污染研究方向 多为对土壤污染生化技术治理方面研究,且研究区域多为针对乡村耕地或城市重金属污染研究,例如孙福来,王文凤和贝晓秋等对生物和微生物对农药造成耕地污染的治理进行了研究[3-5]。姚胜勋等研究了水分与磷肥对土壤重金属有效态的影响[6]。王远兰等对菌根对土壤污染修复方面进行了研究[7]。张垒,尹伟等对城市土壤中的重金属如铬、铅进行了污染修复研究[8-9]。总体而言,目前国内对于工业化快速发展且污染较严重的城郊结合部的研究较少、关注度不够,导致该区域环境问题不受重视,而关于居民对环境污染感知方面的研究,国内学者仅有史兴民,马道明等[10-11]对居民的环境感知方面进行研究,对于土壤污染的单方面感知研究少之又少。

我国经济发展速度快,工业化发展迅速,但是在工业化进程中部分地区土壤污染严重,土壤污染已经严重影响了居民的生产生活。据相关资料分析,国内土壤污染主要集中在经济发达区、工业密集区、工矿开采区及周边地区、城市和城郊地区[12],

随着中国经济的快速发展,东部地区产业结构面临转型升级,东部地区劳动密集型及高能耗高污染产业向中部转移。湘南地区积极承接珠三角地区的产业转移,衡阳市作为湘南地区最大城市,有独特的区位辐射优势,是国家湘南承接产业转移示范区重点城市,是国务院批准的湘南地区中心城市和国家“一带一路”战略支撑点,也是中国通往东盟陆路主要节点城市,是承接珠三角地区产业转移的重要城市之一。转移而来的产业大多是劳动密集型及高能耗高污染产业,而城郊结合部以其地价相对较低、劳动力充足以及交通通达度高等优势,成为这些产业选址的重点目标。

本文主要从居民感知角度研究衡阳市松木工业园区及其周边的土壤污染状况,通过本次调查,了解松木工业园区及其附近的土壤污染状况,旨在为风险管控提供一定的参考,以促进当地环境治理,提升居民幸福指数。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区域概况

松木工业园位于湖南省衡阳市石鼓区,于2003年由衡阳市人民政府批准成立,2006年经湖南省人民政府正式批复为省级工业园区。园区规划总面积为39.1 km2,沿湘江两岸布局,湘江西岸松木片18.3 km2,湘江东岸茶山、金甲岭片20.8 km2。工业园区地下已探明的各类资源储量大、品味高,再加上政府近年来的国土、财税优惠政策,松木工业园发展迅速,入园项目多,入园企业多,投资金额大,目前,园区内道路、水、电、通讯、有线电视、网络、天然气、码头等基础设施日益完善,具备了承接大型企业和大项目入园投资建设的条件。

1.2 研究方法

利用EXECL2016对原始数据进行统计分析。居民的年龄、文化程度及居住时间对土壤污染感知、土壤污染对生活和健康影响的感知及土壤污染程度感知的差异使用SPSS 21.0软件的one—way ANOVA进行分析,且对组间有显著性差异的(P<0.05为存在显著性差异)的变量进行多变量对比分析(LSD),各个居民属性对不同感知类别组内无差异的归为一组,提供方差分析结果。由于性别只有男、女两组,所以采用独立样本T检验进行方差分析。

1.3 数据来源

本研究围绕居民属性与对土壤污染情况了解与感知设计了调查问卷。问卷内容包括两个部分:第一部分是工业园内居民的人口社会学特征和社会属性,包括性别、年龄、文化程度、居住时间等个人信息;第二部分调查居民对土壤污染的感知,主要从对土壤污染知识感知、土壤污染对生活和身体健康影响的感知、土壤污染程度感知、土壤污染因子的感知、土壤污染来源的感知、对政府监督治理的感知和自身的行动7个方面探究居民的感知情况。

调研小组于2017年3月11日在衡阳市松木工业园附近进行随机调查,调查采用发放问卷和走访相结合的方式,发放问卷是在工业园附近随机抽取发放对象,走访则是随机入户调查和街头询问,发放问卷和走访地点包括学校、安置小区、工厂周边和湘江边上的居民区。由于工业园附近住户较少,本次调查我们只发放了150份问卷,最终收回问卷113份,经过分析和排除,剔除无效问卷9份(错填、漏填、多填以及答案千篇一律有敷衍行为的问卷皆视为无效),问卷有效率约为69.3 %,最后形成了104份调查问卷统计数据库,该数据库是本课题研究的基础数据和直接依据。

2 居民对土壤污染的感知分析

2.1 调查人群的人口社会学特征

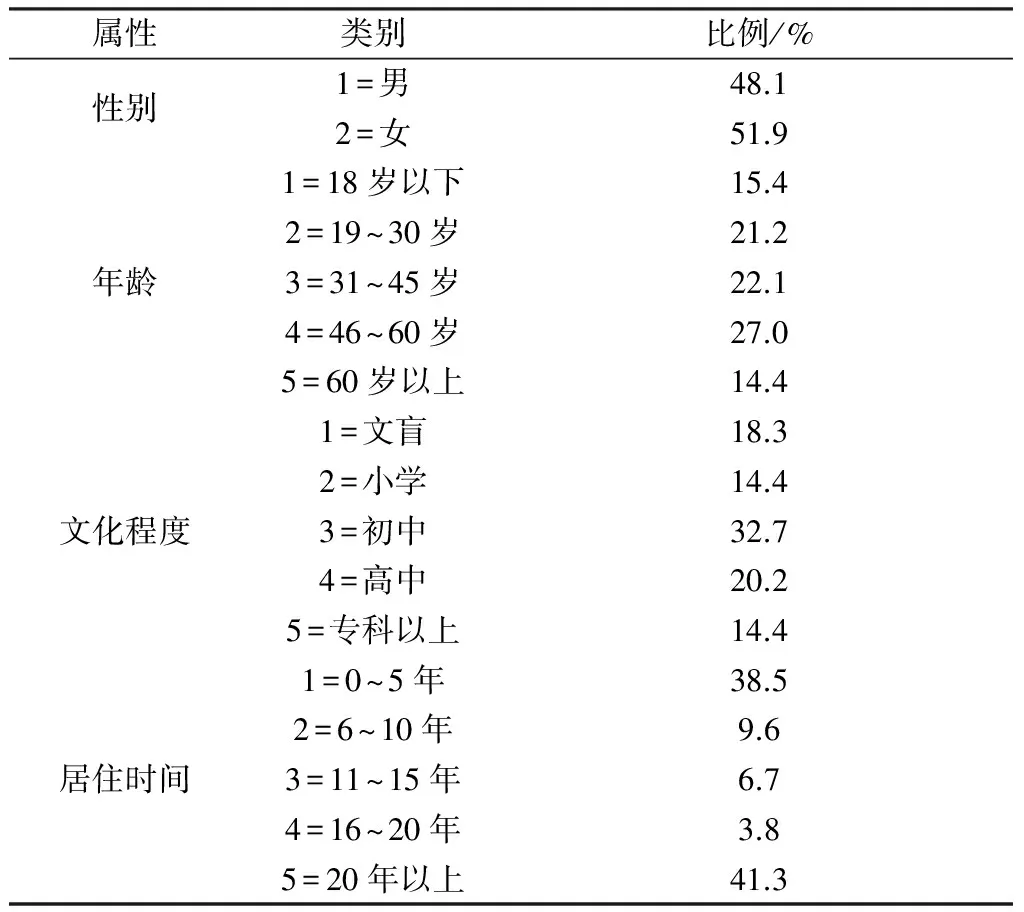

从性别构成来看,男性比例48.08 %,女性比例51.92 %。年龄构成上,45~60岁的人数最多,占27.00 %,其次是年龄段在31~45岁的人群(22.12 %),60岁以上所占比例虽然最小(14.42 %),但86.67 %的人认为工业园的土壤污染对其生活影响很大。文化程度方面,初中文化水平的人最多,所占比例为32.70 %,高中文化水平占20.20 %,文盲占18.27 %,多为本地老人,小学和专科以上文化水平都占14.42 %。居住时间上,居住20年以上的居民所占比例最多(41.35 %),都是松木镇本地人,其次是居住0~5年的居民较多(38.47 %),多为附近学校的学生和年轻妇女(表1)。

表1 居民的人口社会学特征

2.2 居民对土壤污染造成的日常生活影响的感知

土壤对居民的生活影响存在于方方面面,土壤污染物超标可能会导致产出的粮食、蔬菜不可食用,食用中毒,影响空气质量和生活质量。在关于土壤污染对居民造成的影响感知调查中,高达85.58 %的居民认为土壤污染影响生活环境,63.46 %的居民表示土壤污染影响树木生长且影响空气质量,还有47.12 %的居民担心土壤污染影响食品安全(表2),可见工业园内的土壤污染对居民造成了较大困扰。实地调查中,工业园区内可闻到明显的废气味道,并可见部分工厂烟囱排出黑色气体;园区内部分工厂外的水沟和水池可以看到正在排放废水的水管,水体有明显污染,浑浊且有异味。多数居民表示非常反感现在的生活环境却又无能为力。

表2 居民认为土壤污染对日常生活造成的影响

2.3 居民对土壤污染因子的感知

“工业三废”是指工业生产所排放的废水、废气、固体废弃物。“三废”中含有多种有毒、有害物质,影响工农业生产和人体健康。设计的问卷中主要调查的土壤污染因子有废水、废气、废渣,由图3可知38.46 %的居民认为工业园内土壤污染较严重,23.08 %的居民认为园内土壤污染很严重,20.19 %的居民认为园内土壤存在轻微污染,17.30 %的居民认为土壤污染特别严重,仅有0.96 %的居民认为工业园内土壤几乎没有污染。由此可得,居民认为工业园区的土壤污染情况比较严重。

图1 居民对工业园内土壤污染感知情况

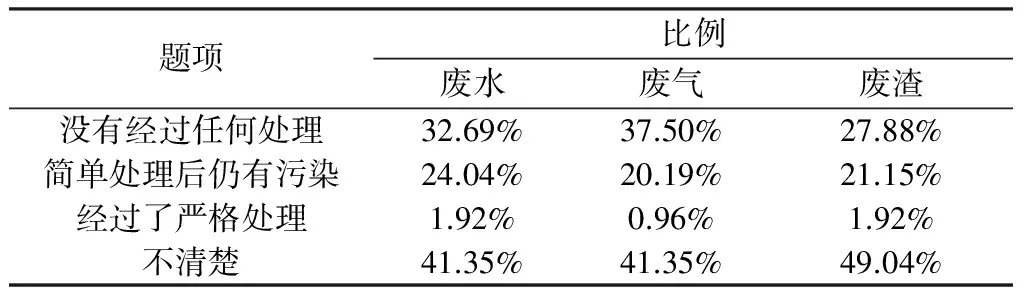

关于工业废水的排放情况调查,32.69 %的居民认为工厂废水完全没有经过处理,24.04 %的居民认为工厂废水经过简单处理但仍有污染,41.35 %的居民表示对处理情况并不清楚,仅有1.92 %的居民认为工厂废水经过了严格处理,因此可得,大部分居民(56.73 %)认为园区内存在将带有污染的工业废水向外排放的情况。

关于工业废气的排放情况调查,有37.50 %的居民认为工厂废水完全没有经过处理,20.19 %的居民认为工厂废气经过简单处理但仍有污染,仅有0.96 %的居民认为工厂废气经过了严格处理,41.35 %的居民表示对处理情况并不清楚,以上可得57.69 %的居民认为园区内排放的工业废气多是带有污染性的气体。

关于工业废渣的排放情况调查,有27.88 %的居民认为工厂废渣完全没有经过处理,21.15 %的居民认为工厂废渣经过简单处理但仍有污染,49.04 %的居民表示对处理情况并不清楚,仅有1.92 %的居民认为工厂废渣经过了严格处理,因此可得有49.03 %的居民认为园区内的工业废渣存在污染情况(表3)。

表3 居民对土壤污染因子的感知

2.4 居民对政府监督管理的感知

工业区的污染问题,政府往往起到主导作用,政府的监督和治理作用是不可替代的。因此我们调查了居民对政府在土壤在问卷调查中,47.12 %的居民认为政府并未对园内工厂废弃物进行严格监督,51.92 %的居民表示对政府的监管情况并不清楚,仅有0.96 %的人认为政府对工厂排放进行了严格监督。

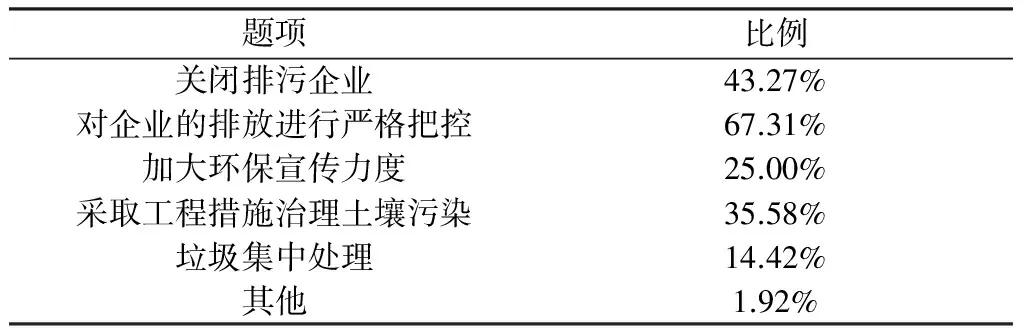

在关于居民希望政府如何治理已有土壤污染的问题中,67.31 %的人希望政府可以对企业的排放进行严格把控,而希望关闭污染企业的只占43.27 %(表4),说明大多数居民还是认可了园区内企业对于经济的贡献度,在希望企业带来经济发展的同时,也对环境有一定的诉求;企业方面可能过于看重经济效益,从而忽视污染问题。而污染企业正是利用了当地居民的“生存理性”和政府的“GDP崇拜”得到了发展空间,但环境正义遭到践踏,弱势群体的正当权益和生命价值被忽视。环境正义要求经济发展过程中政企必须分开,各自扮演好自己的角色,在承认居民的生存权和生命价值的前提下适度发展[13]。

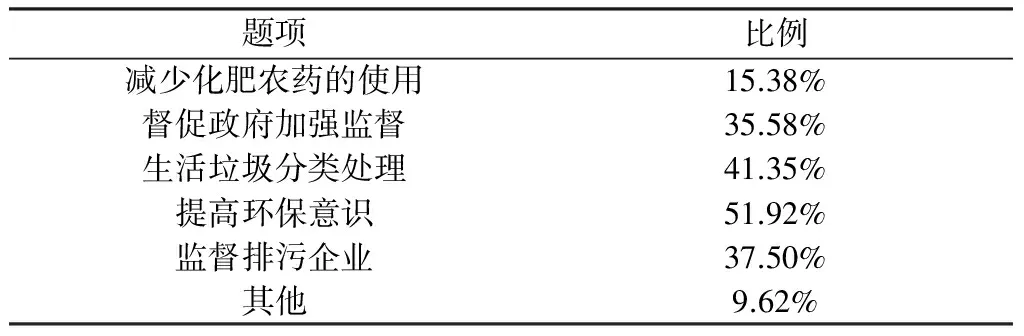

调查中居民大多愿意配合政府进行治理工作,表5中可以看出,在个人行动意愿中,比例占前两位为“提高环保意识51.92 %”“生活垃圾分类处理41.35 %”,由此可得,政府在当地的环保宣传力度较大。

表4 居民希望政府如何治理已有的土壤污染

表5 居民个人能付出的行动

2.5 不同人口社会学特征居民对土壤污染的感知

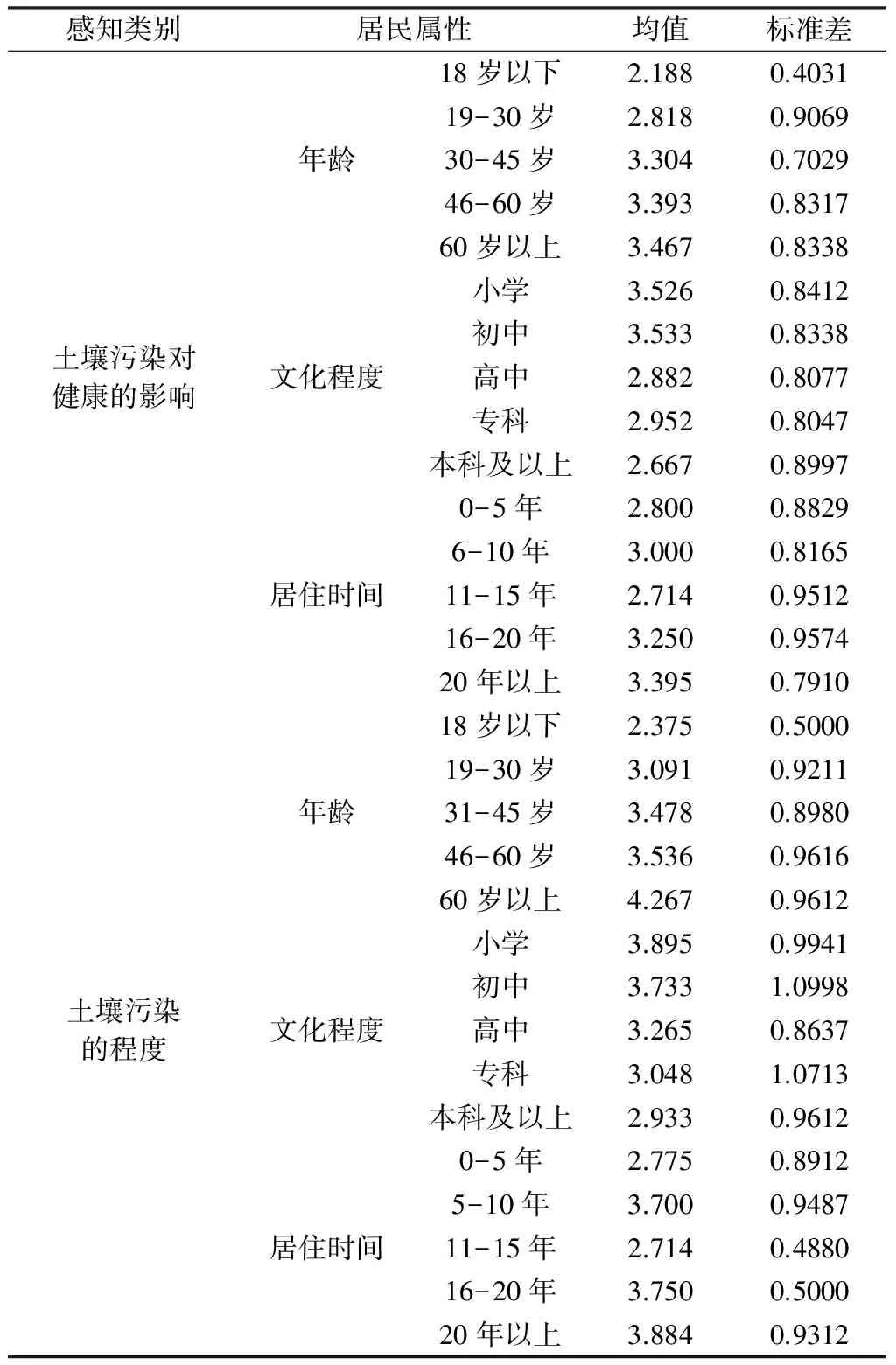

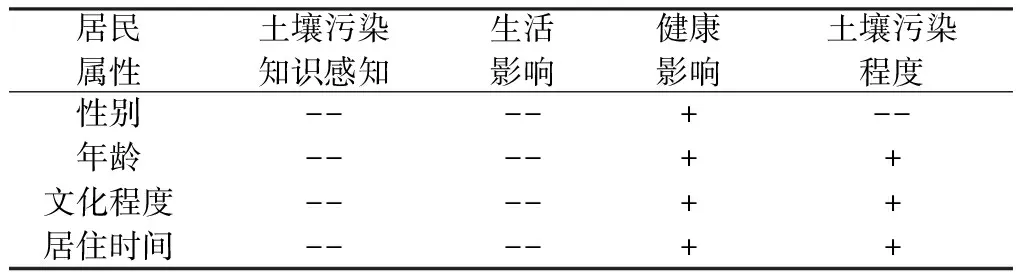

为了进一步明确人口社会学特征对土壤污染感知的影响,从问卷中选取了土壤污染知识感知、土壤污染对生活的影响感知、土壤污染对健康的影响感知以及土壤污染程度感知4个问题做统计分析(表6)。

表6 不同居民属性对土壤污染感知的差异分析

df为自由度; F为组间均方与组内均方的比值;*P<0.05

2.5.1 不同性别居民对土壤污染的感知

经独立样本T检验可知(表6),在土壤污染知识感知分析中,可见性别对“土壤知识”的感知无显著性差异(P>0.05)。在土壤污染对生活的影响感知及土壤污染程度感知分析中,不同性别的居民在感知上无明显差异(P>0.05);但在土壤污染对健康的影响感知分析中,不同性别居民在感知上有明显差异(P<0.05),且女性居民对土壤污染带来的健康威胁感知明显,高达51.85 %被调查者认为“土壤污染对健康有影响,并且影响严重”,而男性居民中认为土壤污染影响健康的仅为32.00 %,存在明显的差异,这可能与女性在家庭中的角色有关,受传统家庭观念的影响,女性对家庭成员的健康关注更多。

2.5.2 不同年龄居民对土壤污染的感知

通过表6可知,对于不同年龄段的居民来讲,被调查者在土壤污染知识感知和土壤污染对生活的影响感知上并无明显差异(P>0.05),但是对土壤污染对健康影响和土壤污染程度感知上有明显差异(P<0.05),且呈现出随着年龄的增大呈上升的趋势,故大体上呈现正相关趋势,大部分18岁以下居民对“土壤污染对健康有影响,且很严重”的观点并不认同,但是19岁以上的居民中,认为土壤污染对健康影响严重的占大多数。经过分析样本得知,低年龄段被调查者主要为该地职业高中在校学生,在当地居住时间较短,且居住地距离工业园核心区较远,故感知程度上存在明显的差异,这与居民文化程度对土壤污染感知呈负相关相互印证。

根据表7可知,在土壤污染对健康的影响感知调查中,18岁以下、19~30岁及30岁以上三组年龄段间两两均有有显著性差异,故年龄的感知可分为三个层次,且从表中均值差可看出年龄越大,感知的强度越大。

同理,在土壤污染程度的感知调查中,18岁以下、19~60岁及60岁以上三组年龄段间两两均有显著性差异,故年龄的感知可分为三个层次,且从表中的均值差可看出年龄越大,感知强度越大。

2.5.3 不同文化程度居民对土壤污染的感知

通过单因素方差分析(表6)可知,被调查者在土壤污染知识感知和土壤污染对生活的影响感知上并无明显差异(P>0.05),但是对土壤污染对健康影响和土壤污染程度感知上有明显差异(P<0.05)。

根据表7可知,在土壤污染对健康影响感知和土壤污染程度感知分析中,初中及以下与高中及以上有明显差异,又根据均值差分析(表7)可知,文化程度为初中及以下居民对土壤污染的感知比高中及以上的居民要强烈。

2.5.4 不同居住时间居民对土壤污染的感知

由单因素方差分析(表6)可知,居民居住时间对土壤污染知识感知和对生活影响的感知无显著性差异(P>0.05);对健康的影响和土壤污染程度有显著性差异(P<0.05)。

根据表7可知,在土壤污染对健康影响感知分析中,居住时间为0~5年和20年以上有显著性差异,而在土壤污染程度感知分析中,0~5年、5~10年、11~20年及20年以上四组居住时间段间两两均有显著性差异,大体呈现居住时间越长,对土壤污染感知越强烈。

表7 不同居民属性组内感知差异分析结果

通过对居民的年龄、文化程度及居住时间的感知的分析及实地考察可知,在土壤污染知识感知和土壤污染对生活影响感知分析上,不同人口特征均无显著性差异(表7),其原因可能是如今社会对土壤污染的关注度不够,故对土壤污染不了解;同时土壤污染不像大气污染那样对生活具有强烈的干扰性,故对生活影响不显著。

在土壤污染对健康影响感知和土壤污染程度感知分析上,不同的年龄、文化程度及居住时间人口特征上均具有显著性差异(表8),并且呈现相似的规律;其原因可能为,在当地年龄在30岁以下的均为高中或大学生,这类群体大多数在当地生活时间较短且距离工业园核心区较远,故而对当地土壤污染的感知不强烈,认为土壤污染程度不重,对健康影响不大;而在46岁以上年龄段的人群对土壤污染的感知均较强烈,其原因在于土壤污染有着潜伏性与积累性,由于居住时间的加长,土壤污染所造成的健康危害逐渐的表现出来,同时土壤污染表现程度也越发明显。

表8 居民属性对土壤污染感知影响

注:--为无显著性影响,+为有显著性影响.

3 结论与讨论

3.1 结论

松木工业园的土壤污染对居民来说是一个外界刺激,本研究通过调查走访及问卷统计,并结合SPSS统计软件分析,主要结论如下:

(1)居民对土壤污染情况以及土壤污染所带来的影响感知明显,且有改善环境的诉求,但调查过程中居民对土壤污染的理解可能存在偏差,将土壤污染与广义的环境污染等同。

(2) 居民对现阶段政府的监管和治理力度认可不高,且对政府的监督和管控机制缺乏了解,同时也对政府在污染问题中可起到的作用给予了很高的期望。

(3)分析研究了居民性别、年龄、文化程度和居住时间4项属性对土壤污染感知的影响,结果表明女性更加关注土壤污染对健康的影响,而低年龄、高文化程度、居住时间较短的群体对土壤污染感知较低,主要是因为该部分群体多为在校大学生,原住居民对土壤污染感知较一致。

3.2 建议

(1)政府应对相关部门加大监管力度,对园内工厂的生产和排放行为进行严格把控,关闭污染企业,加大工业废物处理的监督力度,建设工业废弃物处理工程,倡导企业绿色生产,加大环保宣传力度,并做到政务公开,让居民了解相关政策、参与环境管理工作,有利于居民和政府达到利益共存或利益妥协,避免利益冲突和引发社会矛盾。

(2)工业园内居民大多对环境问题较关注,同时也在通过自己的行为努力改善周边环境(进行垃圾分类、提高环保意识等),然而多数居民对政府的工作机制不够了解,对工业园内的污染物排放情况和相关部门是否对废弃物排放进行监督都不清楚,居民应提高环保意识,对政府部门加强监督,多了解园内工厂的生产或排放情况,并配合相关部门的整治工作,为污染情况的改善尽一份力。

[1] 俞国良,王青兰,杨治根.环境心理学[M].北京:人民教育出版社,2000:66-89.

[2] 史兴民,刘戎.煤矿区居民的环境污染感知——以陕西省韩城矿区为例[J].地理研究,2012,31(4):641-651.

[3] 孙福来.微生物降解土壤有机污染物的研究进展[J].农业资源与环境学报,2002,19 (5):29-31.

[4] 王文凤,顾立锋,宋任祥.化学农药污染土壤微生物的原位修复[J].安徽农业科学,2005,33(7):1350-1351.

[5] 贝晓秋,喻靓.生物修复技术在土壤污染治理上的应用[J].科技论坛,2015(10):58-58.

[6] 姚胜勋,张超兰,杨惟薇,等.水分与磷肥对土壤重金属有效态的影响研究[J].西南农业学报,2015,28(5):2194-2198.

[7] 王远兰.菌根在土壤污染修复方面的研究[J].化工管理,2016 (10):106-106.

[8] 张垒.铬污染的城市土壤毒性与修复研究[D].成都:四川农业大学,2012.

[9] 尹伟,卢瑛,甘海华,等.应用体外试验方法评价铅污染城市土壤化学修复效果[J].华南农业大学学报,2011,32 (4):27-30.

[10] 史兴民,廖文果.陕西省铜川矿区居民对环境问题的感知[J].地理科学,2012,32(9):1087-1092.

[11] 马道明.太湖污染中居民的环境感知与行动分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2015,17(6):30-35.

[12] 谢飞,吴俊峰,任晓鸣,等.我国土壤污染现状与防治对策研究[J].生态经济:学术版,2014(1):322-324.

[13] 柴艳萍.环境问题的哲学剖析:兼论人与自然、人与人两种关系[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2014,16(4):24-29.

(编校 刘兰芳)