联营:民国时期华资商业银行的组织创新与实践

2018-01-17马长伟

马长伟

关键词:北四行;联营集团;企业家精神

摘要:20世纪初,欧美各国处于银行合并联合的高峰时期。中国金融界积极探讨、传播西方的银行联营理论,并将之付诸实践。金城、盐业、中南、大陆银行借助密切的人事关系、集团化发展的追求以及彼此业务上的差异等客观条件,促成了北四行联营集团的形成。北四行出于理性的追求,将个体利益与集团利益绑定在一起,形成了北四行联营集团,开创了中国金融史上新的经营、管理模式。北四行联营集团是时代发展的产物,是近代中国企业家创新精神的典范。

创新是企业家的标志。近代中国,在剧烈的制度变迁和社会动荡背景下,企业家的创新活動体现为在具体业务中积极应用新知识,并努力多样化利用稀缺资源的特征。通观整个历史,组织创新对经济增长做出了重要贡献。钱德勒断言,在现代工商界,企业家对开展组织创新起着重要作用,并奠定了大型现代企业得以创立的基础。中国近代的银行家,在不公正的市场竞争机制下,一方面不断学习西方的金融理论,丰富、创新中国的金融思想;一方面勇于探索,创建符合中国国情的银行组织结构与管理模式。北四行联营集团就是金融创新的典型案例。

北四行联营集团指的是在北洋时期相继成立的盐业、金城、中南、大陆(四)银行组成的经营集团。其中盐业银行成立于1914年;金城银行成立于1917年;大陆银行成立于1919年;中南银行成立于1921年。在北洋时期,北四行是中国、交通两行之外实力较大的四家银行。据统计自1914盐业银行成立到1921年中南银行成立,7年中新成立的银行有93家,而北四行却在此基础上更进一步,开创了联营制度。《银行周报》总编辑徐沧水评价:“银行而有联合营业之创举,实始于盐业、中南、金城、大陆四银行。”

北四行联营集团的出现,在近代中国金融史上是一个创举。它突破了传统金融的经营格局,开创了新的经营、管理模式,体现了近代中国银行家的创新精神。目前,学界对北四行的研究成果比较丰富,但是对北四行联营集团制度层面的分析尚显薄弱,对其性质也缺乏理论分析。基于此,笔者在查阅相关档案、资料的基础上进行进一步研究,并请教于方家。

一、北四行联营集团形成的时代背景

19世纪中叶以来,英国银行合并、联合的浪潮,影响着欧美诸国的银行业,同样也对近代中国产生巨大的冲击。北洋时期,中国金融市场竞争激烈,银行界人士积极探讨、传播西方的银行联营理论,并将之付诸实践。在这样的市场环境下,北四行借助过从甚密的人事关系、集团化发展的追求以及彼此业务上的差异等客观条件,促成了北四行联营集团的形成。

(一)西方银行业合并浪潮

20世纪初到30年代,西方国家发生了两次企业合并浪潮。第一次企业并购浪潮是在19世纪到20世纪转折时期的1895-1904年。这次企业并购浪潮以横向合并为主。第二次合并浪潮出现在1916-1929年期间。这次合并的重要特点是纵向合并和混合合并的数量大大增加。

一战期间,欧美各国正处于银行合并联合的高潮。。德国银行合并联合始于1897年,地域上逐渐集中于柏林,资本及势力则逐渐集中于大银行。英国银行业联合趋势特别明显,1917年,伦敦著名的11家大银行,联合成为5家银行。同期,法国、美国也出现了合并联合的高潮。1937年,科斯《企业的性质》一文就在这种背景下发表。他指出企业和企业合并可以节约交易费用。回顾中国,“欧美各国银行界联合为一银行团对我国投资,既可以免相互间之竞争,而又可遂其任意要求,是其最著者”。20世纪初,中国曾相继出现了四国银行团、六国银行团和五国银行团。20年代以后,中国银行业联合经营初步显现出来,徐沧水评价说:四行联营正是“适合经济思潮之一种实验”。

(二)国内商业银行的经营困境

20世纪20年代,是中国近代金融业快速发展的时代,也是管理非常混乱的年代。以北四行为代表的商业银行的生存环境并不乐观。

第一,钱庄、票号等旧式金融行业对商业银行的排挤。经过多年的发展与积累,钱庄业通过其独特的汇划制度、庄票制度等,在全国各大商埠之间建立了一个庞大的内汇网络。各地商业往来的汇兑结算,以及拆借交易均受其控制。钱庄控制内汇市场,挤占了商业银行的大量利润,并隔断了商业银行与工商业的直接往来。以上海钱庄为例,1912年为28家,1926年增至87家;资本额由148.8万元,增加为1875.7万元,利润则由88.4万元增加至453万元。“钱庄业倘使全部停了业,的确可使上海的商界完全停掉,而银行停了业恐怕倒没有多大影响。”从这个评价可以看出钱庄业在近代中国金融市场上的重要地位。

第二、外资银行通过特权掌控中国金融市场。中国的新式银行业是在外资银行进入中国以后兴起的,是近代“师夷”的产物。甲午战前,外国银行通过对中国钱庄的掌控而成为实质上的银行的银行;甲午战后,外国银行通过提供贷款而成为中国政府的银行。外资银行凭借领事裁判权逃避中国的管制,无论制度规范,资金实力还是权势地位,华资银行都步其后尘。以汇丰银行为例,1914年汇丰银行的净利润为732.8万元,1918年因大战影响略有下降,为659.7万元,而到了1922年猛增为1293.2万元。外资银行在华发展势头如此强劲,是与它们拥有的特权分不开的。外资银行在中国可以发行纸币,办理储蓄、贷款等业务,中国的外汇市场也一直被外资银行垄断。

第三、商业银行根基不稳,倒闭现象频发。据统计,1912-1921年,中国共新设银行109家,倒闭76家,S1倒闭率达到70%。其原因在于中国的银行在业务上没有一个巩固的基础,在制度上缺乏一个健全的,完整的系统。北洋时期,中国银行业投资以政府公债为主,与财政关系密切。政府财政危机频发,往往引发债务风潮与银行业的倒闭。加之,中央银行尚未建立,金融监管体系缺位。据统计,北洋时期发行钞票的银行计74家,纸币发行泛滥。这种局面的存在对社会经济、商品交换的发展造成种种窒碍,挤兑风潮时有发生。

1921年,中国金融界相继爆发了中交第二次挤兑风潮和“信交风潮”。经历了这两次打击之后,中国金融界大受创伤。周作民曾回忆说:“我们这几行合作的行动韧始于1921年的联合宣言,那时中交第二次止兑,金融风潮突起,私营金融业一时陷入呼天不应,求地不灵的无援状态,盐业、中南、金城乃相互联系发表了这个联合宣言。”北四行“在平时联合,如共同投资于实业,可使范围扩大;在有事时联合,可使危险减少。”可以说,1921年挤兑风潮成为了四行联营的直接原因。此外,社会上对银行联营问题的理论研究,与自发的实践探索也对北四行联营产生一定影响。

(三)金融界对银行联合的理论探讨

晚清时期,西方的金融制度传人中国,由浅入深,不斷演进,为中国金融制度、金融思想的发展提供了多方面的资源。中国最早是以官商合办或官督商办模式设立新式银行,践行西方的金融制度。晚清新政的一系列政策又极大地加速了金融制度的转型。至20世纪20年代,中国银行业出现了新的发展与变迁。一方面,留学归来的金融家,如谈荔孙、周作民、陈光甫等抱着自己的财团梦,相继成立商业银行;另一方面,中国金融风潮迭起,部分银行界人士重新认识银行制度,寻求新的发展模式。在西方银行业合并潮流的影响下,中国银行界及学术界对西方银行合并联合理论进行讨论。

1919年,中国近代信用合作的先驱于树德在分析中国银行业的缺点之后,他认为中国金融机构最应该优先改良的是“合并与联合”。于树德指出:联合是指几个或十几个甚至更多银行、银号为采取共同行动而组织起来。联合之后,各银行仍各自独立,对于联合契约,负共同行动的责任。如共同投资,各银行银号平均出资,共享利益。如此可以聚集巨额资金,以供投资。于树德认为,无论是银行合并还是联合,皆集中多数小资本为大资本,集多数小信用为大信用,集多数小势力为大势力。如此,银行联合对国民经济和银行业本身都有利。

为迎合时代发展的需要,“各国银行,几无不努力增加资本,合并其他之小银行……,同时,复与其他之大银行,结营业上之关系契约。……以期适应时代之要求,俾得在经济界占有势力范围”。同样,欲改善中国商业银行资力薄弱、规模甚小、信用未固等问题,应实行联合组织。其目的在于集中资本,扩大信用,使业务发展,经济活动,营业稳当,利益增加。羲农、士浩、姚仲拨、远钦等人也都结合中国的国情,撰文支持银行合并与联合理论。

1921年的挤兑风潮和“信交风潮”,影响银行业的生存和发展。“国家银行实际既不可恃为后盾,经营商业银行自不得不与同业携手。”银行界开始思考银行业联合的方式与制度。郑维钧提出:“联合各地薄弱之银行,结成一团体;公推一总行,统理一切;联合各银行间,订明条约,互相遵守;各银行虽各自分立,可相约为共同之行动;有亏分担,有利均沾。总之,银行之间联合行动,通力合作。”同年,吴鼎昌考察欧洲金融事业之后认为,“中小银行或被鲸吞或趋合并”,主张借鉴西方国家多成立大银行。谈荔孙认为银行“联营且有互相扶助之义,确是发展营业巩固行基之一种办法”。

面对金融风潮,银行合并联合主张的提出,“是一种规避金融风险的自救行为”,具有很强的时代特征。同时,指导着中国金融界在银行制度建设上做出尝试和探索。

(四)金融界对银行联营的具体实践

中国银行界在进行理论和制度上讨论和研究的同时,在具体的实践中也有尝试和创新。北四行联营前金融界对银行联营的实践分为两个层面。

一个是,在华外资银行团。各国银行界联合成一银行团,合力对我国投资是最为突出的。1910年,由美、英、德、法四国成立四国银行团,列强对中国的贷款权由互相争夺,转到互相联合。民国成立后,日、俄加入,并于1912年成立六国银行团。1913年3月,美国退出银行团,六国银行团变成五国银行团。第一次世界大战爆发后,五国银行团中德国被除名,俄国爆发十月革命,英、法无暇自顾,银行团实际变成日本一员,日本在华势力急剧膨胀。1918年美国提议组建国际新银行团,负责对华所有借款。银行团成为帝国主义对华资本输出的新发展、新形式,而要改变这种状况,需要华资银行业联合起来,寻求新的发展道路。中国各银行合并乃是大势所趋。

一个是,华资银行业对联合营业的探索与尝试。外国银行团在华投资不断扩张,“若我国银行同业犹赋昧于时机,守其故步,则他日全国实业界金融操纵运用之途,恐将无我涉足之余地”。面对新银行团意欲操控中国财政、实业,交通银行董事长梁士诒“思之殊深危惧”,他领导中国金融界创办了中华银公司。中华银公司是中国最早出现的中国银行团,自中华银公司之后,我国银行业“相率投资于生产事业,于是有银行团之名”。1921年,中国银行业以联合投资的运营模式组建的银行团,先后有经募车债银行团(1921年1月15日),上海造币厂借款银团(1921年3月3日),经募通泰盐垦五公司债票银团(1921年7月1日)。此后,在投资放款方面华资银行组织银行团联合放贷成为普遍现象。

这些银团的成立是华资银行业联营的表现,为北四行联营提供了实践经验。此前,盐业、金城、中南这几家银行平时遇到重大问题总是互通声气,例如对待承担北京政府发行的公债和摊派借款等事,总是经过商量,形成共识,采取一致步骤,似成一个小集团。在北四行联营之前,金城银行曾打算联合所有的华资商业银行,成立中国联合银行,但未能成功。北四行的联营成功应该说是基于上述实践与经验之上的。除此之外,北四行之间特殊的人事关系,以及共同的利益诉求是它们走向联合的根本原因。

二、北四行联营的利益诉求

熊彼特强调,企业家要从事创新活动、尝试新的经商模式并形成新的生产组合。中国企业家有别于熊彼特式企业家的地方似乎在于,他们尤为注重建立人脉关系。由于中国人深受传统观念所影响,其管理风格和组织架构同西方仍有很大差别。

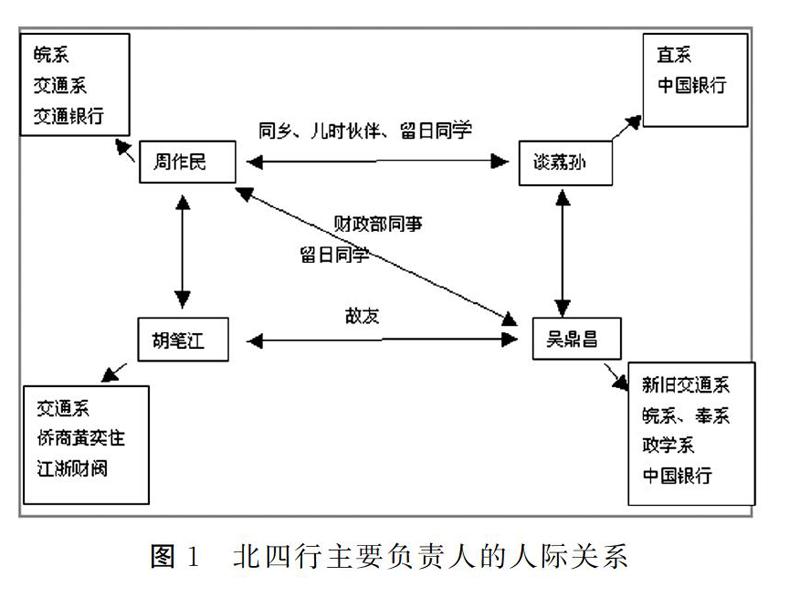

中国是一个注重人际关系,重视情谊的国度。旧式的钱庄、票号投资放款多为信用放款,其对象大部分为熟人,或者信得过的客户,这样可以降低交易成本。因而,近代中国新式银行业成立初期也多依靠旧有的人事关系建立自己的经营网络。从图1可以看出中南银行的胡笔江,金城银行的周作民,盐业银行的吴鼎昌,大陆银行的谈荔孙,他们彼此之间拥有业缘、乡缘、学缘等诸多关系。此外,他们的背后都有军阀和银行团体的支持。如金城银行的发展得益于交通银行的支持,盐业银行的发展得益于中国银行的辅助,而中、交两行在北洋时期都是政学系的金融资本。除此之外,北四行的主要负责人均参与了金城、盐业、大陆、中南银行的创建,并在北四行中相互兼任职务。在金城银行组建之初,王郅隆与胡笔江原想推荐吴鼎昌为金城银行总经理,后因吴不就,才改推周作民担任。胡笔江、吴鼎昌等长期担任金城银行监察人。

这种特殊的人事、政治背景,为北四行联营提供了人际关系方面的保障。在总经理负责制下,北四行的总经理具有绝对的经营决策权。北四行负责人之间既有良好的人际关系,又彼此拥有北四行经营大权,这个完美的结合,为四行联营奠定了基础。金城银行董事会在批准三行联营时曾提到:“盐业内容,夙所共知,其股东且大率与本行相同;中南成立稍迟,而其股东及在事诸君前后亦深有关系。盐业及我行资力偏重在北,中南则在南方著有声势,以此联合,彼此认为有益。”

北四行总经理中,除了胡笔江是钱庄学徒出身,吴鼎昌、周作民、谈荔孙都曾留学日本。他们在日本学习经济,对日本的三菱、三井财团等企业有比较深入了解。尤其是谈荔孙曾与大仓财阀嗣子大仓喜七郎同学。谈荔孙创办大陆银行后有志将金融企业办好,进而发展到工业和商业两大部门,想把金融资本以银行为桥梁过渡到产业资本,做一个所谓大仓式的中国企业家。周作民也梦想着走集团化发展的道路,希望创建三井、三菱那样的大财团,以便由金融资本走向产业资本,打造银行业控制的集团。

1921年11月,盐业、金城、中南银行联营,此时大陆银行不愿意参加联营,后经谈荔孙的同学吴鼎昌劝说,银行联合营业可以增加社会声势,可以相互支援,并期待谈在银行业务计划和开拓方面多负点责任。谈荔孙才同意加入联营。正是周作民、谈荔孙等北四行负责人的财团梦为四行联合经营提供了动力。1932年谈荔孙去世,周作民的挽词写道:“志同道合,求之似难;而我与君,若切肺肝”,足见他们之间友情深厚。也正是这份志向相投,目标一致的情谊,成为彼此联手发展的基础。

社会心理学家指出:“集团成员身份的吸引力并不仅仅在于一种归属感,而是在于能够通过这一成员身份獲得什么。”北四行的章程中几乎都注明其业务范围包括:往来存款、定期存款、各种放款、据单押汇、有价证券买卖、生金银买卖、各种汇兑及贵重物品保管等商业银行的业务。但是,由于经济资力、人事背景不同,各行的经营领域和侧重范围还是有所区别的。如盐业银行开办之初,具有国家银行的性质,所以更多地购买公债和外币债券。大陆银行大量购置房地产,其仓库业务在各行中也是最具特色。金城银行则以投资工商业而著称。中南银行具有侨商背景,在国外汇兑业务上则更具优势。大陆银行董事会在加入联营前,调查发现金城、盐业、中南三银行“营业既各不牵涉,合作亦不受束缚。且有互相扶助之义,确是发展营业巩固行基之一种办法。”因此,大陆银行加入联营行列。正是存在不同的经营理念和“势力范围”,北四行联营才成为可能。

1921年,张镇芳在张作霖支持下重新出任盐业银行董事长,吴鼎昌受到排挤,借考察之名赴欧美游历。同年,周作民逐渐掌握了金城银行大权,但是由于皖系军阀的失势,金城银行也少了些依靠。9月吴鼎昌归国,途经上海,吴鼎昌与胡笔江(1921年6月中南银行成立,胡笔江任中南银行总经理、金城银行董事)商议联合营业之事。吴鼎昌主张效仿国外,联合经营。胡笔江认为中南银行要打基础,需要依仗官僚金融资本势力,因此,他赞成中南、盐业、金城三行联合成立准备库。两人还为此先后赴京,与周作民商议。吴鼎昌、胡笔江是金城银行重要的发起人。而且金城银行在成立最初三年内,胡笔江借助其交通银行北京分行经理的职权,对金城银行业务开展有所帮助。所以周作民平日里对胡笔江、吴鼎昌比较尊重,也很重视他们的意见。中南银行创办伊始,周作民曾帮胡笔江申请中南银行发钞权。

此时,周作民缺少依靠,胡笔江在中南银行羽毛未丰,吴鼎昌在盐业银行权利受到限制,三行联营,可以互为声援,对他三人巩固在各该行的地位都有帮助。当时局势多变,京津金融紧迫,中交两行都在困难之中。金城银行领用交通银行钞票,“彼时情势已与现在不同”,而与中国银行订约领用钞票,“亦无若何利益。”金城与其向中交两行领用钞券,不如将中南所取得的发行权,改由三行联合准备、联合发行,进而与中交两行相竞争,更为得计。若三方面合作,盐业、金城领用中南银行钞票,盐业、金城银行可以增加收益,中南银行钞票信誉也更加巩固。所以,周作民基于提升地位的考虑,以及对银行利润的追求,积极推动三银行联营。吴鼎昌和胡笔江对银行联营的考虑也基本相似,他们是出于个人利益的需求而选择了集团经营,从而将个人利益与集团利益绑定在一起。对利益的追求正是四行联营凝聚力的表现。

有学者认为,“北四行的联合营业组织是当时的一个典型事例,但却不是偶然现象。”笔者认同这一观点,从客观环境来看,国际银行团在华兴起,银行联营或者抱团投资已经成为了一种趋势。无发行权的银行、钱庄通过领券等方式挂靠于有发行权,且信誉比较好的银行以增强实力,减少市场上带来的冲击与风险,这些方式在国内银行界已经司空见惯。银行联合经营理论在金融界的广泛讨论,北四行之间亲密的关系以及共同的利益追求,这些历史和现实因素促成了北四行联营集团的出现。

三、北四行联营集团的形成及属性

若想要理性的个体在一个潜在的群体中采取集体行为,需要一定的激励机制,即个体基于能从中获益,才会采取统一行动。换言之,这些个体有共同利益,这个组织才能长久持续下去。北四行正是出于利益的追求成立了集团组织,这是一种集体行为。北四行将银行经营的忧患意识转换成了实际行动。有学者评价:“北四行联合经营,在中国金融史上是个创新,反映了近代商业银行初步呈现资本主义银行业的联合和集中倾向”。

1921年11月16日,盐业、金城、中南银行在北京盐业银行总行召开联营会议,会上周作民、胡笔江认为,“联合之必要,既如以上吴君所述,此后厚集资力,共策进行,实业上庶可稍资辅助”,三行遂决定联营。会议议定组织“联合营业事务所”,并达成联营决议七条。此次会议还制定了《三行联合规约》和《三行联合营业事务所简章》。1922年7月,在吴鼎昌的劝说下,大陆银行“因商领此项钞票(中南银行钞票),旋亦加入联合营业。”大陆银行加入后所有规约各条均与三行共同遵守,约内“三行”字样均改为“四行”。“北四行联营集团”正式形成。四个银行的经理吴鼎昌、胡笔江、周作民、谈荔孙为联合机构的领导人。四行联营事务所下属的部门相继有:四行准备库、四行储蓄会、四行企业部和调查部。1937年四行准备库改组为四行信托部。1948年,四行储蓄会和四行信托部合并,重组为联合商业储蓄信托银行。

北四行联营之后的业务具体表现在,联合发行在中南银行钞票、联合储蓄、联合投资。四行联营事务所成立的当年,就联合向交通银行自置地基(上海黄浦滩14号)和房屋修建提供贷款100万;此后,向裕元纱厂联合放贷50万元;承做南通大生纱厂放款。四行储蓄会先后在上海投资兴建国际饭店、虹口公寓、古柏公寓、四行仓库等。四行联合投资的工商业有:久大永利永裕、诚孚信托公司、天津北洋纺织公司、天津恒源纺织公司、大公报、南洋企业公司以及孚中公司和保险公司等。

北四行联营对盐业、金城、大陆、中南四家银行的发展起到重要的保障作用。

第一,四行联合发钞,极大地降低了发钞风险。围绕中南银行钞票的发行,北四行在预先宣传、发行仓库租赁,以及发行章程的制定等细节方面做了充足的准备,这些措施有效提升了中南银行钞票的市场信誉。

第二,四行储蓄会起到了盘活资金的作用。1923年初,北四行各出25万元联合成立四行储蓄会。四行储蓄会规定四行借用资金以栈单再抵押,这促进了四行间的资金融通,巩固了四行联营模式。在中央银行缺位的情况下,四行储蓄会部分地承担了央行的职能,起到了降低拆解风险,稳定金融市场的作用。

第三,联合办理放贷业务,银行间可以互通信息,有助于分散贷款风险。当时中国商业银行资本实力较为薄弱,单独从事信贷业务风险较大。

第四,联合营业避免了银行间通过减低贷款利率或提高存款利率等方式开展恶性竞争,在利益一致的基础上保障了银行的盈利空间,增强了北四行的整体竞争力。

吴鼎昌曾就北四行联营的主旨及业务发表谈话。他说:“四行联营之宗旨,系为活泼金融,压轻利率起见,以期实业勃兴,而国民生计可藉以发展。其办法,第一,使硬货之代表品,有确实保障机关。第二,使不生产之游金,有确实存放机关,故有准备库与储蓄会之设,俾金融事业渐入正轨。四行准备库之组织,第一使准备金完全独立保证,所有四银行营业金,不能混杂或流用丝毫。第二使准备金数目完全公开,四银行与使用者同立于稽查地位。”

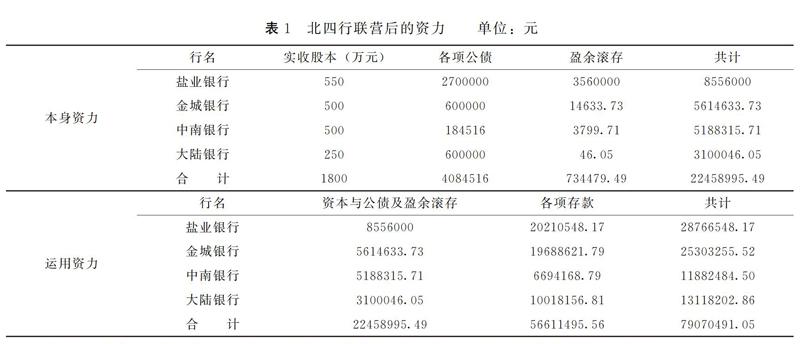

北四行联营集团的形成增加了彼此的实力,也提升了北四行的金融地位、社会信誉,巩固了其在华北乃至整个中国金融界的优势地位。银行营业实力可以从其本身资力和运用资力两个层面考察。本身资力指的是银行的实收股本、各项公债以及盈余滚存。银行的运用资力指的是本身资力加上各项存款。如表1所示,1922年北四行联营时,盐业银行因开办较早,且当初具有国家银行的性质,所以各项公债及盈余滚存数目较大,而金城、中南、大陆银行则相对少些。但是四家银行联合后,本身资力合计达到2245余万元,已然成为华北最大的金融组织。

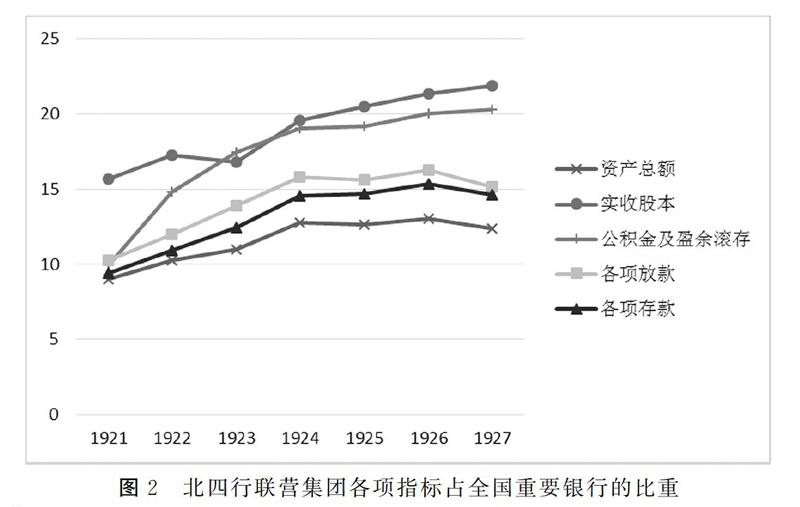

四行联营后,四行准备库和四行储蓄会互为犄角,为四行的后盾,其联营事业更是发展迅速。1922年底,北四行的运用资力达到7907万余元,各行库存现金及存放同业合计达2450余万元。如图2所示,从历史的发展来看,北洋时期,北四行联营集团的资产总额、公积金及盈余滚存、各项存款、放款等均取得长足的发展。北四行的纯益占全国重要银行纯益的比重,1921年为28.08%,1924年猛增至33.81%。到1934年,北四行联营集团总资产45455.7万元,占全国重要银行资产总额的12%,成为国内最大的私营银行集团。

社会会检验经济组织的有效性。通过联营,北四行增强了实力,提高了信誉,扩展了业务,在银行挤兑风潮、倒闭事件频发的近代,北四行没有发生一起挤兑事件。它们联合经营的活动被其他银行所效仿,如四川美丰银行联合川康银行组建“川美联合营业事务所”,联合经营汇兑业务。

一般而言,集体利益有两种,一种是相容性的,即利益主体在追求某种利益时目标一致,彼此互为包容。如处于同一行业中的公司在向政府提出税收减免、政策优惠、资金扶持等要求时,它们的利益就是相容的。这就是所谓的“一损俱损、一荣俱荣”,这时利益主体之间是正和博弈。

另外一种是排他性的,即利益主体在追求这种利益时是相互排斥的,如处于同一行业中的公司在通过限定产出,提高价格,追求收益时就是排他的。即市场份额一定的前提下,产量是此消彼长的关系,你多生产了就意味着我少生产。这时利益主体之间是零和博弈。据此,可以将各种各样的集团分为利益相容性集团和利益排他性集团,他们集体行动的逻辑是不同的。

常说的“既存利益”就是排他性的,这时集团碰到的是“分蛋糕”的问题。集团成员排斥他人的进入,既定的“蛋糕”,分利者越少越好,分利集团越小越好。而相容性集团遇到的是“做蛋糕”问题,为把蛋糕做大,集团成员总是希望做蛋糕的人越多越好,集团规模越大越好,欢迎具有共同利益追求的行为主体加入。

当盐业、金城、中南银行商议联营之初,就想邀请大陆银行加入。但是,谈荔孙心存疑虑,担心业务受到影响,没有立即同意,持观望态度。此后,谈荔孙看到联营确实有利于银行发展,才于1922年7月11日加入联营。1922年7月大陆银行董事会上提到:“银行营业全在厚集资力,以图发展。该三行上年联合之始,曾请本行加入,其时因事须加考虑,未允实行。日前,该三行又重申前请,敦劝再三,以同业论,固不宜过却,以厚资力论,本行亦大有关系,拟请议决加入”。“较之排他集团,相容性集团就有可能实现集体的共同利益。”盐业、金城、中南、大陆等银行由三行联营走向四行联营正是相容性的表现。

北四行实现联营的基本条件是它们有相同的利益与诉求。盐业、金城、中南、大陆银行联营集团形成以后,在发展中彼此合作,互为帮衬,具有“相容性集团”的特点。面对集体利益,北四行具有相容性,可以共同组建四行准备库,发行中南银行钞票;可以共同出资组建四行储蓄會,开展业务。但是在具体的商业银行业务上又互不牵涉,彼此竞争,又具有“排他性集团”的特点。例如,面对存款户这个既定“蛋糕”,他们之间就存在着“排他性”。面对钞票兑现责任,他们之间存在“搭便车”的行为。由于搭便车行为倾向的存在,“除非存在强制或其他特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。”所以北四行在联营之初就制定了相关的规约和章程,约束相关业务活动。

四、结语

在市场经济中,企业与企业之间的关系本质上是一种竞争关系,但是,企业如何对待和处理这种竞争关系则因“人”而异。周作民、吴鼎昌、谈荔孙、胡笔江等都是近代著名的金融家。前三位,接受過新式教育,具有近代金融的专业知识。胡笔江从钱庄学徒一直做到交通银行北京分行经理(后任交通银行董事长),对中国的金融问题非常熟悉。他们均具有发展中国银行事业的强烈愿望,具有创业情怀和企业家精神。在中国金融史上,“北四行”的联合经营可以说是强强联合,是一种金融创新。它们联合发行、联合投资、联合储蓄,共存共赢。这种经营模式是市场选择的结果,是中国近代商业银行向西方银行业联合、集中经营模式学习的结果,其效果是明显的。

北四行没有像其他行业或企业那样树立起自由地追求私利的行为准则,因此,在他们之间形成的企业关系也有了特别之处。

第一、在单个银行力量较为薄弱的情况下,要想与强大的外资银行、国有银行竞争,只能借助团体的力量,在企业间开展有组织的联合行动。实践表明,北四行之间形成的这种相互配合和支持的关系,不仅壮大了四家银行的实力,提高了它们在中国银行界的地位,也进一步推动了中国银行业的发展进步。

第二,北四行联营集团的形成,不是以损失效率的行政撮合方式进行,而是依靠市场力量。北四行之间并没有因为采取联营模式而放弃相互间的竞争行为,但是,与其他银行间的竞争有所不同,北四行之间竞争的焦点不是获得短期的、高额的利润率,而是着眼于企业的长期存续问题。这种立足于长期发展的竞争是企业家创新精神的体现。

第三,北四行联营不同于欧美各国的银行合并或联合。北四行通过共同出资的方式,联合经营,彼此独立,地位平等。欧美诸国的银行合并或联合,是以一家大银行为中心,通过购买小银行的股权,控制其他银行。直到1929-1933年世界性的经济危机之后,在发展和危机的双重因素作用下,中国的银行业才开始走上合并的道路。

北四行联营之后,即便是制定了规章制度,四行之间依然是存在着“排他性”和“搭便车”的行为,挑战着四行联营的有效性。它们彼此之间的矛盾冲突与潜在暗流是不断涌现的,加上政治、经济环境的改变,使得北四行联营的实际运行效果大打折扣。20世纪30年代,北四行的历年纯益均有所下降。1931年,北四行纯益占全国重要银行的纯益,已经由1923年的30.5%,下降到16.65%。30年代后期,基于收益性、安全性的考虑,北四行的总行相继南迁。北四行南迁进一步巩固了上海金融中心的地位,做到了商业银行应有的历史贡献。北四行彼此间潜在的冲突及南迁后发展式微的问题,笔者拟专文论述,此处不再赘言。