草原管理的生态学理论与概念模式进展

2018-01-17李向林

李向林

(中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,北京100193)

草原是全球陆地生态系统的重要组成部分,也是地球上面积最大、分布最广的土地覆盖类型。草原是复杂生态系统,具有食物生产、家畜饲养、生物多样性维持、储碳固碳、水土保持、文化保育、休闲娱乐和旅游景观等多样化的生态系统服务。草原的健康和功能的维持,对国家、区域乃至全球的可持续发展具有十分重要的意义。因此,草原生态系统始终是生态学研究领域的重要组成部分。反过来,生态学理论也对草原管理的相关政策和措施的制订具有显著的影响[1-2]。

从20世纪初以来,草原科学的发展受到美国生态学家CLEMENTS于1916年提出的生态演替理论的强烈影响,而 CLEMENTS的学生 SAMPSON于1917年将生态演替理论引入草原评价以后,更加巩固了其在草原科学的主导地位。基于经典演替理论的草原科学的基本内涵是:草原是用以生产畜产品的自然资源,草原群落的演替主要受家畜放牧的影响,草原植物群落的物种组成对放牧强度的响应是线性的、可逆的,减轻或停止放牧后草原群落具有向顶级群落演替的潜势。平衡生态学及稳态管理是这一理论框架的核心。

此后几十年里,草原科学理论及相关管理模型虽然也在逐渐发展,但基本没有脱离演替理论和稳态管理的概念框架。直到20世纪70、80年代,这一循序渐进式的发展节奏被生态学领域的理论创新所打破——平衡生态学理论受到新兴的非平衡生态学(nonequilibrium ecology)的挑战[3-4]。生态学理论发展对草原科学及草原资源管理模式产生了深刻的影响,着重反映了对非线性植被动态的重要性及传统草原演替理论和草原评估技术不足的认识。伴随着生态学理论框架的变迁,草原资源管理的理念和概念模型也出现相应的变化,即从传统的稳态管理模型向以非平衡系统管理转变。前者以维持系统稳定、获得畜产品最大持续产量为目标,而后者则承认系统的多稳态特征,以维护草原的多样性生态系统服务为目标[2]。HOLLING提出的恢复力理论[5],以及 WESTOBY将恢复力理论引入草原生态系统研究[6],无疑是对草原科学发展影响最显著的研究进展,而基于恢复力的管理也成为自然资源管理模型的最新发展[7-8]。与此同时,草原管理的理念也发生显著的转变——人类的角色正在从自然资源的利用者变成自然资源的管理者[7]。

本文试图在回顾近几十年里草原生态学研究文献的基础上,追溯草原生态学理论与草原资源管理模式演变的轨迹,展望未来草原科学所面临的挑战,从而为中国草原生态学研究和草原资源可持续管理提供参考。

1 从平衡生态学到非平衡生态学的转变

平衡生态学及其隐含的自然平衡论是一个古老的概念,但现代意义的平衡生态学的基础则来自于 20世纪 60年代兴起的系统论。平衡生态学的基本假设为:生态系统通过种内竞争、种间竞争、植物-动物互作等内在的生物学过程,而在很大程度上能够自我调节,从而约束生态系统的动态,将其限定在某个单一的稳定状态。也就是说,自然界在不受人类干扰的情况下,总是处于稳定平衡状态,各种不稳定因素和作用相互抵消,从而使整个系统表现出自我调节、自我控制的特征[3]。

平衡生态学还进一步假设,干扰停止之后,生态系统能够返回到未受干扰之前的原始状态。按照平衡生态学的观点,植物群落以固定的方向、可预测的途径,经过一系列预期的、有序的演替阶段,到达一个唯一的平衡点或稳定状态,即气候决定的顶级群落[9]。在20世纪的后50多年里,生态平衡理论尽管受到日益增多的批评,但一直都是草原科学的最主要的基础理论之一。特别在 DYKSTERHUIS发表的有关草原基况和趋势分析的经典论文之后[10],平衡生态学理论和和方法在世界各国的草原生态学领域和草原资源管理中得到了广泛应用。中国学者应用演替理论对内蒙古草原的植被的演替规律和特点进行了广泛研究[11-17]。在生产力水平较高、环境条件相对优越、稳定的草原生态系统,经典的草原演替模型仍然是较适用的。在这些生态系统中出现的线性植被动态是由于强烈的植物竞争和草畜互作所致,而这正是平衡生态学的特征。

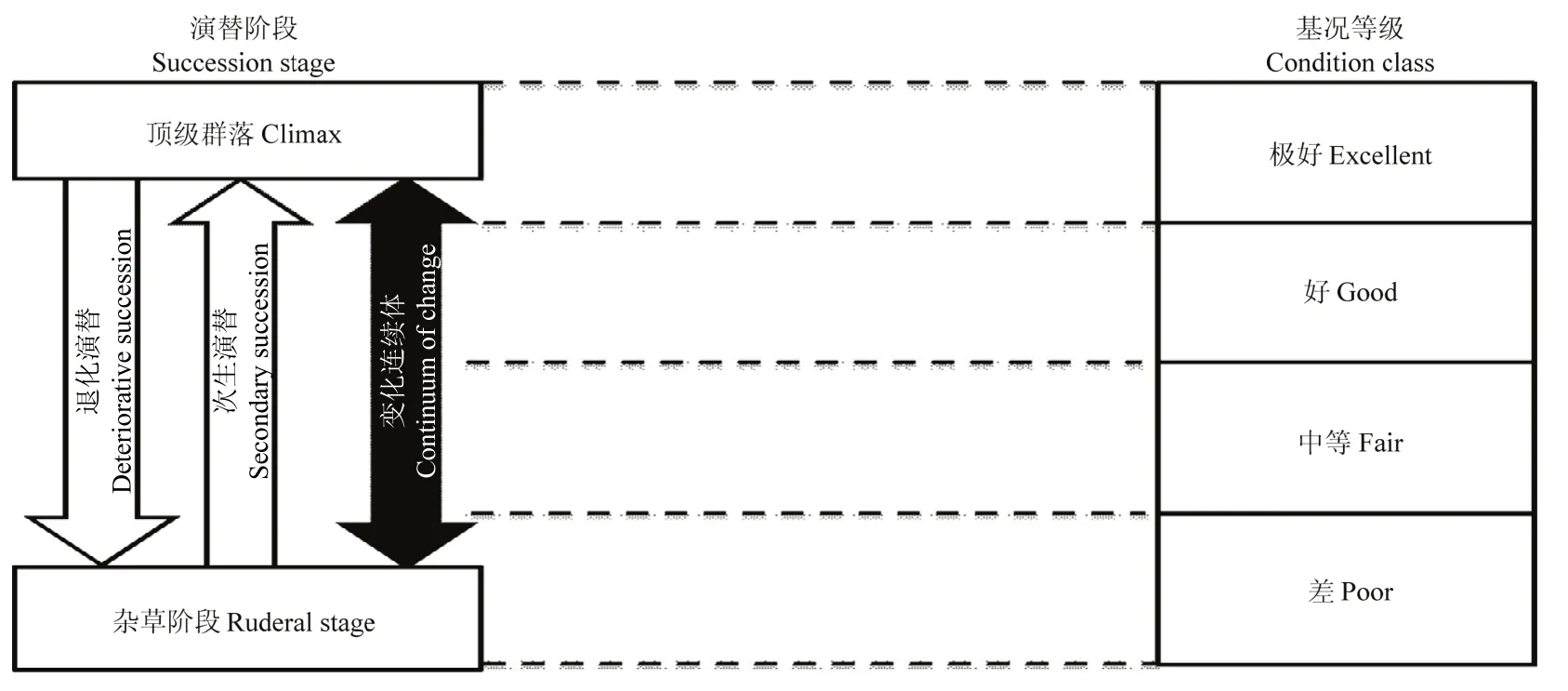

现代草原科学主要是在美国发展起来的,而整个20世纪美国草原专业领域的一个基础性概念就是“草原基况(range condition)”及其趋势分析。草原基况的概念是以著名美国生态学家 CLEMENTS于1916年创立的植物演替理论为基础的,该理论认为生态演替的最终结果是达到一个与环境(特别是气候和土壤)相平衡的植物群落,即“顶极”群落,而任何形式的扰动都将导致植物群落逆行(退化)演替到某个早期的状态。这就是平衡生态学的核心观点。这一理论导致了20世纪40年代美国的草原基况评价体系的建立(图 1)。草原基况评价要求将草原分为不同的“草原地境”,即能够形成不同种类和数量的顶极植被的区域。草原地境的描述包括有关土壤、气候、地形和其它景观特点的信息,以及顶极植物群落的描述。这一方法根据某一地境当前的植被组成和生产力与其顶极群落的相似程度,将该草原基况评为不同的等级(图1)。

图1 基于经典生态演替理论的草原基况评价体系Fig. 1 Conceptual model of range condition rating based on Clementsian succession theory

以草原基况为核心而形成的草原资源管理模型,在总体上假设家畜放牧是阻碍草原进化演替、导致草原退化演替的主要因素,而且假设植物群落演替对家畜放牧强度的响应是线性的[18]。CLEMENTS的学生SAMPSON于1917年将演替理论引入草原科学,形成了草原评价的理论框架。在20世纪前期,演替理论的引入在草原专业领域被看作是一个重大进展,对草原科学的发展产生了巨大的影响,它直接导致了生态平衡、稳态管理等草原资源管理概念的形成与发展。DYKSTERHUIS进一步将之应用于草原基况与草原管理的数量化分析,从而加强了演替理论在草原科学的基础地位[10]。

基于平衡生态学的自然资源管理模式就是所谓“稳态管理”。在稳态管理模式中,人类是自然资源的利用者,生态系统服务主要是畜产品生产,人类的目的就是通过各种技术和政治手段维持草原生态系统稳定,使之达到可持续最大产量。

20世纪中期以来,平衡生态学的观点在国际上日益受到质疑,主要是因为在现实中观察到的某些生态系统动态与平衡理论所描述的情况大相径庭[6,19],有关生态系统处于平衡状态的支持性证据非常有限,某些生态系统中出现的多个稳定状态无法得到合理解释,而且这些替代性稳定状态一旦形成就很难恢复或恢复很慢[4]。

随着对平衡生态学不足的认识,非平衡生态学应运而生。20世纪50年代中期最早出现非平衡理论的概念[20],60年代末首次出现关于生态系统的多稳态的研究[21],而到了 70年代,随着对非平衡系统(包括草原)的不断认识,非平衡理论遂成为一个重要的生态学理论[22]。非平衡生态学的基本假设是生态系统的内在自我调节能力是有限的,可能受到强烈的干扰影响。就是说,与平衡系统相比,非平衡系统具有更大的潜在变化。非平衡生态学强调生态系统的动态变化和难以预测性,并重视干扰、空间异质性及多稳态对生态系统动态的影响,它对基于平衡理论的自然资源管理模型(稳态管理模型)提出了进一步的挑战[23-25],尤其是20世纪80年代以来,基于非平衡理论的状态与过渡模型的发展和应用,对草原生态学及草原资源管理产生了深远的影响。

2 持续非平衡模型及其管理学意义

持续非平衡模型是ELLIS在研究肯尼亚北部的草原放牧系统时提出来的[26]。在此之前的研究中,都假设非洲的草原生态系统是稳定(平衡)的,之所以变得不稳定是由于载畜量过高、放牧过度引起的,因此相关的政策建议主要集中在如何恢复生态系统的稳定性、增加草原的生产力方面。但是在东非草原经过9年的研究之后,ELLIS等得出的结论是该生态系统属于非平衡系统,但又具有持久性,因此被称为持续非平衡模型[2]。该研究所在区域的降水量年际变率较大,特别是容易出现连年干旱,常导致较高的家畜死亡率。在干旱过后降水量适宜的年份,牧草产量恢复较快,但家畜数量恢复非常缓慢。由于频繁的干旱,家畜数量很难恢复到高水平。因为牧草生产与家畜数量变化之间缺少相关性,因而这类生态系统被认为是非平衡生态系统。

按照非平衡理论,家畜数量是由环境波动(降水量)调节的,因此草食动物对草原植被的影响很小。由于干旱的影响,家畜数量始终处于较低水平,很少发生对牧草的密度依赖性竞争[27]。在干旱与半干旱地区,初级生产量常随降水量而表现出较大幅度的年际波动,因此不可能按照严格意义上的草畜平衡原则确定一个固定不变的载畜量。这些研究结果导致 20世纪90年代出现所谓“新草原生态学”,认为传统的载畜量、承载力等概念没有意义,家畜超载导致草原退化可能性不大。

降水量的年际变率与年平均降水量呈负相关,所以干旱与半干旱地区家畜数量与初级生产量之间的关系受年内降水变率的影响而更加复杂化,也难以将年降水量减少造成的影响与降水量季节变化造成的影响区别开来。ELLIS为此而提出了降水量年际变异系数(CV)临界值,当 CV≥33%时,家畜数量与初级生产量之间就不存在平衡关系[26]。

LLIUS在对该模型进一步分析之后,认为持续非平衡模型未能充分考虑家畜对一年内干、湿季节的不同资源的利用[28]。在干、湿季节分明的地区,家畜数量与干季的可利用“关键资源”有密切关系,但与湿季丰富的牧草没有太大关系。决定家畜数量的关键参数是经过干季以后家畜的成活率,而成活率是该时期可利用牧草产量的函数。家畜数量及其对植被的潜在影响的最终决定因素是干季提供关键资源的放牧地所占的相对比例。因此,湿季草原与家畜数量联系不紧密,可归入非平衡生态系统之列,而干季草原与家畜数量之间的确存在平衡关系。

以上对持续非平衡模型的深入分析在放牧管理上具有实际意义。具体联系到中国的草原生态系统,可以认为冬春牧场就是关键资源,冬春草场所占比例是草畜平衡、放牧对草原植被的影响的决定性参数。随着关键资源比例的增加(冷季或干季草场面积增加),载畜能力也将增加,那么家畜放牧引起暖季或湿季草原退化的可能性也将增加。关键资源所占的面积代表放牧生态系统中的平衡部分,其初级生产力和物种组成一般随放牧强度的增加而改变。但是,在提供补充饲料的情况下,家畜数量与干季(冷季)和湿季(暖季)的牧草资源都没有紧密联系,家畜数量可能保持在较高水平,这对生长季的植被状况以及旱季(冷季)之后的返青生长反而有不利影响。上述原理同样适用于野生动物在干(冷)季与湿(暖)季资源之间迁徙的情况。

上述分析证明持续非平衡模型在生态学和草原管理上是有意义的。即使家畜数量与湿(暖)季牧草之间不一定存在密切联系,因而可以认为是处于非平衡态,但家畜数量与关键资源区的可利用牧草之间的确存在平衡关系。这也说明草畜平衡、载畜量、承载力等概念仍然是有效的放牧管理学概念。由此可见,不同草原生态学观点和模型之间需要进一步的综合,从而能更加准确地解释家畜数量和草原资源之间的生态学关系,为决策者提供参考依据 。

3 状态与过渡模型及其应用

演替理论及以此为基础的草原管理模式在 20世纪70、80年代遭到一些草原学家的严厉批评。起初,一些研究者发现,草原上灌木扩张的速度和范围与放牧强度并不完全同步,停止放牧并不能防止或逆转灌木的入侵[6,19]。随后,在世界其他草原地区开展的研究表明,在美国发展起来的演替理论与管理模型往往在当地并不适用[29-30]。在美国发展起来的经典草原学理论,是建立在没有太大气候波动的所谓平衡系统的动力学基础上的。而其他发展中国家,尤其是亚洲国家的草原有很大不同。最近十几年的生态学研究显示,干旱和半干旱草原的气候变化非常大,生态系统在功能上表现为非平衡系统,其变化不是向确定的顶级状态发展,而是由一些不可预测的随机因素控制的,如降水、干旱和火烧等。一些被认为是过度放牧引起的草原退化,实际上可能是草原植被对气候等随机因素变化的反应[31-32]。另外,干旱和半干旱草原往往形成多个相对稳定的“状态”,而不是按固有的顺序定向地演替到唯一的顶级群落。一个生态系统常具有几个不同的(而不是一个)演替途径,有时草原的变化速度很快,有些变化往往是永久性的(不可逆的),而且常常需要对草原动态变化的过渡状态进行详细的解释。这些新的认识促使科学家们研究不同于传统理论的替代模型,以便能够准确解释实际草原植被动态,为草原管理提供有效的科技支撑。

在过去三十多年里,草原生态学界已经普遍形成如下共识:(1)受放牧或气候影响而发生的草原植被变化,可能并不表现为单一的连续体,而是有可能产生多个稳定的植物群落;(2)植被变化不一定是可逆的;(3)植被变化可能是间断性的和突发性。在此基础上,WESTOBY等正式提出了新的植被动态理论:状态与过渡模型(state-and-transition models, 或STMs)[6]。所谓“状态”,是指能够抵抗一定变化的比较稳定的植物群落,常常称之为“稳态”,但不一定是顶极群落。只有在长期的过度干旱、火灾、虫灾和病害大爆发、人为强度干预等外界影响下,这些稳定状态的植物群落才会发生变化而“过渡”到另一个状态。保持这种高度稳定状态的地境因素被称为“阈值”,例如:土壤侵蚀或养分损失严重到植物不能生长的程度;地境被其它植物入侵,而且其优势度达到其他植物无法竞争的程度;水分循环发生大的变化,达到植物不能正常生长的程度;植物群落结构发生大的变化,致使正常的生态过程不能进行。

截至目前,许多研究者们已经提出了具有不同结构的 STMs,有的模型完全是定性的、描述性的[33-34],有的模型仅对状态的属性给出定量描述[35-36],而另一些模型则对状态、过渡均予以定量描述[37-39]。尽管世界各国已经建立了许多 STMs,但只有澳大利亚、美国、阿根廷、蒙古这4个国家将STMs应用于草原管理[40]。中国学者对STMs仅有一些零星的研究,如熊小刚等针对内蒙古半干旱草原普遍发生的灌丛化现象, 运用状态与过渡模型建立了半干旱草原灌丛沙漠化研究的基本构架,将灌丛化作为草原沙漠化的核心过程, 提出内蒙古半干旱草原灌丛化机制的假说[41-42]。

澳大利亚是最早接受并应用STMs的国家,尤其是澳大利亚北部的热带地区,STMs提供了描述热带草原植物群落的一个有效途径[43-44]。在阿根廷,WESTOBY等的论文发表以后[6],也开始出现对STMs研究的热潮,并首先针对干旱草原而研发了一系列的STMs。模型所揭示的干旱草原上放牧引起的植被和水土环境的变化与实际情况比相吻合。在 1990年代后期,在阿根廷又出现了针对湿润草原群落物种组成变化的STMs[40]。然而,澳大利亚和阿根廷尽管最早开展STMs研究的国家,但最初对STMs热情未能持续下去,没有形成像美国那样的具有可操作性的 STMs应用技术框架。究其原因,主要是缺少建立STMs所需的监测数据,缺少作为STMs基础的土地分类系统,也缺少对草原科学家和管理者的激励。

美国的STMs研究、应用在全世界处于领先地位。1997年美国政府部门正式采用STMs作为土地评价的组成部分,标志着美国草原科学范式的一个转折:流行了几十年的基于Clements演替理论的草原基况模型开始退出草原科学的历史舞台。

WESTOBY关于STMs的首篇论文在美国迅速产生了巨大反响,随后美国出现了大量关于STMs在特定草原生态系统应用的实验、综述论文[45-47]。美国联邦政府土地管理机构组织专家对以往的草原基况模型和新兴的STMs进行了深入而广泛的研究,其代表性成果是美国全国研究委员会(NRC)[48]和美国草原管理学会(SRM)[49]撰写的两份综述性报告。这两份报告呼吁进行草原评价方法的标准化,采用能够解释多稳态的模型来取代现行的草原基况模型。正是由于这两份报告,美国的自然资源管理部门开始接受STMs概念并采用以此为基础形成的草原评价技术体系。1990年代末期,美国的草原专家开始研发并应用STMs,而且研究工作日益深入、广泛。有关STMs的应用,主要由美国农业部自然资源保护局(USDANRCS)用来给牧场主提出有关草原管理的要求,并为联邦政府的财政支持提供依据。

在蒙古国,草原的普遍过牧与退化,为研发草原监测与评估技术提供了动力[50-51]。2004年,瑞士发展与合作署(SADC)在蒙古国启动了名为“绿金蒙古”(Green Gold Mongolia)的项目,旨在提升其草原现状与未来趋势监测评价的技术水平。通过该项目,美国的生态地境描述(ecological site description, ESD)和基于ESD的STMs概念被引入蒙古国[52],并于2011年被蒙古国政府正式用于草原植被变化趋势的监测评估。蒙古国虽然在STMs研究与应用方面起步较晚,但后发优势比较明显。

4 草原健康评价

草原健康模型是由美国国家科学研究委员会(NRC)的草原分类委员会(CRC)提出的,旨在为联邦政府部门建立一套草原分类、调查、监测的方法[48]。NRC向美国农业部和内政部建议:(1)制订并采用一个与现有标准相独立的草原健康最低标准;(2)制订统一的判别指标和方法,以便评价草原管理是否达到这一标准;(3)开展协调一致的、统计上公正有效的全国草原资源清查,以便定期评价全国草原健康状况。

1994年,美国土地管理局(BLM)开始制订“草原健康标准及家畜放牧管理指导方针”,并作为评价公共土地健康、维持生态结构与功能的政策依据。美国的大多数州都相继制订了类似的“草原健康标准”和“放牧指导方针”。在NRC(1994)的报告《草原健康——草原分类、调查、监测的新方法》中,CRC将草原健康定义为:“草原生态系统的土壤、植被、水、空气以及生态过程的完整性得到平衡和持续的程度”。CRC还建议“草原管理的最低标准应该是防止人为导致的草原健康损害”。美国各州都制订了草原健康标准,其评价指标不仅限于对畜牧业十分重要的植物种类,同时还监测生物多样性、土壤稳定性、水文功能、能量流动、养分循环等[48,53]。

NRC(1994)提出如下草原健康判定依据:(1)健康:土壤和生态过程评价显示草原提供价值和产品的能力得到保持;(2)危险:评价指标显示草原具有不断增加的、但可逆转的退化缺陷;(3)不健康:评价指标显示草原退化已导致其提供价值和产品的能力发生不可逆转的丧失。健康的草原可以描述为:没有明显的水土流失,大多数降水渗入土壤并就地被植物生长所利用,或者作为地表水进入水系;植物群落有效地利用该地境的养分和能量;植物组成虽然有波动,但是健康的草原在自然或人为胁迫解除后,其土壤、植物群落和生态功能具有保持和恢复的趋势。

中国学者对草原健康评价方法也作了一些探索,而相关研究主要集中在基于草原活力(V)、组织力(O)和恢复力(R)的综合评价指数VOR指数以及增加了草原基况(C)的CVOR指数在草原生态系统健康评价中的应用[54-59]。而2008年颁布的国家标准《草原健康状况评价》[60],则是根据美国的草原健康评价标准并结合中国实际应用而制定的。这些工作虽然也涉及草原生态系统的多稳态性,但有关不同状态之间的分界及阈值的确定,相关研究仍然十分缺乏。

状态与过渡模型和草原健康均属于以生态系统为对象,基于非平衡理论的管理模式,其参考系也是历史顶级植物群落,但包括一个波动范围。按照这一模式,人类是生态系统中的一个组成部分,而不仅仅是生态系统的利用者。草原生态系统的功能,也不局限于畜产品生产,而是多种生态系统服务,管理目标也不仅仅是最大可持续产量,而是维持生态系统的多功能。该模式依然需要自上而下的机构实施,而其依赖的科技知识则需要通过多学科交叉的生态学实验获得[2]。

5 恢复力理论的兴起

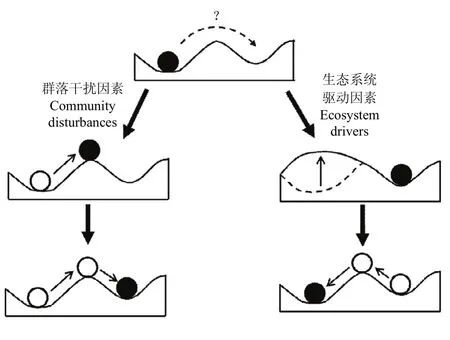

HOLLING在研究捕食者-猎物理论模型时,发现了与非线性动态相关的多稳态现象,并因此而提出了恢复力理论(resilience theory)[5]。恢复力理论最初被定义为“系统内部关系的持久性,用系统吸收状态变量、驱动变量和系统参数的变化并持续存在的能力来度量”。恢复力理论认为,生态系统可在一定程度上表现出动态行为,但仍能保持其正常的结构和功能;而当变化超过了原生态系统的恢复力时,就有可能形成另一个稳定的生态系统。恢复力有两种表示法,即工程恢复力和生态恢复力,分别对应于平衡和非平衡生态系统动态[5,61-62]。工程恢复力注重某个单一稳态,而生态恢复力则基于多个稳定状态。工程恢复力代表的是生态系统因受到干扰而变化之后恢复到其原来的稳定状态所需的时间[5,63],而生态恢复力所刻画的是远离平衡点的系统动态,它所关注的是生态系统“不返回”原来平衡点的可能性,以及邻近的替代性平衡点 。目前,生态恢复力被定义为“在经历变化的过程中,系统吸收干扰从而保持相同功能、结构、特性和反馈的能力”[64]。

恢复力理论常用图2所示的“引力洼地”概念模型来形象地表示。工程恢复力反映引力洼地的深度和坡度,决定恢复的速度(即球滚回同一洼地底部的速度);生态恢复力则反映引力洼地的宽度。如果干扰因素的作用力非常大,或者外界驱动因素导致生态系统参数或生态过程发生显著变化,那么生态系统将被迫偏离原来的状态;如果偏离程度超过特定阈值(超过恢复力),就会形成一个新的状态。如果存在多个引力洼地,则表示一个生态系统可能具有一个以上的平衡态。

恢复力理论无疑是促使草原科学转型的主要理论,但直到20世纪80年代末,恢复力理论才被引入草原科学[6],并于90年代末正式应用于草原资源评价。目前,恢复力理论仍处于不断发展之中,并且有可能成为草原生态学的核心理论之一,取代非平衡理论的主导地位。有些生态系统以前被看作是“非平衡的”,但现在看来,将之理解为“多平衡的”更为合理[20]。

图2 表示生态恢复力的引力洼地模型[65]Fig. 2 The basin of attraction model illustrating ecological resilience

恢复力理论之所以受到重视,根本原因还是现有的生态稳定性理论无法解释生态系统中实际观测到的结果。例如,草原群落中的植物种组成可能存在较大幅度的波动,但可能只是一种瞬变动态,系统可能仍然具有恢复力,能够回归正常状态。这种现象用群落稳定性理论很难理解,但如果将稳定性分解为抵抗力和恢复力两部分,问题就迎刃而解。抵抗力是系统在受到干扰后保持不变的能力,而恢复力则是系统因受到干扰而发生波动后又返回以前状态的能力[6]。恢复力理论的另一个重要概念是阈值,即另一稳定状态形成所需达到的临界条件。在该领域,被广泛引用的研究案例是草原向疏林地的转变、多年生灌丛草原向一年生草原植被的转化,这些变化导致在同一地点形成替代性生态系统[6,19]。恢复力理论提供了一个新的草原管理思路,即管理者不能回避或阻止生态系统的变化,而应该面对并引导生态系统的变化,使之持续为社会提供生态系统服务。

6 基于恢复力的草原管理模式

近年来,恢复力理论除了在生态系统分析中应用之外,还进一步拓展到生态系统与社会系统的耦合形式——社会生态系统。这一趋势的成因主要是人们认识到,就生态系统管理而言,生态信息是必需的但远远不够,因为生态系统受到人类社会需求、价值观及目标的极大影响。换句话说,就是认为“自然资源的问题是人的问题”[66]。另外,草原生态和社会环境常处于快速的变化之中,而且存在显著的地域差别或空间异质性。面对这种多样性和不确定性的挑战,以往的稳态管理模式日益难以奏效。一个新的草原管理模式——基于恢复力的管理正在兴起[7,67]。其核心思想是:生态系统的变化具有必然性,而且可能存在多个替代性稳定状态。管理的目的是设法引导生态系统的变化,从而为社会提供多样化的生态系统服务。该管理模式既强调人类对自然资源的依赖,也强调人类对自然资源及其提供的生态服务的影响,它谋求通过不同利益攸关方的参与来增强适应能力,从而解决系统变化不确定、知识不完整的问题,而不是以静止的管理思维通过法规来维持生态系统的平衡。

作为指导自然资源管理的一个框架模型,恢复力理论已经得到广泛的认可。然而,在实际中如何应用,还需要进一步研究。阈值、多稳态等概念虽然具有重要理论价值,但是它们并不足以提供恢复力管理的必需信息,因为这些阈值、多稳态是在生态系统经过变化之后才被认识的,预先较难界定。因此,可能需要首先确定有关系统控制变量和反馈机制的生态指标,掌握生态系统恢复力的变化轨迹,从而制订适宜的管理对策。目前,在草原管理中一般仍然采用状态与过STMs来实施基于恢复力的管理。但是,STMs是针对生态系统变化的,对于社会生态系统的管理不一定完全适用。究竟应该将社会生态系统的方法整合到状态与过渡模型框架,还是应该专门针对社会生态系统而研发独立的模型框架,仍然存在争议。

适应性管理是在恢复力理论提出后不久被引入的一个新概念,用以处理实际管理中遇到的系统变化不确定性和信息不足的问题[68]。适应性管理又被称为“边干边学”,它通过决策过程中的系统化学习来应对不确定性[69]。适应性管理源自于恢复力理论,主要针对复杂系统的管理。草原系统正是这样的具有较大不确定性、比较复杂的社会生态系统,因而非常适宜于适应性管理的应用[70]。在很多情况下,尽管对所涉及的社会生态系统的信息了解不全,管理决策的效果如何存在较大不确定性,但管理者又不得不采取行动,这时适应性管理就比较有用。适应性管理采用结构化决策手段,而且需要对管理进行监测、评估、调整。政策、法规的确定性和强制性要求与适应性管理的不确定性环境之间常会出现矛盾。

适应性管理需要对变化的情况做出快速的反应,而法规则具有长效性和更新慢的特点,因此会对适应性管理的实施造成障碍。尽管存在诸如此类的挑战和局限,但是草原管理依然是非常适合适于应性管理应用的领域,相关技术问题值得进一步探索、研究。

7 结论

草原是地球上分布面积最大的土地覆盖类型,具有草牧业生产、提供野生动物栖息地、维持生物多样性、固碳储碳、水源涵养及休闲娱乐等多样化的生态系统服务。在过去的几十年里,有关草原生态系统的基础理论和资源管理模式的研究取得了显著的进展。流行的Clements演替理论和基于演替理论的传统草原管理模式受到非平衡植被动态理论的挑战。其中对草原生态学研究影响最大的进展包括非平衡生态学理论、恢复力理论、状态与过渡模型等。这些新理论对草原生态系统动态的解释更加符合实际观测的结果,也为新的草管理模式的发展提供了理论框架。

恢复力理论自从提出之后得到了广泛的认可和接受,并具有取代非平衡理论而成为生态学主流理论的趋势。恢复力有两个大的类型,即工程恢复力和生态恢复力。工程恢复力表示生态系统受到干扰后返回原来平衡点的能力,而生态恢复力则表示生态系统脱离原来的平衡点、形成另一个平衡态的能力。生态恢复力在涉及多稳态生态系统管理的领域得到了广泛应用,特别是复杂的社会生态系统的适应性管理。然而,目前仍然缺乏在实践中应用恢复力管理的技术规程。近年来,生态阈值和替代性状态的研究得到了极大的重视,但它们仍然不能满足基于恢复力管理实施的需要,这是因为阈值和状态是在变化后才确定的,而不是预测的。将来着重需要研究和确定控制变量和反馈机制的生态指标,从而帮助管理者评估生态系统恢复力的轨迹,制定适当的管理对策,并根据需要来改变其轨迹。

状态与过渡模型最初是作为替代草原基况评价的一个管理模型而被提出来的,但经过不断发展,现已作为草原生态学理论框架和管理模式而被广泛应用。但在应用中STMs仍面临如何准确界定不同替代状态(包括参考状态),确定阈值生态指标,区分瞬变动态与状态转移,以及实现信息共享和实用化等问题。在STMs研发与应用方面,将来需要重视不同利益攸关方的参与式方法、结构化决策方法的应用,以及用以提供精确空间信息的数字化成图技术研发与应用。将来草原生态学理论和管理模式还需要进一步的发展和整合,从而形成更完善的框架模型,能更加有效地应用于兼具复杂性、适应性和社会性的草原生态系统。

[1] GILLSON L, HOFFMAN M T. Rangeland ecology in a changing world.Science, 2007, 315(5808): 53-54. DOI: 10.1126/science.1136577.

[2] BRISKE D D. Rangeland Systems: Foundation for a conceptual framework//Briske D D. ed.Rangeland Systems: Processes, Management and Challenges.Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. 2017. DOI 10.1007/978-3-319-46709-2.

[3] 邬建国. 生态学范式变迁综论. 生态学报, 1996 (5): 449-459.WU J G. Paradigm shift in ecology: an overview.Acta Ecologica Sinica, 1996(5): 449-459. (in Chinese)

[4] BRISKE D D, FUHLENDORF S D, SMEINS F E. Vegetation dynamics on rangelands: A critique of the current paradigms.Journal of Applied Ecology, 2003, 40: 601-614.

[5] HOLLING, C S 1973. Resilience and stability of ecological systems.Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4: 1-23.

[6] WESTOBY M, WALKER B H, NOY-MEIR I. Opportunistic management for rangelands not at equilibrium.Journal of Range Management, 1989, 42: 266-274.

[7] CHAPIN F S III, KOFINAS G P, FOLKE C, CARPENTER S R,OLSSON P, ABEL N, BIGGS R, NAYLOR R L, PINKERTON E,SMITH D M, STEFFEN W, WALKER B, YOUNG O R.Resilience-based stewardship: Strategies for navigating sustainable pathways in a changing world//Chapin F S III, et al.. eds.Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-based Natural Resource Management in a Changing World.New York, US: Springer, 2009:319-337.

[8] CHAPIN F S III, CARPENTER S R, KOFINAS G P, FOLKE C,ABEL N, CLARK W C, OLSSON P, SMITH D M, WALKER B,YOUNG O R, BERKES F, BIGGS R, GROVE J M, NAYLOR R L,PINKERTON E, STEPHEN W, SWANSON F J. Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet.Trends in Ecology and Evolution, 2010, 25: 241-249.

[9] PICKETT S T A, OSTFELD R S. The shifting paradigm in ecology.//Knight R L, Bates S F. eds.A New Century for Natural Resource Management.Washington, DC: Island Press, 1995: 261-278.

[10] DYKSTERHUIS E J. Condition and management of rangeland based on quantitative ecology.Journal of Range Management, 1949, 2:104-105.

[11] 刘钟龄, 王炜, 梁存柱, 郝敦元. 内蒙古草原植被在持续牧压下退化演替的模式与诊断. 草地学报, 1998, 6 (4): 244-251.LIU Z L, WANG W, LIANG C Z, HAO D Y. The Regressive succession pattern and its diagnostic of Inner Mongolia steppe in sustained and superstrong grazing.Acta Agrestia Sinica, 1998, 6(4):244-251. (in Chinese)

[12] 刘钟龄, 王炜, 郝敦元, 梁存柱. 内蒙古草原退化与恢复演替机理的探讨. 干旱区生态与环境, 2002, 16(1): 84-91.LIU Z L, WANG W, HAO D Y, LIANG C Z. Probes on the degeneration and recovery succession mechanisms of Inner Mongolia steppe.Journal of Arid Land Resources and Environment, 2002, 16(1): 84-91. (in Chinese)

[13] 王炜, 刘钟龄, 郝敦元, 梁存柱. 内蒙古草原退化群落恢复演替的研究. I. 退化草原的基本特征与恢复演替动力. 植物生态学报,1996, 20(5): 449-459.WANG W, LIU Z L, HAO D Y, LIANG C Z. Research on the restoring succession of the degenerated grassland in Inner Mongolia. I.Basic characteristics and driving force for restoration of the degenerated grassland.Acta Thytoecologica Sinica, 1996, 20(5):449-459. (in Chinese)

[14] 王炜, 刘钟龄, 郝敦元, 梁存柱. 内蒙古草原退化群落恢复演替的研究. II. 恢复演替时间进程的分析. 植物生态学报, 1996, 20 (5):460-471.WANG W, LIU Z L, HAO D Y, LIANG C Z. Research on the restoring succession of the degenerated grassland in Inner Mongolia.II. Analysis of the restoring processes.Acta Thytoecologica Sinica,1996, 20 (5): 460-471. (in Chinese)

[15] 王炜, 刘钟龄, 郝敦元, 梁存柱. 1997. 内蒙古退化草原植被对禁牧的动态响应. 气候与环境研究, 1997, 2(3): 39-43.WANG W, LIU Z L, HAO D Y, LIANG C Z. The dynamic response of degenerative steppe vegetation into grazing prohibited in the Inner Mongolia.Climatic and Environmental Research, 1997, 2(3): 39-43.(in Chinese)

[16] 王炜, 梁存柱, 刘钟龄, 郝敦元. 羊草+大针茅草原群落退化演替机理的研究. 植物生态学报, 2000, 24(4): 468-472.WANG W, LIANG C Z, LIU Z L, HAO D Y. Mechanism of degradation succession inLeymus chinensis+Stipa grandissteppe community.Acta Phytoecologica Sinica, 2000, 24(4): 468-472. (in Chinese)

[17] 邵新庆, 王堃, 王赟文, 刘贵河. 典型草原自然恢复演替过程中植物群落动态变化. 生态学报, 2008, 28 (2): 855-861.SHAO X Q, WANG K, WANG Y W, LIU G H. Dynamics of plant community during natural restoration and succession of the InnerMongolia steppe.Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(2): 855-861. (in Chinese)

[18] BRISKE D D, FUHLENDORF S D, SMEINS F E. State-andtransition models, thresholds, and rangeland health: A synthesis of ecological concepts and perspectives.Rangeland Ecology &Management, 2005, 58:1-10.

[19] LAYCOCK W A. Stable states and thresholds of range condition on North American rangelands: A viewpoint.Journal of Range Management, 1991, 44: 427-433.

[20] PETRAITIS P.Multiple Stable States in Natural Ecosystems. Oxford,UK: Oxford University Press, 2013: 188.

[21] LEWONTIN R C. The meaning of stability//Diversity and Stability of Ecological Systems. Brookhaven Symposia in Biology No. 22.Brookhaven, New York, 1969.

[22] MAY R M. Thresholds and breakpoints in ecosystems with a multiplicity of stable states.Nature, 1977, 269: 471-477.

[23] WU J, LOUCKS O L. From balance of nature to hierarchical patch dynamics: A paradigm shift in ecology.Quarterly Review of Biology,1995, 70: 439-466.

[24] 熊小刚, 韩兴国, 陈全胜, 米湘成.平衡与非平衡生态学在锡林河流域典型草原放牧系统中的应用. 生态学报, 2004, 24(10):2165-2170.XIONG X G, HAN X G, CHEN Q S, MI X C. Application of the equilibrium and non-equilibrium ecology to the dynamics of the steppe grazing system in Xilin River Basin, Inner Mongolia.Acta Ecologica Sinica, 2004, 24(10): 2165-2170. (in Chinese)

[25] 熊小刚, 韩兴国, 鲍雅静. 2005. 试论我国内蒙古半干旱草原灌丛沙漠化的研究. 草业学报, 2005, 14(5): 1-5.XIONG X G, HAN X G, BAO Y J. Discussion on the research into sandy desertification, accompanying by thicketization of semiarid grasslands in Inner Mongolia, China.Acta Prataculturae Sinica, 2005,14(5): 1-5. (in Chinese)

[26] ELLIS J E, SWIFT D M. Stability of African pastoral ecosystems:Alternate paradigms and implications for development.Journal of Range Management, 1988, 41: 450-459.

[27] BEHNKE R H, SCOONES I, KERVEN C. Range ecology at disequilibrium: New models of natural variability and pastoral adaptation in African savannas. London: Overseas Development Institute, 1993.

[28] ILLIUS A W, O’CONNOR T G. Resource heterogeneity and ungulate population dynamics.Oikos, 2000, 89: 283-294.

[29] REID R S, FERNANDEZ-GIMENEZ M E, GALVIN K A. Dynamics and resilience of rangelands and pastoral peoples around the globe.Annual Review of Environment and Resources, 2014, 39: 217-242.

[30] SAYRE N F.The Politics of Scale: A History of Rangeland Science.Chicago/London: University of Chicago Press, 2017.

[31] MILLER D J. New perspectives on range management and pastoralism and their implications for HKH-Tibetan Plateau Rangelands//Miller D J and Craig S R. ed.Rangelands and Pastoral Development in the HKH. Kathmandu.Nepal: International Centre for Integrated Mountain Development, 1996.

[32] ELLIS J E, COUGHENOUR M B, SWIFT D M. Climate variability,ecosystem stability and the implications for range and livestock development//Cincotta R P, Gay C W, Perrier G K. eds.New Concepts in International Rangeland Development: Theories and Applications.Proceedings of the International Rangeland Development Symposium,Washington,DC. Logan, USA: Utah State University. 14 January 1991.

[33] KNAPP C N, FERNANDEZ-GIMENEZ M E. Understanding change:Integrating rancher knowledge into state-and-transition models.Rangeland Ecology & Management, 2009, 62: 510-521.

[34] KACHERGIS E J, KNAPP C N, FERNANDEZ-GIMENEZ M E,RITTEN J P, PRITCHETT J G, PARSONS J, HIBBS W, ROATH R.Tools for resilience management: Multidisciplinary development of state-and-transition models for northwest Colorado.Ecology and Society, 2013, 18(4): 39.

[35] BESTELMEYER B T, MOSELEY K, SHAVER P L, SANCHEZ H,BRISKE D D, FERNANDEZ-GIMENEZ M E. Practical guidance for developing state-and-transition models.Rangelands, 2010, 32: 23-30.

[36] MILLER M E, BELOTE R T, BOWKER M A, GARMAN S L.Alternative states of a semiarid grassland ecosystem: Implications for ecosystem services.Ecosphere, 2011, 2(5): art55.

[37] JACKSON R, BARTOLOME J. A state-transition approach to understanding nonequilibrium plant community dynamics in Californian grasslands.Plant Ecology, 2002, 162: 49-65.

[38] CZEMBOR C A, VESK P A. Incorporating between-expert uncertainty into state-and-transition simulation models for forest restoration.Forest Ecology and Management, 2009, 259: 165-175.

[39] RUMPFF L, DUNCAN D H, VESK P A, KEITH D A, WINTLE B A.State-and-transition modelling for adaptive management of native woodlands.Biological Conservation, 2011, 144: 1224-1236.

[40] BESTELMEYER B T, ASH A, BROWN J R, DENSAMBUU B,FERNÁNDEZ-GIMÉNEZ M, JOHANSON J, LEVI M, LOPEZ D,PEINETTI R, RUMPFF L, SHAVER P. State and transition models:Theory, applications, and challenges//Briske D D. ed.Rangeland Systems: Processes, Management and Challenges.Cham, Switzerland:Springer International Publishing AG. 2017.DOI 10.1007/978-3-319-46709-2.

[41] 熊小刚, 韩兴国, 周才平. 2005. 平衡与非平衡生态学下的放牧系统管理. 草业学报, 2005, 14(6): 1-6.XIONG X G, HAN X G, ZHOU C P. Grazing system management based on equilibrium and non-equil ibrium ecology.Acta Prataculturae Sinica, 2005, 14(6): 1-6. (in Chinese)

[42] 熊小刚, 韩兴国. 运用状态与过渡模式讨论锡林河流域典型草原的灌丛化. 草业学报, 2006, 15(2): 9-13.XIONG X G, HAN X G. Application of state and transition models to discussing the thicketization of steppe in Xilin River Basin,Inner Mongolia.Acta Prataculturae Sinica, 2006, 15(2): 9-13. (in Chinese)

[43] ASH A J, BELLAMY J A, STOCKWELL T G H. State and transition models for rangelands. 4. Application of state and transition models to rangelands in northern Australia.Tropical Grasslands, 1994, 28:223-228.

[44] TAYLOR J, MACLEOD N, ASH A. State and transition models:Bringing research, extension and management together.Tropical Grasslands, 1994, 28: 193-194.

[45] PERLINSKI A T, PAIGE G B, MCCLARAN M P. Evaluating a state-and-transition model using a long-term dataset.Rangeland Ecology & Management, 2014, 67(2): 173-182.

[46] AUGUSTINE D J, DERNER J D, DETLING J K. Testing for thresholds in a semiarid grassland: The influence of prairie dogs and plague.Rangeland Ecology & Management, 2014, 67(6): 701-709.

[47] RITTEN J, FERNÁNDEZ-GIMÉNEZ M E, PRITCHETT J,KACHERGIS E, HIBBS W. Using state and transition models to show economic interdependence of ecological sites at the ranch level.Rangeland Ecology & Management, 2017, 70(6): 666-674.

[48] NRC (National Research Council).Rangeland Health: New Methods to Classify, Inventory and Monitor Rangelands. Washington, DC, US:National Academy Press, 1994.

[49] SRM (Society for Range Management). New concepts for assessment of rangeland condition.Journal of Range Management, 1995, 48:271-282.

[50] BRUEGGER R A, JIGJSUREN O, FERNANDEZ-GIMENEZ M E.Herder observations of rangeland change in Mongolia: Indicators,causes, and application to community-based management.Rangeland Ecology & Management, 2014, 67: 119-131.

[51] HILKER T, NATSAGDORJ E, WARING R H, LYAPUSTIN A,WANG Y J. Satellite observed widespread decline in Mongolian grasslands largely due to overgrazing.Global Change Biology, 2014,20: 418-428.

[52] HERRICK J E, VAN ZEE J W, HAVSTAD K M, BURKETT L M,WHITFORD W G. Monitoring manual for grassland, shrubland and savanna ecosystems. Volume I: Quick Start. Volume II: Design,supplementary methods and interpretation. Las Cruces, NM, USA:USDA-ARS Jornada Experimental Range, 2005.

[53] VEBLEN K E, PYKE D A, ALDRIDGE CL, CASAZZA M L,ASSAL T J, FARINHA M A. Monitoring of livestock grazing effects on Bureau of Land Management Land.Rangeland Ecology and Management, 2014, 67: 68-77.

[54] 任继周, 李向林, 侯扶江. 草地农业生态学研究进展与趋势. 应用生态学报, 2002, 13(8):1017-1021.REN J Z, LI X L, HOU F J. Research progress and trend on grassland agroecology.Chinese Journal of Applied Ecology, 2002, 13(8):1017-1021. (in Chinese)

[55] 任继周,南志标,郝敦元.2002. 草业系统中的界面论. 草业学报,2002, 9(1):1-8.REN J Z, NAN Z B, HAO D Y. The three major interfaces within pratacultural system.Acta Prataculturae Sinica, 2002, 9(1):1-8. (in Chinese)

[56] 侯扶江, 于应文, 傅华, 朱宗元, 刘钟龄. 2004. 阿拉善草地健康评价的 CVOR 指数. 草业学报, 2004, 13(4): 117-126.HOU F J, YU Y W, FU H, ZHU Z Y, LIU Z L. CVOR index for health evaluation of Alashan grazing land.Acta Prataculturae Sinica, 2004,13(4): 117-126. (in Chinese)

[57] 吴璇, 王立新, 刘华民, 梁存柱, 王炜, 刘钟龄. 内蒙古高原典型草原生态系统健康评价和退化分级研究. 干旱区资源与环境, 2011,25(5): 47-51.WU X, WANG L X, LIU H M, LIANG C Z, WANG W, LIU Z L.Vigor and resilience of plant communities of typical steppe in Inner Mongolia Plateau.Journal of Arid Land Resources and Environment,2011, 25(5): 47-51. (in Chinese)

[58] 单贵莲, 陈功, 刘钟龄, 闫志坚, 初晓辉. 典型草原健康评价的VOR和CVOR指数. 草地学报, 2012, 20(3): 401-406.SHAN G L, CHEN G, LIU Z L, YAN Z J, CHU X H. VOR and CVOR index for health evaluation of typical steppe in Inner Mongolia.Acta Agrestia Sinica, 2012, 20(3): 401-406. (in Chinese)

[59] LI Y, DONG S, WEN L, WANG X, WU Y. Three-dimensional framework of vigor, organization, and resilience (VOR) for assessing rangeland health: A case study from the alpine meadow of the Qinghai-Tibetan Plateau, China.EcoHealth, 2014, 10: 423-433. DOI 10.1007/s10393-013-0877-8.

[60] 李向林, 万里强, 何峰, 刘玉杰. GB/T 21439-2008, 草原健康状况评价. 2008.URL: http://www.spc.org.cn/gb168/online/GB%252FT%252021439-2008/LI X L, WAN L Q, HE F, LIU Y J. GB/T 21439-2008, Assessment for the status of rangeland health. 2008. URL:http://www.spc.org.cn/gb168/online/GB%252FT%252021439-2008/ (in Chinese)

[61] GUNDERSON L H. Ecological resilience—In theory and application.Annual Review of Ecology and Systematics, 2000, 31: 425-439.

[62] 闫海明, 战金艳, 张韬. 生态系统恢复力研究进展综述. 地理科学进展, 2012, 31(3): 303-314.YAN H M, ZHAN J Y, ZHANG T. Review of ecosystem resilience research progress.Progress in Geography, 2012, 31(3): 303-314. (in Chinese)

[63] FOLKE C. Resilience: The emergence of a perspective for socialecological systems analyses.Global Environmental Change, 2006, 16:253-267.

[64] WALKER B, HOLLING C, CARPENTER S, KINZIG A. Resilience,adaptability and transformability in social-ecological systems.Ecology and Society, 2004, 9 (2):5.

[65] BRISKE D D, ILLIUS A W, ANDERIES J M. Nonequilibrium Ecology and Resilience Theory//Briske D D. ed.Rangeland Systems:Processes, Management and Challenges.Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. 2017. DOI 10.1007/978-3- 319-46709-2.

[66] LUDWIG D. The era of management is over.Ecosystems, 2001, 4:758-764.

[67] BESTELMEYER B T, BRISKE D D. Grand challenges for resilience-based management of rangelands.Rangeland Ecology &Management, 2012, 65: 654-663.

[68] HOLLING C S. AdaptiveEnvironmental Assessment and Management.Chinchester, UK: John Wiley and Sons. 1978.

[69] WALTERS C J.Adaptive Management of Renewable Resources.New York, US: McMillan, 1986.

[70] ALLEN C R, ANGELER D G, FONTAINE J J, GARMESTANI, A S,HART NM, POPE K L, AND TWIDWELL D. Adaptive Management of Rangeland Systems//Briske D D. ed.Rangeland Systems: Processes,Management and Challenges. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. DOI 10.1007/978-3-319-46709-2.