基于生态功能区尺度的社会-生态恢复力评价研究

2022-09-25张艺严张绍良杨永均侯湖平

张艺严,张绍良,杨永均*,侯湖平

(1.中国矿业大学公共管理学院,江苏 徐州 221100;2.中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221100)

国土空间生态修复战略要求构建国土空间生态修复新格局[1]。新时期国土空间生态修复将是大尺度的系统修复,需要转变原有单点、单要素、单过程的工程修复模式[2],改变“治标不治本”的现状,树立兼具系统性、整体性、综合性的国土空间生态修复理念[3]。2020 年,自然资源部印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》,其中明确提出围绕重要生态功能区,统筹考虑恢复力水平,建立起系统化生态修复体系的思路。人类社会与自然环境耦合构成社会-生态系统,生态修复工程的修复效率及区域生态系统的自修复能力,均受到自然、社会多种驱动因素的共同影响。而社会-生态恢复力水平是一项受社会、自然等多重因素共同作用形成的复杂综合指标,可反映系统遭受干扰后维持其基本结构与功能的能力,表明社会发展与生态环境演变之间的调整适应关系,可以为国土空间生态修复的基础调查、工程布局、修复后评价提供科学依据[4]。因此,未来国土空间生态修复战略需要系统考虑社会-生态恢复力,开展大尺度评估。

目前,针对恢复力评估,学界已开展了一系列研究。在国外,1973年HOLLING[5]首先提出恢复力的概念,经过不断发展、应用、完善,恢复力已从最早的物理学概念逐步转变为生态学概念,被认为是可持续的核心,已作为量化指标应用于海岸带[6-7]、湿地[8]、农业区[9]、森林[10-12]等不同研究区。近年来恢复力概念在我国受到广泛关注,罗明等[13]在研究山水林田湖草生态保护修复试点工程布局时,提出要在工程的规划、实施全过程中加强对生态系统恢复力的分析研究。而在中小尺度的实践层面,也有许多成功的研究案例,杨永均等[14]运用非线性动力学模型,揭示了矿山土地生态系统的恢复力机制;杨涛等[15]运用熵权TOPSIS 法,从社会、经济、制度、生态4 个维度对乡镇尺度的社会-生态恢复力水平进行了测度;胡蒙蒙等[16]则构建了复合系统恢复力测度模型,评估了行政市尺度的社会-生态恢复力水平,并对其演变趋势及驱动机制进行了总结。虽然目前鲜见涉及社会-生态恢复力的大尺度定量研究,但已有不少学者对不同尺度生态系统的承载力[17]、敏感性[18]和脆弱性[19]等与恢复力类似或相关的指示开展了系统研究。承载力的核心思想就是开发强度不能超过限制性因素[20],因而容纳了恢复力的核心理念,恢复力是承载力的决定因素,但承载力评估主要针对土地,服务于国土开发,与社会-生态恢复力的适用范围有差别。而生态环境敏感性反映生态系统对各种环境变异和人类活动干扰的敏感程度,即生态系统在遇到干扰时,生态环境问题出现的概率大小[21],与社会-生态恢复力研究的角度明显不同。脆弱性是指生态系统受到其无力应对的土地利用变化时,生态系统服务发生的负面变化程度[22],生态系统越脆弱,自然生态恢复力越低,其受到人类活动因素的影响越多,与社会-生态恢复力不同,脆弱性本质上侧重表达人类和生态系统应对扰动时的表现。

总体来看,尽管恢复力的概念在当前生态系统建设与管理中的应用价值已被广泛接受和认可,与社会-生态恢复力相关的诸多概念在学界也已有多角度探讨,但仍缺少大尺度上针对社会-生态系统的宏观评价。目前,我国正在开展国土空间生态修复工程,亟需根据社会-生态恢复力水平的现状指导未来国土空间生态修复工程的具体布局。为此,本研究构建全国尺度的社会-生态恢复力指标体系,探讨了我国各生态功能区的社会-生态恢复力水平。

1 社会-生态恢复力的内涵

社会-生态恢复力是区域生态系统的基本属性,指区域生态系统在受到有限强度的扰动后具有的恢复到平衡点、保持原状态和定性结构的能力[23]。这一概念起源于系统生态学与恢复力理论,基于复杂的、相互关联的社会-生态系统的非线性动态变化假设,是一种契合区域生态学所倡导的“社会-经济-自然”复合生态系统研究的新理论。在对社会-生态恢复力进行评估时,其与传统的单要素生态评估和传统的自然恢复力评估也存在根本区别,主要表现在以下两个方面:

第一,对社会生态系统进行拆分-耦合分析。自然生态系统与社会经济系统相互联系且相互影响,但存在明确的界限,不同尺度不同区域对恢复力评估的方向有不同的侧重点,单一因素或耦合因素均无法有效反映某一区域的准确现状。该理论将社会系统与自然系统概念化为真正相互联系和相互依存的独立系统进行讨论,将二者定义为一个耦合的社会-生态系统,这里的“社会”是包括社会、经济体系的广义概念。这一发展的主要意义在于其扩大了旧理论的研究内容,从恢复力理论所强调的生态系统反馈的适应性管理[23],扩展到具有解释社会层面扰动的条件,避免了社会与自然因子的遗漏与混淆。同时,拓宽视角后的生态系统管理者将可以更准确地对扰动因子进行预警,并提供相应的优化渠道。

第二,通过基本特征与内涵反映具体水平。生态系统由诸多参数变量和状态变量组成,他们之间形成交互作用,并最终使得系统表现出自组织现象。系统自维持能力的可持续性来源于其基本属性,所以综合的特征分析逐渐发展为社会-生态恢复力评估的前提。目前,学界普遍认为一个具有较高社会-生态恢复力的系统需具备一定的特征,从而保证系统在面对扰动时快速作出有效反应,或可保证系统有“储备资源”来面对扰动,亦或可以让系统在面临扰动时有在若干解决方案中选择的优势[14]。因此,社会-生态恢复力并不是一个简单的指标和数值,而是一种对系统特征的综合表达。

图1 分析了社会-生态恢复力的概念框架。恢复力是可持续的基础,人类的生态环境保护和自然资源管理工作正是为了实现对感兴趣系统的可持续管理。本研究所讨论的社会-生态恢复力,其对象为国土空间生态系统,该系统是一个社会生态系统。管理该系统时,可结合恢复力理念掌握恢复力水平,并归纳出有关的阈值、状态、运行空间等信息,这对于制定明智的决策、措施、行动具有核心作用。具体来说,恢复力水平的评估,可以在扰动影响的预控、生态修复设计、生态修复评价、生态管理优化等方面发挥重要的作用。

图1 社会-生态恢复力的概念框架Figure 1 Conceptual framework of socio-ecological resilience

2 数据与方法

2.1 评价对象

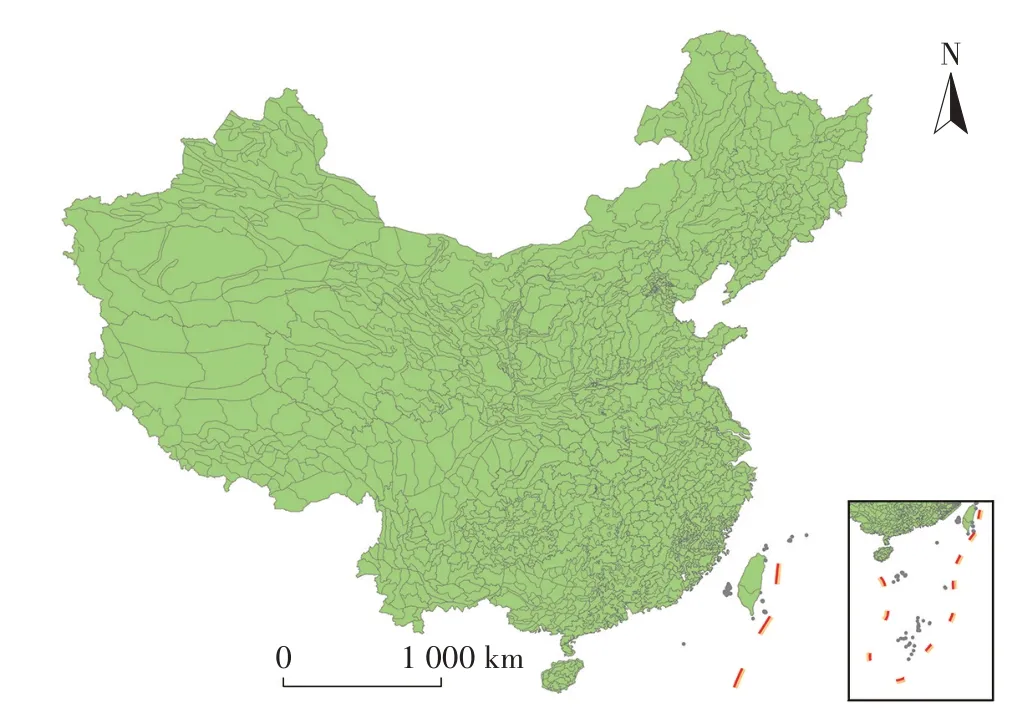

不同生态系统具有不同的尺度与范围,在进行国家尺度的社会-生态恢复力评价时,传统的行政单元、栅格单元、土壤地理单元、土地利用单元等区划方案可能会出现多种生态系统类型的叠加,导致一些数据采集、处理和分析产生割裂,无法保障生态系统的完整性。因此,本研究选用根据区域内部生态条件、生态系统功能一致性划分的生态功能区作为评价单元。生态功能区是一种结合某区域的地理特征,再依次按照其内部生态系统的类型、结构和功能进行分区的区划方案。数据来源为中国生态系统评估与生态安全格局数据库公开提供的中国生态功能区划方案(http:∕∕www.ecosystem.csdb.cn∕)。

该区划方案按照生态系统的自然属性和所具有的主导服务功能类型,首先将全国的生态系统服务功能分为生态调节、产品提供与人居保障3 大类,在此基础上,依据生态系统服务功能重要性划分了多个生态功能类型,最后根据生态功能类型及其空间分布特征,以及生态系统类型的空间分异特征、地形差异、土地利用的组合,将全国划分为1 463个生态功能区(图2)。因此,这些功能区内部具有地形、水文、光热等自然条件趋同,生态系统条件基本一致,以及生态恢复方向类似的特征,而不同的功能区之间的主要功能(生态调节、产品提供与人居保障,即生态功能与社会功能)区分明确,适合本研究社会-生态恢复力二元评价的需求;同时,该分区的特征也比行政单元等划分方案更加适合未来的生态管理。

图2 中国生态功能分区Figure 2 Ecological function areas in China

2.2 指标体系

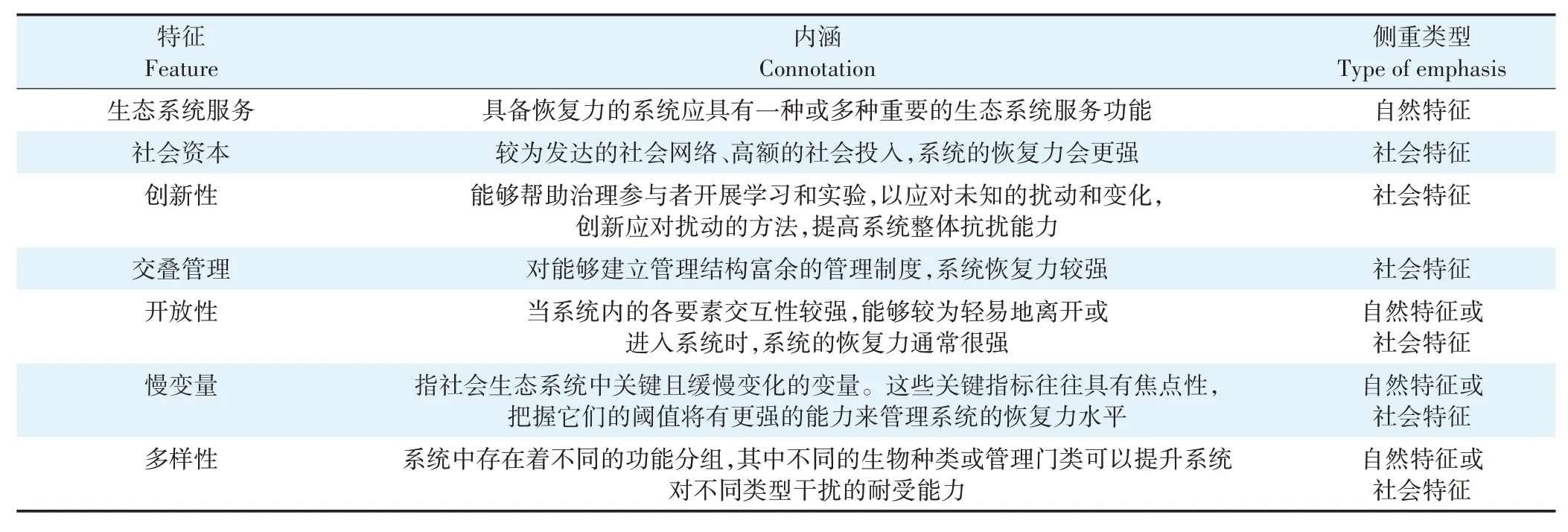

恢复力高的系统往往表现出较强的自维持能力,其基本作用是确保系统的可持续性,即确保社会生态系统按照管理者所期望的方式持续发展,所以综合的恢复力分析往往是恢复力评估的前提。目前,学界对一个具有良好恢复力的系统所应具备的特征进行了讨论,公认的特征[23]主要包括生态系统服务(Ecosystem service)、社会资本(Social capital)、创新性(Innovation)、交叠管理(Overlap in governance)、开放性(Openness)、慢变量(Slow variables)、多样性(Diversity)等,其内涵如表1所示。在现有的恢复力量化实践案例中[23],大多数研究将各项原则按照侧重自然或社会属性分类后选取对应指标,而个别特征则需要在具体实践中结合研究区的生态、社会需求,考虑数据可获得性与代表性进行自然-社会耦合或选择自然、社会单项数据作为评价因子。

表1 社会-生态恢复力的基本特征与内涵Table 1 Features and connotations of socio-ecological resilience

(1)自然生态恢复力指标体系

基于恢复力的特征,选择适用的自然生态恢复力评价指标,如表2 所示。慢变量特征下,本研究从土壤肥力、地质岩性、气候3个方面选取了5个影响区域自然条件水平的因子,分别是上层有机碳含量、下层有机碳含量、全国岩性数据、积温水平、降水水平。土壤有机碳含量越高,地质岩性越适宜作物生长,水热条件越好,恢复力水平越高,生态恢复过程越快。反之,恢复力水平越低,生态恢复越慢。各区域自然条件水平是自然恢复力的核心因素且变化缓慢,反映了慢变量特征。在多样性特征下,选取生物多样性为指标。多样性越强,生态系统抵抗扰动的能力越强,扰动后物种恢复越多。维管植物是所有具有维管系统植物的统称,包括蕨类和种子植物,是陆生植物的绝对主导种类,以该多样性数据反映生物多样性特征具有典型性。此外,本研究以区域的生态功能总价值反映生态系统服务水平,以开放性的景观格局指数反映区域内不同斑块类型的团聚程度或延展趋势。

表2 自然生态恢复力指标体系、数据及权重Table 2 Index,data and weights of natural resilience

(2)社会经济恢复力指标体系

基于恢复力特征选择适用的社会经济恢复力评价指标,如表3 所示。选取交通通达度水平数据作为开放性的社会指标,是因其不局限于反映市政基础设施水平情况,还可以很好地反映生态功能单元的基础设施建设情况,符合兼顾城乡二元特征的区域开放性研究需求。选取人口密度与地均GDP 水平数据代表系统的社会资本特征,是因为一个区域的人口密度、地均GDP 水平可以有效反映该区域的经济发展厚度。此外,本研究在兼顾数据合理性与可获得性的前提下,分别选取科技投入水平与政策因素来反映区域社会生态系统的创新性与交叠管理水平。

2.3 数据来源

生物多样性分布数据主要来源于环境保护部南京环境科学研究所提供的《中国生物多样性本底评估报告》中的中国维管植物分布数据;全国岩性数据来源于地质科学数据出版系统中公开提供的全国1∶200 000 数字地质图空间数据库;中国全域积温栅格数据、降雨量栅格数据、地均GDP 栅格数据、生态服务价值栅格数据则从中国科学院资源环境科学数据中心提取(2015年数据);土壤有机碳含量栅格数据提取自联合国粮农组织HWSD 项目数据。其他参考数据包括中国县级行政区划数据,统计数据则主要来源于历年《中国经济社会发展统计数据库》、《中国城市统计年鉴》、各省份统计年鉴、部分省份与地级市年鉴及部分市、县、区的国民经济与社会发展统计公报等,部分数据来源于CNKI 统计年鉴库,年鉴数据均选取2018年数据以保证研究结果的准确性与时效性。

2.4 评价方法

本研究提出利用多准则评估模型,在评估自然生态恢复力与社会经济恢复力水平的基础上,对社会-生态恢复力进行耦合分析。

(1)自然生态恢复力与社会经济恢复力权重确定

研究首先运用极差法将原始数据有效归一化在[0,1]之间,之后为了尽量减少和避免权重确定过程中的主观因素及某些客观局限影响,采用熵值法[25]分别对全国尺度自然生态恢复力、社会经济恢复力的各指标赋予权重。通过计算,得到各项指标的权重值如表2和表3所示。

(2)自然生态恢复力与社会经济恢复力指标复合分析

以全国1 463 个生态功能区为基本评价单元,通过ArcGIS 10.3 软件中的渔网功能进行数据叠加分析,将标准化数据代入后将各单项指标的评价结果(表2和表3)加权,进行多准则评估,分别计算自然生态恢复力、社会经济恢复力两类指标水平。

表3 社会经济恢复力指标体系、数据及权重Table 3 Index,data and weights of social-economic resilience

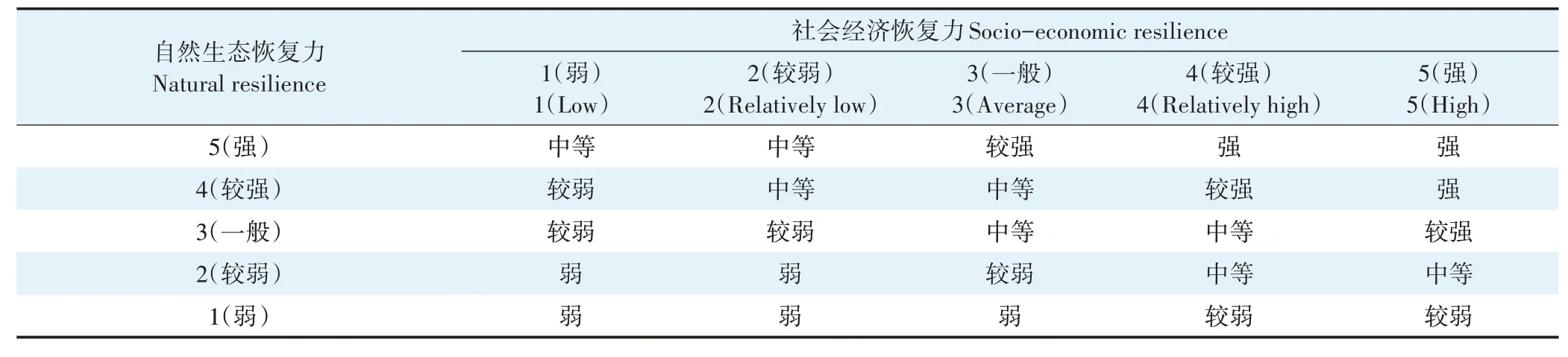

(3)社会-生态恢复力综合集成评价

当自然生态恢复力强、社会经济恢复力较弱时,生态修复工程往往存在投入产出比过大、经济效益差的问题;而当社会经济恢复力较强、自然生态恢复力较弱时,生态修复工程又往往存在高成本低产出的情况。只有在自然生态恢复力与社会经济恢复力水平均达到一定标准时,开展的生态修复工程才能达到最好的预期效果。因此,参考自然生态恢复力、社会经济恢复力两类指标的水平等级,形成集成评价参照矩阵(表4),初步划分社会-生态恢复力的等级。

表4 社会-生态恢复力水平集成评价参照矩阵Table 4 Reference matrix for integrated assessment of socio-ecological resilience level

3 结果与分析

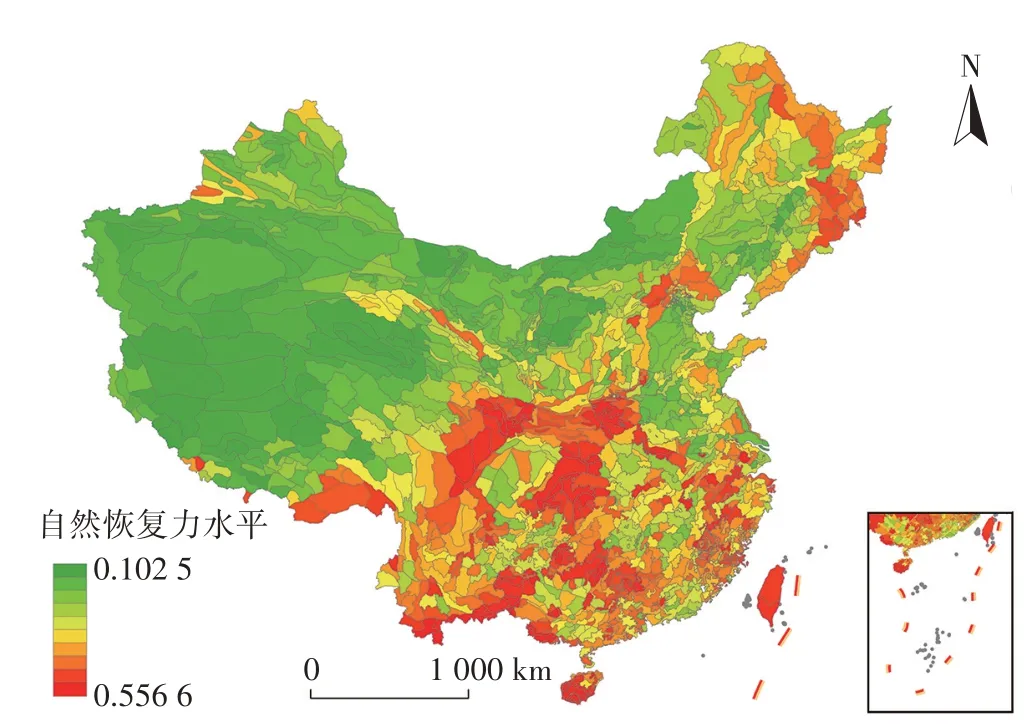

3.1 自然生态恢复力水平及空间格局

我国各生态功能区的自然生态恢复力指数位于0.10~0.56 区间内,呈明显的区域性分布,与直观的自然地理条件的空间分布特征高度相关(图3)。从总体趋势来看,恢复力较高的地区集中于水热条件较好的南方低纬度地区,而高纬度、高海拔、景观破碎度高的评价单元自然生态恢复力水平较低。长白山脉、河套平原、祁连山区、秦巴山区的恢复力水平明显高于周边平均水平,黄淮海地区、东北平原、黄土高原、内蒙古高原地区的恢复力水平则低于周边平均水平。

图3 全国各生态功能单元的自然生态恢复力水平Figure 3 Natural resilience levels of ecological function areas in China

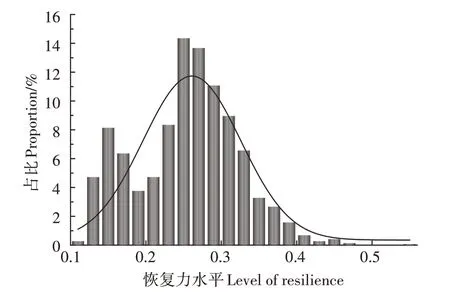

将恢复力水平区间50 等分后统计指标值在各区间内的频数如图4 所示。各评价单元的自然生态恢复力水平指数主要集中于0.22~0.34 区间内,占比为67%,与其他分区频数差异明显,表明多数研究区自然生态恢复力处于较低水平至中等水平之间,整体资源配置与抗扰能力还存在较大提升空间。因此,等分区间法并不能很好地描述等级的差异。本研究选取自然断点法,按照恢复力水平值聚类趋势划分等级,将我国各评价单元的自然生态恢复力水平分为5个等级:第一级0.102 5~0.179 1;第二级0.179 1~0.233 7;第三级0.233 7~0.285 9;第四级0.285 9~0.361 9;第五级0.361 9~0.556 6。各区间等级与自然生态恢复力水平等级(弱、较弱、一般、较强、强)一一对应。

图4 评价单元自然生态恢复力水平的频率分布Figure 4 Frequency distribution of natural resilience levels

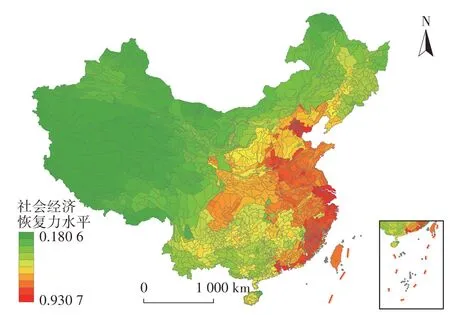

3.2 社会经济恢复力水平及空间格局

全国各生态功能单元的社会经济恢复力水平如图5 所示。各生态功能区的社会经济恢复力水平指数为0.18~0.94,同样呈明显的区域性分布,社会经济恢复力高水平评价单元集中于东部沿海地区,如京津冀地区、长三角地区、珠三角地区等,这些区域普遍具有交通便利、人口密集、GDP水平高的特点,这是由历史、社会、区位等因素共同决定的。而西北欠发达地区各评价单元的水平则普遍较低。对全国尺度社会经济恢复力水平进行统计,得出指标值在50 个分区内的频率直方图(图6)。社会经济恢复力水平指数主要集中于0.20~0.45 区间内,占比为89%,各分区的频数差距明显,同样选取自然断点法进行分等:第一级0.180 6~0.270 3;第二级0.270 3~0.331 7;第三级0.331 7~0.384 2;第四级0.384 2~0.498 0;第五级0.498 0~0.930 7。

图5 全国各生态功能单元的社会经济恢复力水平Figure 5 Socio-economic resilience levels of ecological function areas in China

图6 评价社会经济恢复力水平的频率分布Figure 6 Frequency distribution of socio-economic resilience levels

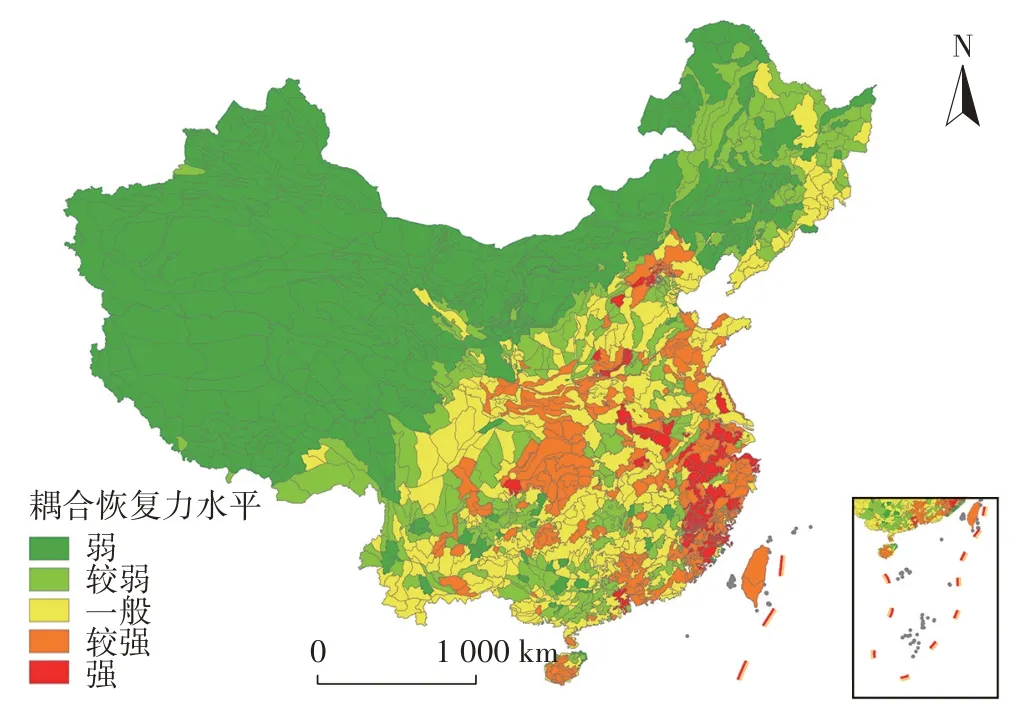

3.3 社会-生态恢复力总体格局

在分析讨论各评价因子的空间分布特征后,最终对恢复力评价结果进行了测度,得到全国尺度下各生态功能区社会-生态恢复力水平分布图,如图7所示。我国各生态功能区的社会-生态恢复力水平呈现明显的区域特征,全国差异性显著,从地理单元来看,高水平生态功能单元集中于第三级阶梯的东南丘陵等低纬度地区,同时在东部沿海经济发达地区零星分布。而地处第一、二级阶梯的内蒙古高原、塔里木盆地、黄土高原、四川盆地、云贵高原、青藏高原等高纬度经济欠发达地区的恢复力水平相对较低。

图7 全国各生态功能单元社会-生态恢复力水平Figure 7 Socio-ecological resilience levels of ecological function areas in China

3.4 恢复力评价指标的相关性

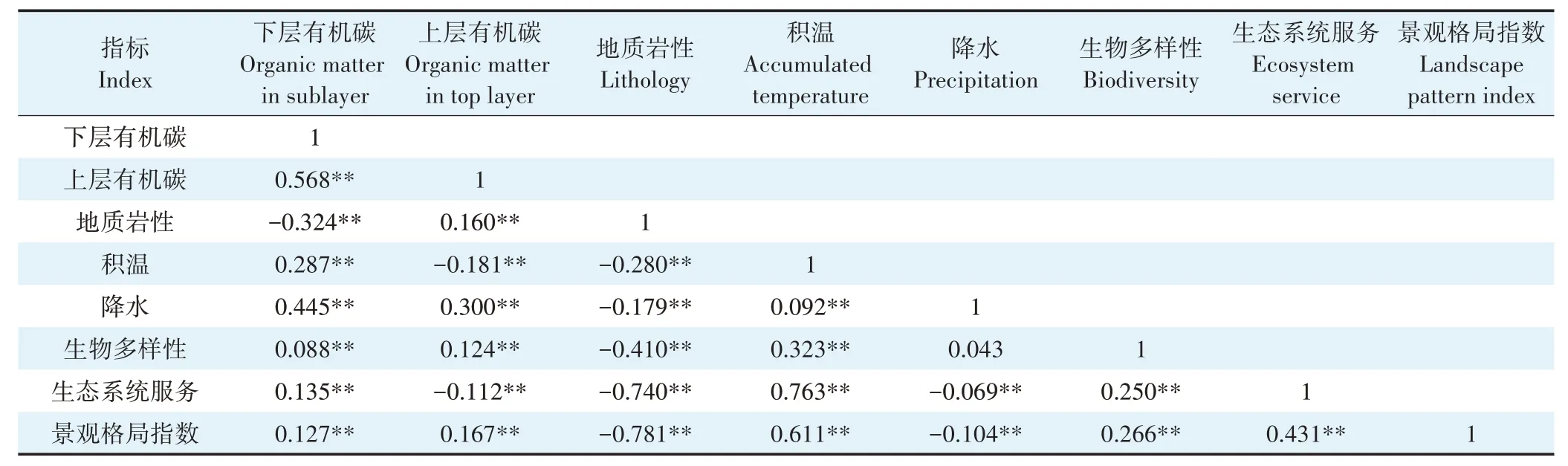

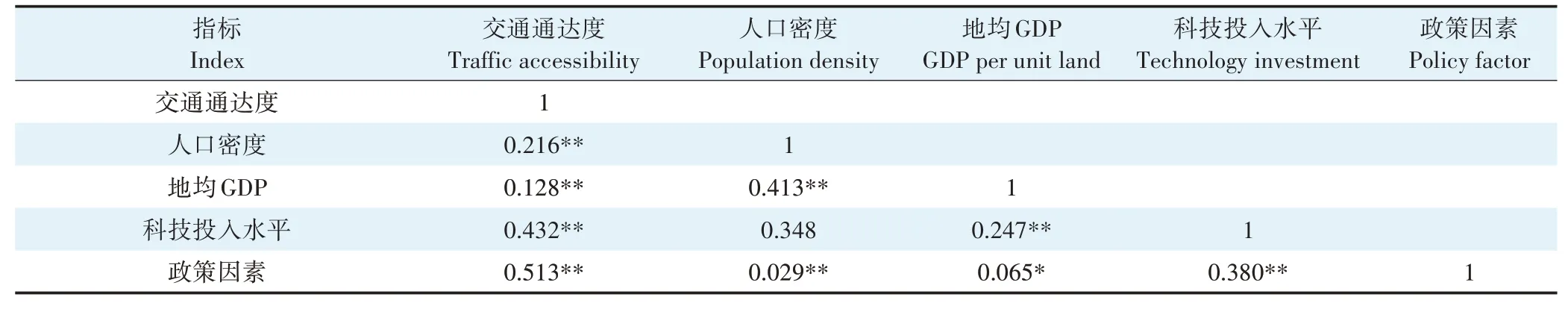

为了验证指标选取的合理性,本研究对指标进行了相关性分析。从全国生态功能区的数据来看,两类恢复力各个指标之间的相关系数如表5 和表6 所示。一般来说,相关系数超过0.7 说明指标相关性紧密,0.4~0.7 之间说明相关性一般,0.2~0.4 说明相关性较小,小于0.2则说明基本不存在相关性。

表5 自然生态恢复力指标相关性分析Table 5 Correlation analysis of natural resilience indexes

表6 社会经济恢复力指标相关性分析Table 6 Correlation analysis of socio-economic resilience indexes

生态系统服务与积温水平有显著的正相关关系,与地质岩性有显著的负相关关系,全国景观格局指数同样与地质岩性呈负相关关系。而反映自然条件的各项指标与其他指标之间的相关性不强。这表明各指标之间的共线性较小,也表明自然条件指数是自然生态恢复力最关键的指标,决定了生态系统恢复能力的高低。

交通通达度与科技投入水平、政策因素之间,地均GDP 与人口密度之间呈现一定的正相关关系,其他社会经济恢复力各指标之间相关性不强。这同样说明社会经济恢复力指标间共线性较小,指标选取合理,水平参数的评估结果稳定可靠,同时也反映了恢复力各特征之间的低相关性。

同时,对全国1 463 个生态功能区的自然生态恢复力与社会经济恢复力的水平进行相关性分析,相关系数为0.115,说明两个子系统恢复力水平的区分度极高,研究的分类方式与评估的耦合模型准确而可靠。

4 讨论

4.1 社会-生态恢复力格局形成机制

国土空间生态系统的社会-生态恢复力水平是自然生态恢复力与社会经济恢复力相互作用的结果。

(1)自然生态恢复力呈现出明显的自然聚集趋势的空间分布格局,这是由不同恢复力特征共同作用形成的。①从全局角度来说,慢变量特征对自然生态恢复力的形成起到关键作用。将自然生态恢复力结果与各项因子数据进行叠加对比分析发现,造成区域差异的关键来源于地质构造、地形地貌、土壤等生态基质要素和气候、降水等生态动能因素。这些常态要素难以在短时间内改变,是反映生态系统的关键慢变量特征。②不同区域间,开放性、多样性、生态系统服务等特征对自然生态恢复力的形成产生不同程度影响。在生态功能区生态本底同质化的情况下,其自然生态恢复力的水平由其他特征决定。例如,当区域的地貌完整度更高时,高开放程度使要素间流通更容易,其恢复力水平也更高;而当区域的生物种群拥有更丰厚的数量与质量时,生物门类之间的功能与生态位可以相互替代,其系统对干扰的耐受能力也更强。此外,如果一个区域的生态服务价值更强,说明其生态系统提供的使用价值中存在更强的供给、调节、文化以及支持功能,这些功能虽来源于自然本底,但反映了区域内人类的生存环境条件,其与恢复力水平同样呈正相关。

(2)从社会经济恢复力水平及其空间分布格局来看,决定区域社会-生态系统抵御外界干扰能力的因素还包括人文经济要素、管理职能及政策因素等。其中,地均GDP 指标变化最为显著,其反映的社会资本特征是区域恢复力水平的重要影响因素。该特征能够在很大程度上反映出就业环境、投资环境和产业化水平,直接影响到对资本的吸引力,导致产业的发展规模和速度差异,进而引起经济规模的变化。高经济发展水平的区域在面临干扰时,往往可以表现出冗余性,具有更高的恢复力水平,而经济欠发达的功能区生产资料储备不足,在面对外部扰动时出现资本不足乃至亏损情况,保持系统稳定的能力较弱。此外,国家政策调整较大、市场需求较高及地方政府政策倾斜较多的区域,开展土地整治等综合生态整治工作的投入更大,完善的管理制度与创新化的应对方案使其抵御风险的能力也更强,与系统的抗扰动水平呈正相关,反映了创新性与交叠管理等恢复力特征的作用。

(3)社会-生态系统是一个开放式复杂系统,当社会与生态两个子系统受到外界扰动时会有不同程度的响应。子系统通过自身的调节能力抵抗外界的干扰,同时二者之间存在协调能力以保持一定的平衡状态。这种自我调节、自我恢复、内部协调的能力,即为一个区域的社会-生态恢复力。总体来说,自然环境因子对系统恢复力的影响与经济驱动因子同样重要,但在集成评价二者的耦合等级时,自然生态恢复力由于其慢变量特征中的各项生态本底指标难以人为改变,其水平值相对稳定,因此对总体水平的影响相较于社会经济恢复力更为显著。

4.2 恢复力水平对国土空间生态修复的启示

目前,我国的生态修复工程布局还没有充分考虑社会-生态恢复力的水平,部分工程存在修复成本高、效率低的现象,应按照“整体保护、系统修复、综合治理”的要求,统筹考虑系统内不同区域的具体特征,兼顾科学性与协调性的分区目标,基于社会-生态恢复力水平将全国初步划分成不同的生态修复区,为未来修复工程的规划、实施、考核提供科学依据。

此外,生态修复工程建设前可以基于恢复力水平提出恢复工程的布局方案,以降低生态建设的盲目性和风险程度。在其他条件相同的情况下,生态工程的恢复效率与社会-生态恢复力水平呈正相关,恢复力水平可以指导生态修复项目的投资水平,并确定修复优先级。在布局生态工程时,应有机地融合人工修复、自然恢复等各类工程系统,合理进行生态修复目标与工程投资的权衡。恢复力较低的功能区,适宜采用积极修复的思路,以布局高投入和高回报的人工修复措施为主;而在恢复力高的区域,则适宜采用自然恢复为主的工程,充分利用恢复力节约工程投资。

4.3 研究不足与未来展望

由于恢复力的形成机制较为复杂,对其开展定量评价具有一定难度。本研究选取多元评价方法,依托恢复力特征指标来克服恢复力的系统化评估难题,并得到恢复力水平的定量结果。但由于我国各生态功能单元可能受到多因素且不断变化的复杂扰动影响,现有恢复力评价指标体系存在系统性和时效性不足等问题,在未来需不断更新并细化指标体系,减少指标关联性,提高评价指标对系统恢复力的指示作用,从而提高评价结果的准确度。此外,社会-生态恢复力水平可以作为今后开展生态修复和生态管理的重要依据,但恢复力水平与生态修复工程布局和绩效评估等工作之间的关系还需要进一步研究。

5 结论

本研究基于多准则模型评估了我国社会-生态恢复力分布水平格局特征,结合恢复力特征选择自然、社会经济因子对我国自然生态恢复力与社会经济恢复力进行评估,揭示了我国社会-生态综合恢复力的空间分布格局。结论如下:

(1)社会-生态系统包括自然生态子系统和社会经济子系统,其恢复力水平是子系统的恢复力及相互耦合作用所决定的。其中:影响自然生态恢复力的最主要特征为慢变量,其他特征包括多样性、生态系统服务、开放性等;而影响社会生态系统的主要特征为社会资本,其他特征包括创新性、交叠管理、开放性等。

(2)本研究按照特征选取相应评价指标,运用多元评价的方法,有效地评价了全国自然生态恢复力与社会经济恢复力指数,反映了社会生态格局。其中:自然生态恢复力水平指数位于0.10~0.56 区间内,呈南方高、北方低的格局;社会经济恢复力水平指数位于0.18~0.94 区间内,呈中部及沿海地区高、其他地区低的格局。社会-生态恢复力水平共分为5 个等级,其分布与恢复力特征指标有高度的相关性,水平较高的地区集中在东南低纬度水热条件较好的地区及东部沿海经济发达地区,而西北高纬度经济欠发达地区的恢复力水平相对较低。全国各生态功能单元的社会-生态综合恢复力的区域异质性强。

(3)未来,我国国土空间生态修复的整体区划和工程布局应考虑各生态功能单元社会-生态恢复力的综合水平格局,制定差异化的修复策略。