民国外交家傅秉常镜头中遗失的世界

2018-01-16马俊岩

马俊岩

傅秉常这个名字中国摄影界并不陌生,在《中国摄影史1840-1937》这本摄影史著作中就出现过。

作为国民政府最后一任驻苏联大使(1943年-1949年),他在摄影领域也卓有成就,留下了大约2500张摄影作品。在英国布里斯托大学(University of Bristol)的“中国历史照片”(Historal Photographs ofChina)项目里,我们可以窥见其中的近550张(年代为1920-1949)。他的镜头中,有孙中山、蒋介石、汪精卫、孙科等民国政要,有自己的家人、朋友,也有风景。他的孙女、英国林肯大学国际关系学院研究员傅锜华(YeeWoh Foo)称其为“天生的业余摄影家”,正是这位“业余摄影家”,在民国摄影史中留下了极为生动的一页。

20世纪20年代,共产国际代表鲍罗延(前排左二)在一次活动上。坐在他身边的是翻译张太雷,前排右二穿长袍者为汪精卫。摄影傅秉常

傅秉常的遗物

1949年春天,傅秉常辞任大使的几周前,他预测蒋介石的政府将无法支撑,于是提前将自己珍视的日记和照片交由已经退休在巴黎定居的自己的老部下陈定公使保管。

20世纪70年代初的一天,在英国定居的傅秉常的儿子傅仲熊接到一个来自巴黎的电话,这个电话是陈定打过来的。至此,傅仲熊见到了父亲留下的12只皮箱,里面装有33本日记以及照片、卷轴画等私人物品。这些来自父亲的礼物已经在此地尘封了近20年。

在傅仲熊的印象中,“他工作之余经常带着相机。他非常善于交际,喜欢观察周围的人和事。这也许是他热爱摄影的原因。”

傅仲熊的女儿傅锜华幼年时曾在客厅的柜子里看到这些物品,也没怎么在意。多年后,她意识到祖父留下的这些物品的重要性,并开始进行研究。

傅秉常留下的照片和底片,大部分为他自己所拍摄,也有部分为同僚赠送的肖像。傅锜华所在的林肯大学与布里斯托大学合作,将这些照片进行数字化,以便公众观看和研究者使用。傅秉常的这些作品也成为布里斯托大学毕可思(Robert Bickers)教授主持的“中国历史照片”(HistoralPhotographs of China)项目的一部分。这些照片中的一部分在傅秉常1956年回到台湾后,曾经提供给台湾的博物馆,但是底片仍旧保存在欧洲。

傅秉常早期的美术摄影

傅秉常二十出头学摄影,1923年,他与潘达微、刘体志等在广东组织了华南最早的业余摄影社之一——“景社”。景社在历史上只存在了三年,傅秉常自己在1933年给刘体志的《美影集》序中如此解释原因:“民国十五年,常离广州,其余社友亦多星散。景社遂无形瓦解。”

20世纪初,摄影只局限于有钱有闲的知识分子阶层,他们深受传统文化的熏陶,对传统艺术的意蕴、精神有着深刻的认识,摄影就成了他们手中的画笔,成为他们抒情写意的工具。早期的摄影家主要把摄影作为消遣娱乐的业余爱好,傅秉常也是其中之一。

傅秉常的早期攝影以美术摄影为主,而且这一观念几乎贯穿他的一生。1933年,他为刘体志的《美影集》作序,其中写道:“摄影之历史虽未及百载,而近十数年来,种种进步在美术中已自成一派。研究摄影者已不只求技术上之进益。对于画学原理及审美性之培养尤为注意。细观近年来英法德意各国摄影研究会所选作品,亦均以能充分表现美术个性者为多也

摄影所以为表意媒介者,盖于斯欤?”

1958年,傅秉常回到中国台湾两年后,为郎静山《静山集锦》作序道:“余亦认为摄影确属美术之媒介,所谓有诗情有画意者,此也。””可以说,终其一生,傅秉常都认为摄影是表意的媒介。

1928年,傅秉常的作品入选巴黎国际展览会。1934年,傅秉常拍摄的《秋水长天》入选《良友画报》编辑的增刊《美术摄影专集》”,这是一本当时全国摄影名家美术摄影作品的大汇集。

傅秉常一生钟爱旅行。1931年,傅秉常、刘体志、伍朝枢等25人组织“五五旅行团”到桂林、阳朔旅行摄影。”从民国1932年10月至1935年9月,仅这三年里,他就游览了杭州、淞江、滁州、青岛、南京、宜兴、无锡、九江、扬州、西安、黄山等地。“傅先生的游踪所到,都必给它摄影。”

傅秉常也喜欢游览外国名胜。自1919年参加巴黎和会以来,他屡次“赴欧洲各国,处理公务,并会顺便游览沿途各国的名胜,所至亦必为摄影留念。”

傅秉常镜头中的民国政要

与早期摄影家不同的是,傅秉常在进行“美术摄影”的同时,很早就开始了对身边人和事的记录。在傅秉常作品中,至少有两张拍摄外交家伍廷芳的作品。伍廷芳卒于1922年,可以说,在成立“景社”前,傅秉常就已经开始了对记录功能的挖掘和探索。

由于傅秉常在国民政府中身居要职,他无意中为我们记录了国民政府三十年的历史。从傅秉常的作品中,我们可以看出他的主要摄影活动发生在20世纪20年代一40年代底,大致可以分为广州国民政府时期、南京国民政府时期、重庆陪都时期和苏联大使馆岁月。这其中,包含重大历史事件、国民政府高层政要肖像及其生活以及上流社会女性的肖像、交际和生活。

傅秉常的周围都是民国的政治家们,他的镜头中我们能看到孙中山、廖仲恺、胡汉民、蒋介石、汪精卫、孙科、伍朝枢、张静江、王宠惠、于右任、吴稚晖、宋子文、蒋经国、李石曾、郑毓秀等政要们的身影。其司,孙中山逝世、廖仲恺遇刺、胡汉民病逝,因此,傅秉常的记录也就更加弥足珍贵。

1925年前后,宋子文、陈友仁与三位女性在某处野餐。摄影博秉常

傅秉常也记录了民国的重大政治事件。至少目前能辨认的有:1925年7月1日,广东国民政府成立,傅秉常拍摄了“庆祝国民政府委员会暨军事委员会委员就职阅兵典礼”以及国民党政治委员会部分成员合影:1926年1月,中国国民党第二次全国代表大会在广州召开,傅秉常拍摄了国民革命军举行的盛大阅兵式,照片里,汪精卫、蒋介石、陈友仁、张太雷、宋子文、伍朝枢、何香凝、苏联顾问鲍罗廷等人清晰可见;1928年10月10日,蒋介石在南京成立国民政府,傅秉常也拍摄了南京国民政府成立五院后举行阅兵典礼的情景。

除了政治活动,傅秉常也记录了他那个时代国民政府官员及其眷属的生活,包括骑马、旅行、打牌等等。

1925年前后的一张照片中显示,归国华侨、后来担任“国民政府外交部部长”的陈友仁和宋庆龄的弟弟宋子文以及三位女性在写有“万古长流”的一处景致下野餐,陈友仁蹲着直视镜头、宋子文和三位女性席地而坐,地上有一盘食物,宋子文和陈友仁手中拿着筷子。很显然,一起野餐的人中也包括傅秉常。

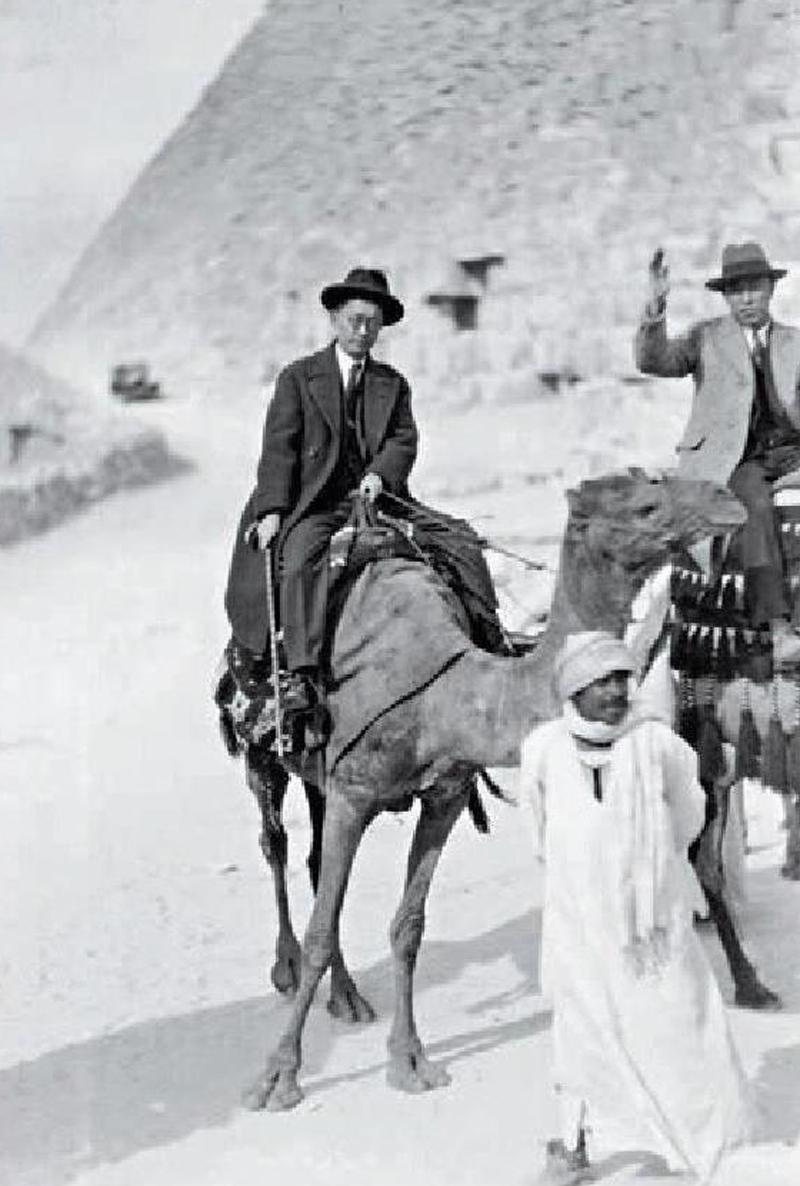

1928年初,傅秉常随胡汉民、伍朝枢、孙科、吴尚鹰等人离开中国到英国和欧洲旅行8个月,经马尼拉、新加坡、槟榔屿、耶路撒冷、罗马、庞贝、威尼斯,而至巴黎等地。傅秉常担任翻译,沿途为他们拍摄了很多照片。其中尤以胡汉民的照片最多,他一身绅土打扮,骑骆驼、坐马车、在名胜古迹留影。

1929年,傅秉常拍摄了蒋介石、胡汉民、伍朝枢、王宠惠等人在蒋介石南京汤山温泉别墅游玩的照片。而另一张在蒋介石官邸的合影可能拍摄于1927年,照片上有蒋介石、郑毓秀、伍朝枢、胡汉民、李石曾、王宠惠、吴铁城等人。在20世纪30年代,傅秉常的照片里有王宠惠等人在济南趵突泉的留影。

重庆陪都时期,傅秉常也拍摄过孙科游览重庆缙云山,王宠惠、伍朝枢等人游览莫愁湖,朋友们在重庆北温泉公园游玩的照片。

从整体上看,傅秉常为胡汉民、孙科和伍朝枢拍摄的照片较多。傅秉常早年当过孙中山的秘书,与其子孙科结识,两人终其一生都维持友谊和紧密的关系:傅秉常和胡汉民共事比较早,早在1923年胡汉民出任“广东省省长”时,傅秉常就是其部下:而伍朝枢则和傅秉常是连襟。

傅秉常镜头中的女性

傅秉常为我们留下了民国女性的艺术照和生活照片。他对于女性的拍摄,可以分为两大类,一是20世纪二三十年代的艺术创作,另一类是20世纪40年代对于身边女性生活的记录。

20世纪20年代,傅秉常在进行风景摄影的同时,也开始了肖像摄影创作。他肖像作品中的女子,有的穿传统的旗袍,有的穿西式服装;有的梳中国传统发髻,有的烫着当时流行的各式各样的发型;有的打伞、有的捧书:有的披围巾,有的穿新式高跟鞋。共同点是,大多数女孩都是柳叶弯眉,也没有留下姓名,不过各有各的美。

这其中有一组20世纪20年代的泳装照极其珍贵,可能是我国摄影史上最早的泳装照,其中一张女子着泳装坐在海边石头上的照片入选了由Quintessence Editions Ltd.出版的《1001 Photographs You Must SeeBefore You Die》一书。该书认为这些泳装照片“展示了一个传统性和现代性并存的社会”。另外,值得一提的是,傅秉常在20世纪30年代初还为名媛蓝业珍拍摄了泳装照,蓝业珍即蓝妮,是孙科的二夫人。

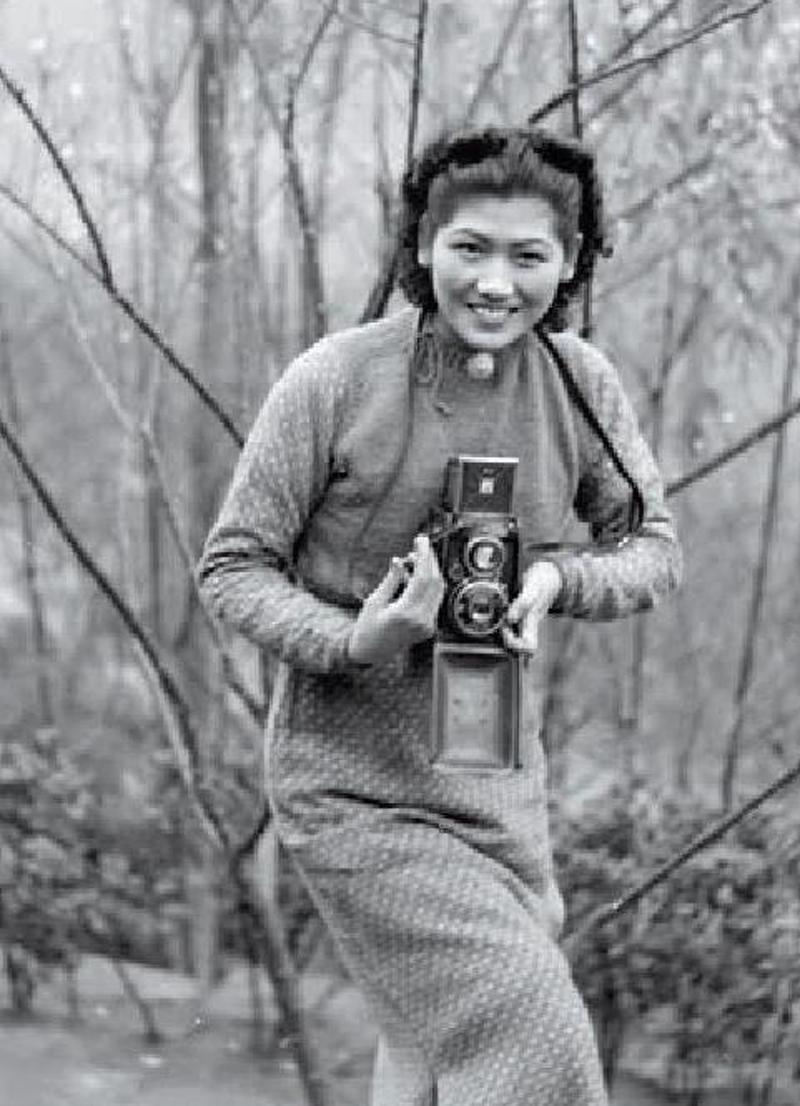

1940年,手持福伦达SUPERB双反照相机的江芳苓,这部相机很可能属于傅秉常。摄影傅秉常

1935年,穿泳装的蓝业珍。蓝业珍又名蓝妮,是孙中山之子孙科的二夫人。摄影博秉常

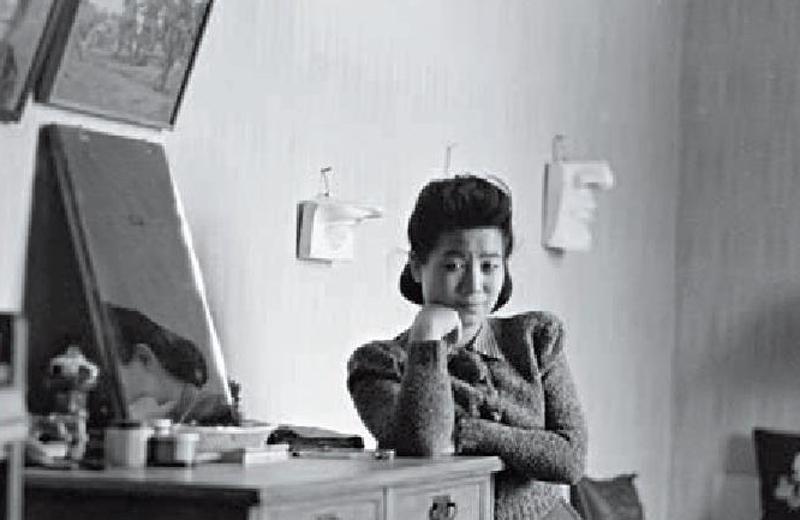

1937年,国民政府迁都重庆,傅秉常也来到重庆,住在独石桥立法院宿舍。这一时期,他以纪实的手法记录了身边女性以及她们的生活,包括江芳苓、刘竹依、刘圣依等。这些女性大都是傅秉常的朋友,其中江芳苓是傅秉常的红颜知己,为他生了两个女儿。这些生活照中,尤以江芳苓的最多,包括她在大磨滩的泳装照、她抱着女儿傅锦涂的照片、她和女性朋友们在重庆北温泉公园的合影等等。其中江芳苓手持照相机的留影上,那台照相机很可能是傅秉常的。

傅秉常与原配夫人何燕芳的感情不睦,后来娶了宋琼芳。国府迁都重庆后,傅秉常遇到了红颜知己江芳苓,让人到中年的他重拾爱情的甜蜜。然而,就在江芳苓生下小女儿不久,1943年2月6日上午,傅秉常从重庆珊瑚坝机场起飞,踏上履新之路,出发前,傅秉常在1943年1月14日的日记中写道:“苟非国难当前,余良心上觉对于党国之责任,义不容辞,则我宁在家穷死饿死,亦不离我所爱之苓妹也。”

到苏联之后,傅秉常镜头中的另一个重要的女性胡济邦出现了。胡济邦1936年就被国民政府派往驻苏大使馆任新闻专员,兼任《中苏文化》驻苏记者,被誉为“中国唯一的驻苏战地记者”。傅秉常到任后,對胡济邦赞赏有加。他在1944年1月4日的日记中写道:“彼在莫斯科大学研究计划经济,已得有材料不少,再两年便可考得硕士学位。渠人甚好学,在馆工作亦优,每日除馆工作及大学功课外,尚习英文……彼人既聪明,又如此好学,殊可做就者也。”

傅秉常与胡济邦的交往颇深,经常一起研习英文、踏青和观看电影等。由于二战期司苏联政府不允许拍照,直到1945年8月傅秉常才得以重拾自己的摄影喜好。他在1945年8月1日的日记中写道:“连日再事照相工作,因振叔兄已代购寄来一放大机,余又购得一旧Contax。此间战事终了,摄影又禁又弛,是以余又得一消遣,此间苦闷或可小减也。”自此,傅秉常经常到莫斯科乡间拍摄风景,也对驻苏使馆政治活动和日常生活进行记录。

这期间,胡济邦成了傅秉常镜头里的常客。照片里的胡济邦着装十分洋化,表情中洋溢着自信。郭沫若在《洪波曲》中如此描述1945年6月在莫斯科初次遇见胡济邦时的印象:“她的身材不高,两颊和嘴唇的胭脂很红,眼眶染着蓝黛,头发蓬在前头像宫女髻,一身橙红色的西装,这在我习惯了看阴丹布的眼睛不免有点眩晕。”这也是傅秉常镜头中胡济邦的形象。

布里斯托大学教授毕可思研究认为,胡济邦是傅秉常的情人,他拍摄了一系列充满感情的胡的私人肖像作品。其中有一张是苏联画家康恰罗夫斯基正在画胡济邦肖像的情景。这次拍照,傅秉常在1945年7月28日的日记中有记载:“上午,往名画家KonchaIovsky画室,观其画胡小姐像。其章法系先用炭笔将像画好,然后始用颜色至胡之像,最适宜用Raphael式之Classical style。因其身体之构造、人之性情举动,系美中带贞静,指尤美,是以坐位及手之位置神态种种,须整个配合,言之甚为有理。”

傅秉常其人其作的价值

作为国民政府高官中的一员,傅秉常不同于早期的风景摄影师,不同于当时国统区的摄影记者、不同于解放区的革命摄影人,也不同于当时西方来华的摄影师和记者。在其摄影最为活跃的20世纪20年代至40年代,他的镜头里没有战火硝烟、很少有底层人的生活,这与他“业余摄影家”的身份相符,他没有全面记录时代的意识和义务。由于20世纪60年代对社会文化生活的大破坏,很多人家包括著名历史人物家里的照片都被自己、家人扔掉或者当作“四旧”被毁坏。但傅秉常的照片保留了下来,而且体量巨大,有2500张之多。尽管他的记录是个人的、片面的,却是以“摄影的方式”对历史的补充,仍然具有非凡的史学价值。

傅秉常经历了北伐和抗战,经历了国民政府政权从孙中山到蒋介石的更迭,经历了国共的合作和分道扬镳、经历了共产党和国民党在争取苏联支持方面的博弈……我们从他的照片中能够窥见动荡的一面,但更多的是当时中国上层社会的文化生活以及社会转型期的微妙变化。

由于傅秉常的特殊身份,他的生活就是国民政府高层人土的生活,他镜头中无论是政治事件和外交活动,还是政要们及眷属们旅行、野餐、办公,都是时代的一部分。

傅秉常孙女、英国林肯大学国际关系学院研究员傅锜华认为:“傅秉常照片的有趣之处在于,这是从不同视角拍摄的照片。我们经常能看到的照片大多由那些到过中国的外国人拍摄,然而傅秉常的照片却是由一个中国人拍摄的,这就让这些照片显得与众不同。他没有拍摄那种西方人认为‘异邦的人和事物,他的兴趣更在于记录中国现代的一面。”

傅锜华还认为:“在他自己的照片里,他有时穿传统的中国服装,有时又穿西式的灯笼裤,如果不是他的东方面孔,你会认为他是一个英国乡村绅土。在他的照片里,你能如此清晰地看到社会转型。我认为中国人当时正在经历西方和中方的融合。”

自从二十多岁起,傅秉常一生与摄影为伴。1954年2月28日,有署名“半知”的作者,在香港星岛晚报发表一篇《傅秉常在法国养鸡种菜》的短文,里面也曾提到傅先生与摄影的关系。该文说:因之摄影就成了他半生无上的嗜好,摄成的影片,都是自己冲晒,向不假手他人。数十年来,为摄影而耗去的金钱,他曾说过,可以购置洋房。而摄成之影片,展长起来,可以砌成一座美丽的楼阁……

而傅秉常自己,可能對于自己的风景摄影更为看中。他和著名摄影家郎静山相识于1927年,他在1958年为郎静山《静山集锦作法》序中写道:“伍梯云(即伍廷芳之子伍朝枢,笔者注)先生诫余日,古有三不朽,立德、立功、立言。然斯三者夫岂易易。君政治事业尚未成就而艺术之名已崭露头角,吾恐将来政治事业将为艺术所掩。余因是而辍……盖静山摄影艺术已赫然有成,闻名于时,为世所推重。以视余之碌碌于事业,艺术一无所成,滋可愧己。”