传统村落文化景观遗产初探

2018-01-16张冬宁

张冬宁

(河南省社会科学院,河南 郑州 450001)

我国作为世界文明的发源地之一,拥有着悠久的历史传统和厚重的文化积淀。在数千年的历史演变过程中,千里沃野的良好农耕环境和“天地之中”的独特地理位置为中华农耕文明的繁荣发展提供了有利的条件。而作为中华农耕文明的主要传承空间和物质载体,传统村落具有极高的历史文化、民俗传统、建筑规划、艺术审美等价值,其所蕴含的“人与自然和谐相处”的价值精神与文化景观遗产“自然与人创造力共同结晶”的评价理念高度契合[1]29。因此,有不少学者开始从文化景观遗产的视角来重新审视传统村落。尤其是在外部不断受到全球化冲击,内部面临城镇化改造压力的今天,其所链接的人与家庭、宗族和传统的这一精神纽带,更显得尤为重要。

纵观近年来入选《中国传统村落名录》的村落,已经达到4 156个。但真正上升至世界遗产高度的,只有皖南古村落——西递宏村、开平碉楼与村落、福建土楼、红河哈尼梯田文化景观等寥寥几项。这其中固然有历史上战乱频发导致传统村落留世较少等客观因素,但更主要的原因还是在于没有充分挖掘传统村落的文化景观遗产价值。

将传统村落作为一种文化景观遗产加以研究,可以有效地帮助我们解决统村落衰落和消失的深层原因,即改变价值认同和文化自觉所存在的偏差;协调遗产保护和经济发展之间的关系;建立更加有效的保护政策和制度;约束不当的新农村建设和无序的旅游开发。由此出发,本文拟通过梳理传统村落文化景观遗产的概念和构成,进而推导出其评价标准,最终总结出传统村落文化景观遗产的主要类型,以求教于方家。

1 传统村落文化景观遗产的概念探讨

传统村落文化景观遗产作为文化景观遗产的一个新兴类型,无论是概念构成还是评价标准的建立,都应该架构于世界文化遗产理论体系之上,同时也要充分将我国传统村落的实际情况和相关研究融入其中。目前学界的相关研究大多从传统村落(古村落)保护和文化景观遗产出发,逐渐呈现出相互交融的态势。具体来说,我国传统村落保护的研究经历了早期的探索、中期的繁荣和后期的成熟,逐步确立了向文化遗产领域靠拢的趋势,并且试图用文物保护、民俗传承、空间演化等多维度视角来探讨传统村落所代表的人与自然和谐共处的文化内涵。而文化景观遗产研究在经历了不断深化和细分之后,村落类文化景观遗产异军突起,为保护传统村落提供了一些新的思路。但值得注意的是,针对“村落类文化景观”的研究仍存在一些不足,尤其是对“文化景观遗产”和“传统村落”的结合不够紧密。

文化景观遗产作为世界遗产的一个重要类型,与文化遗产、自然遗产、文化和自然混合遗产共同构成了我们今天所熟知的世界遗产体系。文化景观遗产作为人与自然的共同作品,被认为是“自然与人类创造力的共同结晶,反映区域的独特文化内涵,特别是出于社会、文化、宗教上的要求,并受到环境影响与环境共同构成的独特景观”[1]29。其包括以下类型:①由人类有意设计和建筑的景观;②有机进化的景观,又分为遗物性景观和持续性景观,后者特指在与传统生活方式相联系的社会中,保持一种积极的社会作用,且其自身仍在持续演变之中,同时又展示了历史上其演变发展的物证;③关联性文化景观。

传统村落在我国最早命名为“古村落”,后为进一步突出其所蕴含的文化价值和传承意义,在2012年传统村落保护和发展专家委员会的第一次会议上,将“古村落”正式更名为“传统村落”,定义为:“村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定的历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落”[2]。其被视为历史建筑保存风貌完整,选址和格局保持传统特色,非物质文化遗产活态传承,且拥有深厚历史文化底蕴和优美自然风光的村落。

通过对比以上传统村落和文化景观遗产的概念定义,我们可以清晰地发现,传统村落作为一种持续发展的聚居场所,其对于历史文化的传承和传统生活的延续作用,与文化景观遗产的有机进化类型高度契合,两者都强调了在可持续性的进化演变进程中对于人与自然和谐相处的见证作用,前者所蕴含的人与自然和谐相处的价值精神与后者“自然与人创造力的共同结晶”的评价理念天然吻合。这一点有力支撑了将传统村落作为文化景观遗产进行研究的观点。

而在传统村落正式确立之前,古村落的文化遗产价值已经开始被越来越多的人所认可。早在2008年的“中国·贵州——村落文化景观保护和可持续利用国际学术研讨会”上与会专家提出了“村落文化景观”(亦称为“乡村文化景观”或“聚落文化景观”)的概念,指的是以农业经济为基础,乡村生活为核心的一种文化景观类型,并进一步作出解释:“村落文化景观是自然与人类长期相互作用的共同作品,是人类活动创造的并包括人类活动在内的文化景观的重要类型,体现了乡村社会及族群所拥有的多样的生存智慧,折射了人类和自然之间的内在联系,区别于人类有意设计的人工景观和鲜有人类改造印记的自然景观,是农业文明的结晶和见证。村落文化景观展现了人类与自然和谐相处的生活方式,记录着丰富的历史文化信息,保存着民间传统文化精髓,是人类社会文明进程中宝贵的文化遗产。村落文化景观所蕴含的自然和文化多样性是未来理想生活的活力源泉,具有重要的文化象征意义”[3]。

但是在“村落文化景观”提出之时,“传统村落”的概念还没有正式确立,其更多的概念还是建立在“古村落”的观点之上。同时伴随着文化景观遗产本土化理论的不断发展,有必要对“村落文化景观”进一步深化具体与拓展完善,尤其应该凸显出文化遗产价值的突出普遍性。因此笔者认为应该在“传统村落”“文化景观遗产”和“村落文化景观”等概念的基础上总结梳理出更符合当前保护形势的“传统村落文化景观遗产”的这一概念。

据此,我们可以将传统村落文化景观遗产定义为:“人类在动态适应下与自然长期协同进化所形成的具有突出普遍价值的村落类文化景观,其所拥有的杰出建筑范例展现了当时的历史风貌,采取的选址规划体现了传统的布局理念和罕见的美学景象,继承的生活方式代表了该区域的风俗习惯,蕴含的‘天人合一’共生思想促进了中华农耕文明的传承和文化多样性的延续。”

2 传统村落文化景观遗产的评价标准

在对“传统村落文化景观遗产”的评价标准进行构建之前,应明确以下几点。

首先,强调其作为文化遗产的突出普遍价值的稀有性。无论何种文化遗产,其与普通文物的最大区别就在于前者具有“罕见的文化价值,其超越了地域限制,对于人们的过去或未来都具有普遍的重要意义”[4]。这就强调了只有具有罕见价值且被人们广泛认可的“传统村落”才能被称为“传统村落文化景观遗产”。

其次,无论何种文化遗产其都必须至少与突出普遍价值的10条标准之一相契合,这既是文化遗产真实性和完整性的保障基础,更是文化遗存被确立为遗产的重要前提。根据现有的研究分析,世界文化景观遗产主要集中符合于以下评价标准:“第一,体现了在一定时期内或世界某一文化区域内重要的价值观交流,对建筑技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计的发展产生过重大影响;第二,能为现存的或已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证;第三,是一种建筑、建筑群、技术整体或景观的杰出范例,展示历史上一个(或几个)重要阶段;第四,是传统人类聚居、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化作用,特别是由于不可扭转的变化的影响而脆弱易损;第五,与具有突出的普遍意义的事件、传统、观点、信仰、艺术作品或文学作品有直接和实质的联系”[5]。

再次,传统村落文化景观遗产的评价标准应将传统村落的评选条件融入其中。为进一步对传统村落概念进行细分,由住房和城乡建设部、文化部、国家文物局等联合签发的建村[2012]58号《关于开展传统村落调查的通知》中,对传统村落的评选条件给予了详细的说明:"传统建筑风貌完整,传统建筑超过总建筑量的三分之一,能够比较完整地体现一定时期的历史文化风貌;#选址和格局保持传统特色和地方代表性,体现了对于自然环境条件的合理利用,代表了该区域的传统文化风俗和传统生活方式,且整体格局保存良好;$拥有较为丰富的非物质文化遗产资源,且在传承过程中呈现出良好的、活态的延续状态。

最后,应把文化景观遗产的特征要素纳入进来。目前文化景观遗产分为3种类型,即“人类有意设计和建造的景观”“有机进化的景观”和“关联性景观”。从现有的世界文化景观遗产的从属类别来看,持续性有机进化类占据的最大比例,其次是由两种和两种以上类型组成的复合类型,并且在复合类型中也以持续性进化因素为主[6]。而对传统村落(古村落)而言,其最重要的两个属性恰好就是持续性和演变性,其与文化景观遗产的“持续性有机进化景观”有着天然的契合,因而我们在对传统村落文化景观遗产的评价标准进行构建时,也要将“持续性”和“进化性”两种特征要素作为考量的重点。

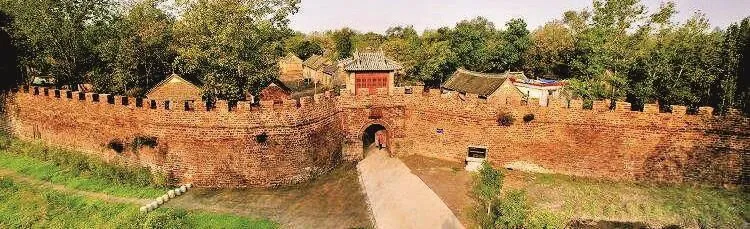

通过以上分析可以发现,文化景观遗产评价标准的核心还是在于产生的影响、文明的见证、杰出的范例和与突出普遍性的联系这几方面。而传统村落的评选标准则侧重于传统建筑、选址格局、民俗传统等问题。这就要求我们在对传统村落文化景观遗产的评价标准进行设定时,要以突出普遍价值为前提,充分结合文化景观遗产评价标准和传统村落评选条件,并将文化景观遗产的特征因素纳入进来。综上所述,一个传统村落只有在其突出普遍价值符合以下一条或几条标准的前提下(表1),才可以被认定为传统村落文化景观遗产。

表1 传统村落应突出普遍价值的标准

3 传统村落文化景观遗产的主要类型

3.1 传统村落文化景观遗产的分类依据

在中华文明漫长的历史演变中,人们根据所处的不同自然环境和历史文化背景,创造和发展出了许多不同类型的传统村落文化景观遗产,这些遗产是人类在适应和改造自然的基础上,多种要素(自然要素、人工要素和非物质要素)长期共同作用的结果。

目前学界对于传统村落文化景观遗产的类型划分并没有明确的结论,已有的研究成果多集中于传统村落的类型划分。就传统村落而言,其划分方法主要遵循具体功能性的划分原则,即传统村落这种聚落形式,除了本身的居住功能外,兼有经济、纪念、宗教、交通和军事等功能,从而引申出农耕型、军事型、工贸型、纪念型等传统村落类型[7]。此外,还有用综合特色分类法,将传统村落分为建筑遗产型、民族特色型、革命历史型、传统文化型、环境景观型和贸易交通型6类[7]。以上传统村落类型的划分方法,虽然简单实用,但单纯从每个村落的具体功能出发,比较适用于小的区域范围,在大的区域范围内难免显得类型繁杂且在空间上处于无序的状态。因此,在全国范围内将传统村落视为一种文化景观遗产,有必要另辟思路。应综合上文传统村落文化景观遗产的概念构成和评价标准,进而梳理出不同区域传统村落所拥有的突出文化景观遗产价值,即把其产生的何种影响、见证的何种文化、体现的何种杰出典范等价值特征作分类的参考重点。在这里要注意是,传统村落文化景观遗产的评价标准注定了其在建筑规划方面必定具有突出普遍价值,但不同的传统村落之间建筑年代从属不一,设计样式种类繁多,从建筑范例的角度来进行分类显然会过于繁冗,且难以统筹文化传统的类型归属。

集合我国传统村落的具体情况来说,传统村落文化景观遗产的分类,应以传统村落的空间分布为基础、从属的文化类型为依据、自身的文化景观价值为核心。

从目前传统村落的地理空间分布来看[8],我国传统村落主要集中分布于以下3大区域:

(1)以豫、晋、冀交界处和豫、鄂、晥交界处为核心的中原地区;

(2)以滇西北、中南地区和黔湘桂交界处为核心的西南地区;

(3)以皖南、苏南、浙、赣、闽、粤六地为核心的东南地区。

从大的文化传统上来看,以上3大区域的传统村落主要分别从属于中原地区的传统耕读文化、西南地区的少数民族文化和东南地区的山水田园文化。从以上3大区域出发,结合其不同的历史文化背景和自然生态条件,以传统村落文化景观遗产的评价标准为参考,梳理其所在区域内传统村落最突出的文化景观遗产价值可以发现:中原地区更多反映了传统的农业耕作,西南地区较多体现了天然的审美意境,东南地区侧重延续了多元的民系风貌。

3.2 传统村落文化景观遗产的主要类型

综上所述,从传统村落空间分布的3大区域和其文化归属出发,根据其所处的不同自然生态条件和历史文化背景,结合各自传统村落文化景观遗产的突出遗产价值,可以把传统村落文化景观遗产大致划分为反映传统农业耕作的中原耕读文化类、形成天然审美意境的西南民俗文化类和延续多元民系风貌的东南山水田园类这3大类型。值得注意的是,这种分类仅代表了所属区域传统村落文化景观遗产的最主要特征,可以普遍适用,但也会有特殊个例。如中原地区个别的传统村落文化景观遗产并不一定属于反映传统农业耕作的耕读类型,有可能属于其他两种类型,其他区域的情况同样如此。

3.2.1 以中原地区为主,反映传统农业耕作的耕读文化类型

传统村落作为一种自古延续至今的聚落形式,其最核心的基础还是在于对土地的开发利用。在进行传统村落文化景观研究的过程中,需要注意的一点就是,要将村落本身与周边土地利用视作一个有机的整体,尤其要将人与土地有机进化而来的文化传统视为这个整体重要组成部分。中原地区作为中华农耕文明发源地之一,很大程度上继承和保留了传统的农业耕作方式。在此基础上中原人民与农耕环境长期协同进化,形成了一种中国农耕社会得以安身立命的“耕读文化”传统。耕读传家,作为一种兼具耕作劳动和读书思考的生活方式,是联系人与土地的重要纽带,是提升农村文化教育的重要手段,亦是推动土地耕作技术发展的重要动力。这种文化根植于农耕社会和儒家“修身齐家治国平天下”思想理念之中,构成了中华文化的精髓。耕读文化不但影响着村落居民的思想意识形态和教育价值观,同时也对村落的农业耕作利用烙下了深刻的印记。如明代的徐光启深受耕读文化影响,自幼出身农家,以教书务农为生。入仕后依然坚持农业研究,父丧守制时,在宅旁辟地,搞农业试验。晚年至天津,购地开垦数百亩进行实地研究,更撰写了《农政全书》这一农学著作。

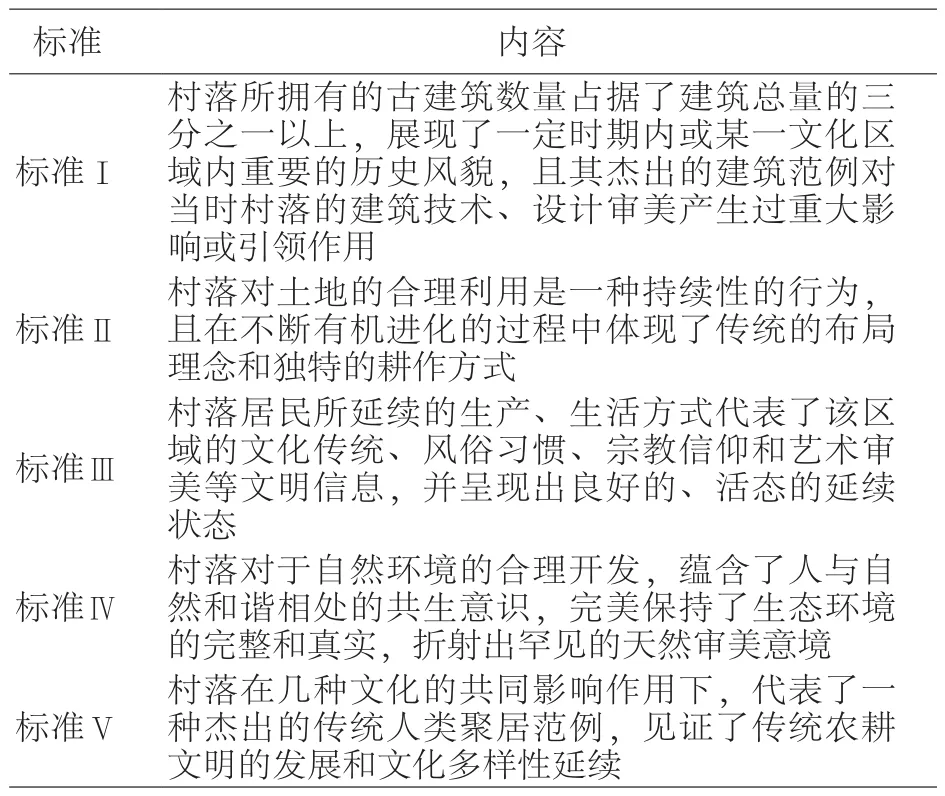

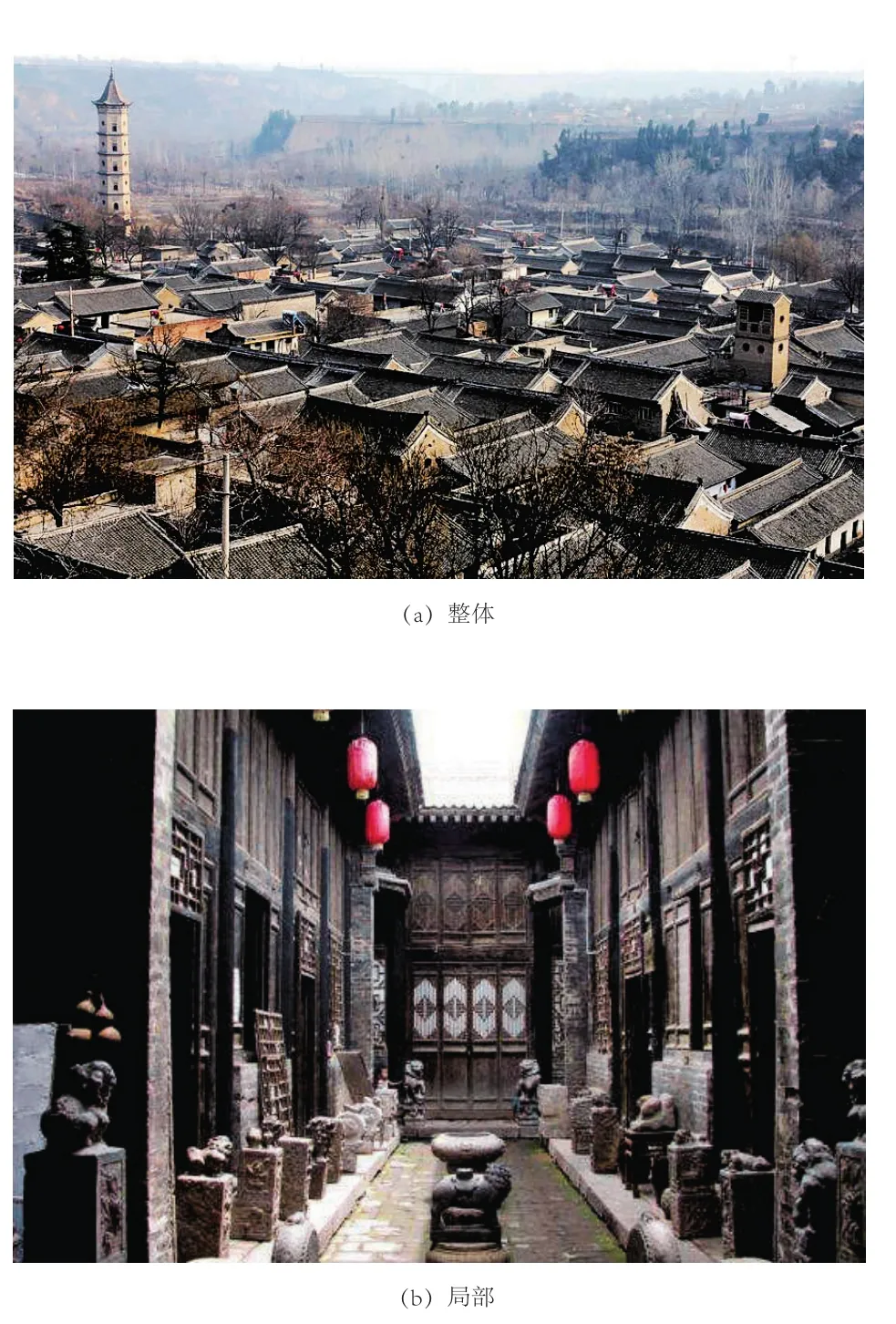

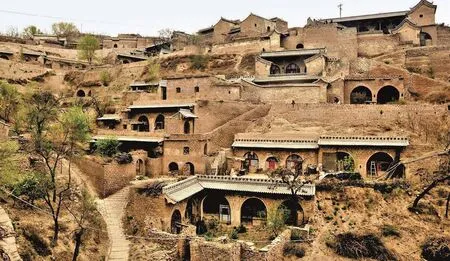

从具体地理分布来看,分布于中原地区(河南大部以及邻近的山西大部、河北南部、陕西东部、山东西部及安徽北部在内的黄河中下游地区)的传统村落文化景观遗产多属于反映传统农业耕作的耕读类型。这一方面是由于其千里沃野的优越地理环境所决定的:作为传统农业耕作历史悠久的地区,中原的传统农业长盛不衰,从传统农具的发明创造到精耕细作这种北方旱地典型耕作制度的建立和演变,许多方面都处于中国乃至世界的领先水平[9];另一方面也与中原地区为耕读文化的重要发源地之一有着密切联系:中原地区自古就有重视耕读的传统,宋代以后理学兴盛,中原地区的耕读文化逐渐走向成熟,最终达成了对“诗礼继世,耕读传家”的共识。耕读文化的传承,不仅提升了村落居民的整体文化素养和教育思想理念,最终又反映到了对于农业土地的合理规划和科学利用。如陕西省韩城市西庄镇党家村(图1)、山西省临县碛口镇西湾村(图2)、河南省平顶山市郏县堂街镇临沣寨(村)(图3)等一批传统村落,对于自身和周边土地的合理开发利用,体现了传统的农业耕作方式和可持续耕作理念,在此基础上延续了人与农耕环境有机进化而来的“耕读文化”传统,从而可以被划分为反映传统农业耕作的耕读类型。

图1 陕西省韩城市西庄镇党家村

图2 山西省临县碛口镇西湾村

图3 河南省平顶山市郏县堂街镇临沣寨(村)

3.2.2 以西南地区为主,体现天然审美意境的民俗文化类型

纵观我国传统村落的空间分布,西南地区的传统村落主要集中于滇西北和黔湘桂交界处等区域,该区域地形多样、地势复杂、河流众多、湖泊密集。西南地区复杂多变的地理环境和气候条件决定了该地区千岩竞秀、水清湖明的壮美自然风光,我国的12项世界自然遗产中就有8项分布于西南地区,足以说明西南地区的天然生态环境保存的非常良好,从而确保了纯天然的罕见美景所带来的审美感受意境。

传统村落是人与自然和谐相处的共同结晶,见证了千百年来人类不断持续融入自然的过程。在此过程中,西南地区部分自然条件优异的传统村落依托着良好的地理格局,在有限利用周边生态环境的前提下,很大程度上展现出自然元素与人文元素“师法自然”的融合态势,进而形成了保持天然生态环境之美的罕见审美意境。如云南元阳的哈尼梯田就是一种将森林、水系、梯田和村寨等多种元素完美融合的经典案例,其在承载精密复杂的农业、林业和水利等人类工程的同时,完美保持了周边生态环境的完整和真实,从而形成了犹如画中仙境般的天然审美意境(图4)。这类意境承载了村落居民的传统习俗、理想信仰和哲理智慧,以日常生活环境为蓝图表达出天然风景之美,折射出“天人合一”的理想审美境界。同时,这种天然审美意境也为西南传统村落带来了极高的识别度,促成了社会普遍共识的村落印象,逆向强化了人们建设村落时的规划习惯和意识传统,从而良性循环形成了更多具有天然审美意境的西南传统村落。因此,将“天然审美意境”视为西南传统村落的突出文化景观遗产价值,不但可以帮助拓展完善传统村落的美学维度,更能帮助我们分析理解古人审美体系的构建与融合。

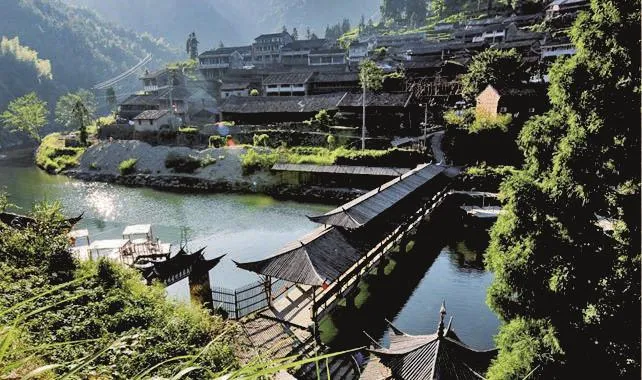

图4 云南元阳哈尼梯田

西南地区不但拥有大量天然审美意境的传统村落,亦是中国少数民族最为集中的区域。不同民族的文化传统在此区域不断的碰撞、融合、进化,从而产生了异彩纷呈的民俗文化。但无论是哪种民俗文化,其对于人与自然的相处模式都达成了一种共识,即两者结合的目的不是为了赢得人在改造上的胜利,而是为了追求人与自然的和谐共生,带有“村融地中,天人共美”的深刻内涵。由于西南地区复杂多变的地势形态,不同民族其所在的自然环境差异很大,社会经济水平参差不齐,文化风俗习惯森罗万象。由于交通不便,一些传统村落甚至还保留着其他地区早已遗失了的习惯风俗、聚落形态、宗教仪式、生活方式和生产技艺,蕴含着“原汁原味”的研究资料,是进行民俗学、社会学、人类学和考古学研究最为理想的原生态场所。例如贵州黎平县,就聚集了许多属于苗族文化传统的村落(图5)。历史上逃亡迁徙于此的村民,为了防御抵抗外部的侵扰,聚族而居,主动与外部隔绝,使村落在民俗传统、生活习惯、空间规划和建筑设计上,都保留了原生态的成分和民族特色。通过研究这些传统村落丰富多彩的民俗习惯,能够充分挖掘整理其居住民族的民俗习惯、历史文化、科学技术和艺术审美等要素,对于完善构建少数民族的社会历史,发展丰富少数民族的文化艺术,帮助认识中国多元一体的民族文化结构有着重要的意义。因此,鉴于西南地区得天独厚的自然环境和少数民族聚居的民俗多样性,将西南地区的传统村落文化景观划归为形成天然审美意境的民俗文化类型,有助于我们更好的开启和利用西南地区传统村落这座历史文化宝库。

图5 贵州黎平县肇兴桐寨

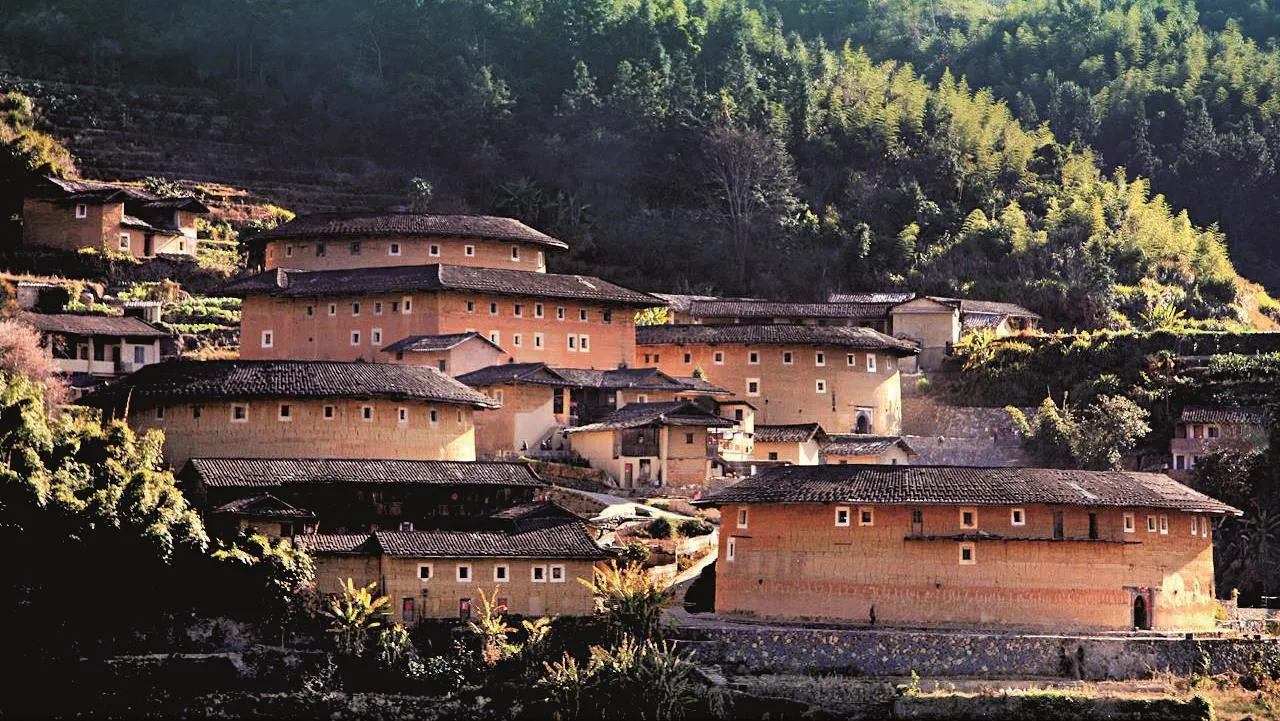

3.2.3 以东南地区为主,延续多元民系风貌的山水田园类型

在我国数千年的文明演变进程中,不同的地域背后隐藏着不同的历史渊源和文化背景,进而造成了即使在空间位置上十分接近,其传统村落也可能各具特色。尤其是在以皖南、苏南、浙、赣、闽、粤六地为核心的东南地区体现的尤为明显。自秦汉以降,不断的人口流动尤其是历史上3次大的人口南迁之后,大量中原移民进入东南地区,所带来的汉文化与东南地区原有的百越文化不断的融合进化,最终形成了包括越海系(江浙系)、皖赣系、闽海系、广府系和客家系等多元民系风貌的东南文化[10]45。以上民系文化类型的形成,经历了初期与当地文化的融合萌芽,中期与不同文化的相互交流,后期自身文化逐步定型的这3个阶段,最终形成了各个民系文化所独有社会文化心理。不同的社会文化心理确立了不同的生活方式、宗教信仰、历史文化、艺术审美、风俗习惯等文化传统。而这些文化传统保留最好的地方就是远离尘嚣的一座座“采菊东篱下,悠然见南山”的田园古村。例如代表越海系的“小桥、流水、人家”的江浙水乡村落(图6),代表皖赣系的“白墙、青瓦、马头山墙”的徽派民居村落(图7),代表客家系的“排屋、围屋、土楼”的客家聚居村落(图8)等。可以说这些不同的文化传统构成了东南地区多元民系文化的精神内涵,而分布在东南地区的广大传统村落则是其支撑的物质基础。

图6 浙江省温州市瑞安市黄林古村

图7 安徽省黟县塔川村

图8 福建漳州市南靖土楼

从地理环境来看,东南地区地处我国地势的第三阶梯,海拔较低,以平原、丘陵和低山为主,水系丰富,湖泊星罗密布,属亚热带季风气候,总体环境温暖湿润,非常适合农业聚落的形成和发展。良好的自然环境,尤其是水资源的充沛促成了东南地区传统村落与山水环境的紧密结合,其村落形态大多属于平行河流(湖岸)背靠丘陵(山地)带状村落、被河流穿过的网状村落、被湖泊环绕的团状村落以及散布在水田水塘中的散点村落等[11]。由此形态出发,东南地区多元的文化风貌营造出与山水融为一体的田园风光,形成了山麓稻田、洼地水塘、沿湖结庐、临海面滩等耕读渔樵的生活景象。这种依山傍水的悠闲生活景象背后所隐藏的是东南地区一直延续至今山水田园文化。作为一种崇尚自然、推崇和谐、尊重生命、追求自由的生活方式,山水田园文化所承载是一种淡泊明志、古朴悠然的高雅情操,是中国传统文化的一个重要组成部分,其宁静质朴、自然安详的村落生活,营造出让人心向往之的田园牧歌意境。中华民族是一个具有优良美学传统和美学趣味的民族,而传统村落正是山水诗学、田园美学的发生地和品鉴对象,哺育了灿烂的中华文明[12]。而东南地区优美的自然环境和多元的文化传统则为山水田园文化的生存发展奠定了坚实的基础。例如徽州的宏村就有“黄山向晚盈轩翠,黟水含春傍槛流”之称(图9)。宏村背靠古木参天的雷岗山,牛泉河顺山而下流入街巷和人家,中心的月沼宛若明镜,将周边的古祠宗堂映入水中。立于山水之中,望青峦叠嶂,湖波荡漾,听清风掠过,稻田袭来,仿佛一人独处而天地悠悠。这种绝美的山水景色倒映着青瓦白砖构成了一幅悠然自得的田园景象。以上类型代表,不仅反映出东南地区传统村落文化景观遗产延续了多元的民系文化传统和历史风貌,更体现出优美的山水景象和自然的田园风光所组成的独特文化景观。

图9 安徽省黄山市黟县宏村

4 结束语

作为一个幅员辽阔、地形多样、民族众多的大国,中华民族经历了漫长的岁月洗礼,造就了中华农耕文明的繁荣兴盛,同时也带来了如璀璨星空般的文化多样性,这些不同的文化风俗依存于中国的传统村落,星罗密布于中华大地之上。然而伴随着城市化的进程和工业化的发展,我国的传统村落面临着严峻的考验:2000年,我国自然村总数为363万个,到了2010年锐减为271万个,仅仅10年内减少90万个[13]。有鉴于此,从2012年开始,全国开展了针对传统村落的调查和评选,加大了对于传统村落的保护力度,并逐步将传统村落上升到了文化遗产的高度。

针对这种趋势,通过论证传统村落“人与自然和谐相处的价值精神”与文化景观遗产“自然与人创造力的共同结晶”理念的高度契合。可以将传统村落明确视为一种文化景观遗产,进一步深入挖掘其所拥有的文化遗产价值。通过整理传统村落和文化景观遗产的一系列定义,梳理总结出“传统村落文化景观遗产”这一特殊概念,并进而推导出其所拥有的突出普遍价值的评价标准。最终从传统村落空间分布的3大区域和其文化归属出发,根据其所处的不同自然生态条件和历史文化背景,结合各自突出的文化景观价值,可以把传统村落文化景观遗产大致划分为反映传统农业耕作的中原耕读文化类、形成天然审美意境的西南民俗文化类和延续多元民系风貌的东南山水田园类这3大类型。

[1]单霁翔.走进文化景观遗产的世界[M].天津:天津大学出版社,2010.

[2]住房城乡建设部,文化部,国家文物局,等.关于开展传统村落调查的通知[EB/OL].(2012-04-23)[2017-03-11].http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjczghyjs/201204/t20120423_209619.html.

[3]张成渝.村落文化景观保护与可持续利用[J].国际学术动态,2009(3):10-11.

[4]张冬宁.世界铁路遗产研究及其对我国铁路遗产保护的启示[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2012(4):44-49.

[5]段婷,林源.人.自然.文化关联:世界文化景观遗产的概念与类型解读[J].建筑学报,2016(3):19-23.

[6]胡志昕.全球文化景观遗产的时空分布及列入标准分析[J].热带地理,2016(4):548-555.

[7]周宏伟.基于传统功能视角的我国历史文化村镇类型研究探讨[J].中国农史,2009(4):92-101.

[8]康璟瑶,章锦河,胡欢,等.中国传统村落空间分布特征分析[J].地理科学进展,2016(7):839-850.

[9]李向东,郭天财,高旺盛,等.河南传统农业作物起源与耕作制度演变[J].中国农学通报,2006(8):574-579.

[10]周建明.中国传统村落保护与发展[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[11]付娟,许吉航,肖大威.南方地区传统村落形态及景观对水环境的适应性研究[J].中国园林,2013(8):120-124.

[12]向云驹.中国传统村落十年保护历程的观察和思考[J].中原文化研究,2016(4):94-98.

[13]冯骥才.传统村落的困境与出路:兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.