台湾地区儿童性侵害防治的政策与实务

2018-01-16蔡启源

蔡启源

(东海大学 社会工作学系,台湾 台中 40704)

一、 前 言

儿童因为身心处于未成熟状态而具有天然的脆弱性和依赖性,因而需要成人提供教育、照顾、关心与协助,保护其免受各种虐待风险。由此可以看到,儿童福利政策与儿童保护服务的目标定位都在于保护儿童人身安全和促进儿童身心正常发展[1]。可以看到,保护儿童人权(Human right),特别是儿童身体自主权和性自主权是儿童保护工作的核心议题所在。在当前台湾地区,纵然有不少有关儿童及少年的权益保护,福利服务和预防性剥削的政策立法和服务措施,但是儿童虐待事件依然频发。其中特别值得关注的是儿童性侵害问题,因为遭受性侵害的儿童,会产生长期性心理与行为障碍问题,对儿童后期和成年后的家庭和社会生活造成直接或潜在的负面影响[2]。所谓儿童性侵害,是指“不论性施虐者之性别为何,在任何场所对12岁以下儿童,不能或在无法获得其任何知情同意情况下,与其产生与性有关的任何活动或接触行为,包括所有儿童不能抗拒的,或违反儿童意愿的,或以威胁、暴力、药物、引诱、猥亵、挑逗、利用、强制、骚扰、贿赂、催眠术等方式进行性接触的意图或行为”[3]。就儿童权利而言,儿童性侵害会侵害到儿童的生命权、自由权及性自主权;就行为目标人群而言,儿童性侵害者可类称为恋童癖者(Pedophilia),这类群体有特殊性偏好,性行为目标对象部分或全部地指向青春期以前或未发育完全的儿童。

二、 台湾地区儿童性侵害样态

台湾地区的儿童性侵害问题到底有多严重呢?首先,从媒体和政府的数据披露来看,儿童性侵害案件数量处于不降反增趋势。据台湾地区励馨基金会2006年统计,约有34300人受到性侵害,其中受性侵害儿童多达19200人,约占56%。换言之,台湾地区每天约有52名12岁以下儿童被性侵害,其中受性侵害女童约为男童的五倍。另据《台湾联合报》(2011年10月26日A3版)报导,台湾地区儿童性侵害案件数量一直占到所有性侵案案件总量的一半以上。台湾当局主管部门2013年统计公报指出,与2005年相比,儿童及少年性侵害案件总量已增加2.7倍。其次,从性侵害者和受性侵害儿童类型来看,熟人和家庭成员是主要的性侵害者,女童是主要的性侵害受害者。就性侵害者而言,儿童性侵害者主要以熟人居多,约占85%以上。据统计,直系血亲经举报成案的乱伦(Incest)性侵案,从2006年的523件飙升至2012年的1052件。据励馨基金会根据家庭内与熟人性侵害的新闻案例分析发现,加害者多为父亲、其次为母亲同居人及其他同住的家庭成员。就性侵害受害者而言,女童是主要的受害者且呈现年龄段差异,6-12岁的受害女童人数是0-6岁女童的3-5倍。此外,近年来男童遭受性侵害案件呈现增长趋势,根据台湾当局主管部门2012年举办的“男童及少年性侵害处遇模式国际研讨会”披露,男童遭受性侵害的人数已是过去的10倍以上,约占未成年性侵害受害者人数的12.6%,约有6%的受害女童及14%的受害男童是被女性性侵害[4]。再次,从性侵害受害过程来看,家庭内血亲关系中的性侵害呈现隐秘性和长期性特点。据励馨基金会调查研究发现,家庭内性侵案件中,平均受害时长为3.2年,约有60%的个案受害过程长达一年以上,最久的持续11年之久[5]。甚至连亲戚也占有一定的比例。根据2014年全台湾地区性侵害通报数据显示,加害12岁以下儿童的性侵害者中,有35%的人是与孩子有血缘关系。其四,从性侵害的实施方式来看,性侵害者通常通过利诱、威胁等方式进行言语或行为侵害。其五,儿童性侵害受害者主动自我报告和披露真相的很少,儿童在遭受性侵害后,常因恐惧被大人(尤其是父母亲)责骂和不相信,再加上儿童本身不善于言词表达,因而往往隐瞒受虐待真相,以至于性侵害行为过程得以长期持续不被发现,而儿童受侵害后不能得到及时治疗和恢复,以至于常常造成难以挽救的身心伤害。

三、 台湾地区现行防治儿童性侵害的政策与实务

世界卫生组织(WHO)在2002年发布的《世界暴力和卫生报告》中认为包括儿童性侵害在内的儿童虐待与忽视问题是可以预防的。Faller认为考察一个国家和地区的儿童性侵害防治工作是否落到实处,主要从儿童性侵害防治的政策立法及实务两个方面入手[6]。有研究者指出当前社会工作的实务作用,通常是在儿童性侵害事件发生后做尽可能的救助、辅导和心理治疗,而至于儿童性侵害预防则有赖于政府的政策立法和政策完善,以及时预防和制止儿童性侵害事件的发生和恶化[7]。O’Connor和Netting则认为政策是“选择要实践的行动准则,其目标是针对社会问题及其解决对策”,由此而论,政府和社会应该在儿童遭受性侵害的案件数量与受害程度达到足以唤起社会大众的注意或警觉之前就从政策立法层面谋求应对与预防之道[8]。一般而言,政策具有治疗、恢复、补救、预防等四项基本功能。政府针对多元社会问题,通过政策立法来为社会问题的预防和解决行动提供指引[9]。为了更详细地分析和把握台湾地区的儿童性侵害防治工作状态和问题,本研究从政策和实务两个层面进行比较深入的梳理和分析。

(一) 台湾地区儿童性侵害政策法规分析

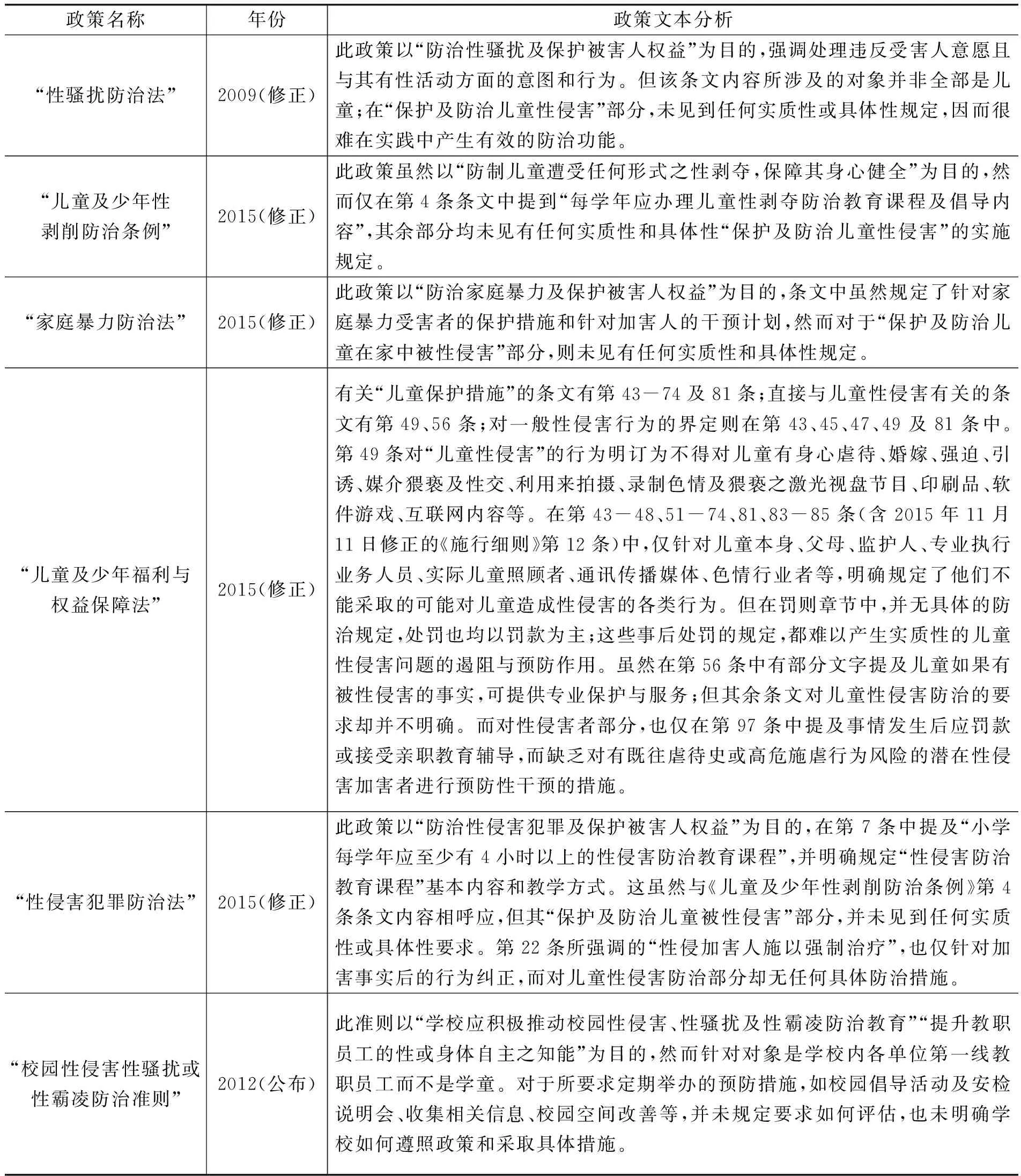

基于保护儿童的目标,在政策立法上应当针对性侵害者的犯罪行为采取较严苛的惩处与行为限制。不论政策所制定的内容是什么,最基本的目标应该是阻止儿童性侵害发生和重复性发生。如果不能达到这一政策目标,则不仅可能对受侵害儿童造成权益损害,严重影响其身心健康发展,还会因为社会的冷漠和作为不足导致受害儿童面临边缘化和陷入不公平的不利社会处境。因此,在制定儿童保护政策时,首要的是在政策中明确政府、组织、社区、家庭和个人等不同主体在保护和协助儿童方面的基本责任与义务。对于儿童性侵害防治政策而言,政策法规应当基于儿童性侵害防治的实际需要,确定具有实质性和可操作性的罚则、工作要求与防治方式,以确保实务工作人员能够依据政策条文的要求和原则开展干预工作。然而,综观当前台湾地区相关政策,并未见到完整的儿童性侵害防治体系和规定。从以下政策文本分析来看,仍有许多需要完善和努力的地方。

从表1中的儿童性侵害防治政策文本分析来看,台湾地区现有儿童性侵害防治政策体系的一个共同特点,就是缺乏能够指导实务工作者具体开展防治和干预的原则和措施,因而难以达到社会公众和政策制定者所期待的防治目标。这些政策的侧重点全是聚焦于性侵害事件发生后如何对被性侵害儿童提供治疗、恢复与补救服务,但对于性侵害者的行为惩罚或再犯防治和预防儿童免受性侵害却缺少政策响应(Policy response)。社会福利政策的功能不仅是“保护社会中弱势者”,而且包括“预防社会问题再发生”,当前台湾地区的政策对儿童性侵害防治的目标定位和文本规定无疑很空洞无力,难以发挥预防或消除儿童性侵害问题的政策功能。Rein认为任何政策目标依靠单一措施和方式很难达成目的,这与Freidmann和Hudson及Titmuss所提出的“政策设计如果考虑不全面、则政策执行结果的必然不理想”的观点相吻合[10]。依此观点,台湾地区现有儿童性侵害防治政策偏重性侵害事件的结果处理,而对事前预防的政策安排严重不足,必然很难有效减少或消除儿童性侵害问题。Moroney认为评鉴政策绩效时应该考虑执行过程(Process)与执行结果(Product)。依其观点,如果政府在制定和执行儿童性侵害政策过程中,既不能认真考察实务工作的实际状况和实务工作者证据为本的诉求,也不能依照理性程序(Rational process)去制订或及时修订政策内容,则很难针对政策对象的问题和需求进行适当的处理[11]。

表1 台湾地区儿童性侵害防制相关“法规”条文及分析

(二) 台湾地区儿童性侵害干预实务分析

台湾地区于1995年宣称遵守联合国《儿童权利公约》,自此开始加强台湾地区的儿童权利保障和儿童虐待与忽视防治工作。经过近二十年的发展,台湾地区基本形成了自己的一套政府主导、民间配合、政社互动的工作网络。政府内部的儿童性侵害防治网络主要由社政(类似大陆的民政)、警政、医疗、检察、司法五大系统构成,这些系统各有其职责,因而在处理具体的儿童性侵害案件时必须加强彼此间的协调和整合,才能避免受害人被延滞处理或遭受二度伤害。同时,除政府各部门的通力合作外,儿童性侵害防治工作离不开民间组织的参与和支持。从政府层面而言,卫生福利主管部门主要负责保护儿童性侵害在内的儿童虐待与忽视防治的制度设计和政策修订,各市、县相关部门设立家庭暴力和性侵害防治中心。从民间组织而言,分布于各县市的儿童暨家庭扶助基金会、励馨基金会、儿童福利联盟、世界展望会等,他们为儿童性侵害的防治和处理提供了大量的福利服务和公益服务。

台湾地区儿童性侵害实务发展相比于大陆要早,已经形成了相对系统的儿童性侵害防治和处理程序。比如台湾地区各市县的家庭暴力和性侵害防治中心,主要用来处理家庭暴力案件和性侵害事件,这些中心既遵循政策规定的职能要求,又根据本市县的实际制定工作流程和处理程序。如各中心会针对儿童性侵害专门配置专职社工,制定更为严格的处理程序。以社政系统的社会工作者为例,需要根据儿童性侵害案件处理实际需要,担任个案管理者、案件通报接收者、性侵害评估者、儿童保护者、家庭辅导者、服务转介者和资源整合者等角色;就具体处理程序而言,社政社会工作者,首先需要针对接收到的通报案件判定所属类型(判定属于儿童少年保护、婚姻暴力、老年人保护、儿童性侵害以及其他家庭虐待等案件类型中哪种),收集资料进行初步评估,提供必要的情绪和资讯支持,制定或执行紧急干预计划,分派案件处理任务或转介服务;其次要评估案件是否要进入紧急干预程序;再次评估是否启动性侵害被害人重复陈述的减少程序,最后是开展结案工作[12]。以台中市家庭暴力与性侵害防治中心的处理方式为例,对于家庭内性侵害儿童,如果加害人已经被羁押,家人又无法照顾受害儿童,就会启动紧急安置计划。除此外,社会局(类似大陆的民政局)还会选派社会工作者协助受害儿童完成司法程序,包括陪同验伤、侦讯、开庭,以及会同精神科医师进行心理创伤辅导。如果性侵加害人是家中主要经济收入来源者或受害儿童家庭经济贫困,社会工作者则会结合政府和社会资源,提供辅导其母亲就业或紧急经济协助等。

虽然台湾地区建立了相对具有系统性和操作性的儿童性侵害实务工作模式,但这一模式也存在诸多问题。首先,负有报告职责的专业人员(如医生、教师、社工)和一般社会成员(如家庭成员、亲友、邻居等)常常因为害怕破坏人际关系、家庭关系等,或遭受道德谴责等而不愿或延迟报告[13]。因而,不少儿童性侵害案件被隐藏于社会和家庭中,另外还有一些儿童性侵害案件受制于人情关系的影响,而不能及时被发现和被披露,以致于一些儿童受到更为长期性和更为严重性的性侵害创伤。其次,政府层面的跨系统联动处置机制并不如政策设计上所期待的那样顺畅和灵活,比如社政社工前往兼有儿童性侵害和严重家庭暴力或其他违法犯罪等问题的家庭开展访视或服务时,需要警政警察陪同前往并提供必要的协助,然而这种跨部门的协作在实际操作中会存在来自政府系统本身以及来自家庭等方面的因素干扰。再次,政府系统和民间系统之间的沟通和合作也同样存在难题,比如社政的儿童虐待专职社工和民间机构的社工都会基于自身所在机构的规章和自身岗位职责来承担相应的职责和任务,而对于受害儿童而言,其最大利益的保障却在于提供一致性和持续性高的治疗和服务,而实际上,面向受性侵害儿童及其家庭所提供的服务却被政社难以紧密协作的机制和体系所切割和分离,致使受害儿童不能得到最优质的保护和服务。

四、 儿童性侵害的实务策略变迁

台湾地区的儿童保护和儿童虐待与忽视防治实务模式在一定程度上参照了美国等西方发达国家经验。其中与西方国家经验比较相通的是,台湾地区在儿童性侵害和其他儿童虐待的防治实务理念和模式构建上采用了三层级预防模式(Three-level prevention),不同的预防层级阶段各有不同的工作内容与干预模式[14]。总体来说,在初级预防阶段,主要是针对所有社会成员通过教育、培训和宣传等策略提高全社会的儿童保护意识和儿童保护技能,为儿童营造友好健康的社会环境;在二级预防阶段主要是针对高危性侵害儿童家庭或潜在儿童性侵害风险的儿童提供及时的干预和服务,预防性侵害发生从而预防儿童受到更严重的侵害风险;三级预防阶段则是针对已经发生的儿童性侵害案件及时对受害儿童、家庭和加害者提供及时的干预和长期服务,帮助受害儿童尽快治疗、康复和回归,预防性侵害重复发生或创伤变得更严重。三级预防模式的具体的实务策略参见表2。

表2 三层级预防阶段及策略

回顾近年来台湾地区儿童性侵害防治的工作重点,大都是放在第三级预防阶段。不过,近年来因专业本位与意识(Professional status and awareness)的兴起,社会工作者针对儿童性侵害的干预模式(Treatment model)正在逐步转向综合心理动力、自我功能、认知行为、系统理论、任务中心及危机处理等理论观点所形成的“整合性处遇模式”,从而使得儿童遭受性侵害后的复原历程变为危机处理、处遇初期、处遇中期、处遇后期四个阶段[15]。值得重视的是,儿童性侵害处置从专业视角上而言,应该遵循“重在事先预防,而非事后补救”的原则。如果要更好地呈现防治效益,还必须将服务和支持扩展至父母及其他家人及亲友,而非仅仅只是针对受害人提供干预协助。基于此,本研究结合郑怡世和Barnett、Miller及Perrin等人的观点归结以下几种干预和治疗方法(参见表3)。

表3 整合性处遇模式方法

五、 台湾地区儿童性侵害防治经验及对大陆的启示

儿童虐待是一个全球性问题,因而尽管存在文化与制度差异,但有很多儿童虐待防治和处理的经验和模式具有较为广泛的适用性和可借鉴性。台湾地区的儿童社会福利体系和儿童保护体系建设起步相对比较早,发展经验也相对比较成熟。虽然台湾地区自身的儿童保护工作也有自身的局限性,但对于大陆而言,由于两岸文化和语言乃至社会心态都具有一脉相承性,特别是儒家文化对两岸的家庭文化和儿童教养文化都有着相通和相近的影响。因而可以说,台湾地区的儿童虐待防治经验对大陆而言有较高的借鉴价值和实践指导意义。因而,大陆在当前加速发展儿童福利和儿童保护体系的过程中,可以借鉴台湾地区的儿童虐待防治和儿童性侵害防治经验。

(一) 台湾地区儿童性侵害的防治经验探讨

台湾地区在《联合国儿童权利公约》等国际公约和本地区政策规定的推动下,从政府到家庭都比较重视儿童权利的保护和实现。因而,针对于儿童性侵害问题以及其他儿童虐待问题,台湾地区首先在地方“法规”层面以多个相关法规形成了儿童保护“法规”体系,从而强化了政府行政人员、专业人员到家庭成员和一般社会成员对儿童的保护责任。其次,台湾地区设立了儿童虐待和儿童性侵害通报制度,并设立了儿童虐待案件统计监测系统,这样有助于及时针对儿童性侵害具体案件采取适时的干预和处理,为受性侵害儿童和家庭提供最快速和最有效的干预和服务。同时,针对儿童性侵害案件的数量与类型、发生地等要素的动态监测,有助于政策制定者及时调整政策,也有助于实务工作者及时调整干预策略和资源配置方案。再次,台湾地区形成了儿童保护与家庭暴力防治相结合的实务工作系统,并形成了政府内部的多部门联动和政社联动机制,有助于针对儿童性侵害受害者采取多重保护和服务。纵观实务情况,台湾地区的儿童性侵害防治工作也存在诸多不足之处。首先,性侵害儿童服务的专业人力一直不足。因为新旧案件交合量一直居高不下,社会工作者一方面需要面临处理时限规定的压力,从而经常奔命于案例调查,甚至处于24小时备勤待命状态,身心所承受的压力极高。另一方面,社会工作者还要随时提高自我保护意识,避免遭受来自不友善案主的身体或语言暴力攻击。换言之,处理儿童性侵害案件的社会工作者被迫长期处于高案量、高工时、高压力、高危险的工作状态下,以至于这一专业队伍经常出现高比例的人员流失。其次,儿童性侵害案件处理目标偏离儿童利益最大化原则。当前台湾地区儿童性侵害案件的处理工作多聚焦于父母未尽照顾职责(指让儿童遭受性侵害)、人格特质(认识现存的婚姻关系、对女性的不尊重观念等)、受害儿童特质(协助发展自我控制、自我保护学习等)、亲子互动关系(由关爱取代性侵)、家中重要他人的影响(指:祖父母、手足等)及生活环境因素(指:贫穷、空间拥挤、与社会少互动等)等[16]。而很少考虑被性侵害儿童最佳利益的干预方法与指标(Child-centered approach)。再次,儿童的保护年龄在法规体系中存在不一致性。如台湾地区的《刑法》与《儿童及少年福利与权益保障法》对于儿童年龄的界定并不统一:前者之界定为14岁以下,后者则为0-12岁;年龄界定缺乏一致,使得在处理及统计儿童性侵害案件时,造成认定困扰。

(二) 对大陆儿童性侵害防治的启示

首先,大陆需要出台儿童性侵害防治的相关法律。目前大陆只有刚实施不久的《反家庭暴力法》,且主要针对家庭内的身体暴力、精神暴力进行了法定性约束,这种薄弱的儿童虐待防治政策立法不利于提高全社会的儿童保护意识,也不利于社会各系统基于法定职责采取各种适时的儿童保护行动和举措。如美国在1974年颁布《儿童虐待预防与处理法案》后,不仅确立了预防及干预作为儿童保护工作的重心,而且规定了联邦政府必须编列预算,发展联邦和各州的儿童保护项目和儿童虐待研究。其次,大陆需要借鉴美国和台湾地区的经验,设立专门的儿童虐待与忽视防治机构和网络。如美国于1974年设立了儿童虐待与忽视防治中心,而台湾地区在各市县也设立了家庭暴力和性侵害防治中心,这种协助网络有助于集中处理儿童虐待事件,也有助于跨部门、跨系统和跨区域地处理儿童性侵害的儿童虐待案件。更为重要的是要突破当前的专业性不足问题,因为大陆的《反家庭暴力法》直接赋予了各地(流浪)未成年人保护机构(救助管理站)和部分儿童福利机构作为家庭暴力庇护和儿童监护权转移代理申请的职责和资格,但这些机构和工作人员很难在短时间内在专业服务上作出调整和更新。再次,大陆需要充分吸纳社会力量参与儿童性侵害防治和其他儿童虐待防治工作。在台湾地区,儿童暨家庭扶助基金会等会承接大量的儿童保护与福利服务项目,其职能范围包括家庭维系方案、短期安置儿童在寄养家庭、维持原生家庭的完整、家庭重建方案等。大陆可以培育一些专门性儿童保护的社会组织,用于协助政府处理儿童性侵害案件中的家庭干预、强制性亲职教育、后续追踪以及学校、社区和家庭儿童性教育等服务。

六、 结 语

儿童性侵害防治是非常富有挑战性的专业工作。社会倡导及社会教育是必然可行的重要方法,事前预防、事后干预则是儿童保护、儿童性侵害防治的基本原则和主要路径。这些工作不仅要以专业社会工作作为骨干力量,而且还应注意跨系统、跨部门、跨专业的合作和协调,形成儿童保护合力。两岸的儿童性侵害防治以及总体的儿童虐待与忽视防治工作都应该重视政府内部的协调和政府与社会之间的协调,也就是说,一方面,在政府层面应该充分发挥社政、教育、警政、司法、卫政、医疗、检察等各系统之间的协同工作机制,形成完整的政策体系和畅通的服务体系。另一方面,要充分发挥政府购买服务、公益创投等机制的作用,促进公益组织、专业社工机构以及商业组织等参与政府主导的儿童保护工作。此外,加强儿童性侵害和其他儿童虐待的理论研究工作也是极其重要的,两岸对于儿童虐待的理论研究都非常薄弱,应该大力通过理论研究和理论发展以及成果转化等方式促进儿童保护事业的发展。

[1]叶明升,林于婷.儿少保护社会工作[M].台北:洪叶文化事业有限公司,2011:433-452.

[2]DAVIDSON J C.Child sexual abuse:Media representations and government reactions[M].New York:Routledge Cavendish,2008:20-25.

[3]蔡启源.儿童性侵害类型及实务处遇[C]// 社团法人台湾福利厚生学会.“爱拥抱、不拥暴”反性别暴力资源网启动仪式暨研究论坛会议实录.台北:社团法人台湾福利厚生学会,2013:311-319.

[4]蔡启源.儿童性侵害原因之检视[J].儿童青少年与家庭社会工作评论,2015(3/4):316-327.

[5]陈淑真,林于婷,饶元君.儿童保护服务之法律工作架构[M]// 郑丽珍(总校阅).儿少保护社会工作.台北:洪叶文化事业有限公司,2011:397-431.

[6]FALLER K C.Understanding and assessing child sexual maltreatment[M].Thousand Oaks,CA:Sage,2003:45.

[7]FERGUSON H.Protecting children in time[M].New York:Palgrave Macmillan,2005:48.

[8]O’CONNOR M K,NETTING F E.Analyzing social policy:Multiple perspectives for critically understanding and evaluating policy[M].Hoboken:John Wiley and Sons,2011:88.

[9]DINITTO D M.Social welfare:Politics and public policy[M].Boston:Allyn and Bacon,2011:1.

[10]REIN M.Social policy:Issues of choice and change[M].New York:Random House,1970:30-35.

[11]MORONEY R M.Social policy and social work:Critical essays on the welfare state[M].New York:Aldine De Gruyter,1991:36.

[12]李逸洋.性侵害防治工作人员服务手册[M].台北:鼎教印刷股份有限公司,2006:B1.

[13]黄姿饴,江婉霖.举报儿童虐待之临床伦理困境[J].护理杂志,2012,(4):105-109.

[14]KEEN S M.Preventing child abuse[M]// MCCOY M L,KEEN S M.Child abuse and neglect[M].New York:Psychology,2009:231-243.

[15]郑怡世.儿童性侵害加害者处遇原则之探讨——认知行为治疗与因应理论之运用[J].台大社工学刊,2002(6):89-122.

[16]周诗宁.预防家庭暴力[M].台北:五南图书出版有限公司,2004:24-36.