直压立式纱网沙障风洞试验研究

2018-01-12闫德仁胡小龙黄海广袁立敏

闫德仁,胡小龙,黄海广,袁立敏

(内蒙古林业科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010010)

设置沙障是防沙治沙工程建设中最常用而有效的技术措施,尤其在流动沙地治理和植被恢复中具有重要的作用。目前,设置的沙障主要是采用柴、草、枝条、板条等材料直插在沙面上,或用黏土、卵石等在沙面上堆成土埂,起到降低风速、阻挡和固定流沙的作用。但是,上述各种类型沙障设置初期存在的普遍问题是不能有效地控制沙障间因风蚀而形成的凹面深度,并影响沙障内造林成活率和保存率,同时,铺设沙障是以人工为主,工作量大,速度慢,效率低,成本高,因此,如何大幅度地降低沙障固沙成本,并减少沙障间风蚀凹面深度,快速建立植被,发挥目的树种的生态作用是生产中亟须解决的问题。为此,我们在流动沙丘上设置直压立式纱网沙障并进行固沙造林,经过近2年的野外跟踪调查,该沙障具有明显的成本优势和显著的防风固沙效果[1]。为进一步验证该沙障的风蚀控制效果,进行了风洞试验,目的是客观分析该沙障的理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验在中国科学院寒区旱区工程研究所沙坡头研究站风沙环境风洞中进行。风洞全长37.78 m,试验段长度为21.0 m,横断面1.2 m×1.2 m。同时在距离试验段起点约12 m处的洞体中心位置铺设纱网沙障。沙障材料为抗老化PE纱网材料,纱网宽1.2 m,纱网孔隙20目(即网孔尺寸为0.71 mm)。

1.2 试验设计

1.2.1 沙障铺设 纱网沙障垂直风向铺设,采用带状(一条带)铺设。具体铺设方法是先在风洞内铺设风积沙,铺设宽度1.2 m,长度10 m,铺沙厚度10 cm,然后将沙网放在风积沙平面的中心部位,在纱网中心部位下压,下压深度10 cm,使网片两端翘起直立,形成直立网片,网片翘起高度分别为10 cm、15 cm和20 cm。按照试验设计铺好沙障后,进行风洞吹蚀试验。设计风速为11 m·s-1,吹蚀时间3 min。

1.2.2 纱网沙障对输沙量影响测定 在带状纱网沙障背风侧1.2 m处,放置阶梯式集沙仪。集沙仪共20层,每层高度2 cm,每层积沙口面积2 cm×2 cm。地面第一层高度范围为0~2 cm,第二层高度范围为2~4 cm,依次类推。同时,以未设置带状纱网沙障为对照处理。风速11 m·s-1条件下吹蚀时间3 min后,收集每个高度范围的积沙量,然后用分析天平称质量,单位g·cm-2·min-1。

1.2.3 纱网沙障风蚀积沙测定 在纱网沙障迎风侧0 H(H沙障露出地面高度)、0.5 H、1 H、1.5 H、2 H和沙障背风侧0 H、0.5 H、1 H、1.5 H、2 H 和3 H的沙面分别设置三排平行的插钎,吹蚀时间3 min后,根据插钎顶部和沙面距离确定每个位置的风蚀积沙深度,其平均值为沙障两侧不同距离处的风蚀积沙状况。

1.2.4 纱网沙障对风场变化的影响 采用轮廓式毕托管测定沙障迎风侧10 cm、20 cm、30 cm及沙障背风侧10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、50 cm、60 cm、70 cm不同距离处风速,采集高度分别为1 cm、2 cm、4 cm、8 cm、12 cm、20 cm、30 cm,针对以上风速数据,采用Surfer 8软件进行风场计算及图形处理。

2 结果与分析

2.1 纱网沙障的输沙量变化特征

从图1可以看出,在未设沙障时, 以11 m·s-1风速吹蚀3 min后,在距地面0~2 cm高度范围输沙量为1.85 g·cm-2·min-1,占距地面0~24 cm高度范围总输沙量的41.45%,距地面2~4 cm高度范围输沙量为1.21 g·cm-2·min-1,占总输沙量的27.08%,距地面4~6 cm高度范围输沙量为0.59 g·4cm-2·3 min-1,占总输沙量的13.27%,同时,随着距离地面高度的增加,输沙量显著降低,并且距地面24 cm及以上高度,阶梯式集沙仪没有积沙。可见,在未设沙障时,风沙流主要是在近地表运动,且距地面0~6 cm高度输沙量占总输沙量的81.82%,距地面0~10 cm高度输沙量占总输沙量的93.3%。因此,设置距地面以上10 cm高度的沙障就能够较好的拦截地表风沙流,减少风沙危害。

图1无沙障条件下输沙量变化

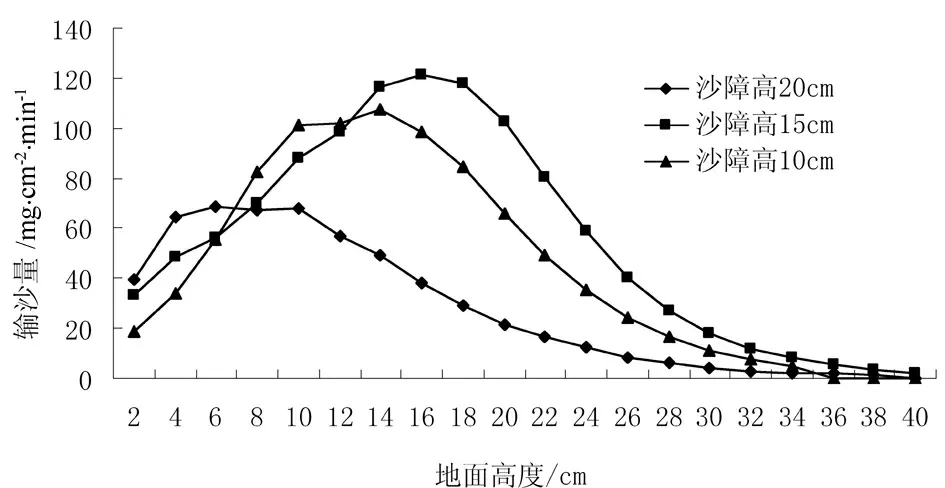

参考图1变化曲线,从图2中可以明显看出,设置带状纱网沙障后对拦截地表风沙流具有显著的效果,并且,风沙流结构也发生明显的变化,即输沙量最大的高度不是在距地表0~4 cm高度范围,而是随着沙障高度差异而变化。如,沙障高度为20 cm时,其输沙量最大高度是在距地面6~10 cm高度范围,高度10 cm时,最大输沙量在距地面10~14 cm高度范围,沙障高度15 cm时,最大输沙量在距地面14~18 cm高度范围,以后则随着距离地面高度的增加,输沙量急剧降低到零。

图2 不同高度沙障输沙量变化

从沙障拦沙效果看,在距离地表0~40 cm高度范围内,高度10 cm的带状纱网沙障总输沙量为0.9 g·cm-2·min-1,高度15 cm沙障为1.11 g·cm-2·min-1,高度20 cm沙障为0.56 g·cm-2·min-1,而无沙障对照为4.47 g·cm-2·min-1,说明纱网沙障拦沙效果非常明显。

同样,在距离地表不同高度范围内,因沙障高度不同其拦沙效果存在差异。例如,在距离地表0~6 cm高度范围内,沙障高度10 cm的带状纱网沙障效果最好,其输沙量为0.11 g·cm-2·min-1,高度15 cm沙障为0.14 g·cm-2·min-1,高度20 cm沙障为0.17 g·cm-2·min-1。而在距离地表8 cm高度以上范围内,高度20 cm的带状纱网沙障效果最好,例如,10~40 cm高度其输沙量为0.32 g·cm-2·min-1,高度15 cm沙障为0.9 g·cm-2·min-1,高度10 cm沙障为0.71 g·cm-2·min-1。

2.2 纱网沙障风蚀积沙的变化特征

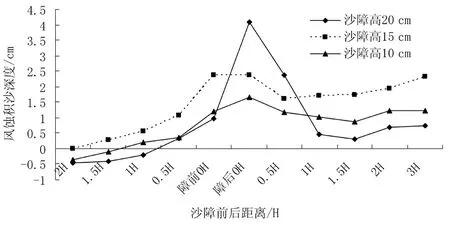

风蚀积沙特征是影响流动沙丘固沙造林的重要因素。从图3中可以看出,不同沙障高度,沙障后0H处积沙量最大,积沙厚度为1.67~4.1 cm;沙障前0 H次之,积沙厚度为0.97~2.34 cm。同时,随着沙障距离变化,沙障两侧风蚀积沙深度存在差异。其中,当沙障高度20 cm时,在纱网沙障迎风侧2 H、1.5 H和1 H位置发生风蚀,风蚀深度分别为0.47 cm、0.4 cm和0.2 cm,而在障前0.5 H处形成0.3 cm的积沙,同时在纱网沙障背风侧形成持续的积沙过程,并且在障后0 H处最大,积沙厚度为4.1 cm。

图3 沙障前后不同距离风蚀积沙的变化

同样,当沙障高度10 cm时,在纱网沙障迎风侧2 H、1.5 H位置的风蚀深度分别为0.34 cm和0.1 cm,而在障前1 H处形成0.2 cm的积沙,其他位置则形成持续的积沙过程,并且在障后0 H处最大,积沙厚度为1.67 cm。但是,当沙障高度15 cm时,无论是在纱网沙障迎风侧,还是在背风侧不同的位置,均形成持续的积沙过程,并且在障后和障前0 H处最大,积沙厚度均为2.34 cm。因此,我们可以认为,在纱网沙障迎风侧2 H范围或背风侧3 H范围内进行造林,均可以较好控制因风蚀造成对苗木根系的危害,可提高造林成活率和保存率。事实上[1],在该沙障背风侧30 cm范围内栽植樟子松、哲林4号杨、黄柳成活率分别达到了91.67%、95.35%、96.62%,且没有风蚀危害,第2年保存率90%以上,并且草本植被盖度平均提高到40%左右,风沙危害得到明显控制。

2.3 纱网沙障对风场变化的影响

风是塑造风沙地貌形态的基本营力之一,也是沙粒发生运动的动力基础。所以设置沙障后,其风速流场变化可以评价该沙障的固沙效果如何。从图4、图5、图6中可以看出,在20 cm以下高度范围内,沙障具有降低风速的效果,并且由于沙障高度不同,沙障两侧的风场变化特征也不同。

从图4中可以看出,当沙障高度10 cm时,沙障背风侧0~20 cm和40~60 cm范围形成明显的弱风区,在沙障迎风侧(负值)0~30 cm范围内,风速呈现出逐渐降低的过程,但在设置沙障位置(0距离)的上方10 cm以上高空则形成1个高风速涡旋,并对悬移的沙粒运动产生影响,使空中的风沙流处于不饱和状态,并把沙粒运送到更远的距离,从而减少地表风蚀危害。

图4 障高10 cm时沙障两侧风速流场的变化

从图5中看出,当沙障高度为15 cm时,沙障背风侧范围形成弱风区。而在沙障(0距离)上方及沙障背风侧0~30 cm范围内空中则形成几个高风速涡旋,这反映出直压立式纱网随风运动前后摆动的特点,同时由于纱网有网眼又具有通风的作用。正如张克存等[3]研究表明,不同下垫面通过影响风沙活动层气流的能量分布来影响风沙流的结构。所以,当沙障高度15 cm时,纱网沙障对空中气流具有一定的扰动作用,出现3~4个高风速涡旋(图5)。

图5 障高15 cm时沙障两侧风速流场的变化

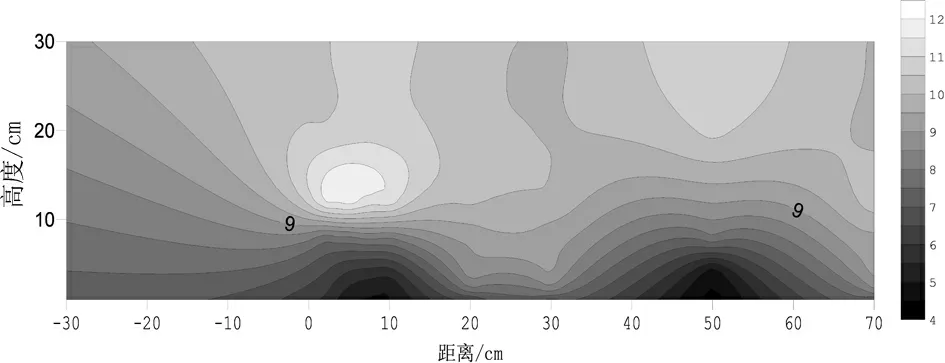

同样,从图6中看出,当沙障高度20 cm时,在沙障背风侧形成弱风区,并在沙障位置(0距离)上方及沙障背风侧10 cm高空范围内形成8~9个高风速涡旋,进一步印证了直压立式纱网随风运动前后摆动对空中气流的扰动作用更加强烈,其降低风速的效果会更好。

图6 障高20 cm时沙障两侧风速流场的变化

3 讨论

风洞是研究沙障固沙成效的重要手段之一,其研究结论能够从理论层面评价了不同固沙技术的成效,并对相关技术模式进行了筛选,从而提高了固沙应用技术的理论依据。徐先英等[4]研究了3种新型固沙剂的固沙效果,认为“输沙量越大的风沙流,对固结表面的破坏程度越大”;屈建军等[5]研究了尼龙网栅栏防沙效应,发现采用尼龙网制成的栅栏,其作用兼有疏透和通风两种形式;董智等[6]研究了土壤凝结剂沙障防风固沙作用;杨文斌等[7]研究了低覆盖度不同配置灌丛内风流结构与防风效果,认为“行带式模式内形成规整的随灌丛带波动的流场结构,而随机不均匀配置模式内形成由多个风影区和风速加速区组合的非常复杂的流场结构”;张克存等[8]研究了不同下垫面对风沙流特性影响,认为“不同性质的下垫面对气流的紊动性起重要作用,而携沙气流又是影响风沙流特性的主要因素,而下垫面性质通过影响风沙活动层气流的能量分布来改变风沙流结构”。

本研究结果表明,设置纱网沙障后,不同高度沙障影响着风特征,改变了风沙流的运动轨迹,并且由于风动力和风速流场的变化,气流也发生了明显的变动,改变着地表风沙流的结构,使沙障在控制地表风蚀方面起到了明显的作用。张克存等[2]利用风洞模拟研究了不同孔隙度尼龙网对风沙流减弱作用,结果表明,不同孔隙度的尼龙网不仅直接影响沙颗粒的穿透能力,而且还改变气流的紊动特性,最终对沙障的防护效益产生至关重要的影响。直压立式PE纱网沙障具有随风运动进行前后摆动的特性,同样兼有疏透和通风功能,一方面克服了沙埋危害,另一方面随着沙障高度变化,对气流扰动作用加强,在沙障背风侧形成弱风区,同时改变沙障上方及沙障两侧风速流场,并在10 cm以上空中形成多个涡旋,从而减少风沙流对地表的风蚀作用,为促进植被生长提供保障。

4 初步结论

4.1 设置直压立式纱网沙障改变了地表风沙流结构,有效拦截地表风沙流中的沙粒,减少风沙危害,且不同规格的纱网沙障其拦沙效果不同。

4.2 不同沙障高度下直压立式纱网沙障两侧风蚀积沙深度存在差异。通常,在纱网沙障迎风侧发生风蚀,背风侧形成积沙,且在沙障铺设位置(0H处)积沙量最大。

4.3 直压立式纱网沙障具有降低风速的效果,并且由于沙障高度不同,沙障上方及沙障两侧风速流场的变化特征不同。随着障高增加,在沙障上方及沙障背风侧形成的高风速涡旋数量也随之增加。

[1] 闫德仁,胡小龙,黄海广,等.纱网沙障对植被恢复效果的影响[J].内蒙古林业,2017(3):10-11

[2] 张克存,俎瑞平,方海燕.不同孔隙度尼龙网对风沙流减弱作用的风洞模拟[J].水土保持学报,2004,18(4):4-6,11

[3] 张克存,屈建军,俎瑞平.下垫面条件对风沙活动层气流紊动性影响的风洞实验[J].水土保持通报,2004,24(3):1-4

[4] 徐先英,唐进年,金红喜,等.3种新型化学固沙剂的固沙效益实验研究[J].水土保持科学,2005,19(3):62-65

[5] 屈建军,刘贤万,雷加强,等.尼龙网栅栏防沙效应的风洞模拟实验[J].中国沙漠,2001,21(3):276-280

[6] 董智,李红丽,左合君,等.土壤凝结剂沙障防风固沙实验研究[J].中国水土保持科学,2004,2(2):45-49

[7] 杨文斌,卢琦,吴波,等.低覆盖度不同配置灌丛内风流结构与防风效果的风洞实验[J].中国沙漠,2007,27(5):791-795

[8] 张克存,屈建军,俎瑞平,等.不同下垫面对风沙流特性影响的风洞模拟研究[J].干旱区地理,2004,27(3):352-355