贮世华光—浅析帕拉造像艺术风格

2018-01-12刘钊

□ 刘钊

编者按:

本文作者刘钊(笔名强巴藏佛),现任北京工商联中国佛造像研究会副会长、盛世收藏网佛造像版块版主等职。他潜心学习研究藏传佛教造像艺术逾20年,对藏传佛教文化、藏传金铜佛像造像鉴定以及相关文物艺术品市场有较深入的了解和研究。出版书籍有《般若光华》《帕拉王朝佛教艺术遗珍》,并发表有相关学术论文十数篇。本刊现推出“品古佛韵”栏目,登载刘钊先生在古代佛造像领域的最新研究、探索成果和心得,与读者共赏。

《蝶恋花》·彼岸

一树青莲沙河畔,

巧枝妙叶,织就双金钏。

拈手摘花花似面。

微颦若心心弗乱。

漠漠月色鹈鹕叹。

菩提塔斜,未见旧时伴。

觉觉禅声随风晚。

淡淡秋水远南岸。

近年来,大家对帕拉造像艺术十分的热衷,这个堪称奇绝艺术的被发现和归类,却经历了漫长的时间。相较于斯瓦特、克什米尔造像风格,帕拉造像艺术是最晚被发掘和认识的。原因是公元12世纪末发生在印度次大陆上的那场灭佛浩劫使东印度造像几乎毁灭殆尽,加之文献失载,要探明其艺术发展的脉络和艺术风格的来源与变化确实不是一件容易的事。但随着越来越多帕拉时期古遗存的被发掘,随着大家对帕拉艺术认识的加深,随着越来越多传世艺术精品的研究深入,帕拉造像的历史价值、艺术价值必将被更广泛地接受,其在造像艺术史上的影响也必将回归王者之途,正如同它在历史上曾创造的辉煌地位一样。

帕拉王朝原为印度的一个小邦国,大概位置在今天的孟加拉国以及印度东北部的一部分。公元660年前,一位名叫瞿帕拉的国王统一藩伽罗国,接着又西取史上著名的摩揭陀等地,终于建立起一个属于印度人统治的王朝,王朝的名称便是以其统治者瞿帕拉的名字而命名。帕拉王朝统治东印度近500年,共有18位君主,历代君主皆大力弘扬佛教传统文化,对密教更是崇奉有加。在18位君主中,最具热忱于密教者有七王,史称“帕拉七代”。七王之中又以第四代达摩帕拉影响尤为突出。他在位期间,大修佛寺,力护密教。在其扶植下,彼时的东印度境内形成了超岩寺、那烂陀寺、飞行寺和欧丹多富梨寺四大密教道场。其中超岩寺(又称超戒寺)由他亲自主持修建,为当时印度最大的佛寺和最高的密宗学府。帕拉那烂陀的艺术风格也渐渐形成。

帕拉王朝第八代国王罗贾帕拉则扶持了菩提伽耶附近库基哈尔的造像创作。使其成为堪比那烂陀风格的另一重要帕拉造像艺术风格。

帕拉王朝到第18代君主夜叉帕拉时,大臣婆罗门舍那篡位,导致王朝灭亡,继而是舍那王朝的建立。舍那王朝建立于1139年,至1202年亡于伊斯兰民族入侵。它共有四代君主,国祚短暂。这个王朝的君主基本承袭帕拉王朝的传统,继续弘扬密教,使印度密教及其传统文化得以继续发展。由于帕拉和舍那两王朝对密教的崇奉和扶持,东印度在公元8~12世纪时期成为闻名遐迩的印度密教传播中心。13世纪,随着伊斯兰的东侵,帕拉这一印度佛教的最后圣土也随之沦陷。

从严格的意义上讲,帕拉造像艺术是一个十分复杂的艺术形式。从地理位置看,帕拉王朝地处印度次大陆南北交汇之处,艺术风格自然受到南北东西各地的影响。从密教中心的地位看,当时印度各地的佛教徒都纷纷奔赴于此,取经学道,并同时将各地的文化艺术带到这里。根据这两方面的情况推演,帕拉造像艺术应当是多元文化和艺术融合的形式。世界各国学者虽然经历了一个多世纪的探索研究,但仍然常常因造像的产地不明而在艺术风格的归属问题上发生歧异。但是有两点我们还是可以肯定的:首先帕拉和舍那两个王朝是在古笈多王朝的国土上建立起来的,这就决定了造像艺术的主流为笈多风格;再者是盛行于东印度的印度教和密教对造像形貌上的影响,使造像的密教色彩和地域文化色彩变得尤为浓厚。基于这两方面因素,我们大致可以把握帕拉造像艺术的基本风格以及它的发展与变异。我们可以这样定义它的起源—笈多风格的骨架与印度教和密教的肌肉皮肤共同塑造了这朵佛教图像学上的奇葩。

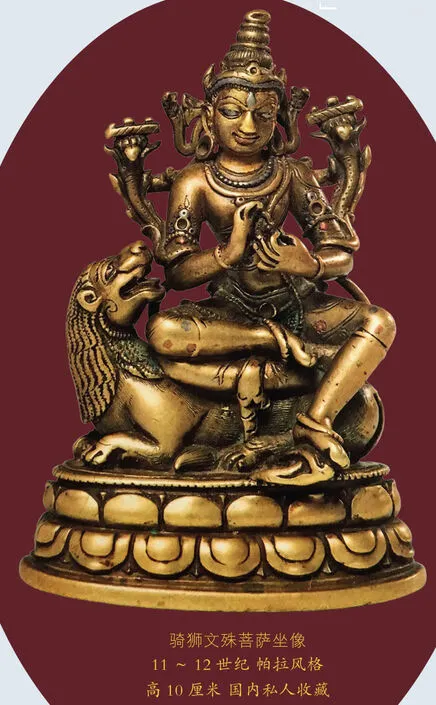

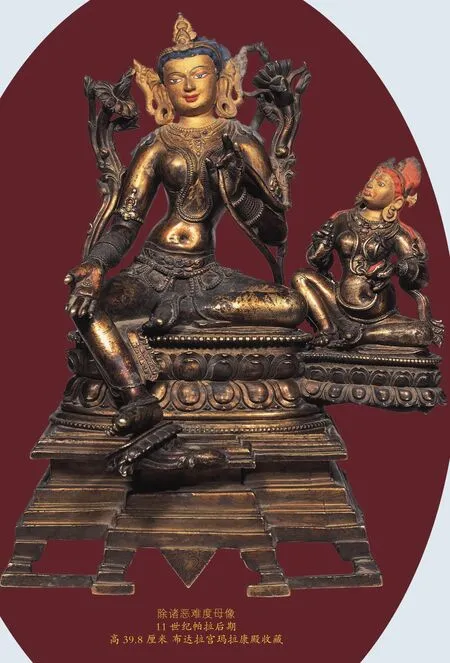

帕拉艺术的特点:整体造像比例匀称;面部,肌体刻画柔软自然;面型是典型南亚人种,眼睛圆睁,嘴唇丰腴,慈悲像面含神秘微笑,愤怒像怒目圆睁,着重刻画外露的牙齿和瞠目红睛。同时,帕拉作为写实艺术的塑造表达,在崇尚表达肉体温度的同时对其上附着的衣着、配饰甚至座旁的藤蔓都分毫必至的详细刻画。

帕拉王朝前后500年创作了无数珍贵的造像臻品,近百年来逐渐被大家接受喜爱,其艺术感染力及对后世的影响一直延续至18世纪的清宫作品,远远大过斯瓦特和克什米尔造像所为,只是因其被发现较晚,同时难以找到大尺寸的经典铜造像而少为人知。同时,这段历史中各种文化的互动、融合也渐渐从历史的尘雾中越来越清晰的走进我们。王世襄先生所藏的那尊绝品之作就是帕拉文化与其周边的其它文化巧妙融合的结晶,同时帕拉与其周边的朱罗、克什米尔、甚至尼泊尔、西藏也一样进行着文化和艺术的大融合。

在这里我们必须澄清两个在收藏帕拉等高古佛像中的误区:

1.不必太过执拗于原始产地的追捧。必要的产地归属一定要细致研讨,但艺术之美核心在造像本身的体现,具体产地只是附加在其上的符号特征,特别是帕拉、克什米尔这类风格影响深远、制作匠人流动频繁的造像艺术,收藏者应该更多着眼在艺术美感及工艺深度的表达。

2.出土帕拉(其他高古造像亦然)不应被忽视。艺术张力强大的造像不会因为出土与否而太大幅度增减其艺术感染力,相反会平添更多时代蹉跎的印记。应该区分出土影响与完整性影响的不同。

另外必须强调的,每一历史时期都有其华美代表艺术精品,也有朴实素颜的民间工艺,还有粗朴简陋的拙趣艺术。帕拉为之,其余艺术风格亦为之......

宗教造像艺术创造的初衷,并不是单纯地体现雕塑之美,由宗教赋予其上的精神境界和人文关怀才是其艺术价值的精华所在。我们在试图领略造像的艺术魅力之时,必须要无可逾越的去研究它背后的历史和宗教变迁,这样正如同沐浴在厚重文化的阳光润泽和佛教思想的普惠,我们才能更好的欣赏这些艺术臻品的内在至美!

来让我们一起去发掘那些尘封于黄沙之下的历史故事,同时去追寻那段跌宕回旋的宏浑乐章—帕拉佛教艺术遗珍。

参考书目:

1.黄春和《藏传佛教艺术鉴赏》, 华文出版社, 2004年。

2.罗文华《图像与风格》,紫禁城出版社 ,2002年。

3.乌尔里希·冯·施罗德《西藏佛教造像》(Buddhist sculptures in Tibet),2001 年。

4.一西平措 《佛韵·造像艺术精粹》,文物出版社,2013年。

5.一西平措《盛放莲花》, 文物出版社, 2009年。

6.罗文华 《藏传佛教造像》,紫禁城出版社, 2009年。