瞽叟通文的特点及其争议:《中国盲人》述略

2018-01-11高宇翔

高宇翔 袁 东

(1.乌鲁木齐市聋人学校 新疆乌鲁木齐 830026;2.宁波特殊教育中心学校 浙江宁波 315012)

瞽叟通文的特点及其争议:《中国盲人》述略

高宇翔1袁 东2

(1.乌鲁木齐市聋人学校 新疆乌鲁木齐 830026;2.宁波特殊教育中心学校 浙江宁波 315012)

为了更好地理解瞽叟通文在19世纪末期的发展和使用情况,文章通过对《中国盲人》的分析发现,甘为霖与穆瑞及其支持者围绕“中国应当选用何种盲文系统”“瞽叟通文的受益者有多少”及“是否有必要继续募集资金”三方面展开了讨论,瞽叟通文的宣传过程可能在一定程度上夸大了其受益群体的范围、学习所需的时间、印刷尺寸和成本等优势。

盲文;瞽叟通文;中国盲人

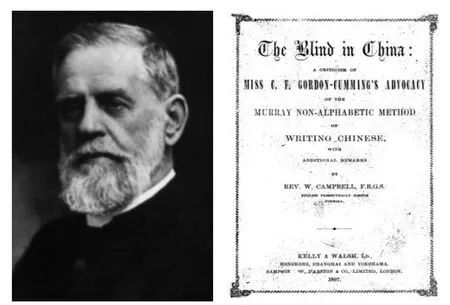

《中国盲人:对戈登·库明女士宣传瞽叟通文的批评》(The Blindin China:A Criticism of Miss C.F.Gordon-Cumming’s Advocacy of the Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese,以下简称《中国盲人》)是1897年苏格兰籍传教士甘为霖撰写并由Kelly&Walsh出版的一本126页的图书(图1),其中收录了瞽叟通文的支持者穆瑞、戈登·库明等对瞽叟通文的宣传以及反对者甘为霖等对瞽叟通文的争论,共有22篇正文和6篇附录。[1]

图1 甘为霖牧师及《中国盲人》扉页

甘为霖(William Campbell,亦称威廉·坎贝尔)1871年受英国长老会派遣赴中国台湾传教,1891年10月创立台湾第一所盲人学校,是台湾盲人教育的先驱,对中国方言也做了大量的研究,编纂有《厦门音新辞典》。[2]甘为霖是瞽叟通文激烈的反对者之一,反映其主要观点的《中国盲人》尚无中文译本,仅宫宏宇在对晚清盲人音乐教育的文章中用简短的语句介绍:“甘为霖与穆瑞的支持者戈登·库明之间的争论甚至有书籍出版”[3]。由于缺乏史料,以往国内有关瞽叟通文的几项研究大多关注这种书写方式的研制过程及其对汉语盲文发展的积极意义,个别研究虽然涉及其逐渐显示出的“不足之处”,但也只是笼统地描述为“需要死记硬背”和“认读有困难”。[4]

《中国盲人》中记录了穆瑞、戈登·库明等人士宣传的瞽叟通文的一些特点及甘为霖对它的批评。为了进一步完善盲教育史研究,笔者获取了《中国盲人》影印本,对该书的内容进行梳理和分析,以说明叟通文在19世纪末期的发展和使用情况。

一、清末中国盲文系统的选择

穆瑞(W.H.Murray)亦称“穆威廉”(图 2)是苏格兰圣经会成员,1870年前后来到中国北方,最初的身份是一位传教士和《圣经》售卖者,致力于“尽全力在中国可及的范围内向人们传布圣经”[1](P26)。为了帮助盲人阅读基督教书籍,穆瑞在努力“同时掌握慕恩(Moon)浮雕文字符号系统和布莱尔盲文点字”后,“不断地在他自己的脑海中思考,是否有可能把其中的一个或另一个适用于令人费解的复杂汉语”。[1(P45)]

图2 穆瑞及妻子

从《中国盲人》中提供的资料可见,穆瑞来到北京以前,慕恩文字在中全国已经开展了实践方面的尝试,在慕恩学会(the Moon Society)1852和1853年的报告中就有如下记录:“一本使用慕恩文字和英文拼写法的中国方言书籍已经制版”“由威廉·慕恩(William moon,1814-1894)用欧洲正字法拼写宁波口语制作浮雕字母。”[P46]但是一般认为:“自从布莱尔盲文点字写开始使用,似乎隐约地出现了一种观念,即像慕恩文字这样的符号现在已经变得完全过时和无用了”[P46]。

布莱尔盲文点字由法国盲人路易·布莱尔(Louis Braille,1809-1852)于1825年发明,使用六个凸点的不同排列表示数字和26个罗马字母,1887年它被国际公认为正式盲文,因此在当时的中国盲教育中也较为流行,拼写时首先将汉字根据读音转译为罗马字母,再将罗马字母转译为布莱尔盲文点字。

穆瑞对布莱尔盲文点字表示反对,他认为:即使是中国的明眼人也不喜欢使用罗马字母,因为“他们习惯于用毛笔和墨汁书写”,而这并不适合书写罗马字母,并且“在中国人眼里,一个字母系统太具有外国的性质了,天生会对它产生反感”;[P73]由于中国地域辽阔、方言众多,汉语转译罗马字母的方法只能由某个方言区的读者阅读,这无疑增加了在各地印制不同方言版本宗教书籍的成本;此外,基于罗马字母的布莱尔盲文点字“忽略了存在于那些需要通过触觉来阅读的人之中的基本的条件差异”[1](P46),即它可能不太适合于那些手指粗糙的人(包括农民和其他劳动者)和不太聪明的老年人,而这类人群在中国拥有相当大的人口数量。

汉字也不胜任在传教领域的使用,它结构复杂、笔划众多,并且当时中国各地普遍落后,明眼人的文化程度极低,尤其是在人口中占有相当比例的妇女、农民、老年人受教育水平更不乐观,基本上不具备识字、写字能力。

排除了慕恩浮雕字母、布莱尔盲文点字、汉字及其他方法后,穆瑞在不需要改变中国人的毛笔书写习惯的基础上,发明了一套与众不同的非字母文字系统,即“瞽叟通文”(图3),或称“数字符号系统”“康熙盲字”“汉语非字母书写方式”等,它用408组符号代表408种汉语官话语音,使用者只需要记住这408组符号,就可以进行汉语官话的阅读和写作,这种版本的《圣经》仅有罗马字母版本《圣经》的大小和成本的三分之一,穆瑞及其支持者相信,这种方法“不久后必将取代其他所有字符……注定要垄断整个领域”[1](P53)。

图3 瞽叟通文和罗马字母版《主祷文》(The Lord's Prayer)[1](P89)及其译文

甘为霖对穆瑞及其支持者推广瞽叟通文、将瞽叟通文印刷的书籍“取代许多不同的由罗马字母印刷的版本”[1](P13)提出强烈抗议,认为穆瑞的言论是夸大的、误导性的,因为事实已经证明,罗马字母是“被广泛使用的、最适于转译汉语国语”的,它“用于拼写汉语中短的单音节词语是解决问题的一个出类拔萃的方法”[1](P13),这种方法可以使中国不至于像过去那样被西方基督文明所孤立,目前“数百万甚至更多的人”都是依靠“罗马字母的书籍来获取基督教知识”的[1](P15)。瞽叟通文却是一套完全不同于罗马字母的方法,它显得过于另类了,如果真的推广普及,对中国传统文化的伤害也将是致命的:“结果将是可以预见的,当人们发现他们不再需要那些老旧的、复杂的汉字,教育这些汉字的儒家学校将会荒废。因此,那些文化程度不高的异教徒教师将会消失,对儒家的崇拜将会减少。学校书籍和基督教宣传物将会立即使用新文字印刷并在整个国家通行。”[1](P73)

在实践层面上,甘为霖也否认瞽叟通文的可行性,因为它“还只不过处于试验阶段”[1](P15),北京的瞽叟通文馆“仍是它的唯一中心”[1](P54)。而在台南府、泉州府和广州等区域广泛分布的布道点里,教学采用的是布莱尔盲文点字[1](P7);在南京和汉口盲人学校里,使用的“声母和韵母法”也比瞽叟通文更具优势[1](P23)。

二、瞽叟通文的受益者

穆瑞对中国官话地区方言的语音进行了研究,发现“汉语中只有408种语音,而不是一般设想的超过4000个”,并且他相信,“整个中华帝国中众多的方言都是由相同数量的语音构成的”[1](Piv),因此不论何种方言,用408种符号和四种声调就足够“在中国教那些数以百万计的因为没有时间或机会去学习汉字而目不识丁的人,让他们能够在家里阅读上帝之道”[1](P68)。

官话是汉语诸方言中分布最广的一种,清末明初之际,中国除官话方言区外还包括吴方言、闽方言、客家方言、粤方言、海南方言五个区域。[5]清朝共设十八个省,由于瞽叟通文的普遍适用性,“某个版本的《圣经》用瞽叟通文印刷出来,在中国官话地区,也就是中国的18分之16,即9分之8的地区”可以通用[1](P23)。据穆瑞估计,当时在中国的上述地区“百分之95的皈依者都是完全的文盲”,受洗的成人、新入教者和普通听众的人数可能稳妥地估计为“客观的超过200000”[1](P84)。同时,中国上百万的学生使用瞽叟通文还可以进行速记,因而瞽叟通文的潜在受益者人数是相当可观的。

穆瑞设计了简洁的瞽叟通文训练课程,即针对“408个简单的句子,学生们需要把它们储存在自己的记忆里,把每个句子写一写再读一读,他就像整个过程中一个机械的链条,在很短的时间中,以每天二十个句子的速度”就可以完成学习[1](P11),根据这样的方法进行试验,中国“边远地区的明眼人,不论如何年老、多么无知,或者无法理解彼此之间不同的语言形式,可以在一周时间内,经由盲人教师的教学、使用盲人女工排版的瞽叟通文文章,学会如何阅读”[1](P9),甚至“最无知的农民使用这个系统可以在一到三个月时间中学会流利的阅读和写作”[1](P84)。

瞽叟通文为盲人提供凸字版本、为明眼人提供黑体印刷字,其易于掌握的特性使“盲人或许能够能通过教明眼人阅读获取经济收入”[1](P38),穆瑞计划“从中国的一端开始,到处创办盲人学校”,这些学校都传授瞽叟通文[1](P50)。首先将盲人文盲转变成为瞽叟通文的排版工人或教师,再“雇佣这些教师在两年的时间中将190000名明眼人文盲变成相当好的阅读和写作者”[1](P84),从而“在中国消灭基督徒文盲”并且教育学生通过一周的学习掌握速记方法,“让他们的笔记速度跟上(教师)报告的速度”。[1](P50)

上述观点遭到甘为霖的严厉批评,他指出:在中国,每一种方言的使用范围“显然是不可能说清的”[1](P6),除了北方的官话之外,还有很多“南方方言”,比如上海的、宁波的、温州的、台州的、福州的、厦门的、汕头的、客家的、广州的、海南的等等,它们的语法、词语和发音呈现出无穷无尽的多样性,穆瑞的系统只有408种语音符号,然而在上述许多方言中有超过700种语音,无论如何都不能用某一套符号来表示[1](P16)。穆瑞的瞽叟通文不仅难以在这些方言中应用,甚至“还没有准备好”在全部官话区适用,因为南部官话区的两大城市南京和武汉都对其表示了反对[1](P22)。因此,穆瑞称其数字符号能在五分之四的中国使用显得过于夸大了。教友的数量也并非200000之多,甘为霖查阅了相关的统计资料发现,“与我们教会相关的成人基督徒远未达到实际人数”,而且他们零散地分布在中国的广大地区,很难集中起来进行教学[1](P58)。

三、募集资金的必要性

足够的经费是保障穆瑞开展工作的一个基本条件。改造北京瞽叟通文馆的校舍、房屋,给穆瑞先生本人和其他工作人员发放薪水,支持“穆瑞先生在各个省之间游历”从而开展宣传工作的差旅费,支付印刷瞽叟通文版本书籍的成本等等,都“成为最难解决的问题”[1](P82)。这一切“完全依赖于金额非常不稳定的自愿捐款”[1](P19),而推动这些捐款的,正是那位“极其不知疲倦”的苏格兰女士戈登·库明对瞽叟通文“进行精彩的宣传”[1](P29)。

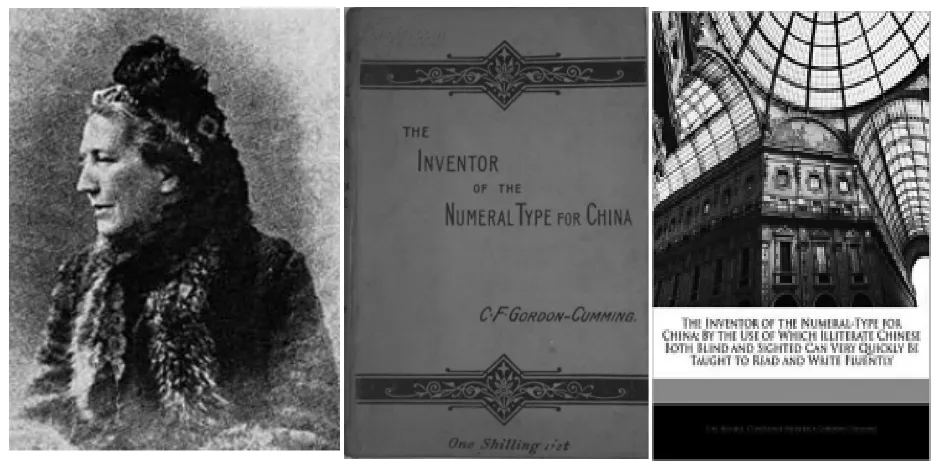

戈登·库明(C.F.Gordon-Cumming,1837-1924)是一位周游世界的游记作家和风景画家,她在1897年访问北京时“看到、听到穆瑞先生的第一批盲人学生借助盲文点字所代表的数字流利地读、写中国官话”[1](P44),从此深受感动,开始帮助穆瑞宣传瞽叟通文并筹集经费,截止1886年,她在游记《漂泊在中国》和150个报纸、期刊中介绍了瞽叟通文,并呼吁公众捐款支持这一方法。1899年,她又撰写《中国盲字的发明人》(The Inventor ofthe Numeral-type for China)详细介绍了瞽叟通文的使用方法,使瞽叟通文在国际上得到了广泛的宣传,这本书甚至在2010年仍再版发行(图4)。

图4 戈登·库明及《中国盲字的发明人》(1898和2010版)

穆瑞先生本人也对瞽叟通文的筹款工作进行了呼吁,他企盼:“有一些好的基督徒能够通过必要的途径,让大不列颠和海外圣经协会将出版任何只适用于一套方言的罗马字母版本《圣经》的经费,用于制作适用于整个帝国的瞽叟通文版本的《圣经》”[1](P55)。

甘为霖对此反驳说,戈登·库明和穆瑞的呼吁争取来了价值数千英镑的捐助,根据《中国盲人》的介绍,在1896年这一数额大约是“7903英镑”,再加上“利息收入1158英镑,建设基金497英镑,遗产31英镑,销售《为盲人工作》(Workforthe Blind)17 英镑”,总收入 9606 英镑,“相当于 90000 美元”[1](P80),而不是穆瑞及其支持者声称的“微薄的捐赠基金……目前每年只有140英镑的结余”[1](P19)。他认为,对戈登·库明来说,“在经费上争取维持教会得以运转的资金几乎是她的唯一目标”[1](P29),为了达到宣传、募捐的目的,戈登·库明的言辞具有明显的误导性,它的重点不在于介绍“盲人是否能够通过瞽叟通文的方法掌握阅读和书写”,而在于倾诉穆瑞及其支持者“顶着绝大多数教育专家发出的一致而谨慎的抗议,去推进一个教育全中国的系统”[1](P54),以博得更多人的关注。因此,人们对瞽叟通文的支持并非主要缘于其实用性,而是基于对“戈登·库明女士在这一方向上的不懈努力的尊重”,并不幸地“忽略了对中国语言问题的任何深思熟虑的、真正合适的解决方案”[1](P50)。

此外,甘为霖认为穆瑞及其支持者已获得的捐助金额已经超出了推广瞽叟通文工作所需的花费。如果根据穆瑞的介绍,“标注罗马字母的书籍增加了大量的印刷成本”[1](P13),但是瞽叟通文版本的“《圣经》仅有罗马字母版本《圣经》的大小和成本的三分之一”[1](P23)。那么,排版一个可以印刷500份瞽叟通文《新约》的成本将会是150英镑,这样算来,“8000英镑应当足够排版50个可以印刷500份中文罗马字母版的《新约》”,足够满足中国很多方言区的使用,这一金额却“仍然远远低于戈登·库明女士从公众或私人呼吁中获得的用于在中国出版瞽叟通文书籍的经费”[1](P81)。在《中国盲人》的最后一章中,甘为霖对戈登·库明女士是否会“同意将捐助基金移作他用”[[1](P83)提出了怀疑。

四、结语

通过对《中国盲人》的阅读和分析,可将穆瑞及其支持者对瞽叟通文特点的阐述归纳为:

1.是根据中国官话方言中408种语音设计的符号系统,在中国官话地区普遍适用;

2.黑体印刷版或手写体可用于教育中国明眼人文盲的学习阅读和写作、可以被广大学生用于速记,其凸字版本可供中国的盲人使用,受益人群相当可观;

3.书籍的大小和印刷成本是惯常使用的罗马字母版本书籍的三分之一;

4.设计简洁,非常易于掌握,学习所需的时间很短;

5.教学中首先教盲人掌握这种方法,然后让盲人担任明眼人的老师和书籍排版工人,有利于支持盲人就业;

6.将取代中国通行的其他文字系统,实现向中国人传布基督教义的目标。

由于这种方法适合盲人、老人使用,因此与以往个别研究中使用的“瞽手通文”的称呼相比,本研究认为使用的“瞽叟通文”的称呼更位贴切。作为一种革命性的文字系统,瞽叟通文在推广过程中不可避免地遇到了较大的阻力,借助穆瑞及其支持者——特别是戈登·库明女士——的广泛宣传,瞽叟通文在国际上产生了一定的影响,社会各界为瞽叟通文的发展提供了积极而慷慨的支持。

但是根据甘为霖提出的批评,瞽叟通文在宣传过程中可能在某种程度上夸大了其受益群体的范围、简洁性和学习所需的时间、印刷尺寸和成本等优势,其推广普及还可能有颠覆中国传统文化的风险。20世纪以后的中国盲人教育实践也表明,瞽叟通文并未实现在中国官话区的明眼人中普及的目标,甚至没有得到各地盲人教育机构的支持。穆瑞及其支持者对瞽叟通文的夸大宣传也影响到我国目前的盲文研究,例如,有研究者相信瞽叟通文“是我国最早的盲文”[6]、“首开汉语盲文先河”[7],但是实际上,《中国盲人》中也涉及了这一问题的讨论,根据甘为霖介绍的资料,早在1852年前后慕恩盲字就已经通过罗马字母转译汉语语音的方式在中国使用了。

《中国盲人》中记载的甘为霖与威廉·穆瑞、戈登·库明围绕瞽叟通文的争论,是中国台湾与大陆盲人教育思想的一次早期交流和碰撞,双方的意见分歧在一定程度上奠定了中国台湾与大陆盲字逐渐产生分化的历史基础。虽然如此,瞽叟通文是一套专门为汉语设计的、不以罗马字母为基础的、明显区别于其他方法的盲文系统,反映了清末时期全中国范围内统一盲字、甚至统一语言文字的思想,是中国盲文发展历史中的一次重要尝试,是中国文字发展历史上的一次大胆创新,对中国语言文字的发展提供了珍贵的参考资料。威廉·穆瑞主张的普及盲人教育,盲字的明盲通用性、全国通用性,以及支持盲人做教师的观点,对今天的盲人教育来说仍有启发意义。

由于本研究旨在介绍《中国盲人》的主要内容,对有关瞽叟通文的其他史料研究不足。翻译和分析《中国盲字的发明人》等著作中的有关内容,阐述瞽叟通文的具体使用方法,并进一步收集史料探究瞽叟通文的实际应用情况和国际社会对瞽叟通文的研究、评论情况,可以作为瞽叟通文研究未来的努力方向。

[1]William Campbell.The Blindin China:A Criticism of Miss C.F.Gordon-Cumming’s Advocacy of the Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese[M].Shanghai:Kelly&Walsh,1897:5-84.

[2]潘稀祺.台湾盲人照护先驱——甘为霖博士[EB/OL].信望爱全球资讯网,http://www.fhl.net/gb/ccmm/ccmm44.html,2007-10-07.

[3]宫宏宇.基督教传教士与晚清中国的盲人音乐教育[J].中央音乐学院学报,2012(1):104-110.

[4]郭卫东.基督教新教传教士与中国盲文体系的演进[J].近代史研究,2006(2):110-124.

[5]李荣.官话方言的分区[J].方言,1985(1):2-5.

[6]叶秀荣.盲文的来历[N].中国档案报,2005-08-19(005).

[7]钟经华,肖航,韩萍,等.汉语盲文的升级之路[J].中国特殊教育,2014(10):46-50.

Characteristics and Controversy of Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese:A Brief Account of The Blind in China

Gao Yuxiang1Yuan Dong2

(1 Urumqi School for the Deaf,Urumqi 830026;2.Ningbo School for Special Education,Ningbo 315012)

In order to better understand the development and usage of Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese at the end of the 19th century,this research analyzed The Blind in China and found that,three main issues argued with Mr.Campbell and Mr.Murry were(1)which writing system should be chosen for the blind in china,(2)how many people would be benefit from this method,(3)is it necessary to continue to raise money.From these issues we can see Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese that,the extent of the benefit group,the time required for learning,the size and cost of printing may exaggerated to some extent.

writing system for the blind;Murry Non-Alphabetic Method of Writing Chinese,blind in China

G761

A

2095-0438(2018)01-0079-05

2017-07-15

高宇翔(1989-),男,乌鲁木齐市聋人学校一级教师,硕士,研究方向:特教史、手语、聋教育。

[责任编辑 杨贺]