新型潜艇逃生舱概念设计

2018-01-10,

,

(海军工程大学 舰船工程系, 武汉 430033)

新型潜艇逃生舱概念设计

焦玉超,肖昌润

(海军工程大学 舰船工程系, 武汉 430033)

对设计的新型逃生舱选型进行论证,针对新型逃生舱外形特点,对其装艇位置进行选择。同时设计新型逃生舱离艇发射装置。基于总体适配性、尺寸要素及设计指标要求,确定新型逃生舱的各系统构成,根据各系统构成尺寸的大小及其布置地位进行总布置设计。

新型逃生舱;装艇方案;概念设计

目前已服役的逃生舱普遍存在救援人数少,释放离艇易受到失事潜艇状态影响等缺点,给潜艇救援带来诸多困扰,且在保证艇员安全性上存在不足[1]。为此设计一种新型潜艇逃生舱,选取球柱结合式的耐压壳,并对内部设备进行合理布置,有效增大逃生舱内部容积,允许逃生舱容纳更多艇员,使全员逃生或大部分艇员逃生成为可能。此外针对逃生舱设计一种新型离艇释放装置,使逃生舱离艇过程安全可靠,降低因潜艇受损造成逃生舱无法离艇的几率。

1 逃生舱选型

目前,包含逃生舱及载人潜器在内的深潜装备结构形式主要包含球形、圆柱形、椭球形及球柱组合等形式,而最主要的是球形、圆柱形,或者其组合形式。3种最常用的结构形式对比见表1。

球形表现最好,且具有最佳的质量-排水量比,但球形结构内部空间利用率较低且不便于内部舱室布置,所以球形结构形式适合作为大深度载人潜水器的耐压壳形式。而圆柱形相较于球形具备内部空间利用率高、内部舱室容易布置的优点,但是结构稳定性相对较低,所以圆柱形结构形式为提升逃生舱救援人数提供了可能,但同时要解决强度及稳定性的问题[3]。国外装备的逃生舱结构形式及一些基本性能对比见表2。

目前,国外已知的潜艇逃生舱均采用球形结构形式,这显示出球形耐压壳具有很好的应用成熟度。但潜艇逃生舱属于一次性救援设备,一旦释放离艇就无法再次返回进行救援,这就对逃生舱的单次最大救援人数提出了更高要求。当前各主要潜艇大国所装备的潜艇艇员均多于100人,而上述救援能力最大的德国209级救生球的救援人数仅为40人,这就意味着只有少部分人能进入逃生舱,这显然不符合全员或大部分艇员逃生的需求。而如果继续加大球形逃生舱内径,将会对潜艇结构产生较大影响,因此,球形逃生舱救援能力提升的空间极为有限。为解决上述问题,美国提出了一种新型逃生舱概念,如图1所示。

表1 不同型式耐压壳对比[2]

表2 国外逃生舱的结构型式及基本性能

图1 美国新型脱险舱概念示意

该型逃生舱采用圆柱与球相结合的结构形式,其直径为3.2 m,最大装载人数为85人。相比于现有球形逃生舱,其装载人数大为提升,基本满足大部分艇员的逃生需求。

本文提出的新型逃生舱的概念以提升逃生舱救援能力为首要目标,因此借鉴美国新概念逃生舱,采用圆柱与球体相结合的结构形式。这样的结构形式虽然会带来强度及稳定性上的不足,但可以通过合理的结构布置进行解决,而装载能力的大大提升是设计的重点。新型逃生舱示意于图2。

图2 新型逃生舱示意

2 逃生舱离艇释放及装艇位置方案

2.1 离艇释放方案

新型逃生舱由于采用圆柱与球体相结合的结构形式,且结构体积增大,无法借鉴目前较为成熟的逃生舱装艇方案。需要对逃生舱的装艇方案进行重新设计。

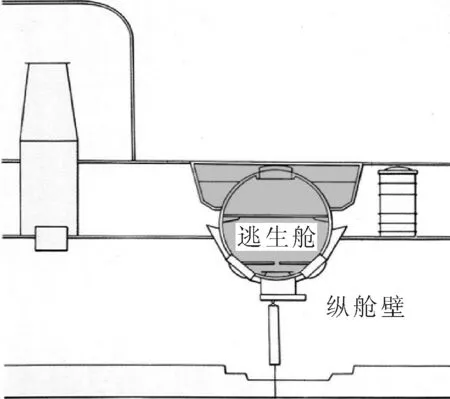

基于新型逃生舱的结构形式,参考潜艇弹道导弹装艇及发射方式,提出将逃生舱放置于导弹发射筒内并竖直弹射释放离艇的方案[4]。如图3所示,对导弹发射筒重新进行设计使其同时具备释放逃生舱的能力。由于逃生舱竖直释放,且自身无动力,为保持逃生舱上浮过程中姿态稳定,要尽量降低逃生舱重心,使其具备较大的初稳心高,这样能保证逃生舱具备较好的水下稳性。因为逃生舱结构尺度较长,并且难以预测潜艇发生事故时的姿态,因此重心较低的逃生舱如果仅依靠自身浮力释放离艇,就很可能导致卡在发射筒中。为解决释放过程中可能出现的卡顿问题,在进行发射筒设计时,在底部安装高压气囊,发射瞬间高压气囊迅速充入高压气体而膨胀,逃生舱则利用气囊的膨胀完成释放离艇。

图3 逃生舱释放装置概念示意

2.2 装艇位置方案

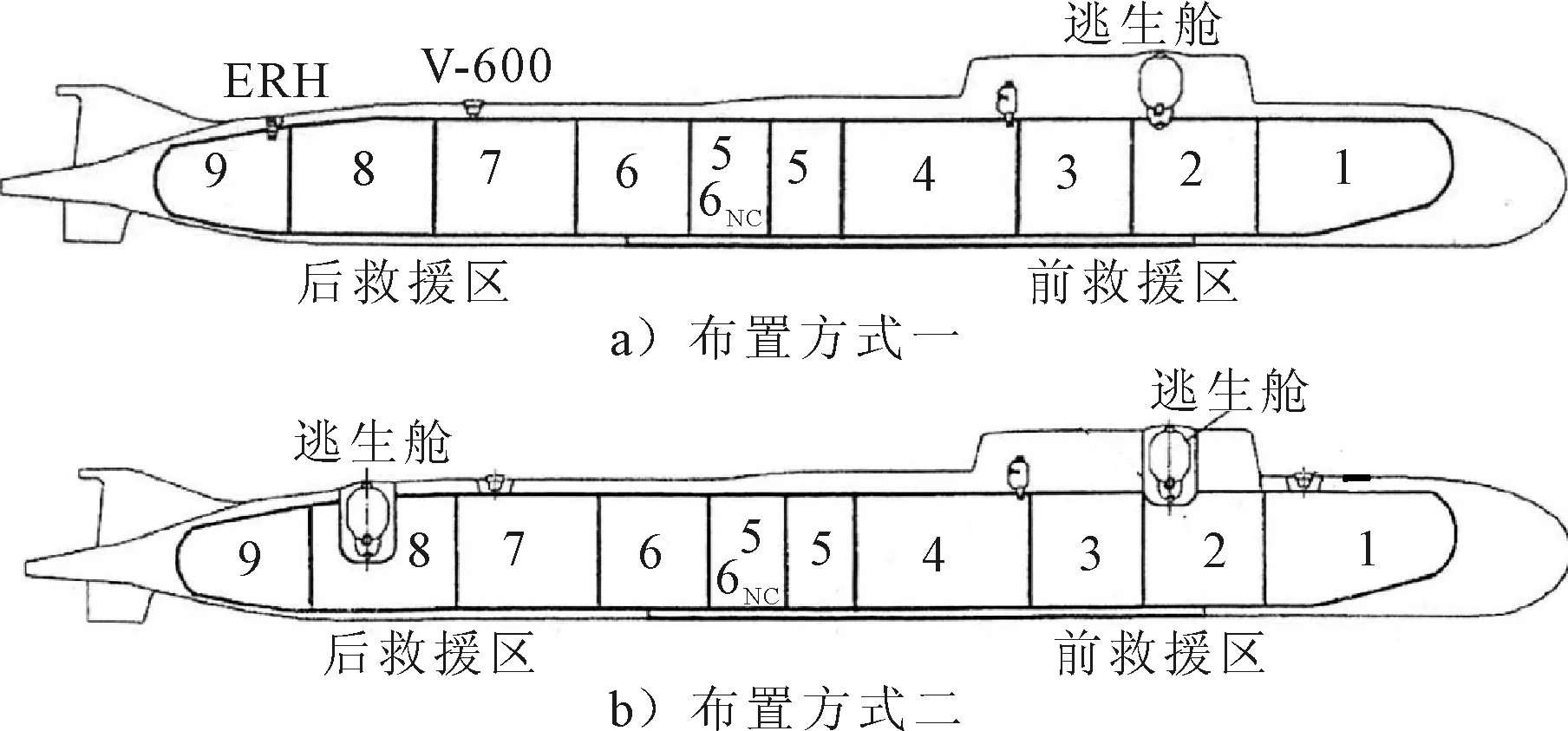

逃生舱的装艇位置必须考虑发生事故时艇员的通达性,同时潜艇舱壁的设置也将对其位置产生影响,因此提高艇员生存率会加大逃生舱布置难度。俄罗斯奥斯卡级潜艇的逃生舱布置就是一个典型的例子。如图4,只有舱室2中的幸存者才能确保进入逃生舱内,“库尔斯克”号发生的事故证明上述逃生舱布置存在致命缺陷。此外,由于与鱼雷爆炸点非常接近,造成了逃生舱的结构破坏并有大量海水涌入其内部。为提高逃生舱的生存力及可通达性,俄罗斯学者在2002年的国际造船业会议上提出了改进系统。将潜艇分成2块救援区域,每块救援区装备1个逃生舱,且每个逃生舱由1个防爆密封胶囊进行保护,防止潜艇故障对其产生破坏。虽然这项改进提高了逃生舱的生存力及可通达性,但仍然无法满足所有艇员均能顺利抵达的要求,因此,如果潜艇包含3个或以上的舱室,就应该在每个舱室中布置可通往逃生舱的硬结构通道。

图4 俄罗斯奥斯卡级潜艇逃生舱布置示意

如果潜艇仅有2个或3个舱室,逃生舱的布置相对较为容易。为确保通达性,可将逃生舱直接布置在舱壁上,这样被舱壁隔开的相邻舱室的艇员均可顺利进入逃生舱,印度海军209/1500型潜艇就采用上述布置方式。如图5。

图5 印度海军209/1500型潜艇逃生舱布置示意

通过借鉴现有逃生舱的布置原则及布置位置,提出新型逃生舱布置方案,主要分为2种布置方式:①将多功能发射筒布置于舱壁处,这样可保证紧急情况下艇员顺利到达逃生舱,但这样会破坏舱壁结构连续性,造成强度下降;②将多功能发射筒布置于导弹发射舱内,与弹道导弹并排布置,这样布置可以最大限度地降低对潜艇内部结构造成的影响,基本不用对潜艇原有布置进行改动。同样,这种布置将会降低艇员的可通达性,需要在潜艇中布置硬通道供艇员在紧急情况下前往逃生舱。该通道平时处于关闭状态,只在紧急情况下开启。图6是2种布置方式。图中黑色部分为多功能发射筒位置及通道[5]。

图6 新型逃生舱装艇位置示意

3 逃生舱总布置

3.1 舱门及舱壁

为使逃生舱内部空间最大,在进行外形设计时,尽量延长圆柱型壳体的长度。考虑逃生舱运动姿态,将加强筋布置在艇体内侧。为保证上浮过程中足够的稳性,在逃生舱底部端头内布置固定压载,降低逃生舱重心,提高橫稳心半径[6]。

逃生舱设置2道舱门,分别为艇员入舱舱门及出舱舱门。入舱舱门布置在圆柱壳体上,同时要尽量靠上,因为在潜艇发生事故时,可能有大量海水涌入潜艇内部,加大入舱舱门高度可有效避免海水涌入逃生舱内。此外,由于逃生舱安放在多功能发射管中,因此该舱门开启方向为向内开启,以避免舱门与发射管壁发生碰撞。出舱舱门布置在逃生舱顶部端头处,舱门布置位置见图7。

图7 逃生舱舱门位置示意

逃生舱在圆柱型壳体与顶部端头相接处布置一道舱壁。这道舱壁包含3种功能:①可以在艇员及海水之间提供密闭屏障。艇员逃生过程中,不允许大量海水涌入逃生舱内。舱壁上布置一道内舱门,如果内舱门处于关闭状态,无论顶部舱门处于开启或是关闭状态,艇员所处空间内都不会进入海水,这样会降低逃生舱进水风险。②如果舱壁强度足够抵抗高压差,逃生舱可作为双压差减压舱。这种布置可使全部艇员在逃生舱内进行减压治疗。如果出现受伤艇员较多的情况,可将受伤艇员先转移到外舱进行简单治疗,并能在救援力量到达之后第一时间将受伤艇员转移。③布置舱壁可有效减少承压壳体长度,这样可以减小舱内骨材尺寸[7]。

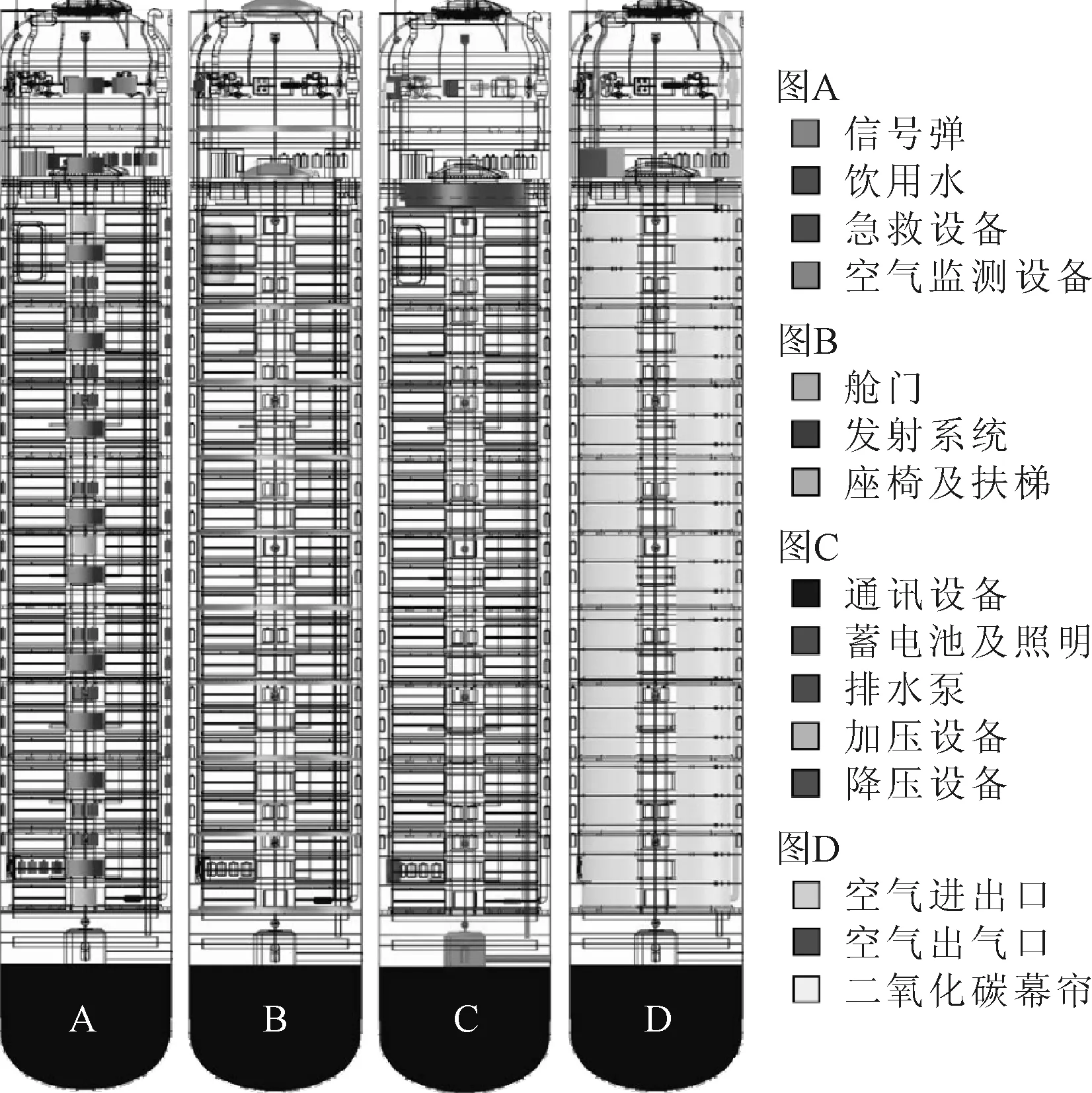

3.2 外控制舱

逃生舱设计过程中,将所有控制仪器布置在外控制舱,这样的布置方便高级军官对逃生舱进行整体控制。外控制舱可以容纳一排座椅,这样可以保证6名高级军官同时拥有逃生舱控制权。座椅下布置信号弹、急救箱、淡水、干粮、通风泵及毛毯。在舱壁加强材之间布置液氧罐、空气监测仪、通信系统、多功能发射管控制面板、脱水、通风及照明系统控制面板,同时还布置通风和减压阀、深度压力仪和系统控制面板。唯一不布置在外控制舱的设备是排水系统隔离控制阀。在外控制舱与内舱之间布置电话通信装置,方便外舱艇员与内舱艇员进行通信。外控制舱布置见图8。

图8 逃生舱舱门位置示意

3.3 内艇员座舱

内舱中布置艇员座椅、潜艇逃生门、蓄电池、排风扇、脱水泵。此前所述逃生舱入口舱门布置在圆柱壳体上部,这种布置方式使舱门接近控制舱并处于舱内高级军官的视野之中,有利于逃生舱的整体控制[8]。鉴于逃生舱布置于多功能发射筒中,要求该舱门必须向内开启,因此在逃生舱内部需为舱门正常开启关闭预留足够空间。此外,纵舱壁下方布置电气设备(通讯导航设备、蓄电池、排风扇)。这些设备要紧贴纵舱壁布置以保证在逃生舱大量进水的情况下不被海水浸没。

艇员座椅沿圆柱型耐压壳至上而下圆环形布置,每层座椅间距1 m,座椅间布置1架扶梯,一直延伸到最底层座椅,可以使艇员迅速进入指定座椅,本逃生舱座椅每层容纳8人,外控制舱容纳6人,共容纳70人。由于每层座椅间距为1 m,艇员完全坐入座椅中头部可能无法完全伸展,而上层艇员腿部及脚会伸向下层艇员的头部,可能会对下层艇员造成伤害,所以每层座椅下面安装栏杆及可保护下层艇员头部又可为上层艇员腿部及脚提供支撑,减缓疲劳[9],见图9。

图9 座椅布置示意

同外控制舱一样,内舱有效载荷也布置在紧贴外舱壁处,包含空气监测设备、饮用水、急救设备、毛毯及二氧化碳幕帘。此外除贴近纵舱壁处的电子设备外,内舱还需布置手持电话与控制舱进行通讯。在内舱底部布置抽水泵用于排水作业。而内舱人员除靠近外控制舱的艇员参与逃生舱操作之外,其他层艇员均不参与逃生舱任何操作[10]。内舱具体布置如图10。

图10 逃生舱内舱布置示意

4 结论

参考现有的逃生舱构型,并针对现有逃生舱普遍存在的救援人数少,离艇释放过程可靠性差等缺陷提出一种新型潜艇逃生舱概念。新型逃生舱采用球柱结合式耐压壳结构,大大提高了舱内容积,将最大救援人数提高至70人,远大于现有逃生舱救援人数。为适应新型逃生舱外型特点,提出将逃生舱放置于导弹发射筒内并竖直弹射释放离艇的方案,可提高逃生舱离艇释放过程中的可靠性,并降低因潜艇结构破坏造成无法离艇的机率。对逃生舱进行合理布置,提出内外舱的布置概念,有利于逃生舱功能的多样化且可有效提高艇员生存率。

[1] 张志明,薛晶.国外援潜救生系统现状及发展趋势[J].船舶,2005(3):5-7.

[2] 李子凡.1 500 m水深载人潜水器总体设计[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2014.

[3] 张铁栋.潜水器设计原理.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2010.

[4] STERNER G. Cold war submarines: the design and construction of U.S. and soviet submarines (book)[M]. U.s.Naval institute proceedings,2004.

[5] LAPENNA J J. Surfacing rescue container concept design for trident submarines: rethinking submarine search and rescue[J]. Naval engineers journal,2010,122(1):93-109.

[6] 刘明静.集体逃生舱总体性能研究[D].武汉:武汉理工大学,2006.

[7] 曲文新.载人潜水器耐压壳结构设计与分析[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013.

[8] 王燕.潜艇结构的优化设计方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2010.

[9] 黄浩才.集体逃生舱总体结构形式研究[D].武汉:武汉理工大学,2006.

[10] 余小平.逃生舱装艇技术的研究[D].武汉:武汉理工大学,2006.

Concept Design of New Type of Escape Capsule of Submarine

JIAOYu-chao,XIAOChang-run

(Dept. of Ship Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China)

A new kind of escape capsule was designed for nuclear-powered submarine. According to the shape, the installation location on the submarine was chosen. A new launcher for launching the escape capsule was developed. Based on the overall compatibility, size factor and design requirements, the composition of escape capsule system was determined, as well as the overall arrangement based on size of each dimension and position.

new type of escape capsule; installation scheme; concept design

U662

A

1671-7953(2017)06-0112-05

10.3963/j.issn.1671-7953.2017.06.026

2017-01-08

2017-02-16

焦玉超(1992—),女,硕士生

研究方向:舰船流体动力性能