灌木枝系结构与积沙效能野外观测

2018-01-09高兴天刘虎俊袁宏波郭春秀刘淑娟王多泽万翔刘开琳李菁菁

高兴天,刘虎俊,,袁宏波,郭春秀,刘淑娟,王多泽,万翔,刘开琳,李菁菁

(1.甘肃农业大学,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃省治沙研究所,甘肃 兰州 730070)

建植灌木林防风固沙是应用广泛且效能较高的风沙灾害防治方法[1],但是确定覆盖度约束的植被结构与防护林固沙效应研究还在完善。综合考虑灌木形状及其枝系结构以及防风固沙效能,仍是学术界面临的难点问题之一[2-4]。研究不同植物构型的固沙效能将为防风固沙的植物选择提供依据。在干旱区,由于水资源限制,治沙主要应用沙障为主的工程措施。而广泛应用的防风固沙工程材料主要还是芦苇、麦草和黏土等[4-6]。虽然已有塑料、尼龙和高分子化合物等材料应用于防风固沙,但因成本相对较高等问题使得大面积应用受限[7,8]。如何在干旱区的水资源所能承载植被密度条件下选择拥有高效防风固沙结构的灌木,在有限植被密度条件下通过应用高防风固沙效能灌木和调整防护林结构,以提高植物防风治沙效能,对于区域风沙危害防治具有现实意义。虽然植物治沙机理、灌木林空间结构与风沙流关系有不少观测研究,但这些研究大多是以植被覆盖度为指标[9-17],观测分析植物防风固沙效能。研究治沙机理研究更多的是风洞模拟研究结论[18-23],灌木构型的研究更多的是探讨不同构型特征的沙生植物对环境的适应对策[17],也研究了沙生灌木空间结构的防风作用[22,23]。我们观测了油蒿(Artemisiaordosica)、沙蒿(A.desertorum)、梭梭(Haloxylonammodendron)、花棒(Hedysarumscoparium)、白刺(Nitrariatangutorum)、红砂(Reaumuriasoongorica)和沙拐枣(Calligonummongolicum)单株植物积沙体积,并与仿真灌木积沙效能进行比较,以探索灌木构型与防风固沙功能关系,寻求高效仿真灌木结构参数,探讨灌木构型影响风沙运动机制,为风沙危害防治、防风固沙林设计与理论研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 观测灌木 油蒿、沙蒿、梭梭、花棒、白刺、红砂和沙拐枣。在上述灌木有叶期(5月)调查测定7种灌木构型参数,观测植株数量3~5株,观测对象高度皆小于1.0 m,株型相对整齐,受周围树木影响较小。

1.1.2 仿真灌木 参试的仿真灌木有两种构型,地上部分高50 cm,以高分子聚合材料,添加抗老化剂加工而成,其结构已有详细描述[19]。其冠形为半球体,这样可以按圆形来计算仿真灌木的冠幅覆盖度和投影面积等。参试的仿真灌木有两种,无叶仿真灌木为无主干丛形,地上部分高40 cm,分为三级枝序,第三级枝全部集中到一起,凝结于根部,内有钢丝;三级枝有20枝,长度为40 cm,二级枝长度为15 cm,枝的直径为1~2mm。一级枝长5 cm;每枝三级枝上有3枝二级枝,每枝二级枝上有9枝一级枝,形成无主干,三级枝系的仿真灌木。有叶仿真灌木只分成二级枝序,二级枝有20枝,包裹的钢丝,二级枝做成披针叶形,每片叶等长和等宽,长7 cm,叶充当一级枝,形成无主干的仿真灌木。仿真灌木的整个植株和枝系能够按设计开合、挺立,并具有韧性,在风吹过后仍能够保持原型。

1.2 试验设计

1.2.1 试验区 野外观测场在“甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站”的流动沙丘和半固定沙丘上(38°37′44″ N,102°55′10″ E)。试验区概况可见参考文献[18]。仿真灌木固沙效能试验布设在一个比较大的固定和半固定沙丘链上,沙丘高3~5 m,总宽约300 m,沙丘迎风坡中部坡度约13°。

1.2.2 风蚀和风积量测定:包括风积厚度(单位:m)、风积的面积(单位:m2)和体积(单位:m3)。在单株灌木8个方向布设风蚀杆,测定灌木不同方向的风蚀杆埋深变化值判断灌木周围的积沙形态和数量。布设固定风蚀杆方法与位置如下:风蚀杆长30 cm,埋入沙内20 cm,外露10 cm。风蚀杆在距植物体中心10 cm开始设置,杆间距10 cm。每种灌木分布设3~5株进行重复对照观测,确定风蚀或积沙形态变化。

1.3 分析指标计算方法

通过计算灌木分枝率,比较其构型异同。灌木枝的分枝率可以表示分枝能力和各级枝间的数量配置状况,是植物枝系构件研究的重要指标。枝序按Strahler方法确定[19],由灌木冠层外向内确定枝序,外层的第1小枝为第1级,2个第1级相遇为第2级,2个第2级相遇后则为第3级,依此类推。分枝率分为总体分枝率(Overall bifurcation ratio,OBR)和逐步分枝率(stepwise bifurcation ratio,SBR)。

式中:OBR为总体分枝率,SBR为逐步分枝率,Nt=∑Ni,为所有枝的总数;Ns为最高级枝条数;N1为第一级的枝条数;Ni和Ni+1是第i和第i+1级枝条总数。

2 结果分析

2.1 总体分枝率与积沙量

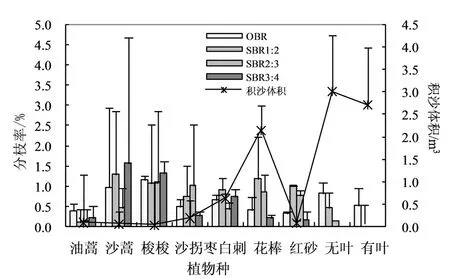

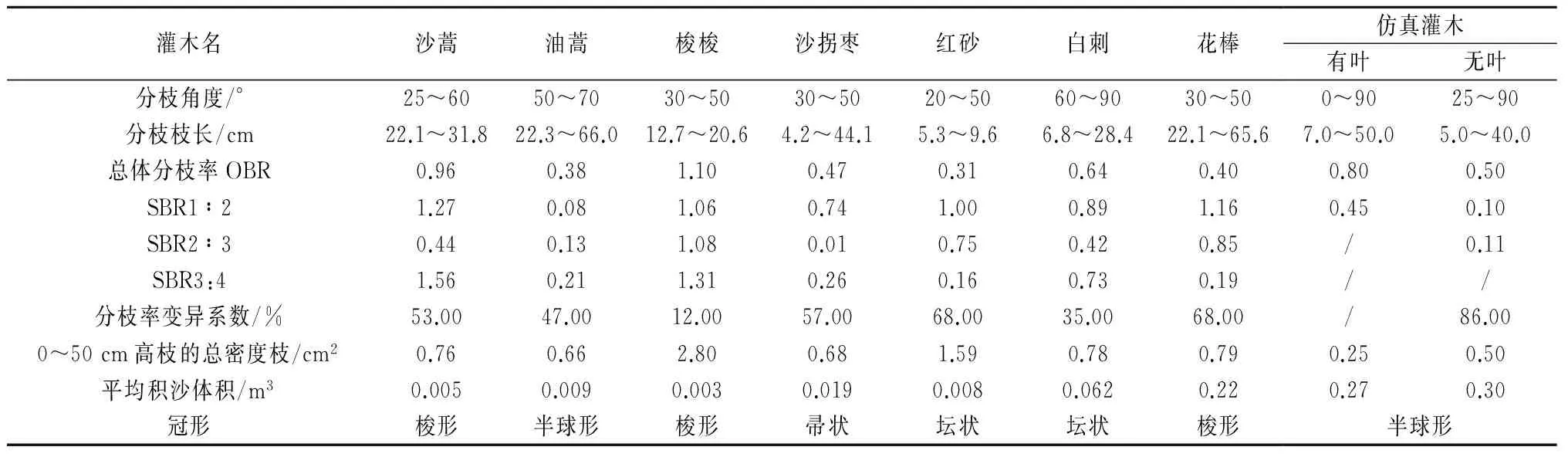

比较同是梭形的沙蒿、梭梭和花棒,梭梭的总体分枝率是花棒的2.4倍,梭梭的平均总枝数是花棒的36.0%,但花棒的积沙总量是梭梭的71.2倍,总枝条数相对较多,积沙量较大(图1,表1)。红砂的总体分枝率是白刺的1/3,分枝数是白刺和花棒25%左右,但红砂与白刺的积沙量相差7倍。油蒿和沙蒿的总体分枝率相差近3倍,而其积沙量也正好相差近3倍(图1)。梭梭和沙拐枣比较,总体分枝率相差2.4倍,而沙拐枣的积沙量约为梭梭的6倍。虽然不同形状的灌木总体分枝率变化与积沙量不是成比例,但从7种灌木积沙量的总体趋势分析,积沙量与其总体分枝率成反比。这种变化反映了积沙量不仅受枝条总数作用,也受树冠最外层和最里层枝数影响。从灌木外形分析,半球形灌木积沙能力较强(表1)。

图1 7种灌木和2种仿真灌木分枝率变化与其积沙量关系

比较形状相同而总体分枝率和枝条密度不同的无叶仿真灌木和有叶仿真灌木积沙量,有叶仿真灌木和无叶仿真灌木的总体分枝率相差62.5%,而有叶仿真灌木的枝条密度是无叶仿真灌木的1倍,但其积沙量只是无叶仿真灌木的90%。球形灌木的枝密度小于50%,积沙量相对较大。比较梭形的沙蒿、梭梭和花棒,花棒的枝密度是沙蒿的1.04倍,但花棒的积沙量是沙蒿的44倍。红砂的枝密度是白刺的2.04倍,但其积沙量只是白刺的3.6%。这说明灌木积沙量受枝条密度影响,密度较大并不有利于积沙,积沙量的多少更受枝系结构影响。

2.2 灌木逐步分枝率与积沙量

油蒿比沙蒿有更强的积沙能力,油蒿的逐步分枝率比沙蒿的小,其冠层内部枝条密度较大,无叶仿真灌木结构与其一致(表1)。沙篙的二级分枝数量相对其他各级枝数较少,形成中间较密而内外较疏的树冠,这种结构树冠的植物还有沙拐枣和白刺,其中沙篙积沙量相对较少,白刺和沙拐枣与相同形状的灌木比较,其积沙量较大。白刺的三级枝的数量约为二级枝数量的2倍多,三级枝数量又是四级枝数量的72%,积沙量最大。梭梭的各级分枝数比较均匀,是7种灌木中各级分枝数变化最小的灌木(变异系数为12%),分枝数是由树冠内向外增加,是一种较均匀的树冠。沙拐枣与梭梭相比较,逐步分枝率较小,SBR2∶3最小,相对积沙量较大。红砂与花棒都是冠层枝由外向内逐渐增大,但花棒积沙量是红砂的27.5倍,这与花棒高度相关。高度相近的红砂与油篙比较,红砂的一级和二级枝数量相等,最外层枝相对较多,但内层枝与外层枝相差6.25倍。在观测的7种灌木中,花棒的积沙量最大,其冠层枝数由内向外,分枝数量逐步减少,也是一种内密外疏型构型。虽然分枝率的变化与积沙量不是成比例变化,但从7种灌木积沙量的总体趋势分析,内密外疏型灌木的积沙量较大。在观测植物中,白刺的积沙量较大,不仅与其枝系结构有关,也与它的叶相对较多有关。有叶仿真灌木枝序只有两级,但其总体分枝率较大,增大了积沙能力。

表1 天然灌木与仿真灌木的枝系构型参数与积沙量比较结果

3 讨论

3.1 植物形状影响其积沙效果

植物的平均高度、平均冠幅、植株密度与植株体积等影响沙丘大小形态[15,16]。沙丘高度与植物的平均高度正相关,沙丘长宽与植物的平均长宽正相关,沙丘体积与植株体积的相关性较高,可以用积沙体积来衡量植物单株及群落的阻沙能力[4]。比较沙蒿、油蒿、红砂、梭梭、沙拐枣、花棒和白刺7种灌木以及2种仿真灌木的积沙量,半球形的仿真灌木积沙量最大。植物形态与其阻沙能力关系密切,半球体冠形的植物比锥体冠形及梭形冠形的植物能截留更多的沙物质[24]。我们的观测结果与此结论相同,相同体积的几何体,球体的表面积最大,因而接触的风沙量较大,沉积较多的沙量。

3.2 植物枝的空间密度影响其积沙

两种仿真灌木的枝条平均密度较小,但是其积沙量较大,这说明灌木积沙量受枝条密度影响[13,16],更受枝系结构影响[17]。除梭梭外,6种灌木和仿真灌木的总体分枝率都小于1,从总体分枝率比较来说灌木的枝条分布都是外疏内密。所观测7种灌木的总体分枝率由小至大的排序为:梭梭>沙蒿>有叶仿真植物>白刺>无叶仿真植物>沙拐枣>花棒>油蒿>红砂。积沙量则是无叶仿真植物>有叶仿真植物>花棒>白刺>沙拐枣>油蒿>红砂>沙蒿>梭梭,积沙量与总体分枝率不成比例。相同形状灌木积沙量与其总体分枝率成反比,但统计分析结果差异不显著(P>0.05)。

3.3 植物枝的空间结构影响其积沙

相同形状的灌木,梭形灌木,内密外疏枝系结构的积沙量较大,半球体灌木的内密结构的积沙量较大,坛状灌木则是内外疏而中间密的枝系结构,积沙量较大。7种灌木中,分枝率差异性最大表现在3级和4级枝的数量,1级和2级枝的逐步分枝率的变异系数为54.56%,2级和3级的逐步分枝率的变异系数为63.20%,而3级和4级变异系数为92.91%。积沙量较大的花棒和无叶仿真灌木的分枝率变异系数也较大。说明灌木复杂程度决定其防风阻沙能力大小。这与国内外大多研究结果相一致[10,14,15]。白刺的积沙量较大,不仅与其枝系结构有关,也与它的叶相对较多有关。有叶仿真灌木枝序只有两级,但其总体分枝率较大,增大了积沙能力。有叶仿真灌木与无叶仿真灌木积沙数量差异受其枝系结构影响,有叶仿真灌木只有两级枝,在植株体内积沙较少形成漏斗形积沙体,而且积沙率小于无叶仿真灌木。这也证明了唐艳等提出的冠层形态、茎枝和叶片的形态特征因素导致不同植物类型阻沙能力的差异。

4 结论

4.1 比较沙蒿、油蒿、红砂、梭梭、沙拐枣、花棒和白刺7种灌木以及2种仿真灌木的积沙量,半球形的仿真灌木和油蒿的相对积沙量较大。

4.2 灌木积沙量与其总体分枝率成反比,但不同形状的灌木积沙量取决于枝系结构。积沙量较大的梭形和半球体灌木是内密外疏,而坛状灌木的内外疏而中间密的积沙量较大。

4.3 灌木积沙量与枝系结构复杂程度有密切联系,且随着总体分枝率和逐步分枝率变异系数增大而增大。

[1] 张奎壁,邹受益.治沙原理与技术[M].北京:中国林业出版社,1989:1-83

[2] 王涛.走向世界的中国沙漠化防治的研究与实践[J].中国沙漠,2001,21(1):1-3

[3] 董治宝.中国沙漠研究与治理50年[M].北京:海洋出版社,2005:87-105

[4] 董治宝,王涛,屈建军.100 a来沙漠科学的发展[J].中国沙漠,2003,23(1):1-9

[5] 吴正.风沙地貌与治沙工程学[M].北京:科学出版社,2009:91-153

[6] 常兆丰,刘虎俊.综合治沙的实践及其讨论[J].防护林科技,1998(4):32-34

[7] 马全林,王继和,詹科杰,等.塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景[J].水土保持学报,2005,19(1):36-39

[8] 屈建军,凌裕泉,刘贤万,等.尼龙网栅栏防沙效应研究[J].兰州大学学报,2002,38(2):171-176

[9] 黄富祥,高琼.毛乌素沙地不同防风材料降低风速效益的比较[J].水土保持学报,2001,15(1):27-31

[10] 黄富祥,王明星,王跃思,等.植被覆盖对风蚀地表保护作用研究的某些研究进展[J].植物生态学报,2002,26(5):627-633

[11] 黄富祥.毛乌素沙地植被覆盖率与风蚀输沙量定量关系[J].地理学报.2001,56(6):700-710

[12] 董治宝,Fryrear D W.直立植物防沙措施粗糙特征的模拟实验[J].中国沙漠.2000,20(3):260-263

[13] 唐艳,刘连友,屈志强,等.植物阻沙能力研究进展[J].中国沙漠,2011,31(1):44-48

[14] Wolfe S A,Nickling W G. The protective role of sparse vegetation in wind erosion[J]. Progress on Physical Geography,1993,17:50-68

[15] Musick H B,Trujillo S M,Truman C R. Wind tunnel modeling of the influence of vegetation structure on saltation threshold[J].Earth Surface Processes Landform,1996,21:589-605

[16] 唐艳,刘连友,屈志强,等.毛乌素沙地南缘3种灌草丛形态与阻沙能力的对比研究[J].水土保持研究,2008,15(2):44-49

[17] 屈志强,刘连友,吕艳丽.沙生植物构型及其与抗风蚀能力关系研究综述[J].生态学杂志,2011,30(2):357-362

[18] 张春来,邹学勇,董光荣,等.植被对土壤风蚀影响的风洞实验研究[J].水土保持学报.2003,20(3):260-263

[19] 胡孟春,屈建军,赵爱国,等.沙坡头铁路防护体系防护效益系统仿真研究[J].应用基础与工程科学学报,2004,12(2):140-147

[20] 洗晓东,程致力,区柏森,等.防风固沙林阻沙效果的风洞模拟实验[J].林业科学研究,1992,5(2):219-224

[21] 何明珠,张景光,王摇辉.荒漠植物枝系构型影响因素分析[J]. 中国沙漠,2006.26(4): 625-630

[22] 詹科杰,王继和,马全林,等. 沙蒿、油蒿空间构件及固沙机制研究[J].甘肃林业科技,2005,30(5):1-4

[23] 李建刚,王继和,蒋志荣,等. 民勤县主要治沙造林树种空间结构及其防风作用[J].水土保持研究,2008.15(3):121-124

[24] 董治宝,苏志珠,钱广强,等.库姆塔格沙漠风沙地貌[M].北京:科学出版社,2011:272-287