邻避型群体事件的生成机理及规避对策

——以价值累加理论为视角

2018-01-08皇甫鑫

皇甫鑫

(浙江大学,浙江 杭州 310058)

邻避型群体事件的生成机理及规避对策

——以价值累加理论为视角

皇甫鑫

(浙江大学,浙江 杭州 310058)

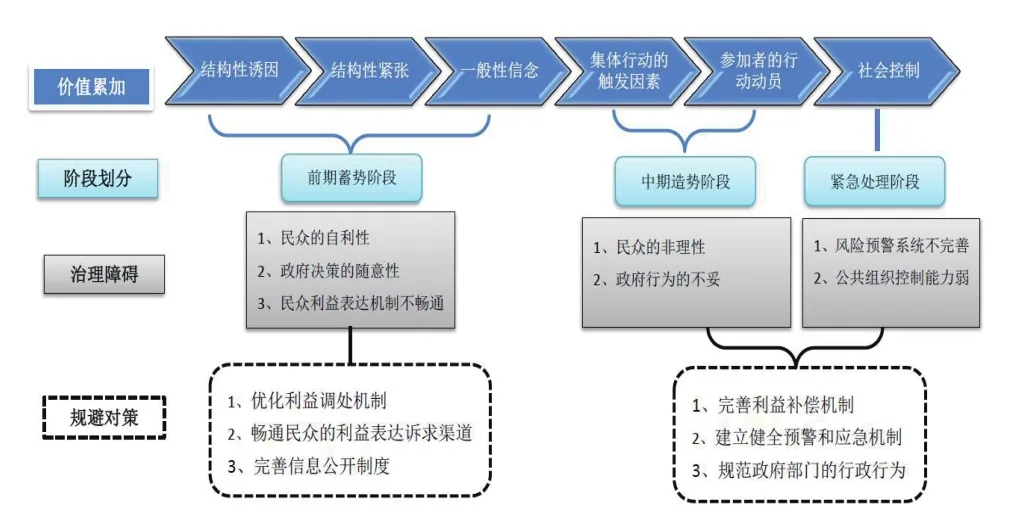

近年来,邻避型群体事件屡见不鲜,极大地危害着社会治安。对于群体性事件,斯梅尔塞提出了著名的“价值累加理论”,即从结构性诱因、结构性紧张、一般性信念、集体行动的触发因素、参加者的行动动员和社会控制能力六个累加的流程因素来分析群体性事件,为分析邻避型群体事件的生成机理提供了系统的分析框架。将这六个因素的累加过程划分为前期蓄势阶段、中期造势阶段和紧急处理阶段,从各阶段的实际情况出发,分析所存在的治理障碍,有利于提出相应的规避对策。

邻避型群体事件;价值累加理论;预警和应急机制;利益表达渠道

随着我国现代化与城市化的深入推进,社会公众对城市公共基础设施的新建与升级的要求也愈加强烈,如垃圾处理厂、火力发电厂、污水处理中心、精神病院、火葬场等。这些设施在为区域整体带来正效应的同时,也为设施周围的民众带来了负外部性影响,这种设施被称为“邻避设施(NIMBY Facilities)”。“邻避设施”的建设通常会引起设施周围民众的不满,从而发生聚众闹事、静坐请愿、集体上访、阻塞交通、集会示威、围堵党政机关等群体事件,称为“邻避型群体事件”,给社会秩序和社会治理造成不利影响。

一、邻避型群体事件的生成机理

邻避型群体事件是群体事件的一种表现形式。群体事件的发生不是一蹴而就的,表现出一定的阶段性,且是由各阶段的因素累加产生的集合效应所致。结构功能学派斯梅尔塞(Smelser ·Neil Joseph)的“价值累加理论”(Value-added theory)为分析群体事件的发生机理提供了很好的分析框架。斯梅尔塞认为,所有的群体行为都是由以下六个因素相互作用而产生的,即结构性诱因(structural conduciveness)、结构性紧张(structural strain)、一般性信念(generalized beliefs)、集体行动的触发因素(precipitation factors)、参加者的行动动员(mobilization for action)和社会控制能力(operation of social control),这六个因素次递形成,“并且只有在这六个充分且必要的条件同时具备时”[1]32,群体行为才会发生。在多个因素引起的社会失序现象中,有利的结构为群体性事件的发生提供了空间条件,结构性紧张则是社会风险的根源,群体内部的紧张气氛会经过相互传染形成内部成员拥护的一般性信念,集体行动的触发因素与结构性紧张相聚集从而放大了集体中的不满情绪,在群体成员的动员下相互感染,再加上以政府为代表的公共组织的社会控制失效,最终导致群体事件的发生。斯梅尔塞“价值累加理论”中的六个因素具有较为明显的阶段性特征,为了便于理解,本文根据各个阶段的特征,将这六个因素分为了三大阶段,分别是前期蓄势阶段、中期造势阶段和紧急处理阶段。

前期蓄势阶段包括结构性诱因、结构性紧张和一般性信念,这三者都处在群体性事件的萌芽期,对于事件的后续扩大具有重要意义。结构性诱因是群体性事件萌生的基础条件。群体性事件具有集体性的特点,众多的人员参与需要一个较为宽敞的地方作为集体事件的发生地,所以广场、政府大楼前极易发生群体性事件;结构性诱因还体现在“邻避设施”周围民众的共同处境,即共同遭受邻避设施带来的负面影响,使得群体共鸣的产生成为了可能,也为群体事件的发生提供了可能。与此同时,结构性紧张的根源在于邻避设施周围民众的不满情绪,民众希望单纯地享受邻避设施带来的便利,可现实是设施周围民众需要承担邻避设施的负面影响,并且是本区域承担负面影响,外部区域享受正面效益,不公平情绪所带来的结构性紧张就此产生。一般性信念是指“人们对某个特定问题产生的症结及其解决途径产生一个共同的认识”[2]45。结构性紧张气氛通过多种途径广泛传播,从而形成一般性信念,为群体性事件的发生蓄势,同时在群体内部达成了只能通过群体性事件才能宣泄这种紧张情绪的共识。

中期造势阶段包括集体行动的触发因素和参加者的行动动员,是群体事件的扩大期。集体行动的触发因素是群体性事件发生的导火索。正是在具备了有利的结构性诱因提供的环境和结构性紧张转化为一般性信念的基础上,偶然性集体行动的触发刺激为已经处于不满边缘的民众提供了情绪宣泄的突破口,强化了这种不满的一般性信念,导致群体性事件的爆发。参加者的行动动员,即不满的民众相互影响,使得不满情绪和情绪宣泄方式的选择更加趋同,推进群体性事件的进一步发展。

紧急处理阶段体现的是社会控制能力,即以政府为代表的各类社会力量采取合理且有效的措施阻止群体性事件发生的能力,这是遏制群体性事件发生的最后一道防线。“社会控制是以政府为代表的公共组织运用社会规范对人们的社会行为加以约束的过程。政权、法规、纪律、道德、风俗、信仰都是进行社会控制的基本要素。”[3]在该阶段,前五个因素已经成立,社会控制是群体性事件发生的最后一道防线,社会控制能力的强弱直接决定群体性事件是否发生。

二、邻避型群体事件的治理障碍

前期蓄势阶段是群体性事件发生的基础条件,也是治理的最关键时机。这一阶段的治理障碍主要有三个方面:第一,民众的自利性以及相对被剥夺感的增强。亚当·斯密曾说:“毫无疑问,每个人生来首先和主要关心自己,而这样做是恰当和正确的”[4],邻避型群体事件的发生本质上源于邻避设施附近民众的权利受损,所以他们理所当然地会采取各种手段来保护自己的合法权益。利益补偿机制的建立为解决邻避问题提供了较好的思路,但是利益补偿机制的方式和补偿数额的多少是决定民众情绪能否得到安抚的关键,若民众对利益补偿不满意,就会导致被剥夺感的持续增强,从而成为群体性事件发生的重要因素。第二,政府决策的随意性。邻避型群体事件的表现形式为民众对政府等公共组织的公开聚集性反对,这种反对在很大程度上是因为民众对邻避设施在自家附近修建的不知情和不同意,反映了政府在决策过程中缺失了政策实施前的听证等民意搜集及告知程序,从而引起了民众的不满情绪,进一步为群体性事件的发生蓄势。第三,民众利益表达机制不畅通。民众对公共政策的质疑是可以通过向公共组织的咨询来解决的,而邻避型群体事件的发生通常是因为这种常规的利益表达渠道失效,民众没有更好的维权途径,最终不得已选择这种极端的方式来维护自身权益。

中期造势阶段是群体内部怨恨情绪进一步扩大的过程,通过特定群体内部的集体行动触发因素以及参与者的行动动员会使得群体内形成一股强大的力量,即营造出一种只有通过群体事件才能解决问题的氛围,民众这样的表现正是邻避型群体事件在该阶段的治理障碍,主要表现为民众的非理性表达和疏导机制不完善。群体事件中的许多成员群体成员为无利益相关者,他们参与群体性事件的原因更多地是为了释放积压的不满情绪,在于一种社会心理,是一种情感驱动型的、没有维权目标的非理性行为,而这种非理性行为却为群体性事件的治理带来了极大的障碍。同时,疏导机制不完善的问题也较为突出,在群体性事件将要发生的时候,公共组织需要做的就是尽力安抚民众的情绪,疏散聚集的民众,将群体性事件发生的可能性降到最低,而现实中以政府为代表的公共组织没有建立起完善的疏导机制,在群体性事件即将发生的时候手忙脚乱,导致民众的不满情绪无法得到有效遏止。

紧急处理阶段是体现公共组织社会控制能力的阶段,有效的社会控制会使群体性事件就此结束。在该阶段出现的主要治理障碍是社会控制能力弱,表现为社会控制的方式不当和制度效能不足。面对群体性行为形势的进一步扩大,公共组织会习惯性沿用权力至上的思维,认为社会公众力量弱小,从而采取不作为或者通过暴力执法的手段对民众进行打压,这种不妥的行为会进一步激化民众心中的不满情绪,并最终导致群体性事件无法控制。另外,制度控制松懈和法律控制缺位也是社会控制能力弱的主要表现,制度控制松懈的典型表现就是基层政府部门对社会舆情和社会矛盾普遍表现出的体制性迟钝[5]。法律控制缺位的典型表现是民众利益的制度性保障不健全以及政府应对突发群体性事件没有完善的应急策略。

三、邻避型群体事件的规避对策

邻避型群体事件的规避和处置要依据各阶段的特点和治理障碍因素,采取有针对性和区别性的措施,以防止演化成危及社会秩序的重大事件。

前期蓄势阶段隶属于邻避型群体事件的前端(源头)治理过程,旨在从源头处消减该类事件产生的可能性,力求通过正确引导民众对邻避设施的认识,保障民众对邻避设施修建的知情权和建议权,并畅通民众的利益诉求表达渠道,增强政府的公信力,最终达到风险消减的战略目标,实现全过程、动态性、主动性的群体性事件治理机制。在该阶段,政府可以从以下三个方面着手:第一,政府部门优化利益调处机制。政府部门在进行关乎民众利益的决策时要充分与民众沟通,保证民众的知情权,同时让民众参与到政策的制定过程中来,这样在保障民众利益的同时还可以增加民众对政策的认同感,便于提升政策执行过程中民众的接受度。邻避设施的建设本来就与设施周围民众的生活息息相关,采取隐瞒的方式只会将政府与民众之间的矛盾进一步激化。第二,畅通民众的利益表达诉求渠道。如果没有这种利益诉求渠道,利益受损的民众可能会不得已选择集体行动这种极端的方式来吸引社会的关注,加剧社会矛盾。第三,完善信息透明和共享机制。“信息公开是实现政策制定过程中的参与扩大的前提条件,是实现多元主体沟通协商的重要前提”[6],首先政府部门应当积极公开邻避设施建设的各项文件,方便利益相关群众进行查阅,这样可以保障民众的知情权,并且通过官方文件引导民众对邻避设施的正确认识;同时官方信息的公开也可以防止民众通过各种非正规渠道得到谣言,煽动群体性事件的发生。

中期造势阶段和紧急处理阶段是规避邻避型群体事件的最有效阶段,在这两个阶段政府部门扮演着重要的角色,同时此阶段的政府行为也是群体事件发生的最后一道防线,政府部门的恰当行为会使群体性事件就此终止,行为不当将直接导致群体性事件的发生,影响社会秩序,造成损失。政府要想在该阶段采取有效的措施加以控制,需要从以下三个方面来做工作:第一,完善利益补偿机制。利益补偿机制是将外部矛盾内部化的有效机制,是通过给予受影响民众一定的金钱补偿或非金钱补偿来缓解民众对邻避设施的不满,达到心理上的平衡。金钱补偿是指通过科学的利益受损核算程序,给予相应的金钱,而非金钱补偿是指给予相应的诸如公共设施的提供、医疗保健服务、房地产价格的保证、就业的提供、小区环境改善等服务。第二,建立健全预警和应急机制。群体性事件的形成是有一个过程的,如果政府能在这个过程中做好危机预警和危机紧急应对,那么群体性事件的发生概率也会大大减少。预警机制的作用提前了应急管理关口,包括邻避设施政策制定前的社会调研、群体性事件发展中的风险管理、制定应急管理措施、建立应急物资储备制度、强化应急知识的普及、培训和演练等;应急机制主要包括群体事件萌芽期政府的积极引导、扩大期政府的灵活协调以及发生期政府的妥善处理等。第三,规范政府部门的行政行为。群体性事件的发生是民众利益诉求无法得到满足的无奈之举,如果政府在此种状态下仍然采取暴力执法的方式,必然会进一步激化政府与民众之间的矛盾,无法以平和沟通的方式解决问题,所以,政府在面对民众的过激行为时,应该冷静地向民众解释政策制定的目的、过程等,取得民众的信任,消除误解,力图通过协商的方式解决群体性事件。

四、结论与讨论

群体性事件是公共管理、社会学、政治学乃至整个社会科学界关注的重要议题,而邻避型群体性事件近年来也呈现出多发的趋势。显而易见,邻避型群体性事件的发生对社会造成了严重的危害,降低政府公信、影响社会稳定甚至威胁公众的生命财产安全。当下,如何规避邻避型群体性事件是我们不得不面对的一项议题。

要想从根本上避免邻避型群体性事件的发生,必须理解事件发生的逻辑。结构功能学派的斯梅尔塞提出的“价值累加理论”为我们理解群体性事件发生的逻辑提供了较好的分析框架,这一分析框架对于邻避型群体性事件具有较强的解释意义。研究发现,邻避型群体性事件的发生存在较为明显的阶段性倾向,可据此划分为三大阶段六大过程,即前期蓄势阶段的结构性诱因、结构性紧张和一般性信念,中期造势阶段的集体行动的触发因素和参加者的行动动员,紧急处理阶段的社会控制。这三大阶段的六大因素有着较强的关联性,前者通常是后者的基础,前者与后者产生的价值相累加,造成了邻避型群体性事件的最终发生。从此理论框架出发,发现在各个阶段都面临着一定的治理障碍,前期蓄势阶段的治理障碍主要包括民众的自立性、政府决策的随意性以及民众利益表达机制的不畅通,中期造势阶段的治理障碍包括民众的非理性以及政府行为失当,紧急处理阶段的治理障碍包括风险预警系统不完善和公共组织控制能力较弱。针对这些治理障碍,本文从政府行为的角度出发提出了相应的规避对策,在前期蓄势阶段需要进一步优化利益调处机制、畅通民众的利益表达诉求渠道、完善信息公开制度,在中期造势阶段和紧急处理阶段需要着重完善利益补偿机制、建立健全预警和应急机制以及规范政府部门的行政行为。

图 邻避型群体事件的形成机理、治理障碍及规避对策

通过上述分析,我们可以清晰地看到邻避型群体性事件的生成逻辑,并对其规避提供了理论指导。但是,本篇论文并没有过多地关注到规避邻避型群体性事件的公众参与的具体机制,而在此过程中公众对于政府的理解是至关重要的,所以,这也将是下一步纵深研究的主要方面。

[1]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[2] 罗龙女.价值累加理论框架下的群体性事件解析[J].领导科学,2010(20):20-22.

[3] 韩国明,何春奇,王慈刚.西方公共安全管理历程及理论对我国的启示[J].河南社会科学,2009(3):55-57.

[4][英]亚当·斯密.道德情操论[M].北京:商务印书馆,1997:101-102.

[5] 刘勇.利益差异效能累加:群体冲突的触发根源[J].福建论坛,2011(1):150-155.

[6] 凌奇.邻避行动的应对困局及其治理路径[D].郑州:郑州大学,2014:108.

C91

A

1009-3605(2017)06-0021-04

2017-09-20

皇甫鑫,男,河南焦作人,浙江大学公共管理学院行政管理专业博士研究生,主要研究方向:地方政府创新。

谭桔华