消费者国货意识形成的自我调控机制及实证研究

——基于“大我-小我-国货”平衡的视角

2018-01-05张燚,李冰鑫,刘进平

张 燚,李 冰 鑫,刘 进 平

(西南政法大学 1.商学院;2.科研处,重庆市 401120)

消费者国货意识形成的自我调控机制及实证研究

——基于“大我-小我-国货”平衡的视角

张 燚1,李 冰 鑫1,刘 进 平2

(西南政法大学 1.商学院;2.科研处,重庆市 401120)

由于来源国刻板印象、面子观等社会规范压力的存在,中国消费者国货意识的形成意味着他们在态度上实现了由“国货偏见或淡漠”向“国货偏爱”的转变,必然存在“大我-小我-国货”的态度平衡。本文借鉴相关理论,提出了爱国主义情感与国货意识形成之间的自我调控机制及其研究假设,并采用结构方程模型方法进行了实证检验。结果表明:国家自豪感、民族经济忧患意识以及国家集体自尊对“大我”需要具有显著正向影响;“大我”需要又对消费者自我肯定程度以及本土品牌满意感与认同度具有显著正向影响,对面子观、攀比和炫耀性消费心理具有显著负向影响;“大我”需要、本土品牌满意感与认同度以及自我肯定共同对国货意识的形成产生显著正向影响。

本土品牌;国货意识;自我调控机制;大我;小我

一、问题提出

大量理论研究结论和现实生活中比比皆是的“假洋货”现象,以及近年来中国游客海外“抢购、血拼、爆买”现象都表明,“国货偏见或国货意识淡漠”已然成为中国社会情境下的一种普遍现象或典型社会认知偏差[1-3]。这极大削弱了自主品牌的社会使用和消费动力,造成购买力的海外流失,给本土企业发展、民族产业振兴以及国家经济安全产生了非常不利的影响[4]。为此,国务院在2016年6月发布的《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》(国办发〔2016〕44号文)中,明确提出“培养自主品牌情感,树立消费信心;倡导自主品牌消费,引导境外消费回流”。可见,在当前我国大力实施“制造强国”战略、全面推动供需结构升级以及大批本土企业快速崛起的发展背景下,如何引导和培养消费者国货意识(即自主品牌情感和消费意识),已成为改善自主品牌消费环境,扩大自主品牌消费市场的重要现实命题。

所谓国货意识(national-brand consciousness, NBC)是指一个国家的国民或消费者出于对本国或本民族的热爱、责任感以及忧患意识,激发支持国货的强烈大我动机,并以此为目标通过品牌来源国反刻板化信息的认知加工、态度改变以及自我调控,产生优先购买国货的消费倾向[4]。这一概念在国外称作消费者民族中心主义倾向(consumer ethnocentric tendency, CET)。虽然消费者民族中心主义理论已有较长的研究历史,但由于西方学者主要是站在为西方企业海外扩张服务的立场,偏重研究国货意识与外国产品态度的关系,目的是为跨国公司在海外避免激化当地民族情绪,求得“长治久安”提供对策建议。因此,他们集中于验证发达或发展中国家市场环境下,消费者民族中心主义的构念维度及其对国内外品牌偏好和购买意愿的影响等问题;而在中国,部分规范的实证研究也只是在Shimp和Sharma“消费者民族中心主义量表”的基础上进行中国市场背景下的验证性研究[5]。现有研究明显忽视了相同社会环境下,为什么有的中国消费者能够形成国货意识,促使他们形成国货意识的心理机制是什么,他们是如何通过自我调控,改变原有的来源国刻板印象、面子观以及自利性消费动机的?有哪些态度系统被改变?产生了哪些心理反应和心理变化,相应心理变量之间存在怎样的相关关系?回答这些问题,将有助于揭示爱国情感与国货意识之间自我调控的中介机制,从而深化对国货意识内涵与形成机理的理论认识,为自主品牌情感与消费意识培养奠定理论基础。

二、理论基础与认识

在中国社会情境下,人们不仅存在显著的国货偏见,而且存在显著的面子观、攀比和炫耀性消费心理等社会规范压力[2]。同时,根据自利动机理论,消费者都是自利的,高国货意识消费者也不例外,满足“小我”需要是购买决策的基本前提。在此情境下,要形成国货意识(即优先购买国货的消费倾向),消费者必须通过内在心理调控,产生“支持国货的强烈大我需要”,同时,降低对产品价值需求的期望和敏感性(即降低小我需要),并提高对本土品牌评价的满意感和认同度。根据Heider[6]的“平衡理论”(即P-O-X理论)可知,“支持国货的强烈大我需要”相当于平衡理论中的认知主体P;“降低的小我需要”相当于平衡理论中的态度对象O;“产生较高满意感和认同度的国货”相当于平衡理论中的态度对象X。中国消费者国货意识的形成,意味着他们在态度上必然存在“大我-小我-国货”平衡。如果三者不平衡,高国货意识消费者会因心理上的认知失调而产生紧张和内疚;只有对态度对象发生改变,恢复平衡状态时,这种紧张才会消除[6]。平衡理论解释了人们如何在认知架构内,通过调节那些存在组合关系的人和物的态度,来实现“P-O-X”的平衡和一致性。该理论为我们理解消费者国货意识形成过程中的自我调控与态度改变提供了重要启发。

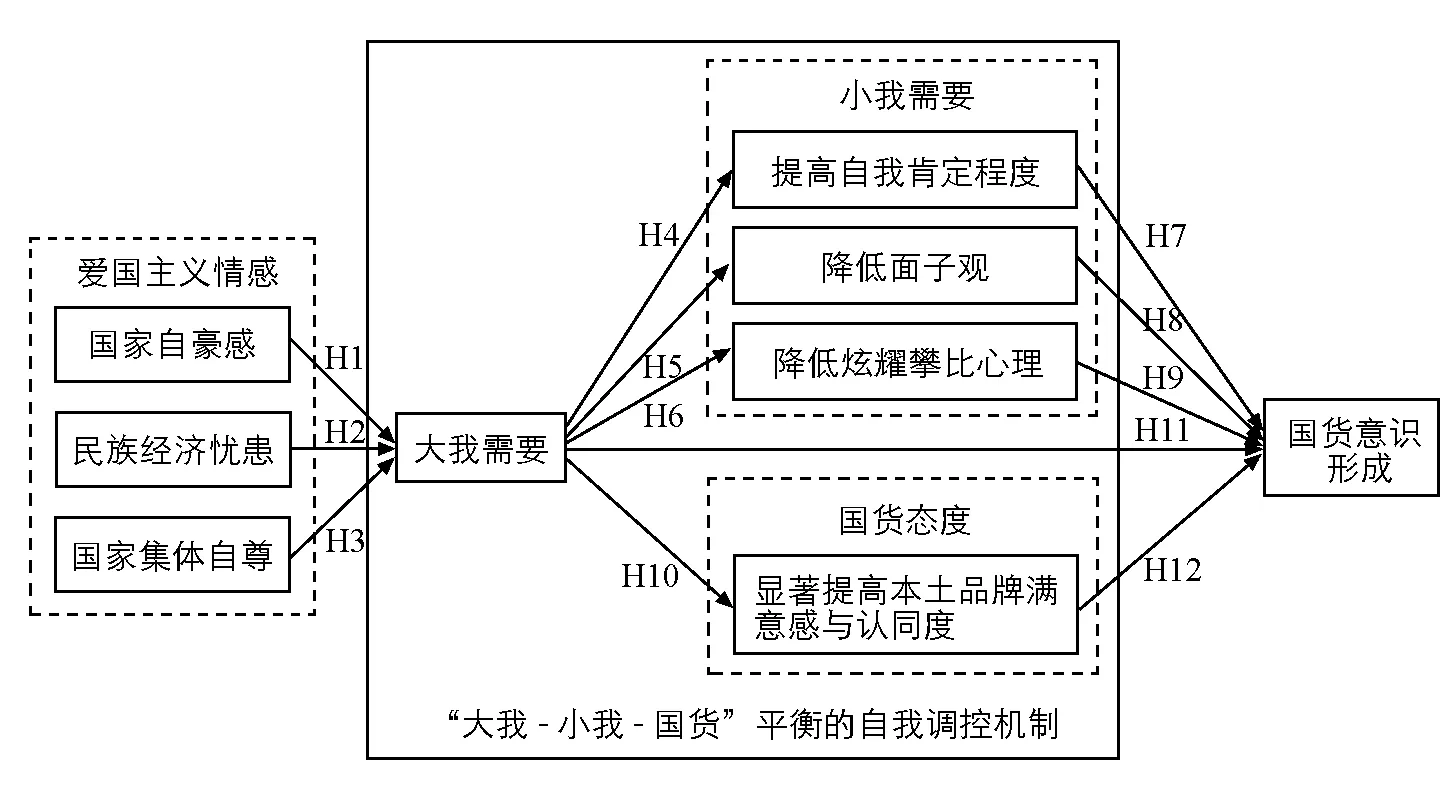

图1 中国人国货意识形成的“大我-小我-国货”平衡理论模型

借助“平衡理论(balance theory)”,可以初步建构中国人国货意识形成的“大我-小我-国货”平衡理论模型(见图1)。其三边关系如下:一是“大我(P)-国货(X)”关系。高国货意识消费者在强烈爱国情感和民族经济忧患的情绪作用下,会激发其支持和偏爱国货的强烈“大我”需要,因此只有购买国货才能满足“大我”需要,故两者关系为正。二是“大我(P)-小我(O)”关系。高国货意识消费者在强烈“大我”需要的情绪压力下,会对面子观、攀比和炫耀性消费心理以及自利性消费动机进行调节,降低“小我”需要的阈限,使得基于“大我”的民族自我需要和基于“小我”的个体自我和社会自我需要之间达到心理平衡,故两者关系为正。三是“小我(O)-国货(X)”关系。高国货意识消费者通过对来源国产品的主客观评价和认知加工,转变来源国刻板印象,认同和偏爱本土品牌,因此购买国货将能满足“小我”需要,故两者关系为正。

可见,在中国社会情境下,高国货意识消费者之所以能够实现“大我-小我-国货”的态度平衡,主要是因为他们存在支持和偏爱国货的强烈“大我”需要。“大我”作为一种情绪压力,会促使他们对其他民族中心主义刺激信息和品牌来源国反刻板化信息进行选择性注意和认知加工,并通过心理调控,改变“小我”需要与“国货”态度,从而使系统达到平衡。因此,激活“大我”、降低“小我”以及改变“国货”态度(即反转来源国刻板印象)是中国消费者国货意识形成的关键中介机制。

由此,可以对如下几个重要变量的概念进行初步界定:“大我-小我-国货”平衡是指高国货意识消费者在支持国货的强烈“大我”需要作用下,通过自我调控与态度改变,降低“小我”需要,提高“国货”满意感和认同度,使国货偏爱既能实现“大我”需要,又能满足“小我”需要,从而达到三者平衡。其中,“大我”是指消费者期望通过购买“国货”来支持民族企业发展、维护国家经济利益或表达爱国情感的民族自我需要,类似于社会身份理论的民族身份。“小我”是指消费者期望通过购买产品来满足自身利益要求或期望的基本需要,表现为独立自我需要和社会自我需要,类似于社会身份理论的个体化自我。

三、研究假设与架构模型

(一)激活“大我”需要的心理调控机制

支持和偏爱国货的大我需要是消费者高国货意识形成的自我调控目标。当大我需要显著激活时,就会形成一种情绪压力,促使其通过自我调控,改变部分态度系统来实现“大我-小我-国货”平衡。那么,大我是如何被激活的呢?国外研究表明,消费者民族中心主义来源于对自己国家纯粹的爱和依恋,是一种出于对国家自豪的爱国情感[7]。高国货意识消费者会认为购买国外产品会威胁民族企业,损害本民族或本国家的利益[8],当他们感受到购买外国产品对国内工人就业、本国经济安全、本国产业以及本国企业发展的威胁感越强时,所激发的民族经济忧患意识就越强,就更可能将保护国内经济、支持民族产业视作自身对国家的义务,从而对购买国货、排斥外国货具有显著的正向影响[9]。国内研究表明,与美国消费者国货意识来自民族优越感不同,中国消费者国货意识的形成将更多来自现实冲突中的爱国情感、国家自尊的移情和民族经济忧患等方面[5,10]。激发消费者国家自尊的线索来源包括外国企业在中国市场上实行双重标准、违反中国三包法规定、对中国消费者维权的傲慢态度以及美国等西方国家粗暴干涉中国内政和领土主权等外来的现实冲突或威胁信息。还有学者从集体主义和民族主义视角进行了实证,发现集体主义与消费者民族中心主义倾向显著正相关[11];民族主义与基于自豪感的国货意识和基于危机感的国货意识显著正相关[12]。

综上所述,已有研究集中验证爱国主义(或民族主义、集体主义)情感与国货意识的相关关系,忽视了两者之间的中间变量。显然,高度的爱国主义情感首先是通过移情作用产生支持或偏爱国货的责任感(即“大我”需要),然后才会有较强的国货消费意识或购买意愿。由此可见,爱国主义情感是激活“大我”需要的情感基础和前因变量。参照周志民等[5]对国货意识的前因变量(即情感变量)的分类方法,将爱国主义情感划分为国家自豪感、民族经济忧患意识和国家集体自尊等三个维度。由此,可提出如下研究假设:

H1:国家自豪感对支持国货的“大我”需要具有显著的正向影响。

H2:民族经济忧患意识对支持国货的“大我”需要具有显著的正向影响。

H3:国家集体自尊对支持国货的“大我”需要具有显著的正向影响。

(二)降低“小我”需要的心理调控机制

高国货意识消费者在强烈大我需要的情绪压力下,为使“大我-小我-国货”达到态度平衡,他们需要克服原有的面子观、攀比和炫耀性消费心理,以消除支持和偏爱国货的大我需要与崇尚外国品牌的炫耀攀比需要之间的认知失调,以及由此带来的自责和心理压力。为此,他们会把“大我”需要(即支持和偏爱国货)作为自我调控目标,对原有的面子观、攀比和炫耀性消费心理以及自利性消费动机进行调节。对此,有关研究证实,在自我肯定状态下,中国消费者个体对本国品牌的评价有高于外国品牌的趋势;而在自我威胁和中性自我状态下,个体对外国品牌的评价有高于本国品牌的趋势[13]。炫耀性消费在消费者民族中心主义倾向和国内产品购买意愿之间起负向调节作用,即炫耀性消费越高,则消费者民族中心主义倾向(或国货意识)与国内产品购买意愿的关系越弱[14]。炫耀性消费与“面子观”有着密切的关系,“面子观”被看作是对中国消费者行为最具影响的文化价值观之一。“面子观”涉及对声望、名声和地位的强调,它导致中国消费者倾向于通过使用外国奢侈品或品牌商品来沟通或炫耀他们的权力、地位和声望[15]。有关研究表明,消费者“面子观”越强,其所购买商品的价位水平越高;“面子观”会导致消费者更加关注和偏好商品的形象价值[16],更倾向于以建立关系为目的的象征性消费[17-18]。

综上所述,“小我”需要的降低是通过增强自我肯定,降低面子观、攀比和炫耀性消费心理的自我调控来实现的,故“小我”需要可以由自我肯定状态、面子观以及炫耀攀比等三个维度来刻画。由此,可提出如下研究假设:

H4:“大我”需要对自我肯定程度具有显著的正向影响。

H5:“大我”需要对面子观具有显著的负向影响。

H6:“大我”需要对攀比和炫耀性消费倾向具有显著的负向影响。

H7:自我肯定程度对国货意识具有显著的正向影响。

H8:面子观对国货意识具有显著的负向影响。

H9:攀比和炫耀性消费倾向对国货意识具有显著的负向影响。

(三)增强“国货”偏爱的心理调控机制

高国货意识消费者在支持国货的强烈“大我”需要作用下,为实现“大我-小我-国货”平衡,除调控“小我”需要外,他们还需要改变原有的品牌来源国刻板印象(即产生较强的国货偏爱),以消除支持和偏爱国货的“大我”需要与来源国刻板印象之间的认知失调以及由此带来的自责和心理压力。为此,他们会把支持和偏爱国货的“大我”需要作为自我调控目标,通过对品牌来源国产品的重新评价和命题加工,反转来源国刻板印象,以确认和肯定“国货值得支持”(即多数国货完全能满足“小我”需要),从而偏爱国货。这种态度改变既以情感为基础,又以认知为基础,后者需要有认知的“合理化”[19]。

1.基于情感的来源国产品主观评价机制

根据现实冲突理论和内群体偏私效应理论,当存在外群体威胁时,出于自我保护或内群体利益,内群体成员会产生明显的内群体偏好、外群体偏见,表现出较强的情绪成分和主观性。对此,有关研究证实,高国货意识消费者会强调本土品牌的优势和积极方面;突出外国品牌的缺点、贬低优点等,从而做出高估本土产品质量和形象,低估外国产品质量的评价[20]。同时,高国货意识消费者会降低对国产产品的价格感知,即在购买国产产品时对价格不敏感[21]。当然,这种价格敏感性是针对发达国家消费者而言的。在中国市场上,同档次的本土产品在价格上普遍低于外国产品,那些具有高国货意识的消费者会强调这种价格优势(即高性价比),以此作为偏爱国货和平衡“大我-小我”的决策依据之一。

2.基于认知合理化的来源国产品客观评价机制

所谓认知合理化是指高国货意识消费者通过对客观环境和消费体验中有关品牌来源国反刻板化信息的认知加工,认识到本土品牌具有不逊于外国品牌的产品属性。具体而言,高国货意识消费者在强烈“大我”需要的情绪压力下,他们会显著提高品牌来源国反刻板化信息的可接近-可诊断性,从而对记忆中和新发生的品牌来源国反刻板化信息进行选择性注意和采择,并对这些信息采取亚分组的信息加工模式[22]和命题评价[23]。其中,对外国品牌负面信息及负面消费体验的认知加工,会产生若干对外国品牌“刻板-一致”做“否”的负面样例命题(如外国品牌质量不可靠、双重标准等);对本土品牌正面信息(如部分高端制造崛起、国货精品、国货优质、责任担当等信息)及正面消费体验的认知加工,会产生若干对本土品牌“刻板-不一致”做“是”的正面样例命题(如质量不逊于外国品牌、性价比高等)。在此基础上,反复将相关评价命题与自我调控目标(即支持和偏爱国货)进行一致性判断;当两者一致时,则确认和肯定“国货值得支持”,从而使品牌来源国刻板印象被反转。因此,以品牌来源国反刻板化信息的认知加工和命题评价为基础,所得出的来源国产品评价与态度改变具有认知的合理化和客观性。

综上所述,在强烈“大我”需要的作用下,高NBC消费者除了降低“小我”需要外,还从情感和认知两个方面改变了原有的来源国产品评价,增强了对国货的肯定感和忠诚度,使更多国货超过“小我”需要的“阈限”,从而确认国货值得支持(即多数国货完全能够满足“小我”需要)。由此,可提出如下研究命题:

H10:“大我”需要对本土品牌满意感与认同度具有显著的正向影响。

H11:“大我”需要对国货意识具有显著的正向影响。

H12:本土品牌满意感与认同度对国货意识具有显著的正向影响。

根据上述研究假设,可以建构如下研究框架模型(见图2)。

图2 中国人国货意识形成的自我调控机制架构模型

四、研究方法与实证检验

(一)问卷设计

本研究的测度变量包括爱国主义情感、大我需要、小我需要、国货态度以及国货意识。为了保证测量问项的内容效度,本研究将参照并修改自现有的成熟量表。其中,“爱国主义情感”主要由国家自豪感、民族经济忧患意识和国家集体自尊构成,测项主要参照并修改自Aaker[24]和Algesheimer[25]的情感关系量表以及周志民等[5]的国民爱国情感、民族经济忧患意识和国家集体自尊问项。“大我需要”的测量将参照并修改自Swaminathan等[26]的民族自我品牌联结量表。“小我需要”主要由自我激活状态、面子观以及炫耀攀比心理构成,测项将参照并修改自Jones[27]的自我激活状态量表、Wan等[28]的面子意识量表、张梦霞[29]的身份匹配观测量量表等。“本土品牌满意感与认同度”主要用来衡量来源国产品评价所发生的态度改变,测项将参照并修改自Gurhan-Canli等[30]和Maheswaran[31]的文献中,关于测量被试根据已知品牌线索对整个品牌集合的推断。“国货意识”的测项将参照并修改自Shimp等[32]、王海忠等[33]以及周志民等[5]的CETSCALE和国货意识量表,主要由国货满意度、口碑、忠诚度的测量问项构成。以上衡量问项均采用7点量表。

(二)样本选择与数据收集

1.问卷前测及修正

为了使填答者能明确作答,避免误解问项的表达意思,进而影响问卷填答的正确性,因而在正式问卷发放之前进行前测。通过向特定对象发放少量问卷,然后利用PASW19.0的可靠性分析(Reliability Analyze),计算出所有问项题目的分项对总项相关系数,进行信效度分析,凡是问项之Item-to-total correlation不符合大于0.5之标准的,可以考虑剔除。但由于反映各潜变量的题项本身就不多,为了研究过程的谨慎,本文将在正式问卷收集后,利用探索性因素分析后,再决定调整题项。因此,所有Item-to-total较低的问项都暂时保留。

2.样本选择与问卷调查

本研究采用便利抽样的方式,分别实施了线上和线下问卷调查。⑴线下调查。由于我校学生来自全国各地,如果能够邀请他们在春节期间回家的机会,在当地实施问卷调查。这不仅有助于实现调查的覆盖范围,而且调查时间和精力都有保障。为了达此目的,我们招募了12位责任心较强的本科生,并对他们进行了详细的问卷讲解和培训,以便他们掌握本次调查的目的、问卷内容、对象选择和注意事项等。为了提高调查质量,一方面特别提醒学生杜绝自行填写和代填;另一方面每个学生仅承担20份问卷的调查任务,保证调查的真实性。由此回收问卷230份,有效问卷222份,问卷有效率96.5%;对个别存在缺省项的问项,用中值替代。⑵线上调查。为了弥补空间局限,我们在“调查派”(www.diaochapai.com)上将调查问卷开发成网络问卷,这样既便于在QQ朋友圈中进行调查,也便于邀请朋友帮助我们发放网络问卷,从而提高调查效率。时间从2015年6月30日到9月20日,收到线上调查问卷228份,有效问卷228份,问卷有效率100%。这样共得到线上、线下有效问卷450份。

3.样本人口统计特征分析

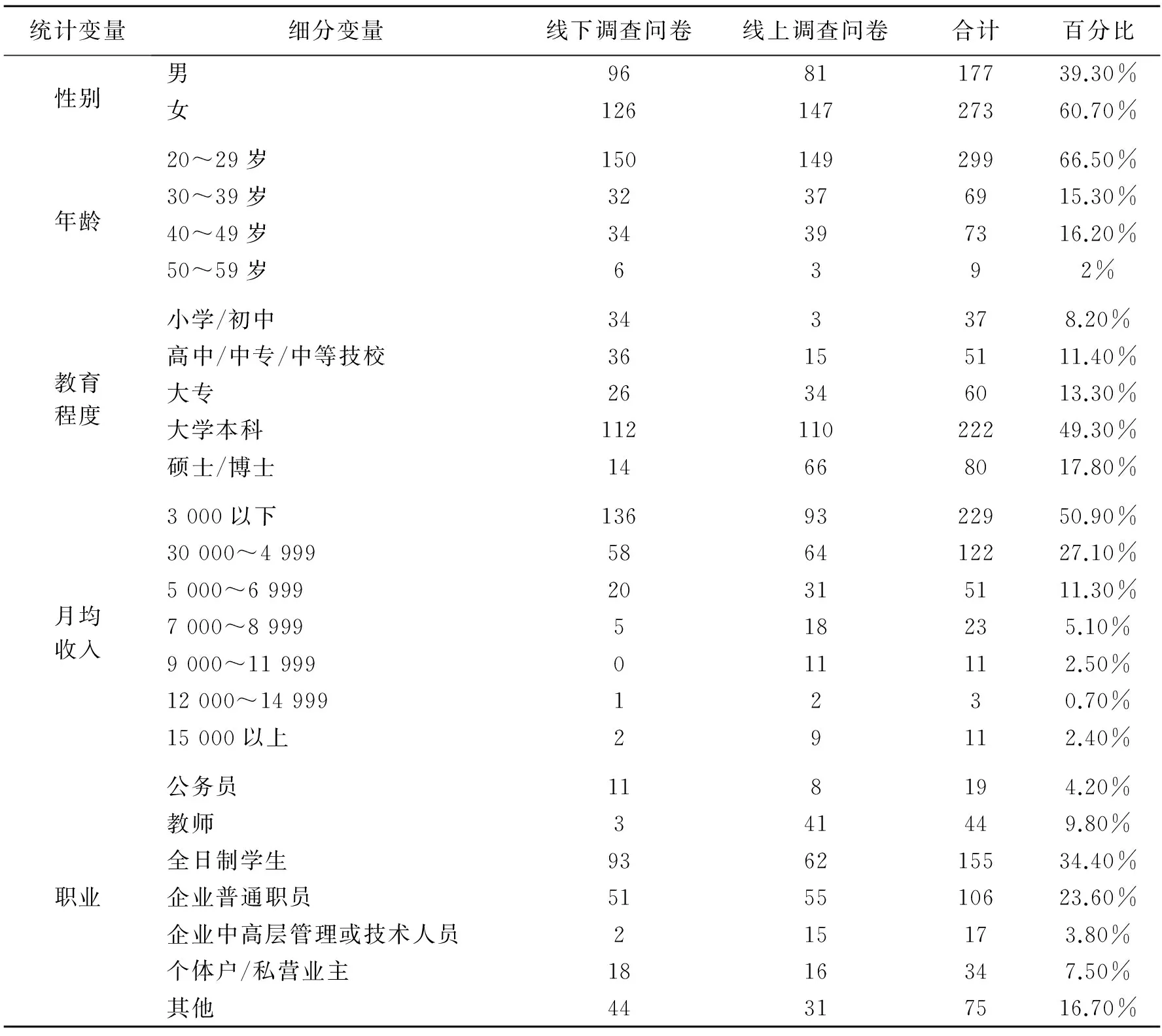

采用PASW19.0的描述性统计方法对问卷资料进行了数据处理,得到被调查者的人口统计特征如表1所示。

表1 样本的人口统计特征

(三)量表的信效度检验

1.量表的信度检验

首先,利用PASW19.0的可靠性分析(Reliability Analyze),计算出Cronbach’s α值,得到信度分析结果(见表2)。该表显示,所有潜变量的Cronbach’s α值皆大于0.6,表明这些潜变量的问项题目能有效反映相应的潜在变量,故信度可以接受。然后,进一步利用PASW19.0的可靠性分析(Reliability Analyze),计算出所有问项的分项对总项相关系数(见表2)。该表显示,所有问项的分项对总项相关系数均大于0.5,表明所有问项的信度可以接受。

表2 量表的信度和效度检验

※表示标准化因素负荷低于0.6需要删除的变量。

2.量表的效度检验

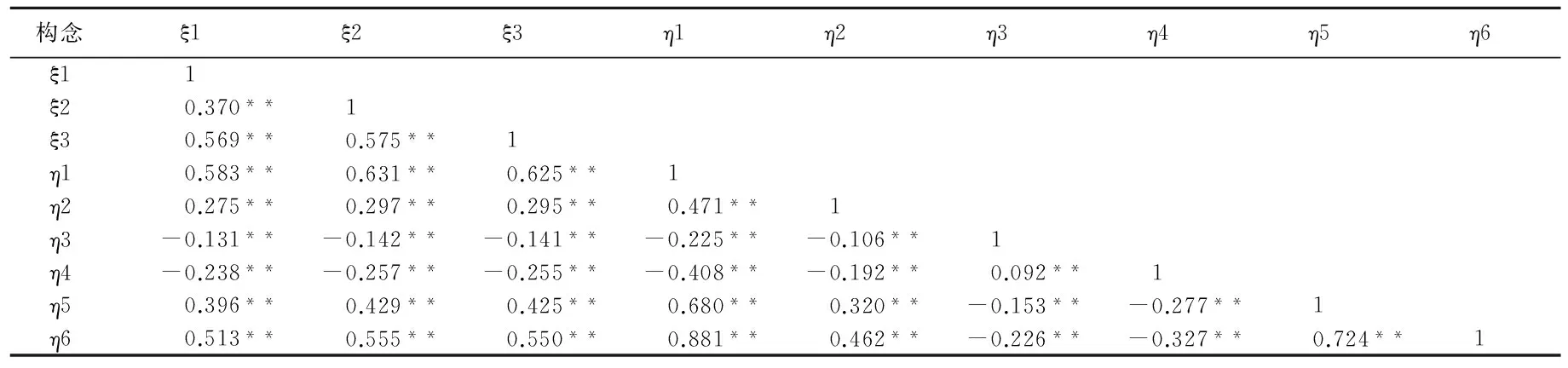

(1)内容效度:本问卷是以理论为基础,参考部分学者的问卷内容及衡量项目,并针对研究对象的特性加以修改,因此,本研究所使用的衡量问项和潜在变量符合内容效度的要求。(2)建构效度(包括收敛效度和区别效度):对于收敛效度,本研究采用验证性因素分析(CFA),得到各潜在变量和显性变量间的标准化因素负荷量(Standardized Factor Loading)。由表2可知,y4、y13、y19的效度系数小于0.6,表明其可衡量对应潜在变量的程度较低,予以删除;其余显性变量的效度系数均大于0.6,表明其可衡量对应潜在变量的程度较高(或可接受)。对于区别效度,从表3可知,各自变量的pearson相关系数均显著小于1(p<0.01),这表明各自变量在概念上衡量具有差异。综上,经由验证性因素分析的标准化因素负荷量和pearson相关系数均符合标准,表明衡量问项符合建构效度。

表3 潜变量之间的pearson相关系数

Note:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001,下同。

(四)假设检验

1.模型整体适合度分析与修正

首先,对初始假设模型实施Amos 17.0运算后,可得到模型整体的绝对适配度、增值适配度、简效适配度等拟合优度指标,通过与理想指标值的比较,发现多数指标都不能适配。然后,查看Amos Output结果输出中修正指标(Modification Indices)的协方差(Covariances),对两种符合SEM假定路径的指标实施修正。具体做法是:释放存在共变关系的误差变量和存在共变关系的潜在变量,即卡方值减少较大,且期望参数改变值会产生正向的改变;在参数释放假定上,每修正一个参数就实施模型检验,查看卡方值的下降情况,接受下降显著的修正。这样逐步修正,把所有存在显著共变关系(能大幅减少卡方值或能大幅正向改变期望参数值的共变关系)的误差变量和潜在变量都修正完毕,直至在修正指标数值中,没有提供需要修正的数据(增加变量间的路径或设定变量误差间的共变关系),这时表示假设模型图是一个可以接受的路径图,模型不需要再修正。为此,得到模型整体的绝对适配度、增值适配度、简效适配度等拟合优度指标(见表4)。通过对指标结果和理想值的比较发现,虽然本模型的增值适配度不理想,但绝对适配度和简效适配度较理想,说明整体模型的拟合优度可以初步接受。

表4 整体模型拟合优度

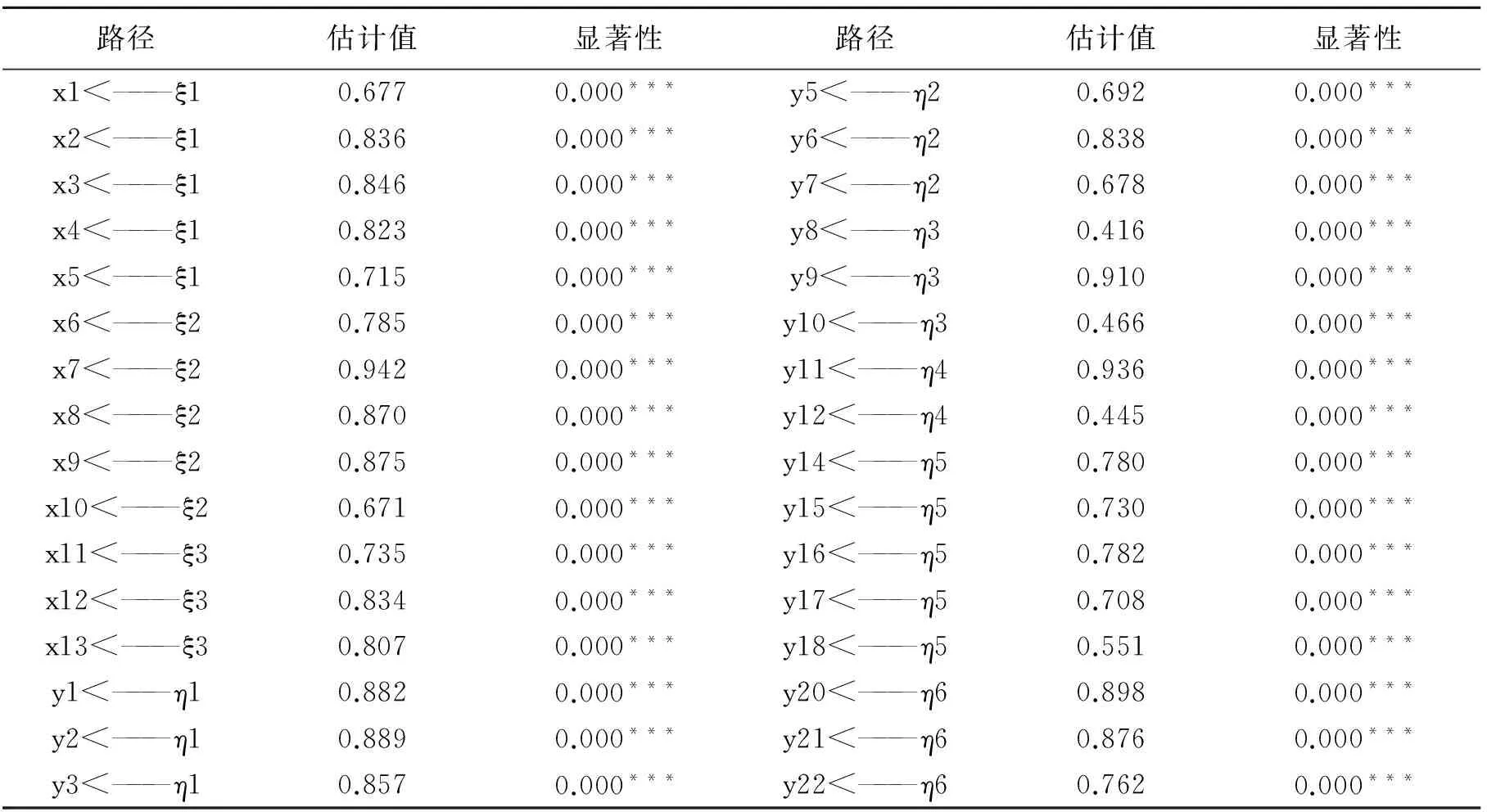

2.估计参数

在对整体模型和相关数据实施Amos 17.0运算后,得到模型的标准化估计值(见表5)和SEM模型的路径系数及检测表(见表6)。由此,根据表6可以绘制出中国消费者国货意识形成的自我调控机制SEM模型(见图3)。

表5 验证性因素分析的标准化估计值

表6 SEM模型的路径系数及检测表

图3 中国人国货意识形成的自我调控机制结构方程模型

3.假设检验

(1)情感变量与“大我”需要的相关关系:从表6和图3可知,国家自豪感、民族经济忧患意识、国家集体自尊与“大我”需要之间的相关系数分别是0.591、0.463和0.466,P值均小于0.01。这表明,国家自豪感、民族经济忧患意识、国家集体自尊对“大我”需要具有显著的正向影响;即国家自豪感、民族经济忧患意识和国家集体自尊越高,则消费者支持国货的“大我”需要越强烈。故假设H1、H2和H3成立。

(2)“大我”需要与“小我”需要的相关关系:从表6和图3可知,“大我”需要与自我肯定、面子观以及炫耀攀比心理的相关系数分别是0.195、-0.084、-0.228,p值均小于0.05。这表明,“大我”需要对自我肯定具有显著的正向影响、对面子观和炫耀攀比心理具有显著的负向影响,即“大我”需要越强,消费者自我越肯定,相反面子观和炫耀攀比心理越低。故假设H4、H5和H6成立。

(3)“小我”需要与国货意识的相关关系:从表6和图3可知,自我肯定、面子观以及炫耀攀比心理与国货意识的相关系数分别是0.124、-0.078、0.058。从显著性看,只有自我肯定对国货意识具有显著的正向影响,故假设H7成立;但面子观、炫耀攀比心理与国货意识之间相关系数不显著,故假设H8、H9不成立。可能的原因在于:虽然面子消费文化在中国社会已经根深蒂固,人们在购买具有外在属性的产品时大多都会考虑社会认同、社会比较或他人评价,但是当人们面对是否存在面子观、炫耀攀比心理的问卷调查时,出于自我保护而对这类问题存在一定的敏感和戒备,不愿意承认;有时候,人们并没有意识到这种社会参照、社会认同就是面子观和炫耀攀比,以为只是自身经济实力的自然选择。因此,这需要在未来研究中,对量表设计加以改进和完善,同时增加调查样本的规模;或者通过深度访谈,比较分析国货淡漠消费者和高国货意识消费者在认知加工和自我调控方面的差异,从而多元复证研究命题。

(4)“大我”需要、本土品牌满意感及认同度、国货意识的相关关系:从表6和图3可知,“大我”需要与本土品牌满意感及认同度的相关系数是0.433,p值均小于0.01,表明“大我”需要对本土品牌满意感与认同度具有显著的正向影响,即“大我”需要越强,消费者对本土品牌的满意感与认同度越高。故假设H10成立。“大我”需要与国货意识的相关系数是0.605,p值均小于0.01,表明“大我”需要对国货意识具有显著的正向影响,即“大我”需要越强,消费者国货意识也越强。故假设H11成立。本土品牌满意感及认同度与国货意识的相关系数是0.315,p值均小于0.01,表明本土品牌满意感及其认同度对国货意识具有显著的正向影响,即本土品牌满意感与认同度越高,消费者国货意识越强。故假设H12成立。

(5)人口统计特征变量的调节效应

在上述分析的基础上,运用PASW19.0的多因素方差分析法(MANOVA),计算性别、年龄、月收入、学历等人口统计特征变量的调节效应。结果发现,性别、年龄、职业对国货意识及其形成的自我调控变量有影响,收入和学历没有影响。

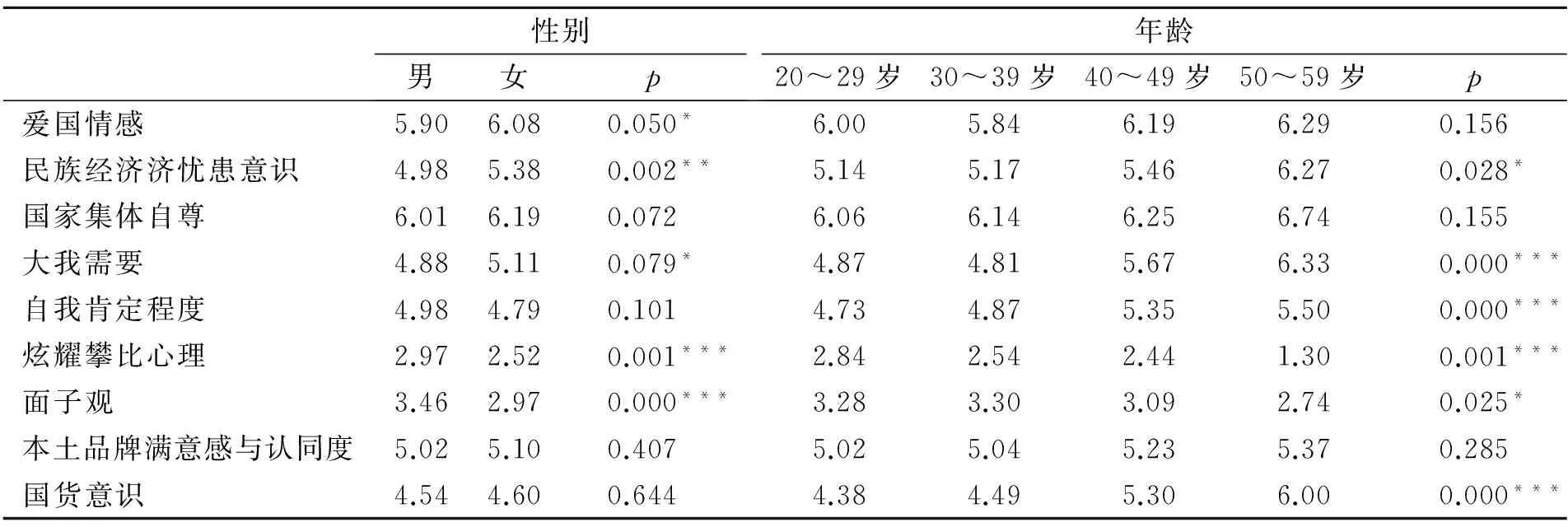

从表7可知,女性消费者在爱国情感、民族经济忧患意识、国家集体自尊、大我需要、自我肯定程度、本土品牌满意感与认同度、国货意识等正向变量上的得分均高于男性消费者;相反,在炫耀攀比心理和面子观等反向变量的得分则低于男性消费者。从显著性上看,除本土品牌满意感与认同度、国货意识不显著外,国家集体自尊、大我需要和自我肯定程度在90%的置信条件下显著,其他变量分别在95%和99%的置信条件下显著。因此,可以得出如下结论:消费者国货意识的形成存在性别差异,即女性高于男性。可能的原因在于:相比女性,男性更加关注国家大事和各种社会问题,有比较强烈的评论意愿,容易形成负面社会情绪和态度。这会导致男性在面对是否爱国、是否应该支持国货等问题时,更容易唤起负面社会情绪,进而产生抵触和反感;女性在面对这些问题时,其社会情绪比较稳定,她们会就事论事表达看法。

表7 性别和年龄对国货意识形成的影响

从表7可知,除面子观和国家集体自尊外,消费者年龄越大,其爱国情感、民族经济忧患意识、国家集体自尊、大我需要、自我肯定程度、本土品牌满意感与认同度以及国货意识越高;相反,炫耀攀比心理和面子观越低。从显著性来看,除爱国情感、国家集体自尊、本土品牌满意感与认同度等变量缺乏显著性以外,其他变量均在95%和99%的置信条件下显著。因此,可以得出如下结论:消费者年龄对国货意识的形成具有正向影响。这与王海忠和冉宁关于年龄与消费者民族中心主义正相关的结论一致,原因不再赘述。

由表8可知,公务员和教师不仅在多数正向变量(或反向变量)上的得分明显高于(或低于)其他职业消费者,而且这两种职业消费者在多数变量上的得分接近。对于公务员职业的消费者,除本土品牌满意感与认同度、面子观外,他们在爱国情感、民族经济忧患意识、国家集体自尊、大我需要、自我肯定程度、国货意识等变量上的得分均高于其他职业的消费者;相反,在炫耀攀比心理变量上的得分低于其他职业的消费者。对于教师职业的消费者,他们在爱国情感、民族经济忧患意识、国家集体自尊、大我需要、自我肯定程度、本土品牌满意感与认同、国货意识等变量上的得分均高于其他职业的消费者;相反,在炫耀攀比心理、面子观等变量上的得分则低于其他职业的消费者。从显著性来看,爱国情感、民族经济忧患意识、炫耀攀比心理、面子观、本土品牌满意感与认同度不显著,其他变量显著。由此,可以得出如下初步结论:公务员职业和教师职业消费者的国货意识显著高于其他职业消费者,即消费者国货意识受职业的影响。这可能是因为公务员和教师的国家意识和社会责任感比其他职业消费者更强烈。

表8 职业对中国人国货意识形成的影响

五、结论与展望

(一)研究结论与理论贡献

本文通过实证分析表明,国家自豪感、民族经济忧患意识以及国家集体自尊对“大我”需要具有显著的正向影响;“大我”需要的激发又对消费者自我肯定程度以及本土品牌满意感与认同度产生了显著的正向影响,而对面子观、攀比和炫耀性消费心理则产生显著的负向影响;“大我”需要、本土品牌满意感与认同度以及自我肯定对国货意识具有显著的正向影响。这表明,增强“大我”需要、降低“小我”需要、提高本土品牌认同度是爱国主义情感与国货意识形成之间自我调控的中介机制。研究还得出,消费者国货意识的形成存在性别差异,即女性高于男性;消费者年龄对国货意识的形成具有正向影响;公务员职业和教师职业消费者的国货意识要显著高于其他职业消费者。

本文的理论贡献主要有以下两点:一是提出并验证了中国消费者国货意识形成的“大我-小我-国货”平衡理论,即消费者国货意识的形成需要在支持国货的强烈“大我”需要作用下,通过降低“小我”需要,提高国货满意感与认同度,使国货偏爱既能实现“大我”需要,又能满足“小我”需要,从而达到三者的态度平衡。二是提出并验证了中国消费者国货意识形成的自我调控机制,包括激活“大我”需要、降低“小我”需要以及提高国货满意感与认同度等三个方面。其中,“小我”需要的自我调控机制包括增强自我肯定、降低面子观、降低攀比和炫耀性消费心理等。本文验证了中国消费者国货意识形成的自我调控机制,合理解释了相同社会情境下,为什么有的消费者能够形成高国货意识,揭示了其存在的认知加工和内在心理机制。本研究不仅深化了对中国消费者国货意识形成机理的认识,而且也是对平衡理论、理性行为理论以及社会身份理论的应用扩展。

中国社会文化环境的特殊性赋予了该问题研究的特殊意义[4]:首先,由于中国经济的快速发展、文化开放性以及世界意识的提高,使得中国消费者普遍国货意识淡漠。其次,长期的文化自卑、各种消费挫折以及西方消费文化的入侵也是导致中国消费者国货意识淡漠的重要原因。再次,深层的社会文化认知也是重要的影响因素,比如,基于身份识别和社会认同的社会规范压力、由面子观引致的攀比和炫耀性消费心理以及严重的品牌来源国刻板印象等。加之,政府相关部门和社会组织长期缺乏国货意识的引导和鼓励,使得多数中国消费者都存在“国货淡漠”,他们把消费仅仅作为满足自身价值需要的个体行为,启动的是基于个体自我和社会自我的个体或群体-品牌联结。在这种背景下,对于多数中国消费者而言,支持国货的民族自我需要(即“大我”需要)与满足独立自我和社会自我的“小我”需要之间常常是矛盾的。这意味着中国消费者国货意识的形成需要经历较为复杂的认知加工与心理调控过程,他们除了对相关线索或信息的选择性注意、采择和认知加工外,还必须对“大我”“小我”“国货态度”进行自我调控,改变某些态度系统(如增强大我需要、降低小我需要、反转来源国刻板印象等),以使“大我-小我-国货”达到平衡。这与西方国家消费者国货意识的形成不同,因为与其相联系的信念、道德和情感是建立在民族优越感之上的[10]。

目前,有关消费者自我的研究主要集中于自我概念的结构维度(如独立自我和社会自我)、自我-品牌联结的动机(如自我一致动机和自我提升动机)、自我-品牌联结效应等[34]。其中,个体-品牌联结是为了满足个体的功能、享乐和象征性价值,即独立自我需要;而社会-品牌联结是为了满足个体周围的参照群体认同,获得自我肯定和归属的需要,即社会自我需要。两者的区别在于消费者个体需要的侧重点不同,但如果站在消费者国货意识的角度看,它们都属于个体的“小我”需要范畴。因此,已有研究所涉及的“社会自我”不同于本文的“民族自我”(即大我)。从社会身份理论看,在中国虽然服从规范、牺牲“小我”、完成“大我”是被鼓励和赞许的,典型表现就是“个人利益”服从“国家利益和集体利益”[35]。但由于“面子观”的根深蒂固,中国消费者在消费行为中的集体主义更多表现为社会自我,即通过社会认同、社会比较或他人评价来肯定自我,提升个体自我形象,从而表达“我是谁”以及所属群体的特征。也就是说,在自然情境下,中国消费者都是把消费看作单纯的个人行为。正因为如此,多数关于消费者自我的研究主要集中于独立自我和互依自我类型以及身份识别和社会认同对消费行为的影响,很少关注消费者的民族自我(即民族-品牌联结)。因此,实证中国情境下消费者国货意识形成的自我调控机制,兼顾了理论创新与中国特色,具有十分突出的理论创新性。

(二)战略借鉴与启发

本文深化了国货意识的内涵,澄清了人们对国货意识的种种误解(如狭隘民族主义论)。因为上述实证研究表明,消费者国货意识的形成必须从情感、态度和行为等方面做出如下改变:一是增强国家自豪感、民族经济忧患意识、国家集体自尊等爱国主义情感;二是增强自我肯定,降低面子观,降低攀比和炫耀性消费心理,形成理性消费价值取向;三是转变来源国刻板印象,提高国货满意感与认同度;四是增强国货购买意愿与消费行为。这意味着,在中国情境下,一个高国货意识消费者一定是一个具有高度爱国主义情感、理性消费价值取向和国货忠诚的消费者。在当前普遍存在来源国刻板印象、爱国主义情感严重弱化以及面子意识强烈的社会文化环境下,加强对民众国货意识的引导和培养,不仅是转变国货偏见、增强爱国主义情感、培养理性消费价值取向的必然要求,而且也是改善国货消费环境、扩大国货消费市场、增强自主品牌塑造信心和动力的必然要求[36-37]。有关部门和单位应积极加强国货意识引导,以增强民众对本土品牌的信任与支持,使“优先购买国货”和“理性消费价值取向”成为新消费趋势下的一种时尚和社会规范[38],从而更好地为“制造强国”战略目标的实现提供思想保障和行动支持。

(三)研究局限及展望

本研究初步证实了中国消费者国货意识形成的自我调控机制,但面子观、攀比和炫耀性消费心理对国货意识的负向影响并没有得到证实,这需要在未来研究中,改进量表,同时增加调查样本的规模,以得到更理想的结构方程模型。此外,本研究还存在以下局限,需要未来加以研究。

第一,究竟是哪些线索或信息激活了高国货意识消费者的爱国主义情感(包括国家自豪感、民族经济忧患意识、国家集体自尊等),他们为什么能对这些信息进行选择性注意和采择,其动机来自何处;在“大我”需要作用下,消费者又是通过对哪些线索或信息(如本土品牌正面信息及正面消费体验、外国品牌负面信息及负面消费体验等)的选择性注意和认知加工,产生品牌来源国反刻板化命题,从而改变本土/外国产品态度及其评价;与国货偏见或国货淡漠消费者相比,高国货意识消费者采取的是何种信息加工模式。

第二,在中国情境下,高国货意识消费者和国货偏见消费者究竟在自我调控目标、对相关线索或信息的可接近-可诊断性、信息加工倾向、命题评价、来源国产品态度以及个体特征等方面存在何种差异;同时,两者在社会情绪和内隐人格等个体特质上存在何种差异,这种差异又对消费者信息的选择性注意以及国货意识的形成产生了怎样的调节作用。

第三,消费者高国货意识的形成是在强烈“大我”需要的情绪作用下,通过显著降低“小我”需要、提高国货满意感与认同度来实现的。本研究验证了“大我”需要对“小我”需要变量的影响,没有对“小我”需要内部心理变量之间的调控关系及其交互效应进行探讨。未来应进一步研究自我肯定程度、面子观、攀比和炫耀性消费心理以及对产品价值需求的期望和敏感性等变量的因果或相关关系,从而深入洞悉“小我”调控的内在心理过程。这将有助于揭示高国货意识消费者理性消费价值取向的形成机制,从而为民众(特别是大中学生)的消费道德教育以及消费价值观引导提供启发。

第四,本研究把爱国主义情感作为影响国货意识或促进国货意识形成的前因变量,但事实上,国货意识一旦形成,消费者就具有较强的启动国货意识的心理能量,除了优先购买国货,它还会促使其调控日常生活中各种社会信息的选择性注意与认知加工偏好,进而对相关认知、情感和意志产生多维影响。具体表现为:在强烈国货意识和“大我”需要作用下,他们会显著增强民族主义信息和本土品牌反刻板化信息的可接近-可诊断性,从而在日常生活中保持对这些信息更高的敏感性,这将有助于巩固和强化原有的爱国主义情感、理性消费价值取向和国货偏爱态度。这意味着国货意识与爱国情感、理性消费价值取向之间存在相互强化的内生关系。这需要在未来研究中予以探讨。

[1] 刘进平,张燚,张锐.中国消费者品牌来源国刻板印象的外显测量与分析[J].企业经济,2014(1):21-24.

[2] 张燚,刘进平,张锐,等.中国人国货意识淡漠的影响因素模型及其引导策略——基于扎根理论的探索性研究[J].兰州学刊,2016(5):181-195.

[3] 张燚,刘进平,张锐,等.不同属性外国品牌负面信息披露对品牌来源国认知的影响[J].管理学报,2015,12(4):593-601.

[4] 张燚,李冰鑫.中国消费者国货意识研究:回顾与展望[J].企业经济,2017(1):26-33.

[5] 周志民,贺和平,刘雁妮.中国人国货意识的形成机理:基于国家品牌社群视角[J].中国软科学,2010(5):45-56.

[6] HEIDER F. The psychology of interpersonal relations[J]. Lawrence erlbaum associates, 1958,33(1):17-26.

[7] BALABANIS G, DIAMANTOPOULOS A, MUELLER R D, et al. The impact of nationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric tendencies[J]. Journal of international business studies, 2001,32(1):157-175.

[8] GRANZIN K L, PAINTER J J. Motivational influences on “buy domestic purchasing: marketing management implications[J]. Journal of international marketing, 2001,9(2):73-96.

[9] HAN C M. The role of consumer patriotism in the choice of domestic versus foreign products[J]. Journal of advertising research, 1988,28(3):25-32.

[10] 庄贵军,周南,周连喜.国货意识、品牌特性与消费者本土品牌偏好:一个跨行业产品的实证检验[J].管理世界,2006(7):85-94.

[11] 王海忠,赵平.品牌原产地效应及其市场策略建议:基于欧美日中四地品牌形象调查分析[J].中国工业经济,2004(1):78-86.

[12] 王鹏,庄贵军,周英超.爱国主义和民族主义对中国消费者国货意识影响的研究[J].管理学报,2012,9(4):548-554.

[13] 杨扬子,黄韫慧,施俊琦.自我激活状态对本国/外国品牌评价的影响[J].北京大学学报(自然科学版),2008,44(6):977-982.

[14] CHEN Z X, WANG C L. Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting testing moderating effects[J]. Journal of consumer marketing, 2004,21(6):391-400.

[15] ZHOU L, HUI M K. Symbolic value of foreign products in the People's Republic of China[J]. Journal of international marketing, 2003,11(2):36-58.

[16] 潘煜.中国传统价值观与顾客感知价值对中国消费者消费行为的影响[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2009,17(3):53-61.

[17] 王长征,崔楠.个性消费,还是地位消费——中国人的“面子”如何影响象征型的消费者-品牌关系[J].经济管理,2011,33(6):84-90.

[18] 姜彩芬.面子与消费[M].社会科学文献出版社,2009:1-5.

[19] 菲利普·津巴多,迈克尔·利佩.态度改变与社会影响[M].邓羽,肖莉,唐小艳译.北京:人民邮电出版社,2007:177-178.

[20] RAWWAS M Y A, RAJENDRAN K N, WUEHRER G A. The influence of worldmindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products[J]. International marketing review, 1996,13(2):20-38.

[21] OLSEN J E, BISWAS A, GRANZIN K L. Influencing consumers’ selection of domestic versus imported products: implications for marketing based on a model of helping behavior[J]. Journal of the academy of marketing Science, 1993,21(4):307-321.

[22] 江红艳,王海忠,陈增祥.认知加工模式对品牌原产国刻板印象逆转的影响——如何看待新兴国家的“新线索”[J].中山大学学报(社会科学版),2013,53(4):189-200.

[23] 杨丽娴,张锦坤.态度改变理论的新进展:联想和命题过程评价模型[J].宁波大学学报(教育科学版),2008,30(6):54-59.

[24] AAKER J L, LEE A Y. “I” seek pleasures and “we” avoid pains: the role of self regulatory goals in information processing and persuasion[J]. Journal of consumer research, 2001,28(1):33-49.

[25] ALGESHEIMER R, HERRMANN A. The social influence of brand community: evidence from european car clubs[J]. Journal of marketing, 2005,69(4):19-34.

[26] SWAMINATHAN V, PAGE K L, GÜRHAN-CANLI Z. “My” Brand or “Our” Brand: The Effects of brand relationship dimensions and self-construal on brand evaluations[J]. Journal of consumer research, 2007,34(2):248-259.

[27] JONES J T, PELHAM B W, MIRENBERG M C, et al. Name letter preferences are not merely mere exposure: implicit egotism as self-regulation[J]. Journal of experimental social psychology, 2002,38(2):170-177.

[28] WAN W W, LUK C L, YAU O H, et al. Do traditional Chinese cultural values nourish a market for pirated CDs[J].Journal of business ethics, 2009,88(1):185-196.

[29] 张梦霞.消费者购买行为的中西价值观动因比较研究[J].经济管理,2005(8):4-11.

[30] GURHAN-CANLI Z, MAHESWARAN D. Determinants of country-of-origin evaluations[J]. Journal of consumer research, 2000,27(1):96-108.

[31] MAHESWARAN D. Country of origin as a stereotype: effects of consumer expertise and attribute strength on product evaluations[J]. Journal of consume research, 1994,21(9):354-365.

[32] SHIMP T A, SHARMA S. Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE[J]. Journal of marketing research, 1987,8(27):280-289.

[33] 王海忠,赵平.基于消费者民族中心主义倾向的市场细分研究[J].管理世界,2004(5):88-96.

[34] 王财玉.消费者自我-品牌联结的内涵、形成机制及影响效应[J].心理科学进展,2013,21(5):922-933.

[35] 王轶楠,杨中芳.小我争(护)面子与大我争面子导向之关系的探讨[J].西南大学学报(社会科学版),2007,33(6):20-27.

[36] 张燚,刘进平,张锐.本土品牌负面刻板印象生成的根源及抑制对策[J].企业经济,2014(11):12-16.

[37] 张燚,刘进平,韩永青,等.转变本土品牌负面刻板印象的媒介传播战略研究[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2015,17(4):76-82.

[38] 张燚.国货信念培养研究:意义、现状及趋势[J].兰州学刊,2017(1):169-175.

10.13718/j.cnki.xdsk.2018.01.011

2017-06-13

张燚,管理学博士,西南政法大学商学院,教授。

国家社会科学基金项目“来源国刻板印象反转视角下消费者国货意识形成的心理机制研究”(15CGL024),项目负责人:刘进平;西南政法大学资助项目“消费者高民族中心主义形成的心理机制研究”(2014XZRCXM007),项目负责人:张燚。

B849

A

1673-9841(2018)01-0091-14

责任编辑 曹 莉