中国古代品茗空间探究

2018-01-04周智修

薛 晨 周智修

(中国农业科学院茶叶研究所 中国茶叶学会)

中国古代品茗空间探究

薛 晨 周智修*

(中国农业科学院茶叶研究所 中国茶叶学会)

(明)文徽明《惠山茶会图》

中国品茗空间千百年来接受着儒释道思想的传承和洗礼,茶之为饮,最宜于精行俭德之人,古人提倡“茶利礼仁”,主张“禅茶一味”,认同“道法自然”,追求“天人合一”。历代茶人名家都很强调人与自然的和谐统一,顺应于生命与环境的发展规律,寄情于人和自然的情景交融,因此中国品茗空间并没有固定的建筑和标准,在场所的选择和环境的布置上也更为丰富多彩。本文通过古代文学和绘画作品的记载,探究中国品茗空间的形成时期、发展变化及其多样性。

中国品茗空间的形成

我国品茗空间的最初形成应始于古人饮茶之后,中国是最早开始饮茶的国家,所以也是最早形成品茗空间的国家。

从人类的进化史来看,茶先作为食用和药用,进而发展为饮用,这一过程已被广泛认同。

《神农食经》提到“茶茗久服,令人有力悦志”的功效,因而茶圣陆羽在《茶经》六之饮中得出“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公”的推断。然据今人考证,《神农本草经》为代代口耳相传,于东汉时期集结整理成书,《神农食经》也成书于汉代以后,上古神农时代茶为药用、食用均只是传说或间接推测,茶被饮用更无可靠史料考证。

两汉宣帝神爵三年(59),西汉著名辞赋家王褒在《僮约》中记载了“脍鱼炮鳖,烹茶尽具”“牵犬贩鹅,武阳买茶”。这是我国乃至全世界目前发现的关于饮茶行为最早的可信记载,也证明了我国品茗空间在西汉已初步形成。

中国古代品茗空间的发展与变化

三国时期,吴王孙皓体恤太傅韦曜不胜酒力“密赐荼荈以代酒”(《三国志·吴志·韦曜传》),留下了以茶代酒的典故,也说明了当时饮茶为王公贵族等上层社会专享,饮茶场所自然是在宫廷和达官贵人的府邸。

到了两晋时期,《广陵耆老传》、傅咸《司隶教》等文中均有茶“往市鬻之”的描述,茶已经作为一种寻常商品,出现在市井街头,从上层社会的殿堂进入平常百姓家中。至此,茶的品饮空间不再拘泥,被迅速扩大和丰富。

大唐盛世繁华,在政治、经济、科技、文化各层面高度发展,君主胸怀宽广、海纳百川,社会政治清明、安定富足,人民衣食无缺、言论自由,是当时世界最为文明强盛的国家,可谓万邦来朝。唐代造就了中国茶文化的兴盛。唐代文人将茶文化推向了极致,他们用极高的语言造诣为后人留下了诸多宝贵的茶诗、茶文、茶画作品,为后人描述了大唐时期丰富多彩的品茗空间及举国共赏的饮茶盛景。

颜真卿、陆士修等人在“素瓷传静夜,芳气满闲轩”的清雅闲轩中品茶(《五言月夜啜茶联句》)。杜甫在披上落日余晖的平台上,吹着春风品着茶(《重过何氏五首》“落日平台上,春风啜茗时”)。鲍君徽在视野开阔的茶亭中,悠闲地看着朝阳升起品味茶宴(《东亭茶宴》“闲朝向晓出帘栊,茗宴东亭四望通”)。温庭筠的《西陵道士茶歌》开头就写道:“乳窦溅溅通石脉,绿尘愁草春江色。涧花入井水味香,山月当人松影直。”体现了道观饮茶的玄幽美。周防的《调琴啜茗图》,工笔重彩描绘了大唐皇家园林中,宫廷贵妇品茗听琴的优雅情调。刘禹锡《西山兰若试茶歌》,展现了寺院采茶、制茶、煎茶、尝茶之静。皮日休在《茶中杂咏》之五中描写田园“茶舍”之美。唐人大多具有浪漫主义色彩,在他们的品茗空间中不光有人有物,更喜邀着清风明月,伴着落日朝霞,随性而豪放。

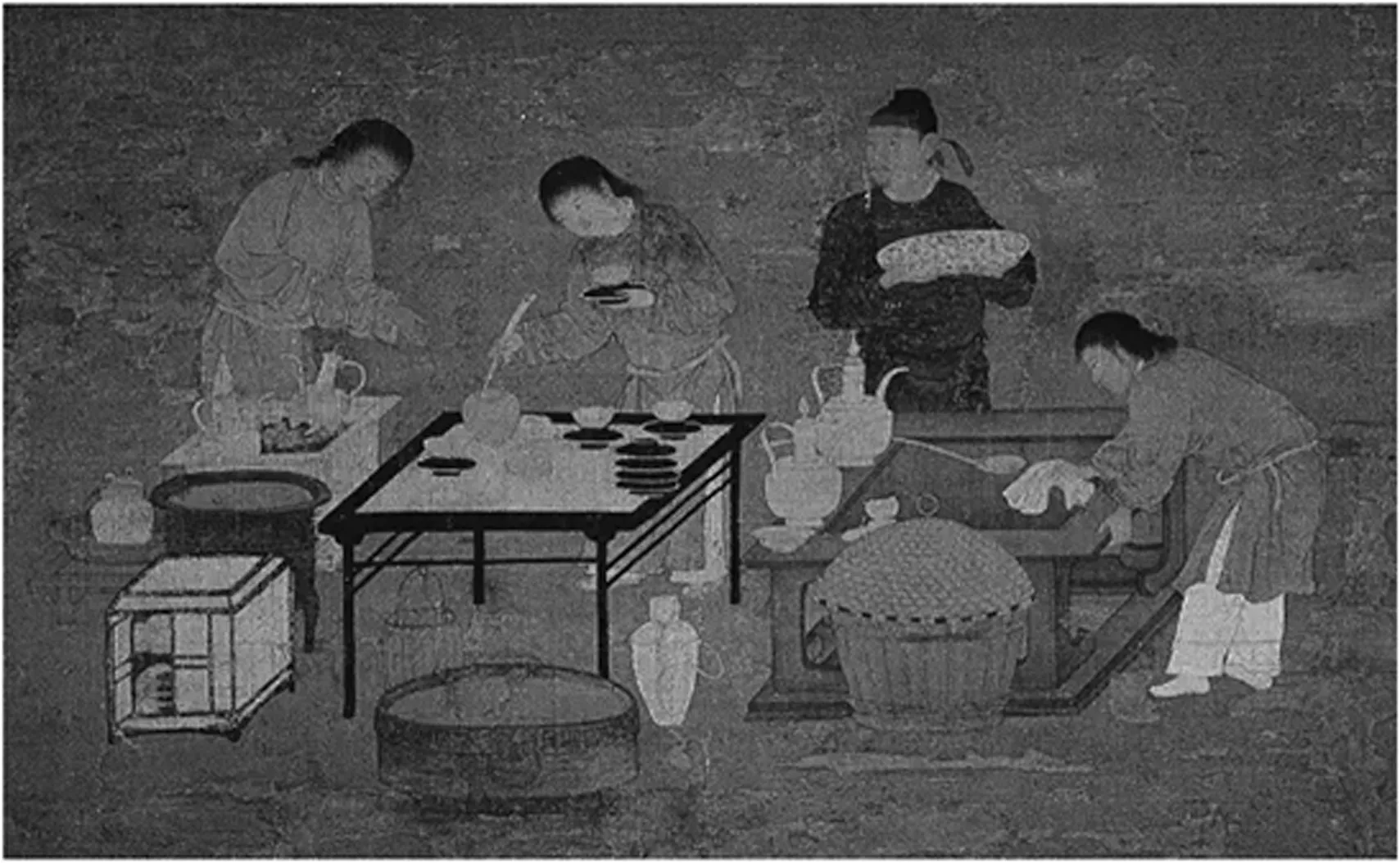

宋人延续了茶圣陆羽的专研精神,将泡茶技艺推向了“斗”的新高度,在品饮方法和冲泡技巧上也较前人更为讲究。宋徽宗在《文会图》里描绘了一处茂林修竹,旁临曲池,栏楯围护的雅静庭院中,众文士们相聚围坐于大案四周,就着精美的水果糕点,品茗畅谈的茶会盛况;大案后方石几上横放仲尼式瑶琴一张,香炉一尊,琴谱数页;侍从们各司其职,煮水点茶,端汤奉茶,准备茶食。《文会图》被誉为是宋代点茶法场景的真实再现。同时,宋代茶坊业开始兴隆,百姓喝茶有了高档固定场所,据《梦梁录》与《杭俗遗风》记载,杭州茶坊的陈设多很用心,插四时鲜花,挂名人字画,列奇石异松,陈洁瓷明盏。

元代刘贯道的《消夏图》,着重表现了悠闲品茗的情趣。竹蕉中,一文士卧于榻上,右手挥麈尾,左手拈书卷作思考状。后斜置一琴,榻后案上有茶盏和文房用具。榻旁为一屏风,描绘二人点茶,一人捧茶托茶盏给卧榻上的文士品茶,榻后又有山水画屏风。又如元代四大家之一的王蒙所画《春山读书图》,上题有“万松树下一闲身”“科头林下煮新茶”诗句。

明人最讲风雅,因此对品茗环境的描述也最为经意,既有园林小品、山水田园,也有专设茶寮、书斋茶寮、厅堂亭榭等,或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牖。徐渭在《徐文长秘集》中谈品茶,首先就指出“品茶宜精舍”,冯可《茶笺》的饮茶十三宜也提到“精舍”。明人好精舍,不但喜爱环境风雅的精致茶室,追求无俗务缠身、悠闲自得的“无事”之心,还要与情趣高雅、志同道合“佳客”共饮,对品茗空间的营造上升到了对人和心境的要求,堪称品茗艺术的典范。

明代画派繁兴,也留下了大量品茗画卷。文徽明的《惠山茶会图》描绘作者与好友七人于暮春时节在惠山汲泉品茗,赏景赋诗的惠山茶会情景。在惠山亭边,茶具列于红色茶几上,茶几旁有风炉上砂壶烧水候汤,茶友陆续赴会。王问《煮茶图》描绘了文士烹茶、创作书写的情景,左边一文士席地,正欣赏着自己刚写完的长卷,右边一文士正对竹炉聚精会神候汤烹茶。还有周臣《品茶图》、唐寅《卧煮东山》扇面、吴门大家钱谷的《定慧禅院图》等等,不胜枚举。

到了清代,茶肆、茶寮、茶楼盛行。茶肆一般建于城市,环境比较简陋,以平房为主,到清末一度流行竹筒屋。茶肆价格低廉,人员纷杂,市井细民闲暇之余多聚于各地茶肆品茗畅谈。还有一方饮茶去处叫茶寮,一般选于交通便利,环境质朴天然的郊外,茶寮设施更为简陋粗鄙,多为棚屋草舍,傍着篱笆菜田,为登山远行之人落脚歇息之地。茶楼一般选址于商业旺地的楼宇花园,内设包厢雅座,既有亭台楼阁、曲径通幽的自然景观,又有假山怪石、名人字画的世俗装饰,多为达官贵人,富胄商贾显示身份地位、广交名士、洽谈生意、侍人待客之地。

综上所述,我国古代品茗空间随着朝代的更替不断变化,古人对于品茗空间选择的不断推陈出新,无论是皇宫、庭园、寺院、茶馆、茶寮,还是山间、水边、松下、林旁、石上等等,均可见古人对于烹茶品茗的喜爱之情,古人早已将饮茶融入生活融入文化,借助其独特形式追求精神的享受和愉悦。

(唐)周昉《调琴啜茗图》绢本,设色纵28、横75.3cm美国纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏

(宋)宋徽宗《文会图》绢本,设色,纵184.4、横123.9cm,台北故宫博物院藏

注:*为通讯作者