健康城市的国际实践及发展趋势

2018-01-03武占云单菁菁

◎ 武占云 单菁菁

健康城市的国际实践及发展趋势

◎ 武占云 单菁菁

健康城市是当前世界各国应对城市化健康问题和追求可持续发展的重要途径。本文系统梳理健康城市的概念内涵及其演变发展,基于世界不同地区健康城市的典型案例,分析全球健康城市的建设特色和实践历程,并从发展理念、组织架构、参与主体和实施策略等方面对未来全球健康城市的发展进行趋势分析。最后,结合中国健康城市建设的实际,从统筹建设、规划设计和保障机制等方面提出推进“健康中国2030”战略的对策建议。

健康城市 国际经验 发展趋势 启示借鉴

20世纪80年代,伴随着经济社会的快速发展,环境污染、社会矛盾、居民健康等问题不断涌现,政府和民众逐渐认识到健康问题除了受个人生活方式、医疗卫生水平等直接因素影响外,经济社会的发展、自然环境和社会环境的变化等都是影响健康的原因,健康城市建设逐步成为世界各国应对城市化健康问题和追求可持续发展的重要途径。健康城市的建设始于20世纪90年代的世界卫生组织(WHO)健康城市项目,目前全球已有4000多个城市设立了健康城市项目。在这一过程中,随着健康观念的转变,健康问题的解决逐渐由医学模式向社会模式转型[1],健康城市项目不再局限于最初的健康服务和疾病防控,而是发展成为可实施于全球到地方各个层面的系统工程[2]。

一、健康城市的理念与发展

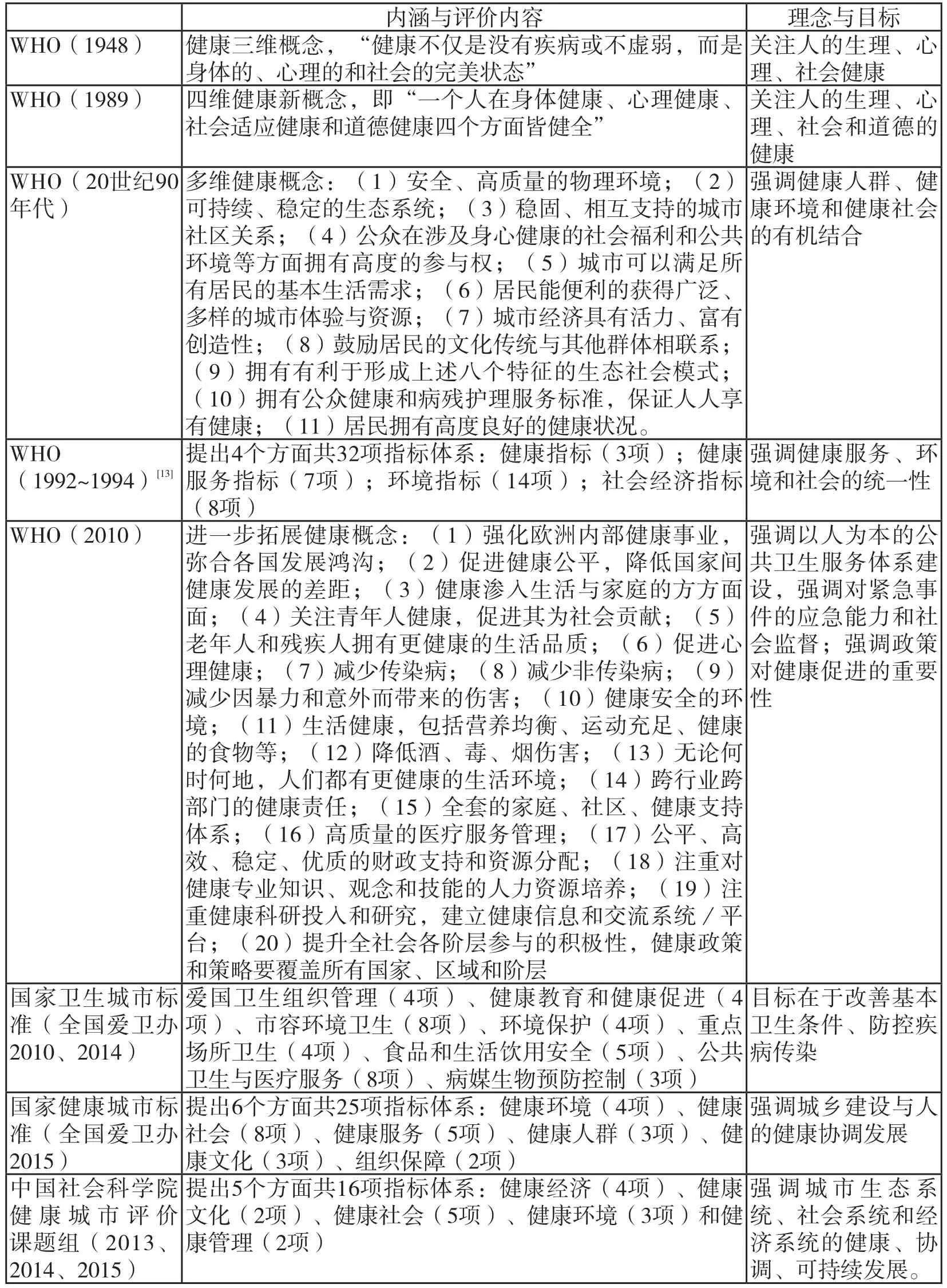

早期的健康理念建立在疾病防治基础上,在医学领域用来说明人们身体的健康状况。1842年,学者Edwin Chadwick系统研究了英国劳工人群的卫生状况并发布了相关报告,这一成果随后促进了英国城镇健康协会的成立[3]。1948年,世界卫生组织提出了三维健康概念,即“健康不仅是没有疾病或不虚弱,而是身体的、心理的和社会的完美状态”[4]。1984年,“2000年健康多伦多”会议首次提出了“健康城市”概念,指出健康城市的要旨在于解决城市健康及其相关问题,这一过程需要多部门和多学科的合作与努力[5]。1989年,世界卫生组织进一步定义了四维健康新概念,即“一个人在身体健康、心理健康、社会适应健康和道德健康四个方面皆健全”[6],并进一步将健康城市定义为“一个不断创建和改进自然和社会环境、扩大社区资源,使人们在发挥生命功能和发展最大潜能方面能够互相支持的城市”。随后,在这一理念的指导下,各地的健康城市建设逐渐由侠义的公共卫生理念向广义的生物、心理、社会模式转变。

同时,学术界也越来越注意到,医疗卫生范畴之外的政策过程会对健康的影响要素或特定疾病的高风险影响因素产生重要作用。在制定诸如交通政策、住房政策、环境政策、教育政策、农业政策乃至财政、税收和经济政策等一系列政策时,需要进一步突出健康的重要性[7]。Hancock(2000)充分考虑到社会、环境和经济之间的相互作用,系统地定义了健康城市的框架体系,指出环境支持力、社会凝聚力、经济支撑力和生态可持续性是健康城市的重要特征[8]。世界卫生组织(2010)进一步将健康城市的内容拓展至20个方面[9](如表1所示)。国内学者认为健康城市是以促进人的健康发展为中心的健康人群、健康环境和健康社会的有机结合体[10],并系统地提出了健康城市的评价指标体系和方法[11][12]。

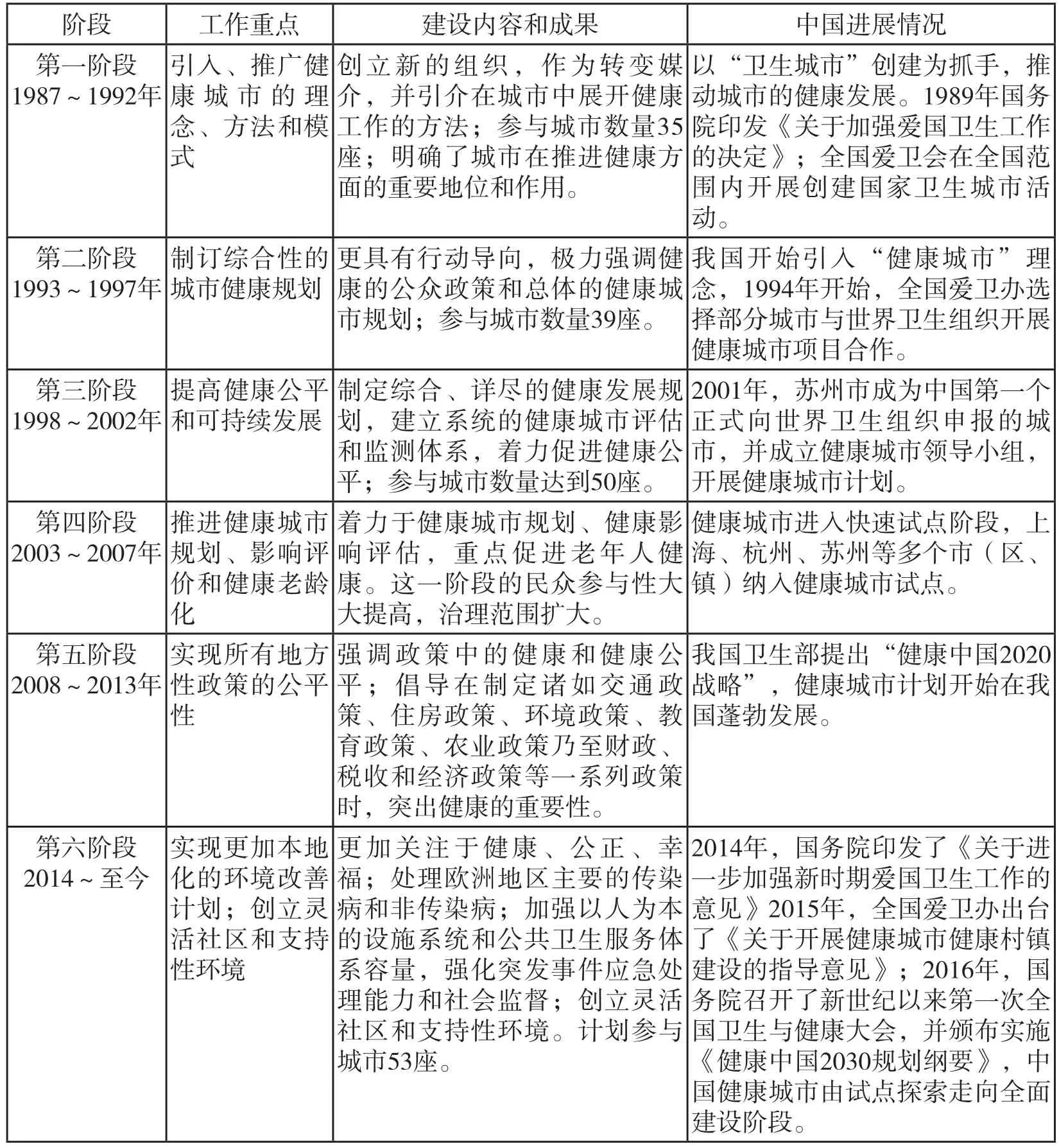

健康城市的理念和实施源于对未来城市运行状态的设想和展望,并由一个发展目标和一系列可持续发展的理念组成。上述不同阶段健康城市理念体系和评价标准的演变清晰地体现了健康城市理念的拓展与提升,即由最初的公共卫生和医学角度发展成为可实施于全球到地方各个层面的系统工程(如表1所示)。

二、健康城市的国际实践

1986年,第一届国际健康促进大会在加拿大渥太华召开,会议通过了《渥太华宪章》,制定了健康促进的战略框架,随后世界卫生组织启动了健康城市项目,重点关注城市贫困造成的健康差异、弱势群体的需要、公众参与以及其他影响健康的社会经济因素[14]。在当前国际健康城市建设中,WHO的“健康城市”工程仍发挥着非常关键的作用,其他国家和地区参照WHO的健康城市体系,结合自身实际,开展了各具特色的健康城市建设实践,并取得了很多可资借鉴的经验。

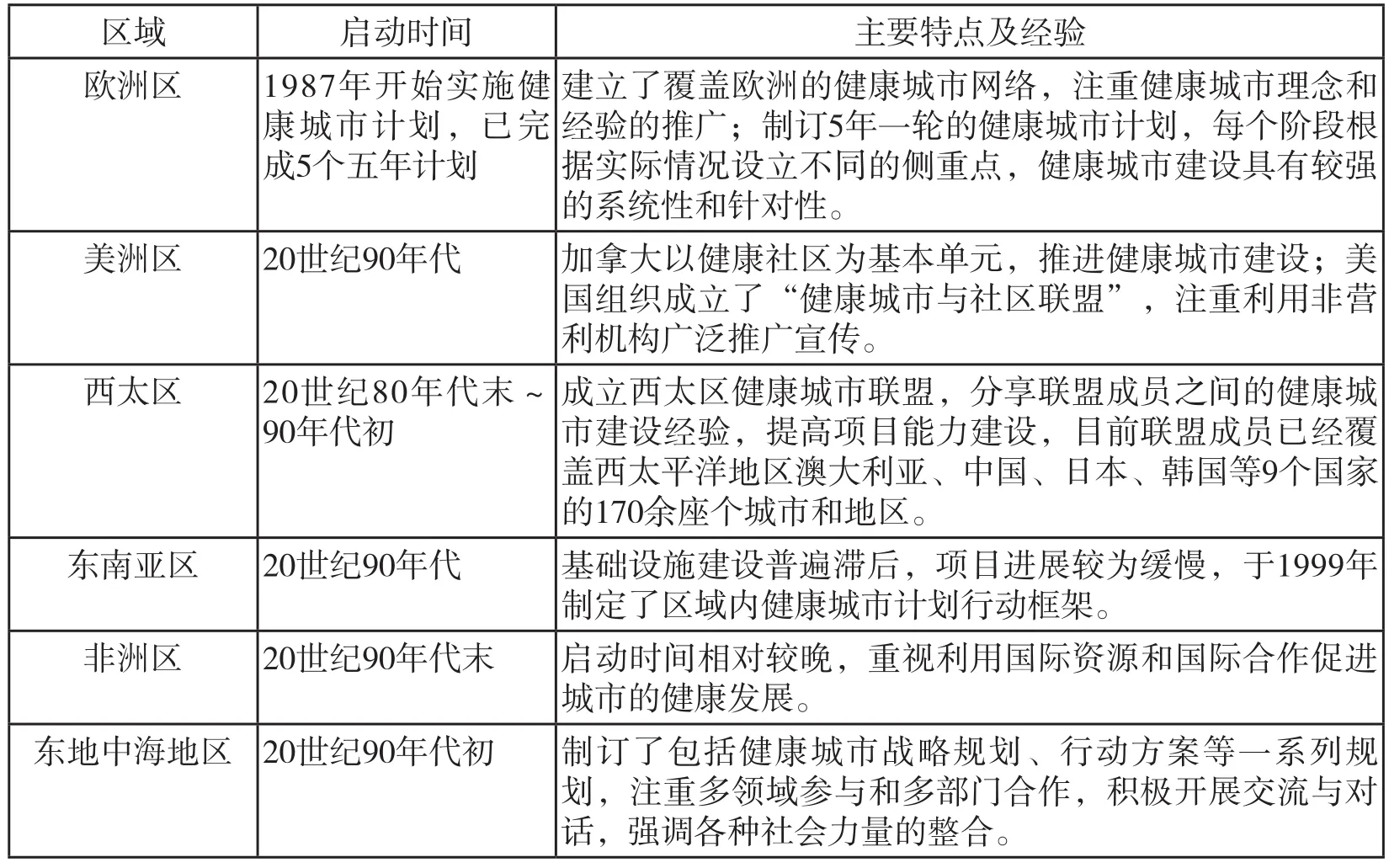

(一) WHO框架下的地区实践

从地区发展实践来看,欧洲是全球健康城市的先锋,健康城市建设一直走在世界前列,其最大特色在于建立了覆盖欧洲乃至全球的健康城市网络。欧洲区于1987年开始全面实施健康城市建设,同时制订为期五年的健康城市计划,并通过成立WHO地区办事处、健康城市联盟、健康城市研究合作中心等措施,有力地促进了

健康城市的相互合作和推广。

表1 不同时期“健康城市”理念的演变

美洲地区是全球健康城市的发源地,自20世纪70年代以来,以美国和加拿大为代表,该地区健康教育与健康促进工作快速发展。1984年,在加拿大召开的世界卫生组织国际会议首次提出了“健康城市”概念,加拿大多伦多率先响应,积极制订健康城市发展规划,采取一系列污染防治措施,并以健康社区为基本建设单元,积极推进健康城市建设。美国则通过非营利机构广泛宣传推广健康城市运动,成立了政府、民间机构、公众广泛参与的“健康城市与社区联盟”。

西太平洋地区是全球健康城市的重要实践者。20世纪80年代末和90年代初,位于西太平洋地区的澳大利亚、日本等发达国家开始实施健康城市行动计划。随后,西太地区的发展中国家也纷纷启动了健康城市建设试点。例如,中国和马来西亚于1994年相继启动了“健康城市中国项目”和“健康城市马来西亚项目”。2003年,“西太区健康城市联盟”正式成立,制订了《健康城市地区指导纲要》,指导和促进地区间健康城市建设的交流与合作。

东南亚地区于1994年开始实施健康城市计划,1999年制定区域内健康城市建设行动框架,通过加强区域内的经验交流和资源共享,一定程度上推动了健康城市的建设,取得了较好成效。

非洲地区的健康城市工作启动较晚,1999年正式成立非洲区健康城市工作网络和区域办公室,并充分借助国际资源促进健康城市的发展建设,广泛开展国际合作,如塞内加尔西部城市与法国西部城市共同开展了健康城市推进计划,成效显著。

东地中海地区于1990年启动健康城市建设,其重点在于解决供水不足、环境污染、住房保障等问题,尤其强调对非传染性疾病的预防和控制。其特点是重视开展部门之间、政府与民众之间的交流与对话,促进多部门合作,以实现各类健康促进活动的整合,并取得了显著成效。

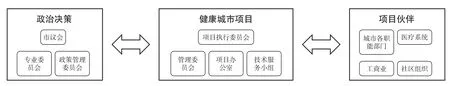

从组织结构来看世界各国的健康城市建设实践,虽然启动时间、建设重点和取得成效不尽相同,但在组织架构上基本采取了三级体系(如图1所示)。首先是建立政策决策系统,争取政府的政治支持,进行广泛的社会动员。其次是组织项目协调系统,即成立项目执行委员会,并赋予一定的决策权和立法权,制定健康城市建设规划和行动计划,强化责任分工和相关的能力建设。第三是组建可落实的项目实施系统,这一阶段的重点在于分步骤落实战略规划、调动各相关部门协作、推动健康服务创新、鼓励社区公众参与、提升公众的健康意识、实施确保健康公平的政策等。

从发展阶段看,世界健康城市建设实践大致经历六个发展阶段。第一阶段是计划准备阶段,旨在引入和推广城市健康发展的理念、方法和模式,促进目标城市的健康变革。第二阶段是注重发挥公共健康政策的调控效应,制定综合的健康城市规划。第三阶段重点解决健康不公平、贫困与健康、社会排斥以及弱势群体需求等方面的问题,着重强调计划整合以及系统的监测与评估的重要性。第四阶段更加注重健康公平,以及参与式和民主式的社会治理,重点关注健康城市规划、影响评价和健康老龄化等领域的建设。第五阶段更加注重政策对于健康问题的重要性,着力于创建健康支持性环境、倡导健康生活方式。第六阶段强调实施本地化的环境改善计划,创立灵活社区和支持性环境,强调以人为本的公共卫生服务体系建设,强调提高突发事件的应急处理能力和社会监督能力。世界健康城市的发展演进具有一定的内在规律性,反映了不同发展阶段需要关注和解决的重点问题,对我国健康城市建设具有借鉴意义。

表2 全球不同地区健康城市建设及其经验

图1 健康城市组织框架体系

(二)多伦多健康城市建设实践与经验

多伦多是加拿大最大城市,连续多年被评为全球最宜居的城市之一。实际上,在快速的城市化过程中,多伦多也曾出现过交通拥堵、空气污染以及市民健康水平下降等各种“城市病”或“亚健康”问题[16][17]。为应对这些问题,多伦多在1986年成立了“健康多伦多2000”委员会,1989年成立了健康城市办公室,致力于推进健康城市的建设与组织协调。

表3 欧洲WHO健康城市工程主要阶段

多伦多健康城市建设的主要经验在于:一是在城市规划中划分适度的功能分区。为控制开发建设强度、保障居民身心健康,多伦多当局设定了严格的分区制,即生活区、商业区、工业区和机构区,并对各类功能区限定了明确的范围和用途,最大限度地降低工业和交通对人类健康的影响,充分保障居民拥有健康的生活居住环境。二是重视“健康社区”建设。以社区为单元,加强健康城市的基础建设,并在社区推广不依赖城市水电系统和污水处理系统的健康建筑,以减少资源环境消耗和环境污染。

(三)利物浦健康城市建设实践与经验

利物浦位于英格兰西北部,是工业革命时期重要的港口城市,也是英国最早加入WHO健康城市计划的城市。在工业革命后期,城市的急剧发展导致医疗不足和住房紧张等问题凸显,城市空间日益拥挤,居民健康状况出现下降。至19世纪80年代,利物浦的肺癌死亡率甚至位居世界第1位,由此引起了政府的高度重视,启动了一系列社会、教育、健康等方面的改革。英国自1995年起开始实施空气质量改善战略,要求全国所有城市必须严格执行空气质量监测、评估与公示,未达标的城市必须划出空气质量管理区域,强制在规定期限内促进空气质量达标,并同时启动“健康城”建设计划,而利物浦就是最初打造的九座“健康城”之一。

利物浦健康城市建设的主要经验在于:一是制订明晰的城市健康计划。1991年由相关部门与市民共同起草了城市健康计划,主要内容包括居住、失业及贫穷、环境、意外事故、儿童行为、资源滥用、心理健康等方面,并制定了详细的分阶段实施目标与步骤。二是推动行政体系的跨部门合作。1987年,利物浦成立了由多个部门组成的跨部门协调委员会,旨在解决城市快速发展中出现的一系列亚健康问题,该跨部门委员会随后改为健康城市办公室,负责健康城市项目的具体实施和运作,同时推动跨部门的协调和联合行动。三是重视健康理念的推广与宣传。1988年发表的“利物浦宣言”提出了“全球思考、地方行动”的策略,组织媒体、学校和社区等在全市范围内开展“健康利物浦”的讨论,有效地推动了民众在促进健康发展中的主体作用。

三、全球健康城市发展趋势

回顾全球健康城市的发展历程,“健康城市”的理念已经形成全球共识,“健康城市”建设广泛持续推进,跨地区和跨行业的健康促进行动正在深入开展。在我国,“推进健康中国建设”已被纳入国家“十三五”规划,“健康中国2030战略”和健康城市建设也已全面启动。基于当前的发展阶段以及国际国内环境的新形势、新变化,未来,全球健康城市发展将呈现以下发展趋势。

(一)发展理念:关注经济社会与人的健康协调发展

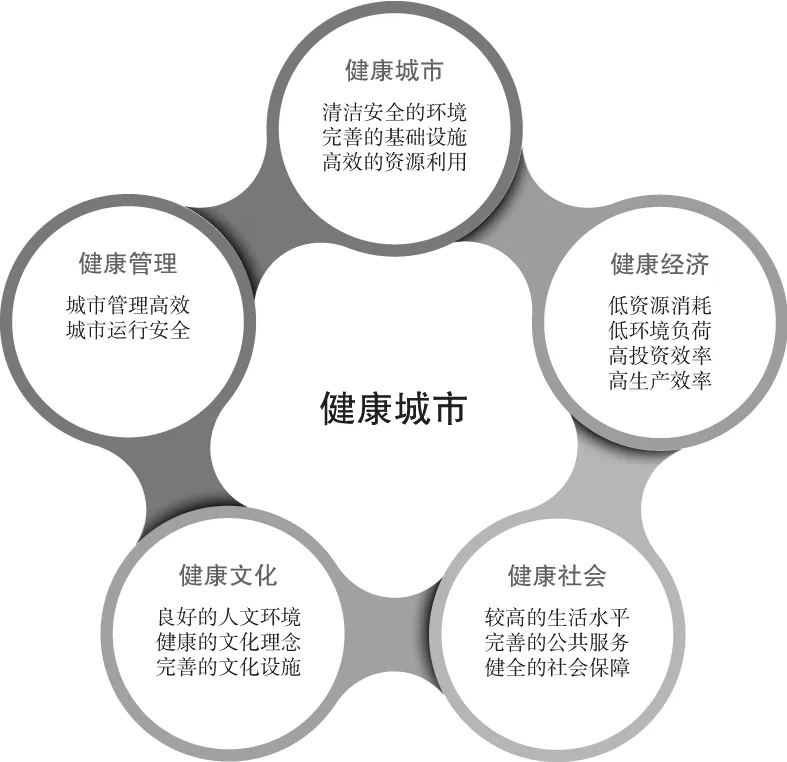

健康城市的理念源于包括健康问题在内的各类社会和环境问题频发,以及人们健康观念的转变。随后,人们开始意识到各类环境因素甚至比个人生活方式、医疗卫生条件对健康的影响更具普遍性,众多健康问题是物理环境和社会环境综合作用的结果,健康观念的转变使得健康问题的解决由医学模式转向社会综合模式,甚至在城市规划、建设和管理的各个环节都坚定践行健康城市理念。例如,在城市治理环节,包括居住、交通、大气环境等众多领域优先考虑健康相关的政策,并评估所有政策对健康的影响。在社会建设方面,重点保障居民在教育、住房、医疗、就业、安全等方面的基本需求,建立更加公平更可持续的社会保障制度。2016年11月,在上海召开的第九届全球健康促进大会明确了健康城市治理的五大原则,其中之一便是“改善社会、经济、环境所有健康决定因素”。本文认为,健康城市的发展目标是多元的,通过促进城市健康经济、健康文化、健康社会、健康环境和健康管理的协调发展(如图2所示),最终形成经济高效、社会和谐、环境友好、文化繁荣和宜居安全的可持续城市健康发展格局。

图2 未来健康城市的内涵与特征

(二)组织架构:建立以政府主导的跨部门协调机制

健康城市建设是一个系统工程,其理念与模式必然要求健康城市建设是跨部门协作,以减少不必要的重复建设与协调冲突,使有限资源达到效益最大化。因此,全球健康城市的发展始终遵循跨部门协作的原则。如世界卫生组织特别倡议建立健康领域中的合作伙伴关系,指出“健康促进需要建立多层次的合作伙伴关系,包括各级政府、各部门之间以及社区层面的合作,需要打破政府与非政府组织之间、公共部门与私有部门之间的界线和隔阂”。从全球发展实践来看,建立以政府为主导、多元主体参与的跨部门协调机制,有利于将健康城市公共政策的制定者、实践者、管理者整合到统一的框架体系内,更好地为健康城市建设发展服务,这将是未来健康城市发展的必然趋势。

(三)参与主体:注重非政府组织和社区层面的广泛参与

全球发展实践表明,非政府组织尤其是社区机构的参与一定程度上决定着健康城市计划的成功与否,自世界卫生组织推行健康城市项目以来,社区层面的参与,以及政府与非政府组织的互动与合作贯穿于健康城市需求评估、规划制订、活动实施与监测评价等各个环节,多组织合作、社区广泛参与已经成为健康城市建设的基本形式。目前,我国健康城市的建设也充分借助“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,强调推进“健康社区”“健康医院”“健康学校”“健康单位”等“健康细胞工程”建设,倡导政府、居民、企业、学术机构等共同参与健康城市的规划、设计、执行和评估,最大程度促进健康城市的可持续发展。

(四)实施策略:倡导面向健康的城市规划、建设与管理

世界各国在健康城市建设中普遍重视健康城市规划的制订。例如,在城市规划环节,除了要求在物质空间环境、城市基础设施、公共服务等方面满足居民健康需求,越来越多的规划将针对儿童、妇女、老年人等亚人群细化建设健康城市的实施要求,全面落实“人人享有健康”的理念。2015年全国爱卫办出台的国家健康城市标准则将各城市是否制定健康城市规划作为评价指标之一,要求“用科学方法开展健康城市需求评估,在健康城市需求评估的基础上,制订科学合理、针对性强、目标明确的行动计划”,同时还要求在城市规划总体框架体系下更加注重“健康理念”的应用,如海绵城市规划、“多规合一”规划等。在城市建设和管理过程中,更加强调生态系统、用地约束对城市健康发展的重要性,多措并举地推进城市健康发展。

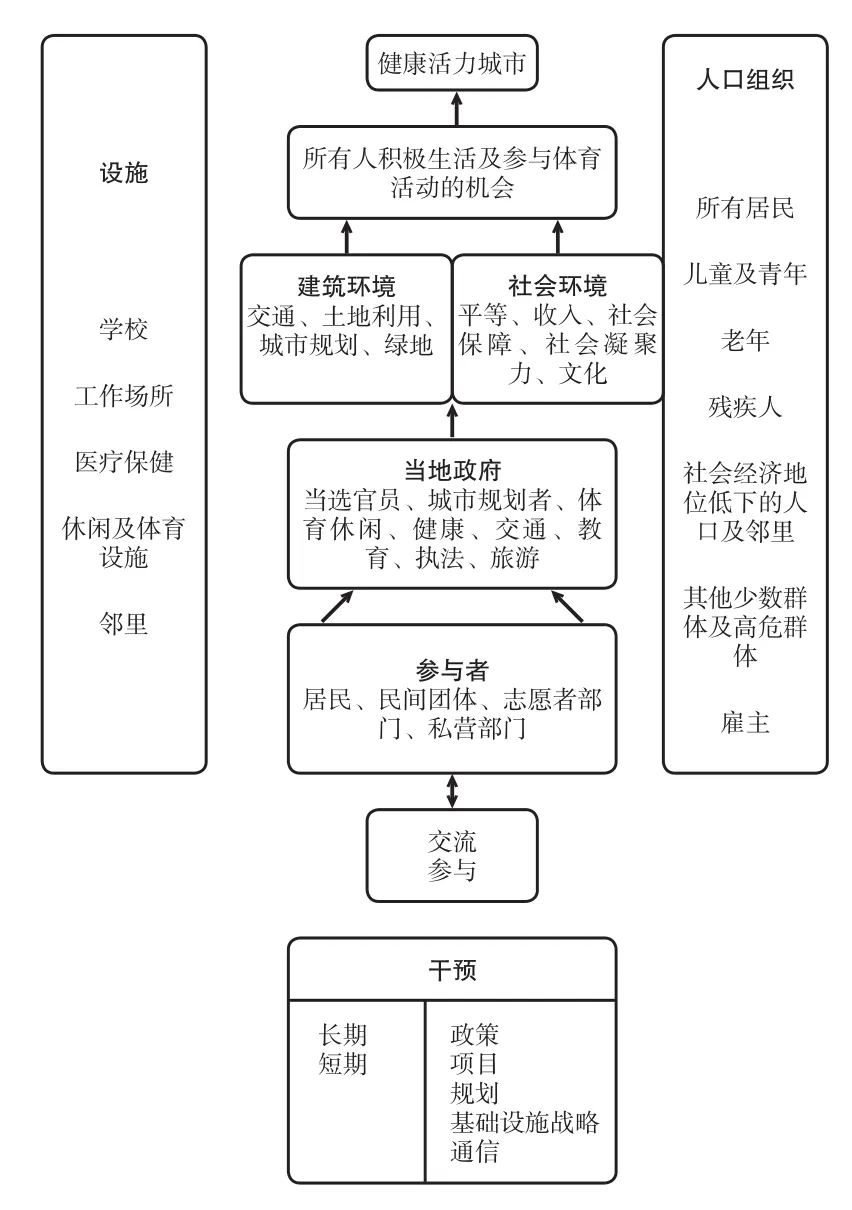

未来,健康城市发展将进一步遵循以下框架体系(如图3所示)。一是引导达成共识。引导城市发展的健康理念,推动当地政府、居民和私营部门等利益相关者达成健康共识,合理辨别机遇和制约因素,制定长远发展目标和阶段性目标。二是制订规划。识别物理环境和社会环境中的短板,科学诊断城市发展中的“亚健康”问题,有针对性地确定基础设施建设、环境建设、文化建设和社会建设的重点领域和项目,并设置优先级别,分步分类地有序实施。三是实施与评估。国内外健康城市实践普遍认同监测与评价的重要性。未来,在健康城市规划与实施的同时,将更加强调建立定量和定性指标相结合的健康城市建设评价指标体系,明确监测评估的内容和要求,以及时发现并解决问题,不断改进实施计划,从而保证健康城市建设更加合理有序地推进。

图3 健康城市发展体系示意图

四、结语与启示

2016年,随着“健康中国2030”战略的深入实施和第九届全球健康促进大会的召开,我国城市健康发展迈入了全新阶段。国家层面的顶层设计不断完善,健康发展理念逐渐融入各项公共政策;地方层面的实践丰富多样,城市规划、建设和管理的各环节坚定践行健康城市理念;国际层面的健康合作不断深化,中国的健康促进理念和实践经验逐渐走向世界。然而,伴随着快速的城镇化进程,居民的健康需求快速增长,健康服务资源相对不足、医疗卫生资源调配不均、健康发展水平地区差异较大等问题日益凸显。因此,如何最大限度地促进健康公平、实现全体国民共享发展成果,是健康中国2030目标实现的重要保障,也是全面建设小康社会的关键所在。本文建议未来我国城市的发展应着力从以下几个方面着手,以期通过健康城市建设,助推全面建成小康社会和“健康中国2030”战略目标的实现。

一是在规划设计层面,应在国家顶层设计框架体系下,探索符合地方特色的“健康型城市规划”。城市规划及其相关公共政策影响到健康城市的方方面面,在促进城市健康发展方面发挥着至关重要的作用。因此,各地应结合健康城市目标,进行科学的健康城市规划和设计。在城市规划和设计环节,除了要求在物质空间环境、城市基础设施、公共服务等方面满足居民健康需求,还应针对儿童、妇女、老年人等亚人群细化建设健康城市的实施要求,全面落实“人人享有健康”的理念。

二是在技术应用层面,应更加注重借助智慧化、信息化的手段,推动健康城市的智慧发展。当前已有不少城市借力智慧城市建设,在智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧教育等领域积极探索。未来,各地应继续深化信息化的智慧应用,推动形成智能高效的健康城市管理模式,如健全城乡基层医疗卫生服务体系,提高疾病预防控制能力,加强远程教育、远程医疗服务的发展,不断提升落后地区的教育和健康水平等。

三是保障机制层面,应借鉴国际经验建立动态评估机制。我国的健康城市发展最早始于20世纪80年代末的“国家卫生城市”创建活动。与卫生城市相比,健康城市的内涵更加丰富,包括健康经济、健康文化、健康社会、健康环境和健康管理等方面,应借鉴国际经验,建立定量和定性指标相结合的健康城市建设评价指标体系,明确监测评估的内容和要求,通过设计合理的公共政策、建立动态评价机制,重点改善影响健康的社会决定因素,确保健康城市建设更加合理有序推进。

四是在理论研究层面,应更加注重多学科的互动融合。城市在一定程度上是各种社会问题交互作用和集聚“爆发点”,单纯基于公共卫生的认知模式难以有效解释和应对日益复杂的城市健康问题。未来,应基于多学科融合视角,分析、探寻影响城市健康发展的社会、经济、环境、生态、文化等影响因素及其作用机理,寻找更加系统有效的解决方案。

[1]许从宝,仲德崑,李娜.当代国际健康城市基本运动理论研究纲要[J].城市规划,2005(10):52-59.

[2]单菁菁,武占云.西部地区健康城市发展评估与分析[J].开发研究,2017(1):94-100.

[3]Ashton JR.From health towns 1843 to healthy cities 2008[J].Public Health,2009,123(1):e11-e13.

[4]郭根.中国健康城市建设报告[M]:北京:中国时代经济出版社,2009.

[5]Hancock T.The evolution,impact and significance of the healthy cities/healthy communities’ movement[J].Journal of Public Health Policy,1993,14(1):5-18.

[6]Mechanic D.Social policy,technology and the rationing of health care[J].Medical Care Review,1989,46:113-120.

[7]马祖琦.健康城市与城市健康——国际视野下的公共政策研究[M],上海:东南大学出版社,2015.

[8]Hancock T.Urban ecosystem and human health:a paper prepared for the Seminar on CIID-IDRC and urban development in Latin America,Montebideo,Uruguay,April 6—7.2000.

[9]World Health Organization:Healthy 21 Targets[R/OL].http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-healthy-city/health21-targets

[10]傅华,玄泽亮,李洋.中国健康城市建设的进展及理论思考[J].医学与哲学,2006,27(1):12-15.

[11]单菁菁,武占云.西部地区健康城市发展评估与分析[J].开发研究,2017(1):94-100.

[12]单菁菁,武占云.2015年中国城市健康发展评价[C].中国城市发展报告NO.9,北京:社会科学文献出版社,2016:1-10.

[13]Webster P,Sanderson D.Health cities indicators:a suitable instrument to measure health?[J].Urban health,2012(Suppl1):52-61.

[14]World Health Organization:Healthy cities[R/OL].http://www.who.dk/healthy-cities/.

[15]翟羽佳.国际健康城市计划的理论与实践[J].医学与哲学,2014(13):50-53.

[16]周向红.加拿大健康城市实践及其启示[J].公共管理学报,2006(3):68-73.

[17]周向红.健康城市:国际经验与中国方略[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

International Practice and Trend of Healthy City

Wu Zhanyun,Shan Jingjing

Healthy City is the main route for countries to deal with series problems of urbanization,to attain the target of sustainable development.Based on the typical cases of healthy cites around the world,the paper gives a comprehensive overview about the concept and evolution of healthy city,analyzes the important strategy and practice of global healthy cities.From the perspective of development concept,organization structure,participation bodies and implementation strategy,the paper then analyzes the development trend of global healthy cities.Finally,considering the facts of healthy city construction in China,the paper proposes some countermeasures and suggestions for Healthy China 2030 Strategy from the aspect of design,technology,mechanism and theoretical research.

healthy city; international practice; development trend; enlightenment

R199 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2017.06.015

国家自然科学基金项目“基于技术异质性与非期望产出的中国城市生产效率提升路径研究”(项目编号:71473266)。

武占云,中国社会科学院城市发展与环境研究所副研究员,研究方向为城市与区域经济。单菁菁,中国社会科学院城市发展与环境研究所研究员,研究方向为城市规划和城市问题。

陈丁力)