城市基层治理的社企融合策略研究

2018-01-03◎张冰

◎ 张 冰

城市基层治理的社企融合策略研究

◎ 张 冰

社企混合型社区的存在,是中国城市基层社会从单位型向社区型转型过程中的普遍现象;两种治理体制的并存和冲突,是中国城市基层治理的一大特色,也是导致基层社会治理困境的主要根源。化解这一困境并推进城市基层社区的共建、共治和共享,关键在于从创新基层党建工作出发,促进社区与企业在社区管理服务上的内在联动,并通过机制创新、技术创新、组织创新、文化创新等举措,实现社企在社区治理上的全方位、深度化融合。

城市治理 混合型社区 单位型社区 基层党建

改革开放以来,中国基层社会经历了从单位向社区的转变历程,而传统单位型社区与现代小区型社区的并存和管理交叉,既是中国基层社会的一大特色,又构成当前城市基层治理不得不面临的问题。典型体现,就是社企混合型社区在治理上的条块分割和管理“两张皮”现象。党的十九大报告提出,党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,也是中国特色社会主义制度的最大优势。化解社企融合型社区治理的症结,关键也在党。本文的研究宗旨,即是在个案调研的基础上,以创新党建工作为突破口,化解社企混合型社区内部单位治理与小区治理的内在隔阂,实现治理资源和机制的协调统一,做到优势互补,进而为推进共建共治共享的社会治理格局提供一种新的思路。

一、社企混合型社区的治理现状及困境

改革开放以来,中国基层社会的最大变化,即是单位制的日益解体以及社区取代单位成为社会管理和社会生活的基本单元。2000年民政部出台《推进城市社区建设的意见》,明确以“扩大民主、居民自治”作为城市社区建设的基本原则,提出逐步实现社区居民自我管理、自我教育、自我服务和自我监督,为我国社区建设的发展提供了目标方向。然而,这种单位向社区的转型至今未彻底完成。作为中国特色社会主义政体的延续和遗留,各种集体化色彩的单位制仍然未完全褪去,甚至在某种程度上有所强化,从而在社区治理方面以单位(企业)—社区混合型的模式保留下来,成为城市基层社会的一个常见现象。

(一)当“单位”遭遇“社区”

按照学界的一般分类,当前我国城市社区根据历史形成过程和内部结构性要素差异,可大体分为单位型社区、街坊型社区(主要是村改居式社区)、小区型社区等三类。单位型(包括企业型)社区一般属于一个或几个单位,居民职业的同质性强,居住区和生产区有明显的区隔,辖区服务必须具备单位身份才能享用。比如企业型社区往往为企业管理,社区资源也一般由企业购置和支配,社区居民主要为企业职工等等。不过,这种划分属于一种理想型状态。由于人口的流动,现实中的社区除了新建的小区型社区,主要以偏混合型为主——即机关企事业单位主导的“社企混合”形态。社企混合型社区往往既有单位职工,也有来自不同行业的居民。这些单位里的居民,既受到所在单位的直接领导和管理,同时又接受社区的管理,从而有着双重身份特征。

单位是中国社会组织和调控的一种特殊组织形式,“在社会长期发展的过程中,单位构成基本的调控单位和资源分配单位。”①当前,随着企业体制改革的深化,企业社会保障功能逐步从原来一元化管理中剥离出来,政府、社会和企业领域开始分化,“企业的归企业”“社区的归社区”之趋势日益明显。然而,反映到基层公共事务管理上,这种分离并不明显,特别是在国有企业主导的社区当中,大量公共服务资源仍然掌握在企业手中,居民的管理权和归属感仍主要在企业,而不在社区,从而造成社区与企业在基层治理上的诸多冲突,多头管理或管理“两张皮”现象突出,严重阻碍了基层社区治理的推进。有学者将这种社企混合型社区的建设难题归纳为四个困境,即企业精英和社区精英的重叠性困境;管理理念的错位与人员素质的悬殊;企业盈利理念和社区公共服务理念的冲突;企业科层管理模式对于社区自治空间的压制和“殖民化”等。②除了治理主体、理念、制度等方面的深层矛盾之外,社企混合型社区还存在着许多治理方面的具体和直接限制,从而严重阻碍了社区的长远发展。本文就以广州YT社区为个案,详细分析社企混合型社区治理的内在困境。

(二)社企混合型社区治理的内在困境——基于广州YT社区的实证调查

YT社区地处天河区北部,周边经济发达,交通便利,辖内有三个地铁口和近十几路公交车站点,公共设施配备完善,幼儿园、中学、银行、农贸市场、卫生站应有尽有,居民生活极为便利。YT社区内辖4个商住小区,总面积约0.5平方公里,共有户数3890户、11925人,其中常住户数2727户,流动户数1163户,社区人口相对稳定。从居民年龄上看,社区居民中青年居多,18岁以下青少年933人,60岁以上户籍老人455人(其中孤寡老人1名、独居老人3名、退管老人148名),人口年龄呈现纺锤形结构,社区发展可塑性较强。YT社区由国有企业——广东YT投资有限公司(后文简称“YT企业”)职工宿舍演变而来,企业职工(包括离退休职工)现占社区总人数的1/3。可以说,YT社区是企业单位型社区向地域型社区转型的一个典型,既保留着传统企业或单位型管理的特色,也有着鲜明的现代区域型社区特点,是观察和探讨企业或单位型社区转型的绝佳样本。

从YT社区的具体情况来看,虽然近些年其在推进幸福社区建设方面实施了许多创新举措,并取得不错的成绩,但始终未根本解决单位式与社区式两种治理方式的内在冲突,社区管理上交叉重叠、各自为战等“两张皮”现象仍然十分明显。其中,最明显地体现在如下三个方面。

一是企业参与社区治理的程度不高。作为社区唯一一家大型企业(甚至社区名字也是以企业冠名的),YT企业有许多职工居住在该社区,但随着市场化改革的推进及由此引发的企社分开趋势,企业对于员工的社会保障及服务责任大量下放到社区,企业管理方越来越少参与社区的公共治理事务,也始终未建立有效的社企常态化联系机制,致使企业参与社区建设的动力和能力严重缺乏。对于社区方面来说,大量社区公共文化或服务资源(甚至是上级资源配置对象)仍然集中在企业,社区在推进治理方面往往处于弱势地位,并经常面临多头管理、资源匮乏、思路混乱等重重问题。二是居民对社区治理的参与热情不高。由于YT社区居民多为企业老员工,其单位认同往往多于社区认同,关心企业多过关心社区,新老居民在处理社区公共事务上很难形成一致意见。长期形成的生活习惯,也使得企业职工居民在遇到问题时往往首先诉诸企业而非社区,致使社区在管理服务上被边缘化,居委会的公信力始终难以确立,进而严重削弱了社区的凝聚力和发展后劲。三是社区治理资源有限,且呈现条块分割的碎片化局面。YT社区地域狭小,对文化服务设施资源的容纳力有限。近年来,随着小区居民楼建设的日益密集,社区内文体活动场地和休闲场地愈发减少,文体活动举办已到了见缝插针的地步。更为不利的是,企业内部的公共文化资源不对外开放,使得本来就有限的社区公共资源更加捉襟见肘;而社企并存的双重管理体制又使得重复建设及资源浪费现象时有发生,严重制约了社区的长远发展。

总之,单位型与小区型社区治理方式的互不相融、企业发展和社区发展的脱节,使得社企混合型社区在治理上呈现出明显的“两张皮”现象,管理交叉、资源碎片,居民归属感不强、凝聚力不强,社区发展整体处于建设无序、后劲乏力的状态。要走出这一困局,需要深入到社区治理的制度深层,努力打通企业与社区在治理机制上的内在隔阂。

二、党建为基,社企联动:社企融合式社区治理的内在逻辑

关于社企混合型社区的治理困境,当前学者提出了许多具体的解决方案,比如主张“企业社区回归社会社区”,推进设施共建和资源共享,利用企业内在关系资源,加大对社区基本建设和工作经费的投入,等等。③这些对策虽然切中了一些时弊,但由于缺乏具有可操作性的运作机制及制度保障,尤其是缺乏具体的项目主导者,它们往往流于空话,很难从根本上解决问题。为此,首先需要围绕组织、机制、策略等层面,确立一个全方位的社企融入治理逻辑框架。

首先,社企融合式治理的基本思路,是以党组织建设为龙头,以社企联动为动力,以网格化管理为核心,充分整合社区资源,依托文化广场、街坊互助站、家庭综合服务中心、志愿服务队等服务平台,充分结合企业与社区的特色,努力将社区打造成为优势共享、协同共建的现代社区。

其次,社企融合式治理包括三个基本原则。一是党委统筹,共建共享。加强党委的领导作用,充分调动政府、企业、社会和居民等多元创建主体的积极性与创造性,着力形成社区共建共治共享的合力。以调动企业力量为核心,有效整合各方资源,加强统筹协调能力,发动社区居民、辖内单位、专业服务机构共同参与社区的服务管理,探索资源共享机制,降低社区创建的成本。二是社企联动,共同治理。发挥社区所属企业的优势,建立社区与企业相互帮扶、联动发展的良好治理格局。以网格化管理、信息化支撑、社会化服务为基础,以增强社区发展活力、提高社区治理水平为目标,着力构建“网格立体化、主体多元化、服务社会化”社区治理新机制,推动社区管理向社区治理转变,促进从垂直化的社区管理向扁平化的社区治理改变,全面提升社区治理能力和现代化水平。三是居民导向,制度保障。构建政府、企业、物管、业主、社工等多方联系沟通平台,及时掌握居民诉求,以居民需求和满意度为方向和标准,优化资源投入,提高资金、要素投入的针对性和有效性。坚持解放思想,通过机制创新,最大化协调居民自我管理的动力,形成社区自主发展的长效机制和利益协调机制,为社区的持续繁荣与活力提供制度性保障。

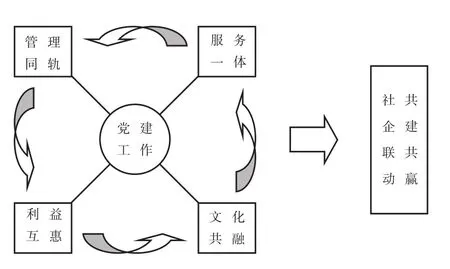

再次,社企融合式治理的关键在于推进社企在资金、管理、文化和服务等方面的利益联动,即围绕社区的发展特点,针对社企联动的动力、社企联动的渠道、社企互为服务的内容与方式等问题,实施机制和任务的对接。比如在资金联动上,企业可通过提供资金或产品直接资助社区建设,社区可利用自己的地缘位置、人际关系等为企业进行相关的品牌宣传,达到互利共赢;在管理联动上,企业先进管理经验可为社区治理提供借鉴,社区创新的治理做法同样可给企业管理提供参考;在文化联动上,融合企业文化与社区文化,为员工和居民提供多元化的文化服务,提升员工对企业、居民对社区的归属感和认同感;在服务联动上,企业可根据社区发展需求和企业产品与服务需求,与社区居民进行联动宣传,提高企业产品或品牌的影响力,有效履行企业社会责任,形成良好的社会形象。总之,通过社企在社区治理上的内在联动,既可以解决社区发展的资金难题,也可以有效提升社区治理能力、塑造特色的社区文化,最终实现企业发展与社区建设的互补双赢。这既是发挥基层社会资源潜力、优化资源配置、提升社区与企业共赢的前提,也是克服当前我国“单位—社区”二元共存之普遍发展困境的有效策略。

图1 社企联动模型示意图

三、推进社企融合的策略创新,实现城市社区的良善治理

十九大报告提出,要推进社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。对于社企混合型社区来说,要彻底摆脱管理“两张皮”、居民归属感缺乏、参与能力不足等制约社区发展后劲的内在困境,真正实现基层社区的共建、共治和共享,还需要从基层党建工作入手,通过机制创新、技术创新、组织创新、文化创新等具体举措,实现社企在社区治理上的全方位、深度化融合。

(一)机制创新:促进企业与社区党建工作的协同融入

以党建工作为引领,探索一套有效的社企联动及资源整合制度框架,开创建立社区与企业利益互惠和协同发展的新路径,是调动企业参与社区建设热情、推动社区持续良性发展的前提。为此,可重点推进管理、服务、经济(利益)、文化等四个层面的机制创新。

1.管理同轨机制,即围绕党建契约化合作,推进社区与属地企业在社区发展上的共管共治。一是成立社区发展共建领导小组,在街道党委的协调下,明确共建权责关系,合理分配领导小组名额,确保社企双方在社区建设上的权责均衡。二是探索建立社企双向兼职领导制度,通过专职专选方式将企业党委领导选入社区党组织班子(不占社区党组织班子职数);在条件许可的前提下,使社区党委负责人驻企业党委兼职,有效推动社区与企业党委的双向领导管理。三是完善社企党建工作联席会议或社区共建议事制度,定期围绕社区或企业发展等重大问题进行讨论协商;明确例会规则及程序,保障社区居委在联席会议上的主导权和话语权。当前,应重点探索社区与企业内部党代表的合作,以党代表协调带动企业与社区党委的协同管理,不断推动社区管理的属地化和统一化。四是探索党员两轨制(属地化和单位化并行)管理机制创新。具体包括:健全党员统一登记管理制度,实现社区属地党员档案(包括流动党员)的共享;推进党员双向管理制度创新,建立“分时式”管理和“并行式”党员管理机制;④探索流动党员或企业非在职党员属地化管理创新,完善企业离退休党员移交程序,健全企业流动党员的属地化管理,推行企业党员移交经费补贴制度;推行管理服务“对口”负责制度,将社区治安及卫生建设项目细化并直接对接到辖区企业(或具体部门),做到“一对一”式的对口管理服务,并建立长效的监督机制;设立非在职及流动党员管理基金,专门用于解决企业非在职或流动党员以及社区辖内企业党员的内部联络事宜,化解党员双向管理工作的经费困境;设立“社区党建网”,创建区域统一的社企党建网络平台,网络平台由社区党员共享(每个党员一个密码),每个党员加入一个“虚拟党组织”,鼓励党员参与网上讨论,甚至参与社区事项表决,推进社企双方在党建或其他事务上的信息共享。

2.服务一体机制,即整合社区辖内资源,推进社区居民和企业职工的服务一体化。一是建立社企共建联合调研小组,定期或不定期地对属地企业发展或社区建设事务开展调研,及时做好社企沟通,实现服务企业职工与服务居民的齐步共进。二是强化企业工会和社区综合服务中心的内部合作,通过联合举办文化体育活动、开展就业指导和心理培训、助弱慰问等活动,打造社企统一的社会化后勤服务机制。三是针对社区党员开展网络综合学习培训,推进社区属地党建的网络化创建工作,不断推进党建服务一体化和信息化。四是建立企业社会责任社区实践基地,强化企业职工与社区居民的帮扶互助,提升企业职工参与社区建设的热情。五是加强企业与社区基础设施资源的共建共享,联合社区周边企业、学校、医院以及辖内各“封闭小区”,选择性地推进文体娱乐活动设施场所的互为开放;探索推行“一卡通”服务,优先对社区特定群体(如党员、孤寡残疾居民等)在特定时段(如晚上或周末)内实行免费开放,实现社区资源利用的最大化;设立社区发展基金,建立以政府投入为引导、企业、社区以及其他社会多元化力量投入相结合的社会化服务投融资体制,鼓励社会力量以资金、房产、设备、技术、信息、劳务等形式投入社区社会化服务项目。

3.利益互惠机制,即把握企业发展与社区发展的利益均衡点,充分调动企业参与社区建设的内在热情。社区的关注核心在于争取企业对社区发展的资源(包括土地和资金)支持,而企业的关注焦点在于借助社区建立企业产品销售以及宣传发布的前沿阵地,提升企业的内在效益和外在影响。为此,可开展如下三个方面的制度尝试。一是开辟企业产品社区化销售“绿色通道”,由社区居委统筹,免费为企业提供产品销售和推广站点,协助企业方开展产品配送等服务;社区居民则享有企业产品购买的价格优惠和便捷化服务。二是建立社区用户调查及信息回馈调查机制,定期免费为企业市场售后及产品满意度提供跟踪调查,及时在用户体验上与企业方开展信息沟通。三是依托社区网站或文化广场建设,建立企业产品及企业文化的宣传发布平台,将社区打造成为企业文化形象宣传的“桥头堡”。四是依托企业社会责任示范点及基地建设,开展企业形象的对外推介,以企业社会责任的提升带动企业品牌的提升。

4.文化共融机制,即将企业文化与社区文化建设融为一体,不断强化企业内部凝聚力和外在影响力。制订科学系统的社企文化建设及推广方案,有效地将企业发展传统与社区历史文化融为一体,将企业文化建设与社区精神塑造融为一体,将企业品牌打造与社区品牌创建融为一体,共同打造既具社区特色又具企业发展风貌的社区文化。

图2 以党建为核心的社企联动机制创新示意图

(二)技术创新:推进社区共建共治的网络化和便捷化

随着网络互动2.0互动技术平台的推广和运作,利用网络技术推进基层服务的精准化和便捷化,已成为社区建设的潮流。推进社企混合型社区建设,必须依托智慧城市建设的这个时代契机,加强社区网格化服务平台建设,不断推进社区管理和服务的精准化、即时化及定制化。

1.深入推进网格化管理。推进网格化管理包含三个基本内容:空间网格划分、网格化中央信息处理及反馈系统的建立,以及以问题为核心的管理流程革新。其中最为核心的是建立中央信息化处理系统。为此,一是应围绕院落化(封闭式小区、楼道等)地理特点,按照现状管理、方便管理、管理对象整体性等原则,科学划定各个网格单元,形成不规则边界线的网格管理区域。按照“街道-社区-责任网格”三级网格体系,对责任网格实行“分片包干”责任制,明确巡查员工作职责、工作制度、工作标准、工作纪律和工作绩效考核办法。二是推进综合中央网络信息指挥系统建设。深入研究城市网格化管理系统的关键技术,利用计算机网格技术及网格GIS协调机制,按照城市部件管理模式将管理对象进行分类管理和进行编码,并运用地理编码技术建立数据库,明确标注名称、现状、归属部门和位置等信息,实现社区各种信息和资源的精确定位和数据共享。三是围绕信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈,核实结案等环节建立闭环式、完整式管理流程,推动社区管理从条块分割、静态式、科层化模式向直面群众诉求的扁平式、连贯式、整合式管理流程的转变。

2.构建信息化社区综合服务体系。推进孵化培育、资源共享、公共服务、党建工作、诉求表达于一体的枢纽型社区综合服务体系建设,探索建立一键式、窗口式的便捷化社区网络沟通和求助系统。推进社区分类化服务创新,联合社会服务公司,为“空巢”、独居、病残等特殊家庭,提供紧急呼叫救助和日常生活照顾的个性化、定制化服务。探索引入便携式、可穿戴式医疗预测及报警设备,健全社区老年人及有康复需求的残疾人健康档案,拓展网络保健咨询平台,实现对社区特定群体的即时性、全程化跟踪服务。

3.建立智能化社区纠纷化解机制。依托智慧党建系统,利用党代表接访约访平台,调解处理社区企业的劳资纠纷,维护工人合法权益。整合各智慧终端海量党建资源,完善青少年工作网络平台,推动团建工作的信息化、智能化、便捷化,逐步实现网络服务从“内容提供”到“产品提供”的转变。搭建物管、家综、居委、街道四位一体的信息沟通与公共协商平台,有效推进社区的共建共治。

(三)组织创新:提升居民的公共参与及自治能力

社区管理服务质量的提升,有赖于居民社区参与和自我治理能力的不断提升。对于社企混合型社区来说,尤其需要通过组织方式和制度的创新,提升社区发展的内在活力。具体做法包括:

1.建立合作服务平台,强化社企合作的社区互助服务场所及硬件设施建设。尤其是加强对互助服务场所的网络化技术支持,促进互助站实体空间与虚拟空间的配合。

2.拓展群众互助项目,以项目形式带动社区居民组织协作能力的提升。比如,开展助贫扶弱项目,成立社区内部助贫扶弱互助基金,积极引入社会资金,为社区互助提供资金支持。开展消费合作项目,通过开设社区跳蚤市场,创办“慈善超市”(“爱心超市”),采取“政府推动、民间运作、社会参与、社工操作、义工协助、百姓受益”的模式,在社区互助站内开展定点捐赠、属地求助和义卖变现等活动,建立社区慈善捐助的长效运作机制和帮贫扶弱的慈善救助体系。推进就业指导或文化教育项目,通过建立社区就业信息沟通平台,订立社区企业与社区居民的就业互助协议,开辟社区慈善报刊或摊位等方式,帮助居民实现就地就业。推进法律咨询项目,通过引进律师志愿者,免费向社区居民提供律师咨询服务。开展志愿激励项目,联合街道团工委和周边高校,实行“在读志愿服务学分”“实习安排计划”“专业课程安排”等志愿激励机制,建立志愿者服务与企业考核挂钩制度,探索义工“信用银行”,探索社区志愿服务计量、贮存和回报制度。⑤推进邻里互助项目,推行“爱心标签”活动,向愿意向临近重点扶持对象提供临时性帮助的住户发放“爱心标签”,并纳入互助信用银行,作为享受同等社区服务优惠的条件。

3.实施参与激励计划。随着互助项目的推进及社区民间团体内部交流的深入,抓好时机推进自治制度创新,有效实现社区互助团体向社区自治组织的角色转变。一是创立社区文化或互助组织协会,推举参与热情较高且时间充裕的退休老人担任会员,具体负责社区组织未来发展和内部联谊事宜;二是探索建立社区议事会议制度,引导社区文化组织协会或民间团体领袖参与社区居委会或社区管理联席会议,赋予其相应的话语权甚至投票权;三是引进专业的社工队伍,帮助居民制订适合社区实情且简单实用的民间议事规则,并通过具体而有针对性的活动项目设计,快速提升社区居民的自组织能力;四是推进社区党代表联系群众机制改革,强化党代表与各类群众组织的常态化沟通渠道,以党内民主推进社会民主的平稳实现。

(四)文化创新:打造和谐共享的社区环境

推进企业文化与社区文化的融入与整合,塑造社区特有文化品格,强化居民对社区的归属感和荣誉感,是增强社企混合型社区凝聚力的重要内容。为此,需要从如下四个方面入手。一是建立社区公共文化场所,打造具有社区特色品味的文化形象。二是凝练塑造社区文化精神。发掘企业及社区历史文化资源,围绕社区发展历史和现实成就,结合周边人文环境,凝练社区特有文化品格,设计代表社区形象的标语和标志,增强社区居民的共同体意识。三是加强社区品牌建设。以社区文化精神塑造为基础,统一社区形象标识,制定社区标语,规范社区标牌,建立全方位的社区标识系统。开展“有形社区”创建活动,制订特色文化品牌推介计划。四是开展丰富多彩的社区文化活动。举办社区“文体节”,以小区为单位,开展体育竞赛或特色文化活动评比活动,组建社区运动队和文娱队,积极赴外参加比赛,有效提升社区知名度和内在凝聚力。五是打破企业与社区之间的文化隔阂。通过文化联谊及资源共享,打破物理和心理空间上的围蔽与孤立,构建统一的社区共同体意识。六是推进治安卫生一体化治理工作。完善社区治安联防监控网络,实现全社区全方位监控。发展志愿治安服务队伍建设,尤其是发挥退休企业党员干部的余热,成立由居民自组织治安卫生环境联合监督小组。充分发挥社区党组织的先锋带头作用,构建以“社区党组织—网格党支部—院落(楼栋)党小组”为主,志趣型、物业型等功能型党支部为补充的社区安全、卫生志愿服务队伍,努力打造“社区环境、人人有责”的参与机制。积极探索垃圾分类方式创新,有步骤地推进垃圾分类端口向家庭的前移,进一步节约社区垃圾分类成本,努力打造社区垃圾分类的“示范型社区”。

注释:

①王沪宁.从单位到社会:社会调控体系的再造[J].公共行政与人力资源,1995(1).

②张金鹏,郑庆杰.企业型社区转型的组织嵌入与路径依赖[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011(7).

③侯渝生,陈健.搞好企业型社区建设的探索[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004(7).

④“分时式管理”指的是工作8小时以单位管理为主、社区协助管理为辅,8小时以外以社区管理为主、单位管理为辅;“并行式管理”,即是社区内企业党员在接受企业党委直属管理的同时,根据所属小区或楼道再选出企业党员代表参与社区党员小组生活或党员联谊,具体参与讨论社区发展事宜,并负责向同区域的企业党员通报。

⑤具体可借鉴国际上通行的社区互助服务计划,设立以劳动时间为单位的社区“货币”(“时分券”),以此为媒介在会员中开展服务交换活动。

[1]王沪宁.从单位到社会:社会调控体系的再造[J].公共行政与人力资源,1995(1).

[2]张金鹏,郑庆杰,企业型社区转型的组织嵌入与路径依赖[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011(7).

[3]刘建军.单位中国——社会调控体系重构中的个人、组织与国家[M].天津:天津人民出版社,2000.

[4]吴启焰.大城市居住空间分异研究的理论与实践[M].北京:科学出版社,2001.

[5]R·E·帕克,E·N·伯吉斯,R·D·麦肯齐.城市社会学.宋俊岭,吴建华,王登斌,译[M].北京:华夏出版社,1987 .

[6]程玉申.中国城市社区发展研究[M].华东师范大学出版社,2002.

[7]杨晓民,周翼虎.中国单位制度[M].中国经济出版社,1999.

Research on the Integration between Community and Enterprises in Urban Grassroots Governance

Zhang Bing

The existence of mixed community is a common phenomenon in the transformation of urban society from unit system to community forms.The coexistence and conflict of two kinds of governance system are one of the main features of the grass-roots governance of Chinese cities,and also the main causes of the relevant problems.To resolve this dilemma and promote urban grassroots community,the key is to start from grass-roots party construction innovation and to promote internal linkage between community and enterprises in community management and service.Through mechanism,technology,organization and culture innovation,community governance can be fully and deeply integrated.

urban governance; mixed community; enterprise-managed community; community-level party construction

C916 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2017.06.014

张冰,广东省社会科学院副研究员,研究方向为国家建设与乡村治理。

陈丁力)