强迫他人书写收条、借条行为的定性分析

2018-01-02王海

王海

一、基本案情

2015年2月,王某开办了A制鞋厂。同年5月,王某与张某签订了转让协议,约定王某将A厂转让给张某控制的B公司,转让费20万元。王某随即将A厂设备、原材料、半成品等搬至B公司,B公司对设备、车间进行了改造。合同签订后,张某未按约定支付王某转让费20万元,并联系王某到B公司会议室“谈判”。谈判过程中,张某、杨某、李某等6人关闭会议室门窗,对王某实施殴打致其轻伤。王某被迫承认诈骗B公司后,张某等人继续强迫王某写下“收到B公司20万元”的收条和“借到B公司25万元”的借条。后因他人报案,公安机关将张某等6人抓获归案。

二、分歧意见

对张某等6人如何定罪,存在三种不同意见:

第一种意见认为,张某等人将王某殴打致轻伤的行为构成故意伤害罪。由于“侵犯财产类犯罪”的对象仅限于现实、有形的动产,不包括无形、可期待的财产性利益,因此张某等人强迫王某书写收条、借条的行为本身,不应评价为犯罪。

第二种意见认为,张某等人的暴力意图是使王某产生精神恐惧,不是直接抢夺财物,张某等人强迫王某书写收条、借条的行为构成敲诈勒索罪,将王某殴打致轻伤的行为构成故意伤害罪,应数罪并罚。

第三种意见认为,张某等人以暴力、胁迫手段逼迫王某书写收条、借条的行为,符合抢劫罪的核心构成要件,應以抢劫罪定罪处罚。

三、评析意见

我们同意第三种意见。理由如下:

(一)收条、借条均代表着相应的财产性利益,张某等人强迫王某书写收条、借条的行为,符合抢劫罪的对象要件

尽管我国刑法未直接规定财产性利益属于侵犯财产罪的犯罪对象,但“侵犯财产罪”的“财产”不应仅作狭义理解,而应包括财产性利益。一是我国刑法理论界的主流观点认为,财产性利益具有财产价值,在一定条件下可以转化为现金或其他财物,是值得保护的重要利益。[1]从保护财产权的法益角度看,我国刑法第五章“侵犯财产罪”中的“财物”,不应限定于有形财物,也包括以其他形式存在的财产性利益。二是将财产性利益纳入“财物”范畴符合我国当前的立法精神。如2016年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条即明确规定,贿赂犯罪中的“财物”,包括货币、物品和财产性利益。财产性利益即可以是折算为货币的物质利益,如房屋装修、债务免除等,也可以是需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。三是将财产性利益纳入“财物”范畴符合国际刑法的发展趋势。目前,德国、日本、韩国等主要法治国家,都在刑法典中明确将财产性利益纳入侵财类犯罪的保护对象。如《日本刑法典》第236条、《韩国刑法典》第333条分别在盗窃罪、抢劫罪中,将财产性利益作为犯罪对象予以保护。结合本案,收条和借条,就其本身来说,虽然不是有形财物,其经济价值也微乎其微,但从民事法律关系看,借条是表明双方建立债权债务关系的债权凭证,证明债权人和债务人之间存在着权利义务关系,借条一旦开出,出具方即负担某种债务。收条则是双方债权债务关系消灭的债权凭证,债权人写下收条则意味着日后返还款项请求权的消除。借条、收条等债权凭证,在实质上均代表一定数额的财产性利益。因此,本案中张某等人采用暴力、胁迫手段逼迫他人写下收条、借条的行为,侵害了他人的财产性利益,符合抢劫罪的对象要件。

(二)从是否当场使用暴力、使用暴力的原因、程度及后果等方面综合分析,张某等人的行为更符合抢劫罪的构成要件

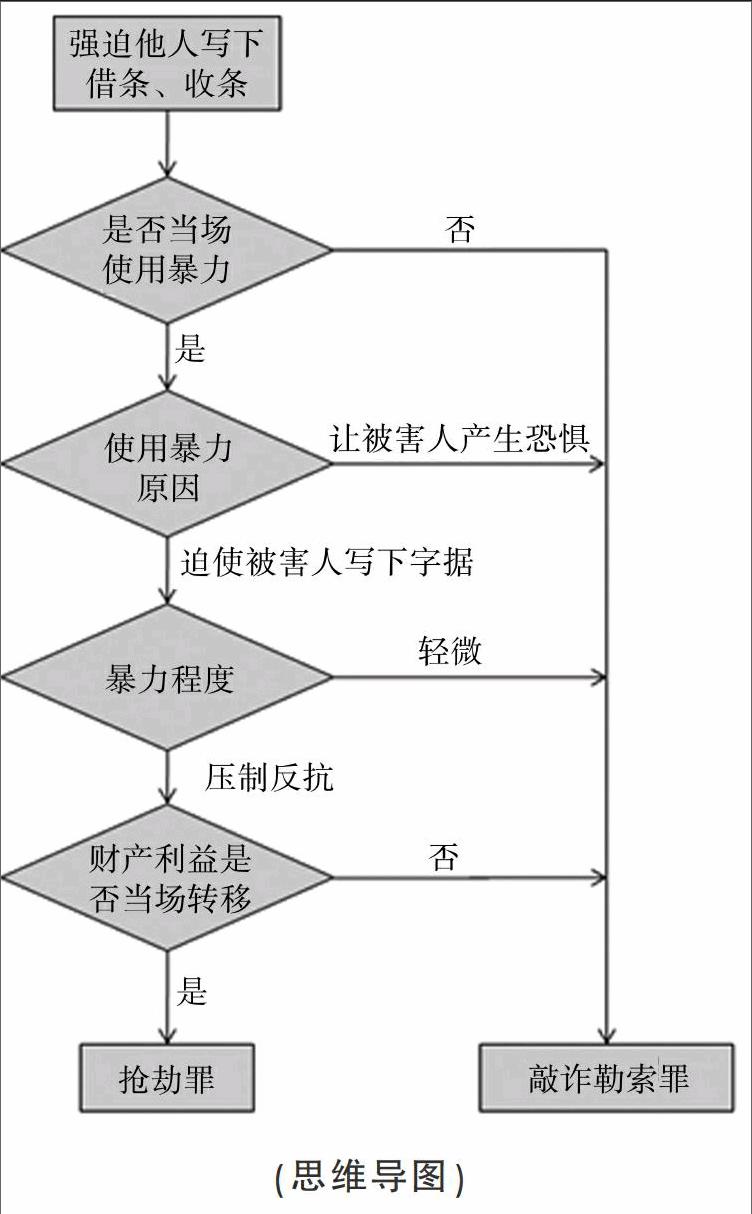

对此类行为究竟如何定性,最主要的分歧在于定抢劫罪还是敲诈勒索罪。在立法上,虽然《最高人民法院(2000)刑他字第9号批复》规定,强迫他人写下收条、借条的行为应认定为抢劫罪,但2014年最高人民检察院《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》又规定,行为人以借贷为名采用暴力、胁迫手段获取他人财物,以抢劫罪或者敲诈勒索罪定罪处罚。立法上不确定,司法上同样混乱。如在“韩某敲诈勒索案”中,南京市高淳区人民法院认为,韩某为抵赖债务,采用暴力、胁迫手段,强迫他人写下收条和借条,构成敲诈勒索罪。而在“习海珠抢劫案”中,江西省高院认为,习海珠等人以暴力、胁迫手段逼迫被害人彭某某写下75万元收条的行为,构成抢劫罪。[2]对此,我们认为,应回归抢劫罪和敲诈勒索罪的核心构成要件,结合以下要素进行综合分析(详见思维导图):

1.是否当场使用暴力。抢劫罪的行为内容是当场使用暴力或者以当场使用暴力相威胁;敲诈勒索罪的行为内容主要是威胁、恐吓,可以通过暴力威胁,也可以通过宣扬被害人隐私、设置困境等方式要挟,让对方产生恐惧心理,敲诈勒索罪可以包含但并不必然包含暴力内容。如果被害人写下收条、借条时,行为人没有当场实施暴力行为或以暴力相威胁,被害人仅基于威胁、恐吓所产生的恐惧心理而写下收条、借条,不符合抢劫罪的“当场暴力”特征,不能认定为抢劫罪,宜认定为敲诈勒索罪。

2.使用暴力的原因。抢劫罪中,行为人使用暴力的目的是压制对方反抗,从而劫取被害人的财产,被害人除了交出财物并无其他选择,否则人身将会受到巨大侵害。敲诈勒索罪中,行为人使用暴力的目的则是强化威胁效果、让对方产生恐惧心理,而被害人基于该恐惧心理向行为人或第三人处分财产。可见,如果行为人使用暴力的原因仅仅是让被害人产生恐惧心理,而迫使被害人基于恐惧心理写下收条、借条的,宜认定为敲诈勒索罪;如果行为人使用暴力的原因是迫使被害人写下收条、借条,即“当场暴力”是被害人交付财物的直接原因力时[3],则宜认定为抢劫罪。

3.暴力程度及后果。敲诈勒索罪的暴力程度较抢劫罪明显轻微,并未达到足以“压制被害人反抗”的程度。在逼迫被害人书写收条、借条过程中,行为人即便使用暴力,如果其暴力程度较为轻微,并无造成被害人轻伤及以上的后果,宜认定为敲诈勒索罪;反之,如果行为人强迫被害人书写收条、借条的暴力达到压制被害人反抗的程度,甚至造成被害人轻伤以上后果,该暴力程度远远超过了敲诈勒索罪的轻微暴力程度,而且仅认定敲诈勒索无法评价被害人轻伤的后果,该情况宜以抢劫罪论处。endprint

4.时间的紧迫性和是否当场占有转移财产性利益。抢劫罪表现为行为人劫取财物一般应在同一时间、同一地点,即“当场”取财。敲诈勒索罪则没有此限定,而是给被害人一定的延缓时间,行为人既可以当场取得财物,也可以在实施威胁、恐吓之后的一定时间内取得财物。如果行为人给予被害人一定的缓冲时间交付财物,或者并未当场占有财物、日后再获取财物,宜认定为敲诈勒索罪;而如果被害人一直在行为人的暴力胁迫下当场交付财物、或转移财产性利益的,宜以抢劫罪论处。

结合本案,张某等人当场使用拳打脚踢、棍棒击打等暴力、胁迫手段,且该暴力手段达到了足以压制王某反抗的程度。王某孤身一人,张某一方则多达六人,双方力量相差悬殊。张某等人将王某关闭在B公司会议室里,对其实施暴力殴打,王某根本无力反抗而写下字据,可以认定王某被迫写下字据与张某等人暴力殴打存在直接因果关系。王某被打至轻伤,亦证明张某等人的暴力行为超过“轻微”程度。在此情况下,王某被迫写下20万元收条、25万元借条。因此,从是否当场使用暴力、使用暴力的原因、程度及后果等方面综合分析,张某等人的行为更符合抢劫罪的构成要件。

(三)收条与借条在法律关系上具有不同的性质,以抢劫罪定罪并区别对待能够实现罚当其罪

抢劫罪侵犯的是人身权和财产权,而敲诈勒索罪主要侵犯的是财产权。从对财产权侵犯的角度看,应以行为人是否实际劫取、控制他人财产作为判断犯罪既遂与否的标准。但由于收条与借条在法律关系上具有不同的性质,强迫他人写下收条与强迫他人写下借条在判断既未遂上存在不同。收条虽不是有形财物,但却能够证明双方债权债务消灭。行为人强迫被害人写下收条,意味着双方前期的债权债务关系随即消灭,行为人当即实现了非法占有收条所代表的财产性利益,犯罪已经既遂。而行为人强迫被害人写下借条,是以非法方式在双方间创设了一个新的债权债务关系。被害人写下借条时,行为人的财产并未立即增加,被害人的财产性利益并未立即减少,行为人取得借条并不意味着财产性利益的必然转移,其能否最终获得财产还依赖后续诉讼等相关程序,因而系犯罪未遂。需要说明的是,收条、借条虽然代表着一定的财产性利益,但其与现实的有形财物毕竟存在差别,二者不能完全划等号,即便在定性上根据案情可以认定为抢劫罪,但在量刑时也不能单纯以借条、收条所载明数额作为行为人抢劫的具体犯罪数额。倘若行为人迫使被害人写下数额过大的收条和借条,仅凭载明的数额来具体量刑,显然会造成量刑失衡。因此,将收条、借条所记载的数额作为量刑情节之一,并结合案情综合考虑,才能做到罚当其罪。结合本案,张某等人采用暴力方式,强迫王某写下20万元收条的行为,因前期合法债权即时消灭,财产性利益已完成转移,属于抢劫罪既遂;强迫王某写下25万元借条的行为,因财产性利益没有当场转移,属于抢劫罪未遂。同时,在量刑时,不单纯以收条、借条所记载的数额作为抢劫罪的犯罪数额,亦能给司法裁量留有余地,實现罚当其罪。

注释:

[1]张明楷:《刑法学》(第五版),法律出版社2016年版,第933页。

[2]杜曦明等:《习海珠抢劫案》,载《刑事审判参考》第102集1063号。

[3]李会彬:《抢劫罪与敲诈勒索罪的界分:“两个当场”实质内涵新探》,载《江西社会科学》2016年第12期。endprint