南京某三甲医院医生群体对第三方调解的认知调查

2018-01-02高天昊景抗震

高天昊,景抗震

(南京大学医学院附属鼓楼医院医务处,江苏 南京 210008, 1158058978@qq.com)

南京某三甲医院医生群体对第三方调解的认知调查

高天昊,景抗震*

(南京大学医学院附属鼓楼医院医务处,江苏 南京 210008, 1158058978@qq.com)

目的对南京某三甲医院医生群体进行第三方调解认知调查,了解医生群体对第三方调解的认知现状并予以分析,以期提出合理化建议。方法以某三甲医院200名医务人员为研究对象,自行设计调查问卷,并利用卡方检验、非参数检验对数据进行统计学分析。结果57.5%的医生认为医患关系较紧张;78.5%的医生群体对第三方调解有不同程度的了解;91.5%的医生群体认为第三方调解在化解医疗纠纷方面具有不同程度的作用;71.0%的医生群体不同程度听说过医疗责任险;89.5%的医生群体认为有必要购买医疗责任险。结论第三方调解逐步得到医生的认可,但作为新生事物仍需各级主体加大宣传进而充分发挥第三方调解作用。

医生群体;医疗纠纷;第三方调解

近年来,如何妥善解决医患纠纷,愈发引起政府和社会各界的高度关注。相关研究和调查结果都表明,医患纠纷第三方调解受到医患双方的认同和肯定。医疗纠纷第三方调解指“第三人依据纠纷事实和社会规范(风俗、惯例、道德、法律规范等),在纠纷主体之间沟通信息、摆事实明道理,促成纠纷主体相互谅解、相互妥协、达成解决纠纷的合意”[1]。本文以某三甲医院为例,调查医务人员对第三方调解认知的现状,发现目前第三方调解存在的问题并提出相应对策。

1 资料与方法

1.1 调查对象

考虑研究对象的可获得性,采取方便抽样法对某三甲医院200名医务人员进行调查,共计发放调查问卷200份,收回200份,有效回收率100%。

1.2 问卷设计

根据该三甲医院医务人员工作特点,在咨询长期从事医政管理工作的卫生行政部门领导和医院职能科室领导后,自行设计某三甲医院医务人员第三方调解认知问卷。预调查与问卷修正:选取在院研究生为调查员并进行调查培训后进行预调查,在搜集意见、发现问题的基础上对问卷进行修改。在回收的预调查问卷中,部分问卷有缺失值,对此类问卷发回后经过解释重新填写后回收。

1.3 调查内容

调查内容共计16道题,题目设计以下信息:①基本信息:性别、年龄、职称、科室等。②对医疗纠纷的认知:对现在医患关系认知、是否发生过医疗纠纷、医疗纠纷的最佳解决途径等。③对第三方调解的认知:是否了解第三方调解模式、对第三方调解的态度、是否需要完善第三方调解、对第三方调解效力认知等。本调查的Cronbach’s α系数为(0.826大于0.8),有较好的内部一致性。问卷效度分析中,KMO统计量为0.752,可以进行因子分析,因子贡献率为53.70%。具有较好的信度和效度,说明问卷的设计较为合理。

1.4 统计学方法

利用Epidata13.0进行双录入,对调查问卷所得数据采用SPSS16.0进行统计分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

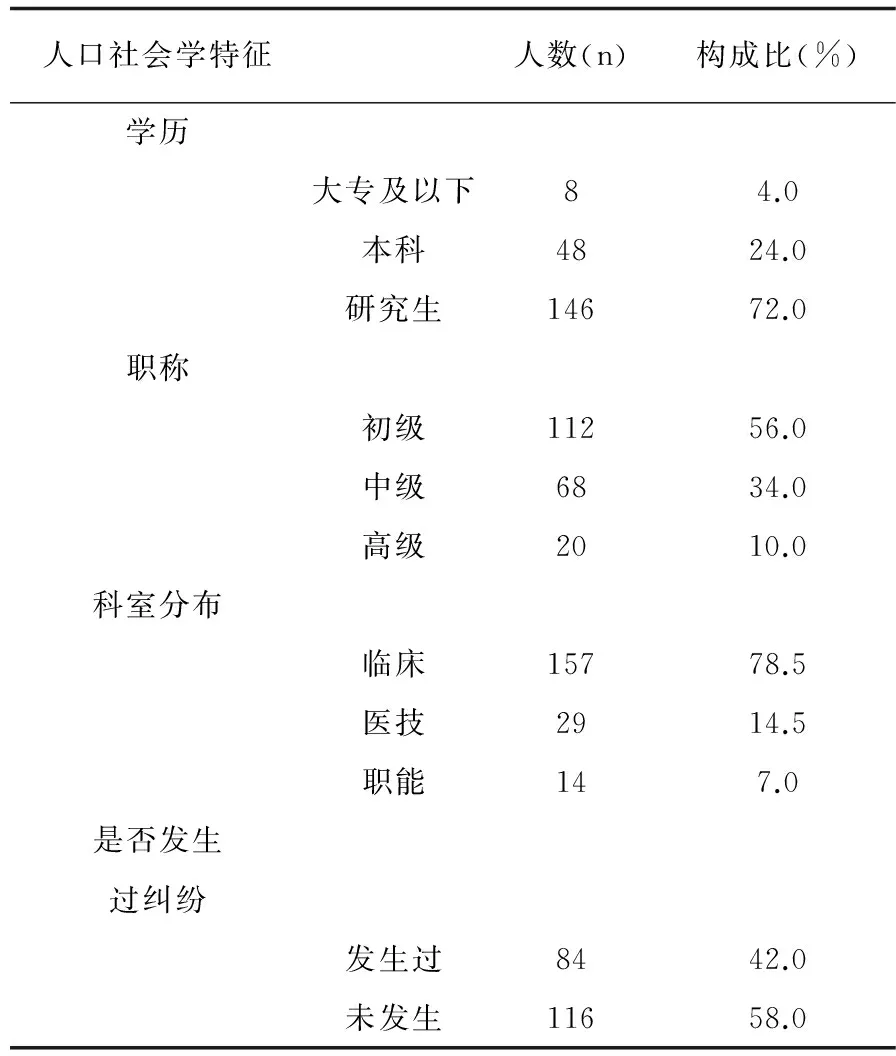

2.1 被调查医生群体基本信息

被调查医生群体中,以临床一线工作人员为主,占78.5%;发生过医疗纠纷的共84人,占42%。女性医生群体居多,占51.5%;40岁以下年龄段的医生群体占83.5%;具有研究生学历的医生群体占72%;具有初级职称的医生群体占56%,如表1所示。

续表

2.2 医务人员对医患关系的认知

调查显示,42.5%医生认为医患关系较为融洽,57.5%的医生认为医患关系较紧张,且不同科室医生对医患关系的认知经非参数检验得2=13.25,P<0.05,差异具有统计学意义。42.5%的初、中、高级职称医生认为医患关系较为融洽,57.5%的初、中、高级职称医生认为医患关系较为紧张,不同职称医生群体对医患关系的认知经统计学检验2=9.98,P>0.05,差异无统计学意义,如表2。

表2 不同科室和职称医生群体对医患关系的认知

2.3 医务人员对医疗纠纷解决途径的认知

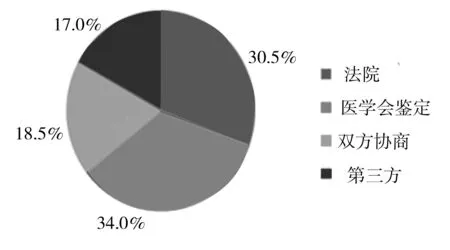

纠纷发生后选择法院诉讼和医学会鉴定解决医疗纠纷的占64.5%,选择双方协商占17.0%,有18.5%的医务人员选择第三方调解方式。这表明各级卫生行政主管部门倡导的第三方调解调解在医务工作中尚未得到有效认可。

图1 医务人员对医疗纠纷解决途径认知情况

2.4 医务人员对第三方调解的知晓度及态度

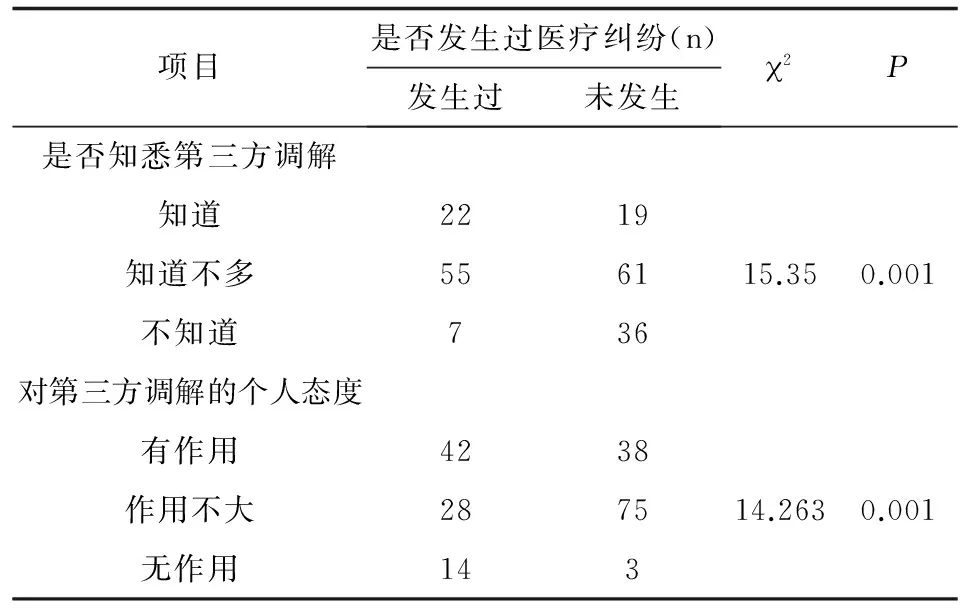

78.5%的医生群体对第三方调解有不同程度的了解,21.5%的医生群体对第三方调解不知道,且医生群体是否发生过医疗纠纷对第三方调解知晓经统计检验2=15.35,P<0.001,有统计学意义。91.5%的医生群体认为第三方调解在化解医疗纠纷方面具有不同程度的作用,8.5%的医生群体认为第三方调解在处理医疗纠纷方面没有作用,且医生群体是否发生过医疗纠纷对第三方调解的个人态度经统计检验2=14.263,P<0.001,有统计学意义,如表3。

表3 医生群体对第三方调解的知晓度及态度

2.5 医务人员对第三方调解模式的认知

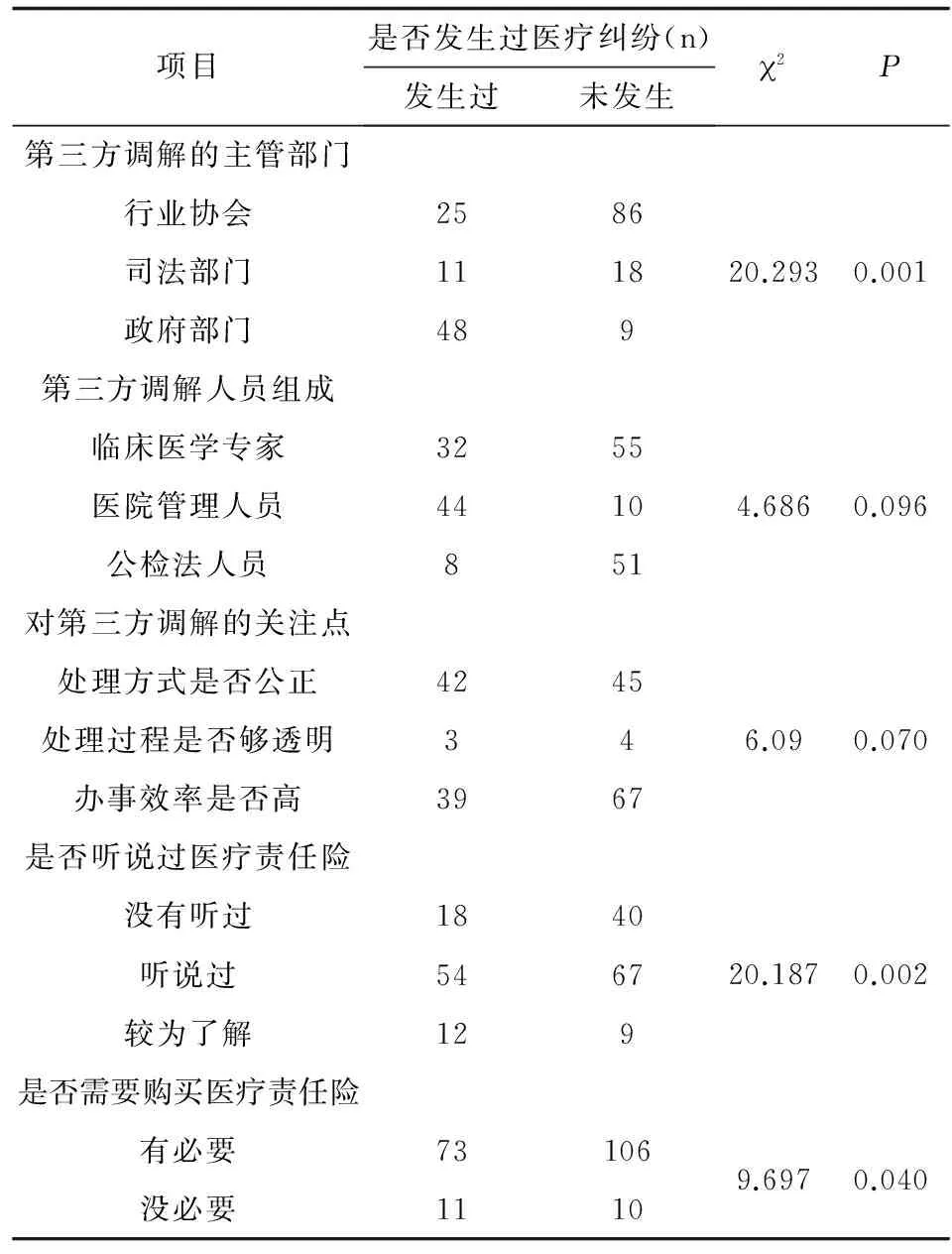

55.5%的医生群体认为第三方由行业协会管理,14.5%的医生群体认为应由司法部门管理,28.5%的医生群体认为应由卫生行政部门管理,医生是否发生纠纷在对第三方主管单位方面经统计检验2=20.293,P<0.001,有统计差异。43.5%的医生认为第三方调解机构由临床医学专家组成,27%的医生认为由医院管理人员组成调解机构成员,29.5%的医生认为公检法人员组成调解机构成员,医生经历过医疗纠纷在对第三方调解人员组成方面无统计学差异。43.5%的医生认为第三方调解机构应由临床专家组成,27%的医生认为应由医院管理专家组成,29.5%的医生应由公检法人员组成。医生群体是否经历过医疗纠纷在对第三方调解机构人员构成方面无统计学差异。43.5%的医生重视第三方调解模式的公正性,53.0%的医生重视处理纠纷的效率,经检验无统计学差异。71.0%的医生不同程度听说过医疗责任险,29.0%的医生没有听说过医疗责任险,医生是否经历过医疗纠纷在对医疗责任险的认知方面经统计学检验2=20.187,P<0.001,差异有统计学意义。89.5%的医生认为有必要购买医疗责任险,10.5%的医生认为没有必要购买医疗责任险,医生是否经历过医疗纠纷在对购买医疗责任险必要性方面经统计检验2=9.697,P<0.001,有统计学意义,见表4。

表4 医生群体对第三方调解模式的认知

3 讨论

3.1 对第三方调解机构主管部门的认知

第三方调解作为一种非诉讼纠纷解决机制,美国、日本、德国等都有相应探索,我国结合自身国情,也创造性的涌现出北京模式、上海模式、宁波模式等。2002 年北京卫生法学会和医学教育协会分别成立了医疗纠纷调解中心,由中国人民保险公司和太平洋保险公司分别委托这两个调解中心调处公司承保范围内的医疗纠纷,2011年,北京已转化为人民调解组织模式[2]。北京模式即一种行业组织模式,它依托行业协会,聘请退休、有着丰富临床或工作经验的医生、法官等组成专家队伍,在卫生行政部门、医疗机构的委托和监督下,依照诊疗规范、卫生行政法律法规等对医疗纠纷进行调解。这种模式特点之一是因有大量临床专家的参与而易得到医生的认可,这也和本次调查显示的大部门医生认为第三方调解由行业协会组织管理一致。上海模式是依托司法局主管的人民调解委员会成立医患纠纷人民调解委员会,依据《人民调解法》开展工作。纠纷发生后,医患双方可以自行制定调解员也可由医患纠纷调解委员会自行指定调解员。宁波模式是典型的政府主导下的第三方调解机制。2011 年 8 月,根据《侵权责任法》《人民调解法》等法律法规,宁波市人大常委会颁布 《宁波市医疗纠纷预防与处置条例》(以下简称《条例》),该《条例》确立:由宁波市医疗纠纷人民调解委员会和宁波市医疗纠纷保险理赔处理中心共同组成的第三方机构介入医患纠纷进行调解[3]。这是国内首个由政府主导且以立法的形式明确的第三方调解模式。

3.2 医师群体对医患关系的认知情况

根据调查,不同科室或者职称的医生有57.5%的认为现在医患关系较为紧张,而且在纠纷发生后大部分医生选择医学会鉴定或者法院诉讼,选择第三方调解的比例较低。这与郝艳华等人的研究相似,他们认为从全国范围看,有大约3/4的医师认为自己的合法权益没有得到保护,超过4/5的医师发表了目前医师执业环境“较差” 和“极为恶劣” 的评论[4]。首先,医院作为公益事业单位,其在公共卫生领域发挥着重要作用。这种作用的发挥需要国家投入大量的资金予以保障,但实际中政府投入不足,医院为了生存把这种“剪刀差”转到患者身上,加之医疗保障制度尚需完善,患者自然感到看病难、看病贵进而把矛头转向医生,医患关系恶化。其次,在面对医患矛盾时,部分媒体并没有秉持客观、中立的态度进行报道。出于吸引读者眼球、增加浏览量的目的,媒体倾向于负面报道,误导观众,伤害了医务人员的积极心,加深了人们对医疗行业和医务人员的不信任[5]。第三是认知的差异。患者缺乏对医学特殊性的正确认知且对医疗行为抱有过高期望值。在这种情况下,一旦患者的就诊需求得不到满足就容易产生医患矛盾。加之近年来的社会诚信危机愈演愈烈,这种矛盾发展成为医患纠纷,医患关系愈发紧张。

3.3 医生群体对第三方调解模式的认知情况

3.3.1 对于第三方调解主管部门和第三方调解组成人员的认知。

调解员的能力与威信是直接决定调解成功率的关键因素[6]。根据调查,43.5%的医生选择由临床专家组成第三方调解人员,27.0%的医生认为由医院管理人员组成,29.5%的认为由公检法等法律专家构成第三方调解人员。可见多数医生倾向于有着相同专业背景、工作经历的临床专家组成调解人员。一方面医疗活动专业性较强,临床专家结合其丰富的临床经验和专业知识背景可以分析当事医生的医疗行为是否符合诊疗常规、治疗指南,即可对医疗纠纷的医学事实部分作出较为准确的判断;另一方面由于医生与临床专家有着天然联系。在临床专家认定医学事实基础上形成的调解报告易得到医生的认可。但也存在着临床专家因和医生有着某种联系进而在认定医疗活动过程中隐瞒行为过错、减小过失比例等包庇行为。医疗纠纷不单纯涉及医学事实问题,还涉及法律方面的问题。比如如何判定过失行为与损害结果之间的因果联系、过失行为在损害结果中的责任程度大小、如何量化责任程度的大小、按照什么标准进行医疗损害赔偿等问题,这些问题的解决要求第三方调解机构需要由公检法等法律专家构成,同时公检法人员还可从专业背景和多年办案经验出发,告知患者第三方调解相对于法律诉讼的优势所在,潜在地扩大了第三方调解的知晓度。目前北京、上海等地均采用了建立医学专家和法律人士组成的专家库方式,在调解时由调解机构指定或者医患双方自行共同选择,并聘用专职调解员进行调解,既保证了调解的专业性,也取得了医患双方的信任和认可[6]。

3.3.2 对第三方调解过程的认知。

调查显示,第三方调解的公正性和效率是医生关注的重点。调解的公正性是调解人员、调解过程和调解结果的综合体现。调解的公正性首先体现在程序公正,程序公正是实体公正的前提和基础。虽然第三方调解程序不要求像诉讼程序一样严谨规范,但为了获得医患双方的信任,必要的程序必须遵循[8]。从调查情况看,第三方在接到医院报案后,若患方同意则进行调解反之直接出具《结案通知书》,并建议通过法律诉讼或者医学会鉴定予以解决。第三方介入后,从专家库中抽取相应学科专家进行评估并出具《专家评估意见》,依此明确责任。医患双方在认同此意见的基础结合第三方,根据《侵权责任法》《关于审理认人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》《民法通则》等出具的赔偿方案签订《医疗纠纷调解方案》,并依据属地原则到所在法律履行确认手续。在整个调解过程中,第三方依医患双方意思自治原则决定是否介入评估、从独立的专家库中抽取评估专家、调解过程和结果严格按照相关法律法规,这逐步增加了医患双方对第三方调解公正性的认同。同时由于调查医院的第三方机构隶属于司法局,政府部门的公信力也增强了人们对第三方公正性的认同。

3.3.3 对医疗责任险的认知。

现代社会的损害具有多发性、严重性及科技性,个人不易防范,事后难以承担,必须结合国家和社会的力量,才能有效地防范与处理[7]。根据调查,多数医师听说过医疗责任险,且认为有必要购买医疗责任险。以所调查医院为例,在医疗纠纷发生后,医院依据第三方定责后的赔偿先行赔付。之后免除标的额相应比例后,保险公司进行赔付。根据测算,医院在获得保险公司赔付后加上后期对当事医生或科室一定比例经济处罚后可实现投保与收益的平衡。医疗责任险风险分担、减轻医院或者医生经济压力的作用得到了体现,充分发挥了保险机制在医疗纠纷处理与预防中的作用。但根据调查,我们可以看到医疗责任险的作用仅在事后阶段,即医生在纠纷发后才去了解和认知医疗责任险,而事前对于医疗责任险分摊风险、减少个人赔偿压力等作用未有明确认知。2014年国家卫计委发布了《关于加强医疗责任保险工作的意见》(以下简称《意见》),《意见》指出要加强人民调解和医疗责任险的有机结合,采取多种多样的方式加大对医疗责任保险和医疗纠纷处理相关政策的宣传[8]。因此,卫生行政部门、医疗机构等可开展各种形式的宣传、培训,例如在医院微信公众号定期推送有关医疗责任险的解读,从而让更多的医生了解医疗责任险的内容、医疗责任险的运作流程、医疗责任险的管理机制等,从而提高医生对医疗责任险的认知度和参与度。

第三方调解模式作为一种非诉讼纠纷解决模式正逐步得到医生群体的认可,但在这一过程中诸如对于第三方调解的认知仅停留在事后,第三方人才队伍建设相对滞后、医疗责任险的供给保障能力有待提升等问题不容忽视。因此,各级部门要加大对第三方调解和医疗责任险的宣传,完善第三方调解和医疗责任险,充分发挥其在医疗纠纷处理中的作用。

[1] 陈贤新,张泽洪.国内外医疗纠纷第三方调解机制评述[J].中国医院,2010,14(5):43-45.

[2] 李婧,王凯.我国医疗纠纷调处第三方援助机制现状及效果分析[J].中国医院管理,2012,32(4):67-69.

[3] 艾尔肯,林立新.论我国医疗纠纷第三方调解模式之选择[J].医学与法学,2014,6(6):27-33.

[4] 郝艳华.我国医患关系紧张的原因及对策[J].医学与社会,2014,27(4):44-46.

[5] 叶莉华,肖水源,陈锦江.海南省5家大型医院医患关系现状及影响因素的调查[J].华南预防医学,2011,37(2):64-66.

[6] 秦国文,郑友德,张山峰. 医疗纠纷第三方调解机制研究[J].中国医院管理, 2013,33(9):74-76.

[7] 张洪泽,马洪君.基于调解过程的医疗纠纷第三方调解公信力分析[J]. 中国医院管理,2014,34(5): 62-64.

[8] 曹艳林,郑雪倩,高新强,等.发挥医疗保险机制在医疗纠纷预防处理中的作用[J]. 中国医院,2015,19(2):6-7.

InvestigationontheCognitionofMedicalStaffontheThird-PartyMediationinaTertiaryGeneralHospitalofNanjing

GAOTianhao,JINGKangzhen

(MedicalDepartment,NanjingDrumTowerHospitalAffiliatedtoNanjingUniversityMedicalSchool,Nanjing210008,China,E-mail: 1158058978@qq.com)

Objective: To investigate and analyze the cognition onthe third-party mediation among medical staff in a tertiary general hospital of Nanjing, and thus to put forward rational suggestions.MethodA questionnaire survey was conducted among 200 doctors from a tertiary general hospital. Chi-square test and non-parametric test were used to analyze the data.ResultsTotally 57.5% of doctors thought the doctor-patient relationship was tense,78.5% of doctors to some extent had understood the third-party mediation, 91.5% of doctors thoughtthe third-party mediation played a different role in dealing the medical disputes,71.0% of doctors had heard of medical liability insurance, and 89.5% of doctors thought it necessary to purchase the medical liability insurance.ConclusionsDoctors gradually accept the third-party mediation, but as a new thing, the main bodies at all levels should publicize the third-party mediation so as to give full play to the role of it.

Doctor Group; Medical Disputes; Third-Party Mediation

R-195

A

1001-8565(2017)07-0822-05

10.12026/j.issn.1001-8565.2017.07.07

*通信作者,E-mail: njdxglyy@163.com

2017-02-27〕

2017-04-10〕

〔编 辑 曹欢欢〕