提升农村宗教事务管理水平的法经济学研究

2017-12-29游文亭

游文亭

(1.山西农业大学,太谷030801;2.对外经济贸易大学,北京100029)

提升农村宗教事务管理水平的法经济学研究

游文亭1,2

(1.山西农业大学,太谷030801;2.对外经济贸易大学,北京100029)

农村宗教事务管理日益成为我国宗教工作的重点和难点,实现高效的农村宗教事务管理,有效途径是依靠法治,并不断提升法治化管理水平。目前我国宗教事务管理法治化体系已经形成,而要实现管理水平的提升,就要加强具有针对性和可操作性的地方立法。市场经济条件下,完善的地方立法不仅要结合农村宗教的实际情况,更要把握好政府对宗教事务干预的“度”,否则可能适得其反,被宗教极端分子所利用,成为社会不稳定因素。从经济学角度看,地方政府应当以降低守法成本、提高守法收益为目标,尽可能地向理想化的法律实施效果靠拢。农村宗教事务管理法治化水平的提升空间很大,通过地方立法管理农村宗教事务的成绩也将十分显著。

农村宗教事务;法治化管理;法经济学

法治化管理是我国宗教事务管理①的努力方向,不断提高法治化的管理水平,是依法管理宗教事务的重要途径。在依法治国大背景下,宗教事务的管理由政策措施为主转向法律法规为主,主要表现为宗教界人士与信教群众法律素质的提高。社会发展必然出现新问题,宗教工作亦不例外,法治化管理也不断面临新的挑战,于是,如何提高法治化管理水平成为目前我国宗教事务管理工作的主要问题。

一、我国宗教事务管理法治化现状

改革开放以来,我国加快了“依法治国”的步伐,对宗教事务的管理也逐渐进入法治化轨道。按照党中央要求,对宗教事务实施法治化管理,这不仅是我国治国方略的要求,也是马克思主义宗教观的体现。在2015年举行的中央统战工作会议上,习近平总书记用“八个必须”概括当前统战工作的重点内容[1];对于宗教工作,中央要求“必须提高宗教工作法治化水平”,这也为当下宗教事务管理指明了方向。

(一)我国宗教事务管理法治化进程

十一届三中全会后,党中央要求落实宗教政策,自此我国宗教事务管理法治化大致经历了三个阶段。

(1)第一阶段(1978-1990年):恢复阶段。1982年颁布的《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》成为这一阶段的主要标志,自此宗教部门恢复管理,宗教工作恢复正常,开始重新贯彻落实公民宗教信仰自由的政策。

(2)第二阶段(1991-2000年):转型阶段。上世纪90年代开始,党中央国务院相继颁发了《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定》《宗教活动场所管理条例》及三个配套规章。伴随着依法治国的推进,宗教工作逐步从政策管理向法治化管理方向迈进,政策措施与法律法规并行。

(3)第三阶段(2001年-):发展阶段。进入21世纪后,党中央加快了依法治国的脚步,宗教工作也随之加大了法治化管理的力度。2004年颁布的《宗教事务条例》②将党中央的宗教政策转化为行政法规并加以实施,为我国宗教事务管理工作提供了较为全面的法律依据,同时标志着我国宗教工作正式进入了法治化管理阶段。随后国务院颁布了一系列宗教规章以保障该法规的实施,由此我国宗教事务管理法治化的法律框架正式形成。

(二)我国宗教事务管理现状

我国始终坚持尊重和保护公民宗教信仰自由,并通过法律法规予以保障。截至2016年6月,从中央到地方各级关于宗教的相关法律法规共715部,其中国务院于2004年颁布的《宗教事务条例》为最高级别宗教专项法规。此外,我国《宪法》《民族区域自治法》《刑法》及香港、澳门特区基本法等18部法律中均对宗教事务实施不同程度的管理与保护。

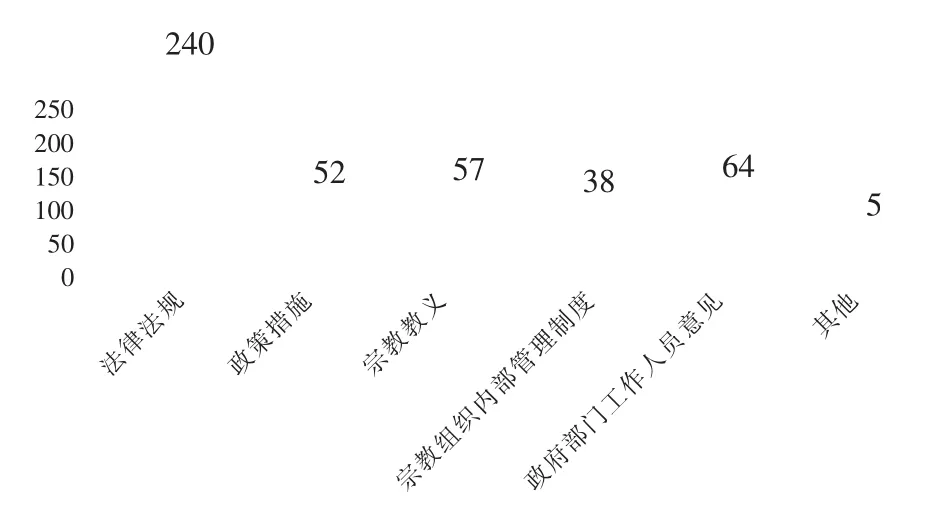

长期以来,在政策指导的影响下,宗教事务管理往往带有较强的主观性,政策与法律的边界不清,管理人员也难以执法。进入21世纪,随着我国法治化整体水平的提高,宗教工作的立法及执法状况得到了改善,尤其是2004年后,在有法可依的情况下,宗教事务管理工作的法治化水平有所提升。中国人民大学国际发展研究院2014年《中国宗教事务法治化研究》报告显示,更多的宗教人士将法律法规当作是排在第一位的管理依据(见图1)。

图1 宗教人士认为宗教事务管理依据最重要因素(2012年数据)

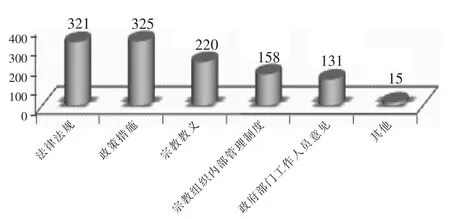

将调查中排在前三位的认定为是影响宗教管理的主要因素,则政策措施与法律法规基本持平(见图2),因此目前对宗教事务管理呈现政策措施与法律法规并重的局面。

由图1和图2可知,尽管法治化进程已经使法律法规成为人们心目中最重要的管理依据,但政策措施在相当长一段时间内仍发挥着重要作用。可以肯定的是,法律法规的地位在逐渐上升,并且没有必要对政策措施和宗教教义的管理功能加以否定。

图2 宗教人士认为宗教事务管理中的主要因素(2012年数据)

二、农村宗教事务管理的法治化

十八大以来,习近平总书记多次强调要提高我国宗教事务管理法治化水平。目前我国宗教工作法治化水平已经有了一定的基础,最主要的挑战是如何提升管理水平,特别是提升法治化水平较低的农村地区管理水平。

(一)农村宗教盛行使提升农村宗教事务管理法治化水平成为宗教工作重点

我国农村地区的“宗教热”与城镇地区相比更具研究的代表性,而其本身法治化程度较低,因此提高农村宗教工作的法治化水平是我国宗教工作的重要问题。中国人民大学阮荣平教授在一些学者调查走访的基础上,对我国部分地区农民宗教信仰进行进一步调查,提出“宗教社会风险假说”:人们信教主要取决于其面临的风险大小及风险来临时本人对抗风险的能力[2]。市场经济条件下,农民面临的风险远比计划经济时期面对的风险大,相较城市市民而言,其应对风险的能力较低,由此可以合理解释农村“宗教热”现象。

当然,宗教信仰选择都受到外界因素的影响,这些因素同时使农村地区的宗教信仰表现出更加浓厚的功利色彩,具体包括:政治因素、经济因素、文化因素、社会因素、宗教自身因素。正是农民信众更为浓厚的功利性使宗教在农村地区更为盛行,无论是外部客观因素,还是自身主观因素,都离不开更深层次的社会背景。我国政治经济的大转型深刻影响了农村传统的价值观,部分农民重构新价值观时选择了信仰的支撑。由于农民往往难以辩认和判断,容易给一些鱼目混珠的“邪教”组织以滋生的机会,所以,宗教事务管理的法律属性变得更为重要。

(二)农村宗教事务管理法治化所面临的困境

“文化大革命”后执行宗教信仰自由政策曾使基层管理者有所不适,产生了四种带有弊病的管理模式:放任与无序、压制与冲突、偏见与歧视、世俗化与工具化[3],既阻碍了中央宗教政策的贯彻落实,又加重了宗教事务管理的矛盾。多年来,随着法治化进程向前推进,农村地区宗教事务管理在总结经验教训的基础上取得了一定的进步,但高成本低成效、宗教立法长期缺失、管理依据严重滞后等问题依然存在,对我国宗教工作的法治化管理水平提升提出了更高的要求。目前,要想提升农村宗教事务管理法治化水平,仍面临着一些困难。

1.农村宗教资源短缺增加法治化管理的经济成本

根据中国人民大学对农村宗教的跟踪调查,发现目前农村宗教资源十分短缺。首先,活动场所少。以河北省为例,极少数的农村拥有佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教等五种教会,多数只有三种左右;包括家庭活动点在内,有的县仅有12个宗教活动场所,且零星分散在各地[4];大部分的宗教场所都是象征性的符号。对于这样分散的宗教场所,很难进行统一化的管理。

其次,神职人员缺。很多县的宗教没有专职的神职人员,佛教由居士负责平时的宗教活动;伊斯兰教的阿訇和天主教的神父也常常一人管理多个地方的活动。多数的神职人员是当地的农民。教务的管理工作收入每月不足千元,社会保障不健全,很难吸引到高素质的管理人才,这也为宗教管理法治化的具体实施增加了难度。

再次,经济条件差。农村地区市场规模小,经济水平低,贫困始终是乡村教会的首要难题。走访中发现,乡村寺庙大多比较破旧,常因年久失修而无法继续开展宗教活动,单依靠信众的布施很难维持长期的宗教活动。在现代化建设进程中,农村宗教对于现代化的需求也不容忽视,这是法治化管理宗教事务的前提条件。

农村经济基础差,经济发展水平低,加上分散的宗教活动场所,为政府统一管理宗教事务增加了难度。

2.农村地区相对落后的法治化建设减缓宗教事务管理法治化的进程

城乡结构的二元化导致法治建设的二元化,农村法治化建设一直是我国法治化建设的难点。农村市场规模小,经济水平落后,法治化建设也是一个困难的过程。在这样的大背景下农村宗教事务管理的法治化建设更显艰难。

农村地区农民法律意识淡薄。许多农民、尤其是农民宗教信徒不相信法,不懂得用法律维护自己的权利。他们认为人情比法律更好办事。乐观的是,近七成的农民对法律抱有期待[5],认为法律对于社会的不公有一定的威慑作用。使农民去接触法律、相信法律需要一个漫长而复杂的过程,但是多数农民对法治化建设充满信心。

一些农民,尤其是农民信徒不能接受“法大于神”的观念,认为法律不能也不可能管理“神的旨意”,有些人甚至公然阻止政府部门对宗教事务的管理工作。事实上,依据法律管理宗教事务,并不意味着法律会介入到宗教内部影响宗教教义,它是从形式上、从外部去规范宗教活动,使其更好地发挥对社会的积极作用;同时防止不法分子趁虚而入,利用宗教开展反社会、反人民的活动。正是农民信众缺失对法律的了解与尊重,导致他们反对用法律去管理宗教事务,减缓了农村宗教事务管理法治化工作的进程。

3.农民信众对宗教认识不清干扰法治化工作的开展

多数农民信众对于宗教的认识并不全面。走访中发现,无论是基层干部、乡村教师,还是一般的农民信众,很多都对于宗教持正面的态度,对于宗教的弊端几乎不提。他们认为宗教对于维护邻里关系、公序良俗以及增加收入有积极的作用,许多纠纷可以通过“神的旨意”解决。加之农民信众对于宗教的信仰功利色彩比较浓重,一心希望宗教能够实现他们的愿望,一些宗族势力正是利用这点,与宗教势力联合披上神秘的外衣,以吸引更多的信众,他们对基层政权的选举造成干扰,严重影响了基层政府工作。

由于本身思想认识与文化素质的局限,许多农民信众无法对宗教作出客观准确的认识与判断。在河南农村,就曾出现“灵灵教”等不法教会组织,在当地制造了“自焚”“杀子献主”“集体升天”等恶性事件,造成了许多家庭家破人亡的悲惨局面。为此河南省召开了全省宗教工作会议,对邪教组织予以严厉打击,自此河南省宗教情况出现了好转[6]。党和国家对“法轮功”在全国范围内进行了取缔,效果显著。

宗教作为一种信仰根植于人的内心并且根深蒂固,一旦形成很难改变。农村宗教事务法治化管理需要村民,尤其是农民信徒的大力配合才能顺利开展,否则如纸上谈兵、竹篮打水。一些农民信众对党和国家的政策不理解,认为对宗教的打击和取缔违反了“公民信仰自由”的法律规定。多数农民在选择宗教信仰时依靠主观判断,只看眼前利益或听信身边人的言语而入教,相信宗教能解决一切问题,最终可能导致基层政府在信教村民中的公信力下降。有些信众听信宗教极端势力的游说,曲解党的宗教政策,干扰基层政权,排斥政府意见,甚至公然反抗政府工作的实施。其根本原因就在于他们不能清楚地认识与判断宗教,严重干扰了国家政策的实施与宗教工作法治化的正常进行。

4.农村基层干部对宗教工作“不会管不愿管”弱化法治化管理的效果

国家法治化建设大局在进步,宗教工作法治化水平也不断提升,但在农村宗教工作问题上,存在基层领导“不会管”的问题。在走访中发现,农民信众中认为基层干部对于农村宗教工作“不了解”的人不在少数,一些基层政府工作人员甚至根本不懂法,许多宗教执法意见属于“瞎指挥”,不仅造成了政府资源的浪费,也严重影响了宗教管理部门的声誉,使宗教事务管理工作的效果大打折扣。

我国长期重视加强政治与经济建设,宗教工作常得不到重视。宗教事务管理部门在政府各部门中处于“偏远位置”,人力财力均得不到政府大力支持,极大影响了管理人员工作的积极性。加之宗教信徒往往带有极强的主观性,如果宗教事务管理过于生硬,可能造成大规模的群体性事件,引起社会动荡[7];对于农村宗教事务的管理更是如此,管理工作很难取得农民信徒的支持与认可,于是许多宗教事务管理部门“不愿管”,这是不利于推进宗教事务管理的法治化进程的。

但是,如果宗教事务管理部门继续抱着“不管”的态度,我国宗教问题将成为“一块无人管理的空地”,离实现农村宗教事务管理的法治化将更加遥远。

三、农村宗教事务管理法治化路径及法经济学分析

在法治化建设已经取得了一定成就的当前情况下,真正实现宗教事务管理法治化的关键在于如何在原有法治化管理水平的基础上进行提升。宗教的特殊性及现代化要求宗教工作必须依法管理、因势利导,不能生硬直接地压制或放任。如前文所述,我国农村法治化程度较低,依法管理宗教事务还面临着重重困境,要想实现对国外先进管理模式的有效借鉴,还应当从提升国家整体管理水平着手,从而带动农村法治化管理水平的提升。这对地方宗教事务管理、尤其是农村宗教事务管理而言,进步会表现得很明显。

(一)提升农村宗教事务管理水平的可行性路径

提升宗教事务管理的法治化水平,无论是国家还是地方,首先要有与时俱进的法律规范作基础。《宗教事务条例》规定不够完善,调整的社会关系范围有限[8];另外,尽管国务院颁布了《宗教活动场所财务监督管理办法》等规章,但这一系列规范性文件无法与《宗教事务条例》建立起有效的规范体系,它们之间的关系亦不够清晰。目前看来,仅靠几部宗教法规难以达到好的实施效果。

随着世界宗教势力对国家政治干扰及对地方势力渗透的影响逐渐加大,现阶段《宗教事务条例》的局限性愈发明显,于是有一些学者提出应当提高宗教事务管理法规的地位,推进“宗教法”的立法工作,以扩大宗教法治化管理的范围及可操作性。但是,这本身存在一定冲突,论及管理范围,显然全国人大常委会颁布的法律要全面而广泛;论及可操作性,全国性的立法则有其不足之处,地方法规、规章则更加具体化、更有针对性。每个地区、每个宗教、不同教派都有其特色,即使是同一宗教在不同地区都有着不同的传统与习俗,尤其是宗教工作有其特殊性,如果规范失之偏颇,极易为极端分子利用,引发社会不稳定。因此,高位阶宗教法的立法工作应当谨慎。

提高宗教事务管理的法治化水平,根本目的是为依法治国服务[9],而提升管理水平的具体实施不在中央,归根到底在于地方。我国正处于政策管理向法律管理转变的过程中,坚持政教分离与公民信仰自由作为我国的基本国策已经从根本上为宗教工作奠定了基础。而宗教的复杂性、民族性、地区性特点使我们依法管理宗教事务,尤其是规定法律依据的内容时必须保持慎重的态度,不能一味追求管理全面、加强管理的强制性力度而要求高位阶的立法,任何法律都难以兼具全面性和针对性。因此不能单纯地依靠中央立法,而是应当加强地方立法,结合当地的宗教事务管理实践与宗教的本土特色,与《宗教事务条例》为代表的管理规范形成呼应,才能切实取得良好的管理效果。

提高宗教事务管理的法治化水平,尤其是加强农村地区的宗教事务管理法治化,就要使宗教活动更加规范,这要求地方政府正确处理管理者与宗教团体的关系。

(1)首先,要有高素质的神职人员进行具体事务的管理,而这与农村社会保障有着密切联系。前文已述,神职人员的待遇与对人才的吸引力呈显著正相关,这就需要加大地方对农村宗教事务的政策支持。

(2)其次,要有正信的信徒作为信众主体,才能形成良好的风气。

(3)再次,要有高水平的管理人才和科学的管理方法,理顺与上下级管理部门之间的关系。此外,还要有确定的执法资格与固定的执法队伍,并配备基层宗教工作管理员[10],加强农村宗教与上级管理部门的沟通,及时应对突发事件。

总之,要提高我国尤其是农村地区宗教事务管理的法治化管理水平,最有效的途径就是以健全地方宗教立法为主,形成对全国宗教立法的配合与具体落实。此外,还要提升宗教事务管理干部的素质与责任感,端正管理态度,处理好政府与宗教团体的关系,以社会稳定为基本要求,严格依法办事,实现管理水平的提升。

(二)加强地方宗教事务立法的法经济学分析

法律与经济的结合成为一种新型研究方法。法经济学打破了经济学与法学之间的研究屏障,成为20世纪西方学者公认的学术景观[11]。以经济学的方法判断一个法律的质量具有强大的说服力;运用法律弥补市场理论的逻辑缺陷也具有深远的研究价值;法经济学的研究方法为学者对于法律的评价提供了新思路,同时促进了法学研究的新发展。

尽管法律存在与法律实施没有必然的逻辑关系,但法律的设立目的始终是法律的实施。从经济学角度来看,立法的实施成本与收益之间需要经历几个阶段:

(1)守法收益>守法成本。立法初期,随着立法的出现,守法成本与守法收益刚刚产生,人们从良好的社会秩序中获得收益。执法者认真执法,公民自觉守法,付出相对较小的守法成本,法律得到高效实施。

(2)守法收益≈守法成本。经济社会发展,有一些人可能处于守法和不守法的中间地带,身边更多的人通过守法维持的良好社会秩序使这些人可以不付出守法代价而得到守法的收益,于是越来越多的人开始投机,由守法变为不守法。执法者只有通过加大执法成本以维持社会秩序,此时的守法收益与守法成本基本平衡,达到均衡点。

(3)守法收益<守法成本。随着执法成本的提高,人们的守法成本也越来越高,法律的实施效果却越来越不明显。守法成本与收益的平衡状态已逐渐被打破,更多的人偏向于不守法,越来越高的执法成本使守法收益变得渺小,良好的法律实施被完全打破[11]。

此时,为了恢复因高效的法律实施而形成的良好社会秩序,政府需要修改现有法律或进行新的立法,以确保合理的守法收益。除通过降低守法成本外,加大法律的供给量也不失为上策,于是可能出现两种情况:一是加大法律的供给降低了公民的守法成本,带来相对更多的守法收益,此为“良法”;一是法律供给量加大的同时,加大了执法成本,但偏向于不守法的投机之人大量存在,此时的法律达不到良好的实施效果,此为“恶法”。

具体到农村宗教事务的立法,守法成本与收益之间的关系处理需要更加科学,这也再一次证明了良好的立法基础与强大的执法队伍是维持守法成本的基本保障。于是,对于农村宗教事务的管理除了具有针对性的法律法规作保障,还要准确把握管理的“度”,不可操之过急,也不可疏忽大意。

综上,可以肯定的有两点。

(1)首先,地方政府应当制定具有针对性、可操作性的宗教法律实施措施,这是降低一般公民及农村信徒的守法成本的直接途径。没有科学的法律依据,守法无从谈起,而法律实施越良好,守法成本越低;守法成本越低,法律愈能得到良好实施,此为良性循环。尤其是法治化基础较差的农村地区,对于农民信众而言,守法成本与守法收益之间的差距更加明显。另外,执法队伍的建设也是提高守法收益的重要保证,对于地方政府而言,端正宗教事务管理部门的态度及提高管理者的素质,尤其是对于农村宗教的管理态度及管理人才的素质要求变得尤为重要。

(2)其次,地方政府对于农村宗教事务的管理应当合理有度,鉴于农村宗教事务的特殊性,地方政府应当通过政策倾斜加大对管理人才的吸引,积极引导农村宗教在法律范围内正常发展,维护农村社会稳定,防止邪教滋生。

四、结论

城乡二元结构向统一化发展的过程中,农村法治化程度加深,农村宗教问题已经得到有效改善。实践证明,仅仅依靠中央的规范性文件管理地方宗教事务,效果并不显著;对于宗教事务管理,也不能仅仅依靠政策措施。只有加强地方立法,才能使农村法治化管理水平得到提升。

完善宗教立法,首先要求地方政府对当地宗教情况有充分的了解。习近平总书记在2015年5月的中央统战工作会议上明确“宗教工作本质上是群众工作”,而与群众联系最为紧密的莫过于地方基层政府,因此,高效管理农村宗教的重要途径就是不断加强地方法治。

现有法治化水平较低使农村宗教事务管理水平具有很大的提升空间,也意味着地方宗教立法的效果将十分显著。由于地方宗教各有特色,且宗教问题具有特殊性,因此地方政府既不能将《宗教事务条例》直接适用,也不能照搬照抄国家的法规作为地方法规,而应当结合地方实际情况与当地宗教特色,提出具有针对性、可操作性的地方规范性文件,以保证地方政府将国家关于宗教事务管理的法律落到实处。

法律的制定和实施需要成本,这就要求地方政府应当从节约法律成本角度去考虑法规的可操作性。一方面,要节约法律成本,就要有完善的立法和高水平的执法队伍。随着城乡二元结构的差异逐渐缩小,农村法治化水平的提高,高水平的执法队伍也逐渐深入农村,农村宗教事务管理人员的法律素养也必将随之提升。另一方面,完善的地方立法还需要地方政府的努力。但市场经济条件下,政府也须注意不要过度干预。考虑到公民和社会的守法成本与守法收益,管理的效果将在立法初期得到最大化的实现。

注释:

①对宗教事务的管理,是宗教管理工作的一种,区别于对宗教本身的管理,本文所指宗教事务,是指宗教与国家、社会、个人之间存在的各项社会公共事务,涉及宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、信教公民的合法权益和正常的宗教活动。

②因本文写作时新版《宗教事务条例》尚未颁行,所以文中所指皆为2004年版《宗教事务条例》。

[1]刘金光.把宗教工作法治化水平提升到新高度——论学习贯彻全国宗教工作会议精神[J].中国宗教,2016(05):15-17.

[2]阮荣平,刘璐琳.农村“宗教热”原因探究:宗教社会风险假说[J].华南农业大学学报(社会科学版),2012(01):108-116.

[3]冯石岗,李宇征.现代化进程中的中国农村地区宗教管理[J].河北学刊,2012(01):179-181.

[4]魏德东.乡村宗教的孱弱[EB/OL].(2016-02-17).http://fo.ifeng.com/a/20160217/41551538_0.shtml.

[5]李雪君.农民法律意识调查报告——以山西部分农村为例[J].法制博览,2016(03):1-5.

[6]席升阳,马凌,宋清华,陈学智.河南农村宗教活动对基层政权的影响及对策研究[J].洛阳工学院学报(社会科学版),2002(01):42-47.

[7]冯玉军.大陆宗教立法完善及宗教事务治理模式创新的对策调研报告[EB/OL].(2015-01-19).http://54.199.146.26/html/meizhouxueren/2015/0115/34115.html.

[8]冯玉军.日本宗教法治体系研究[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015(02):99-110.

[9]陈晓林,杜海蓉.当代中国宗教管理创新的法治化路径——以青海的调查研究为例[J].世界宗教文化,2015(02):85-90.

[10]覃辉银.新阶段加强和创新宗教管理的对策思考[J].中央社会主义学院学报,2014(03):63-68.

[11]冯玉军.法经济学对地方立法的启示(上)[J].北京人大,2014(05):43-45.

10.3969/J.ISSN.1672-0911.2017.06.058

D635

A

1672-0911(2017)06-0058-06

2016年度山西省统战理论政策课题(第46项)成果;2016年度山西省法学会法学研究课题(项目编号:SXLS2016B05)。

2016-12-09

游文亭(1985-),女,山西农业大学法学院讲师,对外经济贸易大学法学院博士生。

张迦寓)