人和人之间最远的距离是尬聊

2017-12-27撰文魏小河

撰文_ 魏小河

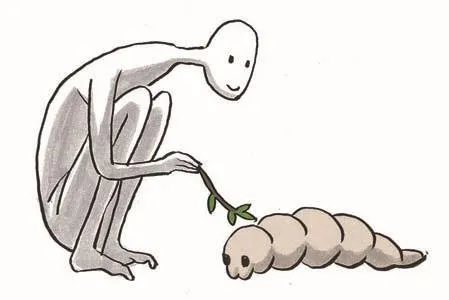

人和人之间最远的距离是尬聊

前一段时间看了许知远和马东的那场对话,感觉挺有意思的。没想到后来竟然炸了锅,许知远被群嘲。我觉得批评的地方,有些是在理的,有些则搞错方向了。我们太习惯和谐的东西。殊不知,尬聊,也是一种精彩啊。

壹

先说说这个节目吧。我挺喜欢《十三邀》,第一季基本上每一期都看了。说起谈话类节目,最喜欢的是《锵锵三人行》和《康熙来了》,这两个节目都有一种自在的氛围,最主要的是真实。

大陆的话语体系里一直有一种官腔和晚会腔,这种腔调空洞虚无,说话人滔滔不绝,但没有什么信息含量。台湾的艺人,也有一种话语体系,和和气气,滴水不漏,同样没有什么信息量。他们都知道,说话是危险的,官腔和艺人腔其实是自我保护的手段。多说多错,但又不能不说,那就打哈哈。

《锵锵三人行》和《康熙来了》是少量可以突破这种腔调氛围的节目。事实上,许多主持人自以为是的主持功力,只是在维持一种不尴不尬的和气氛围,他们不怎么在乎大家说的是不是真话。修辞立其诚。其实最好的话术,就是真诚的说话。小S那些年聊的八卦和无聊事之所以受欢迎,是因为她打破了那套僵硬的话语体系,把我们拉回日常,让我们知道聊天本来应该是这样的。

《十三邀》不同于上面两个节目的地方在于,那两个节目是自己造一个场子,请人来。但《十三邀》是许知远主动出击,去寻访他感兴趣的人。这种状态很有意思,它让节目流动起来,拆掉了摄影棚的概念,将谈话带入了更真实的世界。

《十三邀》和上面两个节目相似的地方在于,它也足够真诚。有人批评许知远做的根本就不是个访谈节目,因为他搞来搞去都是拿自己的那一套精英分子的观点去碰撞别人,是通过采访来解决自己的问题。

确实是这样,但我喜欢的恰恰就是这一点。

一个中年知识分子,一边愤怒,一边焦虑,一边不喜欢商业,一边又试图靠近商业。许知远很矛盾,很焦虑,但他没有掩盖,而是选择了暴露。你可以想象一个四平八稳的访谈节目,那或许更符合大家的道德预期,但那不会有这样的火花。

许知远自我袒露得太多,这不是一个访问者应该做的事情。他实际上是一个对话者。他带着一些问题和好奇,以及偏见,来对话这些人,他必须讲出自己的困惑和看法,这就是他做这个节目的意义和动力。

这几天也看了陈晓楠做的《和陌生人说话》,那就是完全不同的另一种切入这个时代的方式。

我们需要更多的视角。站队不是一件有意思的事。

贰

下面聊聊采访马东的这期。

这期节目让我想起了《十三邀》第一季的第一期,许知远采访罗振宇。他们根本就是两种人,这两种人很有可能互相看不起,因为他们所在乎的价值不在一个地方。

许知远在乎时代精神,在乎思想深度,在乎大众的人文素质,很知识分子气。罗振宇则说自己是个商人,他在乎的是一件具体事情的成败,他要玩商业游戏,就下力气去玩。一个是务虚的,一个是务实的。

马东当然也是务实那一边的,他和罗振宇都是通过做事来实现价值的,思虑这个动作在他们看来也许是无意义的。这也是很多人批评许知远这种光会打嘴炮的知识分子的地方,虚伪,矫情,空洞,但是这或许就是知识分子存在的价值吧,他们总是忧虑别人不在乎的东西。

这显然是个娱乐时代,马东说他为95%的人服务就好,但许知远有一种冲动,他希望剩下这5%的份额能再扩大一点,为什么不能呢?这是他焦虑的地方。马东站在95%里,对95%的人讲话,大家都有共鸣。许知远是站在5%里对那95%讲话,很难互相抵达。

许知远认同绝对价值,有一些东西就是比另一些东西更好,但马东不同意,他从人的自我感受出发,我作为接受主体,从一场戏剧和一个节目里感受到的愉悦本质上是一样的。

这也是个老话题,永远不可能有一方说服另一方。

可能大众文化和精英文化之间的张力,才是一个时代精神质量的体现吧。如果一方完全战胜另一方,都不会有好结果。

他们就是两个星球的人,在这次谈话里发生了一次碰撞。碰撞完毕,两个人大概也不会有什么改变。但我觉得这次碰撞还是挺有意思的,我喜欢谈话中的尴尬、停顿、沉默,这些本来就是谈论的一部分,还好节目没有剪掉。

叁

再聊聊马东和许知远这两个人。

许知远在节目里表现得焦躁,自恋,傲慢,不那么讨人喜欢。

相比之下,马东始终包裹得比较严密。他在镜头面前很自如,很有把握,很笃定,他和年轻人站在一边,做年轻人喜欢的内容,他的焦虑是什么呢?他有什么感到不安的东西吗?

我对这个感到好奇。我相信一个人不可能没有这个东西,只是他不想跟许知远说,或者他不想跟任何人说。

许知远没有办法打开他。

不过,其实这种尬聊也是有信息量的,并且信息量并不比畅快的沟通要少。这本来就是一条裂缝,那么就呈现裂缝。不要那么急于做道德评判,就像不要那么急着冲电视里的角色嚷嚷好人坏人。

既然看了那么多《奇葩说》,大家应该知道,其实最难的是你要去了解你不认可的那一部分,而如果你真的去了解了,会发现,那并不全是胡说八道。