野生和驯养之间

2017-12-27撰文续慧颖摄影续慧颖署名除外

撰文_续慧颖 摄影_续慧颖(署名除外)

野生和驯养之间

人们内心的季节感渐渐趋向消失。热爱自然与寻秋的人,大多对川西甘孜趋之若鹜。短暂“失去”九寨沟的阿坝州,介乎于野生与驯养之间,有自然每一场无法提前预演的问询和不会被攻略提前告知的赠予。你来,关于寻秋自然旅行的门才会真正打开。

行在阿坝路上(摄影_熊猫出没注意)

北上的开始

“你们这一路将会沿岷江北上。”朋友发来信息。午后昏昏睡去错过来电,睁眼车正行驶在一条视野宽阔大桥上,两岸秀水峻山,桥下水域宽广,丝毫不逊沿海任何一片海域,举目可及的远方有云雾如丝带缠绕。水如明镜可照伊人,那奇峻山川一座座如一位位围着伊人的俊俏英勇青年样貌。这江水多出的一分秀丽,群山高出的一寸峻峭,皆让这山水组合远甚于神州大地上许多。时针往前拨82年,当年带领着两万多红一方面军在此处与红四方面军会师的毛泽东,可能就难有我这太平盛世品读风景的闲情了。

毛泽东在晚年向《西行漫记》的作者埃德加·斯诺(美国记者、作家)坦言:“这一次是我一生中最黑暗的时刻。”毛泽东所提的最黑暗的时刻正是从1935年7月芦花镇的那场会议开始,一直持续到走出川西到达甘肃的哈达铺在报纸上看到陕北苏区和刘志丹的消息才算结束。而在60余日中,阿坝州的土地行过了中国近代史上最悲壮的死亡行军:红军过雪山草地。

但选择南下的张国焘那边也并不好过。

他带领的做着“南下打回成都吃大米”美梦的九万四川兵,在一系列决策失误之下,迅速滑向失败。

这也成为后来1937年中共中央开始对张国焘右倾机会主义路线展开大批判,1938年4月,时为陕甘宁边区政府代理主席的张国焘借祭拜黄帝陵之机逃往重庆,投入蒋介石的怀抱的起因。这是我们的历史今天可以读到的一个结果。若抛弃一些乡愁,若咬牙再忍受一些饥饿,历史是否会被改写?只是历史是胜利者的书写,从来无法猜测。

那场黑暗起始的芦花会议,在阿坝州黑水县城里,这也是我们此行地图上的第一站。在今天的内蒙还有一座古城史称“黑水城”。黑水藏名为“措曲”,是“生铁之水”的意思。称呼此名的地方大多因河流富含低磷锰铁矿而得名。毛泽东的那一万红军北上,就如饮黑水河之水一般坚硬刚强,硬是闯过了当时全中国人烟最少、最荒芜、最贫瘠、甚至语言不通的极度恶劣地域。但就是这片区域,在社会飞速发展的今天,又因为这些局限成为生态的遗珠。

山谷里秋的盛宴(摄影_卢海林)

异乡人客栈

车过都江堰─汶川大桥便开始进入隧道,出隧道后的山体变得松脆许多,滑坡或泥石流在山体上擦出了伤痕,有些是新的,呈现深灰色,而有些是旧伤,已有些发白,个别严重处立着遗址纪念的牌子。我能从山体大致判断车已行进至何处。

痛苦的记忆最难记起,回忆一次,就要做好身心再阵痛一次的准备,如同冬日要从一口深井徒手提上一桶寒气彻骨的水。随着时间的拉长,大部分的疼痛才会逐渐转为余震,最后的最后就像投入水中的石子,只泛起涟漪。

幸运者和未历经的人,对这段记忆仍旧避而不及。映秀如今在旧址不远处建了更好的新城。城里的人看上去安详平和,时间是人类的挚友,治愈着一切不可能。

新的汶川、映秀,皆已在人们和城市的脸上看不到灾难的疼痛和伤痕。“水果熟了,欢迎您来摘”,进入映秀路边这样的农副产品小广告牌比比皆是,这就是中国百姓最常见的样子。

我们并没有时间在路上为某片果园片刻停留,赶夜路,是道路新手的忌讳。但事与愿违,到达夜已深。明日要来雨,风刮得树哗啦啦作响,自山顶汇集的小溪在寂静山岭中竟奔腾出了大江的气势声响。过最后一条河流,夜还没浸透河水,灰白的桥梁,三岔路口红色招牌的川菜馆,渐渐在亮起来。山脚下的村庄,小路在哪,大门朝哪开,院落围到哪里,我终于可以分辨出来。

而这河对岸山坡上的客栈藏匿在魆黑山影中。若没那盏暖黄灯火,山鬼定在来的路上。一进院子我就被一颗核桃砸到,一颗青皮果子从一棵老树上调皮地直线下坠下来。那是这季最后几颗倔强不愿服从时间的果实,其他核桃早已落筐晒在墙角变得有些坚硬,它等这夜深露重才朝我砸来。

“要吃,屋里有。前几天摘好的。”开客栈的是个90后,他对我省略了“后”表示了不满,但他还是为我们端上了为我们亲手烹饪的晚餐。屋里放着民谣,大声得让我们都听不清彼此说话。

“你是黑水人吗?”我一边咀嚼着炖得香滑的牦牛肉,一边大声地问他。

“你猜。”

我头也没抬,果然不到两秒,他主动介绍起自己来。他来自成都,也是个异乡人。学机械的他毕业后不想按部就班地工作,和他的伙伴一拍即合,跑到这有彩林的黑水来开客栈。我请求他带我们去山里。我有理由相信,黑水,这座比九寨沟彩林丰满十倍的小县城最斑斓的秋色,应该在每一座寂静的山岭。

我没有睡暖那床扎轰轰的纤维被,我唯靠着一日奔波的劳顿与明日的期许做了半个冷梦。

走进黑水县达古冰川,一场斑斓的遇见(图片提供_阿坝旅游网 摄影_高屯子)

世界本来的样子

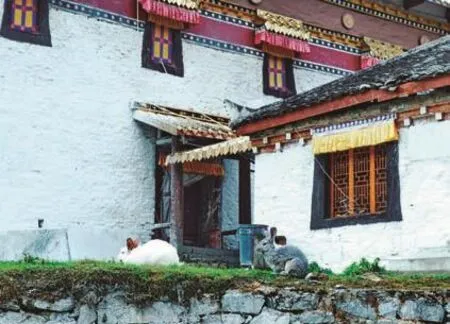

对藏区稍有兴趣的人,大概都知晓藏传佛教。西藏的五大教派:白教、红教、黄教、黑教、花教中,只有黑教不属于藏传佛教。而黑教又被称为本教。本教,意即“原本”“本来”,俗称“黑教”。位于阿坝县城两公里左右的朗依寺因为是目前国内外最大的雍仲本教寺院,而得到人们的关注。这个在佛教出现前深刻影响着中国藏族的原始宗教,在今天也在为了适应新的变化,不断融合。人们都将带着坚定的目光和导人向善的愿望,看向未来。

雅克夏雪山

我们没有错过任何一个日出,却唯独只在这天清晨在山顶等到了片刻光宇。

在黎明,人们背负着黑夜与白昼更迭的重任,正朝着光亮处爬升。车和人都在盘山路上走着,却又都是睡着。果然,山顶上的村庄也还在睡着。只有成群结队的牦牛,像村庄的守卫,盘桓在进入村庄的必经之路上。

这是一个在群山顶上的村庄。在山与山的夹角中,是岷江,望下去山谷里的人家正开始冒出清晨最早的那口热气。空气虽然有些缺氧,却足够清冽。等到秋末,对面山峦将遍布五彩斑斓的树林,如上帝的一块秋天的画布,从群山的这端,哗地一口气拉到地平线的最远端。而他们,只需要在家中操持着农活,而或和每一头牦牛一样只是傻傻在某一条路上定定站上片刻,一切都将拥有。空无一人的村庄,是睡着,还是空了?十余栋的红顶藏屋没有走出一个人来给我答案。课堂已经荒废多年的样子,小操场成了动物的乐园。菜地还没有荒,苹果挂在树上,透明的窗户糊了彩纸。有一户人家的狗在半小时后终于也醒了,朝我们吠了两声,以示警告。曙光光顾了对面一座山顶上的村庄,宽阔如宇宙的视野,足以跟随着光的足迹,舞一支清晨的圆舞曲。

对面山顶迎来第一道曙光

只是没有人打开门来与我迫不及待分享,多么稀松平常。他们更愿意跟我分享:“你来自哪里哟?”每个人都被生命询问,而我们都只能用自己的生命回答。

和客栈老板告别,我们需要通过彩林地带奶子沟再翻越几座高山才能进入红原地界。双向车道上冒着白色蒸汽的大货车列队经过,从未间断。在川西任何一条道路上,大型货车都是绝对主宰。雨袭击着黑水,车一直在爬坡,层峦的森林与山麓中隐士般的屋顶,在迷濛清澈的雨中浮现。山顶已现飒白,那山间一株红枫,格外热烈。开门冲出,冷雨噼里啪啦打在羽绒服上,一口凉气从鼻腔直冲五脏六腑,人被打了个措手不及。

“这样的鬼天气,估计我们啥也别想采了,好好开车吧。今天我们最好能够穿过红原再往前开点。在这之前我们要先翻几座山。”我滑动着地图和同伴说。

“雅克夏雪山隧道?雅克夏就雅克夏。非加个‘雪山’,怪挤的。”有些丧气,连对话都有点阴阳怪调起来。

天气晴朗的日子,可以走进雅克夏寻秋(图片提供_阿坝旅游网 摄影_余阳)

两公里的隧道里亮着橘黄的光,当车头探出隧道出口,风刮得更响了,四下一片白雪皑皑,雪花大朵大朵地砸向我们的玻璃前窗。我们对视了一秒,又在原地暂停了十余秒,谁也没有说话。

“我想哭。”我们又看了看彼此,像个孩子。小说《雪国》的开头写道:“穿过县界长长的隧道,便是雪国,夜空下一片白茫茫。”而彼时,只有短短四分钟,我们从一个季节穿越到下一个季节。不,这分明不是穿越季节,是穿越了时间国度。所有浪漫童话故事的高潮才敢如此书写。时空穿梭的隧道之旅给我们的旅行带来了最大的礼物,车里的气氛瞬间沸腾了。

若拿掉“雪山”二字,我们这趟旅行会如同雪山没有雪一般遗憾。

车夹带着雪一路狂奔到垭口,雪已经厚得像块芡糕,这处是红原南部丘状高原之巅,山势虽无奇绝之处,但丘原两侧有二水发源,一入黄河,一入长江,被定为黄河长江的分水岭。只是四处白茫,一切传奇都已隐瞒。不知何处来一只黑白猫自顾舔爪,这是此行我遇到的唯一一只猫。我蹑手蹑脚走近,它迟疑片刻,转身朝雪地飞奔而去,肉垫在雪地留下一串梅花。

我听到有雪花落在我的心田上。

飞驰在雪的王国(图片提供_视觉中国)

流浪的荒原

车在连绵广袤的草原上飞驰,海拔一直在3500米上下波动。车里没有音乐,世界寂静无声。我记忆中有一次旅行,走到半途,生出万吨的绝望。那绝望并不来自于外界,而是内心。我不确定那是否是一次乐极生悲,而或仅仅只是因为自然之前,所有虚无与荒诞都在独自表演。往前迈不开一步,回头却又无处可退。

人们总在怀念青春的幸福,却不懂得在人生的旅途上,非得越过一大片干旱贫瘠、泥泞迷雾、地形险恶的荒野,才能跨入活生生的现实世界。那是一段不可倒退只能记忆回放的过程,在青春中人自然大多不可参透。

但青春总归是好的,就像你知晓春天总归会来,但也终究要走。草原上牛群马匹,像是大地播撒的种子。这里盛产中国三大名马之一的河曲马。听牧民说,跟着河曲马,多远都能回来。这种马是从藏马开始,又融进了蒙古马的血液,历经不同民族的悉心培育,已经养成了喜群居、好游走、恋群性强的个性。马,最早被人类驯养的动物,在一场场自然对抗中,早已成为人类最好的伙伴。除此以外,还有狗。整个草原上,都是流浪者一样的狗。或独自,或三五成群。它们从未被格外“宠待”,它们被泥土裹住皮毛,也会被雨水淋湿头颅。它们和那些穿着厚重皮毛棉袄的牧民一样,它们拥有生命绝对的自由,和人类朋友交托它们的生命责任。这是一种没有语言和文字记录的合作契约。

两匹马今日没有目的地

隆冬将至,转场人与生灵(图片提供_阿坝旅游网 摄影_高屯子)

流浪的荒原上,众生平等。命运的陀螺转到哪一格,从哪一个栏奔出,各自朝一条没有重来的终点而去。再次相遇,或致以微笑,或还以拥抱。

若尔盖,典型的高山草原此时黄绿相间。不如夏季牧草丰盛时来得让人心旷神怡,我却更喜欢这个季节的草地。好似知道春天夏天总会来,但秋天会不会来,来了是否又会被冬天早早侵占,在很多时候都难以预测。

横穿若尔盖

那是雪山脚下草原边上的一排小木屋,积雪已经堆起了房屋“冷的篝火”。在遥远的山巅上空,还淡淡地残留着晚霞的余晖,一切都在被吞没。这就是红军过草地中最艰难的一段。这里也是我们最艰难的落脚。读红军写的回忆录,再疲乏的徒步,人们也要让自己的马驮上二三十斤干柴,这样露营的时候才能点起篝火来。

少时读“星星之火可以燎原”,今日在若尔盖,于一片酷寒沼泽中奢望可以有人能升起一堆篝火,方知“革命”之不易,“理想”之伟大,“爱国”之意义。还好如今你可以轻松在互联网上选择到一家有热水热风,晚餐还能吃到一碗热面的客栈。次日清晨,天蒙蒙亮,阴沉中那一丝曙光,艰难地在透力。房屋旁的河流昨夜絮叨了一宿。我尝试在清晨拼命记下昨晚高反在一道道山脊中为我挤出的字句,但那些字句就像碎石,怎样都不能再还原拼回那座高山。

我们的旅程还有最后两站,唐克乡与松潘。一对藏族母子在山坡中走出拦车。我们尝试沟通,发现双方的词汇库没有交集。我们让他们上车,颇费周折终于是搞清楚了他们的目的地。她们要去一个叫色地的小镇,正好是我们的途径地。那是一个干净而宁静的藏村。人们行在贯穿全镇唯一的一条街道上,人不多也不少。人们大多相熟,我很喜欢这里。他们下车,真诚地递来一张二十元人民币,和一个笑容。我推辞了,还给她一个笑容。推辞了几次她对我们竖了竖大拇指。她也许是去走亲戚,也许是去镇上采购,她大大的背包空空荡荡,她们又如此富有。我记得在我旅行的这些年,她们的同胞也曾这样无私地帮助过我。

热尔大坝(图片提供_阿坝旅游网)

黄河九曲第一湾(图片提供_阿坝旅游网)

姑娘,我的牛羊还在山坡上吃草,你和我一同去赶它们回家吧。

青春咖啡馆

有黄河十八湾风光的唐克乡正在修路,整个乡都像被挖起来了。回族的面点店,有个漂亮的姑娘站在门口发语音,我们和她之间隔着一片泥泞。山歌好听口难开,姑娘好看路难行。车随时有深陷的危险,我们决议调头往西,提前去松潘。松潘是历代封建王朝在川西北的军事重镇,古城如今还保留着一堵厚12余米的古城墙。舟车的劳顿,让我急需一杯咖啡。我在网上找到这家咖啡馆,去过的人介绍,它有这个城里最好的卡布奇诺和故事。

一个咖啡馆,一个人。一个灵魂曾经出逃,无数灵魂追随而来想要借此安放。善男信女,交出真心的人,把誓言和期许钉在墙上,希望如基督般永恒。我读着一位姑娘的来信,却没有一封回信。

“欺瞒与虚假每日在街上上演。就像一面巨大镜子,男人不能给你回信,每日都在照镜。姑娘,你寄来的话我收到了。我不能给你回信。这一千多公里的距离,就是你和我。我若回了,你的梦就醒了。

皮货店要打烊了。卖假牦牛肉的店要准备屠宰下一头没有身份的牲畜。

等到深夜,它们会成群结队行在这条仿古大街上,就像生前漫步草原。

我让何姐给远道而来的旅人煮了一杯新鲜的咖啡。我记得那天你来,是我给你冲的。”

那些,这些;曾经,现在。在一个叫作“古城”的项目里不时上演。但这里每一张纸都很认真,每一颗心都炙热温暖。就像青春最开始的样子。

心事,是年轻人的专利。中年人早已在午后就俯首称臣。等到夜里的失眠,已是一道坎。那不是一杯咖啡,一张纸,一封信就能解决。

没有心事的人,没有独自迈进青春咖啡馆的许可证。

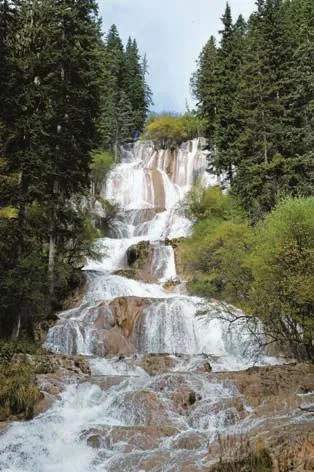

牟尼沟分为两个景区,此处为扎嘎瀑布

罗让,罗让

牟尼沟离松潘古城只有十公里不到。九寨沟的劫难,给了阿坝州其他景区一次展示机会。

天太冷了,以至于尚未到淡季,我们已经一大早在门外冻手冻脚等了大半个小时。听说工作人员都还在屋里睡觉,停车坪里有人扯开嗓子大喊了一句:“起床啦!卖票了。”人们都笑了,这山都被叫醒了。等到挎着小包的工作人员卖出那日的第一张票,揣着票钻进车里,我们就像个逃兵一头往景区里冲。

牟尼沟二道海的众多天然湖泊

空荡荡的景区几乎看不到人。景色非但没有因为观众太少减色几分,扎噶瀑布反是回归一种本真的天真与欢腾。于一片寂静中独自奔腾着,欢乐着,千万年地流淌过每一棵必经之树,认真冲刷每一个迂回的丘陵。每一次驻足,都成为水与林的一次约定。而相隔十五公里的二道海则以水著称。或水色多变,或水中钙化形成花纹,或水静如镜倒影蓝天相映成趣。二道海不如九寨沟的规模,但看上去更为原始。逐山而上,沿路大小海子数十余个。第一个海子叫:“啊!”第二个海子叫:“哇!”第三、第四个叫“看!”第五第六叫“哦。”再往后叫无名。终于同伴没了一路称赞的气力,只剩下保持体力爬升的一口元气。两百斤的胖子喘得像个风箱,一次次从拍照的我身边走过,抖花我的镜头。无奈之下,确认无碍我选择独自前行。

“进来拍吧,不用门票。里面还非常漂亮。”门口的喇嘛朝我招手。寺庙看起来修缮一新,在茂密的原始森林中,在云雾缭绕中,牟尼后寺兀自禅定。得到邀请颇有些盛情难却的意味。

“你一直在这里吗?”我走到门前与招呼的喇嘛攀谈。

“对呀,我在这出生,现在在这,以后老了也在这。”喇嘛开朗地笑了,朝身后的屋宇伸手:“后面还有很多好地方,放心去拍吧。”

寺里许多信徒放生的生灵,一点不怕生人,在寺里随处可见。我是在藏经阁的草地上遇到罗让的。我们只是用一个眼神和笑容就确定了攀谈下去。他们刚上完早课,今日是休息日,他正从图书馆出来透透气,遇到我,为我一一介绍起寺庙的情况。

这里原来并不对外开放,所以他们并不会被游人过分打扰。我并不知道我的被邀请是为什么。“你去过色达吗?”我另起了话题。罗让停顿了几秒,“我还没有,我的一些师兄师弟有去过。我以后要去。”

“我可以给你们拍照吗?不是现在就拍,是说如果我把相机对着你们拍进去可以吗?”罗让没有回答我,只是“呐,呐”了两声。

担心误他们修行,和他握手告别,冰凉的手才让我意识到他们裸露半臂的喇嘛服同样无法抵挡山中寒冷的攻势。

我走出十米,像是被什么召唤,回头朝小山坡上的罗让招手:“罗让,罗让。”

高大的罗让转过身来,他定了一秒,继而朝我露出朝阳般的微笑。我举起了相机。

那笑容,温暖的近乎悲悯。

就在这里结束吧,避免无知的感动和廉价的激情。结束这对自然的告解,不再走,这一日之秋,一年之秋已在此剧终。