长三角府际合作机制:困境透析与变革构想

2017-12-26张则行

张则行

(上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433)

公共管理

长三角府际合作机制:困境透析与变革构想

张则行

(上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433)

长三角府际合作融合发展机制的运行困境可以抽象概括为“三级运作”框架在决策、协调、执行与技术四个层面的低效化运作,其根源在于行政区与经济区的目标非一致性和区位非重合性的矛盾,具体表征为各地政府的非合作博弈行为。鉴于长三角府际合作现状并结合《长江三角洲城市群发展规划》的战略布局,可以从“重塑融合理念、优化合作体制与搭构硬件网络”等层面构想长三角府际合作机制未来发展路径。

长三角;府际合作;城市群

进入21世纪特别是在经济发展新常态下,国内区域经济一体化、区域发展集团化的地方融合型发展态势伴随着国内市场体系的不断完善而得以加速推进。与此同时,行政区域内大量的社会公共问题也呈现出“边界模糊”“功能融合”和“效应外溢”等特征。[1]近年来,长江三角洲城市群(以下简称长三角)在国家宏观发展战略的指导下,凭借其得天独厚的区位优势在打造世界级都市圈、推动区域发展一体化的进程中一直处于国内的领先位置。然而,与其他世界级城市群相比,长三角在规模体量、城镇化率、内部产业结构合理化等方面仍存在较大差距。[2]为了应对行政壁垒、职能分割与信息不畅等区域公共管理碎片化带来的挑战,建构长三角城市群府际合作融合发展机制已提上议事日程。2016年5月,国务院常务会议通过《长江三角洲城市群发展规划》(以下简称《规划》)并授权发改委发布实施。《规划》为长三角城市群实现一体化发展提供了战略指导,同时也为实现长三角“三省一市”的融合发展提出了更高的要求、规定了最新的方向。鉴于此,本文将从公共管理学的组织理论视角出发,归纳长三角府际合作机制(框架)现存的问题,概括其根源,并运用博弈论工具分析其内在机理,最后提出长三角府际合作融合发展的构想。

一、长三角府际合作“三级运作”框架的低效化

长三角各级政府在当前“三级运作”的框架内开展了以金融、民生、产业、基建、园区、环保等为专题的诸多合作事项(见图1)。

图1 长三角府际合作“三级运作”框架

在此合作框架下,每项专题虽然都取得了一定成果,但也问题丛生。当剥离掉诸多合作专题所表现出的具体问题后,本文从决策、协调、执行和技术四个层面将此合作框架的最大弊端概括为低效化运作。

(一)决策层面:现行合作框架缺少共同领导机构,难以发挥联动协同效应

长三角府际合作“三级运作”框架中决策层的主要功能是对话协商、达成共识和签署协议。众所周知,府际关系的实质是利益分配和权力配置。长三角政府间的合作关系本质上属于横向府际关系,而合作的动力也在于分配发展带来的各项收益。从理论上看,纵向权力配置是横向利益分配不可或缺的权威性调节机制。当横向关系主体目标一致时,则会共享发展成果;当横向利益主体产生矛盾时,纵向上的权力主体即会从整体利益出发协调横向关系,促使横向主体协同联动,朝着全局性目标工作。[3]而实际上,无论是“八巨头”会议还是市长联席会议等合作框架的主体都处于平行的横向关系内,当各利益方面临目标冲突时,相同的行政层级则会陷入协调失效的窘境。

长三角现有的合作框架由于缺乏纵向权力主体即共同的领导机构而无法整合各方的利益诉求,分割的行政区划所导致的利益冲突又是区域发展的常态,这种区域经济与行政区经济的悖论一直是长三角一体化发展绕不开的魔咒。比如,在产业合作专题方面,中小城市专业生产程度高却很难发挥产业集聚效应的原因就是各城市政府面临地方经济与区域经济的发展目标冲突时选择了前者。因此,这种缺乏纵向权威统合机构的横向平行关系下的府际合作框架难以真正发挥各成员城市的联动协同效应。

(二)协调层面:诸多领域缺少利益共享补偿机制,域内恶性竞争难以避免

合作的动机主要体现在部门间的资源交换和利益均衡。由于地方利益的客观存在,区域一体化发展不应对地方利益避而不谈,如果一味地强调整体利益而忽视部分利益,一方面会陷入整体利益难以实现的困局,另一方面也将加剧合作各方的恶性竞争。故此,区域合作的关键在于整合各地方的利益诉求,探索和建构能够实现利益最大公约数的利益共享和利益补偿机制。对于增量合作*增量合作是指合作只会带来利益增加,各方均不受损的情形。,区域发展的正外部效应应该普惠各地,无论大中小城市都应享受区域发展带来的红利;而对于存量合作*存量合作是指合作不会带来利益增加,只会对原有利益格局进行此增彼减的调整,出现一方获益而另一方受损的情形。,合作框架应配备相应的利益补偿机制,对于合作中利益受损方给予适当补偿。

长三角城市群在践行一体化的道路上也不可避免地面临地方利益与区域利益的冲突。然而,现行的合作框架并没有明确且具体可行的利益共享和补偿机制。以金融合作为例,2009年协调会首设金融合作专题,标志着长三角金融合作进入深度融合的阶段。经过数年发展,上海无可争辩地成为区域内首屈一指的金融中心,但据实证测算,上海的金融业虽然在区域内大放异彩却也是一枝独秀,其发展的成果并没有为其他中心城市(如杭州、南京、苏州)所共享。[4]区域内次级金融中心与上海之间的金融鸿沟将会继续撕裂区域金融一体化的可能性,建构金融发展的共享机制已迫在眉睫。利益共享和补偿机制的缺乏导致各地方政府在不同领域发生冲突,这种冲突主要体现在以下几个方面:在经济领域争夺各种流动要素和非流动要素,最终的后果就是行政壁垒的出现;在政治领域出台各种过度优惠的税收、招商和人才引进政策,彼此挖墙脚;在生态环境领域,各地方政府则表现出争相搭便车的行为逻辑。[5]

(三)执行层面:合作事项缺乏执行监督反馈平台,导致诸多专题落实困难

长三角府际合作的重要成果之一多以各种协议、合同、宣言等类法律文本的形式呈现。遗憾的是,这些规范性文件从决策层的议事会走向操作层的各地职能部门后并没有得到一以贯之地执行。协议等文本内容是长三角“三省一市”政府经过协商所达成的普遍共识,这种共识性渗透在各项条款或者合作专题内。当其与地方发展的意愿或目标相契合,协议或专题则会被较好地贯彻执行;但当其与地方的发展目标或利益诉求相违背,协议或被束之高阁、或被选择性执行,导致区域共识在各地执行过程中走样,最终损害区域合作的整体效能。比如,长三角园区共建联盟在成立之初即出台的章程对于诸多合作细节没有作具体的规定,为成员在执行章程任务过程中各行其是提供了自主裁量空间,导致各地园区的彼此竞争或重复建设。章程的规范与约束功能由于合作各方的象征性或选择性执行而未充分发挥。

以上案例恰恰说明在执行环节建立监督反馈机制的重要性。这种反馈机制包含三项内容:评估、纠偏和惩戒。正如政策循环理论所昭示的,对政策*区域合作的各项规范性文件属于一种公共政策。实施评估是检验其产出和效果最有效的手段。通过实时评估,公共政策制定与实施主体可以第一时间掌握政策执行现状,发现问题,从而启动事前制定的纠偏预案,及时纠正执行偏差,同时对执行责任方实施惩戒。[6]政策执行反馈机制是一项系统性工作,需要相应的法律法规和组织机构的支撑和保障。而这些正是当前长三角府际合作框架所缺失的。

(四)技术层面:府际信息交流共享平台建设落后,难以满足无缝沟通需要

在信息化社会,信息的搜集、整理、传播速度在很大程度上决定了工作效率的提升。构建电子政府、加快信息在府际之间的流通速度越来越成为地方政府信息化改革的目标。[7]对于区域一体化下的各地方政府而言,尤为重要的是在实现信息快速流通的前提下共享信息资源。如果将区域合作框架比作人的躯体,而信息资源的流通管道就是这座躯体上的神经干线,周而复始地向各“器官”输送良性互动所必需的“信息养料”。为此,建设信息资源共享平台业已成为各级政府的共识。

依赖于雄厚的经济实力和发达的通信网络设施,长三角的信息交流和共享平台建设水平一直位居全国前列。然而,当区域融合发展逐渐进入“深水区”,很多具体合作事项对于某些城市政府(如少数的中心城市)而言,“存量”的内涵大于“增量”,信息共享即意味着利益损失,故而导致在可预见的时间范围内,区域内的信息平台建设进展缓慢。信息这一战略资源尚未充分发挥促动合作事项顺利开展的功能。

以异地就医项目为例,建立区域内无障碍医疗结算体制是各城市政府为参保的外地安置人员构想的福利愿景,但这项愿景的达成则有赖于各地建立互联互通的参保人员基本信息数据库以及异地就医的记录档案。这无形中增添了医保和医疗管理机构的工作内容。由于缺乏相应的工作激励补偿机制和对动用本地医疗资源和医保基金的忧虑,各地医疗机构和人员大都采取消极应付、推诿怠工的工作策略,使得此项工作难以获得实质性进展。

二、长三角政府间非合作博弈行为的机理透析

从区域公共管理理论考察,长三角府际合作机制低效化运作的内在根源在于行政区与经济区的目标非一致性和区位非重合性的矛盾。这组矛盾造成各利益方(城市政府)的非合作博弈行为,具体表征为区域公共品(如环境治理)供给不足和地方公共品(如基础设施)供给过量并存。

(一)非合作博弈的根源:行政区与经济区的矛盾

经济区属于区域的概念,是一种经济发展同质化较高的区域,即所谓“区域应该是基于地理边界的同质性领域,它可以超出法定的行政区划而包括多个行政区划为基础的地方政府合作体系”[8]。而行政区划是国家为了分级管理而对国土范围内各区域所实行的纵向划分。作为一种刚性制度安排,行政区内按照条块分工所形成的政府组织开展的管理活动被学界称为“行政区行政”[9]。仅从概念来看,行政区和经济区就包含着内生矛盾。这种矛盾自20世纪80年代初地方实行市场化改革以来即以地方恶性竞争、地区封锁的形态表现出来,至今仍是区域经济一体化发展的最大障碍。

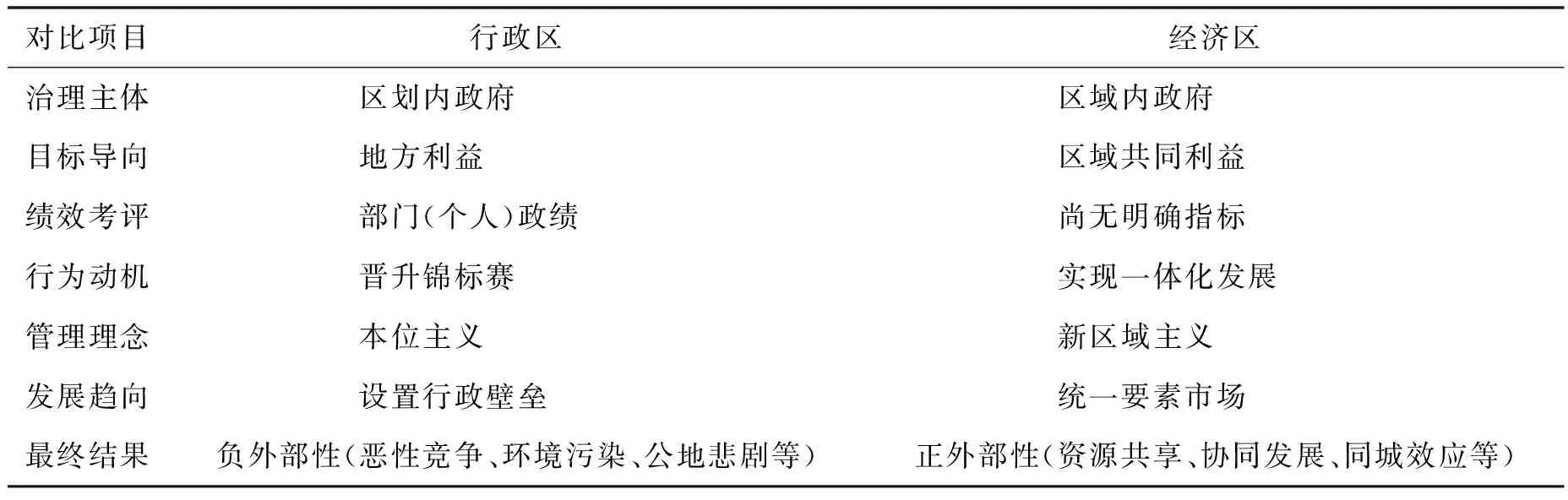

矛盾发生的内在机理在于行政区和经济区有着两种截然不同的价值取向和行为逻辑(见表1)。随着各地区的融合程度加深、共同利益扩大,两者矛盾虽然有所缓解,但从长三角府际合作的现状可以看出,这组矛盾还在相当广阔的领域存在并持续发生负面作用。

表1 行政区与经济区的价值取向与行为逻辑对比

如表1所示,行政区的治理主体是区划内各级政府,经济区的治理主体是区域内各级政府。行政区的目标导向是实现并维护地方利益,而经济区的目标导向是实现并维护区域共同利益。行政区绩效考评的依据是部门或个人的政绩,而经济区绩效考评的依据暂时还不明确。行政区主体的行为动机是官员晋升锦标赛,即官员为了实现尽快晋升而展开的政绩竞赛;而对于经济区而言,其行为动机更多地表现为实现区域经济一体化发展。行政区衍生出来的管理理念是本位主义取向;而经济区实践的是新区域主义理念,即倡导在区域政府间建立一种跨区域治理的策略性合作伙伴关系,建立新的区域合作同盟,完善区域治理政策框架,建构区域利益平衡与协调机制。[10]行政区未来的发展趋向是衍生更多的行政壁垒;而经济区未来的发展趋向是冲破地域封锁,建立统一大市场,实现区域内各要素的自由流通。最终,这两种行为逻辑所导致的结果就是:行政区生产了更多的负外部性,比如恶性竞争、环境污染和公地悲剧等;经济区生产了更多的正外部性,比如资源共享、协同发展和同城效应等。

由此,学界在21世纪初即呼吁跨域管理应从行政区行政向区域公共管理的治道模式转换。然而,正如金太军教授所言,区域公共管理的制度创新“是一种后发外生型的强制性制度变迁过程,涉及价值系统、政治系统、经济系统和社会系统的调整”[11]。这将是一项十分复杂的系统工程,不可能在短时间内一蹴而就。当前长三角政府间的府际合作正处于从行政区行政到区域公共管理的治道转型过程,固有的制度框架被不断革新,而完整且成熟的制度模式又尚未完全建立。在区域合作领域,行政区与经济区之间的矛盾所造成的众多弊病并没有根本肃清。从博弈论的视角进行分析,归根结底是因为行政区与经济区之间的内在矛盾所衍生出的区域内各级政府间的行为逻辑,这种逻辑集中表现为一种非合作博弈的特征。

(二)非合作博弈的表征:公共品供给不足与过剩并存

为了便于观察,本文将区域内各级政府视作独立的理性个体,各级政府在区域内的互动过程,包括制定规划、执行协议、开展合作等,本质上都可视为一种博弈。长三角各地政府在府际合作过程中出现的各类问题即可运用博弈分析工具加以解释。本文以公共品供给为例,说明政府间非合作博弈的表征及其内在机理。

1.区域公共品供给不足:以跨域环境治理为例。根据公共产品理论,跨域治理生态环境兼具非竞争性和非排他性的特点,是区域内各级地方政府供给的一项纯粹公共产品。

本文以长三角地区太湖水域污染治理为例。作为纯公共品,一方面,治理水域污染的成本*治理水域污染的成本包括为了防止污染而禁止高能耗、高污染企业进驻所造成的机会成本。高昂,太湖水域周边的地方政府都不愿承担;另一方面,跨域环境治理又具有很强的正外部性,环太湖水域的各地政府普遍存在“搭便车”的心理。其博弈过程简述如下:本文假定环太湖水域只有政府A(简称A)和政府B(简称B)。太湖“蓝藻事件”爆发后,两者共同面临着治理太湖水污染的问题。假设治理水污染的总成本是100,成功后A、B将各获得收益80。如果双方采取合作治理的策略,其治理成本双方均摊,各出50,两者的净收益均为30(80-50)。如果有一方治理而另一方不治理,则治理方的净收益为-20(80-100),搭便车的不治理方的净收益是80。如果双方都不治理,其各自的收益均为0。由此,双方陷入了典型的“囚徒困境”。[12]A、B都是利益最大化的理性人,如果A选择合作而提供治理环境这类公共产品时,B的最佳选择是不合作;相反,当B选择合作供给时,A的最佳选择是不合作。此时稳定的均衡点是(不治理,不治理),其结果就是跨区环境治理等此类公共产品供给不足。这也是长三角各地政府不愿合作供给诸如跨区医疗服务等在内的诸多公共产品的原因所在。

2.地方公共产品供给过剩:以交通设施建设为例。与长三角各地政府对于跨域环境治理这类公共产品供给不足相反的是,对于诸如港口、机场等交通基础设施此类公共产品却普遍存在供给过剩的现象。本文以博弈论解析这种现象的内在机理。

假定长三角地区只有A、B两个政府,他们对于机场这类公共产品都具有供给能力。假设在长三角地区,提供机场的成本是C(Cost),该类公共物品在长三角可以产生的总收益是R(Receipt)。如果A、B都选择单独提供,他们都认为将获得收益R,而实际上,由于两地政府都提供了这类公共物品,其各自的收益只能是R/2。如果A、B提供了这类公共物品,还可获得自身偏好满足所带来的收益Ui(i=A,B),比如A修建了机场,不仅可以满足地方发展的需要,还可以通过使用者付费获得额外利润。如果只有一方提供,而另一方不提供,则不提供方仅会获得较小的收益r,提供方则会获得绝大部分的收益R-r;如果两方都不提供,则其收益均为0。因此,当A选择单独供给,B的最佳选择也是单独供给;如果A选择不供给,B的最佳选择是单独供给;如果B选择不供给,则A的最佳选择是单独供给。因此,长三角各地政府供给交通基础设施的博弈均衡是(单独供给,单独供给),其结果就是长三角内有供给能力的各地政府都会争相提供这类公共产品。但还应看到,当A、B都从自身利益出发选择单独供给时,将会造成区域资源的浪费。这是因为,A、B都选择单独供给,区域总收益R并没有翻倍,而区域总成本却变成了2C。因此,当A、B都选择单独供给时,区域整体收益是(R+UA+UB-2C);而A或B单独供给时,即可获得(R+UA-C)或(R+UB-C)的收益。相反,如果A和B可以合作提供港口、机场这类公共物品,合理布局,就能避免重复建设,则其建设成本就会降低为C′(C′<2C),这样,区域整体收益就变为(R+UA+UB-C′),这个收益比A、B都选择单独提供时的收益大。这也为长三角各地政府的重复建设、过度竞争提供了解释依据。

综上,为了扭转政府间的非合作博弈现状,结合前文论及的长三角府际合作机制的四类问题,长三角各级政府需要从理念、制度(体制)和技术等层面置换现有合作框架内不合时宜的成分,尝试建构一套与《规划》要求相对接的合作体制机制,以此作为推动长三角一体化融合发展的有力支撑,实现长三角各地、各级政府在良性互动的正和博弈下取得共赢局面。

三、“三位一体”与“软硬并施”:变革长三角府际合作机制的构想

鉴于当前长三角府际合作机制的运作弊端,本文尝试从重塑区域融合理念、优化合作体制框架与搭构硬件设施网络等三个维度,提出纾解行政区与经济区的抵牾所造成的府际合作低效化难题的路径。笔者称之为“三位一体”与“软(理念)硬(体制与硬件)并施”的长三角府际合作构想。

(一)重塑区域融合理念

区域公共事务具有交互性、渗透性与融合性等特征。传统区域内政府间的合作模式建基于行政区划层级,具有较浓郁的科层制色彩。地方政府对于区域公共事务的合作治理仍存在对科层观念的路径依赖,其合作事项的达成过程也多依靠程式化的指令传导。显然,这种刚性闭合的合作机制已愈来愈不适应集流动性、开放性和外溢性于一身的区域一体化发展现状。根据文森特·奥斯特罗姆的界定,这种合作机制可类比为一种“威尔逊合作范式”,即政府是主导合作过程的权力中心。[13]故此,鉴于长三角各地政府在价值基础上存在的诸多不合理要素而导致的实践乱象,长三角城市政府在共同治理区域的公共事务时应抛弃对传统“区域行政”主张的“威尔逊范式”这一路径的依赖,塑造参与、共享、融合等适应现代区域治理诉求的新理念。

1.多元参与。这指向合作的主体。合作治理的核心意涵即是打破政府单一向度的线性垂直交流,主张包括政府在内的社会多元主体的网状平行互动,实现多元参与的“区域治理”(Regional Governance)[14]。比如,在合作专题议定的过程中,可以有序吸收跨区公民的合理意见,形成“跨区问政”的决策环境,增强协议条款的民众接受度;在跨区公共服务供给方面,城市政府可与异域社会组织开展合作,采用政府跨区购买公共服务的方式为本市外出安置人员提供基本公共服务;在协议条款的执行过程中,社会组织(包括NPO、NGO)亦可根据自身的功能定位自发开展互动合作,在诸多民生领域弥补政府与市场的失灵;等等。

2.创新驱动。这指向合作的方式。《规划》明确提出,“创新联动发展机制,遵循市场发展规律……创建城市群一体化发展的‘长三角模式’”。可见,旨在实现联动发展的长三角府际合作机制必然是创新驱动型的。此外,公共管理上的体制机制创新更多地体现出“存量”变革的意涵。众所周知,合作机制的创新既包含区域内各级政府的纵向权力让渡,也包含各利益主体间的横向关系协调,变革的难度和阻力可见一斑。因此,各地政府树立创新驱动的价值理念应具备三种意志品质——勇气(Courage)、智慧(Wisdom)和恒心(Perseverance),即敢于创新、善于创新和长于创新。一方面,各地政府要善于将创新的难度、变革的程度与区域发展的可承受度有机结合起来,做到张弛有度、稳步推进;另一方面,各地政府也应视府际合作机制创新为一种常态化工作,努力探索建立稳定而成熟的固态机制,发挥制度的持久作用。

3.融合共享。这指向合作的成果。《规划》指出,长三角城市群要“健全成本共担和利益共享机制”。在制度层面建构和完善各类成本共担、利益共享机制之前,各地政府应摒弃传统的零和观念,树立融合共享的思维。首先,各地政府应积极参与区域合作,强化开放融合的观念。在信息化时代,同质化程度较高的区域实现融合发展是市场逻辑调配资源要素自由流动的必然结果,也是区域经济一体化的必由之路。长三角城市群作为世界第六大城市群,自然、历史、人文、地理、经济等要素相近,走融合发展的道路具有得天独厚的地缘优势。其次,各地政府还应从大局着眼,树立整体利益为重的观念。在区域融合发展的过程中,部分地方政府在短期内难免会面临地方利益受损的情况,这就要求各地政府应从发展的观点和全局的角度看待自身利益损失,作出如下研判:一是从全局的视角看,整体利益大于部分利益,部分利益受损将换来整体利益增加;二是从发展的观点看,损失只是暂时的,利益共享才是最终结果;三是从现实的状况看,合作框架应建立相应的利益补偿机制。

(二)优化合作体制框架

如前文所述,长三角“三级运作”府际合作体制框架由于缺乏纵向权威机构的统合协调,在处置各地政府间的横向关系时陷入失灵。除此之外,由于区域发展差异的客观存在,各地政府职能部门在履行决策协议时也面临着职责不相匹配、部门对接困难的矛盾。鉴于此,本文拟从纵横两个维度构想一套新的组织框架,可为借鉴。

1.纵向维度:在中央层面成立长三角府际合作委员会等类似机构。这一机构应定为副国级单位,首长可由国务委员兼任,设常务副主任一职负责日常工作。该机构的组织架构仿制大型跨国公司的矩阵制结构,却又不同于国务院成立的一般临时性机构,而属于常设机构。机构内根据《规划》对长三角城市群一体化发展的定位设若干职能委员会并对接国务院组成、直属和办事等机构,人员也由这些部(委、办、局)抽调组成,即该机构的下属职能部门既向原单位负责也向该机构负责(见图2)。

图2显示了本文构想的“长三角府际合作委员会”的大概框架。其中,限于图形狭小,特用“...”表示,它包括两个含义:一是指代各职能委员会并非仅有图中所画的四种,根据《规划》内容还可另行增加设定;二是指代各职能委员会对接的国务院相关职能、直属和办事等部门并非仅是两个,与职能相关的各部委均可与委员会实行对接。此外,委员会下设的各职能委员会还应与长三角“三省一市”省级政府的各职能部门完成业务对接,建立上下之间的业务指导关系。这种合作模式可以借助中央层次的权威机构穿透行政区之间的壁垒,为其形成一体化发展的经济区奠定组织基础。

图2 长三角府际合作委员会构想

2.横向维度:在区域内建立“部-省、省-市、市-市”三级专业协调部门。这类协调部门根据不同合作规格的角色分工设立,即在不同层级间设立不同的协调部门,专司某类职能,实现合作协调的专业化。具体而言,在省部级合作框架下设立的专业化部门没有明晰的组织边界,部门间不存在行政隶属关系,其成员也多来自政府外部,主要有科研机构的专家学者、社会智囊机构的咨询人员、民营企业的管理人员、基层公务人员、社区民意代表等等。这类部门主要发挥决策咨询、信息采集、民意聚合等职能,在省市级合作框架下设立的专业化部门应仿照“长三角府际合作委员会”在中央层面的架构模式,采取矩阵式的组织结构,与委员会下属的各职能委员会实现业务上的指导和对接。

在地方层面,长三角城市群合作框架大致也可分为三个层次:决策层、协调层与执行层(见图3)。与以往不同的是,每个层次都加入了不同内涵。在决策层,“三省一市”最高决策议事会是最高决策机构,负责协商出台指导长三角城市群发展的政治性文件。其上有中央层面的副国级协调机构“长三角府际合作委员会”给予指导和协调,以此打通长三角“三省一市”之间的梗阻,扫清行政区划造成的障碍;其下有决策咨询、民意聚合和信息处理等部门提供多方位支持。在协调层,成立类似于市际合作协调委员会的机构,并在其内部建立直接向最高决策层负责的合作事项执行监督反馈机构。在执行方面,市际合作协调委员会下设若干与长三角府际合作委员会下属的若干职能委员会相对接的各合作专题执行委员会。这些执行委员会接受市际合作协调委员会的组织领导、职能委员会的业务指导和合作专题执行反馈机构的实时监督。

综上所述,本文所构想的长三角城市群合作机制框架,无论是从纵向维度成立统合“三省一市”协调发展的“长三角府际合作委员会”等类似机构,还是从横向维度对“三级运作”合作机制在决策层、协调层和执行层的再设计,皆是为了消融长三角各地政府在传统“行政区”非合作行为逻辑下形成的各类阻碍城市群一体化发展的块垒,为“创建城市群一体化发展的‘长三角模式’”探索可行的组织框架。

图3 长三角府际合作组织框架构想

(三)搭构硬件设施网络

对于长三角府际合作机制而言,如果说重塑合作理念和优化合作体制为其提供了价值依据和组织保障等软件支持系统,那么,搭构技术设施网络则为其筑牢了硬件支撑平台。根据《规划》内容并结合前文所述长三角城市群府际合作的问题,本文将硬件设施网络分为两大类:交通基础设施与信息通信设施。构建互联互通、共建共享的交通和信息硬件网络将为长三角府际合作融合发展提供强大的硬件和技术支撑平台。

1.构建立体多维的交通设施网络。《规划》指出,“依托国家综合运输大通道,以上海为核心,南京、杭州、合肥为副中心,以高速铁路、城际铁路、高速公路和长江黄金水道为主通道的多层次综合交通网络”。达致此目标的具体路径如下:首先,继续改扩建城际高速公路和国道公路,打通长三角核心城市与其他城市的高速交通线并延伸至泛长三角地带,实现区域内点对点互联和公路货客运的“零距离换乘”;其次,充分利用长三角地区河网密布的优势,推进水路交通建设,根据河流分布情况,继续开通条件成熟的城际水上线路,提高河网使用效率;再次,优化长三角港口建设,在发挥上海国际航运中心功能的同时,增强其腹地辐射作用,带动经济区沿江沿海各层次港口协同发展;最后,有序规划和推进铁路、机场设施建设,完善区域高速铁路网和机场布点,增建铁路综合客运枢纽,大力发展通用航空等。

2.构建泛在普惠的通信设施网络。《规划》指出,“加快建设覆盖区域、辐射周边、服务全国、联系亚太、面向世界的下一代信息基础设施”。针对长三角城市群行政融合发展的现状,构建普惠型通信设施网络要着力于以下领域:首先,加快建立互联网数据中心(IDC)、云计算中心、物联网等功能性平台,全面提升上海等中心城市的数据存储能力,建造大数据服务终端,实现区内信息的“全天候”供给;其次,加快建设长三角政务信息资源共享交换平台和公益性服务平台,按照区域合作专题的需要,将以上两种平台细化对接,提升信息共享的“靶向性”;最后,加快出台长三角智慧城市数据接口标准,实现区域信息公共服务“无缝化”覆盖。

[1] 张紧跟.从区域行政到区域治理:当代中国区域经济一体化的发展路向[J].学术研究,2009(9):42-49.

[2] 叶南客,黄南.长三角城市群的国际竞争力及其未来方略[J].改革,2017(3):53-64.

[3] 郭蕊.权责关系的行政学分析[M].北京:中国社会科学出版社,2014:103-105.

[4] 闫彦明.区域经济一体化背景下长三角城市的金融辐射效应研究[J].上海经济研究,2010(12):27-36.

[5] 谷松.建构与融合:区域一体化进程中的地方府际间利益协调研究[D].长春:吉林大学,2014.

[6] 张则行,陶庆.论法治政府的价值内核渗透与实践机制重构——以公共政策过程为观察领域[J].广东行政学院学报,2016(1):20-24.

[7] 芳汀.构建虚拟政府:信息技术与制度创新[M].邵国松,译.北京:中国人民大学出版社,2004:23.

[8] 王川兰.竞争与依存中的区域合作行政——基于长江三角洲都市圈的实证研究[M].上海:复旦大学出版社,2008:21.

[9] 杨爱平,陈瑞莲.从“行政区行政”到“区域公共管理”——政府治理形态嬗变的一种比较分析[J].江西社会科学,2004(11):23.

[10] 全永波.基于新区域主义视角的区域合作治理探析[J].中国行政管理,2012(4):78-81.

[11] 金太军.从行政区行政到区域公共管理——政府治理形态嬗变的博弈分析[J].中国社会科学,2007(6):54.

[12] 李国平,王奕淇.地方政府跨界水污染治理的“公地悲剧”理论与中国的实证[J].软科学,2016(11):24.

[13] 奥斯特罗姆.美国公共行政的思想危机[M].毛寿龙,译.上海:三联书店,1999:36.

[14] 陈瑞莲,杨爱平.从区域公共管理到区域治理研究:历史的转型[J].南开学报(哲学社会科学版),2012(2):49.

IntergovernmentalCooperationMechanisminYangtzeRiverDelta:AnalysisofPredicamentandConceptofReformation

ZHANG Ze-xing

(School of Public Economics and Administration,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China )

The operational dilemma of the interprovincial cooperation and integration development mechanism in the Yangtze River Delta can be abstracted as the inefficient operation of the three-level operational framework in four aspects as decision-making, coordination, implementation and technology. The root of this problem lies in the inconsistency between the goal of the administrative districts and the economic zones and the non-coincidence of the locations, which is characterized by the non-cooperative game behavior of the local governments. In view of the intergovernmental cooperation and the status of “Strategic Development Layout of the Yangtze River Delta City Group”, the future development path of the intergovernmental cooperation mechanism in the Yangtze River Delta can be conceived from the aspects of “reconstructing the concept of integration, optimizing the cooperative system and building the hardware network”.

Yangtze River Delta; intergovernmental cooperation; urban agglomeration

郭艳云]

D63-3

A

1674-3199(2017)06-0011-10

2017-10-10

上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金(2017110352)

张则行(1989—),男,山东临沂人,上海财经大学公共经济与管理学院博士研究生。