高校学报微信公众平台内容建设思考

2017-12-22余沉

余沉

(安徽大学学报编辑部,安徽合肥230039)

高校学报微信公众平台内容建设思考

余沉

(安徽大学学报编辑部,安徽合肥230039)

目前高校学报微信公众平台的内容总体上是以学术文章为主体的公共内容,较难在微传播渠道获得令人满意的推广效果。在这种情况下,高校学报需要根据微文化微阅读的特征来发展微信公众平台,调整公众号内容建设思路,在保持学术水准的基础上,增加丰富的个人内容和个性化内容来与公共内容形成互补,为读者带来更加丰富的微阅读体验。

高校学报;微信公众平台;内容建设;公共内容;个人内容

微信公众号自2012年推出后,短短几年间便展现出惊人的内容生产和传播活力。2016年微信公众号数量已超1200万个,相比2015年增长了46.2%①2016年微信号数量、微信公众号用途占比及文章阅读量分布情况分析,2017-03-14,http://www.chyxx.com/industry/201612/479002.html.。无论传统纸媒还是媒体人或文字工作者都纷纷进驻微信开设公众号,加入自媒体大军。另一方面,自媒体阅读也迅速普及,甚至成为大众的一种生活方式②朱省果:《自媒体时代的大众阅读模式探究——以微信公众平台为例》,《开封教育学院学报》2016年第6期,第255-256页。。在这种情况下,众多高校学报或学术期刊也按捺不住,落户微信公众平台,以期能够探寻自身发展的新动力和新思路。截止2017年6月25日,笔者在微信客户端上以“大学学报”为关键词搜索公众号,约得176个结果,以“学院学报”为关键词,搜索到约48个公众号。在此之外,还有不少高校学报的公众号正在筹备之中。而高校学报微信公众平台的开设对于学报的发展和学术文章的传播也起到了良好的促进和推动作用。从清博指数上搜寻大学学报,截止到2017年3月,可以看到诸如《清华大学学报(哲学社会科学版)》、《华东师范大学学报(教育科学版)》和《广西民族大学学报(哲社版)》等高校学报的公众号都收获了一万多的等价活跃粉丝数,而各家学报的微信文章共收获了超过87万的阅读数。

自从高校学报积极加强与微信新媒体融合以来,高校学报界也开始进行相关问题的分析研究,试图为高校学报微信平台的建设发展理清思路,指明方向。如赵建华在《谈高校自然科学学报建立微信平台的必要性》中通过探讨微信平台对于高校学报的作用和意义表明微信平台在高校学报中有较好的应用前景和可行性③赵建华:《谈高校自然科学学报建立微信平台的必要性》,《传播与版权》2016年第2期,第143-144页。;高辛凡在《高校学报即时通信平台现状的述评与建议》中讨论了高校学报在微博微信等即时通信平台发展中存在问题,并在此基础上提出了一些改进建议④高辛凡:《高校学报即时通信平台现状的述评与建议》,《浙江传媒学院学报》2015年第3期,第141-144页。;湛江在《高校学报微信公众号的运营状态分析》中专门就高校学报微信公众平台的发文量、阅读量和关注度进行了数据采集和分析,并据此提出高校学报公众号运营的策略⑤湛江:《高校学报微信公众号的运营状态分析》,《传播与版权》2016年第10期,第98-100页。;黄锋等人在《高校学报微信公众平台的发展现状和运营策略研究》中基于统计调查数据,剖析了高校学报微信公众平台运营中普遍存在的问题,并结合新媒体发展趋势探讨了相关的运营策略①黄锋,辛亮,黄雅意:《高校学报微信公众平台的发展现状和运营策略研究》,《中国科技期刊研究》2016年第1期,第79-84页。;赵新科等人在《高校学报微信公众平台发展的SWOT分析》中用SWOT分析法,对高校学报微信公众平台发展的优势、劣势、机遇和挑战进行了分析②赵新科,赵金丽:《高校学报微信公众平台发展的SWOT分析》,《新媒体研究》2016年第20期,第53-55页。,王燕等人在《高校自然科学学报的“微营销”策略》中讨论了“微营销”的意义,并根据微博微信以及高校学报的特点提出“微营销”策略③王燕,康祝圣,谢暄等:《高校自然科学学报的“微营销”策略》,《编辑学报》2014年第6期,第582-584页。④黄晓:《什么时代都是内容为王》,2017-03-16,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/03/c_128495165.htm.。不过,目前这些讨论,主要是对高校学报微信平台的运营状况做一总体上的分析述评,或者在具体细节上,只存在针对营销方面进行的讨论,尚没有专门针对内容建设方面进行的分析研究。

然而,对于当下高校学报微信平台建设而言,最重要也最首要的问题,是内容建设的问题。毕竟,“什么时代都是内容为王”④,“不论过去还是现在,媒体的核心竞争力依然是内容”⑤陈如毅:《论媒体融合之下学术期刊的“内容为王”》,《荆楚学刊》2015年第5期,第93-96页。。实际的调查数据也表明,最影响公众号阅读数的并不是学报期刊的知名度、运营新媒介的经验、文章的发布形式等,而恰恰就是文章的内容⑥湛江:《高校学报微信公众号的运营状态分析》,《传播与版权》2016年第10期,第98-100页。。因此我们迫切需要从内容角度探寻当前高校学报微信平台的建设发展之路。

一、高校学报微信平台内容建设现状考察

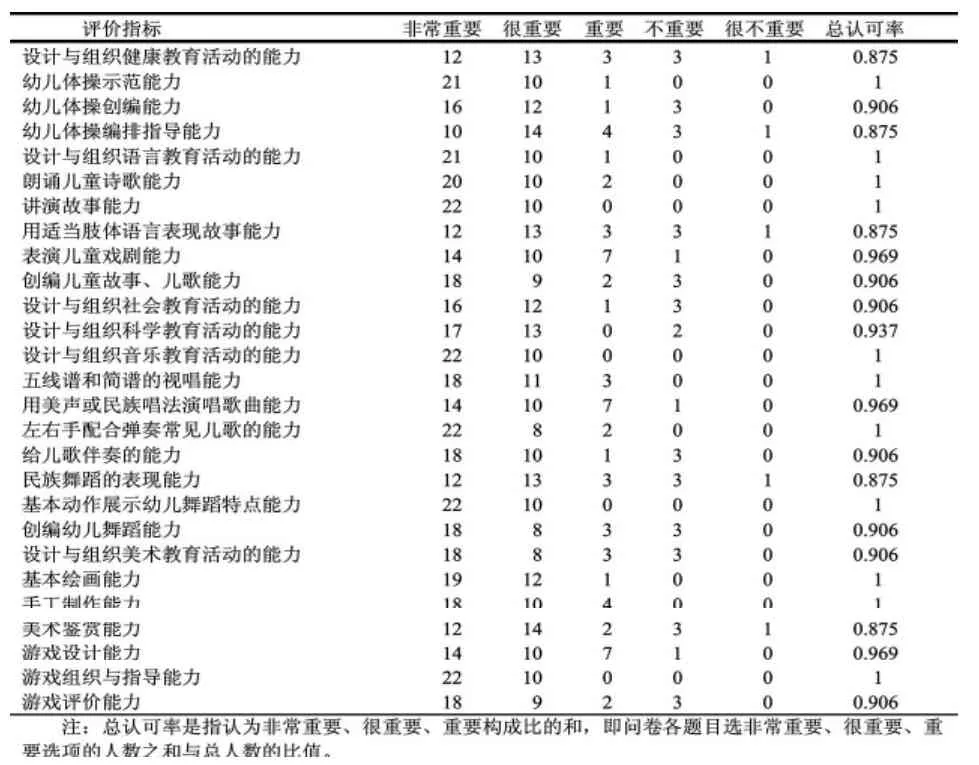

国内绝大多数高校学报都属于一种综合性学术期刊的范畴,其内容表现出的是整体性、大块头、严肃性的特征,当其企图进行“微”数字化进入“微”传播渠道时,便面临如何既保持自身内容特色和学术水准,又能符合“微文化”特质,做到接地气、有亲和力的问题。然而总体而言,目前高校学报微信平台的内容建设却很少能做到这一点。笔者随机选取6家高校学报微信公众号,对其于2016年4月至2017年4月发布的内容进行了分类整理,从表1中可以看到,高校学报微信公众号的内容总体上呈现出以下几个特征:

第一,内容类型较为单一,不能提供丰富的阅读材料。高校学报微平台上的内容主要以本刊每期目录和学术文章或其摘编为主,然后是零星的与学报、学校等相关的通知消息等,诸如写作与学习技巧、科教与文化信息推介等内容都较为稀缺,更别提其他类型的文章。

第二,内容缺乏原创性,除去学报刊发的学术文章之外,微信公众号极少能提供可读性较强的原创内容⑦表1所统计的原创类型中多为与学报或学校相关的消息通告。,更多的是对其他平台中的文章资料的转载摘编,这种转载又很容易形成重复信息,在多个微平台上出现。

第三,内容过于专业和严肃,因为学术文章占据了绝对主导地位,并且大多是原封不动地以学术论文全文或者摘要的形式发布,缺乏对相应内容的二次加工,以实现对学术问题深入浅出的推介。

表1 6家大学学报公众号2016年4月-2017年4月发布内容情况分析

注:公众号发布的本刊学术论文、论文摘编及目录一类相关内容不计入表中原创类型。

简而言之,高校学报微信公众平台的内容总体上是以学术文章为主体的公共性内容,其带来的问题是:第一,面向的读者群体较狭窄,对非相关专业的研究人员或普通大众缺乏吸引力;第二,没有很好地适应当下以手机移动端为载体的微阅读习惯和微传播方式,因而对于作为微阅读受众的相关专业的研究人员同样也不具有太大的吸引力;第三,内容不易引起共鸣,使读者无话可说,缺乏参与方式;第四,与高校学报纸刊一样面临同质化的问题,缺乏个性和独特性,很容易被边缘化。可以说,多数高校学报微平台看起来只是对纸刊及相应的网站平台的一个简单复刻,甚至只是扮演了一种对学报网站平台的链接的角色。而结果就是,目前高校学报微信公众平台在总体上并没有取得令人满意的推广效果,呈现出文章的阅读数少、点赞少、转发少、讨论少、影响力小的总体情况。就清博指数所公布的微信传播指数(WCI)①微信传播指(WeChat Communication Index,WCI),可用于衡量微信公众号推送文章的传播度、覆盖度及公众号的成熟度和影响力,反映公众号整体热度。而言,根据2017年4月1日至4月30日的月榜,大学学报类微信号中WCI最高为466.27,在一百多家大学学报中,WCI数值超过400的也只有两家。而据笔者统计,4月WCI排名前10位的大学学报公众号平均微信传播指数仅约为269.48。相比之下,4月官方自媒体榜榜首公众号的WCI为1505.71,排名前10位的官方自媒体公众号平均WCI为1453.73。

造成这些问题的原因是多方面的,最主要的原因之一就是高校学报对微信平台的定位问题,即只将公众号视为对传统期刊的辅助与补充②李桦,聂献忠:《我国高校学报微信公众平台运营分析——以2014年版北大〈中文核心期刊要目总览〉高校学报为例》,《出版广角》2016年第14期,第39-41页。。绝大多数高校学报仍将纸刊作为运营重点,并没有真正自媒体化,其建设微信平台的目的只在于借助公众号推广传播学术文章,让习惯于微阅读的受众,特别是其中特定的学术研究人员群体可以更方便地接触到这些文章。因而高校学报并不十分关注微信平台本身的建设及其内容的丰富可读程度,也并不十分在意对学术问题的“浅”化和趣味化,以吸引潜在的非相关专业的读者,其大多只满足于搭建一个具备基本的推送功能的微平台,能够推送学术文章或链接即可。

此外,编辑部经费和人员有限,无法由专人进行专门的微信公众平台的建设管理也是主要原因之一。高校学报编辑部少则一到两人,多则不过四五人,甚至有部分高校学报的编辑是由其他科研人员或教师兼职,基本上每位编辑都要负责管理多个学科栏目,本身就承担着处理大量来稿、找专家约稿、稿件编校刊发乃至自身专业的学习研究的繁重任务,也着实难以像其他自媒体平台那样由精通数字化编辑技能的专职人员对内容进行精心策划与制作,定时定量在公众平台上发布图文与视屏并茂的可读性较强的原创性内容。

二、高校学报微信平台内容建设策略思考

高校学报以学术文章为立身之本,学术文章的品质在很大程度上决定了读者对学术期刊品质的观感和认可度,因此高校学报总是希望能够刊发高质量文章,以扩大自身的品牌影响力,并进而吸引更多高质量的文章,获得读者的认可。而其建设微信公众平台的基本思路就是希望通过推广学术文章来实现自身品牌形象的宣传和强化。然而因为目前这种以学术文章为主体的公共内容并不十分符合信息爆炸时代由手机移动端与微平台传播方式共同塑造的阅读兴趣和阅读习惯,因此高校学报微信公众平台及其发布的学术文章总体上难以取得良好的传播效果,甚至很多微信公众平台不能对高校学报起到一种合格的辅助与补充的作用,而是如同鸡肋,只具有形式上的意义。这也导致很多高校学报没有开通微信平台,在微信公众号迅猛发展、各种纸媒纷纷加盟的这几年间,高校学报界进驻微信平台却只有约一两成的比例。

高校学报在微平台建设方面确实存在一些劣势和困难,这是需要正视的问题。即便如此,我们仍可以尝试在微信公众号内容建设方面进行一些有益的探索。实际上,当高校学报试图运用新媒体推销自身,就需要发挥出新媒体的优势,而微信平台的优势则在于沟通和社交,以及“出版”的灵活自由上。传统纸媒与网站平台中比较强势的是学术文章与出版体制,无论是署了名的作者与编辑,还是无名的潜在的读者,实则都是隐匿在规范的写作格式、严肃的写作内容与呆板的出版体制之中,既无法实现相互间便捷顺畅的沟通互动,也无法呈现自身的个性。而微信“出版”则相对自由灵活的多,其恰能提供一个自我展示与相互沟通的平台。高校学报微信公众号的内容建设也可以转变思路,放弃以学术论文为主体的公共内容,而是采取“公共内容”加“个人内容”的形式③文艳霞:《微信公众平台自媒体的发展及其对传统出版的影响》,《出版发行研究》2013年第11期,第55-58页。,以学术文章为线,将作者、编辑与读者勾连起来,呈现出在纸面之下活泼而生动的作者、编辑与学报。而对于这种“个人内容”部分的建设,我们可以考虑以下几种具体的策略:

第一,可以考虑使微信公众平台成为编辑工作者分享工作生活经验的社交网络平台,发布一些有价值的审稿编校工作中的感想、心得、花絮,编辑与作者或读者交往过程中的小趣事,或者编辑部的小故事等等,使为人作嫁的编辑通过微信公众平台走上前台,让读者得以了解编辑其人或编辑工作,体谅审稿编校工作中的难处。这样既能营造平易亲切的沟通氛围,也能通过这样一个过程,间接打造和体现学报的风格文化,打造学报的“个性”,以加深读者和潜在作者对学报的映象。

第二,努力挖掘作者资源,可以发布作者的思考感想或其他不能刊发于纸刊上的内容,以借此对作者也形成一种展示和宣传。实际上,高校学报本就承担着推动学术思想发展的责任,这一责任不仅仅体现在对学术文章的推广上,也应体现在对学者,特别是青年学者的推介上。很多青年学者不乏学识和能力,而只是暂时缺乏自我展现的平台和机遇。高校学报在刊发学者文章时,便可以同时在微信公众号中以访谈等形式对其做一种推介宣传,或展示作者其人,或展开文章背景思路,不仅可以提升读者对文章的关注度和理解,也能使学报与作者,特别是青年学者之间形成良性互助合作的关系,增加作者的黏性,培育和积累作者资源。

第三,努力挖掘读者资源,可以刊发读者来信或文章评论等同样无法呈现于纸刊上的内容。高校学报大多立足于本校科研和教学成果,也应以本校师生为基本的读者群体之一,其微信公众号内容建设也可以依托于本校科研特色,以支付一定报酬等方式,邀请本校师生搜集学报所涉学科领域内的学术动态和前沿问题,对相关专家学者进行访问访谈。其次也可以向学生征集其师长的趣语趣事趣图等等,以增加活泼性和趣味性,不仅可以形成与本校科研教学圈的互动,也能向外界展示本校乃至其他科研教学群体的风貌。

第四,学习纸刊或其他期刊微信公众号的一些办刊经验,策划一些互动性较强的长期活动,如主题征稿、纸刊文字“找茬”,进行一些提问调查,甚至可以征集读者和作者的吐槽等,以丰富公众号内容,活跃气氛,引起读者兴趣和关注。诸如《学术月刊》微信平台就在创刊60周年之际发起了“我与《学术月刊》”主题征文活动,其来稿将择优发表于期刊微信公众号或网站上,这可以在一定程度上调动读者的积极性,提高他们的参与度。

三、结论

在微时代,微博微信等微平台带给我们的微文化是一种“玩”的文化,不仅是自己玩,还要能一起玩。微文化背景下的微阅读就是一种“轻”阅读、“浅”阅读、“泛”阅读和“众”阅读,偏好轻松、有趣和新鲜新奇的内容,追求海量信息的速览和对消息的即时分享。在这种情况下,微信平台暂时很难成为一个高效地进行学术钻研的平台,高校学报需要根据微文化微阅读微传播的特征来发展自己的微信公众平台,调整公众号内容建设思路,在保持学术水准的基础上,增加丰富的个人内容和个性化内容来与公共内容形成互补,使微信公众平台在传播学术文章之外,也能成为学术工作者分享自己的生活方式和工作体验的平台,以它的轻松、趣味和灵活自由来辅助和补充严肃死板的纸刊平台及其发文体制,让读者拥有更多可以读、可以分享、可以“玩”的内容。

On the content construction of the WeChat public platform for university journals

YU Chen

At present,the content of the WeChat public platform for university journals as a whole is a kind of public content which is based on the academic articles,and it is difficult to obtain a satisfactory promotion effect in the micro channel.In this case,university journals should develop the WeChat public platform according to the characteristics of micro cultural and micro reading,adjust the way of content construction,increase as much as personal content and personalized content to supplement the public content while maintaining academic standards,in order to bring richer micro reading experience for readers.

university journals;WeChat public platform;content construction;public content;personal content

G647

A

1009-9530(2017)05-0141-04

2017-07-01

余沉(1983-),女,安徽大学学报编辑部编辑,哲学博士。

(责任编辑:孙妍姑)