后殖民时代的徐悲鸿意义再观看

2017-12-20王文娟

王文娟

(中国人民大学艺术学院,北京100872)

后殖民时代的徐悲鸿意义再观看

王文娟

(中国人民大学艺术学院,北京100872)

五四时代的徐悲鸿,有痛批中国古老文化、崇拜西洋文化之时代烙印,但他不是出于弱者的民族自卑,而是援引、输入西方文化的同时,寻求民族文化强盛之根。他毕生提倡艺术兴国,坚持文化建设、文化保藏和文化输出,不仅开天辟地地改良中国画,且进行了中国画的海外推广。他的亚洲足迹和欧洲巡展都避免成为“被看”的“他者”形象,改写着中国文化在世界的弱势乃至失声状态,努力与第一世界建立平等交流的对话关系。这使得徐悲鸿极富后殖民时代的当代意义。他启示我们在今天民族化和现代化、本土化和全球化的二律背反的焦虑中,既不失去现代性进程中和世界接轨的机会,又坚持民族文化身份认同,并坚持发出东方本土自己的声音。当然东方发声也包括一切友好关注东方与世界和平对话、健康发展的人们,这是“全球化”语境中,世界范围内爱好和平的人们的砥砺共进。

徐悲鸿;后殖民时代;文化建设;文化保藏;文化输出

一、后殖民时代及后殖民理论

不同于一个多世纪前冷兵器时期西方帝国主义以军事武力入侵东方,以政治强权干预其国家主权、奴役其国民的殖民时代,后殖民时代则是“西方中心论者”对第三世界进行文化心态和价值观念的弥漫渗透与软性控制,以他们惯有的优越感凌驾于东方之上的“东方主义”立场,以及他们强大的经济优势霸权。这就是“文化帝国主义”时代,也称“媒介帝国主义”时代。①

“文化帝国主义”大约是20世纪60年代出现的激进的批判社会的术语之一。巴克(M.Barker)认为文化帝国主义“几乎没有任何精确的定义。它似乎是说,帝国主义国家控制他国的过程,是文化先行,由帝国主义国家向他国输出支持帝国主义关系的文化形式,然后完成帝国的支配状态。”②约翰·汤林森(John Tomlinson)认为下列的定义乍看不错(但也有疑义):“运用政治与经济权力,宣扬并普及外来文化的种种价值与习惯,牺牲的却是本土文化。”③他用“解读唐老鸭”、“收看《豪门恩怨》”以及迪斯尼、动漫等消费文化为例说明“媒介帝国主义”消费文化至上的甜美炸弹之效应。④

文化的强力挺进在于经济的强盛,“在这一全球化的体系中,少数经济强国将自己力量扩展到全球,抬高商品和服务的价格,将财富从低收入地区(通常是在非西方世界)重新分配到高收入的地区。与此相伴随的是,如三好正男(Masao Miyoshi)和阿里夫·德里克(Arif Dirlik)用辛辣的笔调所描述的,出现了一种新的跨国秩序:国家之间再也不存在什么边界,劳动力和收入只受全球化经营者的支配,于是南方臣服于北方,殖民主义死灰复燃”⑤。这里,由爱德华·W.萨义德(Edward W.Said)提的“殖民主义”即是冷战后的后殖民景观。

就我们国家而言,20世纪后半叶,随着改革开放的大幅度行进,大批的文化产品、消费产品和先进的生产技术一同引进,好莱坞大片、迪斯尼、动漫、肯德基、麦当劳、可口可乐等一齐涌入国门,不仅冲击着我们的生活方式,也逐渐改变着我们的审美观念和消费观念,尤其改变或者塑造着年轻一辈“舌尖上的文化味道”。毫不危言耸听,在后殖民这一近乎于没有硝烟的殖民中,民族文化传统面临着变种的危险。

因此,国际关系的新格局需要了解,我们在世界的座标点也亟需认清并加强建设。后殖民理论便格外值得关注。后殖民理论“是一种多元文化理论,主要研究殖民时期之‘后’,宗主国与殖民地之间的文化话语权力关系,以及有关种族主义、文化帝国主义、国家民族文化、文化权力身份等新问题”⑥。后殖民理论兴起的时间,学界有不同看法,一般认为萌发于19世纪后半叶,是在1947年印度独立后开始出现的一种理论。其自觉和成熟的标志是萨义德《东方学:西方对于东方的观念》(1978年)的出版。萨义德之外,最重要的后殖民理论家还有美国的斯皮瓦克(Spivak)、霍米·巴巴(Homi Bhabha)、周蕾(Rey Chow),英国的约翰·汤林森、比尔·阿什克罗夫特(Bill Ashcroft)、加雷斯·格里菲斯(Govreth Griffiths)、海伦·蒂芬(Helen Tiffin),还有西方马克思主义的特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)、弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)等。⑦

其中,萨义德、斯皮瓦克、霍米·巴巴、周蕾,这些具有第三世界血缘的后殖民理论家尤其值得关注。萨义德在肯定“东方学”所取得的巨大学术成就外,也尖锐指出了在后启蒙时期“东方学居高临下凌驾于东方之上”,甚至“敌视东方”、想象性地“创造东方”的西方中心主义立场,⑧即无论新老东方学家,都把东方当作落后的、贫弱的、异国情调、无以发声、不能表达自己的东方。萨义德强力呼吁消除这种西方霸权的误读而正读东方,呼吁东方找到自己的文化身份认同,倡导平等基础上的东西方对话交流。斯皮瓦克将后殖民主义理论、女权主义、解构主义、西方马克思主义、心理分析学紧密相联,以自己的“边缘”姿态和“权力”分析的策略,分析了东西方女性所遭受的权力话语被剥夺的处境及“东方”被看的地位境遇。⑨霍米·巴巴运用符号学和拉康的后精神分析,对外在的强迫权力如何通过心理因素扭曲人性,使其由压迫感、屈辱感到逐渐适应加以描述。他认为,被压制的、非主流的“弱势文化”,完全可以对占主导地位的殖民文化进行政治、经济、文化权力、文化策略和价值批判方面的“改写”,使得第三世界文化获取自己的合法性,不至于继续恶化。⑩

没有第三世界血缘的西方马克思主义者譬如杰姆逊与上述后殖民理论家有相通的观点,为后殖民理论注入了活力。⑪但坚持“西方中心论”的后殖民理论家们犹在,他们坚持西方霸权主义,却在极力掩盖他们的强权目的,例如汤林森就一味突出“全球化”的文化宿命而否定“民族性”,甚至认为“国家民族是想象出来的社群”⑫。他的立场,使他否认利奥塔(Jean-Francois Lyotard)、布希亚德(Baudrillard)和杰姆逊的后现代媒介批判理论,他固执地认为,媒介只是中性地、平等地传播而不是“强加意识形态”于第三世界。他没有看到(或者是在有意抹平)一种不断灌输的话语已经不单是“语言”,而是一种“权力”的方式,一种置换意义、抹平差异的权力话语。

在对后殖民时代及理论加以简要梳理的基础上,可以来谈本文的主题徐悲鸿了。

二、徐悲鸿的文化建设和文化输出对后殖民时代的启示

五四时代的徐悲鸿,固然有痛批中国古老文化、崇拜西洋文化之时代烙印,但他不是弱者的民族自卑,而是援引、输入西方文化的同时,亦寻求民族强盛之根,毕生提倡国家的文艺复兴,并坚持文化输出,强力改写中国文化在世界上的弱势乃至失声状态,加强民族自信。这使得徐悲鸿极富后五四、后殖民时期的当代意义。

在西方武力殖民的时代,东方的反抗是东方现代化的开始,⑬也是民族化得以保存的唯一出路。众多不甘做亡国奴的志士们都加入了这一反抗的大潮。徐悲鸿虽然没有投笔从戎,没有赴任武汉军委政治部科长,⑭但他以自己的方式进行了抗战,不仅以画笔代刀枪,还于1939年到1941年间在南洋及印度多次举办画展,⑮赈灾义卖(图1),将所得款项全部捐助国家抗战。

图1 20世纪30年代末徐悲鸿在南洋赈灾

除此硬性抵抗外,徐悲鸿还有相当内容的文化建设和文化输出的举措,对后殖民的今天极富启示意义。他说:“艺事固不足以御英国,攻日本,但艺事于华人,总较华人造枪炮、组公司、抚民使外等学识,更有根底。”⑯于是,与寻找西方文化盛世传统⑰的决心相堪应,徐悲鸿也同样基于东方中国文化的优秀根底和深厚历史,上溯先秦、两汉乃至魏晋唐宋,不仅以西润中,亦寻根中国血脉深处的活力来改良、助力、复兴、重塑中国画,以艺术兴国。“艺术家即是革命家,救国不论用什么方式,如果能提高文化,改造社会,就是充实国力了”⑱。

在徐悲鸿青年时代,亚洲是被帝国主义列强瓜分之地,这时期也是“现代东方学”强盛发展的时代,殖民者长驱直入,东方学相伴随行(“现代东方学一直是帝国主义和殖民主义的一个组成部分”⑲),与文学的歌德、拜伦、雨果、福楼拜等的东方猎奇著作相伴的是美术的德罗克洛瓦、提埃·波罗,以及法国和英国许多其他画家作品对东方的描绘,⑳包括徐悲鸿的法国老师们,譬如阿尔伯特·贝纳尔(Albert Besnard)所描画的东方集市和阿尔及利亚的马(图2㉑)都是现代东方学视域中的相关内容。㉒东方的亚洲、非洲等地的落后、野蛮、神秘、贫弱和富饶,愈加验证了西方的强势和殖民的野心。这种野心在后殖民时代的“西方中心论”者那里有增无减,就像萨义德所说,在这些“优越”的西方人眼里,原始神秘的“东方舞台深处蕴藏着一组异常庞大的文化上的‘保留节目’”㉓,从而充满了猎奇、窥探、渗透和征服之心。

图2 (法)阿尔伯特·贝纳尔《阿尔及利亚马市》

而我们的当代艺术,譬如《大红灯笼高高挂》《满城尽带黄金甲》《金陵十三钗》等影视作品所呈现的旧时代的扭曲情趣和不良价值观,以及“傻、大、呆、丑”的绘画“群氓”像,还有在贝尔纳托·贝特鲁(Bernardo Bertolucci)《末代皇帝》的镜头中将溥仪的空间塑造成一个阴性、软弱、畸形的女性化空间,㉔都是有意无意送给西方人的“被看”佐证,恰合得上他们窥探的神秘“奇观”。

而早在殖民时代的徐悲鸿却先行体会到了和第一世界的对话一定不能沦于“献上”的“被看”的耻辱:“假如我们的艺术作品要参加一次国际展览,只要稍不小心,一定会有千篇一律山水,或者尽是花鸟,或者画面上竟完全看不到地大物博的中国,现代力求自强的中国,这岂不是现代中国画家的耻辱。”㉕“我自认不是一个思想有了狭隘问题之国家主义者……不过中国倘真不幸,没落到没有一样东西出人头地时,我且问你,你那世界主义,还有什么颜面。”㉖因此,他在大力介绍优秀写实的西方画家作品的同时,也在悉心整理着我们自己的国故,批判董王摹古柔靡之风后,推重吴道子的“高妙奇美”,举徐文长为“近世画祖”,为“范中立《溪山行旅图》的大气磅礴沉雄高古”而倾倒㉗……

徐悲鸿不是出世情怀,因此他的作品不像林风眠那样旁若无人的静心沉浸,他的入世与担当,都使他的作品是有对象性的。这个对象一方面是中国人,另一方面是外国人(主要是现代性先行的西方人),这样两组人群,构成了他作画的两个内在视角。因为有这样的内在凝视,他愈加要避免阴柔屈辱的“被看”,愈加要彰显“天行健,君子以自强不息”的中国雄强精神,愈加要表现我们有不输于希腊雅典的上古传统,有不畏艰险、不怕来犯之敌的勇气,愈加要表现我们有坚贞不屈的民族气节、幽默颖睿的中国式智慧……他那取材于中国上古传统的一系列作品,譬如《愚公移山》、《田横五百士》(图3)、《徯我后》、《九方皋》㉘等即是明证。还有那些充满生气的人物、山水、花鸟作品,尤其是那一派天成、神驹豪侠、奔腾骁勇的青春骏马更是代表了徐悲鸿的理想情怀、人格气质与审美愿望。(图4)这样的对外交流就不再是弱者的“被看”,而是光荣输出。就像美国达格尼·卡特(Dagney Carter)1934年所说,徐悲鸿的作品“是很好的现实主义的绘画……是为旧的中国增加了新的东西,显示出成长和生命。”㉙

图3 徐悲鸿《田横五百士》,布面油彩,197cm×349cm,1928~1930年,徐悲鸿纪念馆

图4 徐悲鸿《前进》,纸本水墨,130cm×76cm,1941年

美国梁庄爱伦(Ellen Johnston Laing)认为,20世纪30年代,“在西方宣传中国画最重要的人物就是徐悲鸿。他在1933年至1934年间在法国、比利时、德国、意大利、苏联主办了中国画展,这是最早在欧洲举办的现代中国画展。通过组织这些画展的努力,也通过他一系列文章,向法国、德国、意大利及俄国的观众们介绍这些展览的意义。”㉚(图5)

图5 1934年徐悲鸿在苏联列宁格勒举办“中国绘画展”

梁庄爱伦说的没有错,除了创作和教学,徐悲鸿还策划了中国画的海外推广,欧洲巡展历经诸种艰难险阻而终获成功。㉛

徐悲鸿所策展览(图6、图7㉜、图8、图9㉝),当然不是向西方人“献上”图宠的阴性“被看”材料。法方开始默认展览主题为当时代中国艺术,但徐悲鸿坚持也要展出古代艺术品,协调法国卢浮宫、吉美美术馆、私人收藏家与画商商借作品,同时请中国国内画家参展,将古代与当时代绘画一起展出。为配合展览,徐悲鸿还曾写就并发表了一篇法文文章《中国绘画史》㉞(这是当代美国学者苏文惠女士给我们提供的最新资讯,国内学界还未曾注意此文)。不啻向法国人介绍中国艺术的成就,徐悲鸿亦旨在寻找两国文化的共鸣点,在交流对话中,肯定中国艺术的价值,是主体的自信,而不是异化的“他者”。徐悲鸿在改良中国画时坚持的一贯准则是:“借助他山,必须自有根基,否则必成为两片破瓦,合之适资人笑柄而已。”㉟那么走出国门,他首要坚持的也是这准则。有这份底气、自信及理性,文化交流与输出才是一种自尊、自豪的光荣输出。我想,这是徐悲鸿欧洲巡展获得巨大成功的根本原因之一。

图6 巴黎中国美术展览会展标

图7 巴黎中国美术展览会展厅一角

图8 1933年徐悲鸿巴黎中国美展布展(一)

图9 1933年徐悲鸿巴黎中国美展布展(二)

画展在所到各国都引起巨大反响,盛况空前。譬如1933年巴黎美展前,徐悲鸿欣然告知国内参展出品人:“自五月六日起在巴黎将有十二面大中国旗飘扬全市。广告贴遍巴黎要道。”㊱展览期间因观众甚众,被要求延期十余天,徐悲鸿记曰:“凡开四十五天,入门统计凡三万余人,目录售价十法郎,印之三版,可谓盛矣……法国国立近代外国美术博物院鉴于参观中国画展之热烈,决选购其中陈列之作品十二幅,他日陈列一室,计方药雨《小鸟》、郑曼青《墨葵》、王一亭《达摩》、高奇峰《帆船》、齐白石《棕树》、陈树人《芭蕉》、汪亚尘《消夏》、张大千《荷花》、经亭颐《兰石》、张聿光《翠鸟》、张书旂《桃花》、徐悲鸿《古柏》……巴黎中国美术展览会举行后,消息遍全欧,故有多处皆愿有同样举动,前来接洽”㊲。徐悲鸿所策画展亦在意大利米兰举行,意方把画展情况拍成电影,报纸也一致赞扬中国艺术的精湛,称此次展览是“继马可·波罗之后,中意文化交流的又一个高潮。”㊳

80余年过去了,当年画展的盛况依然让我们激动不已,启示良多。这样的展览当然不是向西方人“献上”的“被看”的“他者”材料,而是儒雅端庄、美丽大方的中国艺术之馨香,是足以和西方艺术相媲美而交流对话的中国艺术之骄傲。薛永年先生认为:“以美术的方式让世界了解中国,从来为有责任感的中国美术家所重视。”“远在1931年至1933年间日寇侵华的国难方殷之际,徐悲鸿就开始着手于中国美术在欧洲的推广……取得了良好效果。”他认为,在“全球经济的一体化、政治的多极化和文化的多元化”的今天,“文化的建设及其海外传播,就是一个非常重要的方面……美术作为文化的载体,在已经到来的读图时代,具有首当其冲的重要性。比之当年徐悲鸿对外宣传中国美术,既有不同的历史任务,又不乏一脉相承的动人力量”㊴。张长虹先生认为:“‘巴黎中国美术展览会’和‘柏林中国美术展览会’,无论是在中国文化的国际宣传上,还是在重塑中国的国际形象上,都起到了一定的积极意义。”“从私人收藏家珍藏到公共美术馆的展示,近代中国画的观览模式,经历了从‘触觉的’到‘视觉的’方式的转变……传统的中国画作品进入了大型的公共美术馆展示……可以说是中国画在追求‘现代性道路上,具有里程碑意义的事件。”㊵

是的,国际交往的平等对话,只有以自尊、自豪和光荣的文化品质和文化输出为根本。

正如埃伦·普利斯特(Alan Prist)——20世纪40年代美国大都会博物馆远东艺术部主任——对徐悲鸿的马大加赞叹的那样:“那马带着随风飘动的鬃毛,给人以极大的喜悦。一系列的大笔线条特别使马脱纸而出……对任何观众都有即刻的吸引力。这匹粗毛的小马扬着头,面对疾风,平静然而机敏,就像疾风本身一样充满了活力。”㊶梁庄爱伦在20世纪80年代也说:“徐悲鸿通过他充满自豪、尊严和毅然的马表达出他艺术表现上的原则性和坚定性。”㊷

三、徐悲鸿对民族文化的保藏和守护在后殖民时代的意义

徐悲鸿的原则性和坚定性还体现在他引进西学,但又坚定地守护本民族的优良传统上。

他坚持的是这样的中国画改良方针:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”㊸他的“守之”“继之”决定着他对于古老中国优秀文化的珍爱绝不亚于任何一个顽强固守国粹的人。他对中国画旗帜鲜明、坚定不移的改良及其对中国画国粹传统的选择性守护(譬如批判文人画末流,但赞颂有生气的文人画;坚持唐宋高峰论;追溯魏晋、秦汉、先秦、上古的美术文化,倾力于文化的寻根、文艺的复兴之中国画史观及中国画改良论),已为我们所熟知。㊹除此之外,徐悲鸿对文学语言的态度也尤能见到他对国粹的守护性。只是他的语言观和五四时期激进的“文学革命论”的倡导者是有一定距离和区别的。

批判旧传统,改造国民性,是五四一代人的共同心声。诸如鲁迅激烈批判旧传统,到了让青年“不读中国书”的地步㊺;钱玄同亦有“废除汉字”等激烈彻底的反传统要求㊻。陈独秀与胡适联名答复《新青年》的一位读者也说道:“旧文学、旧政治、旧伦理,本是一家眷属,故不得去此而取彼……”㊼陈独秀在其《文学革命论》中进一步激烈批判及展望:“余甘冒全国学究之敌,高张‘文学革命军’大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。”㊽陈独秀支持胡适所提出的“八不主义”㊾,是中国文学革命的第一声号角。文学革命的意义在于改变中国人的思维方式。

徐悲鸿在美术上提倡革新,猛烈批判旧传统,挖美术的烂根,㊿改良中国画,不仅仅是中国画技法的改造,而且是国民精神气质的革命,这和五四巨子们同声同气。[51]徐对革新义无反顾,如1928、1947年两度在京城遇到国粹派画家们的质疑反对,尤其是1947年在北平艺专任校长之际,与“三教授罢教”的激烈之争,[52]即使引起轩然大波,也坚定不移地改良不辍。但矛盾的是,他却不是文学革命的倡导者和践行者,他在语言的使用上又几乎是终其一生用文言、半文言写作。理想主义又刻苦勤奋如徐悲鸿者,一生操持两支笔,一支画笔,一支文字笔,一方面废寝忘食,积画稿数千盈万,另一方面也写了相当数量的中外画史画论、艺术评论、展览策划的文字,还有大量游记散文及书信,皆用精炼美丽、古雅传神的文言写就。

对文言的使用是徐悲鸿个人的喜爱,还是受他的老师康有为之影响,尚需探讨。曾在1919年5月6日通电公开赞美五四学生运动的康有为,对五四新文学和新思想运动却是不赞成的。[53]康徐师徒俩均具有革新与守旧的双重性和矛盾性。在笔者的理解里,徐悲鸿对文言的看重,依然是对古老文化的守护和对失去其的担忧。这一点,他是自觉的:“中国文字之每况愈下,其情境之可怜,无异西方画派。将来中国无可读之文,或将转而求之日本矣!总之,一国之文字,绝不能因人民程度之低而自趋卑下。”[54]

只是他在钟爱、守护、坚持文言的同时也同意在师范学校推广“国语”教育,[55]但这和陈独秀们的文学革命主张并不一样,倒是令笔者想起梁思成建设新北京、守护老北京的亲切思路。异曲同工,南京政府在1928、1929年欲拆南京明城墙时,舆论哗然,徐悲鸿亦拍案而起,撰文痛斥南京政府“欲毁世界第一等之巨工,溯其谋乃利其砖”,乃“西湖雷锋塔”之倒塌之“续貂之举”。[56]

“中国传统在20世纪的失落是叩动每位中国读书人的问题,1958年张君劢、牟宗三、徐复观、唐君毅共同发表《为中国文化敬告世界人士宣言》,就是这种危机意识的直接反映。宣言批评世界人士研究中国学术文化的动机愈益将中国文化视为文物材料,而不承认其作为活的生命存在,同时将此一阙失归咎于五四。”[57]从全球范围看,对五四运动的评价,是相当复杂的问题。对五四运动的缺陷认识与正负面效应的浩大检省,也是今日海内外汉语文化圈讨论较多的话题。[58]共识之一就是在激烈的西化倾向中,对民族文化缺乏应有的公正和民族自信。“但不管有多少缺陷,五四运动都是中国走向现代社会的最具积极意义的坚实行动,其震古烁今的现代性光辉乃任何人不可以抹煞!”[59]因此,“五四”是永远的话题,哈贝马斯认为“现代性是一项未完成的设计”,“启蒙只有依靠彻底启蒙来弥补自身的不足。”[60]“那么对于‘五四’的缺陷反省也就构成了坚持‘五四’的一个内容。因此‘五四’是中国现代性过往的一环,反思的‘五四’则是现代性重临的起点和永恒的目标。”[61]这或许应该是后五四、后殖民时代人们的清醒认识。

徐悲鸿虽然未能亲身参加1919年的五四青年学生运动,是年3月到5月学生运动如火如荼的时期,正是他离开北京辗转抵达法国巴黎留学的日子。[62]但徐悲鸿是五四新文化运动的一员,他始终坚持启蒙思想,期待中国的文艺复兴,且毕生为之奋斗不息。1950年,他在《中央美术学院成立献辞》中所说的,依然是“整理批判承继我国祖先遗产,以及吸取世界遗产,以创造出大众的、科学的、民族的新中国美术,这是我们必须肩负的责任”[63]。坚持五四启蒙精神的现代性追求是他执着于写实主义,坚定进行中国画改良的思想基础。

但这样的徐悲鸿又与激进的“文学革命”拉开着距离,这样一份“守旧”的坚持确实又是一份相当的固执与“国粹”。这是一份自觉与非自觉之间的坚持(他没有正面反对“文学革命”,也没有大力提倡文言,只是在认为需守护文化根本时,乐之陶陶地坚持使用着文言而已),这一举动在今天后五四、后殖民时代“凸显了其卓越远见,我们甚至可以看作是他在传统经典文化的守护中对新文化运动负面性的些许纠偏尝试。”[64]“语言是存在之家。”[65]徐悲鸿的文言写作以及他对书法的坚持不懈(即使战乱漂泊也临池不辍),都是他改良中国画,克服西画画法和中国画画理极大矛盾而保持血脉不断的中国画味道和滋养中国画风骨底蕴的生命线,[66]都分外启示今天的我们来把握、保藏与鲜活经典。

徐悲鸿对经典文化的熟悉、守护还体现在一个颇显戏剧性的事件上。这就是上文提到的,1947年10月,当北平国立艺专上演抗议徐悲鸿摧残中国画的“三教授罢教”事件不可开交之际,“天津文化复兴会”(一个集商界、军界、晚清遗老、民国才俊的具有极深传统文化根基的交游圈)却视徐悲鸿为同道,在他缺席之下仍推举其为理事。从徐悲鸿与其中理事譬如石松亭的通信,以及石松亭周围国学团体对徐的接纳,都能确凿看到徐悲鸿对古代典籍的长期关注与研究。[67]

有意思的是,五四革命的口号之一是“打倒孔家店”[68],徐悲鸿不会不知,但他却对儒家思想推崇备至,1929年在与徐志摩的辩论中就曾说道:“弟崇拜孔子(孔子是弟理想中巨人一名词),因为有大道之行礼运大奇,书之真伪所弗计。要说得出这句话者(虽汉人唐人都弗妨),便算得巨人孔子。”[69]1943年徐悲鸿创作孔子讲学的《论语一章》(图10),是再次希望复兴儒家精神,[70]并赞叹“吾国五千年来之神话、之历史、之诗歌,蕴藏无尽也”[71]。在徐悲鸿高调提倡的以西洋写实画法改良中国画的“独持偏见,一意孤行”的背后却是“极高明而道中庸”的古老中国哲学和儒家“天下兴亡、匹夫有责”的担当,徐悲鸿的矛盾复杂性也或许正是他的高明处和生长点。

图10 徐悲鸿《论语一章(讲学)》,纸本水墨设色,109 cm×113cm,1943年,徐悲鸿纪念馆藏

对经典文化的保藏守护还体现在徐悲鸿丰硕的收藏成果上。出身贫寒的徐悲鸿一生未曾有跑银行存钱的经历,[72]即使后来成为世界闻名的大画家。但收藏却是他人生中的一项重要内容,即使生活最困顿的时候,他也在节衣缩食地收藏;[73]看到好的作品,手中无现款,即使借资,也要不惜代价进行收购。[74]受挫时他曾慨叹:“宗白华又非军阀,手无巨资相假也。”[75]徐悲鸿一生收藏的唐、宋、元、明、清及近代名家的作品1 200多件,[76]影印其中最精品140余幅。徐悲鸿去世后,廖静文先生根据徐悲鸿的遗愿把他的这些收藏精品及徐悲鸿自己的作品一千余幅,图书、图片、碑帖等一万余件,全部贡献给了国家。[77]这是对经典文化保藏的一份重要贡献。

需要补充说明的一点是,徐悲鸿的收藏观也具有守旧与革新之间的矛盾性。他的收藏理念和收藏实践自然是以他的写实主义绘画观为宗旨,也以他的中国画改良方针为鹄的,形成了他特有的绘画收藏观与具体实践性。周积寅先生对此有专项研究:“徐悲鸿在收藏时发现,名画之作,并非为每幅都是十全十美的:或在章法,或在笔墨,或在设色,或在造型,难免有某些不佳者或未足者;若收藏不善,也会有部分受损者。”[78]作为作品以臻“美备”之追求,“徐悲鸿中国画改良方针的‘古法之不佳者改之’用在收藏修改的有髡残的《幽壑烟云图》,‘未足者增之’的有郑板桥的《竹石图》,‘受损者补之’的有郑板桥的《衙斋听竹图》、文徵明的《秋到江南图》等”[79],每改一下,徐悲鸿“均在画上或裱边或诗塘加以题识说明之,其目的很明确,即‘志切美备’”[80]。周先生认为:“徐悲鸿先生有着超人的眼力和手笔……似有与古人‘合作’之意,且‘合作’得天衣无缝,无懈可击……这一‘合作’,当视为古今绘画收藏史上绝无仅有之‘创举’,虽然主观愿望是好的,然赞同者有之,批评者亦有之。尽管先生一再自谦‘不能自已,罪过’,但‘知我罪我全不计’。这正是先生之胆略和自信,为一般画家甚至大师们所不敢,不能为者也。’”[81]笔者认为:“这一观点值得商榷。也许,徐悲鸿的独特收藏实践,只能看作他作为那个时代的杰出人物想改造旧传统的迫切,其情复杂,不可一语论断。”[82]

四、徐悲鸿的亚洲足迹及其全球化意义

巫鸿(Wu Hung)认为:“徐悲鸿的贡献是多方面的,从美术史的角度看,徐悲鸿不仅改变了自己的画风,甚至改变了美术史的视角,具有了全球性的主体性视野,他的足迹不仅在巴黎,还遍及日本、印度、东南亚,把他看作中国的艺术家很重要,但也要看作全球化的艺术家,并在两个方面找到他恰切的位置。通过研究徐悲鸿,我们有了更大的责任,来考虑怎样书写全球化的20世纪、21世纪的艺术的历史。”[83]巫鸿先生所言甚是。

徐悲鸿的足迹遍及欧亚,意义非凡。巴黎是他留学八年的地方,在那里(以及考察游历的欧洲各国),他汲取的是西方文明中的优秀因子与现代性启蒙,目的是为了改良中国画,艺术救世,艺术兴国,是努力寻求自己文化中不输于西方的优秀文明来重建中国现代美术。

不自卑也不服输的心理在徐悲鸿考察日本时亦有更突出的体现。明治维新的成功使日本迅速强大,加入列强的队伍,不断殖民扩张,尤其做着殖民中国乃至亚洲的迷梦。徐悲鸿对日本的态度即是那个时代的人们对日本的一种普遍态度。譬如他1917年去日本半年是观光、思考、借鉴和选择道路,不是朝拜,不是什么都扑上去,观光中也就带着审视之眼,有肯定、共鸣、赞赏,也有冷眼、不屑、警惕与颇不以为然。[84]徐悲鸿在中村不折们那里看到也共鸣于东方艺术汲取西方文明而走改良之路的希望,但他始终保持着对日本的警惕,也始终坚定中国绘画之正宗乃日本古典绘画之源头的看法。譬如,在日本游学时,他认为日本画家虽然“渐能脱去拘守积习,而会心于造物,多为博丽繁郁之境,故花鸟尤擅胜场,盖欲追踪徐、黄、赵、易,而夺吾席矣,是沈南苹之功也”,但是又终究“惟华而薄,实而少韵,太求夺目,无蕴藉朴茂之风”[85]。在1933年的巴黎中国美术展览会及柏林中国美术展览会筹备时,他对“常挟其未成熟之东洋画,常赴欧洲各大国宣传,俨然以代表东亚艺术自居……以为日本美术可以代表东方”[86]的日本人予以讽刺和痛击,记录并鄙视日本人干扰展览之行为,也深为国人从之而愤怒,亦为各大报赞誉中国文明而高兴、痛快。[87]到了1947年,徐悲鸿依然慷慨陈词:“若此时再不振奋,起而师法造化,寻求真理,则中国虽不亡,而艺术必亡;艺术若亡,则文化顿黯无光彩。起而代之者,将为吾敌国之日本人在世界上代表东方艺术!诸位想想,倘不幸如果是,我们将有何颜面以对祖宗!”[88]也是1947年,他说:“须知要晓得我们的敌人日本,既解除武装,只有覃精文治,他们以后全国人都是中学毕业,知识水准提高,又能集中精力于艺事,他们又有普遍的爱好,丰富的参考标本,不像我们只藏得有几张四王、恽、吴山水。在世界文化界角逐起来,我们要不要警惕!”[89]但徐悲鸿一生又把爱好和平的日本艺术家当作友人,临去世那一年,他还参加了北京举办的“日本人民艺术家木刻展览会”,并向爱好和平的版画家尾崎清次致以谨表敬意的信。[90]也是在1953年,徐悲鸿还曾关照和促成了赤松俊子夫妇的《原子弹轰炸图》在北京的展出。[91](图11)徐悲鸿对日本国度和爱好和平的日本人民的清醒态度给后殖民时代的我们以深刻启发。如何处理和理性建设中日关系依然是我们今天面临的任务之一。

图11 徐悲鸿与《原子弹爆炸图》的作者赤松俊子女士合影,1953年

南洋是徐悲鸿的艺术重镇。但在笔者的眼里,南洋又首先是徐悲鸿为生计筹款、感情逃难、失意而后退的宿营地。[92](图12-图15)譬如1925年冬徐悲鸿第一次赴新加坡即是留学期间,官费断绝、生活困顿、炊粮将尽之际,经同在欧洲留学的黄孟圭介绍去新加坡,黄请弟弟黄曼士介绍徐悲鸿给富商画像以求报酬。而徐悲鸿第六次赴新加坡(1939年1月),那时他告别一塌糊涂的个人生活,结束与恋人孙多慈长达近十年的旷世苦情,亦告别与妻子蒋碧微诸年累积如冰山的不快、隔膜与纠葛争吵,那时候下南洋的徐悲鸿是无家可归、失恋绝望而困苦悲痛的徐悲鸿。

图12 张汝器(左一)、张汝器夫人(中坐)及长次女、黄曼士夫人、黄孟圭及徐悲鸿,1939年

图13 左至右:李曼峰、黄孟圭与徐悲鸿

图14 后排左至右:骆清泉、徐悲鸿、管震民,前排左至右:骆觉民、骆拓(骆新民),1941年于槟城东方照相馆

图15 左至右:徐悲鸿、黄孟圭、黄曼士外孙女及黄曼士,1939年摄于江夏堂

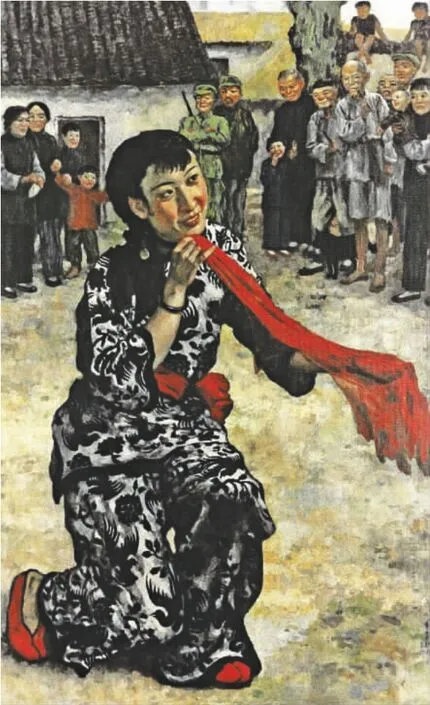

但即使这样,他在这块异乡土地上,依然砥砺创作了诸多作品(譬如《放下你的鞭子》(图16)、《珍妮画像》(图17)、《唐诗意》、《喜马拉雅山》、《喜马拉雅山三树》(图18)、《伐椰》、《红叶》、《侧目》、《鹅》、《斗鹰》、《奔马》、《河畔》、《野食余兴》、《课余》、《妆》、《大吉岭》等),亦举办多次画展(把所得款项捐给国家抗战),积极进行文化建设与艺术交流活动。[93]尽管他个人低调说道:“我自度微末,仅敢比于职分不重要之一兵卒,尽我所能,以期有所裨补于我们极度挣扎中之国家。我诚自知,无论流去我无量数的汗,总敌不得我们战士流的一滴血。但是我如不流出那些汗,我将更加难过。”[94]把个人的哀伤放之于时代的洪流、民族的伟业中,令人敬仰。华天雪对徐悲鸿这最后一次南洋行亦曾作如下评述:“徐悲鸿从1939年1月9日抵达新加坡,到1942年1月6日离开,整3年时间,年龄从45至48岁,正值壮年;足迹遍及新加坡、印度、马来西亚;活动包括举办画展、写生、创作、演讲、交游、旅行等,可谓丰富多彩。学界通常将徐悲鸿的这三年称为‘南洋时期’或‘星马时期’,它无疑是徐悲鸿的重要时期,甚至可以说是徐悲鸿美术活动最频繁、交游最广、作品最多最精的时期。”[95]天雪所言甚是。

图16 徐悲鸿《放下你的鞭子》,布面油彩,134.5cm×96cm,1939年

图17 徐悲鸿《珍妮画像》,布面油彩,134.5cm×96cm,1939年

图18 徐悲鸿《喜马拉雅山三树》,布面油彩,92cm×59cm,1940年

但徐悲鸿的南洋之旅亦留下了许多难解之谜。

这些谜从新加坡欧阳兴义在他《悲鸿在星洲》的编后记中的疑问中可见一斑:“读廖静文的回忆说:1942年新加坡沦陷前,徐悲鸿的40多幅油画精品,沉下一所华侨小学的井里,十分可惜。但我不尽相信,这批油画精品,就此在世上消失了,香港友人在家中向我展示的油画《喜马拉雅山》,不正是那批油画中的一幅吗?1984年我到新加坡一家中文报馆工作,工余翻查了1942年新加坡沦陷前,几乎所有的南洋商报与星洲日报,抄下那些有关徐悲鸿的报导。写这些报导之一的星洲日报美术编辑,正是我夫人从小就熟悉的徐君濂先生,他后来任新闻社总编辑时,和我岳父薛子江是一墙之隔的好友。他历劫沧桑,还保存着徐悲鸿在星洲拍摄的珍贵图片,看着照片中正当盛年、潇洒、风度翩翩的徐悲鸿,他在新加坡有些什么故事?让我心头攒动……我给廖静文馆长写信希望她提供多一点沉画井下的资料,可惜没能收到回音。但我寻访多年与徐悲鸿有交往的前辈:吴作人、李曼峰、杨善深、刘抗、黄葆芳、赵少昂、邱珍祥、钟青海、韩歧丰、艾中信、马骏、陈振夏、姚义夷、广洽法师等……访问也并非那么顺利,当年藏宝与挖宝的当事人,崇文小学的校长钟青海先生,在我五番七次求见后,才答应我谈罗弄泉枯井藏画的事,他一直收藏着徐悲鸿的画《愚公移山》,我认同他的说法,这是徐悲鸿感谢他三年又八个月,冒着被日军杀害的危险枯井藏画,在战后写信让他挑选的纪念品。”[96]

是的,徐悲鸿的40多幅油画精品是藏在了当年的罗弄泉,其他物品还藏在了愚趣园的红毛丹林:“罗弄泉(Lorong Chuan)当年还是一片热带雨林,山岗里有一所福建安溪会馆办的崇文学校。校长钟青海根据马来译音给这片地方起了典雅的名字——罗弄泉……为躲避日机再度空袭,几位安溪会馆的董事,疏散到地处郊外的崇文学校,他们是八十人的徐悲鸿画展筹委会成员,也把徐悲鸿安排到崇文学校来……几十幅不易携带的油画,也秘密地运到崇文学校,许多物品装在皮蛋缸里……他们在学校附近一间废弃的树皮枝叶亚答屋后,将这批艺术珍品埋在一口井内,罗弄泉虽然有个泉字,不过那只是口枯井,附近杂草丛生,十分隐蔽。另一藏宝地点在愚趣园的红毛丹林中,韩槐准曾留下了文字,记录徐悲鸿多次到愚趣园观察地形环境……韩槐准与韩岐丰,把徐悲鸿的部分陶瓷、玉器、文玩图章等挖洞埋藏……1945年日本投降,9月一个天气晴朗的早晨,黄曼士和林金升到崇文学校找钟青海校长。他们在草丛中找到那口藏宝的枯井,并将所有物品取出。大如篮球场的学校教室,铺满了泥土中受潮的每一件物品,用了两个多月的时间清理晾干。战后愚趣园……韩槐准与韩岐丰将水缸挖出,并将所有物品,一件一件放回徐悲鸿原来的木箱里。”[97]

1949年,徐悲鸿写信给黄曼士、韩槐准,委托途经新加坡的弟子陈晓南取回他藏在新加坡的油画(及其他书画物品),但黄曼士等对1949年中国政权的变化持观望态度,[98]没有把徐悲鸿藏宝的全部送还,[99]“因此,崇文学校为免徐悲鸿抗日筹款的连累,罗弄泉藏物,全毁井中,便成了物归原主的推脱之辞”[100]。他们给徐悲鸿的答复,估计就是廖静文先生关于徐悲鸿传记中“枯井画毁”的说法之由来。但当这些曾经“毁掉”的作品陆续在书画市场现身的时候,廖先生的沉痛与期盼可想而知:“我唯一难忘的是,悲鸿说四十幅油画精品在新加坡损失,其中如《远闻》、《泪》、《泉》、《绿孩》、《马和马夫》、《碧云寺》等等。悲鸿说这番话时的凄苦眼神和那低沉悲伤的声音,至今留存在我耳畔。我盼望悲鸿的那些油画能有一天面世,不管是谁收藏了,我绝不追索。只要能保存在人世,我能见到一面,或能见到照片,便能在心中告慰于悲鸿”[101]。

对此谜团,欧阳兴义揭秘:“1945年罗弄泉枯井藏物挖出后,另一些被视作无足珍贵的素描、油画、拓本,和一些盖着‘暂属悲鸿’印章的画册书籍,到苏联展览的《中国绘画》之俄文图录等,被分送施香沱、施寅佐、林学大、刘抗、钟青海等人,这些悲鸿的旧友知交,生前都视之珍品。直至他们去世后,一些画作才在艺术市场上重见天日。”[102]廖静文先生曾十分感慨,不禁发问,那是1990年她到新加坡收藏家施香沱先生家造访,施先生坦言:“所得这百余幅1945年黄曼士赠的罗弄泉枯井取出的徐悲鸿藏物,几十年来一直想回赠悲鸿后人。廖静文女士感慨地说:黄曼士怎么可以将悲鸿如此大量的作品送人?……但施先生去世前未能了此愿望,画作虽全无日期签名,但其后却被他人包装为徐悲鸿《巴黎岁月》专题而流失市场”[103]。是的,“这些珍贵书画,真是被徐悲鸿视之为知己亲朋、呼之为‘二哥’的黄曼士做主分掉?不管个中缘由是什么,理由有多少,都是令人唏嘘遗憾的事!”[104]

欧阳兴义的困惑在继续:“隐藏了半个世纪,兵临城下,枯井藏宝,红毛丹园藏宝的故事情节,虽已在1985年公之于世。但新闻的发展仍在继续,天翻地覆的大时代传奇的谜底尚未完全解密。”[105]

其实,令人迷惑的岂止是那千古之谜——藏入枯井的40幅油画,当年日军隔海兵临城下,徐悲鸿进退两难,赴美计划已成泡影,更令他困扰的还有随身近百箱珍贵艺术品何去何从。“这一大批艺术品包括:徐悲鸿由南京带到桂林再带到新加坡的一千多幅自己历年的代表作,包括在法国留学时期的素描油画和欧洲各大博物馆的世界名画的摹本。徐悲鸿历年搜集的中国古代绘画作品、陶瓷、文玩、珍本印拓书刊,包括著名的《八十七神仙卷》等。徐悲鸿在新加坡、马来半岛和印度三年来所画的数百幅作品,这些是徐悲鸿一生中艺术顶峰时期的作品。徐悲鸿历年搜集的中国近代画家任伯年、居巢、齐白石、张大千、高剑父、高奇峰、陈树人、赵少昂、吴作人、黄君壁、傅雪斋等画家的数百幅作品,其中任伯年与齐白石的便有200多幅。这批艺术品当年已价值不菲,今天也难以估量。这是徐悲鸿计划在中国筹建第一所美术馆的全部资产。因为这些书画艺术珍品是毕生的心血结晶,数量多、体积大,只好在全岛各偏远地点寻找隐藏的地方(按,见上文载述)。未到最后一刻,徐悲鸿都不舍得放弃,他甚至决定留下与这批艺术品共存亡。”[106]其实这也不是迷惑的全部,“徐悲鸿1941年11月7日致林语堂的信中提及,先行托SHAPP船公司运往美国,有记号为A、B、C、D的四箱画(三木箱、一铁箱),包括中国画323幅,油画分卷共12幅,至今仍然下落不明。徐悲鸿称这些作品是‘历年所积及旅印近作’,‘大半为自己班底’。也是徐悲鸿筹划四年,精选赴美展览的并非泛泛之画,包括当年为徐悲鸿裱画的邱珍详和敬庐学生都可见证的《百骏图》。战后徐悲鸿不断写信给在美国的王少陵、林语堂等人,希望帮助寻回,但至今无结果。”[107]

这些谜还在谢和赓的一篇旧作《徐悲鸿与王莹与〈放下你的鞭子〉》中可见一斑。[108]作者在这篇文章中重温了王莹上演《放下你的鞭子》高达2千多场,轰动国内及南洋的盛况,重温了滞留新加坡的文化名流(如郁达夫、胡愈之等人)、侨胞(从领袖到平民)对此剧以及对徐悲鸿同名画作的盛赞,看到了徐悲鸿画此作的抗日热情和徐王甚笃的挚友情谊,以及作为地下党人的谢和赓和王莹受周恩来指示去美国学习,让他们团结一切可团结的国际友人宣传抗战,而徐悲鸿所画的这幅“王莹像”却漂泊海外几十载,故人盼归的期待之情……

这些谜在华天雪的《一段确定与不确定的历史——徐悲鸿在星马》中又见一斑。[109]在该文中,天雪对徐悲鸿最后一次的“星洲行”进行了着力研究并猜测:徐悲鸿此行除了筹赈办画展外,何以连瓷器这类极不适宜长途跋涉的收藏以及早年的速写练习乃至带着“一所美术馆”的辎重(他全部的家当)四处奔波?这很容易令人推断他或许有逃离出去,长期居留甚至一去不返之类的念头。徐悲鸿的亲授弟子杨先让先生撰文与天雪商榷。[110]在对史实的梳理中,杨先让看到了绝非圣人而普通人的徐悲鸿在那几年,离不了婚又结不了亲,漂泊天涯,无奈孤独中失了阵脚,饥不择食地选择伴侣,屡屡被朋友劝阻的尴尬一面。但他认为,徐悲鸿同中国五四前后的那批文人学者一样,他们对祖国、对中华民族文化的热衷与责任可歌可泣,这是今天的一些知识分子很难去理解的。“这样的争鸣,笔者不看作是两方观点人的争执,而是在问题情境中各抒己见的认真讨论。”[111]

只是讨论未果,徐悲鸿的南洋之行却愈加扑朔迷离,有待于学界方家继续深入研究。然而无论怎样迷离深远,在南洋的徐悲鸿,既是爱画、爱美、爱自己、爱友人、爱艺术,更是爱国抗日、刻苦奋斗的徐悲鸿,是与海内外多方人士联合一起和侵略霸权砥砺相拼、心系祖国的画家徐悲鸿,这恐怕是什么时候也改变不了的徐悲鸿的主旋律。

在徐悲鸿的亚洲足迹里,还应提及的是徐悲鸿的印度行,在徐悲鸿交游甚广的朋友里,还应提到伟大的泰戈尔。

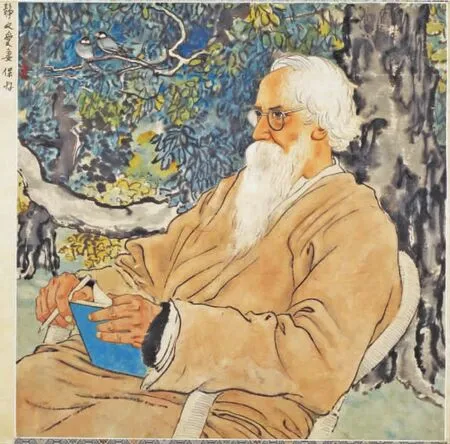

与数次下南洋不同的是,徐悲鸿1940年赴印度是作为文化使者,被泰戈尔邀请去印度国际大学讲学。徐悲鸿在泰戈尔这位享有世界声誉的诗人、印度现代最大作曲家之一,也是脍炙人口的画家这里欣享了智慧慈祥、和平优雅之风范,以及袅袅清音之诗意。泰翁为徐悲鸿开了欢悦热烈的欢迎会,浓郁的印度风情、东方情调让徐悲鸿深醉其中,也愈加意识到自己是东方中国人。泰戈尔为徐悲鸿的画展亲笔写了序,徐悲鸿亦盛赞泰戈尔之绘画作品,并应邀为其选画。[112](图19)

图19 徐悲鸿与泰戈尔合影,1940年

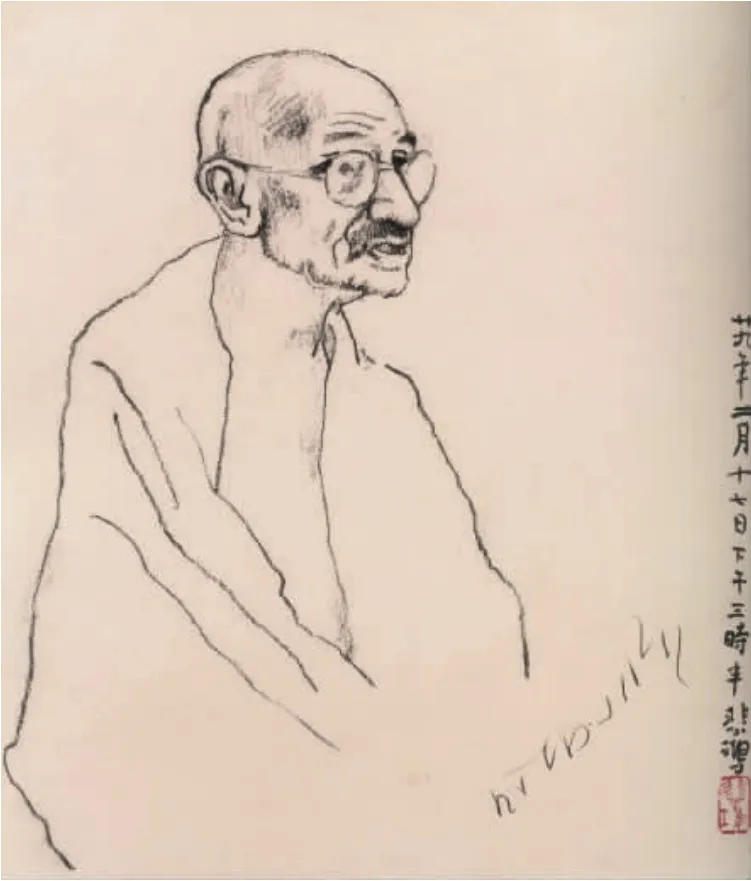

泰戈尔称徐悲鸿“为沟通文化之使者”,“历述中印文化沟通之重要,并论东方文化之精神,与欧洲之缺乏此种精神,以演成无穷尽之屠杀,故东方人实负有重大任务,以其精神拯救世界”。[113]“1914年,第一次世界大战爆发,泰戈尔与世界文化名人一起组织反战和平团体,呼吁一切国家反对战争、相亲相爱,共同创造人类统一的理想王国。”[114]泰戈尔还曾亲自将徐悲鸿介绍给印度民族解放运动的领导人圣雄甘地,并建议举办徐悲鸿的画展,甘地欣然应允。徐悲鸿感激兴奋之极,在拥挤的人群中,用短短几分钟,寥寥几笔给甘地画了一幅速写像(图20),传神备至。[115]徐悲鸿还创作了多幅《泰戈尔像》(图21),并在印度完成了《愚公移山》(图22)、《喜马拉雅山》(图23)等大型作品和令自己终于满意了的奔马图。尤其在印度大吉岭完成的巨著《愚公移山》采用了当地健壮魁伟的裸体模特,以击石垦壤、开天辟地的迫人力量而震撼人心。在祖国生死存亡之际,徐悲鸿是以愚公之精神鼓舞中国人抗战到底,并坚信中国必胜。

图20 徐悲鸿《甘地像》,速写,23.8cm×20cm,1940年,徐悲鸿纪念馆藏

图21 徐悲鸿《泰戈尔像》,纸本水墨(设色),51cm×50cm,1940年

图22 徐悲鸿《愚公移山》,纸本水墨(设色),144cm×421cm,1940年,徐悲鸿纪念馆

图23 徐悲鸿《喜马拉雅山》(局部),纸本水墨,52cm×34cm,徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿与泰戈尔的伟大友谊感人至深,但这份友谊更应该看作徐泰们即东方人团结起来对侵略霸权的抵抗。泰戈尔不仅期待东方亚洲的解放与和平,回顾中印先祖的友好往来,亦回顾东西方之间曾经共享大文艺复兴朝暾之光辉,期待世界各民族的共同和平、心灵相亲,[116]这是东方文化的真正声音。

“之所以特别提到这一点是因为当代后殖民理论家的代表人物主要是美籍的亚洲人:譬如爱德华·W.萨义德,生于耶路撒冷的美籍巴勒斯坦人;佳娅特丽·C.斯皮瓦克,生于加尔各答的美籍印度人;霍米·巴巴,是在印度成长起来的美籍波斯人后裔;周蕾则是美籍中国香港人。他们因为第三世界血缘在西方世界处于边缘地位,因此能深切感受并揭露文化帝国主义的霸权与西方中心论,并进而想为臣属的文化重新‘命名’。但作为‘夹缝人’,他们一方面在西方处于劣势的边缘状态,但对东方他们又有着西方人的优越感。事实上,他们在批判殖民文化的同时自身也有被殖民的危险。”[117]正如张京媛所说:“仅举一例:一位旅居美国的著名印度批评家在美国讲演时总是身着传统的印度服装,以高度的表演技巧和纯熟的理论来道出‘不同的声音’。而同一个批评家在印度的大学讲演西方理论时则身着西式服装,让听众把他看作是‘美国男性白人’。这位理论家的用意是要向听众讲解文化空间移位之后的问题的复杂性,使听众意识到在‘后殖民’的文化环境中权力结构所起的作用。”[118]

因此他们为东方发声就只是问题的一方面。他们的局限是要看到的,但首先要看到的当然应该是他们的贡献所在。譬如萨义德对伊斯兰世界和第一世界关系的研究即有着较高建树。他在《东方学》长篇后记里即说到,他的研究是一种批判性研究,而不是对一种出于无可救药的对抗状态的自我确认。他希望读者们阅读后能延伸出自己的新成果,用超越对抗的、宽容的、可行的方式来研究探讨阿拉伯和其他各民族的历史。他认为20世纪80年代开始出现的优秀的后殖民理论的优秀著作,都关乎民族解放、对历史和文化进行重新审视,其中一个重要主题是对欧洲中心论和西方霸权进行不懈的批评,而期望东方世界和西方世界在平等对话的基础上展开交流。[119]

譬如周蕾和斯皮瓦克对克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的批判亦有着相当的道理。周蕾认为:“虽然克里斯蒂娃以一种感兴趣和‘同情的’的方式来看待中国,但是实际上她的论证并不是关于中国的。她所提议的并不是要从不同的文化那里学到一课,而是要在西方之内获取一种不同的阅读方式,因为,那些被称为是‘独属于’中国的事物只能被理解为是西方话语里的‘否定’或‘受压抑’的一面。克里斯蒂娃把中国‘他者化’和‘女性化’,难道不是在重复她所想要批判的形而上学吗?……我们也许可以按照她的方式来说,‘克里斯蒂娃—西方—中国’的三角实际上是按照‘人—上帝—女性’这个三角进行运作的。在这两个三角关系中,最后的一位总是处于‘被排斥’的地位。”[120]斯皮瓦克也因此认为克里斯蒂娃对于中国问题的研究带有殖民主义者乐善好施的症状。[121]

因此,徐悲鸿的今日意义便昭示眼前。徐悲鸿为自己的文化立言,上下求索,东西奔走,力求让自己民族的文化及艺术焕发生机而强盛兴国。但他和泰戈尔一样呼唤和平,并热爱一切爱好和平的人们,以及蕴含真善美的可以让世界共享的艺术。这启示今天后殖民、后五四时代的我们,东西方平等对话交流的东方代表(不成其为验证西方强大霸权的“他者”形象)首先应该是东方本土自己的声音。当然东方发声也包括一切友好关注东方与世界和平对话、健康发展的人们,这是“全球化”语境中,世界范围内爱好和平的人们的砥砺共进。

注释:

①(英)汤林森《文化帝国主义》,冯建三译,上海人民出版社,第一章、第二章,1999年。(美)爱德华·W.萨义德《东方学》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店,1999年。张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,北京大学出版社,1999年。

②M.Barker,Comics,Manchester University Press,1989,p.292.汤林森《文化帝国主义》,第6页。

③汤林森《文化帝国主义》,第5页。A.Bullock and O.Stally brass(eds),The Fontana Dictionary of Modern Thought,London:Fonana,1977,p.303.

④汤林森《文化帝国主义》,第81页。A.Dorfman and A.Mattelart,How to Read Donald Duck:imperialist ideology in the Disney Comic,NY:International General Editions,1975.

⑤爱德华·W.萨义德《东方学》,第449页。

⑥王岳川《后殖民主义与新历史主义文论》,山东教育出版社,1999年,第9页。

⑦爱德华·W.萨义德《东方学》;张京媛主编《后殖民理论与文化批评》;王岳川《后殖民主义与新历史主义文论》。

⑧爱德华·W.萨义德《东方学》,第3、4、17、20、125页。

⑨G.C.Spivak,In Other World,New York:Routledge,1988.(美)佳·查·斯皮瓦克《在国际框架里的法国女性主义》《三个女性的文本与帝国主义批判》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》。王岳川《后殖民主义与新历史主义文论》。

⑩Homi K.Bhabha,The Location of Culture,London&New York:Routledge,1994,p.26.王岳川:《后殖民主义与新历史主义文论》。

⑪Jameson,F.“Postmodernism and Consumer Society”,in Hal Foster ed.The Anti-Aesthetic:Essays on Postmodern Culture,Port Townsend,Washington:BayPress,1983.Jameson,F.The Political Unconscious,Cornell University Press,1981.王岳川《后殖民主义与新历史主义文论》。

⑫汤林森《文化帝国主义》,第三章、第五章、结语。

⑬(日)竹内好《何谓现代——就日本和中国而言》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,第448页。

⑭郭沫若《洪波曲》,人民文学出版社,1979年,第41-44页。

⑮(新加坡)欧阳兴义《悲鸿在星洲》,艺术工作室出版社,2000年,第99-108页。

⑯徐悲鸿《古今中外艺术论》,徐悲鸿著、徐庆平选编《奔腾尺幅间》,百花文艺出版社,2000年,第227页。

⑰王震辑《徐悲鸿画论、题记选录》,徐悲鸿著,王震、徐伯阳编《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年,第786页。

⑱徐悲鸿《对王少陵谈话》,徐悲鸿著、王震编《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005年,第81页。

⑲爱德华·W.萨义德《东方学》,第159页。

⑳爱德华·W.萨义德《东方学》,第154页。

㉑图2乃法国学者菲利普·杰奎琳(Philippe Cinquini)先生提供,特此鸣谢。

㉒王文娟《徐悲鸿和他法国老师的马》,《美术》2016年3期。

㉓爱德华·W.萨义德《想象的地理及其表述形式:东方化东方》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,第37页。

㉔周蕾《看现代中国:如何建立一个族群观众的理论》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,第327-335页。

㉕徐悲鸿《中国艺术的贡献及其趋向》,《奔腾尺幅间》,第68页。

㉖徐悲鸿《全国木刻展》,《奔腾尺幅间》,第69页。

㉗《奔腾尺幅间》,第62、63、75、87页。

㉘徐悲鸿的历史画有一些他的法国老师们的矫饰“摆拍”之痕迹,如大型戏剧的浩浩上演,场面铺排得宏伟壮观,但人物却多少缺乏了些感情,有的作品有些苍白,这也是不容回避的(陈英德《谈徐悲鸿留学法国时的师辈画家》,陈英德《海外看大陆艺术》,台湾艺术家出版社,1987年,第309页)。但是瑕不掩瑜,徐悲鸿的大型历史画是对中国人物画开天辟地的革命。

㉙(美)达格尼·卡特《现代中国画家》,《亚洲》第34期(1934年),第224-229页。

㉚(美)梁庄爱伦《浅谈1986年以前在美国留存的徐悲鸿的画作》,徐芳芳译,《美的呼唤——纪念徐悲鸿诞辰100周年》,中国和平出版社,1995年,第80页。

㉛徐悲鸿《记巴黎中国美术展览会》,《徐悲鸿艺术文集》,第223-237页。

㉜图6、图7乃上海大学张长虹教授提供,特此鸣谢。

㉝图8、图9乃美国苏文惠(Stephanie Su)博士提供,特此鸣谢。

㉞Ju Péon,“Peinture chinoise,”La Revue de l’art ancienet moderne(May 1933),pp.193-206.(美)苏文惠《在世界史语境下重构中国艺术典范——试论徐悲鸿在法国发表的〈中国绘画史〉一文》,王文娟主编《中国美术·世界语境——21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展(二)》,现代出版社,2017年。

㉟徐悲鸿《我对于敦煌艺术之看法》,《奔腾尺幅间》,第114页。

㊱徐悲鸿《巴黎中国美展开幕前——致国内出品者》,《徐悲鸿艺术文集》,第217页。

㊲徐悲鸿《记巴黎中国美术展览会》,《徐悲鸿艺术文集》,第227、228、234页。

㊳廖静文《徐悲鸿一生》,中国青年出版社,1982年,第134页。

㊴薛永年《中国美术海外推广刍议——从徐悲鸿在全欧宣传中国美术的启示谈起》,《全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展》,中国人民大学出版社,2014年,第367-368页。

㊵张长虹《“发扬国光”行动——1933年“巴黎中国美术展览会”研究》,《全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展》,第399、402、404页。

㊶埃伦·普里斯特《现代中国画》,大都会艺术博物馆报,新篇第一期(1943年2月),第196页。

㊷梁庄爱伦《浅谈1986年以前在美国留存的徐悲鸿的画作》,第82页。

㊸徐悲鸿《中国画改良之方法》,《徐悲鸿艺术文集》,第11-12页。

㊹《奔腾尺幅间》;《徐悲鸿艺术文集》;《徐悲鸿文集》。刘曦林《论徐悲鸿的中国画观》,范保文主编《世纪丰碑——新世纪首届徐悲鸿学术研讨会论文集》,天津人民美术出版社,2004版。华天雪《徐悲鸿的中国画改良》,上海书画出版社,2007年。王文娟《吾负藤花——徐悲鸿精神的现代性阐释》,人民美术出版社,2017年。

㊺鲁迅《青年必读书》《老调子已经唱完》,《鲁迅全集》(第3卷),人民文学出版社,1981年。

㊻李泽厚《中国现代思想史论》,安徽文艺出版社,1994年,第42页。

㊼胡适与陈独秀《论“新青年”之主张——答易宗夔》,《新青年》5卷4号,1918年10月15日,第433页。

㊽陈独秀《文学革命论》,《新青年》2卷5号,1917年1月1日,第2页。

㊾胡适的“八不主义”:一曰不用典。二曰不用陈套语。三曰不讲对仗(文当废骈,诗当废律)。四曰不避俗字俗语(不嫌以白话做诗词)。五曰须讲求文法之结构。六曰不作无病之呻吟。七曰不摹仿古人,语语需有个我在。八曰须言之有物。胡适《致陈独秀》,《新青年》2卷2号,1916年10月1日。

㊿《奔腾尺幅间》第71、81、82页。

[51] 王文娟《吾负藤花——徐悲鸿精神的现代性阐释》,第23-29页。

[52] 邵大箴、李松主编《20世纪北京绘画史》,人民美术出版社,2012年。王震编著《徐悲鸿年谱长编》,上海书画出版社,2006年。沈宁《闲话徐悲鸿》,台湾新锐文创,2013年。关于“三教授罢教”事件,李树声先生认为:“这次争论得到了媒体和社会各界相关人士的关注和参与,是最初因艺专教员不满学校教学安排所产生的具体事件,逐渐发展成为涉及国画理论观点的论证和不同政治背景下团体间的相互对立,言辞之激烈,涉及人物之众多,成为轰动一时的社会新闻。这场历时数月之久的论战,实际上是‘五四’以来关于中国画改革讨论的延伸,同时也成为中国现代美术史上一段重要的经历。”(《20世纪北京绘画史》,第202页)不以革命伦理来评判,不以意识形态党争纷纭来划分,不以人事矛盾纠葛因素为漩涡,李树声先生对这一事件的理解是相对客观公允的。站在今天理性客观、学术、公正的立场上看,对垒双方都有其合理性,也有一定的局限性。徐悲鸿是在列奥·斯特劳斯(Leo Strauss)所说的现代性的第二次浪潮,在中国即是启蒙运动的五四精神中,批判旧传统,学习西方文化,改良中国画,改造国民性,艺术救国而实现国家的文艺复兴,这一现代性光辉毋庸置疑。他在北平艺专进行的教学思路和课程体系的调整安排即是为达成他的中国画改良目标,遵循写实主义的教学理念所作的现代性行进中量化饱满课程的诉求和保证。但是用西洋素描写实来改良中国画,的确融合的是不同哲学理路下的异质的东西,故而困难较多,遇到的问题也很多,到他英年早逝的时候都没有来得及全部解决这些问题,遑谈争论时的1947年!那么鉴于文人画的各种优长,从传统中国画内部对徐悲鸿的批评,有一些就是有道理的。但徐悲鸿批判的又只是文人画末流,对有生气的文人画他是充分肯定的(包括肯定罢教三教授的画艺。参阅徐悲鸿《国立北平艺专美展评议》,《徐悲鸿艺术文集》,第495页)。他批的是文人画家“舍生活而殉梦”的柔靡逃遁和不担纲,这当然有他的道理。他要学习西方盛世美术传统的伟岸壮丽,也努力寻根中国文化盛世传统的优美雄浑,他重构中国美术的愿望当然是可贵的在他那个时代那个国情下所需要的“积极自由”的建设性力量,而文人画的空灵隐逸性和“消极自由”的个人独白的积极意义也只有在列奥所说的现代性的第三次浪潮下去理解才能更加清楚其意义,而不仅仅是以旧守旧的保守即能奏效。所以对垒双方在现代性理路上有些错位。三教授和支持者们坚持传统中国画笔墨精髓、意境空灵的国粹性固然有他们的一定道理,但徐悲鸿融合异质的东西,大刀阔斧地进行改良,对一改文人画末流的柔靡隐遁而表现入世情怀,表现纯然澎湃的告别科举、病夫的中国人中国画的勃勃生机,使得不失中国画味道却又对求新求变扩大开来的中国画发展态势起到了开天辟地之功。贡献与局限同在,是徐悲鸿的真实,也是他那一代人的真实,需冷静理性来看。王文娟《吾负藤花——徐悲鸿精神的现代性阐释》,第二章、第三章。

[53] (美)周策纵《五四运动史》,陈永明等译,岳麓书社,1999年,第188页。

[54] 徐悲鸿《学术研究之谈话》,《奔腾尺幅间》,第44页。

[55] “又如国语普及问题,更与提倡白话毫无关系,普及之法,只须颁定一学制,凡欲在师范学校毕业者,必须精通国语,平时无论上课或自修,限用国语,其学有大成就而于国语未尽娴熟者,虽已及格,只可派往北方通行官音之数省任讲席。如是,则国语教育,未有不普及者,又何必虚张声势,而以‘国语运动’相号召耶!”徐悲鸿《学术研究之谈话》,《奔腾尺幅间》,第44页。

[56] 徐悲鸿《对南京拆城的感想》,《徐悲鸿文集》,第22页。

[57] 章清《传统:由“知识资源”到“学术资源”——析20世纪中国文化传统的失落及其成因》,《中国社会科学》2000年第4期。张君励、牟宗三、徐复观、唐君毅《为中国文化敬告世界人士宣言》,1958年分别在香港和台湾发表于《民主评论》和《再生》杂志。

[58] 周策纵《五四运动史》。罗纲《五四:不断重临的起点——重读李泽厚〈启蒙与救亡的双重变奏〉》,丁耘主编《五四运动与现代中国》,上海人民出版社,2009年。李零《鸟儿歌唱:20世纪猛回头》,北京大学出版社,2014年。

[59] 王文娟《吾负藤花——徐悲鸿精神的现代性阐释》,第17-18页。

[60] (德)尤尔根·哈贝马斯《现代性的哲学话语》,曹卫东译,译林出版社,2004年,第1、第97页。

[61] 王文娟《吾负藤花——徐悲鸿精神的现代性阐释》,第19页。

[62] 徐悲鸿《悲鸿自述》,《奔腾尺幅间》,第10页。王震编著《徐悲鸿年谱长编》,第29-30页。

[63] 徐悲鸿《中央美术学院成立献辞》,《徐悲鸿艺术文集》,第569页。

[64] 王文娟《徐悲鸿精神的现代性阐释》,《中国人民大学学报》2005年第3期。这是笔者对徐悲鸿的今日读解,或者说是徐悲鸿思想所呈现的当代意义之一。他的这一尝试在当时应是他文化选择的直觉性收获,而非他超时代地针对性地对新文化运动进行纠偏。

[65] (德)海德格尔《诗·语言·思》,彭富春译,文化艺术出版社,1991年。

[66] 尚辉《“写实”背后的潜流——民族文化对徐悲鸿审美心理的影响》,范保文主编《世纪丰碑——新世纪首届徐悲鸿学术研讨会论文集》。王文娟《“流美”与“诸野”——徐悲鸿书法论》,《中国书法》2011年第5期。

[67] 华天雪《徐悲鸿论稿》,山东画报出版社,2014年,第120-125页。

[68] 胡适首先在《吴虞文录》序中用“孔家店”这一名称来指孔教及其徒子徒孙。随后,这就在反孔运动中流行开来。在“打倒孔家店”的斗争中,除胡适外,陈独秀、吴虞、李大钊、鲁迅、顾颉刚、钱玄同、易白沙、施存统等也发挥了重要作用。周策纵《五四运动史》,第422-436页。

[69] 徐悲鸿《惑之不解(一)》,《徐悲鸿艺术文集》,第98页。

[70] (美)苏文惠的观点值得参考:“康有为带给徐悲鸿的影响很大,两人不但同样将写实主义视为改正文人画弊端的方法,并且对儒家思想相当推崇……徐悲鸿对孔子与儒家思想的捍卫一直持续,40年代的水墨画作品,如《孔子讲学》(1943年)也是再次希望复兴儒家精神。从这个角度来看,徐悲鸿在《田横五百士》与《徯我后》所欲传达的讯息不只是历史,而是儒家价值观与道德观。画中隐含的儒家思想,也就是中国历史类题材与西方历史画的最大差异点,对徐悲鸿来说儒家精神代表了中国传统精神文明。这两件作品看似继承西方古典历史画传统,在徐悲鸿笔下转化为定义中国文明与现代性的绘画。”苏文惠《转译历史画:徐悲鸿、儒家思想与现代中国》,王文娟主编《中国美术·世界语境:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展(二)》,现代出版社,2017年,第440-441页。

[71] 徐悲鸿《美的解剖》,《奔腾尺幅间》,第262页。

[72] 笔者听徐悲鸿哲嗣徐庆平师叙,2016年冬于中国人民大学。

[73] 蒋碧微《蒋碧微回忆录》,学林出版社,2002年,第24-25页。

[74] 徐悲鸿《悲鸿自述》,《奔腾尺幅间》,第14-15页。

[75] 徐悲鸿《悲鸿自述》,《奔腾尺幅间》,第15页。

[76] 《徐悲鸿藏画选集》,天津人民美术出版社,1991年版。

[77] 廖静文《徐悲鸿一生》,第413-414页。

[78] 周积寅《徐悲鸿中国画收藏观》,《中国书画》2004年第4期。

[79] 王文娟《徐悲鸿研究的国内外现状》,《美术研究》2014年第4期。周积寅《徐悲鸿中国画收藏观》。

[80] 周积寅《徐悲鸿中国画收藏观》。

[81] 周积寅《徐悲鸿中国画收藏观》。

[82] 王文娟《徐悲鸿研究的国内外现状》。

[83] 巫鸿先生在2013年8月24日中国人民大学徐悲鸿艺术研究院主办的“全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术的发展”国际学术研讨会开幕式的演讲。

[84] 关于此点,华天雪也有同感。华天雪《徐悲鸿的日本“观光”之旅》,王文娟主编《全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展》,中国人民大学出版社,2014年。

[85] 徐悲鸿《悲鸿自述》,《奔腾尺幅间》,第9页。

[86] 徐悲鸿《柏林中国美术展览会筹备经过》,《申报》1933年11月6日。

[87] 徐悲鸿在1933年对巴黎中国美术展览会记:“日本年以巨金,收买法国报纸,故每与中国冲突,辄舆论乖张,嚣然助之。展览期间,日本正扰平津,郎杜斯基夫人告我,日本示意各报,最妙弗言中国画展,否则赞誉古人,而诟罡骂人,或只言古而置今人于不论。有一二小报,竟从之者,大报如《时报》亦有人着论,言中国美术从日本来者,其颠倒缪妄如此。幸翌日即有Millet先生之文,刊于同报正之,闻其同事之间,因生芥蒂云。”(徐悲鸿《记巴黎中国美术展览会》,《徐悲鸿艺术文集》第227页)。亦记:“各大报俱派访员来探消息,满口赞誉中国文明之辞,而日本之抄袭文化,于是大白于天下。”(徐悲鸿《巴黎中国美展开幕前——致国内出品者》,《徐悲鸿艺术文集》,第216页)

[88] 徐悲鸿《当前中国之艺术问题》,《徐悲鸿文集》,第139页。

[89] 徐悲鸿《中国艺术的没落与复兴》,《奔腾尺幅间》,第72-73页。

[90] 徐悲鸿《致尾崎清次》,《奔腾尺幅间》,第307页。

[91] (日)松谷省三《徐悲鸿大师与日本艺术家的交往》,刘幸宇译,王文娟主编《全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展》,第481页。

[92] 周雁冰亦有南洋为徐悲鸿的“栖息地”“庇护所”“避风港”之说:“在日军尚未踏足新马以前,新加坡与徐悲鸿所游历的吉隆坡、怡保、槟城的华人知识分子社群,尽管也处在这个翻天覆地的时代中,可是对他们身边的,属于东南亚这个区域的发展与变更并不特别关心,也没有深入地参与,他们在比较上仍旧是风平浪静的‘异乡’,隔着千重山遥望、关心着北方中国的战事、政治。这就是新马所给予徐悲鸿这个旅居者的,一个栖息地,一个庇护所,一个在大时代里远离各种纷纷扰扰,安定无忧的避风港。”周雁冰《关于展览“徐悲鸿在南洋”》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,新加坡美术馆,2008年,第44页。

[93] (新加坡)欧阳兴义《悲鸿在星洲》;周雁冰《关于展览“徐悲鸿在南洋”》。

[94] 徐悲鸿《半年来之工作感想》,《徐悲鸿艺术文集》,第381页。

[95] 华天雪《徐悲鸿论稿》,第257页。

[96] (新加坡)欧阳兴义《悲鸿在星洲》,第225-227页。

[97] (新加坡)欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第71-72页。

[98] 欧阳兴义认为:“如果按照中国土改、镇压反革命的红色法则,黄氏兄弟都应列入革命专政的对象。对中国政权的迅速变化,黄曼士持观望态度,便显然顺理成章。”欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第74页。

[99] 欧阳兴义记:“廖静文1990年1月3日在新加坡的记者招待会上说:陈晓南只带回三幅油画,一些水墨画和几十本书。三幅油画是罗弄泉所藏的女人体和肖像,及徐悲鸿临摹蒲鲁东的《正义与复仇在追赶凶手》。”(欧阳兴义《悲鸿在星洲》,第226-227页)。欧阳先生又记:“韩槐准将战争中保存下来的几大箱物品,交陈晓南带回。”(欧阳兴义:《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第72页)。此间记录略有出入,尚待继续探讨。

[100] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》第74页。

[101] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第75页。

[102] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第75页。

[103] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第76页。

[104] 王文娟《徐悲鸿研究的国内外现状》,《美术研究》2014年第5期。

[105] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第74页。

[106] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第71页。

[107] 欧阳兴义《徐悲鸿历史研究的时代机缘》,《“徐悲鸿在南洋”画展图录》,第76页。

[108] 谢和赓《徐悲鸿与王莹与〈放下你的鞭子〉》,《新文化史料》1995年第3期。

[109] 华天雪《徐悲鸿论稿》,第138、139页。

[110] 杨先让《也谈徐悲鸿1938-1941年的经历》,《美术》2013年第9期。

[111] 王文娟《徐悲鸿研究的国内外现状》,《美术研究》2014年5期。

[112] 徐悲鸿《我自觉不胜惶恐之欢迎会》,《徐悲鸿艺术文集》,第394、395页。徐悲鸿《泰戈尔翁之绘画》,《奔腾尺幅间》,第199页。

[113] 徐悲鸿《我自觉不胜惶恐之欢迎会》,《徐悲鸿艺术文集》,第393页。

[114] 杨作清、王震《徐悲鸿在南洋》,新疆人民出版社,1992年,第112页。

[115] 杨作清、王震《徐悲鸿在南洋》,第114页。

[116] 杨作清、王震《徐悲鸿在南洋》,第117页。

[117] 王文娟《徐悲鸿精神的现代性阐释》,《中国人民大学学报》2005年第3期。王岳川《后殖民主义与新历史主义文论》。G.C.Spivak,In Other World,New York:Routledge,1988,p.228,p.267.

[118] 张京媛主编《后殖民理论与文化批评》(前言),第6页。

[119] 爱德华·W.萨义德《东方学》,第434、435、436、450页。

[120] 周蕾《看现代中国:如何建立一个族群观众的理论》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,第324页。

[121] 佳·查·斯皮瓦克《在国际框架里的法国女性主义》,张京媛主编《后殖民理论与文化批评》,第84页。

On the Review of the Meaning of Xu Beihong in the Post-colonial Era

Wang Wenjuan

In the May Fourth Movement,Xu Beihong has criticized China's ancient culture and worshiped the Western culture.He did not seek the national culture from the weak,but seek the strong foundation of national culture.He dedicated to promote the country by art,adhered to cultural construction,cultural preservation and cultural output,not only made unprecedentedly improvement of Chinese painting,but also carried out overseas promotion of Chinese painting.His Asian footprints and European tours have avoided the"other"image of"being seen",and he was rewriting the situation ofweak and rightto speak ofChinese culture in the world,and working to establish equalex changes with the first world.It made Xu Beihong's works fullofpost-colonialera of contem porary meaning.He enlightens that we are now in the inconsistent anxiety of nationalization and modernization,localization and globalization,in which we shallnot miss the opportunity to meet the world in the process of modernity,but adhere to the national culturali dentity,and insist on the local voice of the oriental.Certainly,the Eastern voice also includes allthe people who pay close attention to the peace talks between the East and the world,the healthy development of it,which is the jointeffort of peace-loving people in the"glo balization"context.

Xu Beihong,Post-colonial Era,Cultural Construction,Cultural Preservation,Cultural Output

J120.9

A

1003-3653(2017)06-0006-18

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.06.001

2017-08-18

王文娟,女,博士,中国人民大学艺术学院教授,徐悲鸿艺术研究院研究员、学术部主任,研究方向:中外美术比较研究。

(责任编辑、校对:刘绽霞)