巨额的美洲金银与西方世界的兴起

2017-12-15张宇燕高程

张宇 燕高程

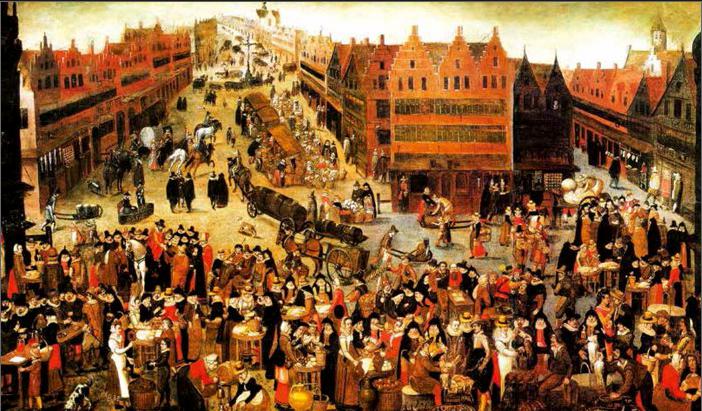

美洲大陆的意外发现,带来了大量金银,飞来的横财让欧洲各国觊覦万分,同时也导致了欧洲社会财富的重新分配,国与国之间,西班牙人似乎只是以美洲财宝做了嫁衣,真正“飞黃騰达”的男主角另有其国;人与人之间,旧贵族阶级昔日的荣耀不再,而商人阶级作为新的利益集团“异军突起”。

在贵金属充当主要流通手段的时代,货币供给是独立于政府和货币当局的外生变量,并且严重地依赖于贵金属的来源。到了15世纪,货币供给不足终于造成了“银荒”,使得落后的易货贸易形式开始在欧洲一些地区扩大。欧洲经济要继续发展,就必须冲破现有货币流通额“无情的限制”。

多少金银流入西方?

1492年,当哥伦布带着关于新大陆的报告胜利返回后,卡斯提尔(15世纪伊比利亚半岛中部的封建国家)的枢密院几乎立即决定占领这块其土著居民还无力自保的土地。此后,一切探索新世界的西班牙冒险家们似乎都怀着同一动机,那就是“对美洲金银的强烈欲望”。墨西哥的征服者科尔特斯承认:“我们西班牙人人都受着一种心病的折磨,这种病只有黃金才能治愈。”哥伦布本人曾毫无隐讳地说:“谁拥有了黃金,谁便可以在这个世界上为所欲为;拥有了黃金,甚至可以使灵魂上天堂。”

贵金属的作用似乎从来没有像在16世纪那般重要,它甚至被视作是“人民的养料”。一位威尼斯的商人甚至这般形容:贵金属不管其色泽是黄还是白,“都是每个政府的神经,决定政府的脉搏跳动,构成政府的精神和灵魂,赋予政府以存在和生命……它能主宰一切,克服任何困难……有了它,也就有了一切。没有它,一切都会变得死气沉沉。”

在遥远的美洲新大陆接二连三发现的金、银矿山撩动着欧洲人的心弦。其中最为激动人心的当然是1545年秘鲁、玻利维亚境内波托西银矿的发现。1563年万卡韦利卡水银矿(水银是分离纯银的工具)被发掘后,波托西银矿获得全面开采。仅几年光景,这座号称世界上最丰裕的银矿出产的白银量就已超过当时世界银产量的一半以上。

除波托西外,墨西哥的萨卡特卡斯、瓜达拉哈拉等银矿和一些著名的金矿也陆续投入开采。西班牙人同当地政府勾结,获得了极其廉价的劳动力。大量低成本的美洲贵金属自16世纪开始流入西班牙。之后,这些金银财富像血液般通过国际贸易和金融或者走私、海盗掠夺及战争赔款等多条渠道灌注到欧洲主要国家的体脉中,新鲜的“血液”使欧洲的脉搏开始强劲地跳动。

历史学家布罗代尔和斯波纳通过方程式推算出美洲金银到来之前整个欧洲的贵金属总存量大约为黃金2000吨,白银20000吨。如果把黄金也折合成白银,则欧洲当时的人均白银拥有量仅为600克多一点,这个数目“小得可怜”。而美洲矿山的发现使情况大为改观。1495年以后,西欧新增的全部贵金属中,有大约85%来自新大陆的金、银矿。根据官方的保守数据,在1521年至1600年间,仅秘鲁和墨西哥的矿山就出产了1.8万吨白银和200吨黃金,并以“合法”途径涌入到西班牙,进而通过各种渠道进入到西欧几个重要国家。其他学者如汉密尔顿、麦克劳德、沃伦和皮尔逊在各自的著述中给出的数字与官方数字相差不大。而另外一些学者所估算的数字甚至高出官方数字数倍之多。

在随后的两个世纪中,美洲金银的输入仍源源不断。据估算,17世纪和18世纪分别有3.1万吨和5.2万吨的美洲白银流入到欧洲。政府开采约占总账目的1/4,私人则占3/4左右。17世纪中叶到18世纪中叶的100年间,世界黄金产量大约增加了2倍,其中大部分也是从美洲输入欧洲的,尤其是1680年葡萄牙人在巴西米纳斯吉拉斯发现了丰饶的金矿后。

另外,以上数字只是根据各种官方“合法”账目计算得出,而那些未计入内的走私、海盗掠夺和直接贸易流入的金银数量也极为可观,估计走私的白银量约占官方账目的10%以上。我们手中虽然没掌握确切的黄金走私数量,但就走私的便利和欲望程度而言,贵重而体积小的物品比相对轻贱而体积大的物品走私的概率更大,故走私黄金的比重想必更高于白银。而且官方账簿记载的仅是新开采量,不包括对美洲已有金银珠宝存量的掠夺。如果加上这些由于数据残缺而遗漏掉的金银量,则总数额之巨大必然更为触目惊心,并远超出了西欧主要国家已有的货币储存总量。在法国经济史学家弗朗索瓦·西米昂看来,美洲矿产使16世纪欧洲货币存量约等于原来的5倍:从1500年到1520年,货币存量可能翻了一番;从1520年到1550年,可能又翻了一番;从1550年到1600年,可能再增加一倍多。而17世纪、18世纪和19世纪上半叶,欧洲货币存量也各增加一倍以上。虽然各种版本的数据不尽吻合,但西欧主要国家货币存量在该时期的激增是确信无疑的事实。

货币“非中性”:寻找“西方世界兴起”的原因

在传统的货币经济学理论框架中,西方大部分学者都坚持长期货币中性理论。“货币中性”是指:货币因素在长期中不会对实质性经济变量(如就业、实际收入和产出等)产生影响;货币唯一能够改变的只是名义变量(如价格)。换言之,经济增长率的变化在长期中与货币量的增减无关。而本文将要论证的命题与传统货币中性论不同,我们认为16世纪至19世纪欧洲的货币扩张在长期中对实体经济增长的影响是非中性的,这种货币非中性的根源在于,它所导致的社会财富的重新分配引起了阶级结构的变化,并最终成就了制度创新。

在本文所讨论的历史时段中,通过财富分配的非中性,货币增长并不仅仅直接地影响了实际产出。更重要的是,财富的重新分配导致了阶级结构的变化,后者又诱发了制度变迁。正是新的、有效率的制度选择推动了后来的欧洲工业革命,并使整个生产方式发生了彻底的变革,经济实现了飞跃性增长。这便是我们赋予“西方世界兴起”这一谜题的历史与逻辑的猜测性回答。

在传统的货币均衡模型中并没有“制度变量”的位置。在这里,政治经济学便派上了大用场。英国著名历史学家尼尔·弗格森就曾直言不讳:货币的主要功能并不在于使世界运转起来;货币自始至终都是使现代经济生活的各项制度(特别是官僚税收、中央银行、债券市场和股票交易)得以形成并与战争密切相关的政治事件;货币是促使现代政治制度,特别是议会和政党制度不断演进的国内冲突之焦点。从“货币事件”对政治、经济领域的外生冲击角度来解释制度的形成和演进这一长期问题,弗格森的这种想法已经接近我们的长期货币非中性命题之要旨。

既然将货币视为政治经济学的产物,除了纯粹经济学意义上的货币非中性模型“货币增长→财富重组→实际产出增加”中,我们当然有理由加入两个与制度相关的逻辑关联点,并將其改写为:“货币增长→财富重组→阶级结构变化→制度变迁→经济增长”。考虑到美洲贵金属供给是一个外生变量,故我们可以得到一个“外生货币→制度变迁→经济增长”的简单因果链。这也是我们为“长期货币非中性”命题建立的基本模型。下边我们就把它放回具体的历史环境中进行说明。

财富重新分配,各国使出了什么招?

在发现美洲这一意外“宝藏”后,为了防止已经到手(或即将到手)的美洲金银财富外流,西班牙君主一方面制定了严刑酷法,另一方面在其美洲殖民地实行贸易垄断,以使殖民地出产的物品专属西班牙,且只有西班牙才能向殖民地直接输出商品。这样一来,那些经济上占有一定分量的西欧诸国都面临着同样的问题——如何与“吝啬的”的西班牙争夺(以及彼此间争夺)来自美洲的金银。在觊觎西班牙的金银的同时,欧洲其他国家“聪明的”商人们很快摸清了把这些金银据为已有的“门道”。

对于那些国家的商人而言,获得美洲贵金属的最“正当”途径,是通过塞维利亚和安特卫普等中介城市同西班牙进行贸易。西班牙当时面临这样的处境:为满足本土及其美洲殖民地的需求,它不得不依赖西欧其他国家贸易品的进口。西班牙在肉类、小麦,特别是衣料等工业制成品方面无法自给自足,而食盐、羊毛和油脂的出口又远不足以补偿它为自己和“饥饿的”殖民地所进口的商品。贸易逆差的出现,不可避免地使西班牙获取的美洲财富分流到西欧各个市场。随着英国、荷兰、法国和意大利商品的大批流入,西班牙在美洲得到的贵金属如同涟漪般扩散开来。整个西属美洲殖民地所消费的外来物资中,只有1/20是由西班牙生产的,其他部分几乎全部由英国人、荷兰人、法国人和意大利人提供。难怪当时有人评论说,一国对于西班牙的贸易越繁荣,贸易本身就会将越多的巨额金银带到那个国度去。

直接打入美洲市场的走私贸易,是西欧商人们获得美洲金银的另一种手段。当时的法国商人经常使用假商标来伪造西班牙商品,直接参与在名义上被西班牙垄断了的大西洋贸易。英国和荷兰的商人也“不甘示弱”,他们甚至直接冒充西班牙商人将商品拿到美洲销售。而且,这些西欧大商人们都有自己的西班牙“亲友”。这些所谓的“亲友”专门负责在货船证书和发货单上签名,并主动向西班牙海关申报,证明这些商品是他们自己运往殖民地的。此类现象在16世纪出现后,一致持续了两个世纪。直至18世纪初,西班牙人始终都在扮演着外国人的委托交易商的角色。据统计,菲利普二世时期(1555年-1598年),美洲殖民地进口的商品中有9/10都来自它与西班牙以外的西欧国家之间的直接贸易。法国打头,英国和荷兰紧随其后,走私贸易在17世纪形成了自己“独自的政治体系”。

除了贸易途径外,西班牙在金融渠道中流失的金银货币量也不可小觑。运到塞维利亚交易所的贵金属迅速疏散到西欧主要的金融市场。这些不定期的舶来金银,通过贷款和汇兑等方式绵延不断地外流。安特卫普成为16世纪西欧金融世界无可争议的霸主和“超级货币市场”,而频繁的商业金融活动使大量美洲金银落户该城市成为一种自然的结果。16世纪中叶,几乎所有的西欧国家,特别是伊丽莎白时期(1558年-1603年)的英国,都通过安特卫普和塞维利亚等金融中心城市参与新世界金银的分配。也正是在这一过程中,一大批成功的金融家或一个有产阶级应运而生了。

为了让西班牙人手中的美洲财富更多地落入自己腰包,西欧商人们所采取的第四个“高招”最绝也最狠,那就是直接、干脆地进行海盗掠夺。

16世纪的海盗活动通常与商人间正常的商业活动密切相连。那个时期,海商与海盗往往是一对联体儿,其间并无分明的界限。直接从事海上掠夺不必支付任何开采成本,甚至连商品输出都“省”了。虽然难免遭受西班牙王权的军事“打击报复”,但从总体上看,海盗掠夺明显是收益大于损失。

当时,英国、荷兰和法国的海盗驰骋于各大洋,窥视和追逐西班牙、葡萄牙的远洋货船和满载金银的船只,并不时袭击其殖民地的港口。海上掠夺通常是在所在国王权明许或暗示下进行的,并成为美洲金银在西欧实现再分配的重要手段。西欧各国王室或政府为了维护和争夺海上霸权和增加国库收入,竞相公开支持本国海盗商人对西班牙和葡萄牙商船的掠夺活动,同时尽力保护本国商船免于遭受他国海盗的劫掠。1523年,法国海盗比·弗洛林在亚速尔群岛拦劫了两艘满载美洲金银的西班牙货船。当查理五世(神圣罗马帝国的查理五世,同时也是西班牙的查理一世国王)向弗朗西斯一世提出抗议时,这位法国国王不屑一顾地回答道:“请您给我看看,在圣经上哪处地方是把那边的一切都分派给您陛下的呢?”

被荷兰政府授予特权的麦哲伦海峡公司,便公开以海盗掠夺作为主要目的,而荷兰西印度公司更明目张胆地设立了走私贸易与海盗掠夺两个业务部门。英国的海盗活动由于深受国王的纵容、支持和资助,所以最为猖獗。海盗们不但经常拦截途经英吉利海峡前往安特卫普的西班牙商船,而且还坐镇加那利群岛,持续在大西洋上巡航以等待来自美洲、满载金银而归的西班牙“银船”,并趁机劫掠。伊丽莎白女王本人甚至也公开投资这类海盗活动,分取大量虏获物。女王的亲自参与使一些私掠巡航上升为一种专业性颇强,且具有准官方性质的组织化活动。劫掠通常带有官方的指令,采用联合参股的方式筹集资金,最后按投资比例瓜分“战利品”。商人阶级作为其中十分重要和活跃的投资者,获利甚多。令同时代西班牙商人“谈虎色变”的传奇海盗德雷克,其数次出航均是以女王的海军将领的身份来指挥船队的。其中1577年到1580年的几次劫夺活动,仅集资了5000镑,最终掠夺的财宝价值竟多达470万镑!在西班牙国王强烈抗议英国海盗洗劫其商船与殖民地之际,英国女王不但授予德雷克和另一位海盗头目霍金斯以爵士头衔与海军将领称号,而且在那次震惊欧洲的环球海盗航行之前,女王还郑重宣布:“谁要是把德雷克准备在1577年进行远征的事泄露给西班牙国王的话,就砍谁的头。”在德雷克成功抢劫了巨额金银财宝返航后,她又亲自登船,为之举行隆重的授职仪式,并分享了至少263790英镑的赃物。

当然,海盗活动最惯常采用的方式还是商人们在贸易航行的往返途中伺机进行劫掠。伦敦商人们乐此不疲,其中的很多人身兼商人和海盗的双重身份。这种无须事先籌集资本的私掠方式,也使商人阶级获得了数额可观的美洲财富。据估算,伊丽莎白统治的最后18年,海盗掠夺的年平均所得约为15万镑,总共夺得270万镑左右。

美洲金银通过上述途径流入英国、荷兰、法国和意大利等国的商人手中,最后只留给“可怜的”西班牙微不足道的一部分。西班牙人似乎只是成功地为“养在深闺”的美洲财宝做了一次嫁衣——而真正凭借这桩婚姻“飞黄腾达”的男主角却是以英国为主的西欧其他国家的商人阶级。

虽然把贵金属和其他商品带回本国存在着风险,但对于一个幸运的商人来说,百分之一千甚至更高的回报率并不罕见。当时,西欧主要国家的大商人,特别是那些大批发商、贸易公司的大股东、金融业主、交易所的经纪人们可谓腰缠万贯,人人称羨。商人的事业和社会地位蒸蒸日上。

到了17世纪,英国商人已开始收绅士子弟为学徒。那种视经商为下等职业、牟利为不道德之举的经院说教,已经被视为迂腐之言而不再为人们提及。有数据显示,15世纪初,伦敦商人的中等富裕标准是动产300镑左右。但时至16世纪50到70年代间,一个伦敦商人死时留下动产3000镑以上已经不算什么稀罕事了。根据估算,伊丽莎白时代伦敦商人平均拥有7780镑的动产。即便考虑到16世纪价格上涨的影响,西欧商人所拥有的平均动产价值也是15世纪中等富裕商人的10多倍。

旧贵族没落,商人阶级“异军突起”

大量美洲金银的意外供给在16世纪引发了一场轰轰烈烈的“价格革命”。这场“革命”首先在西班牙爆发,随后波及西欧主要国家。就欧洲物价总水平而言,1600年比1500年增长了2-3倍。16世纪末西班牙物价比该世纪初上涨了4.2倍。在此之后,黃金和白银通过贸易和走私等渠道流入邻国,英、法、荷等欧洲主要国家也出现了价格波动。其中法国物价指数比世纪初高2.2倍,英国高2.6倍,荷兰的主要城市高3倍,阿尔萨斯、意大利和瑞典高将近2倍。

按现代价格指数标准,这只是一种温和的通货膨胀,根本不配叫什么“价格革命”。但在贵金属通货时代,价格结构通常是高度稳定的。根据布朗和霍普金斯的生活物价指数,14世纪初到15世纪末,欧洲物价总水平基本保持不变。对于长期享受价格“超稳定”的欧洲人来说,如此的物价上涨幅度足以引起广泛的社会动荡。博丁(又译作博丹)是第一个明确指出这种因果关系的学者。他认为金银的丰足是当时导致物价上涨的“主要且几乎是唯一的原因”。这一结论不但得到了大量经验的证实,更为后来的货币数量理论所充分证明。

“价格革命”的深远后果之一,在于进一步分化了西欧各国的原有财富和新增财富所有者阶级。在整个“价格革命”过程中,商人集团仍是最受眷顾的群体。一方面,西班牙的价格革命在时间上要早于欧洲他国,且程度也要激烈得多。剧烈的通货膨胀使其国内物品相对他国而言更为昂贵。英、法、荷兰等国的商人们通过向西班牙市场提供商品和劳务,以更加低廉的成本获得了大量的贵金属。另一方面,由于物价脱离了生产成本的约束,从而使那些依靠生产和销售货物以牟利的阶级获得了额外利润。随着通货膨胀时间的持续和程度的加深,西欧社会的原有均衡发生了变化:土地所有者和那些靠工资为生的人蒙受重大经济损失;而他们所损失的财富则流向商人和企业主们的口袋。这也就是所谓的“利润膨胀”。这种状況在西欧主要国家一直持续到18世纪。

几家欢喜几家愁。随着大量美洲金银的涌入,那些按照传统方式依靠固定货币地租收入而“坐享其成”的旧贵族阶级,日子却愈发难过了。

价格革命使一般产品价格上涨;但在租约期内,贵族地主却只能按照协议上的既定数额收取地租。那个时代的地租期限往往很长,有的甚至长达一个世纪。这意味着贵族们在很长一段时间内不能随着物价上涨随时对地租进行调整。物价上涨和地租黏性使得旧式土地显贵的实际收入锐减。这个时期的基本态势是:贵族地主和旧式家族相对没落,一部分人开始入不敷出、变卖地产;另一部分贵族则逐渐被资产阶级化;“贫穷贵族”“无产贵族”频频出现构成了一幕幕颇具戏剧性的场景。

可见,美洲贵金属的注入虽然在总量上增加了欧洲国家的财富积累,但财富的增加并没有实现在社会各个阶级间的平均分配。蛋糕虽然做大了,结果却并非“皆大欢喜”。富者弥富而穷者愈穷的两极分化,展现出社会历史进程中的一个重要侧面。旧贵族阶级昔日的荣耀不再,而商人阶级作为新的利益集团“异军突起”了。

美洲金银供给的增加在西欧货币史上引起的争论激烈而庞杂,其中最为抢眼的理论自然是货币数量论。由此引出的论题包括金银数量、流通速度、市场化(国民收入中交易量的增长)、伴随人口增长而来的城市化、分工与专业化。毋庸讳言,尤其是在贵金属铸币时代,货币数量论在处理历史的短期问题时无疑具有较强的解释力。同时,市场化、城市化以及与此紧密相连的分工深化,在回答价格长期波动问题时均有相当的功效。不过我们还是认为,美洲金银对于西欧更重大的意义,则在于它作为初始动力在长期中改变了财富分配状況和阶级结构,从而为打破制度的均衡状态奠定了坚实的基础。回避围绕货币数量论的种种争议和纠缠,有助于我们把目光放在制度变迁对西欧市场化(货币化)、城市化的促进之上。归根结底,实现这一制度转换的前提,是新兴商人阶级和现代国家被推上了历史的舞台并扮演主角。

(摘编自《美洲金银和西方世界的兴起》,中信出版社,有删节。)