上市公司收购监管研究

——以收购的界定为视角

2017-12-14袁钰菲

袁钰菲

上市公司收购监管研究

——以收购的界定为视角

袁钰菲*

收购是上市公司监管中的核心概念,但现行规则并未对其进行界定,引发了实践中规则适用的一系列问题。目前对收购概念存在持股比例达到30%、取得控制权、巩固控制权、成为第一大股东等四种理解,上市公司收购监管制度依据“持股比例”及“控制权”双逻辑主线展开。笔者对收购与控制权、持股比例之间的关系进行分析后得出结论,收购的目标在于取得上市公司控制权,收购监管依据的逻辑主线应当为控制权变动;收购的界定应当以控制权为核心,兼顾拥有表决权的股份比例;触发强制要约收购义务的起点为取得控制权或者持股比例达到30%。

收购界定 上市公司监管 控制权 持股比例 要约收购

近十年来,我国上市公司股权结构和股东构成发生了极大的变化,机构投资者和特殊持股主体增多,股东结构更加复杂,股权变动和控制权变动的频率加快,方式更加丰富。在宏观经济结构调整的背景下,受企业自身发展的需要和各项改革政策的影响,我国上市公司收购市场表现出明显的市场化趋向,上市公司收购市场活跃度和复杂度大大提升,市场化特征明显,实践层面不断出现新问题。

经过若干次修订,目前已经形成了以《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)为核心,以证券期货法律适用意见和证券监管问题与解答为补充的上市公司收购监管制度体系。“收购”是整个上市公司收购监管制度的核心概念,但由于种种原因,《证券法》《收购办法》均未对收购进行明确界定。收购的界定成为解决实践中许多问题的症结所在。

本文以此为研究的背景和起点,首先结合收购概念的争议研究对收购概念进行界定的必要性,分析目前上市公司监管中收购概念存在的问题,其次探究上市公司收购监管制度的核心概念“收购”与“控制权”“持股比例”之间的关系,最后尝试明确收购的定义,意在厘清收购制度的内在逻辑,以期规范当下上市公司收购行为,并对收购监管制度的完善有所裨益。

一、收购界定的必要性

上市公司收购监管是上市公司监管中较为复杂的制度之一。收购行为涉及上市公司、收购人、中小投资者、董监高、债权人等主体,利益相关方多,制度前后呼应,环环相扣,关联度高。目前,收购监管的主要依据为《证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《收购办法》。《证券法》和《收购办法》从证券市场监管的角度对上市公司收购行为进行系统的规范;《公司法》则从公司治理的角度对控股股东和实际控制人定义等进行规定。另外,证监会和证券交易所对上市公司收购还有若干具体的规定。

由于《证券法》《收购办法》未对收购给出明确的定义。实践中,对于何为收购及收购人争议较大。主要有以下观点:其一,持股比例达到30%。主要理由为,《收购办法》规定,投资者持有上市公司的股份比例达到30%,需要披露收购报告书或者要约收购报告书,持股比例未达到30%,披露权益变动报告书,即使取得控制权,也仅需要披露详式权益变动报告书。〔1〕《上市公司收购管理办法》第2章、第3章、第4章(证监会令第105号,2014年10月23日发布),载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201410/t20141024_262335.htm,2017年1月10日最后访问。因此,持股比例达到30%是履行收购信息披露义务的核心要件。

其二,取得控制权,能够实际控制上市公司。主要理由为,《收购办法》第5条规定,收购人可以通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东,可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人,也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。〔2〕《上市公司收购管理办法》第5条。由此,收购人可以通过多种方式和途径取得上市公司控制权,控制权变动是与收购密切关联的核心要素。

其三,巩固控制权。主要理由是,2005年5月,《关于修改 〈上市公司收购管理办法〉第六十三条的决定》(征求意见稿)答记者问中明确,对于持股30%以上股东爬行增持股份行为,行为人应当符合《证券法》第47条关于限制短线交易的规定、第73条关于禁止利用内幕信息从事证券交易活动的规定、第77条关于禁止操纵市场的规定,同时应当符合《收购办法》第6条关于收购人资格的规定以及其他相关规定。〔1〕参见马骁:《上市公司并购重组监管制度解析》,法律出版社2009年版,第26页。转引自《关于修改 〈上市公司收购管理办法〉第六十三条的决定》(征求意见稿)答记者问(2005年5月17日发布),载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/200505/t20050517_65623.html,2017年2月1日最后访问。

其四,成为第一大股东。主要理由是,《证券法》第95条、《收购办法》第74条规定,在上市公司收购中,收购人持有的被收购上市公司的股票,在收购行为完成后的十二个月内不得转让。〔2〕《上市公司收购管理办法》第74条。中国证监会关于“收购人收购上市公司后对上市公司的持股(包括直接和间接持股)比例不足30%的,是否需要锁定12个月”的问题与解答规定,对于投资者收购上市公司股份成为第一大股东但持股比例低于30%的,也应当遵守《证券法》第95条、《上市公司收购管理办法》第74条有关股份锁定期的规定。该问答题目即认为比例不足30%的股东也可能构成收购,并进一步明确投资者成为第一大股东为收购的情形之一,需遵守后续锁定期的要求。〔3〕《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》(2015年9月15日发布)第20条,载中国证 监 会 网 站,http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/ssgsjgb/ssbssgsjgfgzc/ywzx/201509/t20150915_254146.html,2017年2月11日最后访问。

收购作为上市公司监管的基础性制度,关于其概念的四种理解并存,给市场参与者及监管实践造成了一定的困扰。收购主要涉及上市公司股权结构的调整,其目标大多指向公司控制权变动,核心是股东准入。目前上市公司并购重组制度中,与收购概念界定有关的主要有三处规定:收购人资格、后续锁定期、重组上市认定标准。收购概念的界定是其准确适用的前提,目前收购界定缺失的状态造成了其适用的难题。

一是收购人资格和后续锁定期。由于收购由于收购行为可能影响上市公司控制权,对上市公司股权结构、董监高构成、组织机构运行,以及经营管理决策等事项影响重大,《收购办法》从入口和出口两个层面对收购行为进行了严格规范。从入口端,《收购办法》第6条要求收购人必须符合条件,不允许有重大违法行为、严重失信行为或到期未清偿的较大债务,以保证后续控制权的规范运行。〔4〕《上市公司收购管理办法》第6条。从出口端,《收购办法》第74条规定收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后12个月内不得转让。〔1〕《上市公司收购管理办法》第74条。主要目的在于防止收购人控制公司后,6个月后即进行减持或股权转让,导致控制权再次变动,影响公司股权结构的稳定,特别是防止收购人利用上市公司收购谋取不当利益后金蝉脱壳。〔2〕参见邱永红:“上市公司并购重组:一种纯实务视角的法律解读”,载北大法律信息网http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_61574.shtml,2015年7月1日最后访问。因此,对于存在重大违法或失信主体而言,若本次取得上市公司股份行为构成收购,可能会因为其不符合收购人资格,而导致该增持行为不能进行。对于一般增持主体,增持行为是否构成收购也会影响到其所持股份锁定期为6个月还是12个月。

二是《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组办法》)第13条规定,上市公司自控制权发生变更之日起60个月内,向收购人及其关联人购买的资产规模达到上市公司控制权发生变更的前一个会计年度相关指标的100%以上,或可能导致上市公司主营业务发生根本变化,构成重组上市。〔3〕《上市公司重大资产重组管理办法》第13条(证监会令第127号,2016年9月9日发布),载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201609/t20160909_303225.htm,2016年9月10日最后访问。由于重组上市从严审核,一旦构成重组上市,标的资产不仅要符合IPO条件,而且不得募集配套资金,原控股股东所持股份锁定36个月,第三方股东新增股份锁定24个月。面对构成重组上市后冰火两重天的监管要求,不少市场主体试图通过“类重组上市”规避监管进行闯关,而构成重组上市的核心指标之一为向“收购人”及其关联人购买的资产规模。因此,不少主体试图通过“收购人”认定规避构成重组上市,而上述条款对于何为“收购人”未给出明确界定。

二、现行上市公司监管中收购概念存在的问题

现阶段,以《证券法》和《收购办法》为核心,以证券期货法律适用意见和证券监管问答为补充的上市公司收购监管制度体系,围绕“收购”定义,主要存在两大问题不明确:一是收购监管依据的逻辑主线是控制权变动还是持股比例达到30%;二是巩固控制权是否构成收购。因此,笔者认为,现行收购制度基本逻辑不清晰的症结即在于“收购”定义的不明确以及与此相关的收购体系的双逻辑主线。

一方面,投资者持有上市公司的股份比例达到30%,需要披露收购报告书或者要约收购报告书,持股比例达到30%是履行收购信息披露义务的核心要件。另一方面,收购人可以通过多种方式和途径取得上市公司控制权,控制权变动是另一核心要素。还有部分监管规定使用的是第一大股东的表述,或者包含了巩固控制权的情形。

“持股比例”及“控制权”双逻辑主线,以及“持股比例达到30%、取得控制权、巩固控制权、成为第一大股东”对收购界定的四种理解的存在,导致实践中一些不尽合理的情况出现。例如,控制权变动时,持股比例不同的投资者披露的报告书存在质的不同。《收购办法》规定,相关主体的持股比例达到30%,需要披露收购报告书或要约收购报告书;持股比例达到5%以上未到30%,披露权益变动报告书,即使取得控制权,也仅需要披露详式权益变动报告书。〔1〕《上市公司收购管理办法》第2章、第3章、第4章。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》第41条规定,编制详式权益变动报告书的信息披露义务人,应当比照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》第2章对收购人的要求编制详式权益变动报告书,同时说明信息披露义务人是否存在《收购办法》第6条规定的情形、是否能够按照《收购办法》第50条的规定提供相关文件。〔2〕《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(证监会公告[2014]24号,2014年5月25日发布)第41条,载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201406/t20140607_255639.htm,2017年1月3日最后访问。虽然根据上述规定,详式权益变动报告书与收购报告书的内容类似,取消收购行为的行政许可后,两种报告书均无需证监会审核,但其性质和目的不同。前者在于提示权益变动情况,重在说明股权结构的变化;后者在于提示控制权变动情况,重在说明控制权变化后对上市公司主营业务、资产业务、董监高组织结构等的影响。

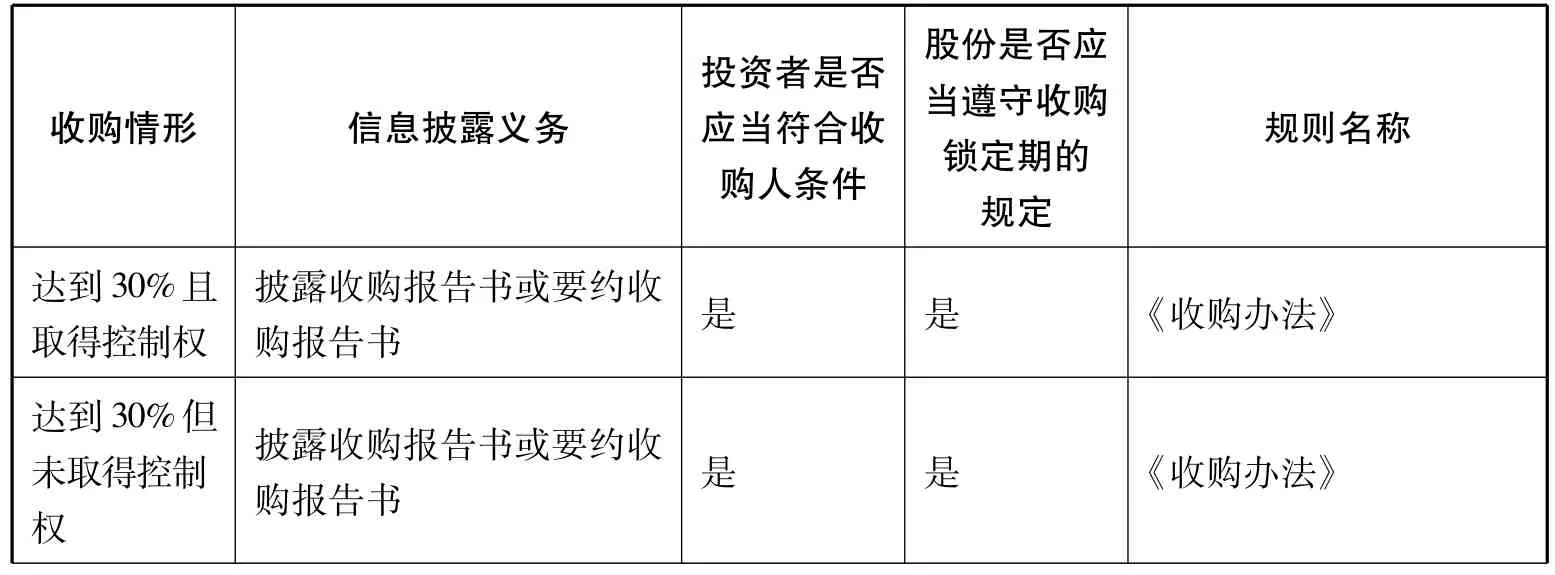

控制权变动时,持股比例不同的投资者应当履行的信息披露义务,以及收购人条件和收购锁定期的要求不同,实践中已出现的持股5%以上成为第一大股东的极端情形在规则中几乎没有规定。笔者对相关规定进行了汇总,具体如下表所示。

收购情形 信息披露义务投资者是否应当符合收购人条件股份是否应当遵守收购锁定期的规定规则名称达到30%且取得控制权披露收购报告书或要约收购报告书 是 是《收购办法》达到30%但未取得控制权披露收购报告书或要约收购报告书 是 是《收购办法》

续表

由此,现行《证券法》及《收购办法》未对“收购”的定义作出界定,也未对收购和不涉及控制权转移的权益变动的关系进行规定,影响结构体系的整体完整性,导致上市公司收购监管制度的基本逻辑不清晰,在实践中不易理解和适用,较难建立统一的收购监管及信息披露制度。

另外,关于锁定期的规定是在证监会问题与解答中规定的。虽然问题与解答将市场上集中反映的收购规则适用问题进行解答,有利于实践问题的解决,也有利于监管标准的公开和统一,是我国上市公司收购监管制度的重要组成部分,对于收购行为的规范发挥了重要作用。但以问答的形式解释关键内容,弊端同样显而易见,一方面,从规则层级来看,《收购办法》是以证监会令的形式发布的层级较高的部门规章,而证券期货法律适用意见作为证监会公告,问题与解答作为证监会上市部上市公司监管常见问题解答,能否对《收购办法》进行长期有效的实质解释,值得商榷。另一方面,从规则体系来看,意见和问答多是对《收购办法》某条或某个字段的解释,部分涉及规则的扩展解释,在数量累计到一定程度时,呈现碎片化的形态,体系性不强,容易遗漏,不方便查找和适用。

三、收购与控制权、持股比例之间关系的厘清

针对收购界定的“持股比例”及“控制权”双主线,以及“持股比例达到30%、取得控制权、巩固控制权、成为第一大股东”等四种观点,本部分重点分析收购与控制权、持股比例等关键概念的关系,以理顺上市公司收购监管的基本逻辑。

(一)收购与控制权之间的关系

与财务投资者不同,收购人取得上市公司股权的目的主要不在于股价差价带来的投资收益,其更加关注对上市公司的控制力及决策,收购人的目标在于上市公司控制权。收购与控制权是上市公司收购监管制度中联系密切的两个基础概念,收购以控制权为基础。现行监管规则对这两个概念均存在界定不清的问题。

1.何为控制权

《收购办法》第54条列举了拥有上市公司控制权的情形:(1)上市公司持股50%以上的控股股东;(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(3)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)依可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会认定的其他情形。《重组办法》第13条规定,本条第一款所称控制权,按照《上市公司收购管理办法》第54条的规定进行认定。上市公司股权分散,董事、高级管理人员可以支配公司重大的财务和经营决策的,视为具有上市公司控制权。《公司法》第217条规定,控股股东是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上,或者持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东。出资额或持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。即控股股东是指持股50%以上,或对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。〔1〕《公司法》第217条规定,(二)控股股东,是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上,或者持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东;出资额或持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。(三)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

《收购办法》《公司法》分别从不同角度对控制权进行了界定,认为拥有控制权的情形均包括绝对控股、对股东大会决议产生重大影响。考虑到上市公司的股权分散性,《收购办法》除了前述情形,规定实际支配30%以上表决权、决定半数以上董事选任两种情形。〔2〕《上市公司收购管理办法》第54条。

上述条款从形式上基本涵盖了可能对公司构成控制的各个方面,包括持股数量、董事选任、影响股东大会决议等,但规定不够严谨,在具体适用中存在一些问题。以《收购办法》第54条为例,第(一)项规定的“投资者为上市公司持股50%以上的控股股东”,包括两个要件,持股50%以上和控股股东,但解释何为控股股东,又会绕回控制权概念,陷入循环定义。第(二)项规定的“可以实际支配表决权超过30%,目前已有多家公司第二大股东持股比例超过30%,但并未拥有控制权,若以该项“可以实际支配股份表决权超过30%”认定投资者拥有控制权,可能与事实不符。第(四)项规定的“表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”在实践中不方便适用,在股东大会网络投票的背景下,即使通过实证统计的方法,统计近五次或十次的股东大会上投资者表决权占参会多数,也难以下定论,持股30%以下股东所持表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。某重组交易中,上市公司控股股东原持股比较极高,本次交易购买大体量资产后,控股股东持股达到稀释,交易对方持股比例与持股比例接近,那么结合交易对方持股比例、对上市公司及标的公司的影响力和控制力,可以认为其所持股份的表决权足以对股东大会决议产生重大影响。

上述控制权的定义,并未直接审查投资者的主观意愿,更多是对客观效果的定性。考虑到我国上市公司中股权集中与分散的情形并存,规则设置很难覆盖到所有极端情况。因此,建议借鉴《收购办法》第53条〔1〕《上市公司收购管理办法》第53条。对一致行动人的“概念+列举”的方式对控股股东进行定义。从股权比例、董事会构成、股东大会决议影响力、经营决策情况等方面,总结典型情形,规定为推定情形。对于第一大股东是否构成控股股东,采用推定的方式来证明,并增加例外条款“如无相反证据”。如无相反证据,第一大股东有第54条规定情形之一的,即推定其拥有上市公司控制权。2016年修订的《重组办法》第13条规定,上市公司股权分散,董事、高级管理人员可以支配公司重大的财务和经营决策的,视为具有上市公司控制权。〔2〕《上市公司重大资产重组管理办法》第13条。即是将该种典型情形推定为管理层控制。

实践中,较为常见的是,为防止构成重组上市,上市公司否认交易完成后持股第一大股东为控股股东,从而否认其为收购人,上市公司可能陷入无实际控制人状态。对此建议,第一大股东持股达到一定比例后,若其符合典型情形,推定为控股股东。从控制权本质来看,公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。〔1〕《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第12条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》(证监法律字[2007]15号,2007年11月25日发布),载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/flb/flfg/bmgf/fx/sf/201012/t20101231_159550.html,2016年10月20日最后访问。根据《公司法》第101条和第103条,持股3%以上股东有临时提案权,持股10%以上股东可以召集股东大会,在一股一权的前提下,第一大股东通过其较多的表决权和召集权,可以对公司形成重大影响乃至控制。因此,第一大股东在多数情形下掌握公司控制权,选择推定的证明方式,可以减少证明成本,防止陷入循环证明或者难以证明达到“重大影响”等指标的困境。例外条款“如无相反证据”,则考虑了现实的复杂性,给投资者和上市公司提供了特殊情形下的抗辩可能,使规则适用的结论更加合理。

2.何为控制权变更

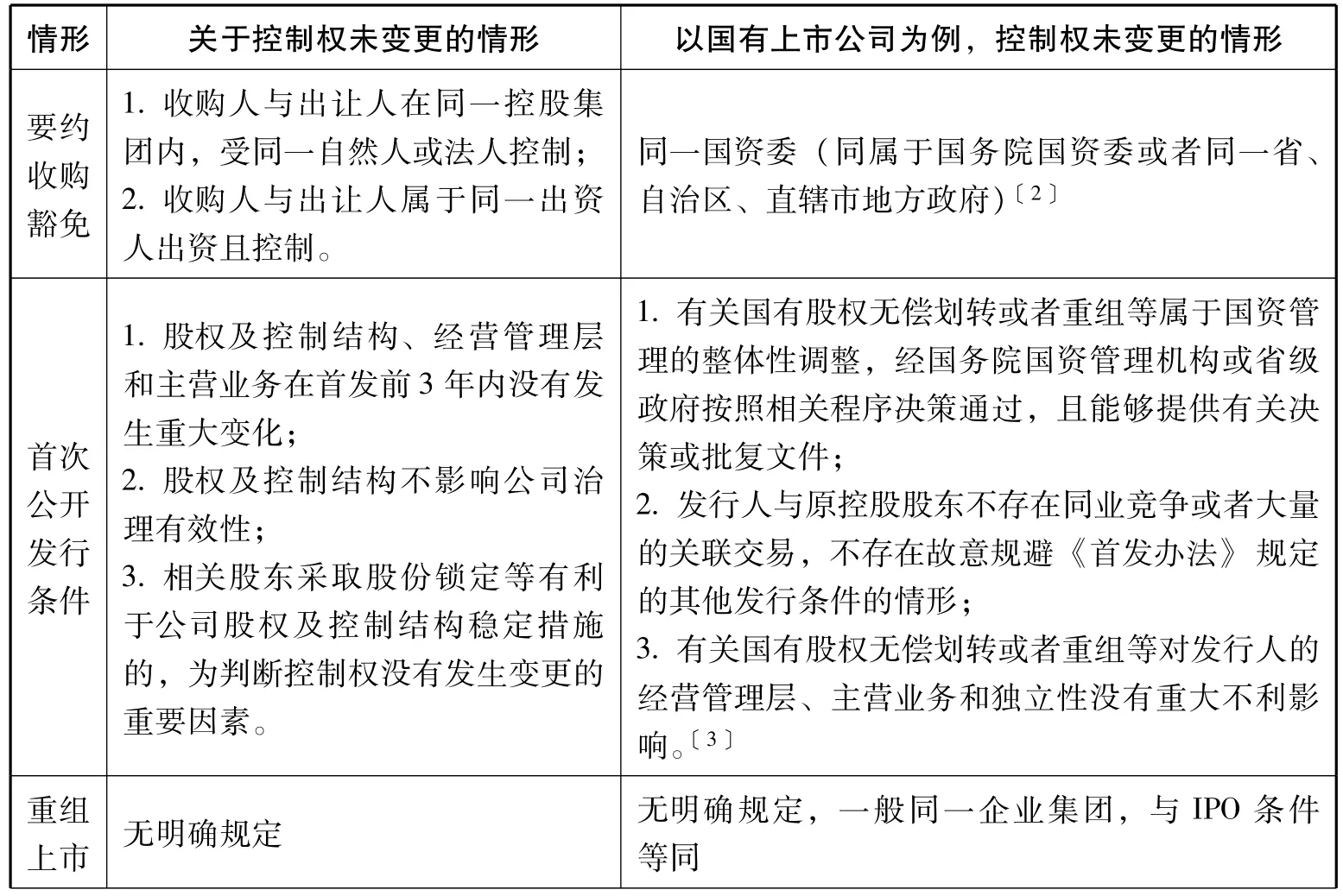

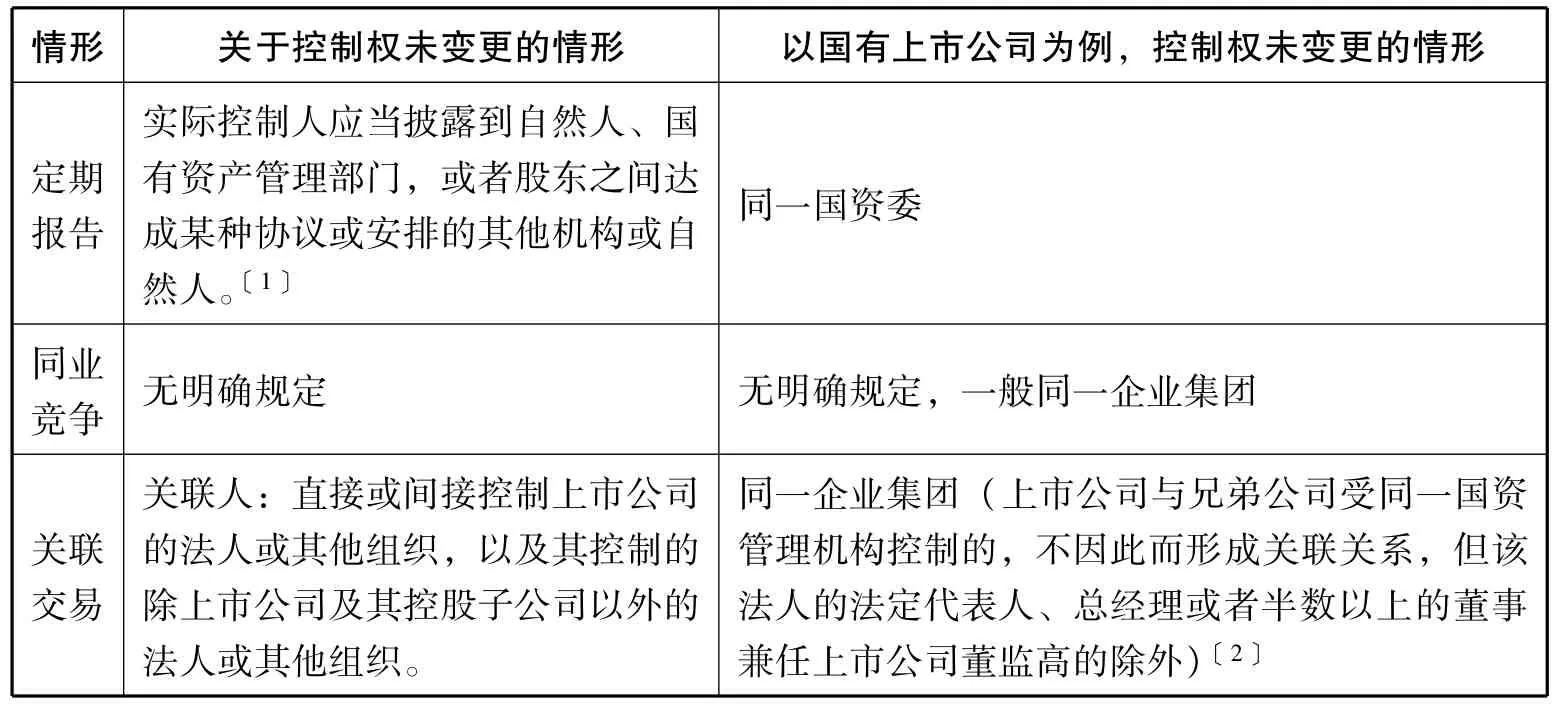

控制权变动往往与收购行为相伴而生,对于实际控制人归属于哪一层主体,何种情形构成控制权变动,现行规则在首次公开发行、重组上市、豁免要约收购、定期报告、同业竞争、关联交易等各处。笔者进行了归纳,具体如下表所示。

〔2〕《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第19条。〔3〕《证券期货法律适用意见第1号》。

续表

以国有上市公司为例,其控股股东到最终的控制方之间往往有多层主体,实际控制人规定为某一层,如国资委下属企业集团,则该集团内部上市公司控股股东由A变成B,则不构成控制权变更。在涉及控股股东变更的国资重组方案中,上市公司实际控制人为哪一层,对于判断本次交易控制权是否变更,方案是否构成重组上市极为关键。目前,国有上市公司的实际控制人一般为国资委或国资委下属第一层企业集团。上述规定不同的原因,既有审批或披露事项的性质的考虑,也受监管政策导向的影响,存在一定的合理性和现实性,是我国国资监管和证券监管并行体制下形成的有特色的问题。但实际控制人是影响上市公司人事和生产经营决策的重要主体,控制权影响上市公司的信息披露和资本运作等行为,控制权归属主体应当是明确的,在不同的情形下,应保持相对一致性。建议在国企改革过程中,将上市公司信息披露和资本运作纳入国资决策考虑,完善国资管理体制和授权经营体制,明确实质影响公司的股东大会决议、经营决策、组织机构选任、拥有控制权的实际控制人。

3.收购与控制权的关系分析

笔者认为,收购与控制权的关系体现在以下几个方面:一是收购监管依据的逻辑主线应为控制权变更。控制权是收购的目的,是收购制度的核心和立足点。上市公司收购管理的目的是监管导致或可能导致被收购公司的实际控制权发生转移的行为。〔1〕马骁:《上市公司并购重组监管制度解析》,法律出版社2009年版,第16页。整个收购规则可以分为取得控制权的主体资格和锁定期要求、可能影响控制权的信息披露制度两个方面。现行《收购办法》从入口和出口两个层面对收购行为进行了严格地规范。从入口端,《收购办法》第6条要求收购人必须符合条件,不允许有重大违法行为、严重失信行为或到期未清偿的较大债务,以保证后续控制权的规范运行〔2〕《上市公司收购管理办法》第6条。;从出口端,《收购办法》第74条规定收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后12个月不得转让〔3〕《上市公司收购管理办法》第74条。,防止收购人控制公司后,6个月后即进行减持或股权转让,导致控制权再次变动,从而影响公司股权结构的稳定,同时也为了防止收购人控制上市公司谋取不当利益后金蝉脱壳。〔4〕参见邱永红:“上市公司并购重组:一种纯实务视角的法律解读”,载北大法律信息网http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_61574.shtml,2015年7月1日最后访问。因此,《收购办法》对收购行为的约束,正是基于控制权的逻辑基础,即收购人掌握控制权后,对上市公司股权结构、董监高组织机构,以及经营管理决策等事项影响较大,进行严格监管,由此收购监管依据的逻辑主线应当是控制权变动。

二是收购人以控制权为目标,可能尚未取得控制权。某案例中,9月14日,A股东及其一致行动人持有上市公司股权达到30%,12月5日,A股东继续增持上市公司2%股权,持股比例达到32%,持股比例超过上市公司原控股股东B(持股比例31%),成为上市公司第一大股东。此案例中,由于原控股股东持股比例极其接近,A股东虽然成为第一大股东,是否取得稳定的上市公司控制权仍存疑问。控制权争夺带来的控制权不稳定的状态并不影响A股东的收购人身份。即使实质上尚未取得控制权,但A股东有着取得控制权的动机,且持股比例已超过原控股股东,具有争取控制权的表现,应当认定其为收购人。

另外一种典型的例证情形为,上市公司购买大体量资产,交易完成后上市公司原控股股东的持股比例被严重稀释,与本次重组新出现的第二大股东、第三大股东持股比例接近,且新出现的第二三大股东合计持股已明显超过原第一大股东,由此判断,原控股股东已实质上丧失了绝对控制地位。第二三大股东作为标的资产的原股东、管理层,交易完成后上市公司主要运营实体为标的资产,作为留任的管理层,第二三大股东对标的资产经营决策有较高的话语权,且依其表决权可以推荐董事,影响股东大会决议。因此,即使第二三大股东尚未取得上市公司控制权,依其对上市公司重大事项和经营决策影响的深度,也应当认定第二三大股东为收购人,而不能以第一大股东形式不变作为规避重组上市认定理由。《重组办法》认定重组上市时,规定向收购人及其关联人购买的资产,而不是向确定会取得上市公司控制权的人,与收购人可能尚未取得控制权的逻辑是一致的。是否构成收购行为需要综合判断,不应仅关注最终持股比例。若干控制权之争的案例中,最终只有一方胜出,若仅一方的增持行为认定为收购,则对其他主体的行为规制就失去了依据,且在竞争性收购过程中,可能无法判断最终胜出方,有收购行为有收购人,但其结果并不必然取得一股独大的控制权。2002年《收购办法》规定上市公司收购是指收购人通过在证券交易所的股份转让活动持有一个上市公司的股份达到一定比例、通过证券交易所股份转让活动以外的其他合法途径控制一个上市公司的股份达到一定程度,导致其获得或者可能获得对该公司的实际控制权的行为。〔1〕《上市公司收购管理办法》第2条(证监会令第10号,2002年9月25日发布,已废止),载中国证监会网站,http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/200504/t20050415_14490.htm?keywords=上市公司收购管理办法,2017年1月10日最后访问。上述定义包括了获得或者可能获得控制权的行为。因此,收购人以控制权为目标,但可能尚未取得控制权。在各方持股比例接近的情况下,需要结合各增持主体的交易目的、持股比例、对董事会和股东大会决议的影响力等因素,综合判断其取得股份的行为是否构成收购。若上市公司并非稳定的一股独大的情况下,投资者以取得控制权为目的,对董事会构成和股东大会决议形成一定影响力,即使最终结果为第二大股东,该投资者也极有可能被界定为收购人。

4.巩固控制权是否为收购

笔者认为,巩固控制权不构成收购。主要理由为,从实证的角度分析,若收购包括巩固控制权,规则适用上会产生许多问题。一是关于收购人条件。若巩固控制权属于收购,持股30%以上主体每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份(俗称爬行增持),或持股50%以上的增持主体均应当符合收购人条件。但实践中,上述增持很多是在二级市场完成,增持时披露内容也极为简单,往往无从判断增持主体是否符合收购人条件。

二是关于后续锁定期,《收购办法》第63条为鼓励爬行增持,规定对于持股30%以上主体增持不超过2%的股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。与《证券法》第97条规定的收购完成后锁定12个月的要求有所不同。

三是《重组办法》关于重组上市的认定及2002年《收购办法》均采用的是取得控制权的口径。《重组办法》规定,自控制权发生变更之日起60个月内,上市公司向收购人及其关联人购买资产进行资产重组,明确控制权发生变更,即取得控制权行为。2002年《收购办法》规定上市公司收购是指导致收购人获得或可能获得对公司的实际控制权的行为。

因此,将巩固控制权纳入收购监管,总体而言过于严格,不利于控股股东增持,也会不太合理的适用结果。巩固控制权时相关主体已取得控制权,其继续增持股份的影响比谋求控制权小得多,所履行的应为股权结构变动而引发的重大事项信息披露义务。因此,笔者建议,应当明确收购仅包括取得控制权,并根据不同的持股比例规定巩固控制权行为的信息披露义务。

(二)收购与持股比例之间的关系

《收购办法》第54条规定的拥有上市公司控制权的几种情形,均以持股比例、拥有的表决权数量为基础。推荐董事、影响股东大会决议均依托于所拥有的表决权。因此,控制权是收购的动因及结果,而持股比例是收购的表现。笔者认为,收购的界定应当以控制权为中心,兼顾持股比例,该持股比例指拥有的表决权比例。

拥有表决权的股份比例是取得控制权的基础。《公司法》第101条和第103条规定,持股3%以上股东有临时提案权,持股10%以上股东可以召集股东大会,在一股一权的前提下,持股数量较多的股东通过其相应的表决权、临时提案权和召集权,可以对公司形成重大影响乃至控制,临时提案权和召集权发挥效力最终落脚在表决权。《公司法》对控股股东、实际控制人的定义,《收购办法》对拥有控制权的规定,均规定了持股比例、表决权对股东大会决议重大影响等指标。证监会相关法律适用意见也解释,上市公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。〔1〕《证券期货法律适用意见第1号》。因此,持股比例是收购的手段和方式,收购控制上市公司依赖达到一定水平的持股比例。

关于持股达到多少比例,可以成为收购人。笔者根据WIND数据进行了统计分析,截至2017年2月底,沪深两市有52家公司第一大股东持股比例在5%~10%(含5%,不含10%),有6家公司第一大股东持股比例不足5%。〔2〕数据来源:wind资讯。具体数据统计如下表所示。

全部A股持股比例 0~5% 5%~10%10%~15%15%~20%20%~30%30%以上家数 6 52 191 340 525 1697占比 0.19% 1.67% 6.12% 10.59% 26.53%54.37%

续表

由此,实践表明,绝对多数上市公司第一大股东持股比例为30%以上,持股比例在20%~30%之间成为第一大股东的,占比约四分之一。持股比例不足5%,也存在成为收购人的可能。但考虑到上述情形为极端特殊情形,在全部A股上市公司中占比仅0.19%,且一般情况下,持股比例不足5%对控制权影响较小,根据现行规定,无需分阶段履行权益变动的信息披露义务。笔者建议,判断是否构成收购的持股比例起点为5%或10%,而不应局限于30%。某重组案例中,标的资产实际控制人A及其一致行动人重组后持有上市公司的表决权比例将达到12%,与上市公司原控股股东持股比例接近,可能对股东大会决议产生较大影响,可以认定其为收购人。

另外,我国上市公司收购监管体系中还有一个与收购、持股比例相关联的重要概念,即强制要约收购义务。根据现行规定,投资者持股比例达到30%,继续增持则会触发该义务。我国上市公司要约收购包括主动要约收购和强制要约收购义务两种类型。在主动要约的情形下,收购人通过要约的方式或增持,或将上市公司私有化退市,可以发出全面要约或者部分要约,主动要约与增持、协议收购等均为收购上市公司股权的手段和方式。在强制要约的情形下,股东持股达到或超过30%时,继续增持且不符合豁免要约收购条件时,必须公开向全体股东发出要约。强制要约的主要目的在于,在大股东持股达到一定比例时,其对公司控制权和经营决策有较大影响,因此给予中小股东在此情境下用脚投票的机会,选择留下或者高价退出的机会。为了保护中小股东,退出的价格不得低于要约收购提示性公告日前6个月内该股东取得该种股票所支付的最高价格,若低于提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值的,财务顾问需要就股票交易情况进行分析,就要约收购价格的合理性、是否存在股价被操纵等进行说明。〔1〕《上市公司收购管理办法》第35条。因此,强制要约的方式本质上也是收购股权的一种方式,为大股东持股比例较高,可能影响上市公司控制权、日常经营决策及未来发展时,更有利于保护中小股东权益的收购方式。以持股比例多少作为触发要约收购义务的起点,存在讨论的空间。笔者认为,现阶段,投资者持股达到30%触发强制要约收购义务是合适的。主要理由为:一是从前述沪深两市A股上市公司股权结构统计来看,目前约半数上市公司第一大股东持股比例在30%以上,即使持股达到30%的股东尚未掌握控制权,但也会对董事席位和股东大会决议产生了较大影响,在此情形下,要求其采用全面要约收购存在合理性。二是考虑到随着上市公司收购市场的活跃和市场化程度的加深,股权分散的公司越来越多,已经有接近半数上市公司第一大股东持股比例不足30%,因此,有必要将强制要约收购义务设定为双触发条件,即取得控制权或持股比例达到30%。

四、结论

整个上市公司收购监管制度可以分为涉及控制权变更的收购要求和不涉及控制权变更的持股变动信息披露要求。基于前文的分析,本文试着得出如下结论:一是收购监管依据的逻辑主线应当为控制权变动,是否取得控制权以拥有表决权的股份比例为基础,股东持股未达到收购标准时,根据持股比例设定分层次的权益变动信息披露要求。二是构成收购与触发要约收购义务,为联系密切的两个问题。收购以取得控制权为目的,触发要约收购义务为在股权结构极大变动时,给予中小投资者高价退出的机会。构成收购与触发要约收购义务的触发起点可以不同。三是收购的界定以控制权为中心,兼顾拥有表决权的股份比例。股东取得上市公司控制权构成收购,巩固控制权不构成收购。若股东有意于取得控制权,持股比例较高或与第一大股东持股比例接近,即使最终未成为第一大股东,增持行为也构成收购。四是触发强制要约收购义务的起点为股东取得控制权,或者持股比例达到30%。

上市公司收购监管是一项长期的复杂工作,在新兴加转轨的市场环境下,新问题层出不穷。随着上市公司家数的增多,股权集中度高和股权极度分散的上市公司并存,不断为我国上市公司收购监管制度的适用和完善提出新的难题。《收购办法》自2006年大幅度修订已有十余年时间,在市场参与主体和行为方式发生较大变化的背景下,建议在对“收购”概念明确界定的基础上,借鉴境外成熟市场经验,总结以往收购监管实践,考虑我国证券市场特色和股东结构,理顺收购制度的逻辑主线,对现行《收购办法》进行全面修订,完善结构和内容,以进一步规范收购行为,充分保护中小投资者合法权益,引导和促进上市公司收购市场发展,提升资本市场服务实体经济的能力。

*袁钰菲,华东政法大学经济法学博士研究生,上海证券交易所员工。本文仅作为学术研究讨论,仅代表作者本人学术观点,与任何机构无关。