“古代中国的基本经济结构与特点”专题训练

2017-12-13

“古代中国的基本经济结构与特点”专题训练

一、选择题

1.(南京、盐城二模)《吕氏春秋·孟冬》记载:“是月也,工师校功。陈祭器,按度程,毋或作为淫巧以荡上心,必功致为上。物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以穷其情。”这反映了当时 ( )

A.民营手工业注重质量信誉

B.官营作坊主要生产祭器

C.器物制作不得过于奇巧

D.青铜铸造进入繁荣时期

2.(天津河西期末)“尽地力之教”“多粪肥田”“地力常新壮”“时至而作,竭时而止”共同反映了我国古代农业 ( )

A.根据节气安排生产

B.讲究因地制宜

C.注重精耕细作

D.强调自给自足

3.(乌鲁木齐二诊)战国时期齐国的《考工记》记述,工师检验梓人所制的饮器,如平爵向口,爵中还留有余沥,便不合标准,梓人就要受到处罚。这一严格的要求表明( )

A.规范民间手工业生产的统一性

B.手工业生产具有垄断性

C.民营手工业生产的专业化

D.官营手工业生产的标准化

4.(陕西咸阳一模)公元前246年秦国修建郑国渠之后,该灌区面积为4万余顷,粮食亩产达到6石4斗,而当时其他诸侯国粮食单产普遍只有1石5斗左右。这反映出 ( )

A.秦国农业生产技术进步较大

B.其他的诸侯国社会经济大幅度衰退

C.粮食在民间的价格随之降低

D.农业发展为秦国统一奠定了物质基础

5.(湖南十三校联考)早于孔子100多年的鲁国大夫臧文仲,因为在国内“废六关”(毁掉阻碍商品流通的关卡),“妾织蒲”(织蒲席出售,与民争利)被斥为“不仁”的人。孔子的学生子贡从事货殖(商业)也受到不安本分的指责。这从侧面反映出春秋时期 ( )

A.新兴商人日益活跃

B.儒家反对商业活动

C.推行重农抑商政策

D.商人社会地位不高

6.(湖南长郡中学月考)唐代,尚书省之下设有工部,“掌天下百工、屯田、山泽之政令”。工部之下又设有工部司,“掌经营兴造之众务,凡城池之修浚、土木之缮葺、工匠之程式,咸经度之”。由此可见在唐代( )

A.尚书省是三省之中最重要的部门

B.官营手工业在手工业中处于垄断地位

C.手工业行业和种类已经非常繁杂

D.尚书省是官营手工业的最高政务部门

7.(陕西咸阳一模)山西人士孔祥熙认为,全世界最会理财的是犹太人,英国最会理财的是苏格兰人,而山西人就是中国的犹太人和苏格兰人。其依据最可能是 ( )

A.上古三位帝王尧舜禹都曾在山西南部建立都城

B.山西是古代中国重要的农业、冶炼业、盐业基地

C.山西人经营了数百年的票号,执中国金融之牛耳

8.(广东适应性测试)根据北魏的均田制,大部分国有土地授出后要求受田者年老身死时交还国家再分配,但这种“还”和“受”大多在户内进行。这说明均田制客观上( )

A.抑制了土地兼并

B.加剧了皇权的衰落

C.促进了农业经济的发展

D.造成了国有土地的私有化

9.(甘肃一诊)马克垚在《世界文明史》中说:“宋代的汇兑业务比唐代有更大的发展,除了沿袭唐代使用飞钱(宋代称便钱)外,国家还发行一种钞引,可以持钞引到各地换取需要的货币或实物。”这主要反映了宋代 ( )

A.金融业发达 B.手工业兴盛

C.对外贸易繁荣 D.印刷业进步

“输出驱动假设”主张通过产出任务来调动学生学习的热情和欲望,从而取得更好的学习效果。在Krashen的输入假设和Swain的输出假设的基础上,“输出驱动假设”主张用“输出-输入-输出”的教学顺序取代传统的“输入-输出”。“输入促成假设”认为在输出驱动的基础上,提供可理解性的输入材料,可以激发学生已有的知识结构,提高语言运用能力。“选择性学习假设”旨在依据产出任务的需要,从已输入的材料中选出可用部分进一步加工、运用和记忆。

10.(湖北黄冈调研)宋初,内地人民用铜钱向边民购买马匹,但边民将铜钱铸造成兵器侵扰内地。为此,政府禁止以铜钱买马,改用以布帛、茶叶等换马的物物交换方式。这一变化 ( )

A.导致宋代边境贸易严重退化

B.说明政府贸易政策因事制宜

C.缓和了宋与少数民族的关系

D.促进了宋与边疆的贸易往来

11.(银川一中五考)宋代对外贸易中,从东南亚等地进口香料、药材、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等,从日本进口硫黄、水银、沙金及扇子等工艺品,从高丽进口人参、绫布、文具等。这些物品的进口 ( )

A.满足了特定人群的消费需求

B.反映了政府垄断对外贸易的特征

C.推动了国内民间贸易的发展

D.促进了传统自然经济的松动

12.(呼和浩特调研)宋高宗曾说:“市舶之利,颇助国用,宜循用旧法,以招徕远人,埠通货徭。”这主要体现出南宋时 ( )

A.抑商政策有所松动

B.经济重心转向海外

C.发展经济商业立国

D.实施鼓励移民之法

13.(河南六市联考)某学者指出,欧洲中世纪粮食的收获量通常是播种量的三至四倍,而云梦秦简材料则显示中国的收获量至少为播种量的十倍或十几倍。产生这种差异的主要原因在于 ( )

A.中国古代农业单产比欧洲高得多

B.中国传统农业的精耕细作技术领先世界

C.中国古代长期实行重农抑商政策

D.欧洲中世纪的宗教黑暗统治妨碍其发展

14.(江西赣州摸底)江太新在《清代前期押租制的发展》一文中指出,清朝康熙年间有押租(租赁土地时支付的保证金)记载之州县数为2个,雍正年间3个,乾隆年间30个,嘉庆年间62个。能够说明这一现象的应是 ( )

A.佃农对地主的依附关系有所松弛

B.清政府不断减轻农民的赋税负担

C.清初农业生产技术的实质性变革

D.农村人地关系紧张局面得到缓和

15.(石家庄质检)清代蒲松龄在《养蚕经》中提到:“棚中猪多,囷中米多,养猪乃种田之要务”,可见家猪对提供肥料具有重要意义。中国古代家猪的饲养 ( )

A.解决了人们的温饱问题

B.是农耕文明的组成部分

C.推动了自然经济的产生

D.是农商皆本思想的体现

16.(南京、盐城二模)清代雍正二年(1724年),山西巡抚刘于义奏称:“山右(今山西)积习,重利之念,甚于重名。子弟俊秀者多入贸易一途,至中材以下,方使之读书应试。”这表明 ( )

A.传统观念因追求财富而改变

B.学而优则仕的传统被抛弃

C.重农抑商政策已经发生变化

D.商人的政治地位大大提高

17.(济南2月调研)乾隆五年,大臣胡定上奏曰:“近日富商巨贾,挟其重资,多买田地,或数十顷,或数百顷。农夫为之赁耕,每岁所入盈千万石。”上述现象对清代工商业的影响是 ( )

A.造成农民贫困市场狭小

B.促使工商业向乡村渗透

C.扩大了手工业生产规模

D.导致了工商业资金的流失

18.(贵阳期末监测)雍正年间“各省青蓝布匹……染色之后,必用大石脚踹砑光。即有一种之人,名曰包头,置备菱角样式巨石、木滚、家火房屋,招集踹匠居住,垫发柴米银钱,向各店领布发碾。每匹工价银一分一厘三毫,皆系各匠所得。”材料反映了( )

A.官营手工业经济状况

B.民族工业的发展水平

C.近代企业已初具规模

D.集中生产的雇佣劳动

19.(河南六市联考)清朝康熙皇帝在圣谕中说:“江浙百姓全赖湖广米粟。”同时,“松之为郡,售布于秋,日十万焉”,无锡“一岁所交易,不下数十百万”。这反映了 ( )

A.粮食产量的提高

B.纺织规模扩大

C.经济重心南移

D.商品经济发展

20.(江西赣州摸底)据明朝万历《华州志》记载,陕西华州“郡之柳子镇,有千家铁匠,作刀剑剪斧之用,天下士大夫所共索,以为转相赠予者”。这表明华州柳子镇 ( )

A.铁业全行业资本主义萌芽

B.家庭手工业技术高超

C.冶铁开始采用机械化生产

D.铁业呈现出繁荣景象

二、非选择题

21.(天津河西期末)中国古代的对外贸易对中国和世界都产生了重要影响。阅读材料,回答问题。

材料一汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。……两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,广州、明州、泉州是重要海港,政府设“市舶司”“市舶务”专管进出港手续,严禁走私贸易,与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,如北非的勿斯里,有效弥补了财政的不足,刺激了国内商业和生产的发展。

——齐涛《中国古代经济史》

材料二明时,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。“朝贡”往往是强势的中央政权向周边民族和国家宣示自己的国力,带有赏赐和炫耀的意味,经济上受益与否则无关紧要。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

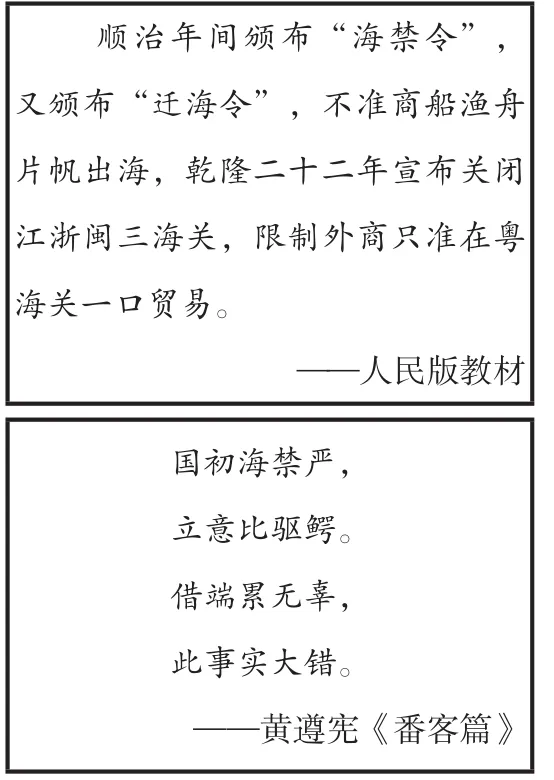

材料三

广州十三行

(1)指出材料一中两宋时期的对外贸易政策;结合史实,简要分析其历史背景。

(2)根据材料二,指出朝贡贸易的目的和性质,结合所学知识分析朝贡贸易长期存在的原因。

(3)根据材料一、三和所学知识,概括清朝对外贸易不同于宋朝的政策和背景。

22.(湖北黄冈质检)阅读材料,完成下列要求。

材料一(魏晋时期)及献帝初平中,董卓乃更铸小钱,由是货轻而物贵,谷一斛至钱数百万。至魏武为相,于是罢之,还用五铢。是时不铸钱既久,货本不多,又更无增益,故谷贱无己。及黄初二年,魏文帝罢五铢钱,使百姓以谷帛为市。至明帝世,钱废谷用既久,人间巧伪渐多,竞湿谷以要利,作薄绢以为市,虽处以严刑而不能禁也。……晋自中原丧乱,元帝过江,用孙氏旧钱,轻重杂行,大者谓之比轮,中者谓之四文。吴兴沈充又铸小钱,谓之沈郎钱。钱既不多,由是稍贵。孝武太元三年,诏曰:“钱,国之重宝,小人贪利,销坏无己,监司当以为意。广州夷人宝贵铜鼓,而州境素不出铜,闻官私贾人皆于此下贪比轮钱斤两差重,以入广州,货与夷人,铸败作鼓。其重为禁制,得者科罪。”安帝元兴中,桓玄辅政,立议欲废钱用谷帛。

——[唐]房玄龄《晋书》卷二六《食货志》

材料二王猛(前秦大将,辅佐苻坚统一北方)整齐风俗,政理称举,学校渐兴。关陇清晏,百姓丰乐,自长安至于诸州,皆夹路树槐柳,二十里一亭,四十里一驿,旅行者取给于途,工商贸贩于道。百姓歌之曰:“长安大街,夹树杨槐。下走朱轮,上有鸾栖。英彦云集,诲我萌黎。”

——[唐]房玄龄《晋书》卷一一三《苻坚载记》

(北魏统一黄河流域后)凡此十里(指都城洛阳城内10个商业区),多诸工商货殖之民。千金比屋,层楼对出,重门启扇,阁道交通,迭相临望。金银锦绣,奴婢缇衣,五味八珍,仆隶毕口。

——[北魏]杨之《洛阳伽蓝记》卷四《法云寺》

材料三晋自过江(实际上就是指东晋南朝),凡货卖奴婢、马、牛、田宅,有文券(凭照税),率钱一万,输估四百入官,卖者三百,买者一百。无文券者,随物所堪,亦百分收四,名为散估。历宋齐梁陈,如此以为常。以此人竞商贩,不为田业,故使均输,欲为惩励。虽以此为辞,其实利在侵削。

——[唐]魏徵《隋书》卷二四《食货志》

(1)据材料指出魏晋时期、北朝(前秦和北魏)时期和东晋南朝时期社会经济的状况,说明出现这种状况的主要原因。

(2)我们应该怎样认识改革、发展与稳定之间的关系?

【参考答案】

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.A 10.B 11.A 12.A 13.B 14.A 15.B 16.A 17.D 18.D 19.D 20.D

21.(1)政策:宋代支持、鼓励海上贸易。

背景:两宋时期北方少数民族政权强大,陆上丝绸之路受到严重影响;两宋时期,中国商品经济繁荣,封建社会繁荣,所以,政府对外是开放的态度;南宋政权需要赔付大量岁币给金与西夏,因此重视对外贸易。(答出2点即可)

(2)目的:弘扬国威。

性质:是一种政治行为。

原因:自给自足的自然经济占主导地位;统治者加强与周边民族和国家政治联系。

(3)政策:清朝实行海禁政策,严格限制对外贸易。

背景:清朝时面临东南沿海人民的抗清斗争和西方殖民势力对沿海的侵扰;明清时期,商品经济高度繁荣,但是封建制度空前强化,封建社会衰落,导致封建政府对外的封闭性加强。

22.(1)魏晋时期:经济破坏,货币流通的作用减少,甚至出现实物交换。战乱频仍,社会动荡。

北朝(前秦和北魏)时期:经济繁荣,商业发达。国家统一,改革时政。

东晋南朝时期:商业发达,商税成为政府财政的主要来源。国家统一,社会发展。

(2)改革是发展的动力,是实现长期稳定的基础;发展是改革的目的,是稳定最可靠的保证;稳定则是改革、发展的前提条件,也是发展的重要要求。

[本文选自西藏人民出版社出版的《2018全国各省市名校高考单元专题训练》(历史),有删改]