跨方言比较视角下汉语量词显赫功能及动因

2017-12-13高亚楠

高亚楠

跨方言比较视角下汉语量词显赫功能及动因

高亚楠

(沈阳航空航天大学国际教育学院,辽宁沈阳,110136)

汉语量词是显赫范畴:语义层面,它是集计数单位、分类、色彩和指称功能于一身的包容体;句法层面,它在特定条件下几乎能够独立充当所有的句法成分。各方言显赫层次为“粤语、吴语、闽语 > 湘语、客家话、官话、赣语 > 徽语、平话、晋语”。量词显赫性是民族语言接触和语言自身发展共同作用的结果,汉民族辩证、整体而模糊的认知心理是其功能显赫的内驱力。

量词多功能性;词类显赫;跨方言比较;文化驱动

一、引言

量词不仅是汉语及其汉藏语系语言的特色词类,在语言类型学中也占有重要的地位。随着语言的发展,现代汉语特别是汉语方言中的量词在计量单位和分类的原型功能基础上扩展出了许多其他功能,展现出语法功能的多样性。量词的功能研究引起了许多学者的注意:赵日新[1],王健、顾劲松[2],周小兵[3],张亚 军[4],陈小明[5]和刘探宙、石定栩[6]分别讨论了量词在徽语、粤语和官话方言中特有的句法语义功能;陈玉洁[7]和王健[8]考察了方言中量词的定指标记和定语标记功能;刘丹青[9,10]和李知恩[11]还特别着眼于跨语言量词功能的比较研究,指出南方量词功能比北方更显赫。虽然先前的研究已取得了一定的成果,但量词的功能研究仍然存在一些薄弱环节:首先,成果多集中在某种方言量词多功能或某种量词功能跨方言分析上,缺少对整个汉语体系量词功能的系统性探究,量词的重叠、色彩修饰等功能仍需进一步挖掘。其次,研究过于注重语言事实的列举和细致描写,缺乏汉语量词跨方言功能层级构拟和跨语言功能强势的合理解释。鉴于此,本文以语言类型学所揭示的人类语言共同性和差异性为背景,结合汉语内部各方言间的量词比较,借助已有研究成果和调查,对汉语量词功能进行全面而系统的跨方言研究,构拟量词在汉语方言中的显赫层次,探寻其功能显赫的动因。

二、跨方言比较下汉语量词的库藏功能

现代汉语体系中蕴含着丰富的量词库藏,特别是在各地方言系统中量词功能更加活跃。本节我们在全面搜集和广泛调查的基础上①,对汉语量词功能进行穷尽式分析,并力图构拟出量词在汉语各方言中的显赫层次。

(一) 量词的语义功能

汉语量词不是单一的语义范畴,而是集计数单位、分类、色彩和指称多个语义功能于一身的包容体。计数单位功能是汉语量词最基本的功能,也就是通过附加量词的句法手段将名词所指事物个体化,确定了名词的计数单位。Chierchia[12]、陈鸿瑶[13]指出汉语中的光杆名词性质如同物质名词,只有加上量词后才能获得个体性。汉语量词还具有名词分类功能。由于量词是最晚产生的词类之一,绝大部分的量词都保留了来源词的部分语义特征,这使其具有分类依据。如“捆”本为“用绳缠束”义,因此量词“捆”具有[+捆扎]的分类特征,即成捆的事物聚合为“捆”类名词。由于不同方言量词的指称功能不同,先贤很少涉及其色彩功能,因此本节着重讨论量词的指称和色彩功能。

1. 量词的指称功能

汉语量词和指称密切相关,这种关联首先表现在不定指功能上,如例(1)和例(2),受话人无法将所指对象与其他同类房子和糖葫芦区分开来,“只”和“串”是不定指标记。例(3)和例(4)中,普通话量词也具有近距离复指标记功能,即用“(数词+)量词”来指代话语中已出现的参与者。

(1) 只把屋抵得几个钱啊?(湘语,刘丽华[14])

(2) 两人走到卖糖葫芦的摊头前,掏钱买了串糖葫芦。(普通话,苏州新闻网)

(3) 桌子不够,再去借张。(官话,张亚军[4])

(4) 吃芋头,他刚好在承包田里种了很多芋头,便向邮局寄了两包芋头,一包给小平同志,一包给我。(普通话,何广顺《东方风来满眼春》)

汉语各大方言中量词的指称功能还表现在定指标记功能上,如例(5)和(6)(黄伯荣)[15]。跨方言的调查显示量词定指用法广泛分布在粤语、吴语、闽语、湘语、赣语、徽语、客家话、平话和官话方言中。甚至在苏州话中,几乎所有的物量词都有定指功能,一般的临时量词、动量词也都有此种用法(石汝杰、刘丹青[16])。

(5) 张桌等石牢介。(这张桌子很结实。)

(6) 转东山倷阿去嗄?(这次东山你去不去?)

虽然普通话的类指成分主要以光杆名词的形式出现,但在吴语、粤语、湘语和江淮官话中还可以用“量+名”形式表示,即汉语量词具有类指标记功能,如例(7)湖南新塘话和例(8)江苏涟水话。依据刘丹青[9]、许秋莲[17]的研究,广州话、苏州话和衡东话中的表类指的“量+名”还用在话题位置上,量词充当话题标记,如例(9)和例(10)。

(7) 只狗皮蛇冒哩吗咯毒。(狗皮蛇没有什么毒。)

(8) 个女人,就瞎花钱。(女人就是爱乱花钱。)

(9) 啲女人都中意买衫。(这女人都中意买衣服。)

(10) 个电脑我也勿大懂。(这电脑我也不太懂。)

此外,量词的指称功能还能得到跨语言的验证。量词定指现象在东亚和东南亚的诸多语言中普遍存在,如毛南语、苗语、缅语、越南语(步连增)[18]。白语和壮语的量词还能够充当类指标记。

(12) con chó chay truớ c.只狗跑前边。(越南语,傅成劼[19])

(14) ko1fai4、ko1hi:u4、ko1em1、ɕug3taw2fei2. 棵树木、棵竹子、棵芭芒都可燃火。(壮语,韦苗[21])

2. 量词的色彩修饰功能

汉语量词在充当计量单位的同时还展现出一定的色彩修饰功能,主要包括感情色彩、形象色彩和格调色彩三类。感情色彩方面以贬值功能最为突出,如例(15),通城话用“只”计量不喜欢的人,表达了一种轻蔑和鄙视的感情色彩。再如(16),“撮”通常计量“一撮土”“一撮米皮”等用手指抓取的细小而少量的无生命事物,此处说话者用表物的量词表人,用表少量的量词来称量大量的人群,一种“不屑”“蔑视”的贬值情感油然而出。当然,部分量词还具有一定的褒扬功能,如量词“番”给人一种“力求完美”“精心有序”的褒扬特征;“叠”则展现出一种“整齐”“有序”的褒扬色彩。

(15) 只老女个还不结婚 / 只老师恶心死 (万献初[22])

(16) 流氓张沆弄了个和平党,还有一撮虾兵蟹将,搞什么民主党、中国民主党,丑态万千。(荣孟源《蒋家王朝》)

(17) 深入地研究了一番 / 一叠整整齐齐的衣服(邵敬敏[23])

汉语量词还表现出丰富的形象色彩,凸显了所计量事物的某一特征。例(18),“个”是单纯计量,“弯”则临摹出月亮的外形特点,“轮”描绘出月亮往复更替的特征。例(19),“化妆棉100抽”中的“抽”突出了化妆棉用手抽取的动态使用特征。

(18) 一个月亮/一弯明月/一轮明月

(19) 拉美拉超薄型抽取式纯棉化妆棉100抽。(百度搜索)

从格调色彩上看,“位”用于正式场合,表达一种敬意,“抔”和“樽”具有拟古文雅气息,给人典雅而庄重之感。粤语“支”用于非正式场合,含有一种随便的色彩,“旧”“条”包含粗俗的格调,有一种俚俗气息。

(20) 一位学者、一抔黄土、一樽美酒

(21) 呢支友(这个家伙),一旧饭(比喻愚笨),条友仔(这小子)

(二) 量词的句法功能

普通话中的量词通常要和数词或指示代词组配,共同充当句子的定语、状语和补语成分。在汉语方言中,量词具有较大的自由度,能够单独充当句子成分,主要表现在以下几个方面。

1. “量+名”单用

普通话中不带数词和指示代词的量名结构只能在数词为“一”的情况下出现在宾语位置,如“来了个学生”。汉语许多方言中量名结构常常单独充当主语、宾语和定语等成分,如例(22)~(24)。施其生[24]指出:“广州方言的‘量+名’组合具有名词性成分的一般用法,几乎任何句法地位的名词前面都可以直接受量词修饰。”依据周纯梅[25]的研究,湖南新化话“量+名”结构还可以插入形容词,如例(25)。“量+名”单用也并非是先前通常所指出的那样为南方方言的专属,江淮官话的海安话、胶辽官话的烟台话、北方官话的潍坊话、西南官话的雅安话等都存在该用法。

(22) 间屋太阳照弗着。(吴语,阮咏梅[26])

(23) 伊把只锅跌烂哩。(赣语,万献出[22])

(24) 我俺是只屋里个人。(湘语,刘丽华[14])

(25) 件乖太衣衫哪个咯?(湘语,周纯梅[25])

2. 单独充当论元

在量词句法功能更加强大的汉语方言中,该类词能够挣脱所计量事物的束缚赤膊上阵,独自承担句子的主语或宾语,如例(26)和(27)。吴语义乌话、江苏海安话的量词甚至可单独回答问题,如例(28)表“一天”的数量义,例(29)则表“这双”的定指义。

(26) 个都瞧不起的人,你理他做朗哇。(官话,胡光斌[27])

(27) 夜界看电影,狭我讲声。(湘语,黄伯荣[15])

(28) 甲:去了几天的?乙:天。(官话,张亚军[4])

(29) 甲:买双鞋?乙:哪双?甲:双。(吴语,陈兴伟[28])

3. 作中心语被修饰

在普通话中,只有集合量词和容量词才能受部分形容词修饰,构成“数+形+量+名”结构。在闽、粤、客家方言和平话中,形容词却可单独修饰包括个体量词在内的所有量词,构成“形+量”结构。如例(30)~(32)量词直接受“大”“嫩”“细”修饰充当中心语,其中例(31)显示“形+量”还可受副词修饰,例(32)表明形容词也可以重叠。壮侗语量词充当中心语受修饰,句法功能更加显豁,如例(33)侗语量词受动词修饰,例(34)傣语量词受词组修饰。

(30) 只条裤野大条/只顶帽野嫩顶(闽语,陈泽 平[29])

(31) 忒细张/好大只(客家话,张桃[30])

(32) 呢种番茄细细个/合租咗一间细细间嘅木屋(粤语,陈小明[5])

4. 充当关系化标记

量词的关系化标记功能主要表现在其用于定语和名词性成分之间,表示定中关系,相当于结构助词“的”,如例(35)。大多数方言区量词定语标记功能发展得并不充分,仅限“个”“只”等几个通用量词,而在徽语的绩溪话和粤语的开平话中几乎整个量词词类都可以作结构助词,如例(36)。充当定语标记的量词还可后附于名词、代词、形容词及动词后构成“个”字、“兮”字等结构,表示转指,如例(37)。此外,宁化客家话的量词还可用于状语和动词之间,充当状语标记,如例(38),普通话使用“地”的地方,宁化话可用量词“个”表示。湘语中的量词“只”还能用于动词和补语之间,如例(39)的量词“只”充当补语标记。

(35) 做庄稼个蛮坐累做个酒自/我只脚痛死哩(《现代汉语方言大词典》)

(36) 我件帽/我本书呢/担来写对联张红纸(石毓智[32])

(37) 把我个搭渠个的分开来放/我兮/铁兮(徽语,赵日新[1])

(38) 佢客客气气个对了我/长声了调个吼掉一工去(客家话,张桃[30])

(39) 耍只痛快/哭只不停/弄只明白/看只透(湘语,姜国平[33])

(三) 量词的重叠功能

1. 重叠的小称功能

从表量上来看,普通话量词的重叠通常表大量,如“掌声阵阵”“繁星点点”。而在一些汉语方言中量词重叠还有小称的用法,例(40)湘语邵阳话的“确确”、新化话的“滴滴”为一点儿之义。再如例(41)晋语太原话(侯精一、温瑞政)[34]和吴语上海话(黄伯荣)[15]量词重叠后分别表示“小”“细”“少”“短”。为什么量词重叠会有小称功能呢?我们认为本可用一个量词形式承担的语义却分派给两个,造成了重叠式语义力量的弱化和信息值的减少。换句话说,第二个羡余形式并不负载某种具体语义,而是使其意义变得更加虚化,实现了削减主观程度的表达效果。事实上,量词重叠表小称功能还能够得到跨词类、跨语言的验证。汉语名词重叠(稷山话:“盆盆”为“小盆”之义)、动词重叠(普通话:“看看”为“看一下”之义)还有其他语言的重叠(Papago语:pik摸,pikpik轻轻地摸)都存在该用法(王芳[35])。

(40) 今日个菜少放个嘎确确盐唧。/滴滴唧哒拿来你去哩。(湘语,蒋协众[36])

(41) 本本书(体积小)/绺绺线(截面细)/一沰沰(容量少) /一歇歇(时间短)

2. 重叠的逐指功能

普通话量词重叠后还具有逐指功能,即指称某类事物中每一个个体,相当于“每一”的意思,如例(42)~(44)。在中原官话、胶辽官话、江淮官话和吴语中还有量词的三叠式和四叠式,使其逐指义得到进一步增强。在吴语温岭话中表逐指功能的量词重叠形式为“量+加+量”或“量+打+量”(阮咏梅)[26]。横县平话还可用“量儿量儿”和“量亚量亚”准重叠式表逐指(闭思明)[36]。

(42) 张张行人的面,也都是和善朴实。/ 件件工作有人负责,职责分明。

(43) 你一来趟趟趟都带东西。(江淮官话,黄伯 荣[15])

(44) 口口口/ 垄垄垄/ 次次次次/亩亩亩亩 (中原官话,殷相印[38])

此外,在湘语的益阳、涟源、娄底和邵阳话中还可用“量+X+量”(如“A什A”“A卯A”“A是A”和“A次A”)的部分重叠形式表示量的完整性或强调计量的单位(蒋协众)[36];晋语和顺话用独特的“圪+量量”表量多;湘语浏阳话采用“量量+唧”表量小等。

(四) 跨方言比较下汉语量词的显赫层次

1. 汉语是量词显赫的语言

刘丹青[10]倡设了语言库藏类型学,指出语言中凸显而强势的显赫范畴是库藏类型学的核心要义,并给出鉴定显赫范畴的五个标准:第一,在语言中容易获得凸显和直接体现;第二,其所用形式手段具有很强的扩展力;第三,显赫范畴要占据核心语义和原型地位;第四,语法化程度高或句法功能强大;第五,心理层面易被激活、可及性高。他还进一步提出并简明论述了汉语是量词显赫的语言的观点。

我们赞同刘的主张,并在此基础上站在跨汉藏语系语言及汉语十大方言系统比较的广阔视角,结合显赫范畴的五大指标进一步补充和完善这一理论观点。

首先,汉语量词特别是个体量词十分丰富且使用具强制性,使其在语言中容易获得凸显和直接体现。郭先珍《现代汉语量词用法词典》收录的量词多达600余个,即使计量物省略量词也会因量的凸显而保留在句子中,如“一斤大米六元钱”可说成“一斤六元”。而藏语、仓落语和格曼语等量词不发达语言的个体量词数量少,名词可以不用个体量词而直接受数词的修饰(蒋颖)[31]。其次,汉语量词特别是方言量词具有很强的扩张能力,目前已部分侵占了指示代词、名词、形容词和结构助词的领地,表达定指、复指、逐指、充当论元成分、色彩修饰、重叠称大或表小、定语标记、转指标记等功能。再次,计量单位和分类是汉语量词的原型功能,所有量词都具有这两种核心语义,定指等是在此基础上扩展出来的非原型功能,并且这些非原型功能只存在于部分方言中或部分量词中。然后,量词语法化程度高,一方面表现在具有表泛指的通用量词上,如普通话“个”和湘语“只”,几乎所有的名词都能与之组配,另一方面表现在能够脱离数词或指示代词甚至是所计量词语而单独使用。汉语量词及其重叠式能够独立充当几乎所有的句法成分,甚至独立成句,而处于萌芽期发展中的景颇语量词数量少、称量范围窄,不存在泛化程度高的个体量词(戴庆厦、徐悉艰)[39],欠发达的哈萨克语量词也要与数词结合后才能做句子成分,无法单独使用(张定京)[40]。最后,任何对象都有量的特征,使用的强制性使量词高频出现,而且绝大部分量词仍保留着来源词的特征并同其并存于语言中,这些汉语量词都具有可及性高、易激活的特点。总之,汉语量词全面符合显赫范畴的五大指标,是显赫词类范畴。从跨语言的共性看,由于量词在大多数语言中并不是语法库藏手段,只是在壮侗、苗瑶和汉语等少数汉藏语系语言中作为显赫范畴而活跃存在,因此,我们说汉语量词是一种稀见的显赫范畴。

2. 汉语量词的显赫层次

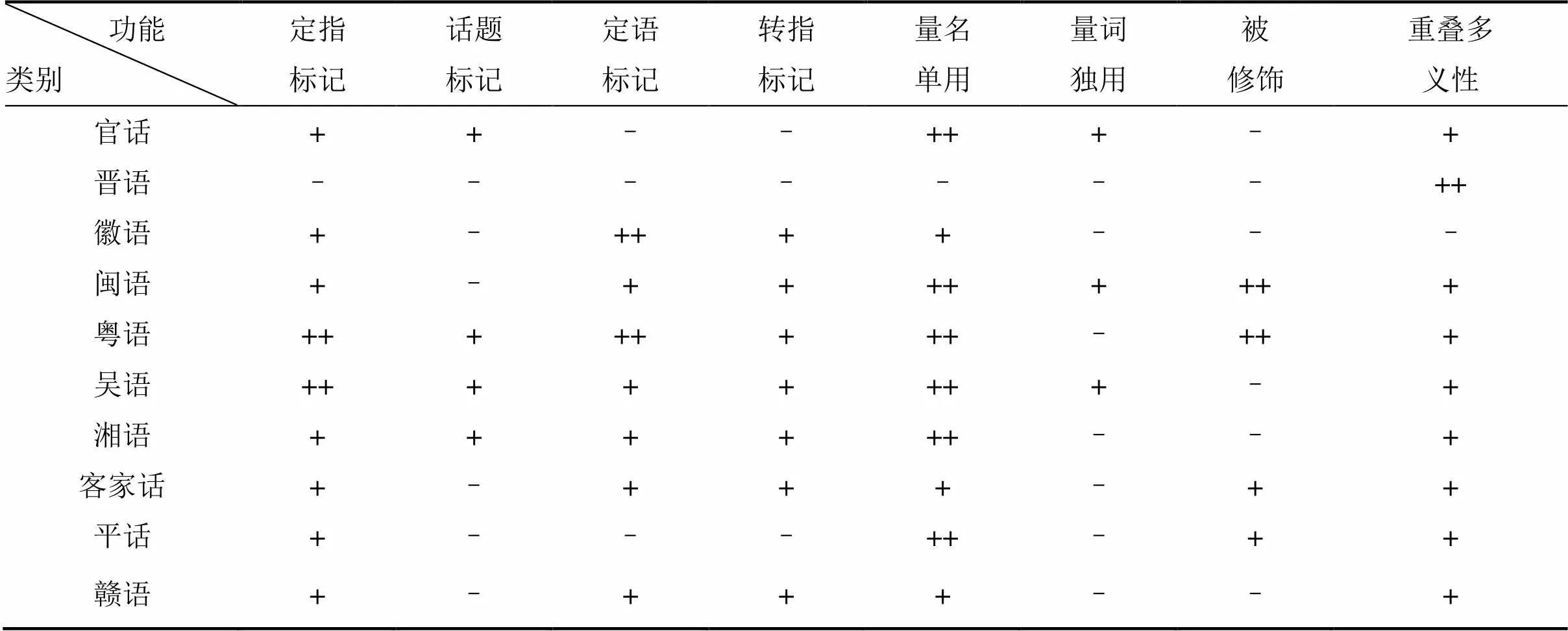

量词作为现代汉语的显赫词类,在汉语各方言中的显赫程度是有差异的。为此,我们通过汉语语法学学术实名群(汇集一千余名语言学专业研究生及教师)的网上调查和假期返乡学生的实地调研,对汉语十大方言区的量词使用情况进行统计,所调查的方言点多达82个。“-”表示不存在该功能,“+”表示具有该功能,“++”表示该功能分布范围广、形式多样(见表1)。

从表1可见,除普通量词的所有功能外,晋语、平话和徽语具备重叠多义性等一种及以上功能,我们将这几种方言称为较强量词显赫的语言。官话方言(主要指江淮和西南官话)、湘语、客家话和赣语具有定指、量名独用等五种及以上功能,我们将其称为强量词的语言。量词在闽语、粤语和吴语中具备七种级以上的功能,特别是粤语在定指标记、定语标记、量名独用和被修饰方面功能都十分显赫、强大,我们将这些称为超强显赫词类。总之,现代汉语量词的显赫等级链可以概述为“粤语、吴语、闽语 > 湘语、客家话、官话、赣语 > 徽语、平话、晋语”。

表1 汉语各方言中量词显赫程度表

三、汉语量词功能显赫的动因

(一) 语言自身发展动因

语言中的各范畴都不是静止不变的,而是一个动态的、不断发展的系统。量词由动词或名词语法化而来,在使用中语义进一步虚化,发展为只表语法意义的标记成分。陈玉洁[41]尝试构拟了量词进一步语法化链条:量词→指称标记→定语标记;张谊生[42]还考察了量词到补语标记的语法化历程。此外,量词强制性特质无疑加速了其语法化的进程,Bybee[43]的跨语言研究显示,语法范畴的强制性程度跟其语法化程度密切关联,强制性越高,语法范畴的语法化程度就越高。

汉语各方言的量词发展是不平衡的,语法化程度的差别导致其功能显赫的差异。由于粤方言大多集中在城市,通行地域广,人口众多,加之南粤商品经济历来十分发达,特别是珠江三角洲经济的迅猛发展和港澳的经营网络连接,使得粤语区经济文化交流频繁,粤方言十分活跃。而量又是以经济交往为主的社会生活中必不可少的表达范畴,因此粤语量词多变异、语法化程度高。而徽语和平话多分布于经济相对落后的村镇和县郊,方言内部差异大、生活节奏慢、社会相对封闭,使得这两地的方言趋于稳定、量词语法化程度慢。

(二) 语言接触动因

依据Trudill[48]的研究,简化是语言接触过程中一个重要机制,即语法功能相当的成分、形式简短的成分更容易保留。如斐济印地语以标准印地语、Bhojpuri和Awadi为主要来源,在表达“this”这个语义时,斐济印地语选择了Bhojpuri“i”,而非标准印地语“jah”、 Awadi“iu”。依我们看,“量+名”独用、量词单用结构之所以存在于粤语等汉语方言中,很可能是古百越语在同汉语的接触竞争中获胜。

(三) 汉民族思维:功能显赫内驱力

既然汉语是汉民族文化的载体和标志,量词又是汉语及汉藏语系语言的特色词类,那么,我们就可以从汉民族思维方式层面来解释汉语量词特性。我们认为汉民族通过自身体验从整体上模糊地、辩证地认知对象的思维方式是促使汉语量词功能显赫的内动力。

中国传统思维具有意向性和模糊性,即将自身内心看做一切认识的起点,依靠直觉的联想、类比去模糊地观察事物,注重内心精神感悟和主观体验,而非严格的逻辑形式和精确地推理论证。汉民族这一思维方式造就了汉语语法意合特点:讲求以意统形、义尽为界,不受语法形式的制约,言简意赅。具体到词类层面,就是词语使用的多功能和词类改变的无意识。而中国传统文化“天人合一、知行合一、身心合一”思想使中国人倾向于用联系的、整体的观点看待事物,这一特点使汉族人对汉语的解读不限于其言语形式本身,同时借助上下文的语境和交际情景,有效避免了一词多用所导致的歧义。鉴于此,凝结着汉文化特性的量词在使用中表现出句法语义的多功能:在指量明确的语境下省略数词形成量名结构;在指称明确的语境下用量词代替名词短语充当论元成分;量词个体化指称、类别特征和语义联系项基因在特定语境促动下衍生出不定指、类指话题和关系化标记功能;汉民族互相对立、互相依存和转化的辩证思维又使得不定指和定指功能、重叠称大和称小功能共存于量词系统中。此外,汉族人依靠自身来认知事物的特性还使汉语量词表达出一定的主观色彩和主观量。

注释:

① 本文所用的方言资料,多数引自有关的研究文献,少数由笔者调查、咨询所得,其中文献全部来自已公开发表的论文、专著和《汉语方言大词典》《现代汉语方言大词典》两部方言词典。

[1] 赵日新. 绩溪方言的结构助词语言研究[J]. 语言研究, 2001, 43(2): 30−36.

[2] 王健, 顾劲松. 涟水(南禄)话量词的特殊用法[J]. 中国语文, 2006, 312(3): 237−241.

[3] 周小兵. 广州话量词的定指功能[J]. 方言, 1997(1): 45−47.

[4] 张亚军. 江苏海安话的量词独用变调现象[J]. 中国语文, 2008, 322(1): 61−64.

[5] 陈小明. 粤方言量词研究[M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 2010.

[6] 刘探宙, 石定栩. 烟台话中不带指示词或数词的量词结构[J].中国语文, 2012, 346(1): 38−49.

[7] 陈玉洁. 量名结构与量词的定语标记功能[J]. 中国语文, 2007, 321(6): 516−529.

[8] 王健. 类型学视野下的汉语方言“量名”结构研究[J]. 语言科学, 2013, 12(4): 383−393.

[9] 刘丹青. 所谓“量词”的类型学分析[R]. 北京: 北京语言大学对外汉语教学研究中心讲座, 2002.

[10] 刘丹青. 汉语的若干显赫范畴: 语言库藏类型学视角[J]. 世界汉语教学, 2012, 26(3): 291−305.

[11] 李知恩. 量词的跨语言研究[D]. 北京: 北京大学博士论文, 2011.

[12] Chierchia G. Plurality of mass nouns and the notion of “semantic parameter”[C]// Susan Rothstein. Events and Grammar. Dordrecht: Kluwer, 1998: 53−103.

[13] 陈鸿瑶. 副词“也”主观性的认知解释[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2012, 256(2): 95−98.

[14] 刘丽华. 娄底方言研究[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2001.

[15] 黄伯荣. 汉语方言语法类编[M]. 青岛: 青岛出版社, 1996.

[16] 石汝杰, 刘丹青. 苏州方言量词的定指用法及其变调[J]. 语言研究, 1985, 8(1): 160−166.

[17] 许秋莲. 衡东新塘方言量名结构研究[D]. 长沙: 湖南师范大学硕士论文, 2007.

[18] 步连增. 语言类型学视野下的汉语量词研究[D]. 济南: 山东大学博士论文, 2011.

[19] 傅成劼. 汉语和越南语名量词用法比较[J]. 民族语文, 1985(5): 40−47.

[20] 王峰. 白语名量词及其体词结构[J]. 民族语文, 2002(4): 39−45.

[21] 韦苗. 壮语“量名”结构中含数词“一”初探[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 1985(4): 76−80.

[22] 万献初. 湖北通城方言的量词“只”[J]. 方言, 2003, (2):189.

[23] 邵敬敏. 动量词的语义分析及其与动词的选择关系[J]. 中国语文, 1996, (2): 53−70.

[24] 施其生. 广州方言的“量+名”组合[J]. 方言, 1996(2): 113−118.

[25] 周纯梅. 湖南新化方言量词的代、助用法[J]. 文教资料, 2006(1): 186−187.

[26] 阮咏梅. 温岭方言中的量词[J]. 宁波大学学报, 2013, 26(4): 18−21.

[27] 胡光斌. 遵义方言量词独立充当句法成分[J]. 西华大学学报, 2010: 29(3): 59−70.

[28] 陈兴伟. 义乌方言量词前指示词的数词的省略[J]. 中国语文, 1992(3): 203−209.

[29] 陈泽平. 福州方言研究[M]. 福州: 福建人民出版社, 1998.

[30] 张桃. 宁化客家方言语法研究[D]. 厦门: 厦门大学博士论文, 2004.

[31] 蒋颖. 汉藏语义语言名量词比较研究[M]. 北京: 民族出版社, 2009.

[32] 石毓智. 量词、指示代词和结构助词的关系[J]. 方言, 2002(2): 117−216.

[33] 姜国平. 湘语通用量词“隻”研究[D]. 长沙: 湖南师范大学硕士论文, 2005.

[34] 侯精一, 温瑞政. 山西方言调查研究报告[M]. 太原: 山西高校联合出版社, 1993.

[35] 王芳. 重叠多功能模式的类型学研究[D]. 天津: 南开大学博士论文, 2012.

[36] 蒋协众. 湘方言重叠研究[D]. 长沙: 湖南师范大学博士论文, 2014.

[37] 闭思明. 横县平话量词记略[J]. 广西教育学院学报, 1998(7): 140−143.

[38] 殷相印. 微山方言语法研究[D]. 南京: 南京师范大学博士论文, 2006.

[39] 戴庆厦, 徐悉艰. 景颇语语法[M]. 北京: 中央民族学院出版社, 1992.

[40] 张定京. 现代哈萨克语实用语法[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2004.

[41] 陈玉洁. 汉语指示词的类型学研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社出版, 2010.

[42] 张谊生. 从量词到助词——量词“个”语法化过程的个案分析[J]. 当代语言学, 2003, 5(3): 193−205.

[43] Bybee J. Semantic aspects of morphological typology[C]// John Bybee, John Haiman. Essays on language function and language type. Amsterdam: John benjamins publishing company, 1997.

[44] 潘悟云. 吴语形成的历史背景方言[J]. 方言, 2009(3): 193−203.

[45] 王福堂. 原始闽语中的清弱化声母和相关的“第九调”[J]. 中国语文, 2004, 299(2): 135−144.

[46] 陈国强. 百越民族史[M]. 北京: 中国社会科学出版社出版, 1988.

[47] 游汝杰. 论台语量词在汉语南方方言中的底层遗存[J]. 民族语文, 1982(2): 33−45.

[48] Trudgill P. Dialects in contact[M]. Oxford: Blackwell publishing, 1996.

[编辑: 苏慧]

The mighty function and motivation of Chinese classifier in the perspective of cross-dialect comparison

GAO Yanan

(School of International Education, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110036, China)

Chinese classifier is a mighty category. At the semantic level, it is a unit with such functions as measuring, classifying, coloring, and referring. At the level of syntax, it can almost serve as all syntactic components independent in certain conditions, even independent sentences. At the mighty level, dialect classifier chains are "Yue dialects, Wu dialect, Min dialect > Xiang dialect, Hakka dialect, Northern dialect, Gan dialect > Hui dialect, Pinghua dialect, Jin Dialect." The mighty function of Chinese classifiers results from the combined action of exposure of national language and development of the language itself, with the cultural dialectical characteristics of Chinese nation, overall and vague cognition as its internal drive.

multi function of Chinese classifier; mighty word classes; cross dialects comparison; culture driven

H17

A

1672-3104(2017)05−0196−07

2017−03−23;

2017−06−01

国家社科年度项目“基于心智语库理论的汉语待嵌构式研究”(16BYY139);辽宁省社会科学规划基金青年项目“‘一带一路’战略下来辽留学生复合创新型人才培养体系研究”(L16CYY011);辽宁省教育厅基于PM理论的来辽留学生跨文化人才培养模式的实证研究(L201636);沈阳航空航天大学博士启动项目“汉语国际教学中的动态量词研究”(15YB30)

高亚楠(1987−),女,满族,辽宁葫芦岛人,文学博士,沈阳航空航天大学国际教育学院讲师,主要研究方向:语言类型学,句法语 义学