农民工迁移行为预期研究

2017-12-13雍昕

雍昕

农民工迁移行为预期研究

雍昕

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

利用农民工大型专项数据调查发现,农民工迁移预期类型并非是简单的“入户”或“返乡”二选一,近半数的农民工迁移预期属于“悬浮型”或“双向型”。人均耕地面积、城市属性、打工地务工时长对农民工迁移行为预期具有重要影响。这提示地方政府若能准确把握农民工迁移行为预期及其规模,将有助于政府选择恰适的城镇化发展路径。

迁移行为预期;融入型;回流型;双向型;悬浮型

农民工人口流动经历了从流动限制逐渐放开,到落户限制逐渐放开的过程。在流动限制放开初期,由于户籍制度等因素的制约,农民工几乎没有选择落户城市的可能,因此关于农民工流动过程研究主要集中于农民工迁出动机及其影响因素研究。随着流动规模持续扩大、公共服务平等化的倡导,农民工在迁入地的社会融入情况得到学界重视,他们在迁入地的打工与生活状况被密切关注。近些年,随着中小城市城市化进程加快、东部沿海地区企业转型升级策略的实施,农民工回流渐成规模。同时,城镇户籍制度改革,多地纷纷出台鼓励入户的政策,因此,相较于曾经几乎是被选择的状态,农民工在留城或返乡的迁移预期行为选择上多了些自主性。以上现象叠加,使得农民工的迁移模式变得更为复杂,这种复杂性主要表现在过程因素多样性和现实复杂性上。过程因素多样性是指农民工去留选择受到多个行为过程的影响,即迁出、融入和回流行为过程的影响。农民工的生活策略和是否融入城市主流生活将影响其回乡意愿[1]。现实复杂性即是多地积分入户政策面临遇冷的尴尬,农民工未像各界预测的一样积极落户城市。鉴于上述农民工迁移行为的主客观背景,本文将对农民工返乡和留城态度的自主选择性进行分析。

一、文献回顾

农民工迁移行为预期及其规模与城市产业升级战略、中小城镇化战略息息相关,并且这种选择也反映出农民工城市融合的现状。学界关于农民工群体迁移模式大致存在三类观点。持第一类观点的学者强调农民工在迁入地融入的情况,并直接或含蓄地将在打工地入户看作是融入城市的重要指标。这也是目前学界和舆论大多持有的观点和立场。这种观点和立场源于西方移民研究中的“熔炉论”[2]。所谓熔炉,意指来自不同地区的移民都融入到当地文化生活之中。这是一种单向度的融入,是指迁出地的生活与文化融入迁入地的生活与文化。这一过程在我国大多用“市民化”指代。有学者提出在城市化发展阶段中,市民化才是最终的落脚点[3−4]。此类农民工融入路径与我国城镇化战略相结合,有学者认为这实际上是农民工户籍化城镇化的路径[5]。第二类观点类似于“循环迁移”理论[6],农民工外出打工是一个往返于城乡之间的过程。有学者发现农民工流动到城市,除在经济上整合得较好之外,在生活、文化上处于隔离的状态。他们在城市大多居住在城中村或远离公共资源的工业园区宿舍,与城市居民几无交集,这一现象被形容为“经济接纳、社会拒纳”。西方区隔融合理论[7]认为当代移民的融合情况不同于传统融合路径,底层移民可能很大程度地融合于城市贫困文化而无法体面地在城市生存。第二类路径下的农民工虽然最终不能在城市扎根,但可能以常住的形态生活在城市,客观上推动了城市化、现代化的发展。有研究发现,2011年是中国城镇化一个标志性年份,中国历史上城镇人口第一次超过了乡村人口。但在2000—2010年的十年间,城镇居住人口提高到49.95%,同期城镇户籍人口则增长到29.14%,这表明有超过40%的城镇居住人口持有的是农业户籍。因此,有学者提出必须使农民工与城市户籍居民均等共享保障与公共服务[8],以居住地与就业地设计社会保障制度与公共服务政策,以常住化推进农民工的城镇化。第三类观点则是回流论。农民工未必一定要入户城市,返乡能够重回熟人社会,心理上有安全感,容易得到邻里亲友的互助,这样的生活显然比边缘化的城市生活要好得多,年老之后的他们返回老家是比较人性的生活。加之出身农民的农民工具有“落叶归根”的乡土情结[9],家庭成员和自身都预期将来会回到那一方厚土,重拾农耕生活直到终老。持该观点的学者主要强调农民、农村、农业的发展不可忽视且要注意保护,农民工之所以能够源源不断地外出甚至长距离迁移打工,是因为老家的耕地和宅基地对这一群体外出务工发挥着重要的支撑性作用[10]。这类观点反对过激的城市化道路,反对鼓励农民工进行不可逆的城市化,提倡通过农村就地就近城镇化战略,实现农业人口就地就近市民化。

究竟是留在城市好还是返乡好?在城乡经济发展差距和现代性文化的背景下,这可能并不是一个问题。当下城市社会学研究经典命题之一即农民工如何实现城市融入。大部分学者的研究预设和期望也都是希望农民工能够在其为之付出汗水与青春的城市中扎根,将暂时性迁移、循环性迁移转变为永久性迁移[11]。并且,很多学者都为打破城乡之间的藩篱建言献策,例如城乡户籍制度松绑、教育权利的放开、社会保险流转以及具体城市职业(如出租车司机)的放开,等等。农民工如能良好地适应城市生活与工作,将有助于这一群体做出扎根城市的选择,降低返乡的概率。总体上,农民工适应性研究主要集中在以下三类因素、四个方面:三个因素即经济因素、制度因素、社会网络因素,四个方面主要是经济、文化、行为与身份认 同[12−13]。农民工留城意愿比较强烈的预设与期望也得到了一些实证研究的支持[14−15]。

上述融入视角的研究所隐含的推论是,我国流动人口的非永久性迁移是户籍制度所造成的不正常现象,一旦户籍制度被取消,这种非永久性人口迁移将被永久性迁移所取代。有学者认为上述的预测和期望是基于城市、精英的立场,甚至是城市中心主义和城市文化本位主义的立场。持不同观点的学者认为没有必要预设扎根城市是农民工唯一正确且最优的选择,返乡对于农民工而言可能更加合适,并且对于城市而言也是一样。“中国式小农经济”从结构上为农民工迁移城市提供了基础,也为回流农村提供了条件[10]。至于新生代农民工是否还能回到农村,有学者认为随着农二代、农三代年龄的增长,他们中大部分人面临的城市生活压力会越来越大,当面临城市贫民窟与返乡生活二选一时,他们的答案可能与刚外出务工时的想法完全不同了。加上当前农业机械化越来越普及,生产越来越成为技术性和管理性的劳动投入,务农生活完全可以解决温饱问题[16]。这一观点也得到不少实证研究支持,相比留在城市,农民工更愿意回到农村老家[17−18]。

二、概念的操作化和研究假设

(一)迁移预期的类型化

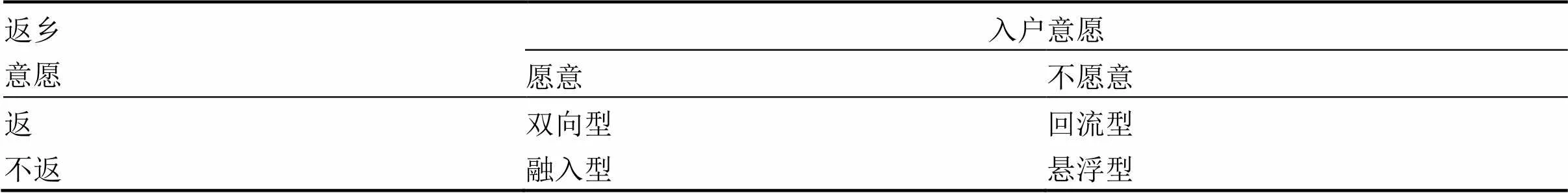

学者对农民工迁移行为预期判断存在争议的原因之一是相关概念的使用和操作化比较宽泛。针对农民工扎根城市的行为研究,就存在“留城”“留居”“常住”“居住”“定居”等系列概念,相应的操作化也有差异①。但是既有的操作化存在一些偏颇,因为无论从循环迁移的角度还是常住化城镇人口的角度,返乡意愿或入户意愿都只是迁移行为研究问题的一半。当前迁移的制度背景和农民工迁移实践说明,返乡和扎根城市并不是非此即彼的选择,还存在两者并存和两者俱斥的情况。有学者认为在当前中国户籍制度背景下,获得城市户口才具有制度上的合法性[23]。因此在借鉴相关研究的基础上,本文弥补了大部分研究操作化的不足,采取“去留”两方面问题交互而形成的迁移类型来探索农民工迁移行为的影响因素和模式。“去”即代表离开城市返回老家,我们询问了农民工在四个时间尺度中(1年、3年、5年和最终)的返乡意愿,意愿高代表他们回流的可能性大。同时询问了农民工“想不想把户口迁入现在工作的城市”,想迁入则代表他们选择扎根城市的可能性大。两种情况交互形成表1迁移预期的四种类型。

表1 迁移预期理想类型

(二)研究假设

根据对上述相关研究的回顾,本文基于迁移模式不同的三类观点及其蕴含的时空因素提出以下假设,以验证农民工迁移行为预期的类型和影响因素。

农民工在迁入地打工生活是否顺利将影响他们回乡或定居城市的意愿。简言之,农民工群体的经济收入是其能够在迁入地实现安居乐业最基本的因素,经济收入高的农民工选择扎根城市的可能性比较大。因此,提出本文的第一组假设:农民工的经济收入影响农民工迁移模式的选择:

H1: 经济收入高的农民工更倾向选择融入型。

贺雪峰在总结“中国式小农经济”经验时指出,中国农村地域广大,“中国式小农经济”模式不能一概而论。例如,他发现人均耕地面积对农民工迁移模式的影响特别大。人均耕地低于1亩的地区,人地关系高度紧张,农业劳动力过密化十分严重,仅靠农业,农村必高度贫困,因而这些地方的农民倾向向城市流动;人均耕地面积高于3亩的地区,人地关系不紧张,可以通过“农业+副业”来获得不错的收入,在这样的地区至今仍然有占比很高的完整农户家庭,甚至年轻人也不愿外出务工,或外出务工稍感艰苦即返乡务农;人均耕地面积在1~3亩之间的农村地区最容易产生自发土地流转所形成的中农,这个地区的农民有很强的在城乡之间往返的弹性,是特别值得认真研究的地区[10]。据此,提出本文的第二组假设:人均耕地面积会影响农民工迁移模式的选择,具体分假设如下:

H2.1 人均耕地面积低于1亩的农民工更倾向融入型。

H2.2 人均耕地面积在1~3亩间的农民工更倾向双向型或悬浮型。

H2.3 人均耕地面积高于3亩的农民工更倾向回流型。

时空因素是农民工迁移研究中非常重要的两个影响因素。首先,农民工迁移模式建立在一定的周期性上,例如过年前后,有数以亿计的农民工往返城乡之间。但学者们更关注的是中长期的城乡迁移行为。其次,农民工迁移模式受到外出生活与打工时间的影响。有研究发现外来人口在城市居住的时间越长,便越会持续地居住在城市中[24]。最后,农民工迁移模式体现在代际上。不少研究指出代际在迁移行为中发挥重要的影响。新生代农民工在外出打工的目的、务农经历、乡土认同相较他们的父辈而言都有很大的差异,如新生代农民工外出打工的目的更多地是看看外面的世界、学技术等发展型动机,而非以外出赚钱为首要目的。大部分新生代农民工,尤其是农二代、农三代他们可能生于城市、长于城市,对农业活动缺乏浓厚的感情和兴趣,对农村的习惯和传统不认可甚至是持批评态度[9],因而新生代农民工倾向于融入城市,扎根城市。当然,也有可能由于城市打工经历、城乡歧视相对剥夺感等原因,尽管新生代农民工不愿意返回老家,但是他们同样不愿意扎根城市,有学者形容他们在城市中“漂移”[25]。因此,新生代农民工更不可能是回流型。本文的第三组假设是:

H3.1: 农民工迁移模式有代际差异,农一代更可能选择回流型。

H3.2: 农民工城市务工时间越长,农民工越可能选择融入型。

空间作为一个影响迁移的具体因素和研究视角,从“量”(如距离)和“质”(如城市属性)上都见于学者的研究之中。在农民工城乡迁移初期,在全国范围内,户籍制度都对农民工发生制约作用,因此空间因素较多被从“量”的角度考察。迁入地距离老家的远近常常被视为迁移成本的高低。近年,随着城市户籍制度改革内容和进程差异明显,以及内陆城市与社会经济发展水平差距的缩小,城市空间“质”的因素日益得到重视。在沿海工业发达地区工作的农民工不倾向选择城市作为定居场所,其城市定居意愿更弱[26]。大中城市房价可能数倍于中小城市,从而抑制了农民工的转户意愿[5]。当然,也有研究发现农民工在城市户籍迁移意愿上表现出大城市偏好,在深圳、珠海、广州打工的农民工比其他城市有更强烈的迁移户口的意愿[19]。因此,本文提出第四组假设:城市空间属性会影响农民工的迁移模式的选择,具体分假设如下:

H4.1: 城市级别越高,农民工越可能选择回流型。

H4.2: 城市级别越低,农民工越可能选择融入型。

三、数据、变量处理与描述

(一)数据

本文数据来自于南京大学2014年农民工大型专项问卷调查。调查地点为山东泰安、肥城,陕西咸阳、兴平,江苏常州、武进,浙江金华、义乌,湖南岳阳、汨罗,贵州遵义、凯里和广东广州等7省13市(区)。该调查抽样方案不同于以往的配额抽样,采取了被访者驱动抽样(Respondent-Driven Sampling,简称RDS),以应对外来工总体的抽样框难以确定的问题。调查共获得农民工②有效样本2017个,有比较好的代表性③。

(二)变量处理与描述

1. 因变量

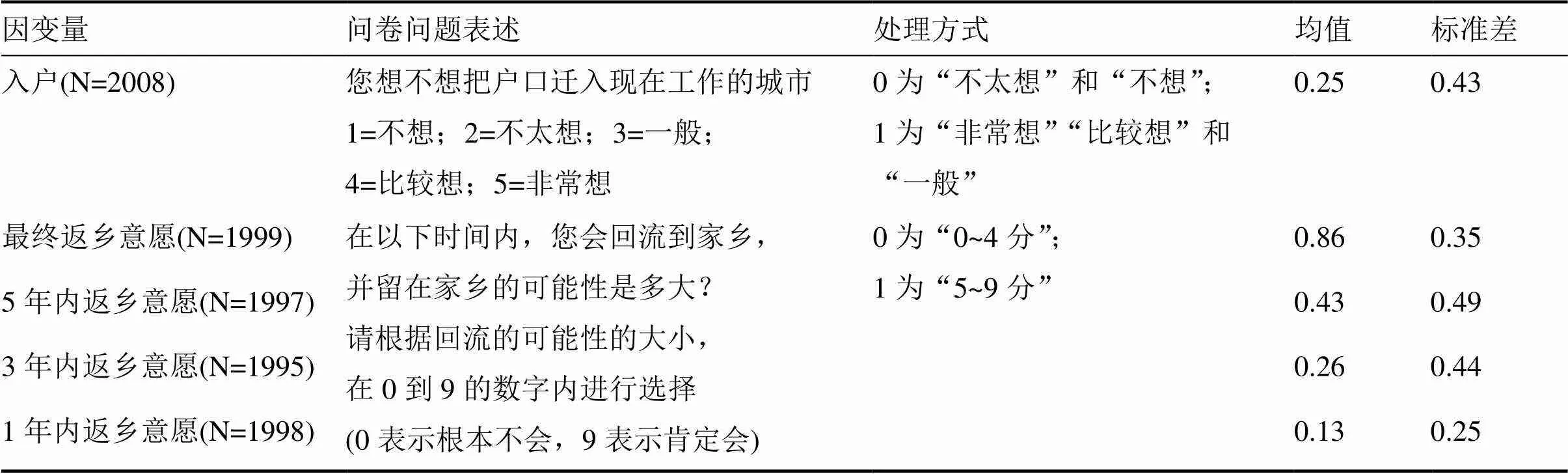

问卷询问了农民工在迁入地入户的意愿,用来测度农民工是否愿意扎根城市发展。同时,询问了农民工四个不同时间段的返乡意愿,用来测度农民工回流意愿。问卷具体表述和测量见表2。

表2 因变量情况一览表(1)

表2说明,农民工短期内返乡意愿并不高,一到三年内具有返乡意愿的人数分别只有1/10多和1/4强。但是中长期返乡意愿陡然上升,五年内有返乡意愿的人数超过40%,最终具有返乡意愿的人更是接近90%。这说明农民工在不同时间内的返乡意愿存在明显差异。因此,以往仅仅询问农民工未来返乡意愿可能难以辨别农民工回答问题时其心理预期所处的 标准。

进一步,通过将上述问题交互分类④,得到了本文的因变量迁移预期理想类型。具体情况见表3:

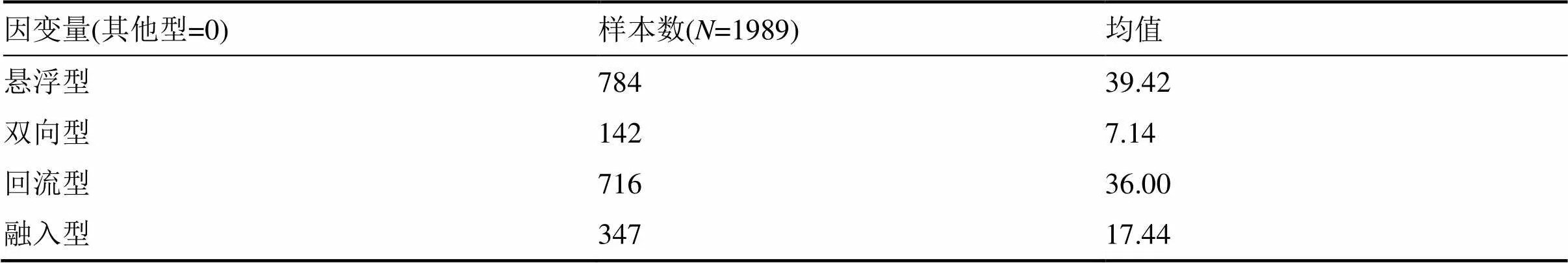

表3 因变量情况一览表(2)

表3说明,有近40%的农民工的迁移预期属于悬浮型,即表明五年内他们无意在城市扎根,也无意返乡,处在迷茫或观望的状态之中。近10%的农民工属于双向型,即表明五年内他们既愿意返乡,也愿意选择扎根城市。超过1/3的农民工属于回流型,说明这一群体不愿意在城市扎根,五年内有意返乡生活。最后有近20%的农民工属于融入型,说明至少在五年内他们明确要扎根城市,无意回到老家,相较其他类型而言可能更为适应和憧憬都市生活。

2. 自变量与控制变量

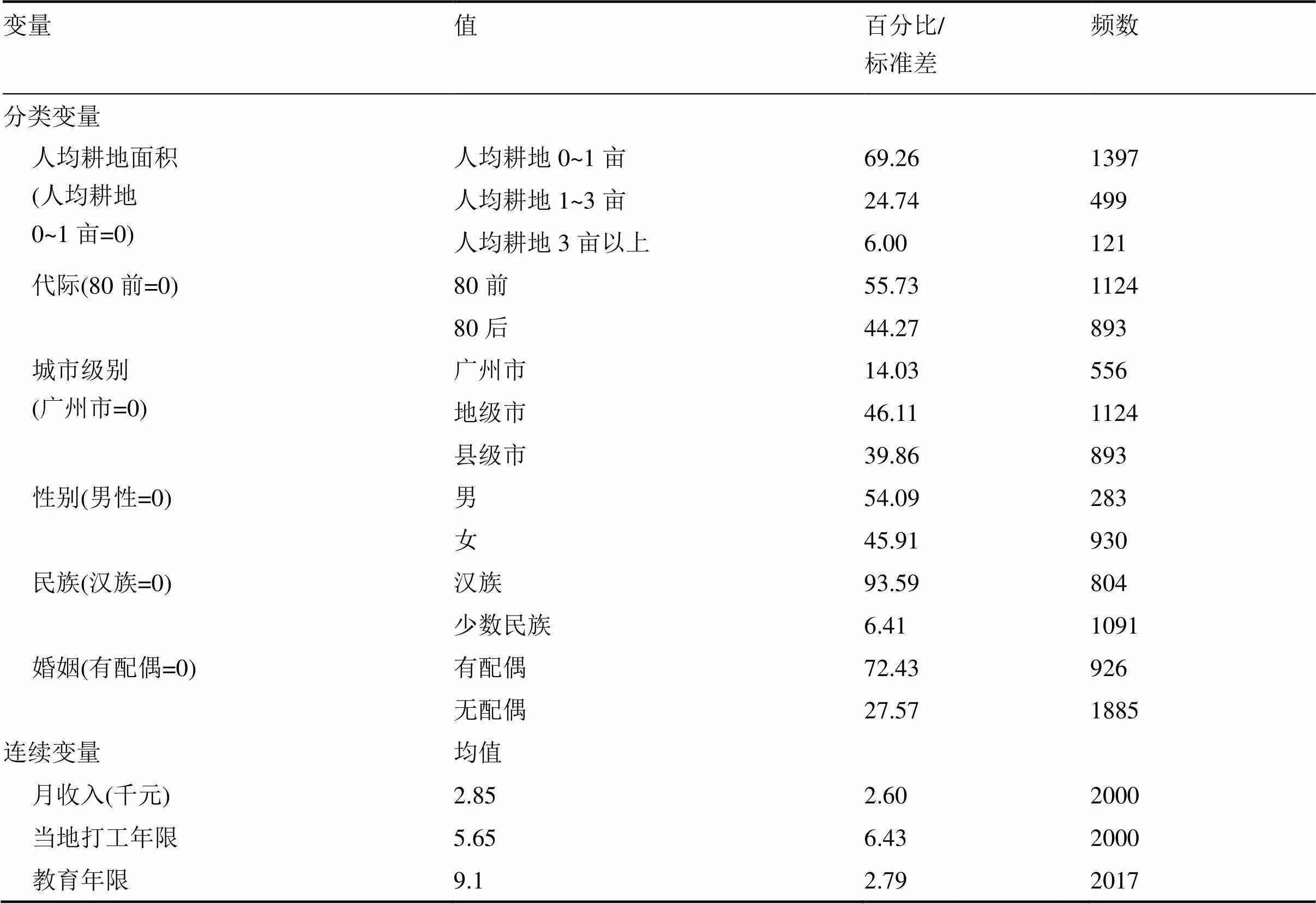

自变量主要包括月收入、老家人均耕地面积、代际、城市级别等,控制变量包括人口学特征和人力资本变量,具体情况见表4。

表4显示,新生代农民工(80后)占44%左右,男性占五成多,有近3/4的农民工有配偶。农民工平均月收入为2 850元,平均打工年限5.6年,平均教育程度为初中学历。各项数据与2014年全国农民工监测调查报告十分接近⑤。近七成的农民工家庭人均耕地面积不足1亩,属于人均耕地面积紧张的情况。仅有不到一成的农民工家庭人均耕地关系不紧张,剩下近1/4的农民工家庭人均耕地面积介于两者之间。

表4 自变量与控制变量描述

四、数据分析

(一)迁移预期类型分析

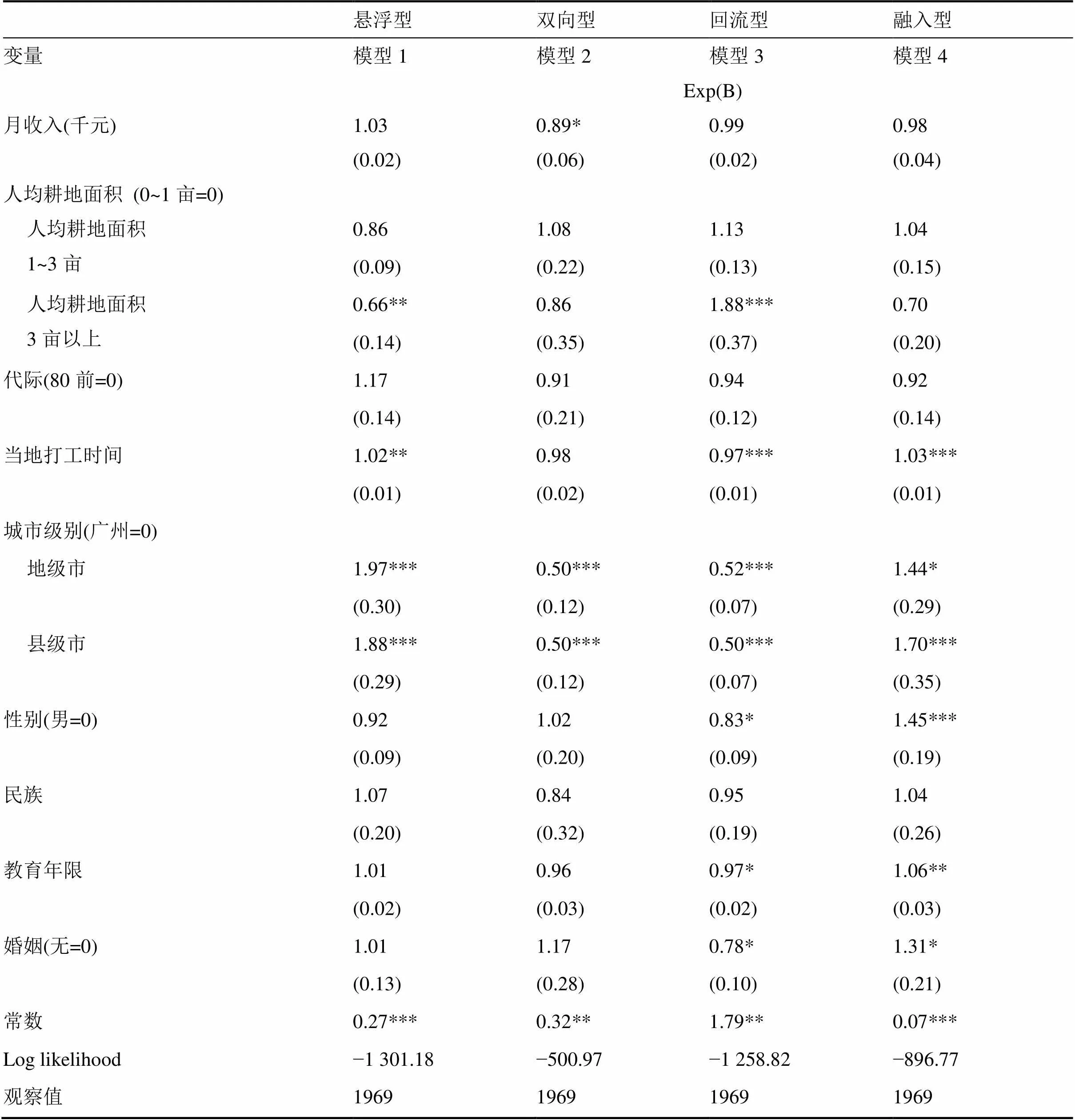

依据农民工迁移预期选择偏好类型,我们建立逻辑斯蒂回归模型,对影响农民工迁移预期的因素进行分析。模型因变量为二分变量,以模型1为例,“1”表示悬浮型迁移类别,“0”表示其他非悬浮型迁移类别。表5是模型结果。

表5 迁移预期类型影响因素模型

注:*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

在其他条件相同的情况下,模型1结果显示,在城市务工时间每增加一年,农民工偏好悬浮型的概率提高2%;在地、县级城市务工的农民工偏好悬浮型的概率分别是在广州市务工的1.97倍和1.88倍;家庭人均耕地面积3亩以上的农民工倾向悬浮型的概率仅为人均耕地面积1亩以下的农民工的66%。模型2结果显示,在地、县级城市务工的农民工偏好双向型的概率仅为在广州市务工农民工的一半;农民工月收入越高越不倾向双向型。从预期行为的确定性角度而言,悬浮型和双向型模式下农民工迁移行为预期有相似性,即某种程度上的不确定性。两者的区别是农民工心理预期有差异,悬浮型偏好的农民工暗含的是“没有选择的焦虑”,他们面临的问题是哪里可以去?而双向型偏好的农民工更像是存在“选择性困难”,乡村与城市都是备择选项,问题是未来的选择是什么?

回流型和融入型偏好下的农民工迁移行为预期则相对比较明确,一个是明确返乡,另一个是明确落户城市发展。在其他条件相同的情况下,模型3结果显示,家庭人均耕地面积3亩以上的农民工偏好回流型的概率是人均耕地面积1亩以下的农民工的1.88倍;在城市务工时间、教育年限每增加一年,偏好回流型的概率都将下降3%;在地、县级城市务工的农民工偏好回流型的概率仅为在广州市务工农民工的一半;女性农民工偏好回流型的概率为男性的83%;已婚农民工偏好回流型为未婚的78%。模型4结果显示,在城市务工时间、教育年限每增加1年,农民工偏好融入型的概率将分别提高3%和6%;在地、县级城市务工的农民工偏好融入型的概率分别是在广州市务工农民工的1.44倍和1.7倍;女性农民工偏好回流型的概率是男性的1.45倍;已婚农民工偏好融入型的概率是未婚的1.31倍。

(二)迁移模式影响因素分析

我们发现与以往农民工迁出行为研究的结果有差异的是,收入对农民工迁移预期选择的影响不显著。这可能说明,农民工外出打工首要遵循的是经济理性,而涉及定居或返乡的再迁移行为则可能不再以经济利益为主要考量,因此个体打工收入便显得不那么重 要⑥。假设1没有被证实。

人均耕地面积因素对回迁模式为悬浮型和回流型的农民工有影响,而这一变量在融入型或双向型选择的农民工中没有显著性差异。相较人均耕地面积较为紧张的家庭,家庭人均耕地面积在3亩以上的农民工更不可能选择悬浮型,而是倾向选择回流型,这个比较容易理解。正如学者研究所指出的,在耕地富余的条件下,农民工认为打工环境不景气,还能回到老家务农并操持些副业,解决温饱是完全没有问题的。虽然人均耕地面积多少对融入型的农民工影响不显著,但系数说明耕地面积富余的农民工更不倾向选择在城市入户发展。此外,贺雪峰谈及的家庭人均耕地面积1~3亩的影响因素没有被数据证实,对农民工回迁模式的选择没有显著性影响。综上,假设2.1没有被证实,2.2没有被证实,假设2.3被证实。

代际变量虽然不显著,但从系数上看,新一代农民工在迁移选择上更加迷茫,既不想扎根城市发展,又不愿意回到老家,表现出“回不去,留不下”的特征。未来5年内新生代农民工留城落户继续发展的倾向性比其父辈要更低。这可能说明虽然新生代农民工相较其父辈更容易接受和适应城市环境的变化,但他们感受到的相对剥夺感、无力感可能也更强烈,且耐苦性不如其父辈。这导致了他们更低的城市落户发展意愿。另一方面,农民工在打工地务工时间越长,越倾向在打工城市落户发展,而越不倾向返乡发展。综上,假设3.1没有被证实,假设3.2被证实。

在不同级别城市打工的农民工回迁模式偏好也不一样。在级别较低城市的农民工更倾向悬浮型和融入型,更不可能选择双向型和回流型。这说明在中小城市中务工的农民工对于未来的归宿相对更加迷茫;也说明中小城市的融入成本较低,使得农民工融入并落户当地发展有了可能而表现出决策犹疑。此外,根据目前已经出台的积分入户政策,低级别城市积分入户指标门槛相对较低,使得农民工融入并落户当地发展有了可能;同时,社保、纳税、房产权、荣誉奖励指标权重占比过重的政策导向,使得农民工对达成这些指标具有无力感,比如房价仍然远超出农民工负担或者当前务工只是过渡性质,对于未来他们尚有其他想法。综上,假设4.1、4.2得到证实。

五、结论与思考

(一)研究角度和操作化

根据中国的制度环境,农民工迁移行为中的返乡和留城并不是谱系两端非此即彼的选择,而可能是并存的。既有的实证研究也发现了这种特点,比如对农民工在城市中“回不去,留不下”困境的揭示。这说明农民工迁移行为,尤其是迁移行为预期变得比以往更为复杂。多样化的城镇化理论也是基于这一现实。有学者根据这些变化进行了有益的尝试,如从行为和制度上解读农民工的迁移预期[23]。本文则主要基于迁移方向内涵的变化对农民工的迁移预期进行解读,为当下农民工迁移方向提供了一个更为细致的分析框架。但是农民工迁移意愿随着时间变化较大,因而对于不同时间段的迁移意愿与入户意愿可能得出不同的结论。总之,对农民工迁移预期的研究还需要进一步挖掘概念的内涵和更精确的操作化。如能有效捕捉这种迁移行为预期,进一步掌握农民工迁移方向、规模等,理解农民工迁移行为的实质,地方政府就可能更高效、恰当地选择城镇化路径,平稳推进市民化进程。

(二)迁移行为预期与政策倡导

对已公布积分入户指标的几十个城市按照北上广深津、地级市和县级市归类统计后发现,不同级别城市在指标倾向上有不同特点⑦:北上广深津等有四个指标的平均权重在三类城市最高,分别是“年龄”“工作年限”“教育程度”和“职业技术等级”;地级市有六个指标的平均权重在三类城市最高,包括“社保”“纳税”“房产”等;县级市只有“社会服务”的平均权重在三类城市最高。同时,除本次调查外,2006—2010年间我们还进行了四次农民工大型专项调查⑧,数据分析发现2006年至2014年间,农民工教育程度在高中及以下的占比为74.2%~87.85%;养老保险覆盖率为19.7%~44%、工伤保险覆盖率为30.41%~52.6%、医疗保险覆盖率为30.3%~50%;产权房拥有率为1.6%~13.11%;职业技术证书拥有率为18.45%~25.2%,以上数据与历年农民工监测报告数据差异不大。因此,结合我们前述对农民工各项指标实际情况的分析,在农民工教育水平普遍不高、职业技能不足的情况下,农民工预期留在北上广等大城市的难度非常大;农民工各类保险覆盖率也很低,这主要是因为企业为降低经营成本而没有依法为劳动者购买相应社保。这就凸显出,地、县级城市的准入门槛虽然较低,但企业依法雇工、执法环境同时也比大城市差。由于合同、社保缺失,农民工在入户积分上存在重大缺陷,因而备感无力,迁移预期不明朗。虽然不同城市依据的积分入户指标有所区别,但监督企业依法雇工、建立良好的执法环境无疑能普遍增加农民工积分,一定程度上有助于使农民工迁移预期明朗化。如果城市在入户政策制定、倡导过程中重视农民工表现不良的指标,那么农民工在迁移预期中势必感到困难而犹疑。

(三)迁移行为预期与城市化路径

当下,国家宏观经济进入新常态,过去城市化高速发展的条件与前提都发生了变化,典型表现即是外出劳动人口增长速度递减和劳动力成本递增。无论是户籍化城镇化路径、常住化城镇化路径,还是就地就近城镇化路径,都是以一定的农民工城市融合现状及其迁移行为预测行为规模为基础的。我国地域广大,城市与城市之间、乡村与乡村之间有很大的差异性,比如南方和北方城市、内陆和沿海城市之间的差异就很大,大城市与中小城市之间的差异也很大。应该说上述三类路径都能找到可适用的地区。关键是城镇化政策如果与农民工迁移行为预期契合就能事半功倍,人、事、物以及政策资源就能相互协调发展。从劳动人口迁移预期的角度而言,如果农民工认为返乡发展机会更好,那么就地城镇化路径可能是比较好的选择;如果农民工偏好中小城市,希望能在城市发展,那么引导他们在城市落户发展或常住是比较好的选择。农民工当前回迁预期以回流型为主,可能有超过1/3的农民工返乡发展,那么就地就近城镇化路径相较其他路径就有了人口、劳动力及消费力的优势。当然,还有近四成的农民工(尤其是在中小城市务工的农民工)的迁移预期仍然模糊。哪些因素使得农民工能够形成较为明晰的迁移预期,哪些因素又催生了他们迷茫的状态,是需要进一步辨明的。一方面,大规模人口迁移预期的不确定性增大了政策制定与执行的成本和风险;另一方面,他们也是应该被重点关注和研究的群体,进一步解析和引导他们的迁移预期能够使得我国城镇化过程稳步推行。

注释:

① 操作化大致类型有:“将来打算”“居住时长”“是否愿意在打工城市居住”“放弃承包土地”“回流意愿打分”“是否获得城市户口”“是否愿意定居城市”,等等[19−22]。

② 调研对象被限定跨地域(县、市、区)流动,且是非正规大专学历及以下的农村户籍外来务工者。

③ 本次调查的抽样过程和样本代表性评估,可参见《被访者驱动抽样在农民工调查中的应用:实践与评估》一文[27]。

④ 本文选取的是农民工未来5年时的回乡意愿,有如下主要原因:(1)学界主要关注农民工中长期的回流行为;(2)随着未来预期时间的不同,农民工回流意愿程度差异比较大,说明农民工回流意愿受打工生活体验的影响会发生变化,中短期的回答更可能符合农民工当下的态度;(3)入户意愿同样可能随着时间的变化,入户意愿同样可能是农民工中长期的想法。综上,本文选取农民工未来5年的回流意愿与入户意愿进行交互。

⑤ 例如监测报告显示农民工月均收入为2864元,58.9%的农民工学历为初中,详情参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/ 201504/t20150429_797821.html(截至2017年9月访问有效)。

⑥ 我们同时检验了受访者家庭年总收入对四类模式的影响,发现该变量对融入型有显著影响,说明融入型决策可能与家庭总收入相关而与个人收入相关性不大。

⑦ 纳入统计分析的为已公布积分入户指标的30个城市,其中地级市23个,县级市2个。若有不同版本,统计时采用各个城市最新版本。指标总分是根据该城市各项指标最高分加总而来,分项指标得分均为该指标的最高得分,分项指标占比为其在指标总分的所占比重。限于篇幅,统计表格未予呈现。

⑧ 2006—2009年专项调研介绍及数据可在中山大学社会科学调查中心官网免费浏览和下载,2010年专项调研及变量描述可参见刘林平等著的《劳动权益的地区差异——基于对珠三角和长三角地区外来工的问卷调查》一文[28]。

[1] 李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J]. 中国社会科学, 2003(1): 125−136.

[2] P, Robert. Human migration and the marginal man[J]. American Journal of Sociology, 1928, 33(6): 881−893.

[3] 文军. 农民市民化: 从农民到市民的角色转型[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2004(3): 55−61.

[4] 王桂新, 沈建法, 刘建波. 中国城市农民工市民化研究——以上海为例[J]. 人口与发展, 2008(1): 3−23.

[5] 张翼. 农民工“进城落户”意愿与中国近期城镇化道路的选择[J]. 中国人口科学, 2011(2): 14−26.

[6] Goldstein Alice, Goldstein Sidney. Migration in China: Methodological and policy challenges[J]. Social Science History, 1992(1): 85−104.

[7] Portes Alejandro, Zhou Min. The new second generation: Segmented assimilation and its variants[J]. Annals of the American Academy of Political & Social Science, 1993 (1): 74−96.

[8] 蔡昉. 中国发展的挑战与路径: 大国经济的刘易斯转折[J]. 广东商学院学报, 2010 (1): 4−12.

[9] 王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]. 社会学研究, 2001(3): 63−76.

[10] 贺雪峰. 关于“中国式小农经济”的几点认识[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2013(6): 1−6.

[11] 李楠. 农村外出劳动力留城与返乡意愿影响因素分析[J]. 中国人口科学, 2010(6): 102−108.

[12] 张文宏, 雷开春. 城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J]. 社会学研究, 2008(5): 117−141.

[13] 杨菊华. 从隔离、选择融入到融合: 流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究, 2009(1): 17−29.

[14] 侯红娅, 杨晶, 李子奈. 中国农村劳动力迁移意愿实证分析[J]. 经济问题, 2004(7): 52−54.

[15] 刘传江. 新生代农民工的特点、挑战与市民化[J]. 人口研究, 2010(2): 34−39.

[16] 贺雪峰.新一代农民工能否回到农村去[J]. 经济导刊, 2015(4): 64−67.

[17] 吴兴陆, 亓名杰. 农民工迁移决策的社会文化影响因素探析[J]. 中国农村经济, 2005(1): 26−32.

[18] 朱宇, 余立, 林李月, 等.两代流动人口在城镇定居意愿的代际延续和变化——基于福建省的调查[J]. 人文地理, 2012(3): 1−6.

[19] 熊波, 石人炳. 农民工永久性迁移意愿影响因素分析——以理性选择理论为视角[J]. 人口与发展, 2009(2): 20−26.

[20] 叶鹏飞. 农民工的城市定居意愿研究——基于七省(区)调查数据的实证分析[J]. 社会, 2011(2): 153−169.

[21] Piotrowski Martin, Tong Yuying. Straddling two geographic regions: The impact of place of origin and destination on return migration intentions in China[J]. Population Space & Place, 2013(3): 329−349.

[22] 王玉君. 农民工城市定居意愿研究——基于十二个城市问卷调查的实证分析[J]. 人口研究, 2013(4): 19−32.

[23] 蔡禾, 王进. “农民工”永久迁移意愿研究[J]. 社会学研究, 2007(6): 86−113.

[24] 任远. “逐步沉淀”与“居留决定居留”——上海市外来人口居留模式分析[J]. 中国人口科学, 2006(3): 67−72.

[25] 于建嵘. 利益博弈与抗争性政治——当代中国社会冲突的政治社会学理解[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2009 (1): 16−21.

[26] 章铮. 进城定居还是回乡发展?——民工迁移决策的生命周期分析[J]. 中国农村经济, 2006(7): 21−29.

[27] 刘林平, 范长煜, 王娅. 被访者驱动抽样在农民工调查中的应用: 实践与评估[J]. 社会学研究, 2015(2): 149−173.

[28] 刘林平, 雍昕, 舒玢玢. 劳动权益的地区差异——基于对珠三角和长三角地区外来工的问卷调查[J]. 中国社会科学, 2011(2): 107−123.

[编辑: 谭晓萍]

Study on the migrant workers’ migration behavior expectation

YONG Xin

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

Based on the large scale survey data of migrant workers,the present study finds that migration behavior expectation of migrant workers is not a simple alternative between “Stay” or “Return”. Half of the migrant workers belong to the “Suspension” or “Two-Way” model. The per capita arable land area, the city qualities and the length of working hours in city have an important influence on migrant workers’ migration behavior expectation. This suggests that if local governments can accurately grasp the expectation and scale of migrant workers’ migration behavior, it will help them choose the path of urbanization development.

migration behavior expectation; integration model; back flow model; two-way model; suspension model

C919

A

1672-3104(2017)05−0144−08

2017−04−28;

2017−08−07

2015年国家社科基金重大项目“新型城镇化背景下的城乡关系研究”(15ZDA044);2014年教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“有序推进农业转移人口市民化的理论与政策研究”(14JZD015);2016年湖南省社科基金重点项目“湖南省新型城镇化过程中城乡人口融合机制研究”(16ZDB27)

雍昕(1985−),男,湖南长沙人,社会学博士,哲学博士后,中南大学公共管理学院讲师,主要研究方向:劳工问题