中药穴位贴敷治疗原发性痛经寒凝血瘀型疗效观察

2017-12-12黄亦曼

黄亦曼

(江苏省海门市中医院妇产科,江苏 海门 226100)

中药穴位贴敷治疗原发性痛经寒凝血瘀型疗效观察

黄亦曼

(江苏省海门市中医院妇产科,江苏 海门 226100)

目的:观察中药穴位贴敷治疗原发性痛经寒凝血瘀型的临床疗效。方法:60例随机分为对照组与观察组各30例,对照组口服布洛芬缓释胶囊治疗,观察组采用中药穴位贴敷治疗。结果:总有效率观察组高于对照组(P<0.05)。治疗后两组临床症状评分、VAS评分都低于治疗前,且观察组评分低于对照组(P<0.05)。治疗后两组血浆黏度、红细胞压积、全血高切、全血中切与全血低切指标均低于治疗前(P<0.05),且观察组治疗后各指标低于对照组(P<0.05)。结论:中药穴位敷贴治疗原发性痛经寒凝血瘀型疗效显著,远期疗效更优,且安全有效。

原发性痛经;寒凝血瘀型;中药穴位贴敷

痛经指的是妇女在经期或者月经前后小腹出现的周期性疼痛、痛引腰骶,严重者甚至会晕厥,也被称为“经行腹痛”[1]。痛经分为原发性痛经与继发性痛经两种,原发性痛经属于生殖器官无器质性病变的痛经,比例超过90%[2],中医将原发性痛经分为多种证型,其中最为常见的是寒凝血瘀型[3]。我科采用中药穴位贴敷治疗原发性痛经寒凝血瘀型疗效较好,报道如下。

1 临床资料

共60例,均为2015年12月至2017年6月我科收治的寒凝血瘀型原发性痛经患者,按随机数字表法分为对照组与观察组各30例。对照组年龄22~25岁,平均(23.2±0.6)岁;病程5~7年,平均(6.3±0.5)年;VAS评分(6.4±1.3)分。观察组年龄22~25岁,平均(22.9±0.4)岁;病程5~7年,平均(6.5±0.3)年;VAS评分(6.5±1.4)分。两组年龄、病程、VAS评分等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准[4-5]:符合《妇产科学》、《中药新药治疗痛经的临床研究指导原则》及普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医妇科学》痛经诊断标准及证型诊断标准。符合寒凝血瘀型原发性痛经诊断标准,于月经前后出现小腹部疼痛且经妇科检查生殖器官无明显器质性病变、经期或经行前后存在小腹冷痛、月经后期量少、形寒肢冷、苔白。

排除盆腔器质性疾病所导致的腹痛。

2 治疗方法

观察组:于经前3天开始中药穴位贴敷治疗。选神阙、关元。药用当归10g,川芎12g,吴茱萸6g,延胡索20g,小茴香12g,肉桂3g,乳香12g,杜仲10g,白芷12g。以适量黄酒调化后敷贴于穴位,每次8h,每日1次,到月经净后为止。

对照组:布洛芬缓释胶囊300mg,每次1粒,日2次,经前1天开始口服,连续服用3天,如3天后仍觉腹痛应连续服至痛止。

两组均3个月经周期为一疗程,治疗结束后评价疗效。

3 观察指标

痛经症状评分标准参照COX DJ制定的COX痛经症状量表进行痛经临床症状评分[6],积分为5~7分为轻度,8~12分为中度,13~15分为重度。

采用国际常用的视觉模拟评分法 (VAS)评定痛经腹痛的疼痛程度,0表示无疼痛,10分表示剧烈疼痛,记录每次月经周期的疼痛最高值。

治疗前后于月经来潮2天内采集静脉血,采用全自动血流变分析仪检测治疗前后血浆黏度(参考标准1.20~1.45),全血高切(参考值4.00~5.01),中切(参考值4.79~6.59),低切(参考值7.92~10.78)、红细胞压积(参考标准0.42~0.50)等。

用SPSS19.0统计学软件处理分析,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 疗效标准

治愈:积分恢复至0分,腹痛和其他症状消失,停药3个月后无复发。显效:积分下降到治疗前的50%以下,无明显的腹痛,其他症状好转,无需使用止痛药可坚持学习工作。有效:积分下降到治疗前的50%~75%,腹痛减轻,其他症状均好转,使用止痛药后可坚持学习和工作。无效:未达到“有效”标准。

5 治疗结果

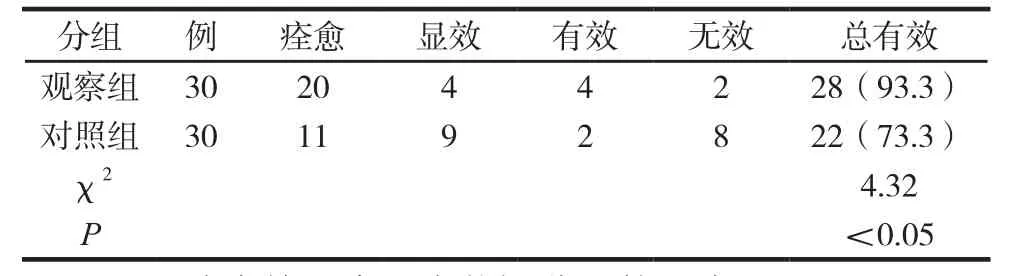

两组疗效比较见表1。

表1 两组疗效比较 例(%)

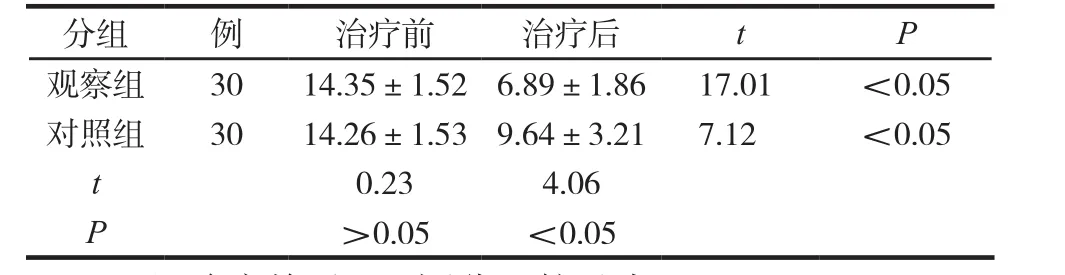

两组治疗前后痛经症状评分比较见表2。

表2 两组治疗前后痛经症状评分比较 (分,±s)

表2 两组治疗前后痛经症状评分比较 (分,±s)

分组例治疗前治疗后tP观察组3014.35±1.526.89±1.8617.01<0.05对照组3014.26±1.539.64±3.217.12<0.05 t 0.234.06 P>0.05<0.05

两组治疗前后VAS评分比较见表3。

表3 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s)

表3 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s)

分组例VAS(分)tP治疗前治疗后观察组306.4±1.33.4±1.38.94<0.05对照组306.5±1.44.6±1.25.64<0.05 t 0.293.72 P>0.05<0.05

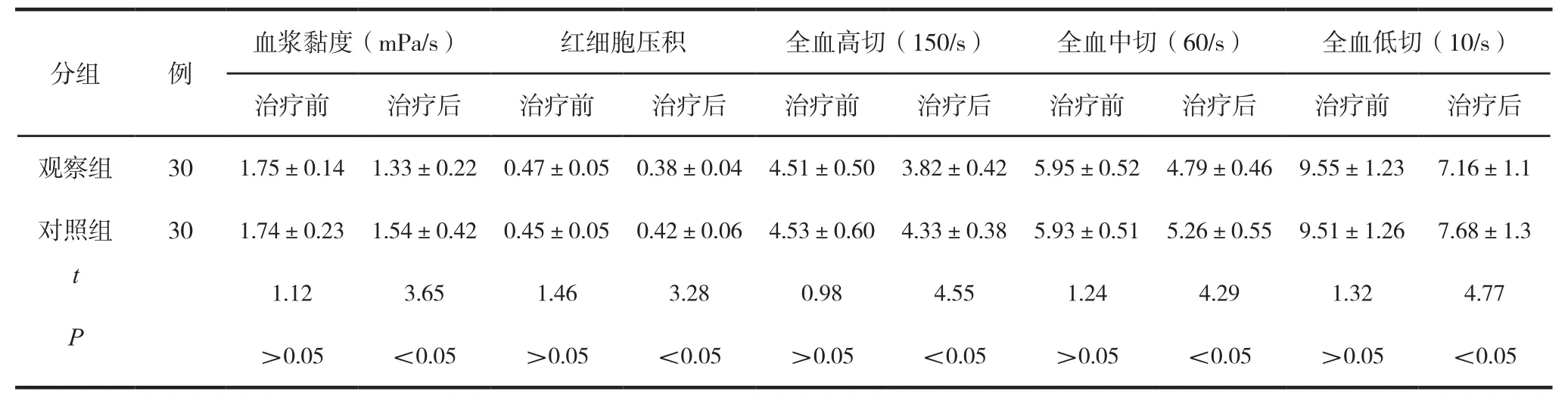

两组治疗前后血液流变学指标比较见表4。

表4 两组治疗前后血液流变学指标比较 (±s)

表4 两组治疗前后血液流变学指标比较 (±s)

血浆黏度(mPa/s)红细胞压积全血高切(150/s)全血中切(60/s)全血低切(10/s)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后观察组301.75±0.141.33±0.220.47±0.050.38±0.044.51±0.503.82±0.425.95±0.524.79±0.469.55±1.237.16±1.1对照组301.74±0.231.54±0.420.45±0.050.42±0.064.53±0.604.33±0.385.93±0.515.26±0.559.51±1.267.68±1.3 t 1.123.651.463.280.984.551.244.291.324.77 P>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05分组例

6 讨 论

中药穴位贴敷法是将药物置于相应穴位之上透过皮肤,循经络运行,到达脏腑经气失调的病所,发挥药物的功能效应。同时也避免了药物对胃肠道的刺激,可以提高药物利用度,并能降低药物的毒性和不良反应,并可以在很长时间内维持恒定的血药浓度。中药穴位贴敷,体现了中医理论“内病外治”的特点。

研究结果显示,中药穴位贴敷可使临床症状评分、VAS评分、血浆黏度、红细胞压积、全血高切、全血中切、全血低切指标得到显著改善。中药穴位贴敷治疗寒凝血瘀型原发性痛经疗效显著,且安全。

[1] 李振联, 李艳青,潘分乔,等. 萸桂温经方穴位贴敷治疗寒凝型原发性痛经疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2012,21(5):483-484.

[2] 郑五二,曾启全,陈丽莲. 中药内服配合穴位贴敷治疗原发性痛经80例临床观察[J]. 云南中医中药杂志,2012, 33(6):25-26.

[3] 刘萍, 张毅明. 穴位贴敷治疗原发性痛经疗效观察[J].上海针灸杂志,2011,30(4):280

[4] 王立娜, 张院宝,赵云龙,等. 自拟中药膏穴位敷贴对女大学生寒凝血瘀型痛经疗效对照观察[J].临床医药文献电子杂志,2016,3(47):9442-9443.

[5] 窦桂珍,候艳霞,李亚珍. 中药穴位贴敷对原发性痛经寒凝血瘀证血清前列腺素PGF2α、PGE2及血液流变学指标的影响[J]. 中国中医急症,2015, 24(10):1836-1838.

[6] 孔明月,娄坤,王晓滨. 穴位贴敷治疗80例寒凝血瘀型原发性痛经的临床观察[J]. 黑龙江中医药,2015, 44(2):56-57.

R244.915.1

B

1004-2814(2017)11-1229-03

2017-06-28