中药结合针刺治疗乳腺增生疗效观察

2017-12-12黄秋丹

黄秋丹

(广东省深圳市福田区中医院雨田社康中心,广东 深圳 518000)

中药结合针刺治疗乳腺增生疗效观察

黄秋丹

(广东省深圳市福田区中医院雨田社康中心,广东 深圳 518000)

目的:观察中药结合针刺治疗乳腺增生的临床效果。方法:92例分为对照组和观察组各46例。两组均用中药治疗,观察组加用针刺治疗。结果:总有效率观察组89.13%,对照组71.74%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。疼痛程度(VAS评分)观察组优于对照组(P<0.05)。结论:中药结合针刺治疗乳腺增生效果较好。

乳腺增生;中药;针刺

乳腺增生是临床常见、多发的乳腺疾病,主要表现为乳房胀痛(经前期)、乳房肿块等[1]。研究表明,目前乳腺增生的主要发病机理仍未明确[2]。我院采用中药联合针刺治疗乳腺增生取得一定疗效,报道如下。

1 临床资料

共92例,均为我院2016年10月至2017年2月收治的女性患者,随机分为对照组与观察组各46例。观察组年龄20~49岁,平均(35.25±1.03)岁;病程2周~3个月,平均(1.31±0.42)个月。对照组年龄22~49岁,平均(35.17±1.04)岁;病程2周~3个月,平均(1.24±0.38)个月。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

参照《中医内科疾病诊疗常规》中关于乳腺增生诊断标准[3]:①查体可触及腺体增厚且呈现出散在条索状、颗粒状、团块状肿块;②肿块存在触痛感,于整个乳房散布,病灶可移动且界限模糊,或出现瘙痒、溢液等;③超声检查出现低回声结节(多发),最大直径多为1cm以下;④病理检查(活检)为囊性增生;⑤未处于妊娠、哺乳等特殊生理时期。

2 治疗方法

两组均用中药治疗。白术15g,牡丹皮10g,浙贝母15g,柴胡10g,厚朴10g,牡蛎15g,扁豆10g,黄芩10g,枳实10g,半夏10g,茯苓10g,郁金10g,赤芍10g。每日1剂。水煎,早晚分2次温服,每次250mL。10天为一疗程,共治疗2个疗程(经期停药)。

观察组加用针刺治疗。取合谷、肝俞、屋翳、肩井、膻中、天宗等穴,提插捻转并加以虚补实泻,得气后留针30min,期间给予2~3次运针,每日治疗1次。10天为一疗程,共治疗2个疗程(经期停针)。

3 观察方法

用视觉模拟评分(VAS)[3]评价治疗前后乳房疼痛程度, 0~10分,分数越高则表示疼痛程度越严重。

4 疗效标准

根据《中药新药临床研究指导原则》中的相关标准[4]拟定。治愈:肿块、疼痛等症状消失,停止治疗后无复发。显效:肿块体积减少50%以上,疼痛消失。有效:肿块体积较减小但幅度未达50%,仍存在轻微痛感。无效:肿块体积未减少甚至增加,疼痛程度未缓解甚至加重。

5 治疗结果

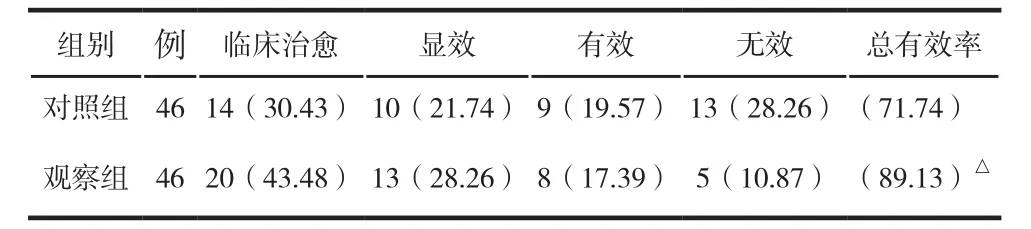

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

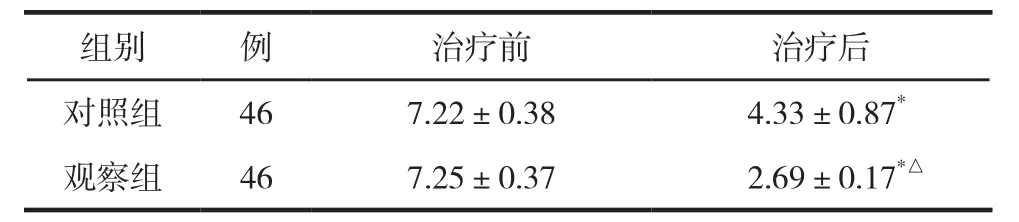

两组治疗前后VAS评分比较见表2。

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s )

表2 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s )

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别例治疗前治疗后对照组467.22±0.384.33±0.87*观察组467.25±0.372.69±0.17*△

6 讨 论

乳腺增生属中医“乳癖”范畴,多为恼怒伤肝、思虑伤脾,脾失健运、肝气不舒、乳络气血凝滞所致。治疗应以调养血气、疏肝补肾、行气活血为主[5-6]。中药方剂中白术补脾燥湿,扁豆除湿健脾,茯苓除湿解毒,厚朴利湿祛痰,牡丹皮清热凉血,赤芍活血化瘀,郁金活血止痛,牡蛎消痈散疖、清热解毒,浙贝软坚散结,柴胡疏肝理气,枳实升清降浊、调畅气机,黄芩清热燥湿、清肠解毒,半夏健脾除湿、化痰熄风。诸药合用,共奏化痰散结、健脾利湿、疏肝理气之功。

针刺膻中、屋翳疏通经络、活血通气,针刺合谷疏导阳明经气,针刺肝俞、肩井疏肝调经,诸穴联用有止痛、散结、消肿之效。利用针刺特定穴位从而对信号传入中枢给予刺激,对调整机体神经-内分泌-免疫网络、提高免疫力、促进微循环等均具有显著作用。

[1] 主苏云,李信春,马金琼,等.散结消癖汤治疗乳腺增生病临床研究[J].湖北中医药大学学报,2016,18(2):15-17.

[2] 楚云杰.推拿结合针灸治疗乳腺增生30例[J].长春中医药大学学报,2012,28(04):670.

[3] 朱文锋.中医内科疾病诊疗常规[M].长沙:湖南科学技术出版社,1999:481.

[4] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002,373—377.

[5] 高兰.针推合用治疗乳腺增生症80例[J].菏泽医学专科学校学报,2011,23(1):200-201.

[6] 楚云杰.推拿结合针灸治疗乳腺增生[J].长春中医药大学学报,2012,28(4):144-145.

R246.355.8

B

1004-2814(2017)11-1252-02

2017-06-28