平台资本主义:数字经济流通的中介化和资本化①

2017-12-12梁超

梁超 译

平台资本主义:数字经济流通的中介化和资本化①

梁超 译

一、引言

2015年年中一个学界与业界会议在伦敦举行,该会专门讨论英国快速增长的众筹经济,尤其是当时最新涌现的众筹平台。与会者强调,这种经济最初依赖于新锐平台的出现,这些平台的创建体现了创始人的独出心裁、金融特长与技术能力。会议辩论的焦点在于如何解释目前在英国大量运作的众筹平台,它们持续猛增。

本文通篇的研究方法是,针对关于传媒与大众文学领域数字经济平台的猛增的报道提出问题,尤其是针对这些初创的新锐平台提供的“操作指南”与“成功奥秘宝典”这类自我描述。此外,本文还紧密结合大量专用的、来自学界与业界的专业商业知识,围绕着“将新数字经济‘事后合理化’(ex-post rationalization)形成一种平台经济”这个主题,这些知识聚合成一个整体。在本论文结论部分,作者强调了平台资本主义最需要紧急关注的两大问题:平台在工作条件恶化(degradation of work)方面扮演的角色,以及平台的可持续性,这些平台目前被高度估值与资本化的前因是风险资本投资。

二、平台的中介逻辑

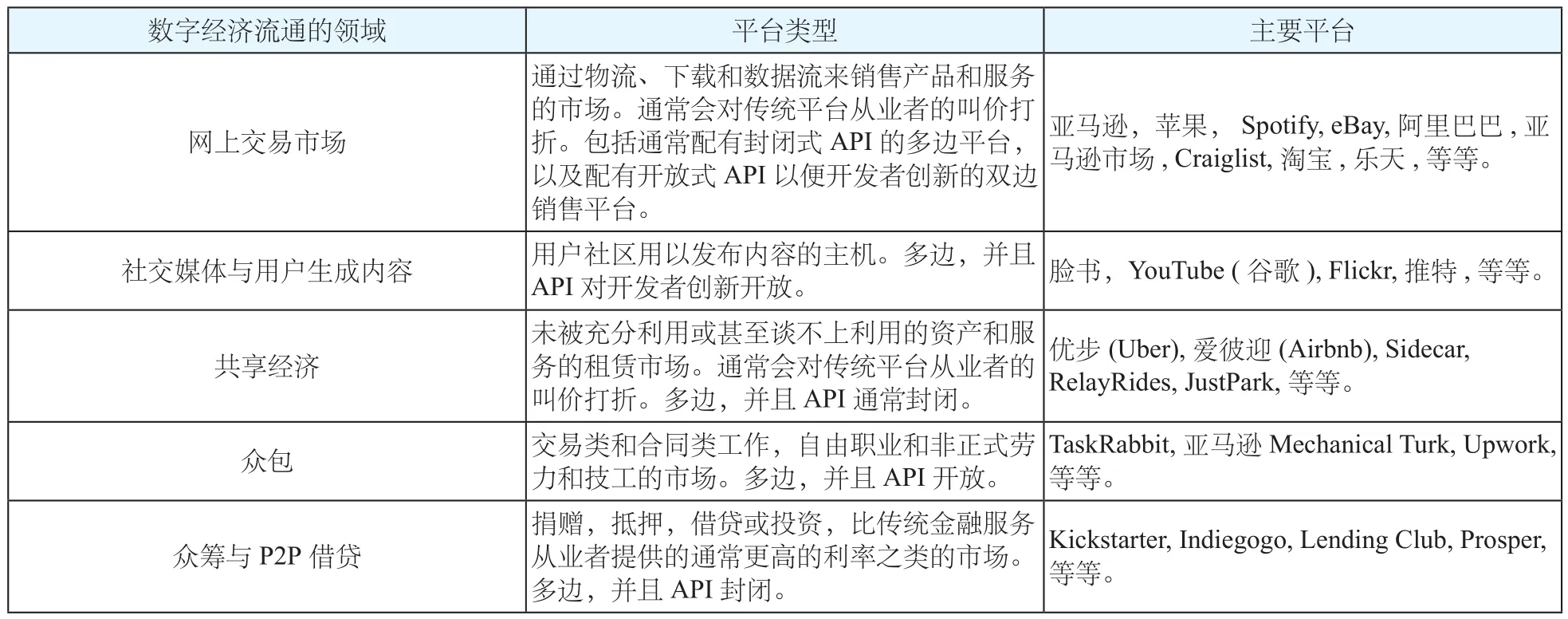

平台资本主义的潜在中介逻辑是,通过拓展20世纪90年代首度识别的、可以大幅缩短距离的互联网联网能力,解决市场交换中的协调问题,特别是互联网的出现创造了新的机遇来解决双边或多边市场的问题(经济主体需要找到彼此来进行交易)。而平台资本主义的类型研究参见表1:

作者认识到,所有类型平台共享的中介逻辑在关键方面很独特:这个逻辑不限于通过软件代码来建立多边市场,还包括造就网络效应及其协调。因此,平台的中介化(platform intermediation)是以与市场交易的典型调解(typical mediation)十分不同的方式,来为市场化进程中的“市场碰撞”(market encounters)提供框架的。其独特之处,在很大程度上倒不是平台作为“市场碰撞的非人类调解者”(non-human mediator)的角色,这个调解者能动用互联网大幅缩减距离的联网力量;而是平台中介化的两大目标,即,网络效应提供的貌似显见的机会,以及用户之间的所谓“价值共同创造”(co-creation of value)。另外,对独特的平台中介逻辑的理解,也引导我们将社交媒体作为新型数字经济流通最突出领域之一,纳入到类型研究中来。最后,正是这一独特的平台中介逻辑,也引导着我们将一些网站排除到类型研究之外。这些网站通过聚合器界面来吸引消费者,而这些界面提供的是价格比照,或用户生成评论。

三、参与式文化和基础设施中介化

保罗•乔达里(Paul Choudary)认为,平台的中介化结合的是三个不同的“运作层”;这三层,依其市场环境与竞争战略之不同,厚度与重要性也各不相同。第一层是网络或社区层,由平台参与者及他们之间的关系构成;第二层是基础设施层,由软件工具、规则和服务构成;第三层是数据层,它促成了平台的供需匹配操作。平台的网页和营销定调对于第一层至关重要,它们通常会催生一种参与式经济文化,这种文化迎合了关于互联网包容与民主品质的更广、更深的文化浮夸。

平台可以调动参与新数字经济流通的基础设施。数字经济流通的实现,靠的是平台对元数据进行编码、部署算法处理数据点之间的关系、使用脚本交互协议、配置可视特征和默认值的接口以及数据、软件和硬件之间的无形链接(对应用程序编程开放或关闭)。然而,平台不是简单地传播,而是积极引导、制作和编程流通。

作者认为,平台资本主义的新学说凸显了平台的基础设施性质与中介性质的结合。平台是代码和商业的特殊结合:当用于参与和联接的基础设施被设计出来、数据被呈现和利用,这正表明了数字经济流通的中介化处于运行之中。为了使市场网络成为我们所说的基础设施中介,平台必须“标准化” 它们专注的流通,包括思想、知识、劳动力和其他闲置资产的使用权。尽管这涉及法律与合同策略,但这也是通过分类加以纳入/排除、差异化的行为规则之事务。例如,在共享经济中,优步要求司机接受背景调查,以便让使用该服务的乘客产生信任感。这些标准化、纳入/排除以及差异化对于稳定参与者的期望尤其重要,也是平台编程与组织定价流程的支撑。

数字经济流通的基础设施中介化也以一种更深入的策略为特征,这种策略对于营造多边市场效应及协同网络效应至关重要;这种策略是指平台的判断和评估系统,通常由对方征求用户评价。数字经济成为“声誉经济”,而平台如何将外表稳健的声誉经济置入数字经济流通的基础设施之中,则变得重要。因此,思想、知识、劳动和对流通中的闲置资产的使用权,与平台的形象定位完全一致:参与式经济文化的合格践行者。

表1:平台资本主义:流通的领域与平台类型,2016

四、平台商业模式与风险投资

从20世纪90年代末到21世纪初的社交媒体平台,大多数是Web 2.0平台,初始为朋友之间的社交或创意内容交流提供服务,但这种服务是不稳定的。鉴于这种不稳定性,平台将中介化的逻辑与社会-科技实践转化为切实可行的商业策略,进展缓慢,这并不足为奇。然而,一个新兴的商业模式正在将平台“事后合理化叙事”为企业,并且,实际上也对支撑平台经济崛起的风险基金及其他机构的大约十年投资进行了事后合理化分析。

这种商业模式对于在更深层面将数字经济流通理解成以平台为中心,是至关重要的:该模式为平台的估值和资本化提供了相对连贯而有力的框架。正如法比安•穆尼萨(Fabian Muniesa)指出的那样,自二十世纪头十年以来,业务估值过程越来越多地将业务衡量为“一种资产”,其中一个企业的价值等于其为投资者或资助者产生收益流的能力。

根据平台商业模式,规模与协同网络效应的实现,会扩展成两个主要且有些重叠的收入模式的呈现。第一个是“受限”(constrained)或“封闭”(closed)类型平台的专有领地(preserve),这些平台类型通常在共享经济和各种众筹生态圈中运作。这些平台的基础设施促进了“相对统一的协作(以及产品和服务)”,平台要求用户支付费用。第二个收入模式更多样化,更具动态性。它不具有中介费用,并且由Lovink和Tkacz使用关键术语——“服务/用户数据配置/广告组合”,作了总结。在切斯(Chase)看来,第二种创收方式对于相对“不受限”的平台类型来说是最重要的,特别是社交媒体平台以及在线市场与开放式API交互的平台。

此外,特别值得注意的是,平台商业模式采取的是风险投资基金的架构,风投基金正是平台主要的投资方。现在,由于泡沫破灭,幸存下来的最成熟的平台现在已经完全融入了美国股票市场的主流,年轻平台最近也实现了股市上市。

平台商业模式采取风险投资基金的架构,反映了新企业在技术创新之时普遍依赖风险投资公司的知识与估值。正如马修•祖克(Matthew Zook)所言,自20世纪60年代以来,风险投资家在尖端技术公司中建立了投资者和知识经纪人的强大地位。然而,平台商业模式在数字创新方面并不执行风险资本家预给的那套固定脚本。事实上,概述平台商业模式的各种“怎么做“的文本往往只是非常有限地关注筹集资金和吸引投资者。在这个例子中,平台业务模型以两种主要方式持续性地采取风险投资基金的通用类别架构(而不是一个具体的理论)。

第一,平台商业模式执行风险投资基金的时间架构。基金通常是10年的定期独立合伙企业,由所谓的“有限合伙人”组成,即那些投资于基金的人,包括富有的个人和机构投资者(养老基金、保险公司、捐赠基金、银行和现金充裕的公司)。基金由“普通合伙人”管理,他们每年收取基金价值2 - 3%的费用,外加最终收益的20 - 30%。每个基金的投资组合(portfolio)将在开始的最开始的三年左右的时间内组织起来,因为管理人员确定了他们希望支持的初创企业,并预留部分资金用于后续投资项目,由商定的未来某个时间点启动。一支基金要达成总报酬率,组合投资的创业公司的股权必须在10年内兑现。第二,平台业务模式也执行风险投资基金的投资组合架构(performs the portfolio structure)。风险投资基金执行高风险、高回报投资策略。在资本化未经证实的初创公司利用高增长潜力回报股权的情况下,资金组合预计仅包含最终将有所回报的少数投资,这是支配风险投资基金的所谓2:6:2法则。

五、结语

我们特别关注平台资本主义的数字经济流通,并不是希望淡化电子商务平台、云计算和软件代码在更广阔的当代经济社会生活之组织中的重要性。相反,通过显示平台资本主义的重要性,本文的目的在于引起社会对数字经济流通这一新颖经济形式以及隐藏其中的平台的关注。

此外,当把平台置于数字经济流通的批判性理解的中心位置时,我们认为,平台不仅仅是当代资本主义关系、结构更广泛变革的表现。对我们来说,分析的注意力应该放在平台作为一种离散模式的社会技术中介和资本主义的商业安排上的偶然性配置和结果上。因此我们强调数字经济流通平台的独特市场化中介作用,并将平台中介流通纳入更广泛的资本化进程。为了营造多边市场和协调网络效应,平台通过参与式经济文化吸引用户,并调动代码和数据分析来构建内在的基础设施,并且嵌套在一个新兴的平台商业模式中,它也采取风险投资基金投资的架构,并提高垄断租金的潜力,平台还优先考虑从流通和关联数据集之中抽取直接或(和)间接的、节节升高的租金。

鉴于平台在未来一段时间内可能成为全球经济形势的持久特征,因此需要直接关注平台资本主义的两个特征。第一,平台因其在工作环境退化方面扮演的负面角色而受到了相当大的批评。虽然“零工经济”可能被认为对那些具有高技能的人来说是有利的,但是对许多人来说,仍然存在着不稳定的就业以及没有永久就业的福利(例如健康保险,养老金)。第二,亟需关注平台商业模式,当采取风险投资基金的时间与投资组合两大架构时,已被牢牢卷入风险投资行业的当前周期循环。

(责任编辑:李晓晖)

梁超(1977-),男,汕头大学长江新闻与传播学院教师,教学与研究方向为媒介翻译,消费者行为,媒体财务,编辑学理论,广告传播等传播议题以及互联网议题。

编者按:一种新的数字经济流通形式出现了,流通的是思想、知识、劳动力、闲置资产使用权、发生于地理分散、但联结且互动的网上各社区之间,这种流通贯穿于社交媒体、网上市场、众包、众筹等所谓共享经济的各类数字经济生态圈。文中“平台”处于对数字经济流通的批判分析的中心,平台(the platform)被理解为“社会与技术中介作用的独有展现形态(distinct mode),以及作为资本化进程一部分的商业安排的独有展现形态”。为了营造多边市场与协同网络效应,平台吸引用户体验一种参与式经济文化,并调动编码与数据分析来建立内在的基础设施(immanent infrastructures)。平台的中介化也嵌套于一种可复制商业模式的事后建构(ex-post construction)之中。这种商业模式优先关注抽取于经济流通与数据关联集(associated data trails)的节节猛增的收入。这种模式采取的是“风险投资之架构”,而这种投资指的是资本化各种平台之潜力以实现垄断租金。

D92

A

1001-4225(2017)11-0130-03

①本文根据英国杜伦大学的保罗•兰利(Paul Langley)与诺丁汉大学的安德鲁•雷欣(Andrew Leyshon)于2016年发表在《金融与社会》(Finance and society)上的Platform capitalism: The intermediation and capitalization of digital economic circulation一文摘译。