缺血性脑血管病患者应对方式及影响因素的研究

2017-12-07景颖颖

黄 山,景颖颖

(同济大学附属杨浦医院,上海 200090)

缺血性脑血管病患者应对方式及影响因素的研究

黄 山,景颖颖

(同济大学附属杨浦医院,上海 200090)

目的 探讨缺血性脑血管病患者的应对方式及影响因素,为制订护理干预措施提供依据。方法采用一般资料调查表、医学应对方式问卷,于2015年9月—2016年4月对收治于同济大学附属杨浦医院神经内科的357例缺血性脑血管病患者进行问卷调查。结果 缺血性脑血管病患者的面对维度得分为(18.45±3.30)分,低于国内常模(P<0.01);回避维度和屈服维度分别为(15.01±3.16)分、(9.65±3.57)分,均高于常模(P<0.01)。缺血性脑血管病患者应对方式与其性别、年龄、文化程度、婚姻状况、居住类型有关。结论 临床护理人员应正确评估缺血性脑血管病患者的应对方式,并给予相应的心理干预和健康教育,引导患者多采用积极的应对方式,以促进其身心健康。

缺血性脑血管病;应对方式;影响因素

缺血性脑血管病是脑血液供应障碍引起脑缺血、缺氧,导致局限性脑组织缺血性坏死或脑软化,约占全部脑卒中的85%[1]。缺血性脑血管病具有高死亡率的特点,研究显示发病后28 d内的死亡率为21.3%,每年因缺血性脑血管病死亡的人数超过100万人[2];生存患者中70%~80%遗留不同程度的运动、感觉、语言等方面的功能障碍,患者往往需要长期甚至终身治疗和护理[3]。脑血管病发生后,对患者和家庭都是一种严重的负性生活事件,对个体亦会造成心理应激反应[4]。应对方式是个体对现实环境变化有意识、有目的和灵活的调节行为,其主要功能是调节应激事件,包括改变对应激事件的评估,调节与事件有关的躯体或情感反应,是影响个体身心健康的重要因素[5]。本研究旨在了解缺血性脑血管病患者的应对方式,分析其影响因素,以期为临床医护人员制定综合干预措施提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象 采用便利抽样法,选取2015年9月—2016年4月在同济大学附属杨浦医院神经内科住院治疗的缺血性脑血管病患者为研究对象。纳入标准:①符合1995年第四届全国脑血管病学术会议通过的缺血性脑血管病诊断标准,并经颅脑CT或MRI检查证实;②意识清楚,有一定阅读理解能力;③自愿参加本研究。排除标准:①合并严重心、肺、肝、肾等脏器衰竭;②恶性肿瘤;③遗留有失语、认知功能障碍;④有痴呆病史和精神疾病史。

1.2 方法

1.2.1 调查工具 ①一般资料调查表:包括研究对象的性别、年龄、文化程度、婚姻状况、工作状态、居住类型、家庭人均月收入及医疗费用支付方式等。②医学应对方式问卷:由Feifel等编制,沈晓红等[6]对该问卷进行了修订和标准化分析,其信效度已得到广泛验证。本研究中的医学应对方式问卷Cronbach’α系数为0.898。该问卷共20个条目,分为面对(8个条目)、回避(7个条目)、屈服(5个条目)3个维度,这3个维度代表了个体遇到疾病威胁时的基本行为方式。问卷采用Likert 4级评分,“总是这样”为4分,“经常这样”为3分,“有时这样”为2分,“从不这样”为1分,其中1、4、9、10、12、13、18、19共 8个条目需要反向赋分,分值越高,表明个体越倾向于采用这种应对方式,并将患者应对方式得分与国内常模[6]进行比较。

1.2.2 调查方法 经过培训的研究者使用统一的指导语解释本研究目的、填写方法及注意事项,患者在知情同意情况下自愿填写一般资料调查表、医学应对方式问卷;对于无法自行填写的患者,由研究者按照其回答代为填写。本次调查共发放问卷375份,回收有效问卷357份,有效回收率为95.20%。

1.3 统计学方法 数据由双人录入,使用SPSS 17.0统计学软件处理。采用描述性统计、t检验、多元逐步回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

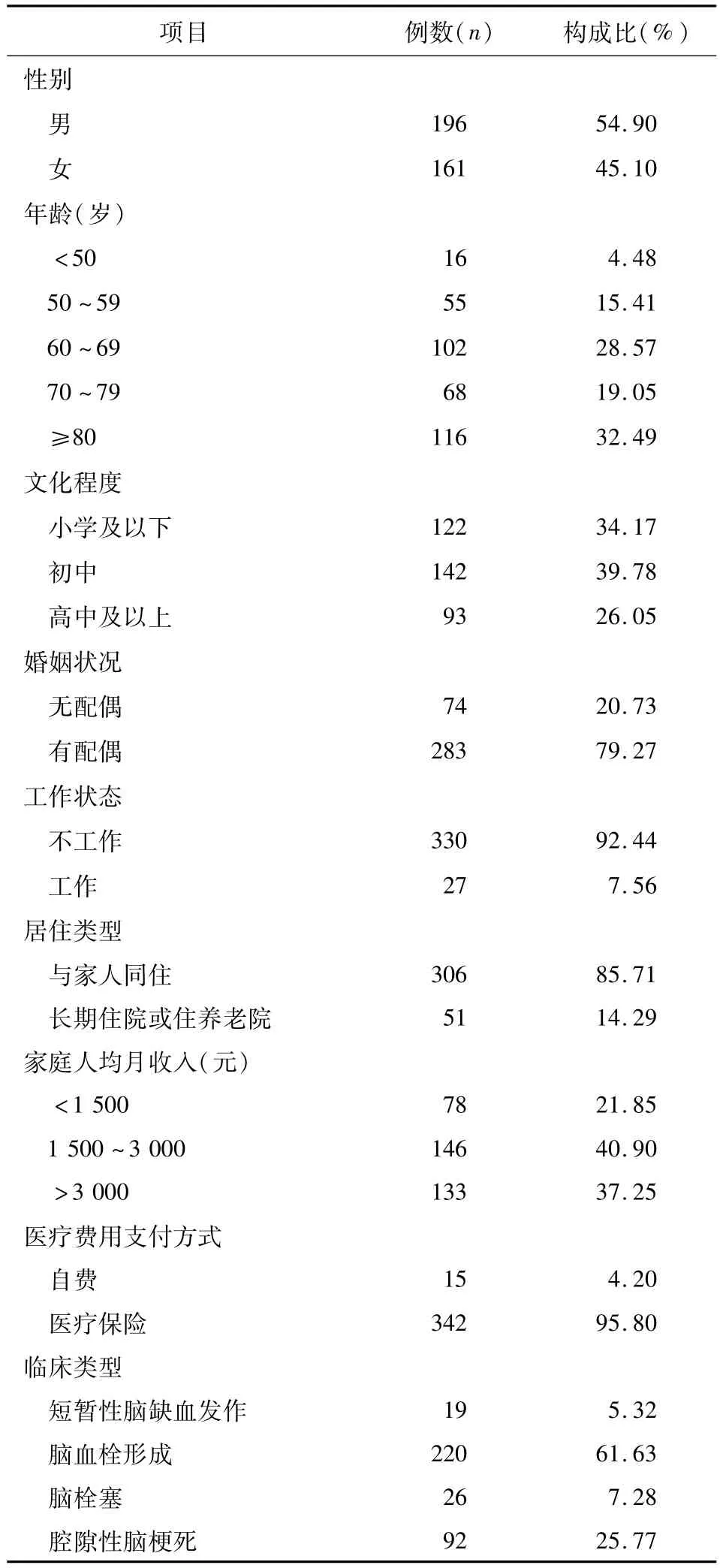

2.1 缺血性脑血管病患者一般资料 本研究共纳入分析357例患者,一般资料见表1。

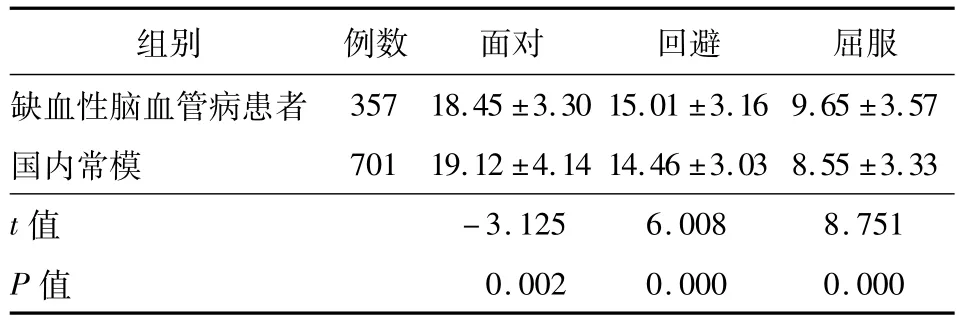

2.2 缺血性脑血管病患者应对方式各维度得分与国内常模比较 见表2。

2.3 影响缺血性脑血管患者应对方式的多因素分析

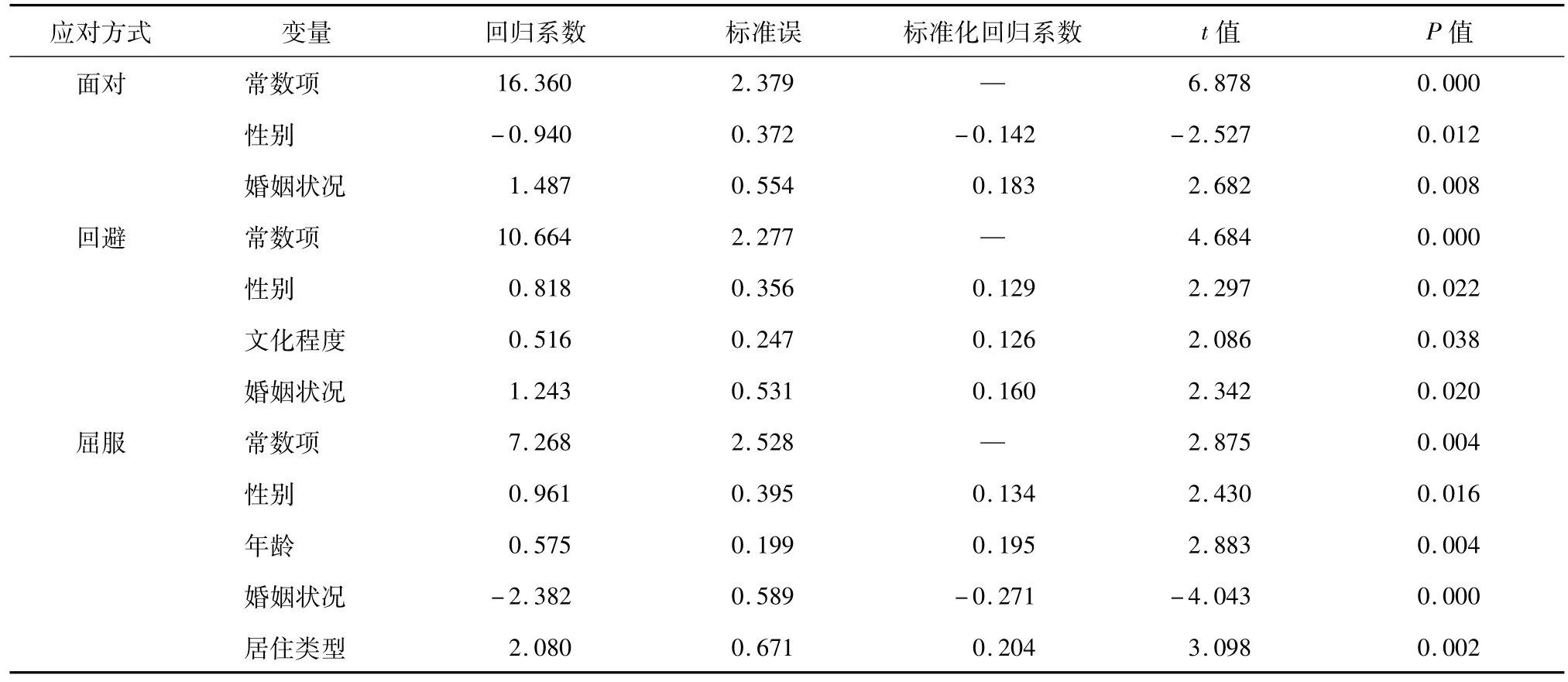

分别以患者应对方式的3个维度(面对、回避、屈服)作为因变量,以患者一般资料为自变量进行多元逐步回归分析,结果见表3。

表1 缺血性脑血管病患者一般资料 (n=357)

表2 缺血性脑血管病患者应对方式各维度得分与国内常模比较(分,¯x±s)

表3 缺血性脑血管病患者应对方式各维度影响因素的多元逐步回归分析结果 (n=357)

3 讨论

3.1 缺血性脑血管病患者大多采用消极的应对方式应对方式是指个体在面对挫折和压力时为了缓解情绪紧张、维护心理平衡、调节行为表现,使之符合外界要求所采用的认知和行为方式,共包括面对、回避和屈服三种应对策略。面对是一种积极的应对方式,屈服为一种消极的应对方式,回避是心理学中的一种否认机制,分为真正的否认和情感压制,前者有降低心理压力,减轻负性情绪发生,属于有用的防御机制,而后者是进一步恶化的心理环境,属于消极的应对方式。应对方式受个体认识评价、经验、个体特征和社会支持的影响,适当采用回避应对有利于个体维持心理平衡,保护个体在面对剧烈应激时有时间调整自己的心态,采用屈服的应对方式可能会导致患者面对应激事件时产生一系列的情绪反应,从而影响其治疗和康复[7]。表2结果显示,缺血性脑血管病患者面对维度得分低于国内常模,而回避和屈服分值均高于常模,说明患者较少采用面对的应对方式,多倾向于使用回避和屈服的应对方式,与国内外相关研究结果基本一致[4,8-9]。分析其原因:①患者发病后多遗留语言、感知及肢体功能障碍,导致自理能力缺陷和社会功能受损,产生各种负性心理情绪[10],影响其对外界事物的认知评价和主观感受[11],使患者较少地采用积极应对方式;②由于病程迁延、反复发作,患者感到康复的希望渺茫,担心自己成为家庭和社会的负担,而较多地采用消极应对方式。

3.2 缺血性脑血管病患者应对方式影响因素分析表3结果显示,进入面对应对回归方程的变量是性别、婚姻状况,预测22.8%的变异量;进入回避应对方式回归方程的变量是性别、文化程度和婚姻状况,可预测23.0%的变异量;性别、年龄、婚姻状况和居住类型对屈服应对方式有显著影响,可预测28.9%的变异量;其中性别和婚姻状况是应对方式的重要影响因素,对患者采取面对、回避、屈服3种应对方式都有显著影响。

3.2.1 性别和年龄 本研究结果显示,女性和年龄较大的患者更多地倾向于使用屈服这一消极的应对方式,与文献报道一致[4,12]。分析原因可能为:女性的性格特点导致了女性患者在面对重大负性事件时比男性更悲观[9],加上中国女性受传统观念的影响,屈从心理较重,缺乏进取抗争心理,倾向于采用消极的应对方式;机体的生理、心理和社会功能随着年龄的增长而有不同程度的衰退,故年龄较大的患者在面对疾病时多采取消极的应对方式。提示医护人员应重点关注女性和高龄患者,指导患者正确宣泄不良情绪,纠正不恰当的认知,引导患者多采用积极的应对方式。

3.2.2 文化程度 本研究结果显示,文化程度越高的患者越多地使用回避应对方式,不同于陈娟等[4]报道,与王珏等[13]研究结果一致。分析本组文化程度较高的患者多倾向于使用回避应对方式的原因可能为:文化程度较高的患者会主动查阅书籍报纸杂志、咨询医护人员,能通过各种途径获得与疾病和治疗相关的知识[11],清楚地知道缺血性脑血管病一旦发生,将遗留不同程度的生理和心理功能障碍,当患者无法面对完全康复的预期后果时,回避应对在一定程度上维护了患者的自尊,为其提供有效的缓冲,减轻因各种功能障碍而产生的无助感。付文娟等[14]认为回避机制是患者对严重威胁生命的疾病行之有效的应对方式,在某种程度上可有效减少负性情绪的发生,患者以回避为主要应对方式的行为表现与其特有的脑血管病心理特征有很大关联。护理人员应以积极乐观的生活态度影响文化程度较高的患者,避免使用命令、强硬的语言及直截了当的说教方式,代之以和善、真诚的态度与语言,帮助患者勇敢地接受现实[15],正确面对目前的处境;对于文化程度较低的患者可运用恰当的方式讲解疾病有关知识,提高其应对疾病的心理适应能力,避免或减少消极应对。

3.2.3 婚姻状况和居住类型 本研究结果显示,无配偶、长期住院或住养老院的患者屈服分值较高,说明这些患者多使用消极应对方式,与以往研究结果相符[4,11-12]。分析原因:①有配偶患者较无配偶者更能从家庭中获得帮助和支持,更勇于面对疾病和困难;②与家人一起居住患者的家庭关系较为稳定、和谐,能减轻应激造成的压力;③无配偶、长期住院或住养老院的患者由于感受不到家庭的温暖、关心,在情感上得不到寄托,导致多采取消极的应对方式。研究表明,家庭是患者缓解心理压力、减少负性情绪的重要场所,家庭成员是最主要的社会支持源泉,良好的家庭支持能有效缓解患者的各种压力,调节不良情绪[16]。护理人员应鼓励此类患者多与他人沟通,多参与各种社会活动,改善不良情绪;同时加强与患者家属、亲友的沟通,指导其给予患者更多的关怀和支持。

4 小结

综上所述,缺血性脑血管病患者应对方式的主要影响因素是性别、年龄、文化程度、婚姻状况和居住类型。在临床工作中应正确评估患者的心理状况和应对策略,制定个性化的干预措施,有针对性地实施心理护理和健康教育,提供正确应对压力的策略和技巧,降低应激源给患者带来的不利影响,从而有效控制病情发展,减少疾病复发,提高缺血性脑血管病患者的生活质量,促进身心健康。

[1]李凤,李小刚.缺血性脑血管病的药物治疗进展[J].实用医院临床杂志,2013,10(3):29-31.

[2]曾军,洪霞,黄茂盛,等.上海城市居民5年脑卒中发病与死亡监测[J].复旦学报(医学版),2002,29(2):101-104.

[3]孙慧英,李涛.脑卒中及其危险因素分析[J].卒中与神经疾病,2012,19(3):167-170.

[4]陈娟,谭迎春,陈敏,等.缺血性脑卒中患者应对方式的影响因素及其对策[J].解放军护理杂志,2012,29(3B):5-8,12.

[5]姜乾金.医学心理学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2002:76-84.

[6]沈晓红,姜乾金.医学应对方式问卷中文版701例测试报告[J].中国行为医学科学,2000,9(1):18-20.

[7]景颖颖.应对方式对恶性血液病患者生活质量的影响[J].护理管理杂志,2016,16(4):235-237.

[8]Feifel H,Strack S,Nagy VT.Coping strategies and associated features of medically ill patients[J].Psychosom Med,1987,49(6):616-625.

[9]刘沫,罗丽蓉.老年脑卒中患者疾病不确定感与应对方式的相关性研究[J].中国全科医学,2014,17(19):2239-2242.

[10]Hornsten C,Molander L,Gustafson Y.The prevalence of stroke and the association between stroke and depression among a very old population[J].Arch Gerontol Geriatr,2012,55(3):555-559.

[11]李荣华,陈琪尔,万丽红.慢性阻塞性肺疾病病人的应对方式及影响因素分析[J].护理研究,2012,26(3C):796-797.

[12]胡慧,左满花,潘亚兰,等.脑卒中后抑郁病人应对方式及护理干预研究[J].护理研究,2010,24(12A):3145-3146.

[13]王珏,王军.癌症病人应对方式与人际交往能力的关系研究[J].护理研究,2010,24(5B):1534-1535.

[14]付文娟,赵超男,方玉美,等.脑卒中患者康复初期应对方式与抑郁的相关性及护理对策[J].中国康复理疗与实践,2010,16(11):1083-1084.

[15]王万霞,宋丽萍,刘婷婷,等.乳腺癌病人术后1周的应对方式调查及护理对策[J].全科护理,2010,8(10A):2539-2540.

[16]景颖颖,唐丽春,汪瑶.维持性血液透析患者生活质量及影响因素研究[J].护理管理杂志,2015,15(4):248-250.

Study on coping style and its influencing factors in patients w ith ischem ic cerebrovascular disease

(Yangpu Hospital,Tongji University,Shanghai 200090,China)

HUANG Shan,JING Ying-ying

Objective To investigate the coping style and its influencing factors in the patients with ischemic cerebrovascular disease,and to provide a basis for the development of nursing intervention measures.M ethods Using general information questionnaire and medical coping style questionnaire,357 patients with ischemic cerebrovascular disease in Yangpu Hospital,Tongji University,Shanghaiwere investigated from September 2015 to April2016.Results The total score for the face dimension of the patientswas18.45±3.30,lower than the national norm(P<0.01).The avoidance dimension and the yield dimension were 15.01±3.16 and 9.65±3.57,higher than the national norm(P<0.01).The coping style of the patientswith ischemic cerebrovascular disease was associated with gender,age,education background,marriage statue,and accommodation type.

Conclusion Clinical nursing staff should correctly evaluate the coping style of the patients with ischemic cerebrovascular disease,give the corresponding psychological intervention and health education,guide them to adopt the positive coping style,and promote their physical and mental health.

Ischemic cerebrovascular disease;Coping style;Influencing factor

R473.74

A

1009-8399(2017)06-0030-04

2016-07-12

黄 山(1965—),女,主治医师,本科,主要从事教学管理工作。

景颖颖(1967—),女,副主任护师,本科,主要从事护理管理、护理教育及内科护理工作。

同济大学附属杨浦医院科研基金(Se1201539)。

(本文编辑:龚礼敏)