《四库全书总目》史部“政书”类浅论

2017-12-07王晶

王 晶

(首都师范大学,北京 100056)

《四库全书总目》史部“政书”类浅论

王 晶

(首都师范大学,北京 100056)

《四库全书总目》是清乾隆时官修的一部大型目录书籍。从民国时期,成为众多学者的研究对象,研究的范围不断拓展、程度不断加深。但是至今很少有人对史部“政书”类加以深入地研究讨论。对“政书”类的形成、分类、收书情况、影响等方面对其加以讨论,可以很好地体现《四库全书总目》的继承发展与影响。

《四库全书总目》“政书”类;分类;收书情况;影响

一、《四库全书总目》“政书”类

《四库全书》是清乾隆时进行的一项浩大的文化工程,学术界对其历来褒贬不一。显然,对《四库全书》的历史功过,不可抬之过高而忽略其破坏书籍、摧残文化的一面,亦不可贬之过低而无视其留存下的如此宏富的文化宝藏。而对于《四库全书》重要成果之一的《四库全书总目》(以下简称《总目》),虽也有颇多微词,但是并不影响它作为“中国目录学史集大成之作”的历史地位。许多学者对其都有极高的赞誉。清周中孚赞颂其曰:“自汉以后,簿录之书,无论官撰私著,凡卷第之繁复、门类之允当、议论之公平,莫过于是编。”[1]缪荃孙云:“考撰人之仕履、释作书之宗旨、显徵正史、僻采稗官、扬其所长、纠其不逮,《四库提要》实集古今之大成。”[2]余嘉锡在《四库提要辨证》中较为公允地评价道:“闲尝论之,乾嘉诸儒于《四库总目》不敢置一词,间有不满,微文讥刺而已。道、咸以来,信之者奉为三尺法,毁之者又颇过当。愚则以为《提要》诚不能无误,然就其大体言之,可谓自刘向《别录》以来,才有此书也。”[3]从以上几位学者对《总目》的评价可以看出,其关注点仍在《总目》所体现的目录学、考据学方面。时代的变迁,时势的变化,使学者对《总目》的关注点不断扩展,尤其是对《总目》所蕴含的学术思想,更是引起了诸多学者的注意,《总目》成为“自刘向、刘歆以来最有学术史内涵的目录学著作。”

《总目》分经、史、子、集四部,其子目共有四十四类六十六属。就史部来说,《汉书·艺文志》将史书附于《六艺略》之春秋,西晋荀勖、张华等人编撰的《晋中经簿》创立四部分类法,将史书独立为丙部,东晋李充编撰的《晋元帝四部书目》将史部书籍列为乙部,进一步完善了四部分类法,梁阮孝绪《七录》于纪传录下划分多个细目,直到《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》),将史部分为十三类,之后的官修目录书籍及私人修纂的书目均在其所列子目的大体范围之内进行增删改易。《总目》史部分为十五类,其中,“正史”类、“地理”类、“目录”类均有人进行过专门的讨论,而“政书”类至今尚未有人进行过深入研究,仅在一些目录学专著或相关的论文中有所说明。针对本文需要强调的是,因为《总目》不仅在“政书”类收入了有关“朝政典章”的书籍,在其他类目也有,但是本文仅以《总目》“政书”类作为讨论对象。

对于“政书”类的设置缘由、收书范围等基本情况,《总目》的小序是这样写的:

志艺文者,有故事一类。其间祖宗创法,奕叶慎守者,为一朝之故事,后鉴前师,与时损益者,为前代之故事。史家著录,大抵前代事也。《隋志》载《汉武故事》,滥及稗官,《唐志》载《魏文贞故事》,横牵家传,循名误列,义例殊乖。今总核遗文,惟以国政朝章,六官所职者入于斯类,以符《周官》故府之遗。至仪注条格,旧皆别出,然均为成宪,义可同归。惟我皇上制作日新,垂模册府。业已恭登新笈,未可仍袭旧名。考钱溥《秘阁书目》,有“政书”一类。仅据以标目,见综括古今之意焉。[4]693

通过这篇小序,我们可以得出重要的几点:一是“政书”之名,取自钱溥《秘阁书目》①。钱溥《秘阁书目》分为两部分,前一部分是钱溥在正统五年(1440年)入东阁后所录的书目, 后面是其子山续编的“未收书目”。本书所列类目较为繁杂,在“文集”前已设“史”类,而在“文集”后仍设“政书”“刑书”“兵书”多个本属史部的类目。本书所载书籍“只有册数而无卷数,大抵多与《文渊阁书目》相出入”[4]744。其“政书”类,收书34部。其中,《总目》著录有《汉官仪》,《元典章》入存目。可见,《总目》确实只采“政书”之名,用以“标目”而已。

二是《总目》之所以未按照传统将“故事”单独设类。是因为《隋志》以降各种目录书籍“循名误列,义例殊乖”。“故事”,即为《隋志》中“旧事”一类。“旧事以记朝廷政令”,所收是记“一朝”或“前代”典章制度的书籍。而《隋志、《旧唐书·经籍志》(以下简称《旧唐志》)《新唐书·艺文志》(以下简称《新唐志》)在此类多收不符合本类目性质之书。其实,不仅《隋志》《旧唐志》《新唐志》如此,郑樵编撰的《通志·艺文略》、焦竑的《国史·经籍志》、元脱脱等编撰的《宋史·艺文志》也未改正这一不足之处,将《汉武故事》这种与《史记》《汉书》相出入,又杂以妖妄之语的书籍放入“故事”类。《总目》依照书籍内容,将《汉武故事》分入子部小说家异闻之属,此当更为恰当,做到了“一一考核,务使不失其真”[4]17。

三是本类“惟以国政朝章,六官所职者”为主,兼收前世书目中“故事”“仪注”二类。这是本篇小序的核心。其实,除了小序中提到的“故事”“仪注”,《总目》“政书”类还包括了传统类目中的“刑法”类。

“故事”,在前面稍有提及,在《总目》“政书”类属通制之属。此类名出现较早。西晋荀勖、张华等编撰《晋中经簿》,创立四部分类法,丙部即有“旧事”一类。梁阮孝绪《七录》纪传录下有“旧事”部。《隋志》史部分十三类,其中有“旧事”类。“《唐志》以降,并曰故事,《书录解题》谓之典故,《五代补志》名曰科令”[5]38。“旧事”之名,虽始自魏晋,但有关此类内容的典籍却渊源甚早。历代书目在此类中所收录之书多有所不同,无一贯传承的标准,此或亦为《总目》不单独设类,并将其纳入“政书”类之原因。

“仪注”,在《总目》“政书”类属典礼之属,记吉凶行事。梁阮孝绪《七录》纪传录下有“仪典”部,即《隋志》史部“仪注”类。历代著录,名称有所差异,“或曰典章,或曰礼注,或曰仪典,其实一也。”《隋志》“仪注”类收书五十九部,二千零二十九卷,其下未分子目。但有诸多书目,鉴于“仪注”类书籍繁多,依照书籍内容,在其下分若干子目。如焦竑《国史·经籍志》在“仪注”类下分礼仪、吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼等21类。“仪注”类在历代重要的史志目录及私人纂修目录中均有设置,发展较为稳定。

“刑法”,在《总目》“政书”类属法令之属,记律、令、格、式,“先王所以惩罪恶,齐不轨者”[6]。梁阮孝绪《七录》纪传录下有“法制”部,即《隋志》史部“法制”类。“艺文著录,颇异其名,或曰政刑、或曰格令、或曰法令”。古代法律有律、令、格、式之别,故历代多有书目按此性质在“刑法”类下分多个子目。如《通志·艺文略》在“刑法”类下分律、令、格、式、敕、总类、古制、专条、贡举、断狱、法守11类,《国史·经籍志》亦分此11类,无怪乎《总目》评价其“多分子目,颇以饾饤为嫌”。

《总目》“政书”类除了以上所说的三属,还有邦计之属、军政之属、考工之属,后皆“附注案语”说明设置缘由或“通变之由”。

对于“政书”类,前人多有所评价,张舜徽在《四库提要叙讲疏》中评价道:“顾遵用钱溥《秘阁书目》例总题‘政书’,意犹未显。吾以为不如创立‘制度’一目以代之,较为允当。且‘政书’二字,所该至广,如诚循名求实,则《资治通鉴》《经世文编》之类,何一不可纳之‘政书’乎?况史部职官类之后,即继之以‘制度’类,依事相承,密近无间。礼以义起,不必全袭前人也。”[7]的确,“政书”二字所含括范围太广,凡是有关国计民生,朝政典章者均可收入此类。不仅《总目》史部“职官”类的书籍多有可收入此类者,史部“杂史”类中“事系庙堂,语关军国”者亦可收入此类。如此可以看出,《总目》的类目界限不甚明晰。若以“制度”一目代之,又似与《总目》所收之书有不符者,如《救荒活民书》《捕蝗考》等,尤其是存目中的书籍,多有与“制度”不符者。故单就“政书”一类来说,其所著录书籍与存目书籍均符合“政书”之含义,而从史部整体来说,类目设置有重合不明确之处。“一个时代的图书分类,是那个时代载体化知识序列化和系统化的重要表征,研究一个时代图书分类体系的形成和演化的进程,对于理解这一时代知识结构的变化,是有极大帮助的。”[8]《总目》将“故事”“仪注”“刑法”这三个在历代书目中均单独成类的类目总括在“政书”类。很显然,这三个类目在当时的知识系统中所占分量很小。无论其中哪一类,在历代书目中均地位稳定,收书数量也不算少,而到了“政书”类,却都成了其中一属,其收书数量可想而知。尤其是刑法之属,其著录书仅两部,与前世书目形成鲜明对比。原因当然不是法制类书籍减少而不足成一类,而是在当时馆臣的知识系统中分量过轻。即使如此,《总目》亦未将其彻底删除,也还是尊重并继承了传统。

“政书”类的设置,也可算是《总目》创新之处。《隋志》以后随着学术的发展及图书数量的增多,多体现在细类的划分,尤其是私撰目录,而鲜有将几个重要的传统类目合为一类的。《总目》史部有十五类,四部之中为最多,若将“政书”类下六属均单独成类,类目稍显冗杂,四部类目设置失去平衡。所以“政书”类合几类为一类,又是符合实际需要的,有总结之功,使四部分类法达到完备。

二、《四库全书总目》“政书”类收书情况

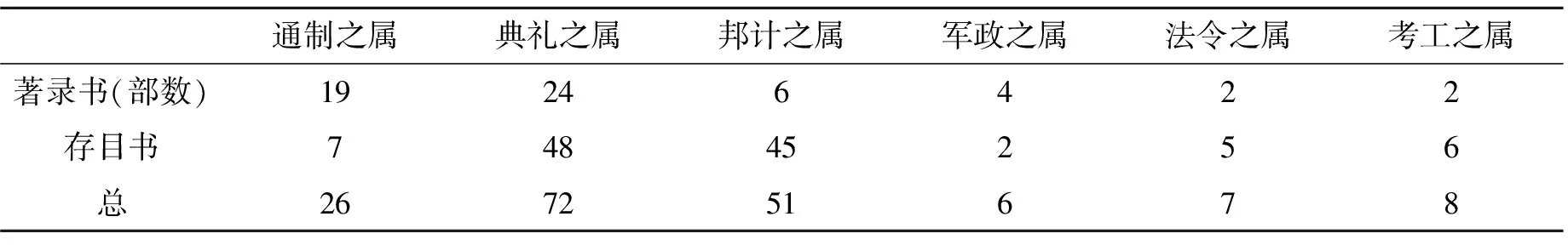

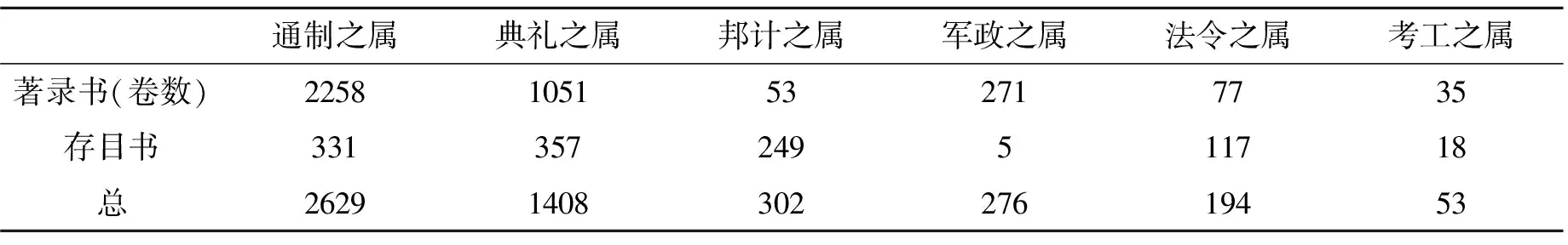

《总目》“政书”类有著录书五十七部,三千七百八十五卷,有存目书一百一十三部,一千零七十七卷,凡一百七十部,四千八百六十二卷。关于各属的收书情况,如表1、表2所示:

表1 《四库全书总目》收书部数

表2 《四库全书总目》收书卷数

由表1、表2可知,通制之属与典礼之属在“政书”类中所占比重很大,这二属在前世书目史部之“故事”类及“仪注”类,著录书籍偏多倒属正常。但是原属“刑法“类的法令之属却仅有著录书二部,存目书七部,《总目》给出的解释是“刑为盛世所不能废,而亦盛世所不尚。兹所录者,略存梗概而已,不求备也。”从之前重要的目录书来看,“刑法”类的书籍数量还是很可观的。即使当时处于盛世,世不崇刑,也不该仅著录二部书籍,如此一来,法令之书在客观知识系统中本该有的位置就体现不出来了。如此做法,“实非史家著录之正道”。此外,邦计之属、军政之属、考工之属所占比重极小。邦计之属虽有著录书和存目书共五十一部,但是著录书仅有六部,总卷数也仅有三百零二卷。

由此可以看出,“政书”类下各属书籍呈现极不平衡的状态。通制之属与典礼之属中的书籍所记政治制度、礼仪规范虽对于国家各机构的运行有着很重要的作用,但是,邦计之属、军政之属、考工之属中的书籍对于王朝内发生的事情是有着切实的解决作用的,既已列入“政书”之中,实不该每属仅著录几部书,与通制之属、典礼之属形成如此大的悬殊。

前面提到,《总目》所收之书包括前代目录书史部之“故事”类“仪注”类“刑法”类,其实,除这三类之外,重要的史志目录与私人纂修目录中史部“职官”类的书也有被移入《总目》“政书”类者,如表3所示:

表3 “职官”类书移入《总目》“政书”类者

《总目》虽未解释从“职官”类移入“政书”类的原因,但是通过考察各书的内容,显然是收入“政书”类更为合适。由此可见四库在收书时的严谨。

二、《四库全书总目》“政书”类的影响

《总目》的形成与出版,说明其类例及各篇提要内容均得到了最高统治者及具有权威的知识分子的认可,在目录学上有不可代替的地位。“自从1793-1795年《总目》开始向读书人和藏书家流通以后,一个最显著的影响就是在目录分类的类目上和每类之中所著录书籍的编排上很快就按照《总目》的分类体系去做了。”清代目录学的发展,不仅体现在将四部分类法发展到高峰的《总目》的出现,还体现在私人纂修的目录书大量出现,尤其是藏书家所修撰的书目,学术价值极高。其中,重要的私家藏书目录有张金吾《爱日精庐藏书志》、瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》、陆心源《皕宋楼藏书志》、丁丙《善本书室藏书志》、耿文光《万卷精华楼藏书记》、沈德寿《抱经楼藏书志》等。这些私人目录史部均设置有“政书”类,有些在子目的设置上也多参照《总目》而稍有所更易,如表4所示:

表4 私家藏书与《总目》目录对比

对于所收书籍及书籍的安排上,也多参照《总目》,并且多为著录之书,存目之书鲜有存在于这些私人目录之中者。

甲午战争之后,中国的大门被打开,一切都在接受西方的挑战,中国传统的四部分类法也开始动摇,必须依实势进行改革,出现了很多新的分类体系。但这并不意味着传统四部分类法被弃而不用了。成书于民国时期的李盛铎的《木犀轩藏书书录》收书一千四百六十四种,分经、史、子、集四部。《书录》虽在四部之下未详分子目,但在其史部仍可看到“政书”类的影子,《通典》《五代会要》《元朝典故编年考》《大唐开元礼》等按次排列,整理者在目录部分将其归入“政书”类。成书于建国之后的《西谛书目》仍按四部分类,并在史部下设“政书”类。现在,很多善本书目仍采取传统四部分类法,如《中国古籍善本书目》,“政书”类依然存在其中。

显然,《总目》的分类体系是当时最具代表性、最有权威性的,它所展现的知识系统对之后的学者产生了重要的影响。“政书”类虽首创于钱溥的《秘阁书目》,但发展完善于《总目》,自《总目》之后而被学者接受,成为史部不可缺少的一部分,由此可见《总目》的影响之大。

成于《总目》之前的《四库全书初次进呈存目》,依然遵从传统的四部分类法,在史部下设置“故事”类,而《总目》一改前例,删“故事”类,设“政书”类,说明《总目》类目的划分是根据实际情况经过认真考量而成的,顺时而生,“是四库馆臣认真思考的结果”。通过上面的内容也可看出《总目》“政书”类有范围广、收书不平衡、地位稳定、影响深远等特点。它是知识总结时代的产物,代表了当时知识体系的变化,对其进行研究,更能凸显《总目》不可替代的目录学地位及深远的历史影响。

注释:

① 钱溥《秘阁书目》,今有国家图书馆藏民国刊本,《明代书目题跋丛刊》据之影印;中科院图书馆藏清抄本,《四库全书存目丛书》据之影印;浙江图书馆藏清抄本。关于本书的书名及作者,后世记载多有出入,具体可参考李丹《〈秘阁书目〉作者辨正》,《古典文献研究》2005年第8辑。

② 宝训,即皇帝的言论诏谕。所收书如《太平宝训政事纪年》。

[1] [清]周中孚. 郑堂读书记[C]//王云五.万有文库:第二集.上海:商务印书馆,1937.

[2] [清]丁丙. 善本书室藏书志[C]//中华书局编辑部. 清人书目题跋丛刊二. 北京:中华书局,1993.

[3] 余嘉锡. 四库提要辨证[M]. 北京:中华书局,1980.

[4] [清]永瑢,等. 四库全书总目[M]. 北京:中华书局,1965.

[5] 郑鹤声. 中国史部目录学[M]. 北京:商务印书馆,1956.

[6] [唐]长孙无忌,等. 隋书·经籍志[M]. 上海:商务印书馆,1955.

[7] 张舜徽. 四库提要叙讲疏[M]. 台湾:台湾学生书局,2002.

[8] 邹振环. 中国图书分类法的沿革与知识结构的变化[J]. 复旦学报,1987,(3):86-90.

(责任编辑:高 曼)

10.3969/j.issn.1009-2080.2017.05.023

2017-08-27

本文系2015年度国家社科基金重大项目“四库提要汇辑汇校汇考”(项目编号15ZDB075)的阶段性成果。

王晶(1992-),女,山东德州人,首都师范大学在读硕士研究生。

G256

A

1009-2080(2017)05-0100-05