基于历史理解的教学策略探讨

——以“罗马帝国的兴衰”一课为例

2017-12-07费为群湖州市教育科学研究中心浙江湖州313000

费为群(湖州市教育科学研究中心,浙江湖州 313000)

基于历史理解的教学策略探讨

——以“罗马帝国的兴衰”一课为例

费为群(湖州市教育科学研究中心,浙江湖州 313000)

历史理解是将对史事的简单记忆和叙述提升为理解其意义的情感取向和理性认识。以“罗马帝国的兴衰”一课为例,教师可以从时空观念、史料实证、亲临体悟三个维度展开教学,以引导学生正确地理解历史,培养历史思维能力。

历史与社会;历史理解;古罗马帝国

历史是“现在与过去之间永无休止的对话”[1]。因此,历史理解应是一种设身处地与前人平等对话、将过去的人和事置于当时的环境中看待的方式。作为历史与社会学科素养之一的历史理解,是指将对史事的简单记忆和叙述提升为理解其意义的情感取向和理性认识。下面是笔者基于对历史理解的初步认识,开展“罗马帝国的兴衰”的教学实践与反思,恳请方家指正。

一、时空——构建“历史理解之可能”

叶小兵教授认为,历史时空观念是指历史时序观念和历史地理观念。只有将史事置于历史进程的时空框架中,才能显示出它们存在的意义。在教学中,笔者尝试将一定的时间与特定的空间统一起来,使历史成为特定时空连接点上的一个坐标,展示自然、社会与个人三位一体的历史。

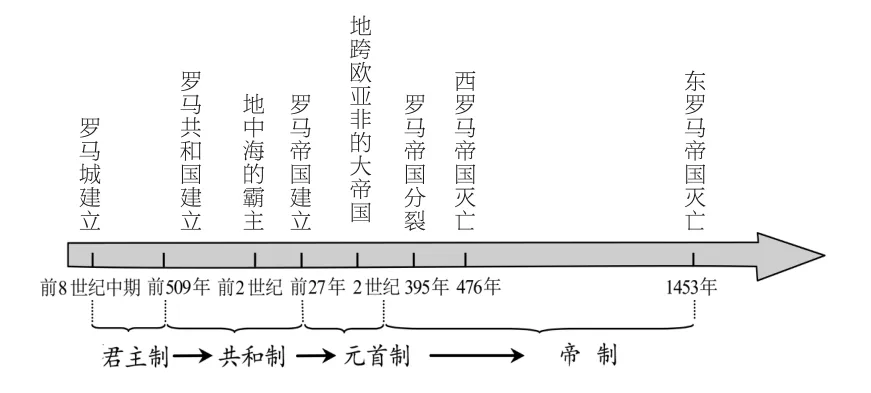

(一)运用年代尺梳理时序

在阅读本课教材的基础上,教师引导学生自制年代尺,梳理古代罗马从城邦到帝国的发展及衰亡过程,从中获取相关历史事件的联系,对这段历史有大致的了解。在此基础上进行设问:对这段历史,你了解有哪些人物和传说故事?引导学生结合年代尺再次快速浏览教材,并调动已有知识,神入到公元前2世纪的地中海沿岸、公元前27年前后屋大维执政时期、2世纪地跨欧亚非三洲的大帝国时期等,在母狼乳婴、耶稣创基督教、汉尼拔远征、恺撒遇刺等故事阐述中,不仅将史事置于特定的时间框架下认识其来龙去脉,更是通过突出“人”使具体的事件生动化。最后,教师完善年代尺,进一步阐述古罗马政制由君主制—共和制—元首制—帝制的演变过程(见图1)。

图1

(二)疆域对比中感悟

结合地图(见图2),感受罗马从城邦到帝国疆域的扩大。在这一环节,分三步完成:第一,结合地图,描述从公元前8世纪罗马城建立到公元2世纪罗马疆域的变化;第二,观察地图,结合世界政区图,说说到2世纪罗马帝国的版图包括今天哪些国家;第三,结合罗马生存环境及布匿战争等材料,说说古罗马人为何这么热衷于对外扩张并如何实现扩张。

图2

这一环节教学,教师不仅引导学生结合图例,描述罗马版图,感受从城邦到帝国不断扩大的疆域,而且由三次布匿战争的阐述,使学生初步了解古罗马通过战争实现扩张的事实。

二、史料——佐证“历史理解之合理”

史料是还原与重构历史的证据。任何历史结论的获得必然要基于史料的分析和演绎。“如果说历史是一门科学,它的客观性就是建立在证据基础之上。尊重历史首先是尊重历史证据。历史的独立思考也只有建立在证据基础上才叫思考。”[2]

(一)基于史料的逻辑推演

在探究罗马强盛的原因这一环节,笔者出示了下列史料:

材料一:以第二次布匿战争为例,前三年,汉尼拔前后三次大战,几乎消灭罗马军团10多万人马。此后五年,罗马人坚韧不拔发展军团,截至公元前212年,军团总数达到25个,军队数量远远超过汉尼拔,而且军队战斗力强大。例如,士兵要在5小时内走完32—39千米的路程;军队纪律严明,凡是不服从命令者,无论官职大小,一律处以死刑等等。

——《罗马史纲要》(杨共乐著)

材料二:因为,如果我们注目于执政官的权力,那它(罗马政制)看来完全是君主制的和王政的;如果注目于元老院,那它正好相反,是贵族制的;事实上,如果我们考虑到多数人的权力,那它看来显然是民主制的。

——《罗马共和国政制》(安德鲁·林托特著,晏绍祥译)

材料三:为了消灭迦太基的海军,他们慷慨捐出自己的资金帮助国家建立舰队;为了抵抗汉尼拔的进攻,他们不惜将自己的奴隶释放;为了鼓励前方战士英勇杀敌,他们甚至忍痛取消了从敌人手中赎回自己的儿子和亲属的做法。

——《罗马史纲要》(杨共乐著)

上述教学环节,引导学生从强大的罗马军团、三者制衡的共和制度和罗马人的民族特性等方面探究罗马从城邦到帝国强大的因素,经由史实到结论的推理,从而实现史由证来、论从史出的逻辑推演。

(二)由结论到史料的逆向推理

在小组合作评价屋大维的历史作用环节,笔者采用根据某一结论寻找适合的支撑材料,进而建构起历史发展脉络的方式。

第一,补充屋大维生平(公元前63—公元14)相关材料,引导学生在原有年代尺上梳理屋大维的生平活动。

第二,出示结论:许多人认为屋大维是罗马帝国最伟大的皇帝之一。若你支持这一观点,可选择哪些史料作为证据?理由是什么?

补充史料包括东罗马金币,发现于西安何家村的唐代陶罐;罗马十二铜表法;《日耳曼尼亚志》中有关元首制及塔西佗明确提到最好的元首,以此来表达对这个最幸福的时代的感激等记载。

这一环节,通过出示结论和材料,引导学生回顾所学,从经济、政治、文化等方面对材料进行分析,寻找适切的素材,找出可以支持“许多人认为屋大维是罗马帝国最伟大的皇帝之一”这一观点的证据。

三、体悟——造就“历史理解之同情”

历史与现实之间有巨大的鸿沟。英国历史学家赫伯特·巴特菲尔德曾说,无论如何,历史学家必须把自己置于历史人物的位置上,必须感受其处境,必须像那个人一样思考。因此,课堂中培养学生历史理解素养的重要前提是设身处地感悟前人心态。

(一)回到历史现场

创设历史情境,就是营造历史事件发生时的客观环境氛围,造成一种身临其境的感觉。在罗马共和制教学中,笔者选取阿庇安著的《罗马史上卷》中罗马执政官伊密利阿斯和马西阿斯的相关事件,通过情境模拟引导学生回到历史现场。

【情境1】公民大会行使权力场景

罗马执政官伊密利阿斯罔顾元老院“停止战争”的意见,围攻巴吉提亚,遭到失败,回到罗马。

伊密利阿斯:我的人民,我回来了!

公民大会成员 11:你还好意思回来?战争打到一半时,我们就已经愤怒无比了。

公民大会成员 22:公民大会要表决关于弹劾你的决议。

(票数一边倒,均支持弹劾)

伊密利阿斯:你们不能这样,是魔鬼帮助了纽曼细阿人。

公民大会成员 33:是纽曼细阿人受到神明的感动,才放了你们回来,这对我们罗马人来说是耻辱。

伊密利阿斯:我是大权在握的执政官,我一定会回来的。

公民大会成员 44:你已经是平民了,这是民心所向。

(经大会表决,撤销伊密利阿斯将军及执政官职务,并承担相应的罚款。正如公民所说的,伊密利阿斯是他们的耻辱,他也无法卷土重来了)

【情境2】元老院行使权力场景

马西阿斯在战争中擅自签下了盟约,成为罗马人的耻辱。马西阿斯被元老院的随从押向元老院。

元老 11:你知道你为我们罗马人带来多少耻辱吗?(马西阿斯羞愧地低下了头)你知道你干了什么吗?你为了让自己活命居然代表罗马签下了耻辱的盟约。(当着马西阿斯的面撕毁了盟约)

元老 22:你以为你是谁,你虽然是将军,但是只有元老院才能签下盟约。

元老 33:我们要怎么样处置他?

元老 44:那就按照惯例吧。我们的先人中曾经有过12个将军向敌军签署过不平等条约。结果呢?我们把他们交给了敌军,毕竟是他们自己签下了条约。

元老 55:那就这样吧,把马西阿斯押起来裸体交给纽曼细阿人!

(马西阿斯被元老院的随从押了下去)

上述历史情境的创设,引导学生回到历史现场,了解罗马共和制的主要机构有执政官、元老院、公民大会,认识罗马共和制是君主因素、贵族因素和民主因素的融合,是古典时代的混合政体或均衡政治的典范。

(二)着眼再现的合理想象

历史是连续的、立体的、完美的过去画面。教学中要形成这样的画面,不仅需要通过历史情境的创设,让学生置身过去的时空,更要引导他们设身处地做出猜测与判断。

在突破“罗马共和制”这一难点时,通过历史情境模拟,使学生对罗马共和制有了大致了解之后,笔者又设置了这样的环节:罗马决定完善“夫权”法律,实行一夫一妻制。假如你是贵族、平民(男)、执政官可以做些什么?会是怎样的场景?请简述你的理由。

通过这一环节,学生进一步理解执政官、元老院、公民大会三者的相互制衡,执政官是选举产生的最高职位,享有行政权,但需要服从罗马共和国的法律,需要尊重元老院的命令。元老院是罗马最高权力机构,但元老院的提案需要通过公民大会以投票表决的方式通过。公民大会权力很大,但它基本上没有独立行动的能力,是通过投票的方式进行表决来行使权力。着眼再现的合理想象,使学生站在历史当事人的角度,去考察他们所面临的情境和问题,体验其行为,感悟其情感,从而将大胆假设与小心求证链接在一起。

[1]E.H.卡尔.历史是什么[M].北京:商务印书馆,2007:115.

[2]孙立田,任世江.思维能力分类体系[J].历史教学,2014(6):5.