我送祖国第一颗卫星上天背后的故事

2017-12-07王玉祥

文/ 王玉祥

我送祖国第一颗卫星上天背后的故事

文/ 王玉祥

每当回忆起那段激荡人心的青春岁月,陈克明内心是无悔和难以抑制的激动。

每当讲起1970年5月1日的那一天,83岁的陈克明眼中饱含激动的热泪。就在那一天,陈克明作为“东方红一号”卫星第三级固体火箭发动机研制工作者代表在天安门城楼上受到了毛主席的亲切接见。用他老人家的话说:那是我国航天事业的新纪元,是中国航天科工集团第六研究院(以下简称航天科工六院)的荣光。

1970年4月24日,是六院人永远值得纪念的日子。这一天晚上九点三十六分,“长征一号”运载火箭将我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”,按预定时间一举发射成功,顺利进入轨道,从此开创了我国航天事业新纪元。一首《东方红》电子乐曲,向世界庄严宣告:中国人民胜利地掌握了人造卫星的空间技术。从此以后,我国的航天事业不断取得辉煌的发展。这极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,为增强我国科技实力特别是国防实力,奠定我国在国际宇航领域的重要地位,做出了不可磨灭的巨大贡献。而航天科工六院以陈克明为代表的一大批干部职工有幸参与了这一型号的研究、设计、试制、试验直至发射飞行试验的全过程。

陈克明回忆说,“当时我和很多年轻人一样,渴望到祖国最需要的地方去报效国家。”带着这一神圣的使命,听从国家的急切召唤,航天科工六院老一辈创业者来到了内蒙古呼和浩特市的一个偏远郊区。

虽说是生产基地,其实只有一条拼凑起来的临时装药生产线,几栋单身宿舍楼成了睡觉吃饭、学习办公、设计画图的“综合楼”。有家室的人员分散住在基地周围一二十公里农户家的仓库里,晚上寒风习习,冻得大家无法入睡,还要担心野狼入室。一日三餐几乎天天都是窝窝头加土豆白菜。

生活和生产条件的艰苦并没有吓倒型号工作的研制者。“东方红一号”卫星第三级固体火箭研制任务下达正值1967年春节前后。陈克明介绍说:“长征一号”运载火箭由三级火箭组成,第一二级是液体火箭、第三级是固体火箭。第一二级负责把“东方红一号”卫星送到入轨点(近地点),第三级的任务负责给卫星加速到超过第一宇宙速度,把卫星送入轨道,围绕地球正常运行。由于第一二级火箭的研制工作早就开始了,所以第三级的研制工作要尽快启动,才能把我国第一颗人造地球卫星早日送上天。

陈克明回忆说,当时内蒙基地研制工作负责人杨南生在一次会议上总结时说:“承担国家这样一个重要型号研制任务是非常光荣的,也是十分艰巨的。因为我们基地仍处在施工建设阶段,研制型号的基本条件不具备,更没有研制型号的实际经验。一切全靠我们去探索,去创新。今后肯定会遇到各种各样的困难,要勇于接受来自各方面的考验,要敢于面对各种挑战,要紧紧抓住这个难得的机遇,培养、锻炼提高我院研制队伍的素质,促进和加快基地的建设,尽快形成基本配套的研制条件。”

面对艰苦的工作环境、一穷二白的研制基础,还有国外敌对势力的严密封锁,研制工作者不管风吹雪打,在逆境中拼搏、奋战,大部分人员主动放弃探亲假,一年甚至也不回家探亲一次,甚至带病工作,日以继夜,目的就是为了早日完成发动机初样全部设计工作。

根据院里“边基建、边安装、边生产”的政策,凡是红岗厂认为能参加的零部件图纸全部留下红岗厂试制。其它的零部件和整机怎么办?生等条件具备了再干?时间是绝对不允许的。只有一条路——走出去,到部内外,到全国去找协作单位,报外协试制加工。

没有合适的材料和生产厂家,型号研制人员就带着图纸和技术文件,拿着七机部和国防科委的介绍信,在华北、东北和华东地区,踏遍十几个省市,辗转走访30多位专家,寻找能封闭独立研制燃烧室壳体的厂家。始终没有找到一家能封闭独立研制燃烧室壳体的厂家,研制者无奈只好把壳体图纸化整为零。谁家能干哪个零件或部件,谁家能干哪一道工序,就委托谁家干。

1967年6月,发动机的试制工作按照工艺路线全面展开。先后投产两个批次共6台试验件。研制进度十分缓慢,到1967年底,6台产品仅有1台达到设计验收水压指标要求。没有合格的燃烧室壳体,发动机的地面所有试验工作均无法进行。此时,陈克明已被任命为驻211厂设计组组长,他的压力很大,没有任何思想准备,没有想到研制工作会遇到如此大的困难,已经严重影响工程的总体进度。正在举步维艰的阶段,钱学森副部长知道这个情况后,便让他的秘书电话通知,要设计组近期每周向他汇报一次第三级固体火箭发动机的研制情况。

汇报中,钱老一边仔细听汇报,一边记笔记,不时地向汇报人员提出问题,问得最多的是:“这种事情你们设计是怎么考虑的?”。听完汇报后,钱老说:“形势是比较严峻的,现在我们需要统一认识,此项工程是毛主席亲自下达的任务,是国家需要,是中华民族需要,是科学试验,也是严肃的政治任务,困难再大我们也要千方百计努力完成。并就第三级固体火箭发动机研制提出了建设的意见和建议。

陈克明

陈克明,男,1934年11月生,江苏人。1962年7月毕业于西北工业大学导弹系火箭发动机设计专业,中共党员、研究员。曾任航天科工四院驻内蒙古指挥部副主任,当年为东方红一号第三级固体火箭发动机设计组组长,全程参与了东方红一号第三级固体火箭发动机研究、设计、试制、试验及发射全过程。

作为当时负责第三级固体发动机设计组组长的陈克明,在发射“东方红一号”卫星之前,他还与星、箭、控制、地面系统研制工作的各方专家,先后6次到中南海向周恩来总理汇报研制工作进展及遇到的问题。通过6次与周总理面对面地接触,他不仅切身感受到周总理对科研工作的严慎细实、精益求精的工作作风,也领受了周总理对星、箭、控制系统等各个研制环节的掌握之细、之深,同时深深地被一代伟人周总理那和蔼可亲、待人处事的人格魅力所折服。

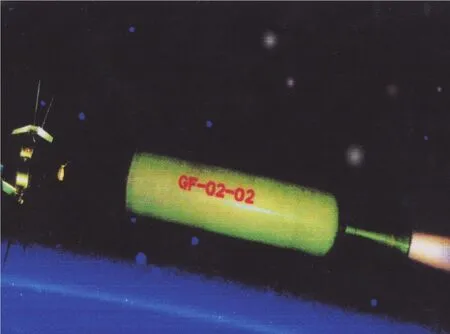

↑六院研制的东方红一号卫星第三级发动机

经过艰辛研制,1969年6月,航天科工六院决定按原计划交付一台正式发射“东方红一号”用的固体发动机,再备份一台。同年7月6日,两台发动机运到北京211厂总装车间。

1970年3月27日,航天科工六院试验队一行18人,在杨南生总指挥的率领下,乘专列从呼和浩特出发前往酒泉卫星发射基地。4月24日晚9时36分,“长征一号”运载火箭在震耳的隆隆声中离开发射台,缓缓上升,几十米长的火焰光辉照人,火箭越飞越快,越飞越高,越飞越远,直刺苍穹。晚9时48分,“星箭分离正常”、“观察伞打开正常”、“卫星入轨”,顿时人们沸腾起来,尽情地欢呼,跳跃,相互热烈握手、拥抱表示祝贺!

回想起1970年“五一”劳动节在天安门城楼的情景时,陈克明动情地说,我们17人是晚上19时登上天安门城楼的,都是研制“东方红一号”卫星的有关人员,有钱学森、任新民、戚发韧、孙家栋,还有当时航天科工六院型号药浆灌注女工李德春等。我们一上来就被直接领到城楼西侧。虽然给每人安排了座位,但是,大家没有一个落座的,都被广场上红火热闹的场面所吸引,均站立在护栏后观看广场上的文艺活动。那天的天安门广场,灯火璀璨,人山人海,各种群众性的文艺庆祝活动已经拉开帷幕,喜庆的锣鼓声和嘹亮的歌声此起彼伏,响彻云霄。

19:30时,有人悄悄地说,周总理来了。大家一听,马上转过了身子。这时,周总理已经径直来到我们面前,他一一与我们17人握手问候后说,你们都是有功之臣,为我们国家,为我们民族争了光,争了气。我们新中国在成立这么短的时间内,就成功发射了卫星,很了不起。这是同志们努力和辛勤工作的结果,我代表党中央、国务院感谢你们!希望你们为国家的航天事业继续努力、再立新功!他与我们亲切交谈了一会儿后,微笑着说,我们也来唱歌吧,说着他领头唱了一句,双手打着节拍,指挥我们唱了《没有共产党就没有新中国》和《大海航行靠舵手》。

20时整,毛泽东、朱德、叶剑英、聂荣臻等中央领导登上城楼后来到我们身边,周总理向毛主席介绍说,他们是刚从卫星发射基地回来的同志,随后,在周总理介绍下,几位中央领导与我们一一握手亲切致意。

20:40时左右,从广播里听到中央人民广播电台播送的消息:再过几分钟,我们的“东方红一号”卫星就要飞过我们的头顶。霎时,欢腾的天安门广场上顿时寂静无声,大家都抬起头仰望着星空。陈克明回忆说,因为那天是农历三月二十六,月亮还没升起来,夜空很黑。突然,一颗像星星似的闪着亮光的小点,从天安门上空滑过,当悦耳的《东方红》乐曲声从太空中传下来时,天安门城楼上和广场上顿时爆发出阵阵“毛主席万岁”的欢呼声。

作为在航天战线工作了一辈子的老兵,每当回忆起那段激荡人心的青春岁月,陈克明内心是无悔和难以抑制的激动。他说:航天科工六院固体动力的创业者见证了中国航天固体动力事业在物质匮乏、环境艰苦、基础薄弱的条件下,以较少的投入,在较短时间里,实现中国航天固体动力从单一技术突破到全面掌握研制、生产、试验各环节技术的重大跨越。同时,航天固体动力创业者也是献青春、献终身、献子孙的一代。

(作者单位:中国航天科工六院)

猜你喜欢

杂志排行

军工文化的其它文章

- 长大后,我就成为了你

- 文苑

- 一张 黑白照片的辉煌记忆

- ——我国第一颗全当量氢弹试爆成功的故事">炫目的"太阳"

——我国第一颗全当量氢弹试爆成功的故事 - 奠定国家安全与大国地位的基石『两颗』研制的故事

- 领航,在民族工业复兴路上