基于云模型理论的采矿方法优选研究

2017-12-05杜永亮

杜永亮

(山东黄金矿业(莱州)股份有限公司三山岛金矿, 山东 莱州市 261442)

基于云模型理论的采矿方法优选研究

杜永亮

(山东黄金矿业(莱州)股份有限公司三山岛金矿, 山东 莱州市 261442)

三山岛金矿是我国第一座海下开采的硬岩金属矿山,西岭矿区为新探明的超大储量矿区。依据矿山提出的3种待选采矿方法,选取了盘区生成能力、采切比、损失率和贫化率等9项指标作为采矿方法优越性的评价指标。采用变异系数法计算各指标的客观权重,采用云模型理论生成了各指标隶属于各等级的确定度,并计算了待选方案对各等级的综合确定度均值,对各等级进行了优越度赋值,综合确定度计算了各待选方案的优越度值,计算结果与矿山工业试验的结果一致,表明该模型具有一定的准确性和实用性

云模型;变异系数法;采矿方法优选;三山岛金矿

0 引 言

采矿方法是矿山安全生产的核心,其选择的合理与否对矿山安全及经济效益直接相关。选择采矿方法,首先要依据矿山地质、开采技术条件、矿山现有设备等因素确定若干待用采矿方法,但进一步的区分待用采矿方法则无精确数据支撑,依靠工程师经验确定的最终采矿方法往往带有较大的主观性。

近年来,随着数学和计算机科学的发展,已有许多学者采用模糊数学、未确知测度、神经网络及灰色理论等对采矿方法进行优选,且取得了一定的成果。采矿方法优选过程中,指标的模糊性和不确定性显著。 云模型理论是由李德毅院士近年来提出的一种处理定性与定量概念关系的理论,在岩爆[1]、边坡稳定性评价[2]等多方面已有应用,且效果良好。鉴于此,笔者尝试将云模型引入采矿方法优选中,并融合变异系数法及优越度赋值构建优选模型,为采矿方法优选提供一种新思路。

1 云模型理论

云模型是由李德毅[3]院士于20世纪90年代提出的一种定性概念与定量数值之间相互转换的数学模型,已成功应用于岩爆预测、岩体质量分级、采空区稳定性分析等方面。设Y是表示定量论域,C是Y上的某一定性概念,若论域中某一定量值x对C的确定度y(x)∈[0,1]是有稳定倾向的随机数,则x在Y上的分布称为云,每一个(x,y)称为一个云滴。

从云的定义可以看出,云理论是研究定性概念量化方法,定性概念转换成一个个定量值是个离散的转换过程,具有偶然性。云滴的确定度反映了模糊性,该值自身也是随机值,可用其概率分布函数描述。

期望Ex、熵En和超熵He3个参数构成云模型。Ex是云滴在论域分布中的期望,是反映定性概念的参数;En表示定性概念云滴的离散性;He是En的熵反映云的凝聚程度。

若已知论域X中确定点x,由云发生器就可生成x属于定性概念C的确定度分布,这种云发生器就称为正向云发生器。正向云发生器是从定性到定量的映射,根据云的数字特征(Ex、En、He)产生云滴。逆向云发生器是将一定数量的精确数据转换为以数字特征(Ex、En、He)的定性概念。

正向云发生器的算法及计算步骤为:

(1) 计算Ex、En、He。

(2) 生成一个高斯随机数:

(1)

(3) 生成一个高斯随机数:

(2)

(4) 计算确定度:

(3)

(5) 重复步骤(2)~(4),生成N个云滴。

云数字特征可按下式计算:

(4)

(5)

He=k,k一般取0.002。

(6)

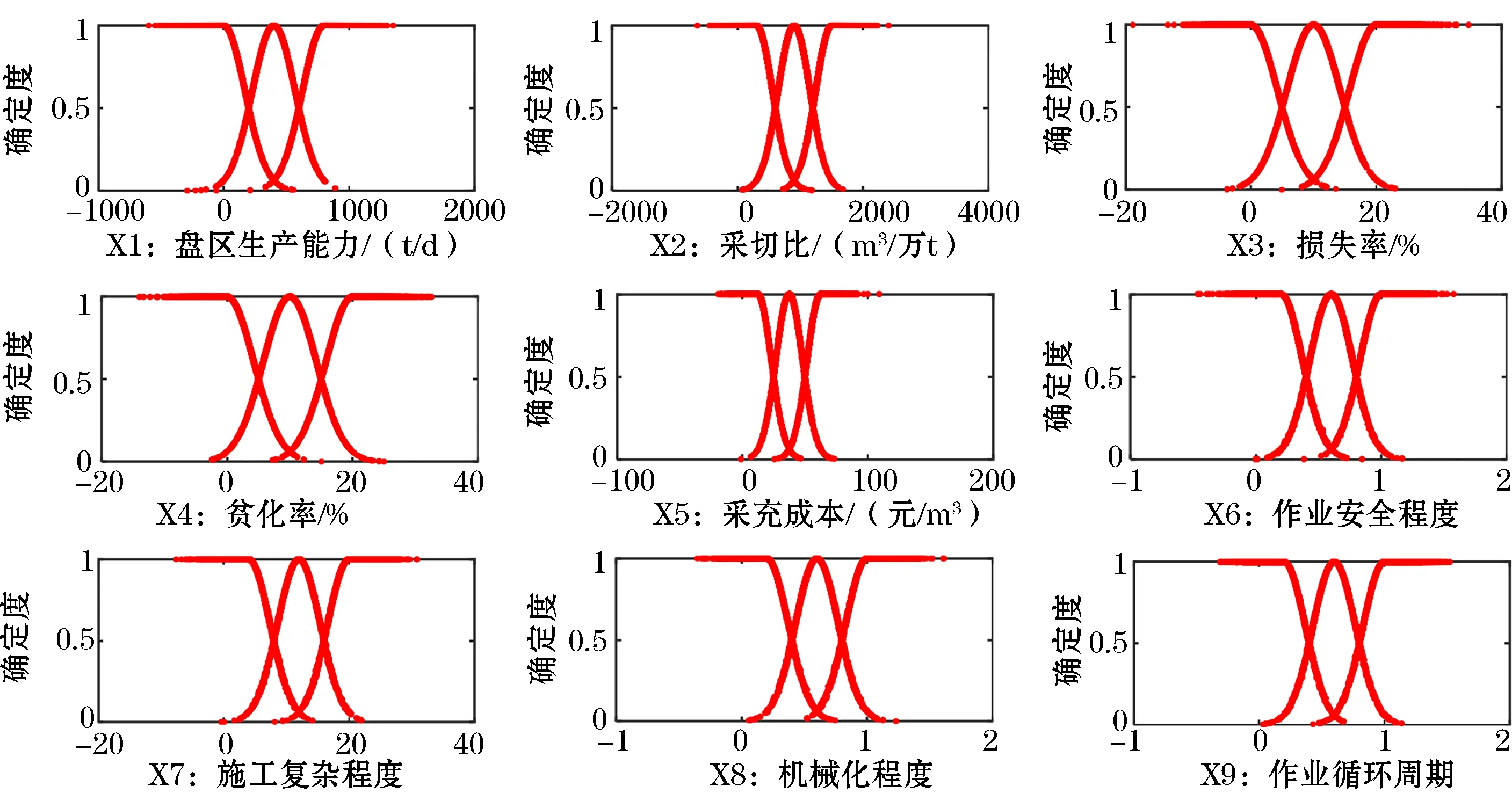

基于云参数(Ex、En、He),采用高斯正向云发生器将各指标生成,各指标对应等级的云,如图1所示。对于I级III级只知道上下边界的,令其En为相邻等级的En,对于大于I级Ex和小于III级Ex的指标值采用半云模型,对于小于I级Ex和大于III级Ex的指标值取其确定度为1。

若有m个待选方案,p个评价指标,则某指标i隶属于某一等级j的隶属度计算公式如下:

(7)

结合各指标权重,方案i对等级q综合确定度的计算公式如下:

(8)

式中,ωj为指标j的权重。依据指标的优越性,将I级、II级和III级的优越度赋值为3,2和1。则各方案的综合优越度采用下式计算[4]:

(9)

式中,ci为各等级的优越度赋值。

图1各指标隶属于评价等级云图

2 变异系数法

变异系数法[5]是根据指标数据求指标权重的方法,能较好的反映指标数据变化的客观信息。

设有m个方案,每个方案有p个指标,则变异系数法计算权重的流程为:

(1) 对原始数据指标进行规范化处理。

对于越大越好的指标,用下式计算:

(10)

对于越小越优型指标,则用下式计算:

(11)

(2) 求出不同指标的平均值和标准差:

(12)

(3) 求出不同指标对应的变异系数:

(13)

(4) 对Ej归一化处理,确定为指标j的权重:

(14)

3 采矿方法优选评价指标及标准

将影响采矿方法选择的各类指标和矿山生产实际经验9项影响因子作为评价指标[6 ̄7],前5项为定量指标,如表1所示,其余4项为定性指标,如表2所示。

表1 各方案主要因素指标

表2 定性指标分级标准

4 工程应用

三山岛金矿西岭矿区地处渤海海湾,近岸及海底地形低平,海拔高+2~+4 m,最高点海拔67.14 m,矿区属滨海平原沉积地貌。

I-1号矿体为工作区主矿体,其资源储量占矿床资源储量的26.13%,由51个钻孔控制。矿体赋存于深部 F1 主裂面以下的黄铁绢英岩化碎裂岩带中上部,位于56~112 线间,赋存标高-900~-2320 m。工作区内工程控制走向长1590 m,往北东延伸出矿权外且未封闭;其中矿体在 ZK88-6 孔开天窗,矿体在北东方向未闭合。工作区内倾斜延深最长816 m,从目前深部几个钻孔见矿情况来看,该矿体深部出现尖灭现象。控制矿体整体呈板状,局部呈似层状和大透镜状,常见分枝、复合、膨胀、狭缩现象。总体走向5°~33°,倾向南东,倾角33°~67°。矿体厚度最小1.03 m,最大33.97 m,平均13.59 m,厚度变化系数97%,厚度变化属较稳定型。I-1矿体共圈入样品个数480个,矿体单样金品位最高为46.77×10-6,单样最低金品位0.05×10-6,平均品位 3.49×10-6。品位变化系数 134%,属有用组份分布较均匀型矿体。矿床围岩蚀变发育,其规模、强度决定于断裂构造的规模、性质及岩石的碎裂程度,蚀变类型有钾长石化、黄铁绢英岩化、碳酸盐化、绿泥石化、高岭土化等蚀变。

根据西岭矿区的开采技术条件,矿体倾角较缓,含有的夹石较多,且矿体上盘不稳定,采用分段空场嗣后充填法,难以保证上盘顶板的安全,存在很大的风险。因此,本项目不适宜采用分段空场嗣后充填法回采,生产期间可选择在厚大矿体进行分段充填法试验,本次设计不列入采矿方法计算。针对西岭矿区的矿体赋存条件,结合目前矿山所采用的采矿方法,矿山提出了3种可用方案,即采用垂直走向布置上向水平分层充填法、沿走向布置上向水平分层充填采矿法和点柱式上向水平分层充填法。

将各评价指标分别用X1,X2,X3,…,X9表示,3种待选采矿方法用A1,A2,A3表示,则3种采矿方法的指标数值如表3所示。

表3 待选方案各指标实测数据

由公式(1)~(6)将表1和表2中各指标及标准生成相应云图,如图1所示,图中指标X1,X6,X7,X8,X9从左到右依次对应III级、II级和I级;X2,X3,X4,X5对应等级为I级、II级和III级。

采用公式(10)~(14)计算各指标权重,计算结果如表4所示。

表4 各指标权重值

采用公式(10)~(14)计算待选方案隶属于各等级的确定度及优越度,结果如表5所示。

由表5可知,3个方案的优越度为A3>A1>A2,故最终确定选用方案A3,即点柱式上向分层充填采矿法,这与矿山工业试验的结果一致,表明本文模型具有一定的准确性。

表5 待选方案评价等级及优越度

5 结 论

(1) 针对三山岛金矿西岭矿区I-1号矿体开采设计的3种可行性方案,选取了盘区生产能力、采切比等9项指标评价采矿方法优劣,采用变异系数法客观计算了各指标的权重。

(2) 采用云模型理论生成了各评价指标隶属于不同等级的隶属度云图,计算出待选方案隶属于各等级的确定度,依据各等级对应采矿方法的优劣性,分别对各等级赋值,计算出了各待选方案的优越度,结果与矿山工业试验结果一致。

[1]周科平,林 允,邓红卫,等.熵权-云模型对岩爆等级的预测[J].中国有色金属学报(英文版),2016,26(7):1995 ̄2002.

[2]张 军,陈征宙,刘登峰.基于云模型的岩质边坡稳定性评估研究[J].水文地质工程地质,2014,41(6):44 ̄50.

[3]李德毅,杜 鹢.不确定性人工智能[M].北京:国防工业出版社,2005.

[4]饶运章,何少博,陈 辉,等.基于未确知测度理论的采矿方法优选[J].中国矿业,2012(S1):337 ̄342.

[5]赵 宏,马立彦,贾 青.基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用[J].黑龙江水利科技,2007,35(2):26 ̄27.

[6]解世俊.金属矿床地下开采[M].北京:冶金工业出版社,1986.

2017 ̄06 ̄08)

杜永亮(1987-),男,吉林长春人,采矿工程师,主要从事金属矿山开采设计相关工作,Email:546172125@qq.com。