马尔康,崛起的生态文化旅游度假城

2017-12-02严腊梅

文 严腊梅

马尔康,崛起的生态文化旅游度假城

文 严腊梅

清晨,早早地出门,路边白炽灯的光泛着一丝清冷,桂花沉郁的香气在空气中弥漫,天边低垂的几重乌云,层层叠叠,看样子,又是一个雨天。今年的雨水比起往年,增多了不少。出成都,天气好转,途径汶川时,天空已变成一片幽蓝,白日当空,一下子,仿佛回到了夏天。驱车5小时,于中午时分抵达马尔康。早闻马尔康藏语之意为“火苗旺盛之地”,今天看来,果不其然,尽管已是深秋,太阳仍掩盖不住她的炽热。

马尔康位于青藏高原东南缘、四川盆地西北部,地势由东北向西南逐渐降低,平均海拔3500米,为高原峡谷地貌。早期的嘉绒地区由十八位土司分疆域管理,其中卓克基、梭磨、党坝、松岗土司合称“四土”掌管着马尔康地区。先秦时期马尔康为冉駹之地,如今,历经千年沧桑的马尔康不仅成为阿坝藏族羌族自治州州府所在地,也是阿坝州政治、文化、金融、信息中心。

卓克基土司官寨,东方建筑史上的明珠

土司官寨,既是土司及其家人的生活场所,也是土司的衙门。“四土”中卓克基土司的势力较大,其居住的官寨因风格独特、设计精巧、功能完善位居“四土”官寨之首,同时也是四川嘉绒藏区乃至国内保存相当完好的一座土司官寨。

沿着一条新砌的石板路来到官寨前,门前绿树成荫,阳光透过树的缝隙,在地上投下斑驳的树影。古朴的大门上绘制着藏族图案,又增添了一分神秘。进入大门,一只“拦路虎”绘于照壁之上,阻挡了视线。细看,老虎张牙舞爪、圆目怒瞪,仿佛在告诉来人,闲杂人等不得进内,以此来彰显土司的威严。传说,这里森林繁茂,奇珍异兽不胜枚举,然而老虎却十分罕见,元朝时期第一座卓克基土司官寨修建工程即将竣工的时候,从山上下来一只老虎,它在官寨大门旁卧坐了一天一夜,最后悄然离去,因此卓克基这个地名除了至高无上之意,也有藏龙卧虎之地的说法。照壁背面是一只麒麟,代表正义,相传每当土司作出不公正的判决时,麒麟便会口吐烟雾,遮天蔽日。

绕过照壁,官寨主体赫然出现在眼前,石块垒砌的墙面坚不可摧,墙体四周开有内大外小的窗棂作通风瞭望之用。望着巍巍耸立的官寨,导游介绍道,卓克基土司官寨始建于1286年,1936年毁于一场大火,现在我们看到的是第十六代土司索观赢于1938年在原址重建的仿汉式四合院官寨。官寨总占地面积5400平方米,由围墙、高碉、照壁、牢房、官寨主体构成,采用了嘉绒传统的木、石、黏土等藏族建筑元素和汉式榫卯穿斗技艺,将藏汉民族精湛的建筑精华融为一体,被美国著名作家索尔兹伯里赞誉为“东方建筑史上的一颗明珠”。

进入内院,四面墙体由四组高大的石木楼房组合而成,通过回廊彼此相连,正面为假六层正屋,东西厢房为五层,中为天井。天井是土司举行盛大庆祝活动的地方,四周高悬的铜火盆为天井提供照明。

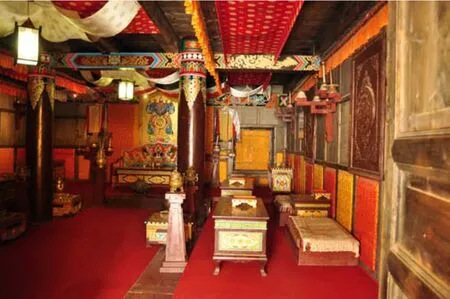

官寨的设计体现了当时森严的等级制度。一楼为土司家奴工作生产生活区,现保存有酿酒房、土司轿子房和土司大伙房原貌。二楼为土司接待客人的地方。三楼是土司及其家眷生活的场所,也是官寨的核心区域。这里保存还原了土司生活的场景,由土司套房、大烟房、土司议政厅、土司厨房、官司厅、土司餐厅构成。在土司时代,一般的下人和奴仆不能上楼,只有大管家和贴身侍卫和侍女才能在此出入。四楼是土司大经堂,五楼为土司家寺。

值得一提的是,由客厅、卧室、密室、经堂组成的土司套房,入口开在卧室一面墙上的密室。导游告诉我们,密室是土司的国库,里面收藏着奇珍异宝。这个密室最初是用帷幔遮挡起来的,除了土司谁都不能进入,即使是他的妻子柯玉霞。卓克基土司官寨4A级景区开放后,柯玉霞曾回到官寨参观,但她却自始至终都没有踏进过这个密室,她对丈夫的尊敬使她牢牢谨记立入禁止的命令。

让我印象深刻的是,在官寨的二楼,完整地保留了1935年红军长征期间,毛泽东、周恩来等中央领导在此地的居室和卓克基会议旧址。1935年7月,毛泽东、周恩来、张闻天等中央领导进驻土司官寨,在当时的“土司议政厅”召开中共中央政治局常委会议,专门讨论民族地区的有关问题。会议通过了《告康藏西番民众书》。2005年卓克基土司官寨被正式列入全国红色旅游经典景区。参观官寨时,正巧有一群身着红军服装的学生,他们三三两两地分布在官寨的各个楼层参观、讨论。导游告诉我们,从她在这里工作开始,每年都会有重走长征路的学生,他们穿着红军的衣服,来到这里感受伟大的长征精神。

站在回廊上,静静伫立,河岸对面传来的阵阵钟声,仿佛在诉说卓克基的历史。城下浩浩荡荡的梭磨河一如既往地奔向远方,亘古不变。河的此岸已是物是人非的土司官寨,河的彼岸却依然是一片繁荣的西索民居。

西索民居,从壁垒森严的古堡到特色旅游街区

从卓克基土司官寨下来,对面就是西索民居了。这里,曾经是官寨的配套设施,当时居住此地的人多为卓克基土司的科巴(差人)和商人、民间手工艺者,为土司提供各种服务。现在,他们的后人成了这片土地的主人,悠闲、自由、富足地生活。

穿过小桥,迎面是一座名为西索人家的农家乐。秋风瑟瑟,铁栅栏上却爬满了各色的鲜花,孤傲金菊、冷艳月季、圣花格桑……争奇斗艳。走进庭院,只见院落简洁干净、柴垛堆放整齐,看得出这个家的主人是一个勤劳又热爱生活的人。看着我们走进庭院,一位中年妇女迎了出来,热情地招呼我们进屋坐坐。妇女三十出头,话还没说完,又进去里屋厨房忙活了。原来今晚,她接了一单生意,有人在她的农家乐预定了几桌晚餐。

她叫泽朗斯满,今年34岁,是两个孩子的母亲,如今也是两个孩子的“父亲”,还是两位老人的儿媳。几年前,她的丈夫因意外离世,留下这个农家乐给她,她便成了这个家的顶梁柱。2006年,是她和丈夫经营农家乐的第一年,老宅得天独厚的地理位置使他们的农家乐生意很好,游客络绎不绝。老宅是从祖辈那儿传承下来的,已有上百年的历史,为传统嘉绒藏式建筑。2008年,他们慢慢地有了一些积蓄,便计划着扩建农家乐,于是紧靠着老宅又修了一幢新房,老宅成了游客的住宿区。她的农家乐也由最初的4间客房扩展到11间,能同时接待37人住宿。勤劳的泽朗斯满,从最初每天骑着自行车去市场采购食材,慢慢地变成骑着电动三轮车往来于家和市场之间,如今,她又买上了小轿车。属于她的那份幸福生活并没有因为丈夫的离去而缺席,这一切都归功于她那勤劳的双手。

告别泽郎斯满,在村中漫步,行走在青石板铺就的小路上,脚步声声,引起坐在墙角聊天的老人的注目,几秒过后,他们回到谈论的话题,继续聊天。鲜艳的图腾房、红色的瓦片、飘动的经幡,给原本宁静得村庄增添了几分神秘。沿河的一排,许多户人家房门上,挂着“今日有房”,可见大多数的村民家中都开设了农家乐。在西索村生活的人,他们并没有因为土司的没落而随之没落,反之他们在这片土地上活得更加精彩。每天,来自天南海北的游客,在星空下,倾听他们的故事,然后又把故事带去远方。

硝烟散去的直波碉楼

车还未行到直波村,远远地就看到两座碉楼在山峦中拔地而起,像两位沉默的战士,静静地守护着村民,房屋在它们的脚下蔓延开来。松岗直波碉楼群距离马尔康县城17公里,修建于清朝乾隆年间,高43米,楼外呈八角形,内呈圆形,向上收分,用石砌筑,主要是战时用来通信和防御。如今,烽火远去,碉楼成了旅游风景区。

碉楼下是新修的直波碉群度假湾,共两层,一楼为茶房,二楼为住宿区,有12个标间,2个套房。直波村村委会主任王贵全告诉记者,直波碉群度假湾于2015年开始修建,占地20亩,其中15亩为村民所有,度假湾以每亩8万元的资金支付给村民。今年6月直波碉群度假湾正式营业,其中盈利的70%由全村村民分红,20%给予贫困户和五保户村民,10%留作村集体经济。今年直波村户均分红1000元。

村民阿春也分到了红利。阿春,今年43岁,有个正在上初三的女儿与她相依为命。阿春家有一两亩土地,种了些玉米,加上她有时外出打工,一年收入一万多元。然而,前几年,生活本就有些困难的她又患上了动脉瘤,花费了十多万元治疗,新农合报销两万多,民政补助两万多,自己花费六万多,令这个家庭雪上加霜。在当地相关政府部门的帮助下,2014年,阿春争取到小额扶贫贷款5万元,在村头开起了小卖部,每年有五六千元收入;2016年,她获得公益性岗位,每月有1000元的收入,同年在纳足村兴绒种养殖合作社帮忙管理下养殖了3桶中蜂,收入1500元左右,于去年成功脱贫。

同村的张凤是今年要脱贫的贫困户。张凤现在的家安置在距离直波碉群度假湾不远的地方。走进院子,两旁翠绿的青菜生机盎然,墙角边安放着几个蜂箱。张凤的姐姐和她的老母亲正在院子里晒着太阳。老人今年86岁,身体健朗,穿着黑色长衫,头顶黑色绣花方帕,这是传统的藏式服装。张凤和她母亲是2015年才从海拔3000多米的高山上搬迁下来,作为异地搬迁贫困户,政府给予她们每人2.9万元的建房基金扶持。“房子还在山上的时候,她们就靠2亩土地生活,种了些玉米。”张凤的姐姐说,然而仅仅依靠2亩地的玉米,她们还是无法支撑这个家。于

锅庄盛会 摄影/阎颜是,39岁的张凤选择外出打工补贴家用,每月打工收入1300元左右。

去年,张凤和母亲获得贫困户产业扶持资金每人3500元,她便利用这些钱养殖了3箱中蜂,在合作社的帮忙管理下,去年的中蜂收入5000元;加之她和母亲分到了自驾游营地800元的红利,日子倒也过得去。今年,随着自驾游客的增多,她们预计能分到1000元的红利;中蜂蜂蜜产量的增加,也能为张凤一家增加了收入,脱贫指日可待。

焦金莲一家算是村里最早开设农家乐的家庭。开农家乐之前,他们一家五口仅靠着家里的7亩地为生,种的都是玉米、土豆等传统农作物,经济价值不高,日子过得清苦。2013年,她发现来村里参观碉群的游客越来越多,便和丈夫商量用家里的积蓄开起了农家乐。农家乐开业后,他们一家人每年有了近6万元的收入,看到发展效益,他们扩建了农家乐,于是有了现在我们所看到的这栋漂亮的4层楼房。楼房共花费50万元,其中政府补贴3万元。去年国庆,17间客房全部住满。“现在家里还买上了小车,比在外面打工好得多。”焦金莲满脸笑意。

对于直波村整村情况,直波村党支部书记雷贵和告诉记者,直波村村集体经济发展得很好。直波碉群度假湾从今年开始与村民签订了为期六年的合作合同,随着马尔康旅游的发展,将吸引越来越多的游客到直波村旅游,到时候,村民的分红会更多。关于脱贫,他信心满满地说:“2014年(直波村)建档立卡贫困户14户,2016年脱贫2户,预计今年脱贫11户,明年最后1户脱贫,将实现全部脱贫。”

村前,梭磨河一路奔向远方,再看直波村,静立蓝天之下,山峦之中。远处的碉楼渐渐失去它原本防御的作用,成为历史的遗迹,化为沉默的卫士,等待游人的来访。

崛起的生态文化旅游度假城

近年来马尔康正在努力打造具有自身特色的全域旅游。马尔康市委书记张培云告诉记者:“马尔康坚持生态优先、业态多样、文态厚重的发展思路,对全市旅游作出‘一带两环八景区七通道’的整体规划,重点推动‘一轴三沟’的‘三态三微’布局落地,打好‘康养之城’的旅游宣传牌。”

马尔康旅游业发展注重与嘉绒文化、长征文化、土司文化和自然生态资源开发深度融合,着力策划特色鲜明、文化内涵深刻、旅游价值较高的嘉绒文化旅游系列项目和主题活动,打造以“嘉绒传奇”“嘉绒藏族文化中心”“嘉绒锅庄的故乡”“尘埃落定的地方”为核心的文化旅游精品,增强马尔康旅游文化底蕴和特色魅力,推动全域旅游发展。

今年9月27日,马尔康市成功举办“第六届嘉绒锅庄文化旅游节”,来自阿坝州全州13个县(市)的各族群众身着节日的盛装舞动锅庄的吉祥,用藏民族独特的歌喉唱出华彩的交响,共同汇聚了一场阿坝州锅庄文化的盛宴。第六届嘉绒锅庄文化旅游节举办当月吸引游客就达71816人次,实现旅游收入6319万元,马尔康的城市知名度也得到进一步提升。

2017年1至6月马尔康市接待海内外游客57.84万人次,同比增长8.7%;实现旅游收入48685.39万元,同比增长7.2%。

滔滔梭磨河穿境而过,一阵秋风吹红了山间的树叶。记忆中,卓克基土司官寨的模样还历历在目,西索民居的村民仍面带笑意,静立的直波碉群直破云霄……马尔康,一座崛起的生态文化旅游度假城正在形成!(责任编辑/凌云 设计/李薇)